日本富田林寺内町的保护方式探讨

王煦立

(北京建筑大学,北京 100044)

日本富田林寺内町的保护方式探讨

王煦立

(北京建筑大学,北京 100044)

在城市建设快速发展的过程中,我国历史文脉的传承问题一直没有得到很好的解决,表现在普通城市千城一面,历史文化名城业态单一、传统文化传承困难等方面。改造过程中如何进行历史街区活化与再造,如何处理好城市现代化建设与历史遗产保护的关系等等,都是近现代日本过去在城市化过程中曾经面临的问题,也是中国当下面临的难题。文章以文献调查的方法,分历史时期对日本富田林寺内町保护历程进行梳理,分阶段、分层次对日本历史文化城市的保护方式做出总结和评价,从而资鉴于我国的历史文化城市建设。

日本;宗教城市;历史文化遗产保护;富田林;寺内町

1 日本中世的宗教城市

由于本愿寺第八世莲如上人(1415—1499年)对佛教大力推广,日本战国时代(1467—1562年)开始,各地建立起了各种真宗寺院、道场。以这些道场、寺院为核心,人们逐渐聚集起来形成了一个小聚居区。这样的区域便被称为“寺内”,这些宗教地区由于不受当地统治者的干涉并具有种种特权,经济活动活跃。日本中世①日本中世:是指镰仓幕府成立到江户幕府成立,1185年至1603年。末期(1569—1603年),其中一些已经发展成为颇具规模的聚落,这些发达聚落便被称为“寺内町”。在最开始是本愿寺门徒为了保卫信徒僧侣,在寺院周围挖壕沟、筑土墙防卫,进而形成了一种宗教聚落,其中一部分逐渐扩大规模,发展为城市[1]。

由于日本的中西部地区土地富裕、工商业相对先进,大规模、独立性高的寺内町比较多见。其中的石山本愿寺町普遍被认为是寺内町的原型。1478年莲如上人在获得了当地领主的首肯后,于京都近郊的山科主持兴建本愿寺(1532年烧毁),此后,以石山的本愿寺为中心,周边建设起大量的寺内町,并渐渐形成媲美首都的壮丽的城市。之后日本地方各处有影响力与实力的寺院周边也形成了寺内町,特别是在社澤、河内和泉一带,代表性的有富田林、贝塚、九宝寺、今井寺内町,现在依然留存着传统的城市格局。

2 保护历程与方式

2.1 小诸侯庇护下发展而成的宗教城市

富田林町位于大阪府东南部,南河内区域的富田林市将近中央的位置(图1)。

日本战国时期,1558年前后,本愿寺正寺派正秀上人以100文钱分期买下了河内一块区域,在周围农村信徒(富田林八人众)的帮助下建造宗教新镇。富田林町以一向宗的兴正寺别院(富田林御坊)为中心,形成七筋(南北向道路)、八町(东西向道路)、东西约400 m,南北约350 m的网格状街区(图2),并在四周修筑了土墙和沟渠,形成了宗教自治城市。此后町内林林总总也建设了许多其他寺庙(表1)。

图1 富林田寺内町的地理位置(来源:作者自绘)

图2 富林田寺内町的路网(来源:作者自绘)

表1 富田林町内重要宗教建筑概况

富田林寺内町原就位于关西重要运输通道中途,东南方向与石川相连,由町东北起向西南方向延伸的高野路自古以来便是交通要道,为町内带来了畅通的陆路水路交通资源,在当地的诸侯出自本族的本愿寺的好感,为根基尚且不稳的本愿寺提供了安全保障,富田林町的商品流通和酿酒业迅速发展。到了江户时代已经成为南河内最大的商品交易场所。豪商巨富的聚集使得酿酒厂、米铺、油铺、服装铺等各种各样的商铺获得了更大的发展空间,众多大商户的宅邸和商铺被保留下来,组成了现存建筑文化遗产的重要部分(表2)。幕府末期,以杉山家族、仲村家族、奥谷为首的19大家族宣布自治为标志,进入昌盛时期。

表2 富田林町内重要传统历史(原)商业建筑、旧宅建筑概况

2.2 昌盛时期的防卫与防火手段

根据富田林町1753年绘制的古地图上记载,为了保护町内的安全与商品正常的流通,寺内町外围有土墙围合,墙上开四门,朝开夕闭,土墙外围植竹林,以抵御外敌入侵;此时,脱离了小诸侯的军事力量保护的富田林,在城市内形成了以寺院门徒为首组织起来的民间军事守卫力量,为了有效借助地形打击敌人,町内正交的两条道路往往错开(图3、图4),这种构造使入侵的外敌产生视觉障碍,不容易从远处发现守军,现如今在城市中也依然有这种微微错开的路口保留至今。

图3 错开的丁字路口

图4 错开的十字路口

日本的传统建筑物以木造建筑为主,防火性能差,城市道路狭窄,一旦起火火势很容易蔓延到整个城市。加上富田林坐落在临河高地,为防水患,临河岸一端筑有高台,用水不便,为了能够及时消灭火情,寺内町中还有被称为“用心堀”的水道,现以管盖覆盖(图5),在当时人口密集的区域,街上相隔不远就会有一处可以自由汲水的井口(图6),以备不时之需。在寺内町的最南端树立着刻着防火标志的石柱,用于将防火意识推广开来,对火灾严查严管,在天气干燥的秋冬两季,巡夜人的工资会由原来的“米三石五斗”增加到一夜“银四分五厘”,在夜间反复仔细巡查,以求第一时间发现火情。在这里生活着的人们与城市有着强烈的共荣精神,也是大火一直以来未能侵袭富田林寺内町,并保留下了这里古老的城市肌理的因素之一。

图5 用心堀与岩永桥

图6 防火水槽

2.3 “由上至下” 对历史街区景观的保护

日本对历史街区景观的保护始于1991年颁布的《城市规划法》,规定对历史街区内部的建设行为进行限制。此后于1950年出台了针对单体建筑物、雕塑、石刻等历史文化财产保护的法律《文化财产保护法》。在1957年修订过程中,提出了对具有保护价值的历史街区划定保护区,在区域内进行整体的规划控制管理。然而随着时代的变化,日本也面临着保护历史和现代发展间矛盾日益增大的问题,一方面由于社会老龄化、人口负增长等原因,许多历史传统街区由于建筑老化严重、维修成本高昂等原因搬离出去,出现大量历史建筑空置,导致街区失去活力;另一方面,街区失去居住功能,很容易面临被转让,再开发过程中由于种种原因没有按照传统风貌进行建设,从而逐渐失去传统风貌的完整性,沦为毫无特色的居住区。2008年日本颁布实施了《关于地域的历史风致维护及改善的法律》以及《历史城镇规划法》,相比较之前,这两部法律增加了对无形文化传承、历史建筑活化等历史街区复兴方面的考量,例如为地方公共团体提供专项财政支持基金、针对不同情况的历史街区量身定制辅助制度等,是日本政府此后促进历史街区健康发展和文化繁荣的重要依据。

认识到富田林寺内町独特的街区肌理的价值,19世纪中期大阪府便开始了相关的保护。1957年,受大阪教育委员会的委托,林野全孝氏(京都大学名誉教授)到富田林寺町进行町家的调查;1966年,经大阪府教育委员会组织,“大阪的民家卷三”报告书发刊,刊登寺内町的民宅建筑,提高了富田林在社会上的知名度;1974年,日本文化厅对富田林进行了第一次保存对策调查;1989年大阪府对富田林市的街道整治事业实施辅助制度;1997年,富田林市寺内町区域被指定为国家重要传统建造群保存地区,并开始获得国家财政支援[2]。

2.4 “由下至上”对街区景观进行有组织的保护

工业化之后,人与自然的关系发生了根本性的变化,火患、水患对城市的威胁越来越小,人口流失、文脉传承困难成为了富田林需要应对的新的挑战。1973年,町内原住民组成“富田林寺内町保护会”,社会上各类针对寺内町的学术调研兴起、政府也开始组织的街道景观保存的呼吁活动,现在富田林中央图书馆里还存有相当数量的当时进行的学术调查报告;同时,原住居民发起的街道景观保护运动也在进行(表3)。1994年7月,以“将本地留存下来的历史街道景观与文化遗产保存、继承给后代”为宗旨的“富田林寺内町保护培育会” 成立。组织通过申请,获得了由富田林市教育委员会文化财课提供的财政支援,利用这部分资金发行刊物、成立研究会、组织志愿者进行街区清扫、防火防灾训练、志愿导游等等各式各样的活动,增强当地居民的凝聚力;同时积极开放对外窗口:2004年,首次举办富田林寺内町“灯路节”,此后每年的9月7日晚上6点整,写有人们愿望的祈愿灯就会在富田林的主要街道上齐放,同时开展的还有法会、传统歌舞表演等各种活动,成为每年备受周边人民欢迎的祭典之一。

在寺内町这类以线型街道和民宅为主的空间结构中,公共交往空间既稀缺又是不可或缺的重要资源。除了街道之外,开发更为多样的、更符合现代人生活需求的公共交往空间,为居民提供生活中交流的场所,是激发街区活力、巩固地区社会网络的重要手段。2006年4月,由富田林寺内町保护培育会管理运营,为来访者提供休息设施以及为原住居民提供集会场所而建设的“寺内町交流馆”开馆,为原住居民的交流交往提供了崭新的空间,进一步促进了地域活化。

表3 以原住民为主体的各类街区保护与复兴措施

3 街区现状

寺内町作为富田林市富田林町的一部分,1997年被选作为国家重要的传统建筑物群保存地区,是大阪府区域内唯一指定的传统建筑物群保存区域。

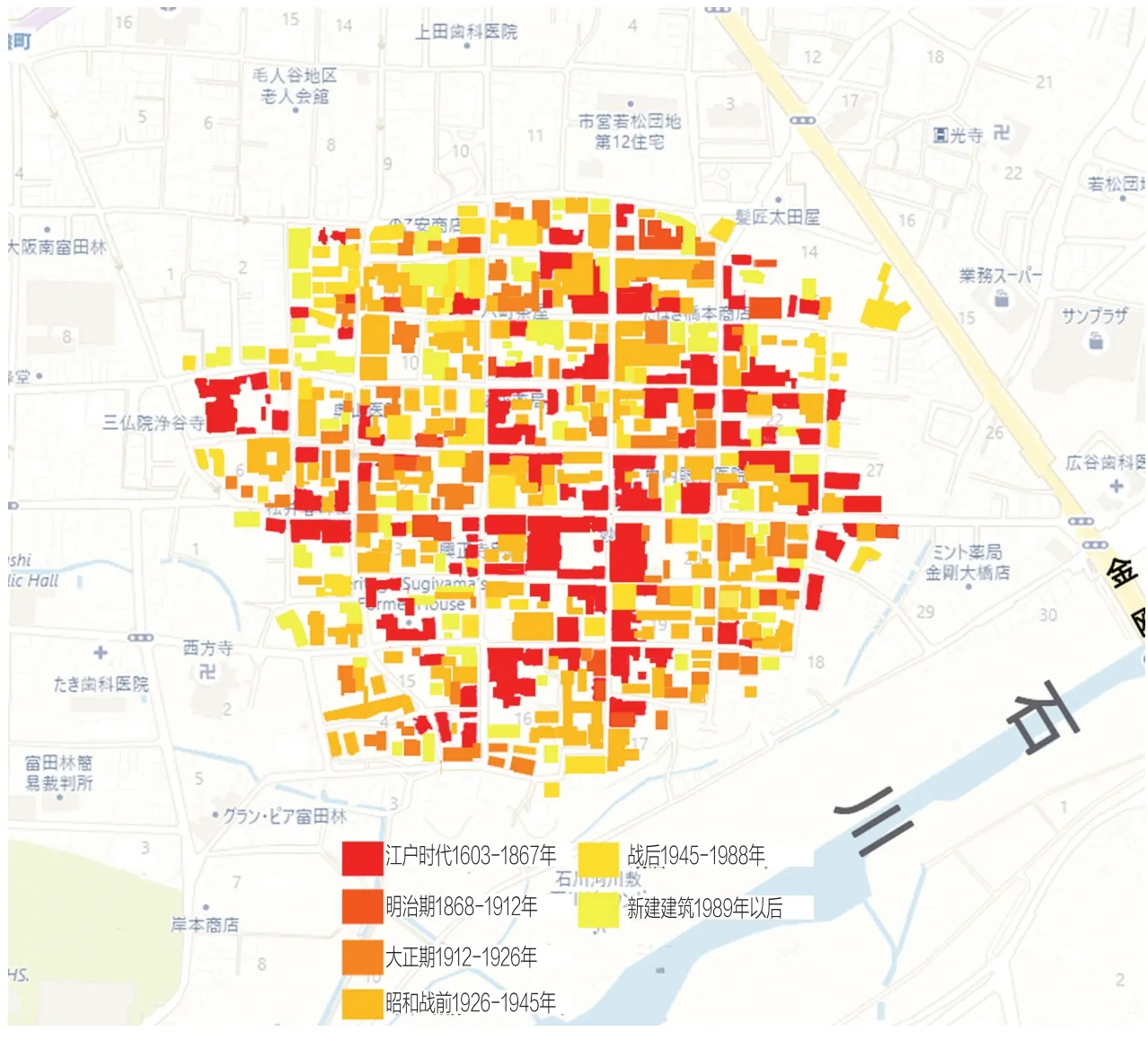

如今其街区肌理仍保持着日本战国时期的城市肌理。贯穿于城市南北城之门路上,仍保留着500间左右民居,其中250间依然保持着传统的民居风格,具有浓厚的历史文化气息和民族特色。现存建筑中有将近30%具有百年以上的历史(图7),对其中重要历史文物,如兴正寺、妙庆寺、杉山家住宅等,多采用保存外壳、更新内部的方式,其他损毁严重的,则采用与原建筑一致的原料,按照原建筑的尺度、风格,依照原样进行翻建,大部分则采用外墙、柱体加固的方式修复建筑结构损伤,定期维护的方式保存。

图7 富田林建筑年代划分(根据资料[3]转绘)

作为传统建筑物群保存区域的同时,富田林毕竟仍作为居住区为人们使用着,由于历史悠久,城内民用木质建筑物腐朽度较高。房屋狭小带来的改建、增建项目以及长屋的再生问题成为地区活化的最大课题。为了保持传统街区特性的同时将其活用为适应现代生活的场所,充分考虑保留传统街区风貌前提下的改造提案以及政府援助是十分必要的。

4 富田林町的保护模式借鉴意义

综上所述,富田林寺内町大致经历了3段保护历程:第一阶段由小诸侯及领主提供庇护并开始发展;第二阶段由原住居民自主自发对城市进行保护;第三阶段的保护则由政府和原住居民协调合作。城市的肌理成型于前两个阶段,主要是以为防卫防灾为目的,以增建防火防御设施为手段进行保护;而进入工业化时期,越来越稀少的传统街区景观令政府注意到了历史街区保护的重要性,在保护的过程中日本政府并没有采用“全盘重建”或是重新提出规划方案的方式介入街区的整治,而是以引导、辅助为主,与此同时町内的住民自发性的保护组织也逐渐成熟起来,从“上下”两个方向共同寻求现代社会历史文脉保护的出路。

其结果,富田林町在保留着鲜明的中世纪寺内町城市形态与结构的宗教城市特征同时,也具有着现代居住区的特征,作为居住区同样为现代人服务着。原住居民对土地的依恋度很高,对于居住其中有着很强的自豪感和认同感,这种对历史文化的自豪感和认同感不仅促进了区域由下至上的保护模式,更是将町内新移民与原住居民的心紧紧联系起来的羁绊。这使得富田林传统的街区能够友好地接纳外来人口,不论是原住居民还是新移民,每一个人都有机会参与到家园的建设中,街区中存在着正常的人口流动,可以获得不同时代背景下的多样化的视角,新老更替,不至于固步之封。同时街区建设后继有人,便可以保证吐旧纳新,源源不断地为富田林创造新的文化价值,使得地域愈发生机勃勃。

富田林町作为历史名城,既是尊重地域特性,并针对现代生活的需求对历史文化名城进行再编的、值得学习借鉴的实例,也是现代城市街区式中低层住区建设的重要参考。

[1]伊藤裕久.中世聚落的空间构造[M].大阪:生活史研究所,1992:56- 57.

[2]协田修.日本近代都市史研究[M].东京:东京大学出版会,1994:18- 62.

[3]康夫高橋,雅明宮本.图集日本都市史[M].东京:东京大学出版会,1993.

Discussion on the Protection Mode of Japanese Religious City Tondabayashi Jinaicho

WANG Xuli

(Beijing University of Civil Engineering and Architecture,Beijing 100044,China)

In the process of rapid development of city construction, the problem of historical and cultural heritage has not been solved, most of chinese modern cities looks totally the same, and most of historical and cultural city are in a single format, traditional cultural heritage difficult. in the past few years, Japanese always facing the questions of revival historical block and the way of combining urban modernization and historical heritage protection like Chinese now. In this paper, we try to describe the protection process of Japanese Tondabayashi Jinaicho by literature surveying, prompt carries on the analysis, the summary and the appraisal to the protection mode, and indicates the significance of such research in the healthy development of the future historical city in our country.

Japan;religious city;heritage protection;Tondabayashi;Jinaicho

TU984.3

A

王煦立(1991-),女,硕士研究生,主要研究方向为城市规划与设计。E- mail:861817258@qq.com.