煤化工技术应用及研究进展

尧章伟+魏志聪+代宗

摘要: 煤炭作为一种不可再生资源,其化工产品被广泛应用于化工、冶金、电力和国防等众多领域。能源的匮乏及资源的日益减少,使得煤化工越来越受到人们的青睐。与此同时,煤化工技术的发展也愈来愈引起重视。本文回顾了:煤焦化、煤气化、煤液化三大煤化工技术。详细介绍了煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制天然气等新型煤化工技术。概述了三大煤化工技术的作用原理以及存在的问题,国内外新型煤化工技术在实际生产中的应用情况及研究进展。提出未来煤化工技术的发展,应顺应趋势加快精细化、大型化发展的步伐。指出了在精细化、大型化的发展趋势下,未来应重点研究开发联产技术、多元化产品、高新技术,旨在解决产能过剩、产品雷同、能源转化率低等问题。

Abstract: Coal, as a kind of non-renewable resource, its chemical product is widely used in chemical industry, metallurgy, electric power industry and defense industries, etc. The lack of energy and the ever-decreasing resources make coal chemical more and more popular. At meanwhile, more and more attention also has been paid to the development of coal chemical industry. This article reviewed the coal coking technology, coal gasification technology and coal liquefaction technology. A detailed description is given on several new technologies, including coal to oil, coal to olefin, coal to glycol, coal to gas. Based on the systematic exposition of the basic principles and existential questions of the three technologies, research progress and practical application of new coal chemical industry at home and abroad is described. It proposes that the future development of coal chemical industry should comply with the trend to speed up the pace of refinement and large scale development, and the future research should focus on the development of co-production technology, diversified products, high and new technology, aimed at resolving the problem of excess production capacity, products identical and low energy conversion.

關键词:煤炭;化工;进展

Key words: coal;coal chemical industry;technical advance

中图分类号:TQ54;TQ049 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2017)18-0091-04

0 引言

我国的化石能源结构呈富煤缺油少气。据中国矿产资源报告(2016年)最新发布的数据:中国为世界上第一大能源生产和消费国。一次能源生产总量为177.2亿吨标准煤,较“十一五”增长28%;原煤产量192亿吨,增长30.2%,原油产量10.5亿吨,增长9.7%,天然气产量5941亿立方米,增长52.7%;一次能源消费总量为206.2亿吨标准煤,增长27.7%。自给率达到85%以上。由此可知,我国能源生产和消费仍以煤为主[1,2]。我国多煤缺油少气,发展低能高效煤化工技术是符合我国国情的重要举措,对保证我国能源的可持续发展意义重大。

煤炭作为一种不可再生矿产资源,被赋予黑色的金子,工业的食粮的美名。因工业用途不同,被划分为动力煤,炼焦煤,煤化工用煤。换句话来说,煤炭资源不仅可以作为燃料,通常也可作为原材料制备冶金的焦炭及一系列化工产品。煤炭与工业生产及人类日常生活息息相关。随着科学技术的不断革新,煤炭资源已成为21世纪推动我国国民经济建设、可持续发展不可或缺的原料之一。如何提高煤炭的利用率至关重要。因此,如何开展好煤化工技术研究工作也随之成为关系到国民生计的核心问题。鉴于此,本文对煤化工技术发展现状进行展望,旨在为今后推进煤化工技术提供参考和借鉴。

1 煤矿资源概况

煤炭呈黑色或黑褐色,一般为粒状、块状,也有粉状的。作为一种固体可燃有机岩,其中,其中有机质元素主要由C、H、O、N和S等组成,除此之外,也会含极少量的P、F、Cl和As等元素。而S、P、F、Cl和As却是煤炭中的有害成分,其中以S最为严重。除了含硫量影响冶金焦炭及钢铁质量外,SO2因污染大气,危害人畜健康,腐蚀金属设备等原因,通常被称为有害气体。因此,“硫分”的多少是评判煤质的主要指标之一。

我国煤矿资源储量及产量均处世界前几位[3]。根据国土资源部2016年公布的最新数据:中国是世界上煤产量最高的国家。截至2015年底,煤炭查明资源储量15663.1万亿吨,可采储量占世界的12%,仅次于美国(25%)和俄罗斯(23%)。目前,我国煤矿资源主要分布在内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南等西北地区,其煤总量占我国煤炭资源量的50%。“十一五”期间,根据我国能源结构明确了“煤为基础、多元发展”的基本方略。“十二五”期间,煤炭工业结构调整、产业转型基本完成。现阶段,中国煤炭工业的发展主要以煤化工为主。

2 煤化工技术[4-9]

煤化工技术是指基于物理及化学手段将煤转化为气体、液态、固体作为燃剂或一系列化工化学原料及产品的的技术。依照生产工艺的差异,煤化工技术大致被划分为三大类:煤焦化、煤气化、煤液化。

2.1 煤焦化技术

煤焦化技术也被称为干馏技术,其目的是为了获得焦化石化产品。煤焦化技术的本质为:真空热解。即在真空条件下,对煤炭进行高强度的热分解处理,再经过一次或多次深度加工便可产出不可替代、独一无二的焦化产品、气化产品、液化产品及合成产品。此类产品被推广于农业、工业、医药等众多行业。

煤焦化技术的革新是关系到炼焦行业能否可持续发展的重要因素,也是创建低能耗、大型化、绿色环保型焦化厂的基础。目前我国煤焦化技术主要存在:资源利用率低且获得的产品单一、工艺复杂、设备生产效率低、能源消耗大等问题。汤志刚[10]等介绍了一种焦油常减压新工艺。该工艺采用负压精馏和换热网络,不仅同时降低加工温度及废水的排放,也可使馏分收率提高3~5%。针对煤焦化过程中设备存在的问题,赵伟喆[11]介绍了一种经过改进精馏塔内件设备获得较好的效果。该设备不仅可以有效提高煤焦化精馏过程的效率,也可满足煤焦化精馏过程精细化、大型化。由此可知,未来煤焦化技术应向着产业和设备大型化发展。

2.2 煤气化技术

国内的煤气化技术相对比较成熟,煤炭气化被推广应用于机械、化工、燃气等领域。煤气化技术的基本原理为[8,10]:选用煤炭或煤焦作为原料,在添加了气化剂(空气、水蒸气或二氧化碳)的高温环境下,使原材与化学药剂充分作用发生化学反应,使之转化为气体混合物。因热分解过程中的气态物体均能与热碳发生均相反应,从而气化炉内自上而下依次形成了灰层与氢化带、还带、干馏带、干燥带等不同的煤层,粗煤气经净化及加工后便可得到各类化学产品。

煤气化技术作为制烯烃、合成燃料等现代煤化工的基础,开发和研究煤气化技术具有重大意义。目前我国煤气化技术存在工艺繁琐、装备选择性差、处理量小、能量转化率低等问题。目前较为成熟的煤气化技术主要有固定床、流化床、气流床及煤催化气化等几类。近几年国内外学者[12-16]对煤气化技术进行探讨均认为:未来煤气化技术将向着高效、綠色环保的方向发展;进一步研发大型化、高效率、选择性强煤气化装置。

2.3 煤液化技术

煤焦化技术、煤气化技术相比。煤液化技术有着更为宽泛的发展领域,有望创造更加有益的经济效益。与煤气化技术作用机理相似。煤液化按照生产条件不同大致划分为间接液化与直接液化两种煤液化技术。其实质为:以固体煤转为加工原材,采用必要的手段将煤炭中的各类有机物转换成具有流体性质的液体。间接液化与直接液化生产工艺如图1[17,18]。

煤直接液化工艺对原料的硬度和质量要求比较高,因而仅部分青煤适用于直接液化。此外机械磨损率高、杂质含量较高、加工及除杂成本高等因素限制了煤直接液化技术的发展。与煤直接液化技术相比,间接液化工艺对原料的选择性比较好,加工工艺及反应条件均较为简单。但也存在原料消耗大(4.5~5.5t原煤仅产1t左右成品)、产生的废水量大,占地面积大等缺点。无论在国内外煤液化技术都是缓解燃料不足的重要举措。从而大力发展我国的煤液化技术不仅可以缓解石油供不应求所带来的压力,也是平衡我国能源结构的有效手段。由此可知,根据工艺条件,未来煤液化技术应向研发更为有效的催化剂、溶剂等新型药剂、低能高效新型设备及联合其他工艺提高生产效率的方向发展。

3 新型煤化工产业发展现状

现代新型煤化工是基于C1化工技术,以煤炭为基料,以生产满足市场需求的产品为方向,选用交友工艺方案结合先进技术手段,建立一条绿色、环保、高效、经济效益显著的产业链。新型煤化工技术包括煤制烯烃、煤制油、煤制乙二醇、煤制天然气等技术[1]。在传统煤焦化、合成氨的基础上,旨在生产含杂质少的清洁能源、建立煤炭-化工联合技术、采用适应性强高新技术及开创大型化生产平台。下面对近年来国内外在煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制天然气等重点领域的技术进展进行论述。

3.1 煤制油

依据生产技术路线的差异,煤制油被分为煤直接液化、煤间接液化、煤焦油加氢及煤油共炼技术。目前煤制油技术中先进的直接液化集中在德国、美国、日本等。其中IGOR工艺、DEDOL工艺、HTI的两段催化液化工艺最为先进。此外我国神华集团已于2008年建成108万t/a煤直接液化装置且运行平稳,经济效益显著,可产油品约200万t/a;间接液化技术国外较为成熟的有费托合成技术、SMDS技术、MTG技术等。迄今为止,南非等多地已建成以煤基合成油品为核心的大型煤化工产业基地。我国间接液化技术则主要依托于中科合成油公司自主开发的低温费托合成有技术。在陕西、内蒙古、山西等西北多地区已建成大规模大型化间接液化煤制油示范工业园区[18,19]。

与煤直接液化、煤间接液化技术相比,煤焦油加氢及煤油共炼技术相对而言应用范围相对比较窄,在国内尚处于探索适应初级阶段,截止2016年上半年,采用较为成熟的煤焦油加氢裂化工艺、加氢裂化工艺及加氢精制-加氢裂化工艺等煤焦油加氢技术在上海、抚顺、陕西等地投产,初步实现产业化生产;煤油共炼技术则是依托直接液化技发展的一项煤制油技术。以陕西延长石油集团在2014年首次投建的煤油共炼工业示范装置为例[1,13,19]。该项目已建成世界级首套在45万t/a的Y-CCO,并在初调试获得了成功。该技术也是我国在世界处于领先水平的煤制油技术之一。

3.2 煤制烯烃(MTO)

烯烃类作为基本原料,其产量、质量及制烯烃技术均对化工行业的发展起至关重要的作用,同时也是评判一个国家石化工业及国民经济水平的基准。结合我国富煤少油缺气的能源结构特点,推行发展以煤制烯烃替代石油的举措,对促进我国资源配置及可持续发展意义非凡。

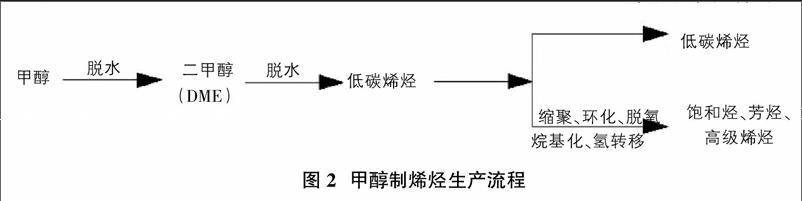

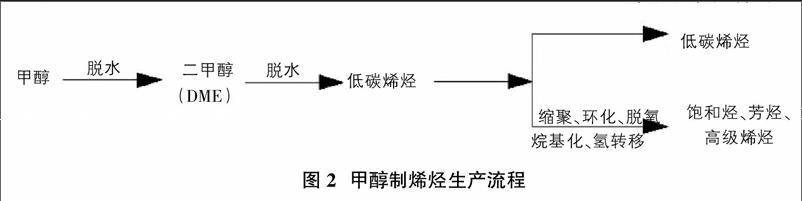

目前,国外多半采用煤基甲醇制烯烃,最为经典为采用MTO 技术和MTP技术制取乙烯和丙烯[14,15]。煤基甲醇制烯烃作用机理为:选用煤气化合成的甲烷,基于流化床反应形式经催化裂化,产出含碳比较少的烯烃。其发生反应过程本质如图2[16]。

近几年来,我国的煤制烯烃技术发展现状,吴秀章[16]以神华包头煤制低碳烯烃示范工程为例介绍了我国我国的煤制烯烃技术最新进展。同时项东等[18]也对我国科研所、高校及化工企业对UOP/Hydro MTO工艺、DMTO工艺、SMTO工艺、Lurgi MTP技术及FMTP工艺五大煤制烯烃技术的优化、改进等也进行了详细介绍。截止2015年,我国已实现了煤制低碳烯烃的工业化;拥有多项较为成熟的自主知识产权的技术;掌握了解决煤制甲醇工艺中存在的系统配置、火炬系统集成及高压氮气配置问题的技术;已拥有较为系统的从煤到甲醇、甲醇到乙烯、丙烯的工业化生产煤制烯烃路线。

此外我国还是较早研究煤制芳烃的国家之一,且拥有了较为成熟的核心技术,煤制芳烃处于世界领先水平。目前已拥有多项具有自主知识产权的相关技术[13],涉及固定床甲醇制芳烃技术(MTA)、循环流化床甲醇制芳烃技术、全球首套万吨级甲醇制芳烃工业试验装置等,对促进我国煤制烃技术的发展具有指导性意义。

3.3 煤制乙二醇(MEG)

MEG作为重要的有机化工原料,被广泛应用于各个领域。随着聚酯行业的快速发展,对MEG的需求与日俱增。作为乙二醇生产及消费大国,而我国的乙二醇仍旧依托于石油生产。因此我国煤代油制乙二醇具有很大的发展空间[19]。

煤合气制乙二醇技术主要有直接高压法、甲醇甲醛法、草酸酯法等。其中,草酸酯法因其工艺及反应条件不苛刻,且具有一定的技术优势、市场较为广泛自然而然成为研究煤制乙二醇技术最为热门的方向。国外草酸酯技术研究始于20世纪70年代,日本、美国的煤合气制乙二醇技术最具代表性。日本Ube的CO高压液相催化法合成草酸二丁酯技术已投产应用了40多年。此外,日本、美国、意大利等多家企业相继开展了常压气相合成草酸二酯新工艺研究。此外,对以铜元素为主的催化剂的探索成功,可使乙二醇的收率大于95%[20-22]。

目前,国内对煤合气制乙二醇技术的研究也于上世纪80年代开始并取得了一定的效果。最有工业化前景的煤制乙二醇技术是氧化偶联法(两步间接合成法)[23],也是研究最为深入的。以中科院、天津大学等科研单位為代表的研究最为广泛和深入,目前部分煤代油制乙二醇技术均可投入工业化。但目前我国的煤合气制乙二醇技术尚不成熟,存在设备效率低,投资成本大、杂质含量大等一些原因导致制取的乙二醇产品质量不高。因而如何提高生产效率,改善产品的UV值,继续发展下游产品成为未来煤合气制乙二醇技术发展亟待解决的关键问题。

3.4 煤制天然气(SNG)

天然气被誉为清洁能源,具有使用安全,热值高,无污染等特点。据中国矿产资源报告(2016)公布的数据来看:我国天然气产量5941亿立方米,增长52.7%。而我国天然气储量却很贫乏,天然气地质资源量90万亿立方米,但可采资源量却只有50万亿立方米,仅占世界总储量的1.3%,但产量却居于世界第六位[1,24]。综合考量我国资源综合利用及可持续开采等问题,开展煤制天然气技术是缓解资源不足的重要手段。

煤制天然气本质[25]是以煤为原料,生产出以甲烷为主要成分与天然气等价、等热值的清洁能源的过程。国内外对煤制天然气的研究相对其他煤化工技术较晚。但与其他煤化工技术相比,该技术具有工艺流程简单、投资少、生产效率高、产生的废气、废水等污染少以及废热循环利用等优点,受到国内研究学者的一致青睐,且市场空间更大。

煤制天然气依据生产程序的复杂性可划分为:“一步法”和“两步法”两大工艺[26-28]。据报道“一步法”煤制天然气技术也称蓝气技术,因美国巨点能源公司(Great Point Energy)研发的催化蒸汽甲烷化技术而得名。与一步法相比,因技术更为成熟、甲烷转化率高的原因两步法应用范围更广。我国首个煤制天然气工业化项目已于2013年年底投入产业化实行规模化生产。但两步法存在对煤质要求高、工艺流程较为复杂、设备成本高等问题,推动了蓝气技术的工业化建设。我国拟在新疆等地采用蓝气技术建设煤制天然气工业试验。此外,多个科研单位也从未停止对煤制天然气技术研究[28],现有耐高温水热稳定性的完全甲烷化催化剂技术、“合成气完全甲烷化成套工艺技术”、M-849H型甲烷化催化剂技术、煤制天然气甲烷化工艺技术等多项先进技术。

4 结语与展望

煤作为能源型国家战略性资源,煤化工技术的发展关系到国民生计、国家经济建设。大力开发煤化工是民之所向,大势所趋。近几年,在国家战略方针的推行下我国现代煤化工技术已基本形成雏形并部分已投入运行,具有一定的工业化规模。今后我们应顺应趋势,加快煤化工大型化、精细化发展的步伐。具体实施方案为:开发联产技术:可扬长避短利用各类技术优势,多种煤化工技术集成互补;以煤化工技术为基础,辅助化工生产技术,寻求最优单联产及多联产煤-化工联合技术实现资源合理配置。产品多元化:可对煤焦油进行深加工、开发新型煤基化学品、精细化中间体或开发产业链下游产品。采用高新技术:为推动产业化发展,技术革新也一种必要的有效途径。可寻求来源广,价格便宜,可重复或高效的催化剂来降低投资成本、研发高效设备、开发对煤种适应性强的技术、简化生产工艺来提高生产效率。以上均可促进未来煤化工工业精细化、大型化发展。

此外,目前煤化工精细化发展仍存在以下问题亟待解决:①能源转换率低。煤化工的本质为用不可再生资源煤替代不可再生资源石油,却存在能源利用效率低的问题。因此未来开展完善、优化工艺流程、研发高效设备刻不容缓。②水资源短缺。我国煤矿资源呈北富南贫,西多东少分布。煤化工工业主要集中在西北地区,煤化工作为高耗水行业需要丰富的水资源支撑,而西北部干旱且缺水,限制了工业化大型化建设。研发回水利用、水权置换、节水工艺及设备的技术势在必行。③废气、废水排放。目前我国煤化工仍处于工业化初级阶段,受环保压力,面临废水、废气减排的压力。为响应国家节能降耗、绿色环保的宗旨,应加大力度实行废水净化处理技术及用于CO2封存或利用的CCS技术等的研发。④节能降耗。普遍存在设备高能耗低效率、投资及设备成本高的问题,应着手开展新型研发设备、寻求环境友好、高效催化剂及低能耗高效率生产工艺及技术探索等工作。

参考文献:

[1]黄格省,李振宇,王建明.我国现代煤化工產业发展现状及对石油化工产业的影响[J].化工进展,2015,34(2):295-302.

[2]Cornils B, Hibbel J, Ruprecht P, et al. Gasification of hydrogenation residues using the Texaco coal gasification process[J]. Fuel Proc.Tech., 1984, 9(3):251-264.

[3]BP. Statistical review of world energy( June 2013 ) [EB/OL].[2013-06]. http//www. Bp.com/en/global/corporate/about-bp/energye

conomics / statistical-review-of-world-energy.html.

[4]张运申.浅析新型煤化工技术的发展[J].化工管理,2015 (5):108.

[5]肖宠.浅析煤化工技术的发展与新型煤化工技术[J].化工管理,2016(15):135.

[6]霍宏.煤化工技术的发展与新型煤化工技术探析[J].科技经济导刊,2015(15).

[7]金伟刘.煤化工技术的发展与新型煤化工技术探析[J].施工技术,2016,1(2).

[8]刘丽秀.煤化工技术的发展与新型煤化工技术[J].煤炭技术,2014(2):196-198.

[9]李哲.煤化工技术的发展与新型煤化工技术探讨[J].科技创新与应用,2013(21):104.

[10]汤志刚,温燕明.煤焦化过程中精馏技术进展以及面临的挑战[J].化工进展,2009,28(11):1883-1889.

[11]赵伟喆.探析煤焦化过程中精馏技术的发展以及面临挑战[J].化工管理,2014(14):159.

[12]Thompson D, Argent B B. Prediction of the distribution of trace elements between the product streams of the Prenflo gasifier and comparison with reported data[J]. Fuel, 2002,81:555-570.

[13]胡迁林.现代煤化工产业的精细化发展[J].科技导报, 2016,34(17):42-47.

[14]Keompel H,Liebner W. Lurgi`s methanol to propylene report on a successful commercialization[J]. Studies in Surface Science and Catalysis,2007,167:261-267.

[15]张殿奎.煤化工发展方向——煤制烯烃[J].化学工业,2009(1):18-22.

[16]周传雷.我国煤制烯烃产业现状及发展前景[J].化学工程师,2011,25(8):42-45.

[17]吴秀章.煤制低碳烯烃工业示范工程最新进展[J].化工进展,2014,33(4):787-794.

[18]项东,彭丽娟,杨思宇,等.石油与煤路线制烯烃过程技术评述[J].化工进展,2013,32(5):959-970.

[19]丰存礼.国内乙二醇生产工艺技术情况与市场分析[J].化工进展,2013,32(5):1200-1204.

[20]Bartley W. Process for the preparation of ethylene glycol : US , 4677234[P]. 1987-06-30.

[21]Susumu T, Kozo F, Keigo N, et al. Process for continuously preparing ethylene glycol:EP, 0046983[P]. 1987-04-29.

[22]庞纪峰,郑明远,姜宇,等.乙二醇生产和精制技术研究进展[J].化工进展,2013,32(9):2006-2014.

[23]张庆.煤制乙二醇技术进展及产业分析[D].西安:西北大学,2012(13):47-49.

[24]蔺华林,李克健,赵利军.煤制天然气高温甲烷化催化剂研究进展[J].化工进展,2011,30(8):1739-1743.

[25]张运东,赵东星.国际煤制合成天然气技术的专利格局[J]. 石油科技论坛,2009(4):59-62.

[26]LI Z Y, MI W L, LIU S B. CO deep removal with a method of two-stage methanation[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2010, 35(7): 2820-2823.

[27]李安学.现代煤制天然气工厂概念设计研究[M].北京:化学工业出版社,2015.

[28]Atul C Sheth, Chandramouli Sastry,Yaw D Yeboah,et al. Catalytic gasification of coal using eutectic salts: reaction kinetics for hydrogasification using binary and ternary eutectic catalysts [J]. Fuel,2004,83 ( 4-5 ) : 557-572.

[29]李传锐,刘永健,李春启,等.我国煤制天然气发展现状, 政策与应用分析[J].化学工业,2015,33(1):1-9.