临床机采血小板输注无效原因分析及对策

潘丽 阮峥 崔健丽

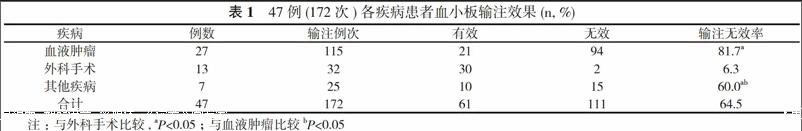

【摘要】 目的 分析临床机采血小板输注无效(PTR)的原因, 为临床科学、合理、有效使用血小板提供参考依据和对策。方法 47例(172例次)输注机采血小板患者, 按疾病分组:血液肿瘤病27例, 外科手术13例, 其他疾病7例。按输注频率分组:输注1~3次为低频组36例, 输注≥5次为高频组11例。计算血小板校正增加指数(CCI)来判断临床疗效。结果 外科手术及其他疾病患者输注血小板无效率明显低于血液肿瘤病患者, 差异有统计学意义(P<0.05)。低频组血小板输注有效率46.6%高于高频组的23.8%, 差异有统计学意义(P<0.05)。结论 血小板输注疗效受很多因素影响。若输注频率增加, 有效率就会逐渐下降, 很容易出现血小板抗体, 继而PTR, 临床应进行配合型血小板输注。

【关键词】 单采血小板;血小板输注无效;血小板校正增加指数

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2017.12.094

临床治疗性血小板输注显著增多, 对于多次输注血小板的患者, 有不一样的临床疗效, 产生PTR, 就是患者连续两次输注足量随机供者血小板后, 没有达到合适的校正血小板增高指数值, 临床表现亦未有改善[1]。预防和治疗PTR已成为临床输血的棘手问题。为科学、合理、有效使用血小板, 预防和治疗PTR提供参考依据和对策, 现就本院血小板输注疗效情况及原因分析报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取2016年1~12月本院输注机采血小板的住院患者47例(172例次)。其中男25例, 女22例, 年龄8~87岁。按疾病分组:血液肿瘤病27例, 外科手术13例, 其他疾病7例。按输注频率分组:输注1~3次为低频组36例, 输注≥5次为高频组11例。

1. 2 血小板来源及输注指征 机采血小板(效期5 d)由长春市中心血站提供, 符合≥2.5×1011/袋标准。内外科血小板计数分别为<20×109/L, <50×109/L, 同型输注。

1. 3 输注疗效观察指标及判断 采用Sysmex XE-5000全自动血细胞分析仪测定血小板输注前和输注后24h的外周血小板的数量;计算CCI。[CCI=(输注后血小板计数-输注前血小板计数]×体表面积(m2)/輸注血小板数 ×1000, 其中体表面积= 0.0061×身高(cm) + 0.0128×体重(kg) + 0.01529, 1000为调节系数]。当输注2 h后的CCI<4500时, 表明有同种免疫或PTR。

1. 4 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件处理数据。计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2. 1 不同疾病分组比较 外科手术及其他疾病患者输注血小板无效率明显低于血液肿瘤病患者, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2. 2 不同输注频率比较 36例血小板输注频率≤3次的患者, 输注有效率为46.6%(41/88);11例血小板输注频率≥5次的患者, 血小板输注有效率为23.8%(20/84), 随着患者输注血小板次数增多后, 血小板输注有效率明显降低(χ2=9.7455, P<0.05)。

3 讨论

影响血小板输注效果的因素很多, 包括输注前血小板自身质量、免疫因素、非免疫因素等[2]。血小板的质量:血小板数量不足、保存温度不适合及震荡频率、离心损伤、保存器材质量差、运输过程和输注治疗操作不当等。研究表明[3-5], 血小板的保存时间也影响CCI, 应尽可能输注新鲜血小板。非免疫因素:发热、出血、脾功能亢进、药物作用、严重感染、败血症、弥散性血管内凝血(DIC)等病理性因素, 均可使血小板破坏或消耗增加。免疫因素:目前公认引起PTR的主要原因是同种免疫反应。白细胞抗原(HLA抗原)、血小板抗原(HPA抗原)、红细胞抗原(ABH抗原)是血小板表面抗原, 其中导致PTR的最主要原因是HLA抗原的同种免疫作用, 占70%~80%, 但HLA和HPA常常共存[6-8]。另国外对血小板输注的供受者性别与PTR的研究表明[9-11]:接受女性供血者的男性受血者下次血小板输注的间隔时间可短, 在同一性别的供受血者中没有此现象, 可能是相同性别的供受血者, 没有受H-Y抗原的影响。

本研究结果显示:外科手术及其他疾病患者输注血小板无效率明显低于血液肿瘤病患者(P<0.05)。低频组血小板输注有效率高于高频组, 差异有统计学意义(P<0.05)。输血频率≥5次的患者有9例(9/11)来自血液肿瘤病患者, 说明血液肿瘤患者自身特点:病程长, 反复输血, 可能体内产生了同种免疫反应, 存在血小板相关抗体而使输注疗效下降, 甚至出现PTR。其他疾病组患者中因大多伴有不同程度的感染、发热症状(外科手术组中输注血小板无效的1例也伴有感染性疾病), 故其输注无效率较高。输注血小板后产生抗体的频率主要取决于输注的次数, 研究证明反复大量输注血小板的患者约50%以上产生血小板同种免疫抗体[12, 13]。

综上所述, 当患者输注血小板后出血症状未改善, 输血后24 h血小板未提升30×109/L时, 临床应进行适合性(配合型)血小板输注, 科学、合理、有效的使用血小板, 及时判断是否存在非免疫因素性血小板消耗, 排除非免疫因素(脾功能亢进、严重感染、发热、出血、药物作用等), 重视免疫因素引起的PTR, 严格控制血小板灌注的适应症范围及使用次数, 采用血小板抗体筛检及特异性鉴定, 输注配合型血小板, 提高临床血小板输注有效率, 避免患者血小板计数极度减低, 发生颅内出血等并发症死亡。

参考文献

[1] 曹春兰.血小板输注无效的影响因素和预防措施探讨.医学检验与临床, 2012, 23(3):65.

[2] 曹曰针, 张琦, 王苑等.影响患者血小板输注效果的原因分析.中国输血杂志, 2014, 27(6):578-580.

[3] Taylor G, Osinski D, Thevenin A, et al. Is platelet transfusion efficient to restore platelet reactivity in patients who are responders to aspirin and /or clopidogrel before emergency surgery? Trauma Acute Care Surg, 2013, 74(5): 1367-1369.

[4] 李偉其, 钟孟如, 黄丽香. 血液病患者单采血小板输注无效的原因及对策分析. 现代诊断与治疗, 2015(9):2044-2045.

[5] 王卓, 王修银, 黄桢, 等. 临床血小板输注效果差异性研究. 实验与检验医学, 2016, 34(4):528-529.

[6] 程云. 血小板配型在临床血小板输注无效中的应用. 世界最新医学信息文摘:连续型电子期刊, 2015(63):17-18.

[7] 辛叶. 分析影响血小板输注无效的相关因素及预防措施. 中国卫生标准管理, 2015(32):198-199.

[8] 矫海燕.血小板抗体在血小板输注无效患者中的表达意义.中国实用医药, 2012, 7(32):34-35.

[9] Stern M, Infanti L, O Meara A, et al. Role of donor and recipient sex in platelet transfusion. Transfusion, 2013, 53(11):2801-2807.

[10] 冯强, 张丽. 204例输注血小板患者的临床分析. 国际检验医学杂志, 2015(15):2268-2269.

[11] 罗圆圆, 陈麟凤, 汪德清. 132例血液病患者血小板输注效果的影响因素分析. 标记免疫分析与临床, 2015, 22(9):835-838.

[12] 马蕾. 机采血小板的临床输注. 医药前沿, 2015, 5(26):35-36.

[13] 刘海波, 卢小东, 邵启祥.血小板配型输注的临床应用.江苏大学学报, 2013, 23(6):538-539.

[收稿日期:2017-02-09]