小学数学创新思维能力的培养

莫伟萍

【摘要】培养学生的创新精神是课程的培养目标之一。在小学数学课堂教学中,教师要为学生创设广阔的空间,展开联想,开放想象,鼓励异想,勤于逆想,大胆猜想,让学生展开思想的翅膀,培养学生的创新思维能力。

【关键词】创新思维能力;小学数学;联想;想象;异想

创新是一个民族的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。培养学生的创新精神是课程的培养目标之一。数学课程标准也指出,在数学活动中要让学生感受、理解知识产生和发展的过程,培养学生的科学精神和创新思维习惯。在小学数学课堂教学中,教师应精心设计问题情境,为学生营造思考的氛围,并给学生留出充分的思考时间,激活学生的思维,鼓励学生标新立异,培养学生的创新思维能力。

一、展开联想

联想是由一种事物的经验想到另一种事物的经验,或从一种观念想到另一种观念的心理过程。在数学课堂教学中,教师可以为学生创造能互相启发、展开联想的机会,让学生通过讨论,积极思考,触发灵感,打开思路,由此及彼,从中得到启发,使学生从中获得更多的创造性思维训练。

例如,在教学“分数的基本性质”时,教师先让学生回忆分数与除法的关系以及商不变性质,然后提问:根据商的不变性质和分数与除法的关系,你想到什么问题?这样的问题能学生联想到在分数中是否也存在这样的性质。接着,教师要引导学生进行实践验证。

又如,在教学“圆的面积公式”时,教师先让学生回忆学过的平行四边形、三角形面积公式是用什么方法推导的。学生展开联想后,教师提出问题:圆是否能转化成已学过的图形?然后,教师组织学生进行探究推导。

教師要善于在新旧知识的连接处给学生创造联想的时机。联想不仅沟通了新旧知识的内在联系,而且促进了思维能力的发展,还培养了学生的探索精神。

二、开放想象

想象是人们对过去经验和已有记忆表象加工改造后,创造出新形象的心理过程。爱因斯坦说过:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界的一切,推动着进步。”因此,发展想象力对学生创造力的发展具有重要作用。想象是创造的源泉。培养学生的想象力是创新教育中创新思维培养的有效方法。教师要善于引导学生在数学学习中进行无拘无束的创造性想象。

例如,在教学“容积”的概念时,先通过实验活动,让学生初步理解容积是指箱子、油桶、仓库所能容纳物体的体积。然后让学生进行无拘无束的开放想象。(1)哪些物体的容积比较大?这时,有的学生想到教室、人民大会堂,有的学生想到大海。(2)哪些物体的容积较小呢?有的学生想到火柴盒,有的学生想到签字笔芯,有的甚至想到蚂蚁的胃……教师创设这样的空间来发挥学生的想象,使学生在想象中对容积这一概念有更深刻的理解。

三、鼓励异想

美国心理学家吉尔福特把发散思维定义为一种不依常规,寻求变异,从多方面寻求答案的思维方式。在课堂教学中,教师要创造条件,千方百计地让学生敢于发表不同的意见,培养学生的求异思维。如:提出一些有多种方法或多种结论的问题,启发引导学生从不同角度去思考问题,从不同途径去分析问题,从而发散思维,求异创新。

(一)一题有多种解法的训练

一题多解,就是启发和引导学生从不同角度、不同思路、不同方向运用不同的方法和不同的运算过程,解答同一道数学问题。教学中适当的一题多解,可以激发学生去发现和去创造的强烈欲望,加深学生对所学知识的深刻理解,训练学生对数学思想和数学方法的娴熟运用,锻炼学生思维的广阔性、深刻性、灵活性和独创性,从而培养学生的思维品质,发展学生的创造性思维。

例如:看谁的解法多:甲乙两城之间的公路长186千米,两辆摩托车同时从甲乙两城相向开出,经过2小时相遇,一辆摩托车平均每小时行48千米,另一辆摩托车平均每小时行多少千米?

解法一:(186-48×2)÷2=45(千米)

解法二:186÷2-48=45(千米)

解法三:设另一辆摩托车平均每小时行x千米。48×2+2x=186

解法四:设另一辆摩托车平均每小时行x千米。(48+x)×2=186

解法五:设另一辆摩托车平均每小时行x千米。(48+x)=186÷2

解法六:设另一辆摩托车平均每小时行x千米。2x=186-48×2

解法七:设另一辆摩托车平均每小时行x千米。186-2x =48×2

解法八:设另一辆摩托车平均每小时行x千米。186÷2-x=48

一题多解训练的目的,不是单纯地解题,而是培养和锻炼学生的思维,发展学生的智力,提高学生的解题能力。实践证明,学生的解法越多,表明学生的思维越灵活,思路越开阔。在课堂教学中对学生不同的思考方法要给予充分的肯定和精神鼓励,使学生乐想、勤想,从而培养学生思维的敏锐性、灵活性。

(二)一题有多个答案的训练

例如:教学一年级“20以内的加减法”以后,可以设计“( )+( )=15,( )-( )=7”等题目训练学生的发散思维。

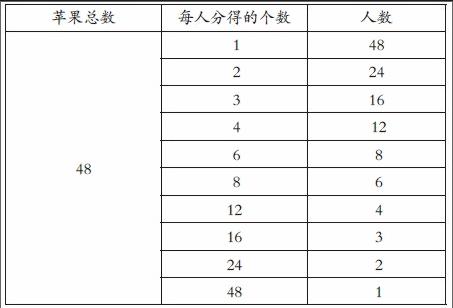

又如,在教学“反比例意义”时,设计这样的题目:48个苹果,平均分给小朋友,不能有剩余,有几种分法?

学生积极思考、展开讨论后提出各种不同分法,分的结果是整数的如下表:

苹果总数 每人分得的个数 人数

48 1 48

2 24

3 16

4 12

6 8

8 6

12 4

16 3

24 2

48 1

教师引导学生观察上表:什么数不变,什么数变了,是怎样变化的。学生通过观察知道苹果总数不变,每人分得的个数和分给小朋友的人数变了。每人分得的越多,可分给小朋友的人数就越少。学生还发现:每人分得的个数与人数中数学排列顺序正好相反。对应的每两个数乘积都是48。也就是,每人分得的个数×人数=苹果总数(一定)。因此,我们就说:每人分得的个数与人数这两种量叫成反比例的量,它们的关系叫反比例关系。

这样的训练既使学生的发散思维得以训练,又使学生对反比例的意义有深刻的感知和理解。

四、勤于逆想

逆想就是抛开问题所提供的条件和习惯的思路导向,进行反向思维的一种方法。

在教材中,例题的解答过程基本是以順向思维为主的,但遇到需要逆向思维的题目,学生会感到束手无策。因此在定义、定理、公式、法则教学中,一开始就要注意贯穿双向思维的训练,除了让学生理解概念本身及其常规应用,还要注意引导启发学生反过来思考,从而加深对概念的理解与拓展。例如倒数正向思维叙述:乘积是1的两个数互为倒数。我们可以反过来叙述:互为倒数的两个数乘积是1。能被2整除的数个位是偶数,反过来就是,个位是偶数的整数能被2整除。这样正向和逆向叙述相结合,使学生对概念理解更加深刻,知识掌握得更加灵活。又如在判断“85×63=4765”的积是否正确时,有的学生提出再算一遍,教师可以让学生思考有无其他方法。这时有些学生会提出不用再算一遍,只要用估算的方法:80×60=4800,而85×63>4800,所以85×63=4765是错误的。这种提出反问质疑是反证法的雏形,应给予高度的重视,及时发扬,要经常训练,以促进学生逆向思维的发展。

在学生做完数学练习后,教师亦应要求学生用逆思考的方法验算其解法是否正确,培养学生养成双向思维的良好习惯。

五、大胆猜想

猜想不仅能调动学生学习的积极性,而且能使学生在主动实践探索上迈出第一步。数学课程标准明确地指出:数学教学中,要创设生动有趣的情境,引导学生开展观察、操作、猜想、推理、交流等活动,培养学生的探索意识、创新思维。在数学课堂教学中,教师要善于引导学生根据已有的知识、经验、方法对数学问题大胆猜想,通过猜想扩大学生的思维空间,培养学生的创造性思维。

例如,在教学“平行四边形的面积”时,先出示一个平行四边形与一个长方形(平行四边形的底和高分别与长方形的长和宽相等),让学生猜一猜哪个图形的面积大。学生根据直觉得出不同的猜想结果:(1)平行四边形面积>长方形面积;(2)平行四边形面积<长方形面积;(3)很难判断,好像差不多;(4)有学生说:它们的面积是相等的,因为长方形具有变形特性,长方形可以拉成平行四边形。然后,教师组织学生通过数方格、剪拼等实验活动验证学生的猜想。

总之,在数学课堂教学中,教师要做有心人,给学生留出广阔的空间,让学生展开思想的翅膀,激发学生的创新欲望,促使学生在学习过程中想得多,想得新,想得巧,发展学生的创新思维能力。

【参考文献】

[1]李华.在小学数学教学中培养学生的创造性思维[J].小作家选刊(教学交流旬刊),2012(07):80.