文学的“帮会”

杨森婷 陈宇航

一 走进文学的“帮会”

在金庸的小说里,丐帮为大家所熟知,他们虽衣衫褴褛,却有着对武艺的不懈追求。在某种意义上,文学社亦如一个文学的“帮会”,对文学的热爱把这群青年凝聚在一起。今天我们将带大家走进来自厦门灣南岸的文学“帮会”——观澜文学社。孟子日:“观水有术,必观其澜。”观澜文学社创立于2008年,如今已历时八载。

既是“帮会”,定有几位长老悉心指导、耐心点拨。观澜文学社现由语文教研组组长郭培旺坐镇,语文教师曾嘉雯、林丽玲负责指导,现任帮主乃高二(9)班的陈宇航。一批又一批热爱文学的青年在这里相聚,寻找属于自己的文字,探索自己的灵魂。

作为镇帮之宝的《观澜报》已连续出版四十期,随着文学社规模进一步扩大,2012年又增设了电子报刊《言蹊》。《观澜报》是一份具有厦大附中特色的优质校刊,是学校师生发表文章的好平台,记叙文、议论文、小说、散文、剧本、诗歌等作品体裁多样,摄影、绘画等作品别出心裁。秉承着对文学的热爱,全体成员一步步探寻,从征稿、审稿、排版到印刷,无一不凝聚着社员们的心血和智慧。

文学社创始人阮莉萍老师出版了学校首部个人专著《乌衣巷口夕阳斜——(世说新语)人物漫笔》,郑凌峰同学也出版了个人专著《局外集》。迄今为止,文学社成员已在各类正式刊物上发表文章131篇。此外,社员们还陆续斩获了“新概念”等三大顶级作文赛事的多种奖项。

在帮主及各位长老的带领下,观澜文学社一步步打下江山,以更积极、更时尚的形象走入大众的视野。

二 “帮会”的传统

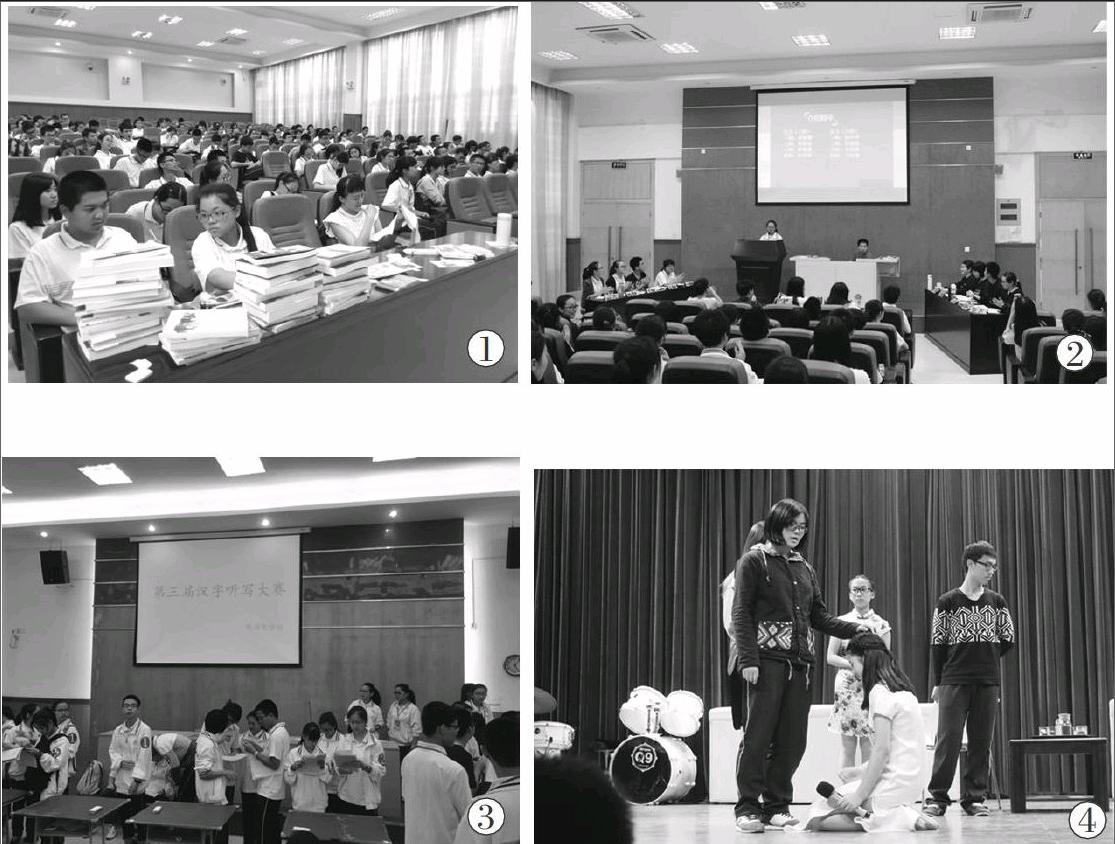

一年一度的汉字听写大赛、戏剧节、辩论赛、读书会,以及每月一次的文学交流会,都是文学社的传统活动。丰富多彩的活动既展示了文学的魅力,又时刻提醒社员勿忘初心,勇往直前,开创属于自己的未来。

①文学社举办读书会

②文学社举办辩论赛

③文学社举办汉字听写大赛

④文学社举办戏剧节

桃花源 张恬语

三 “帮会”的江山

因为有一条溪流贯穿了整个小镇,所以镇子取名叫小溪镇。镇上的房屋都是拔地而起,一户人家就有五六层,墙跟墙连在一起,除了一些必要的小路,几乎没有空余的地方,就像蜡笔盒里紧紧挨着的笔。这里没有公交车,没有早晚的上下班高峰,也没有横冲直撞的出租车,只有或五彩斑斓或吱吱作响的自行车从小溪边慢悠悠地晃过。

小溪镇四季鲜明,春夏是绿色的,秋天是黄色的,冬天是白色的。不下雪,却有满城的白色水仙花。一年四季常有阳光相伴,亮堂堂、暖洋洋的。每天,早餐铺子早早地就开门了,面粉香夹杂着豆沙的香甜裹着热气在空气中扩散。溪边已经有妇女在洗衣服了,她们蹲在石滩上,“啪啪啪啪”地敲打着衣裳。我一直很好奇,一大清早就扯着嗓子打鸣的大公鸡到底在哪里,我推开窗子四处张望,却寻不到踪迹。

从街头逛到巷尾,在靠近桥的地方总有人在卖糖葫芦。我大概是被哪个掌管糖葫芦的神仙下过诅咒吧,从小到大,只要是我吃的糖葫芦,第三颗总是坏的。每次看着姐姐大口地吃着和我一起买的糖葫芦,我却老是吃到第三颗就要皱着眉头吐掉,总觉得实在太邪门了。

从太阳沉入山头,再到阳光照亮小镇,我就在这光影交替、川流不息间,缓步前行。

(指导教师高良连)

扶桑花开,小冉自来(节选) 张媛

秋风狠狠地吹着大地,太阳胆怯地伸出头来,生怕被秋风吹凉了身子。小学前偌大的荷花池,孤零零地躺在大地上,点缀着几片枯黄。偶尔有几只孤雁落在池中,摇晃着脑袋,扑打几次翅膀,不一会儿又飞走了。扶桑呆呆地望着荷花池,看着花秆在风中摇曳,学校生锈的栏杆在枯黄中若隐若现。扶桑不知想起了什么,嘴角挂着淡淡的微笑,又哼起了那首歌谣:“扶桑花开,小冉自来。齐家门前,有两个女孩。”

十一月的小城格外宁静。早晨七点钟,向四周望去,几盏昏黄的灯在灰蓝色调的朦胧中若隐若现。太阳终于肯脱下外套,毫不吝啬地在大地面前展露英姿,不过地面的寒气似乎来得更加凶猛,随手就刮下几片孤零零的黄叶。

渐渐地,有白烟从房屋中间蹿了出来,街上挑着担子的人也多了。菜摊子、大鱼桶、鲜猪肉一样样都被摆出来了。商贩全身上下裹得跟棉筒似的,嘴里吐着一团团热气,糊在了红红的鼻尖儿上。眼睛里都是血丝,却瞪得老大,半天也不眨一下。

伴随着“嗷嗷”的杀猪声,太阳从东方冉冉升起。阳光透过纱窗照在睫毛上,眉头微蹙。眼睛眨呀眨的,伸出手指默默倒数“三、二、一”,还想在被窝儿里暖和一会儿的小脚丫,就这样被她活生生拖了出来。触到地面,凉得跳了起来,才急忙开始找鞋子。爸妈还没起床,她蹑手蹑脚地下了楼,打开一小扇店门,贪婪地呼吸着只属于清晨的新鲜空气。隔壁家的大婶拎着鱼桶边走边跟她打招呼:“扶桑啊,这么早就起床了,你爸爸妈妈还在睡觉吧!”扶桑木讷地点了点头,露出尴尬的笑容。

(指导教师 曾嘉雯)

给“秀客”一点儿理解的温度(节选) 黄惟琛

不可否认,铺天盖地的图片常常令人不堪重负,甚至无所适从,因此对“秀客”的批评和指责也层出不穷。其实,将一点一滴都“秀”在人前并非都是病态的盲从,而是当下人们渴望交流、无处归依的真实写照。古人有“前不见古人,后不见来者”的诗文慨叹,而今人的做法是获得一种沟通的渠道,是渴望得到认可的本能。大部分年轻人生活在浩渺的社会之中,心灵的“空巢”促使他们想找到一个可以沟通,哪怕是单方面倾诉的对象,从而在冷清的房间里透过屏幕获取一丝暖意。这种做法已实属无奈之举,若再将其视若猛虎,岂非过于严苛?

换言之,泛黄的老照片留下的是温情的记忆和岁月,而看似频繁更新的各种图片则是人们对当下渴望获得认同心理的呈现。记忆需要时光的沉淀才能给人以美好,但当下的一个赞、一条评论,却可能成为一个人奋发向上,更好地面对生活的动力。坦然地面对当下,用图片表达内心的诉求并不可怕,局促于一室之内,深藏于垣墙之间,拒绝人情来往的固守才显得可悲。

当然,有些“秀客”的做法确实过于偏激,导致街角的风景被异化为图片潮里的垃圾而无人问津。因而,适度的表达才弥足珍贵。同时,我们也不妨给“秀客”一点儿理解的温度,试着以欣赏的眼光来看待,让这种温度透过图片传达给每一个人。

(指导教师袁冉)

不再为卑微而感动 刘猛

这是一个标签时代,快速、便捷是时代的主旋律。人们喜欢互贴标签以获得批判的快感乃至道德上的优越感。城里人给农村人贴上了贫穷落后的标签,仿佛自己就成了先进文明的代名词。久而久之,人们不再理性客观地审视自我,而容易被身上的标签所限。一如因厕所太干净而选择光脚进去的易师傅给自己贴上了“麻烦”的标签,这与对农村人的偏见是分不开的。自己主动贴上这样的标签比他人强贴标签更令人心酸,更引人深思。易师傅的想法或许是一大批人想法的缩影,而他本人或许是一大批人的人格缩影——卑微、谨慎,甚至是逆来顺受。

这样的公民性格无疑是不健全的。赵晓将中国历史上的人格类型归纳为三类:一是“顺民”,逆来顺受;二是“暴民”,被逼上“梁山”;三是“逸民”,独善其身。易师傅和很多中国人都属于第一种人格类型。然而,中国历史上最缺的乃是“公民”:客观理性,尊重规则,有社会责任感,不卑不亢。这样的人格类型也是当下中国迫切需要的。人格类型是传统文化的沉淀,“圣人出,天下平”,人们总是在期待圣人出现,而缺少独立自主精神,这与西方文艺复兴所追求的“人”有所不同,这也使得中国的近代化进程更为曲折。

中国人的人格特征是每一个国人的集合,倘若每个人都能以主人翁的姿态融入社会生活,大方坦然而不卑微细谨,那么易师傅带来的感动也就不会如此令人心酸,社会也将得到更长足的发展。

(指导教师 陈晓华)