镇江古代水道开发对城市发展的影响

霍 强

(镇江博物馆 考古部,江苏 镇江 212000)

镇江古代水道开发对城市发展的影响

霍 强

(镇江博物馆 考古部,江苏 镇江 212000)

镇江水系发达,长江与京杭大运河在此交汇,素有“南北通衢”之称。水道的开发、利用及改善,促进了镇江城市新格局的产生,镇江成为东南重要政治、经济区域和军事重地,之后又进一步发展成为以工商业和交通运输业著称的城市。

水道开发;城市发展格局;经济影响

镇江水系发达,长江与京杭大运河在此交汇,素有“南北通衢”之称。京杭大运河镇江段全长42.6 km。京杭大运河由北向东南,流经镇江市区、京口区谏壁镇、丹徒区新丰镇以及丹阳市区、陵口镇、吕城镇,主要支流有九曲河、香草河、简渎河、丹金溧漕河等。其中,流经镇江市区古运河全长16.69 km。

1 六朝水道与六朝京口城

秦汉时期,流经镇江市区古运河主要有丹徒水道,又称徒阳运河,南起云阳(今丹阳),北由丹徒入江。它是江南运河的前身,是先秦至六朝时期沟通南北的水上交通要道。其出入江口有两处:一是丹徒口,二是京口。丹徒口位于市郊东南7 km外,濒临长江南岸的丹徒镇附近。唐代李泰编著《括地志》载:“丹徒故城在润州丹徒县东南十八里,汉丹徒县也”[1],说明这里是秦汉以及六朝大部分时期的丹徒县城所在。丹徒口是丹徒水道最早的入江口,古称徒儿浦。据载, “徒儿浦,在丹徒。秦始皇将徒人赭衣徒过此”[2],故名。京口,是丹徒水道第二处入江口,开凿于秦代。《建康实录》:“秦始皇三十七年(公元前210年),东渡江,使赭衣三千凿朱方京岘山东南垄,因名丹徒。”[3]《南徐州记》云:“秦始皇凿处在故县西北六里,丹徒京岘山东南”[4],即今丹徒镇西北。唐《元和郡县志》:“京上郡城,城前浦口即是京口。”[5]590又《唐书音训》:“京口,在润州城东北甘露寺侧。”[6]由此可见,京口是继丹徒水道后在西北方新开辟的入江口。

丹徒水道入江口之所以要南迁到京口,主要原因有二:一是丹徒故城位于长江入海喇叭口的外侧,江口宽阔,舟行险情较大,而迁至京口,则处于海口内侧,舟行险情较小。二是入江口西迁十余里,缩短入口与邗沟的距离,改善了江南入淮的航线。六朝京口城,是东晋徐州及晋陵郡、南朝南徐州及东海郡治所在,为六朝时期重要城邑。南朝顾野王《舆地志》载:“今之城宇,多恭所制。”[7]9城区范围主要分布于铁瓮城附近及其城之东、南、西南区域。随着城市格局的逐具规模,京口水道的运输地位也日趋重要。东晋建武元年(317年),城南设立丁卯港,志载:“晋元帝子,车骑将军裒镇广陵,运粮京口,为水涸奏请立埭,丁卯制可,因此得名”[8]60。又《京口山水志》云:“丁卯港,在城南3里,即晋所立丁卯。”[9]东晋时期京口水道的通航条件已逐步得到改善。

京口水道,自京岘山向西流经市区通入长江的有两条,这应属今镇江市区范围内最早由人工开凿的穿城运河段。一条是位于北固山东侧的润浦,也即是京口。《至顺镇江志》载:“润浦,城东一里,亦曰润港,隋置润州,以此浦得名。”[7]292《太平寰宇记》:“隋开皇十五年(596年),罢延陵镇……,置润州于镇城,盖取州东润浦立名。”[10]《读史方舆纪要》:“润浦,城东一里,亦曰东浦,北通大江。隋以此名州。”[11]以上资料归纳起来,可证明隋以前就有“北通大江”的润浦。此段河向南穿过今梦溪路,在解放桥附近与江南运河相接。另一条是流经千秋桥下的运河,入江口大致在北固山西侧甘露港附近,向南大致流经现今的解放北路、折东万古一人路,折南第一楼街,穿中山东路折东南过梦溪园巷、下河头至解放桥入江南运河。《嘉定镇江志》载:“千秋桥在府治之西,晋王恭作万岁楼于城上,其下有桥,故以千秋名。”[8]21可见,此河要早于东晋。河道穿过京口城亦见史载,如:“太平六年(371年)桓温废帝弑王,祸及武沈,其子武遵与武希聚众于海滨,略掠渔人船,夜入京口城”[12]1930。既然是以船入城,证明京口城必通水道。

东晋初平定苏峻之乱时,张闿通过江南运河,从两浙地区运送大批粮食接济在京口镇守的郗鉴。“闿到晋陵(京口),使内史刘耽以一部谷,并遣吴郡度支运四部谷,以给平骑将军郗鉴。”[12]1958证明京口水道的航运畅通于吴会地区。东晋元兴二年(403年),“先是高祖(刘裕)东征卢循,何无忌随至山阴(会稽),劝于会稽举义,高祖以为玄未据极位,且会稽遥远,事际为难, 俟其篡逆事着,徐于京口图之,不忧不克。至是桓修还京,高祖托以金创疾动,不堪前从,乃与无忌同船共还,建兴复之计”[13]。刘裕与何无忌东征卢循,直达会稽,后同船由江南运河返回京口,又说明入通京口水道是运输粮货及官宦将帅来往京口与吴越的主要途径。

2 唐宋穿城运河与城区的扩展

隋灭陈后,为了吸收东吴地区的粮食和财富,同时为了强化对陈朝旧城的政治统治,在大致利用六朝以来旧运渠的基础上,拓宽和疏浚了江南大运河。大业六年(610年)十二月,“(隋炀帝)敕穿江南河,自京口至余杭,八百余里,广十余丈,使可通龙舟,并置驿宫、草顿、欲东巡会稽”[14]。隋运河明确了由京口入江的镇江河段,使后来的镇江成为扼守江南运河入江口的重要交通城市。

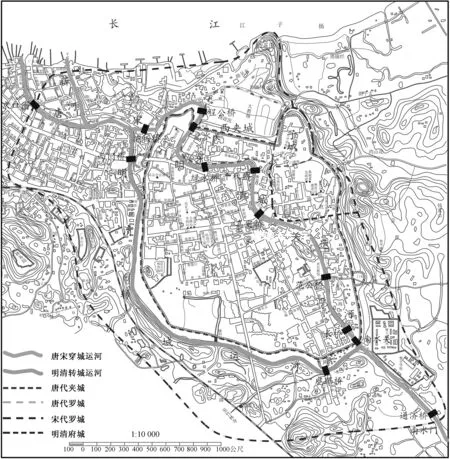

盛唐时期,与润州相对的长江北岸地理形势变化较大,岸滩迅速淤涨,岸线不断向南伸展,江中瓜洲不断扩大,并向北伸展,竟与北岸相连,原先的江北漕河口门扬子津被淤塞成陆地。“润州本与扬子桥对,瓜洲乃江中一洲耳”[15],且行政隶属于江南的润州。 隋以前扬子镇尚临江,隋炀帝开邗沟至扬子镇即入江,“至唐时,江滨始积沙二十五里”[16]。漕运船只,或水运至瓜洲再陆运转驳至扬子镇,或由瓜洲沙尾绕行30 km,且“舟多败溺”[7]50。为改变这一状况,“澣徒漕路,由京口埭治伊娄渠,以达扬子,岁无覆舟,减运钱数十万”[16],开元二十六年(738年)润州刺史齐浣,奏请获准,次年,亲自主持,在瓜洲岸边至扬子镇之间,开挖了一条长25里的伊娄河,还在瓜洲埭蓄水,造二斗门船闸。同时,为了与伊娄河相对便达,将江南运河入江口设置到城之西北,称为京口港,以此扩大利用城市西部的地域空间。京口埭设于京口港内,取代原先设置的京口闸。《至顺镇江志》载:“京口闸,在城西北京口港口,距江一里许,莫究其所始。唐撤闸置堰。”[7]50堰即埭,即在河中修筑的拦水土坝,提高上游水位,以便水运或灌溉。船舶过埭时需用人力或用牛拖拉助力过埭顶,再继续航行。所谓撤闸置堰,似在齐氏筑埭之前,已设有闸。之后为了更好地保障航运的畅通及减缓河水的走泄速度,北宋绍圣年间两浙转运判官曾孝蕴建言“扬之瓜洲、润之京口、常之奔牛,宜易堰为闸,以便漕运商贾”[7]51。元符二年(1099年)九月,由曾孝蕴亲自主持修筑的润州京口、常州奔牛复式澳闸系统工程顺利完工(如图1所示)。

京口澳闸系统主要由五闸、两澳构成,五闸自北向南依次有:京口闸、腰闸、下闸、中闸、上闸,两澳为积水澳和归水澳。原理是在地势落差明显的河段上设置两个或多个组合式闸门,另在附近高于运河水面的洼地上修建积水澳和归水澳,其积水澳负责向闸内供水,归水澳接纳闸内排水。两澳都设有小闸,通过渠道与各闸室通连,进行自流供水的势能,随时调节水位,让船只逐级上行或下行。此种集复式船闸与蓄水设施于一体的系统工程,省时省力,具有蓄水、引水、引潮、避风和运输功能。

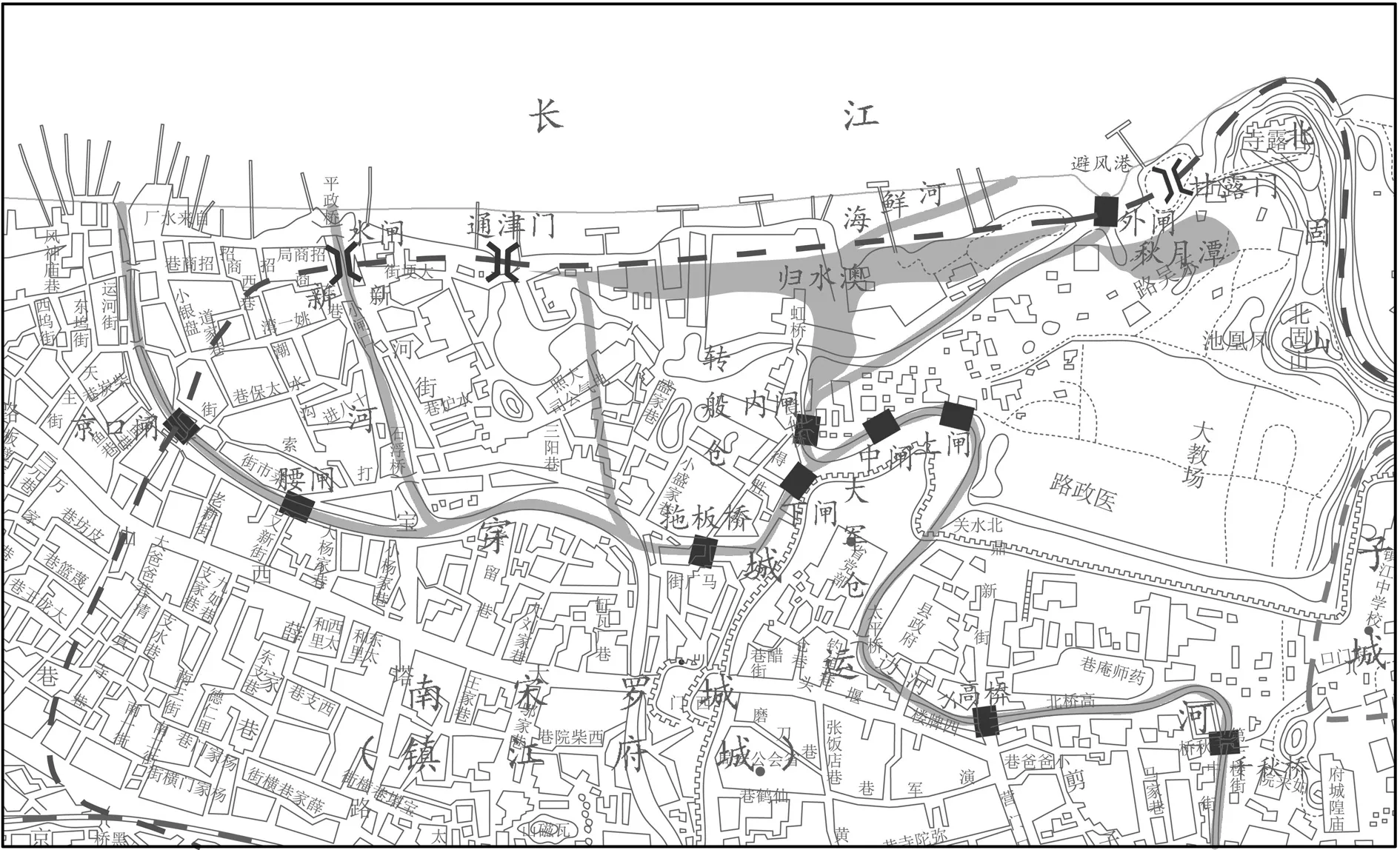

及至南宋时期,京口澳闸失修待废。嘉定六年(1213年)十一月,知府史弥坚与运副吴镗、总领钱仲彪沿漕渠一线探查了解原委,准备重新整修疏浚澳闸。嘉定八年(1215年),知府史弥坚《浚渠记》载:“海潮登应,则视时节次第启闭,以出纳浮江之舟。腰闸久废,余四闸岁久木朽石泐,择美材密石而更葺之”[7]51,淳佑十年(1250年)整修疏浚工程完工。此项工程从“江口至南水门,共长一千八百六十九丈(约合今5 920 m),总用工约三十七万六千五百九十个,……河道底宽至十余丈(约合今30 m多),深至一丈余(约合今3 m多)”[8]55。四方公私之船入运河“始经平地,川广巨舰直抵都城(杭州),盖甚便也”[17]17(如图2所示)。

图1 唐宋与明清城垣、运河镇江段比较示意图

图2 南宋入江港口示意图

京口闸澳系统的建立,解除了丘陵地貌对水道畅通的限制,使水道更加安全、快捷,并且带动了沿岸各地的经济发展。“自扬、益、淮南,至交、广、闽、中等州,公家运漕,私人商旅,舢舻相继”[5]137,加快了南北贸易物资的相互交流。自此,新的漕路代替了地势较高的旧京口(润浦),漕运兴起给城市带来新的生机和活力,镇江成为商货中转港口,步入了我国古代大城市的行列。

3 宋代江口镇与外贸港口

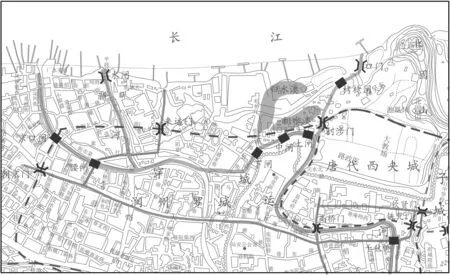

两宋期间江南经济不断发展,南粮北运渐成定制。作为运河入江口的镇江,肩负着国家动脉的重任,并利用运河和长江的交通条件,成为当时最重要的3个榷货务场之一,地位更显重要,大规模的漕运成为镇江水运的主体。史籍如此评论:“京口当南北要冲,控长江之下游,自六飞驻跸吴会,国赋所贡,军须所供,聘介往来,与夫蛮商蜀贾,荆湖闽广,江淮之舟,凑江津,入漕渠,而径至行在,所甚便利也。”[8]54漕渠(即穿城运河)是镇江的大动脉,集运江南漕粮空前繁忙,为了保证航运畅通,原有的堰坝一律改为闸牐,土岸改为石纤道,截弯取直;在京口闸东、西新辟入江河段,作为辅渠引江水济运,修治丹阳练湖,补给运河。这方面的整治工程史籍记载有13次之多。如天圣七年(1029年)在主潮河东开凿了新河(即小京口),皇佑二年(1050年)、政和六年(1116年)、嘉定八年(1215年)分别在小京口(今京口闸附近)以东开凿了海鲜河、甘露港,在大京口(今鱼巷东侧)之西开凿了蒜山潮河,形成了主次相配、功能较全面的河口体系。北宋元符二年(1099年),规模宏大的京口澳闸系统建成,水运交通的便捷,使镇江成为南北商贸中转中心(如图3所示)。

图3 北宋入江港口示意图

江口镇,位于罗城西侧,濒临长江。宋时即拥有6 000多在城户籍居民。此镇虽地处城外,但实际已是古代镇江城市的重要组成部分。南宋时,它与城内五厢一同设有巡铺,即“江口镇三铺:第一铺在西北较酒务前(今山巷广场西侧),第二铺在潮闸前(今人民街附近)、第三铺在竖土山(今云台山)”[8]85。江口镇大致范围包括大西路山巷广场西侧、迎江路以及云台山南北两侧。

宋代江口镇亦是海运口岸,海上贸易船常抵达此处。江口镇还设有专门的税务机构“江口务”。“广容船并海南番船转海至镇江府买卖至多”[18]5562,在镇江的榷货务场进行“舶品”交易。甚至一些镇江的米商还违犯禁令,“广收米 ,贩入诸番,每一海舟所容,不下一二千 ,或南或北,利获数倍”[18]5488。经济发达的直接体现是税务,宋时镇江专门在京口港设税官厅,《至顺镇江志》载:“都商、税官、文武两厅,与夫酒馆、作院官、排岸及五乡官皆无官舍,惟江口税官兼本镇烟火公事,有厅”[7]530。说明当时政府对税务部门非常重视。南宋时出现了江口镇京口港的税额高于城厢的现象,如1208—1224年,丹徒县总“税钱二十万六千二百九十八贯,其中,都商税务七万四千九百四十九贯,江口一十三万一千三百四十九贯”[7]254。南宋《咸淳志》载:“(丹徒县)都商税务每岁约计三十三万六千贯。”[7]254都税系以5年内一般月份所收最高钱数,逐月比较,多寡不定。如景定四年(1263年),“总计解府二十万四千三百三十八贯六百六十文,分录诸司在内,今退减后,无此数矣。江口务旧例月以四万贯为额比较,除本府分隶诸司外,余尽解府。若月内海舟到岸,所收之钱亦多”[7]254。由此可见,江口务的税收不但大于城厢税收,而且常有外贸海船停靠,外贸活动频繁,收入更高。可以说,镇江宋时的海外贸易空前繁荣。

自元代以降,其城市规模较之唐宋时期大大缩小,只有唐宋罗城的1/2,周长约7 km。穿城运河在府城的南北两垣设立南北水关。明清运河虽然仍沿用唐宋穿城运河旧道,但其功能已发生变化,主要为府城内居民贸易往来所用,即“贯城之内外,民间薪米所需,悉藉此以资转运”[19]9,且改称“关河”。

直至清末民初,运河节节淤塞,入江水道淤积成陆地,被填筑成了道路。随着铁路、公路的发展,南北交通格局发生了重大变化,传统的水路运输跌落低谷,京口水道也逐渐走向衰落。

[1] 李泰.括地志[M].刻本.北京: 崇文书局,1881(清光绪七年):9.

[2] 叶庭珪.海录碎事[M]//永瑢,纪昀.文渊阁四库全书.上海:上海人民出版社,1999: 20.

[3] 许嵩.建康实录:卷一[M].北京:中华书局,1986:11.

[4] 山谦之.南徐州记[M]//杨棨.京口山水志:卷五.刻本.镇江: 善化书店,1844(清道光二十四年):2.

[5] 李吉甫.元和郡县图志:卷二十五[M]//李吉甫.中国古代地理总志丛刊.中华书局,1983.

[6] 窦苹.唐书音训[M]//杨棨.京口山水志.刻本.镇江: 善化书局出版.1844(清道光二十四年):2.

[7] 俞希鲁.至顺镇江志[M].南京:江苏古籍出版社,1990.

[8] 卢宪.嘉定镇江志[M].镇江:江苏大学出版社,2014.

[9] 杨棨.京口山水志[M].刻本.镇江: 善化书局,1844(清道光二十四年):6.

[10] 乐史.太平寰宇记[M].北京:中华书局,2005:1757.

[11] 顾祖禹.读史方舆纪要[M].北京:中华书局,2005:1256.

[12] 房玄龄,褚遂良,许敬宗,等.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[13] 沈约.宋书[M].北京:中华书局,1974:10.

[14] 司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956:5652.

[15] 王象之.舆地纪胜[M].清道光岑氏刊本.北京: 中华书局,1992:11.

[16] 欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975:4470.

[17] 蔑里乞·脱脱,阿尔拉·阿鲁图.宋史[M].北京:中华书局,2012.

[18] 徐松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,1957.

[19] 何绍章,冯寿镜,吕耀斗.光绪丹徒县志[M].南京: 江苏古籍出版社,1991: 9.

〔责任编辑: 刘 蓓〕

Influence of the development of ancient waterway in Zhenjiang on urban development

HUO Qiang

(Archaeology Department, Zhenjiang Museum, Zhenjiang 212000, China)

River systems are well developed in Zhenjiang, where the Yangtze River and the Grand Canal are interconnected. It’s known as the “North-south Waterway”. The development, utilization and improvement of the waterway promote the new pattern of Zhenjiang City, making it an important economic region and southeast political and military town in the southeast, and later throush further development, it has becme a city famous for trade and transportation industry.

waterway development; urban development pattern; economic impact

2016-10-25

霍 强(1969—),男,江苏常州人,副研究员,主要从事城市考古研究。

F550.8

A

1008-8148(2017)02-0001-05