审“问”

[摘 要] “审”即审问,“问”即应用题中的“问题”。学生通过对应用题中的问题句进行审问,发现隐含的信息,即“通过问题知道什么”,并对问题解决的方向和可能性进行预估和判断,即“对问题进行追问”,从而认识到问题里包含着丰富的信息,审问问题可以促进问题的解决。审“问”打开了应用题教学的一扇新窗。

[关键词]应用题教学;问题;问题句;分析问题;解决问题

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2017)17-0001-04

缘 起

2016年9月25日,云南举办了“中国梦·全国小学数学名师‘解决问题专场教学观摩活动”,邀请我上一节“有新意、突出核心素养培养的应用题课”,并作专题讲座。巧的是,我以“全景式数学教育”理念为指导,在上学年进行了一轮关于“如何解答应用题”的系列课程实验,取得了非常好的教学效果。此次执教,我展示的是其中的一节——审“问”。该课的教学目标主要有两点:一是打破学生面对问题时的思维定式和狭窄视野,让学生认识到问题里其实包含着丰富的信息,对问题深入分析可以促进问题的解决,培养学生重视问题,并主动、全面、深入分析问题的意识和能力;二是打破学生用问题推定算法的习惯,让学生意识到算法同时决定于问题和条件,并学会对解决问题的直接条件进行多向度追问和探寻,进一步提高学生解决问题的能力。

暖 场

【目的:拉近师生关系,激发学生的学习兴趣,引发学生对“问”的关注,为新课铺垫文化基调和情感氛围。】

师:刚才主持人向你们介绍了我。我是谁?

生(齐):张宏伟。

师:来自哪里?

生(齐):北京。

师:和你们一起上一节什么课?

生(齐):数学课。

师:张老师先带你们玩一次穿越,知道什么是穿越吗?

生(齐):知道,就是回到古代。

师:还回来吗?

生(齐笑):回来。

师:如果回不来,你爸爸妈妈是不会放过我的。

师:我们先穿越到3400年前,那个时代中国已经出现了甲骨文,甲骨文中有这样一个字“■”。猜猜这是现在的哪个字?

(学生依次猜“门、问、间、周”等。教师用PPT出示答案:问。)

师:你能用它组一个词吗?

(学生依次组出“问题、提问、疑问、问答、学问、反问、追问”这7个词)

师出示两张图片:

生(豁然开朗):审问。

师:你们想到的第1个词是问题。2400年前,古希腊著名的哲学家、思想家苏格拉底有一句名言“问题是接生婆,它能帮助新思想的诞生”。问题重要吗?

生(齐):重要!

师:你们想到的第2个词是“提问”。我们穿越到70年前,有位德国人说过这样一句话:提出一个问题比解决一个问题更重要。知道是谁说的吗?

(学生摇头)

师:我给你们一个提示,这个人被称为史上最厉害的物理学家、思想家和哲学家,还做过一个破得不能再破的小板凳。

生(笑):爱因斯坦!

师:就是爱因斯坦。我们回到现在。有个中国人说了这样一句话“做学问,要善于提问,更要善于审‘问”。知道这是谁说的吗?

师(在学生猜了几个后,再出示):张宏伟。

(学生笑)

师:张宏伟是谁?

生(指着我):您!

师:谁知道这里的“审‘问”是什么意思?(板书:审“问”)

生(齐):就是警察审问犯人。

师:这里的“审”,就是审问,这里的“问”指的是问题,审“问”的意思是——

生(齐):审问问题!

师:对!审问问题简称“审‘问”。为什么要对问题进行审问,怎么审问?这就是今天要研究的内容。

课 堂

一、 为什么要审问

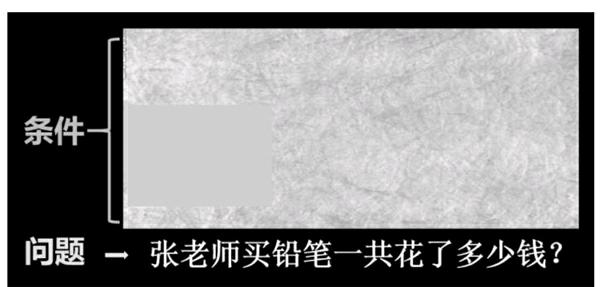

出示PPT:

师:这是一道应用题。我把条件盖住了,只留下了什么?

生(齐):问题。

师:应用题中的问题有什么用?

生(齐):让我们知道求什么。

师:问题可不只是告诉我们要求什么。如果你们能像警察一样对它用心审问,就会发现很多有价值的信息。

二、 怎么审问

1.知道

师:下面我们开始审问。仅仅通过这个问题,就可以知道什么?(板书:知道)

生1:知道是您去买笔,不是别人。

师(赞许):你在问题里看到了人!(板书:人——张老师)

生2:我还知道了“物”,买的是铅笔,不是别的。

生3:钱也是物,买笔必须要带着钱。

师:没钱不行,不带钱谁卖给你啊?

生4:我还知道了“事”——讲的是买铅笔这件事。

生5:我还知道张老师买的肯定不是一支笔。

师:猜猜生5从哪里看出来我买的一定不是一支笔?

生6:“一共”這个词。如果您只买了一支笔,就不用问一共花了多少钱了。

师(赞赏):真好!还能从问题中知道什么?

生7:我想这道题应该用乘法做!因为……

(教师让生7先别说,要求别的同学思考生7为什么会得到这个结论)

生8:是求“一共”花了多少钱,一共当然要用乘法。

(教师做出侧耳倾听的样子,期待其他学生有不同的看法)

生9:也可能是加法,加起来也是求“一共”。

师:其他同学怎么看?

生(齐):同意。

师(表扬):由问题就可以初步推断解决这个问题的一般算法和解法,非常棒!除此之外还能知道什么?

(此时已没有学生举手发言,但是每个学生已经改变了看法,意识到通过问题可以找到很多信息)

师:通过这个问题,至少可以知道五个方面,分别是——

(学生回顾和描述,略)

2.追问

师:要解决这个问题,首先你要追问什么?(板书:追问)

生:(1)一支铅笔多少钱?

(2)一共买了多少支?

(3)张老师您一共带了多少钱?

(4)您还剩下多少钱?

(5)张老师您买的是同一种笔吗?

(6)张老师买笔,商场给打折吗?

【评析:在现实世界中,是根本不可能拿着“现有的充分的条件”去解决问题的,只能依靠对问题本身进行分析、追问,探寻解决问题的工具和条件。因此,对问题进行追问,是人应该具备的一种重要的核心素养。】

师(指着板书继续追问):为什么要追问是不是买了同一种笔呢?

生1:因为同样的笔才能用乘法,不同的笔就要用加法。

师:你能举个例子吗?

生1:如果买了铅笔和钢笔两种笔,买铅笔花了10元钱,买钢笔花了6元钱,10+6=16,张老师一共花了16元钱。

师:你们认为他举的例子怎么样?

(学生鼓掌)

师:为什么要追问是不是打折?

生2:打折后每支笔就便宜,花的钱就会比原来少。

师:想得真周到!

师:为什么要追问我一共带了多少钱?还剩下多少钱?

生3:如果知道您带了多少钱,又知道您还剩下多少钱,就能算出您一共花了多少钱。

师:如果我带了30元,剩下10元。

生4:那您一共花了20元。

生5:30-10=20(元)。

生5(豁然开朗):“张老师一共花多少钱?”这个问题还能用减法解决!

师:求张老师一共花了多少钱,可以用乘法解决,也可以用加法解决,还可以用减法解决。

生6:还可以用除法!

生7(反驳):不可能!求“一共”怎么能用除法呢?

师(激励生6):或许真的能呢?你能不能试着举个例子?

生6(想了半天也说不出来):我猜的,猜错了,不能用除法。

师:有没有其他同学认为可以用除法,只是一时还想不到例子的?

(没有一个学生举手,我举起了自己的手)

师(出示PPT):张老师、王老师和李老师买的都是同一种铅笔,而且买的同样多。3位老师买铅笔一共花了120元,张老师买铅笔一共花了多少钱?

(学生开心地笑了)

师:有话要说吗?

生8:我原来认为求“一共”不是用乘法,就是用加法,现在我知道可以用减法,还可以用除法。

师:是的,我们不仅要对问题进行追问,还要对“追问”进行追问,甚至对我们已经知道的东西进行追问。比如对我们想到的“求‘一共用乘法或加法”就要进行追问“真的就是这样吗?用减法可以吗?用除法可以吗?”。通过追问,我们会对问题分析得更深入、更全面,发现更多的信息,更好地帮助我们理解和解决问题。

3.从问题追问条件——解决问题的两个直接条件

师:求张老师一共花了多少钱,是用乘法、加法,还是用减法或除法,又是根据谁来判定呢?

生(齐):条件。

师:审问,不仅要看知道了什么,也不仅要对问题再进行追问,还要思考和追问“解决这个问题,到底需要什么条件”。

【评析:通过追问打破学生用问题简单推定算法的思维定式,让学生意识到算法同时决定于问题和条件。】

师:例如同学们刚才想的这道题——知道“老师带了30元,剩下10元”这两个条件,只需要一步就能求出一共花了多少钱,我们就把这样的两个条件称为解决问题的两个直接条件(板书:解决问题的两个直接条件)

师:请你判断,在这道题中(张老师、王老师和李老师买的都是同一种铅笔,而且买的数量同樣多。3位老师买铅笔一共花了120元,张老师买铅笔一共花了多少钱?)的两个已知条件是不是解决问题的直接条件?为什么?

生1:是,知道这两个条件,只要一步就能算出一共花了多少钱。

师:解决这个问题的直接条件还能有哪两个?

生2:一支笔的价钱和您一共买了多少支。

师:如果每支笔2元,买了5支,怎么求?

生3:2×5=10(元)。(板书:2元/支×5支=10元)

师:直接条件还能有哪两个?

(无人回应)

师:其实见到问题“张老师买铅笔一共花了多少钱?”,大多数人想到的就是“一支笔的价钱”和“买了多少支”这两个条件,其实铅笔不一定只按支来买啊!

生4(恍然大悟):还可以按盒买!

师:其他同学理解生4的意思吗?

生5:知道每盒多少钱,买了几盒,就能求出一共多少钱。

师:假设一盒10元,我买了10盒。

生6:10元×10盒=100元。

生7:还可以成箱成箱地买,知道一箱多少钱,买了多少箱,也能求出一共花了多少钱。

师:假设一箱20元,我买了3箱。

生8:20元×3箱=60元。

师:如果我是铅笔经销商,我还可能一车一车地买。如果一车铅笔3万元,买了6车呢?

生9:3万元×6车=18万元。

师:你现在的想法和原来相比,有什么不一样了?

生10:原来要求买笔一共花了多少钱,就要知道一支笔的价钱和买多少支,现在我知道了还可以是一盒笔多少钱、买多少盒,一箱笔多少钱、买多少箱,一车笔多少钱、买多少车,都是两个直接条件。

师:一支笔的价钱、一盒笔的价钱、一车笔的价钱等都是一份东西的价钱,叫單价。买了几支、几盒、几箱、几车……叫什么?

生(齐):数量。

师:最后求出的一共花的钱,我们叫总价。这几个题有一个共同的计算方法,就是用——

生(齐):单价×数量=总价。

师:单价和数量就是求总价的两个直接条件,当然,有直接条件,就一定有不直接的条件,这个我们以后会继续研究。

【评析:通过这个环节的学习,让学生感悟到“应该从不同的角度多样化地追问和探寻解决问题的两个直接条件”。】

三、课堂学习总结

师:今天我们学习了如何对一个问题进行审问。上了这节课,你的看法发生了什么变化?

生1:我原来认为求“一共”不是用乘法就是用加法,现在知道了还能用减法和除法。

生2:我原来不理会问题是什么,现在知道了对问题也要思考,也要追问。

生3:我现在知道了审问,先问知道了什么,再对问题进行追问。

生4:我原来不知道通过问题还能挖掘出这么多的信息。

师(出示PPT):

问题里隐藏着很多帮助我们解决问题的秘密,

问题也可以帮我们解决问题。

师:你们知道这是谁说的吗?

生(齐):张宏伟。

师:聪明!审问首先审问什么?

生5:看问题能知道什么。

师:然后呢?

生6:再对问题进行追问。

生7:对已经知道的也要进行追问。

生8:还要追问解决问题需要哪两个直接条件。

四、练习和应用

师(出示问题:小刚平均每分钟能叠几颗幸运星?):看到这个问题,你能知道什么?

生:(1)人是小刚;(2)物是幸运星;(3)事情是叠幸运星;(4)和时间有关系,小刚叠了不止一分钟,是好几分钟;(5)小刚叠的幸运星不止一颗。

生1:小刚叠一颗幸运星用的时间也就几秒钟。

师:谁能理解生1的意思?

生2:我理解!他的意思是小刚叠一颗幸运星肯定不到一分钟,因为题目问小刚平均每分钟能叠几颗,就是说他一分钟能叠好几颗,所以他叠一颗一定不到一分钟。

师:还能知道什么?

生3:这道题应该用除法做。

生4:也可能用减法、加法或者乘法。

师:请举个例子。

(学生表示找不到这样的例子)

生5:我感觉应该可以用加法、减法和乘法,但是想不到例子。

师:好,你们的思想认识已经改变了,这本身就是成长。我这里有例子。(出示题目:小刚和小红两个人合作,平均每分钟能叠12颗幸运星,小红平均每分钟能叠7颗。小刚平均每分钟能叠几颗幸运星?(这是以后研究工程问题中常用的基本模型))

生(齐):这题用减法!

师:每6个幸运星穿成一串,小刚平均每分钟能叠这样的2串。小刚平均每分钟能叠几颗幸运星?

生(齐):这题用乘法,求平均真的能用乘法!

师:你们课后可以想一想什么情况下可以用加法。

【评析:通过练习进一步打破学生的思维定式,丰富学生的思考维度。】

课 外

师:不仅仅要对数学问题进行审问,生活中遇到任何的问题也可以这样审问。你的生活中碰到什么还没有解决好的问题,请把它写出来,用这样的方法试着进行审问,看看能不能帮你找到解决问题的方向或办法。

【评析:把审问从课内延伸到课外,把审问从数学跨越到生活和其他领域。】

(责编 金 铃)