托马斯·鲁夫的三种现实

卢杉

“真实”与“幻象”

“今天,一切事物的存在,都是为了在一张照片中终结。”

—苏珊·桑塔格

“真实”与“幻象”这一对母题,从古希腊时期就已经开始讨论了。在《理想国》中,柏拉图描述了一个洞穴式的牢笼:囚徒从小就在洞穴中,全身被捆绑着,只能朝前面对洞穴后壁,看着洞口火光投射在墙壁上的影子,便把影像当作真实的事物。而当他们被解除桎梏,看见洞外的世界后,却失望不已。甚至认为洞外的事物都是幻象,而墙壁上的影像才是真实的。如今,“人类无可救赎地留在柏拉图的洞穴里,老习惯未改,依然在并非真实本身而仅是真实的影像中陶醉。”

影像在如今的时代已经将触须延伸到了我们生活的方方面面,也不断模糊着我们对于“真实”的理解。一切事物的存在,都是为了在影像世界中终结。我们拍摄、编辑、分享甚至直播,这些摄制而成的影像已经可以构成我们平行于现实的图像世界;我们在VR中畅游,在三维软件中搭建一切想象,从而构建一个更加独立于现实的虚拟世界。所以,这个世界所展现在我们面前的已经不仅仅是“真实”世界的第一现实,还有由摄制影像所构成的第二现实,甚至还有由数字模拟影像所构成的虚拟现实。那么,在如此复杂的混合现实世界中,什么才是真正的“真实”?我们应该如何去认知和对待呢?

德国摄影艺术家托马斯·鲁夫(Thomas Ruff,1958-),一直强调自己对于探究“真实”这一话题的关注,同时也凭借着自己对于飞速发展的影像世界敏锐的洞察力,一次次地用作品回应着这个瞬息万变的时代。或许我们可以从他的庞杂的创作中,找到一丝线索,来为我们理解这个混杂的世界提供参考。

打破幻象

“我们试图检查镜子本身,最后看到的却是镜子中的事物;我们试图把握事物,最终抓住的却是镜子本身。”

—弗里德里希·威廉·尼采

托马斯·鲁夫生于20世纪50年代末冷战时期铁幕之下的西德,巴登-符腾堡州的一个小镇。在被两种意识形态割裂的国度中,伴随着战后文化思想的重建,以约瑟夫·博伊斯(Jopseph Beuys,1921-1986)为旗帜的激浪派艺术运动成为德国文化艺术重新走向世界焦点的一个里程碑。同时,博伊斯所任教的杜塞尔多夫艺术学院,也成为了德国最重要的艺术殿堂之一。年少时酷爱拍摄华而不实照片的鲁夫,则在进入杜塞尔多夫艺术学院摄影系后,彻底颠覆了自己对摄影的认知。当时,摄影系的负责人正是杜塞尔多夫摄影学派的奠基人贝歇夫妇(Bernd Becher and Hilla Becher,1931-2007、1934-2015)。鲁夫的同窗则包括后来同样赫赫有名的安德烈·古斯基(Andreas Gursky,1955-)、托马斯·斯特鲁斯(Thomas Struth)、康迪达·霍弗(Candida H·fer,1944-)等人。

然而,在以档案性的类型学摄影为代表的杜塞尔多夫学派中,相较于他的同学们,鲁夫更像是一个异类、一个离经叛道者。建立在对摄影“真实”性笃信的基础上,德国摄影史的标志性线索—新客观主义和类型学摄影等,都试图构建一个由摄影作为范本的逼近真实的档案库。而鲁夫却依靠自己的不断创作,一步步质疑“摄影的真实性”这一前提,扯断摄影与现实之间纠缠多年的脐带。

鲁夫于1979年开始创作《室内》(Interiors)系列,又在1987年开始创作的《房屋》(Houses)系列。在这些作品中,他的建筑摄影在摄影语言上延承了贝歇夫妇拍摄特点:冷静、客观、无表情。而这种方式所暗示的图像与现实之间的隔阂,似乎已经被鲁夫观察到了。他对于室内空间和建筑的拍摄以平面感极强的方式实现。文艺复兴以来,绘画中以透视法、视觉湮灭点为基础的模仿现实的戏法,在这些建筑摄影中被刻意地回避了。建筑在鲁夫的照片中,更像是一个扁平的外壳。作品流露出一种拒绝,一种对于立体的幻象,一种对于观众进入画面的拒绝。

1986年,在反思了肖像摄影史和奥古斯特·桑德(August Sander,1874-1964)的肖像摄影作品后,鲁夫开始拍摄一组尺幅巨大的《肖像》(Portraits)系列作品。每个画面中,除了一张证件照一样的、没有任何表情的脸,别无他物。我们几乎无法从中获得任何信息,被拍摄者的国籍、社会身份、性格、爱好等都无从考证,摄影的符号学和现象学分析在鲁夫的作品面前失语。

鲁夫的这组《肖像》常常被拿来同桑德的作品作比较。二战以前,桑德在德国街头为不同阶层的德国人拍摄肖像,记录了德国社会的众生相。他用类型学的方式将不同社会身份的人进行分类、归档,意图为20世纪的德国留下了永久的肖像档案。在桑德的作品中,工人、厨师、乡绅、艺术家等不同职业的人携带着与其相对应的符号,井然有序地呈现开来,大量的作品汇聚成一部人类肖像的百科全书:《我们时代的面孔》(Face of Our Time)。桑德将肖像摄影的类型学发展到了一个极致,他对收集归档的热情就像阿杰(Eugène Atget,1857-1927)面對巴黎的街道一样。然而,这也走到了肖像摄影的一个瓶颈:穿工装的就一定是工人,拿锅铲的就一定是厨师吗?当我们面对桑德照片中的符号时,是否注意到了符号的不对等关系?如果说桑德表现的是符号的能指集合,那么,当符号的对应性从内部崩溃后,我们就有理由质疑这部百科全书的参考价值。

鲁夫不想证明穿着工人的衣服就是工人。没有谁比别人更重要,每个人都是独一无二。肖像摄影应该消除掉任何面部以外的识别代码,排除掉符号的暗示,回到面部本身去表现。当他将证件照一般的肖像放大到两米,巨大的人脸呈现出无与伦比的细节。摄影眼睛“超人”性的体现的同时,也产生了更大的疏离感。没有“身份”符号、没有表情的肖像,让我们在获取精确到每一个毛孔的细节的同时,却无法作出性别和长相以外的任何判断。在鲁夫的中性、无表情的影像构建中,摄影的局限被暴露无遗。是的,正如鲁夫所说:“摄影不能够反映人类皮肤以外的任何东西。”

第二现实

“在现代生产条件无所不在的社会,生活本身展现为景观的庞大堆聚。直接存在的一切全都转化为一个表象。”

—居伊·德波

鲁夫在完成表现建筑和肖像的系列后,时值1980年代末,图像已经在各个领域产生了深远的影响,也打开了人类认识世界的“超级眼睛”。科学摄影、医学摄影、天文摄影、犯罪摄影、报道摄影等领域都在不断拓展着人类的视野和认知。鲁夫认为,我们对摄影的探讨不应该仅仅局限在艺术的狭隘框架下,相较于其他领域的摄影,艺术摄影根本不值一提。也正是各个领域的摄影成果,逐渐地形成了一个的由图像所构成的第二现实。

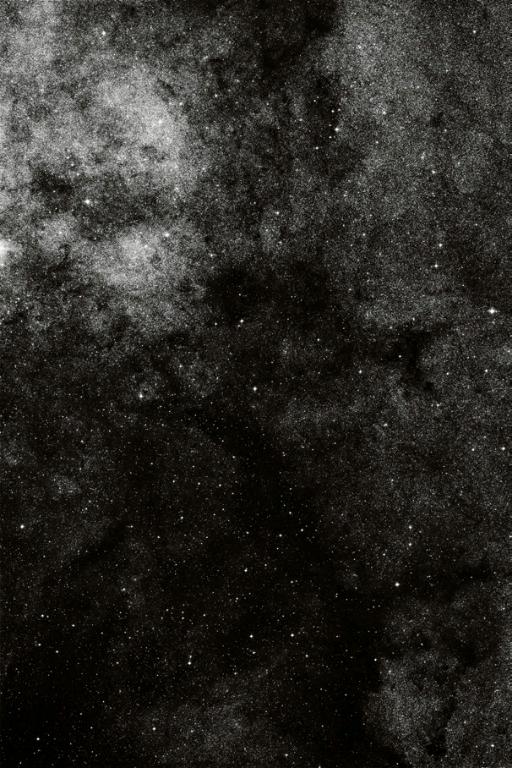

作为一个天文爱好者,鲁夫一直都保有对宇宙的热忱。然而,由于工具器材上的局限,他一直苦于无法独立完成对于星空的专业拍摄。于是,鲁夫从位于慕尼黑的欧洲南方天文台(European Southern Observatory)处购买了1212张天文照片底片作为《星空》(Stars)系列的创作素材。这也是鲁夫在摄影创作中第一次尝试放下相机,使用现成图像(利用现成图像进行再创作在后来的作品中成为了他非常重要的创作手法)。后来,他在《卡西尼号》(Cassini)系列和《火星》(MA.R.S)系列中延续了这样的创作思路,用美国航天局(National Aeronautics and Space Administration)宇宙探测器拍摄的照片来创作。鲁夫的这些实践确认了,拍摄并非摄影创作的必然,摄影图像可以脱离原有语境,成为一种可挪用的“现成品”,摄影师和艺术家可以对其进行任意的编辑和修改,而不需要过多考虑它与现实之间的关系。在艺术领域,这种现成品的挪用方式从杜尚开始就已经屡见不鲜,而在摄影范畴内,鲁夫这种看起来似真非真、边界模糊暧昧的作品反倒能提示观看者去思考摄影的本质究竟是什么。

同样类似的方式也体现在鲁夫1990年创作的《报纸照片》(Newspaper Photos)和最新创作的《新闻报道++》(Press++)中。鲁夫将自己的关注点投放在了报道摄影领域中的新闻照片上,这种被作为档案和实证的摄影,随同着新闻文本,在传递视觉信息的同时,也成为了媒体和相关机构执行权力的工具。鲁夫通过这两组作品,分别呈现了摄影在新闻领域所受到的两种“不公”对待。

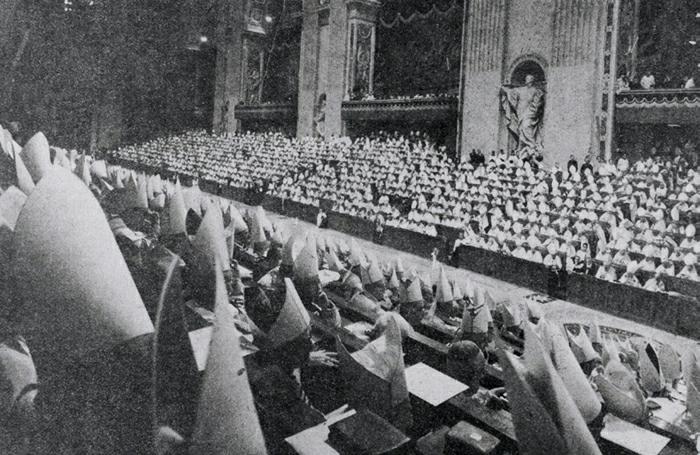

在新闻报道中,驯化摄影的最佳方式便是文字。图像所能传递的信息一直是有很强的局限性的,它无法清晰地告诉观众时间、地点、人物和事件等信息,而文字却能通过描述,将图像朝着任意一种意义表达上推进,甚至通过煽动让读者疯狂。于是,摄影成为了文字的附属品,成为了“眼见为实”的虚伪隐喻。摄影在与文字的缠斗中常常处于下风。被奴役的图像成为了现实的伪证,这是印刷时代最大的谎言。《报纸照片》系列便是着眼于此。鲁夫从报纸和期刊上剪下了2500多张照片,内容上,他没有进行特别的筛选和归纳,整个系列所选的素材更像是对于整个报道摄影领域的全面考察,涵盖了政治、金融、文化、科技等各个方面。之后再从中选择一些主题,用翻拍的方式将图片放大到原尺寸的两倍。同时将照片相关的所有信息全部抹去,这种方式类似于《肖像》中鲁夫所使用的手法。观众所看到的只有装裱精美、尺寸变大,如同美术作品一般的照片,而由于放大所突显的印刷痕迹又在提醒观众这些图像的来源。鲁夫希望通过这样的抽离来让我们正视报道摄影背后所意味的到底是什么,同时也暗示了摄影与现实之间的隔阂:它可能是被操作的、被虚假描述的、被过分夸张的,甚至是被篡改的。

照片被修改也是报道摄影中的心照不宣的秘密:为了某种政治需求或利益关系,在照片中抹去或者修改某些内容,并配合以文字内容。在《新闻报道++》中,鲁夫直接将新闻档案中的报道照片提取出来,这些照片的正面和背面都有编辑们的评论、记号、裁剪框以及印章。在新闻摄影领域习以为常的照片审核、修改过程,在鲁夫看来是非常粗鲁的。于是,他将照片的正反面叠加拼贴在一起,直觀地呈现出摄影图片本身在新闻报道领域中的面貌。这些被修改的图像,随着新闻成为了图像现实中第二历史的缔造者之一。如同麦克卢汉所言:“新媒体不是把我们同旧的‘真实的世界联系起来的方式,他们就是现实的世界,他们会在任何意义上重塑旧世界的意愿。”

1994年,鲁夫又将自己的注意力移到了犯罪摄影的领域。他使用20世纪70年代德国警察用来指认罪犯的照片合成器,以表现不同类型的五官、脸型、发型的照片为基础,组合出一个个脱离现实参考的肖像。这组命名为《其他肖像》(Other Portraits)的作品,似乎是对1986年《肖像》系列的一个回应。对这一时期的鲁夫来说,摄影已经可以不用依附于现实,而是在自为的世界中进行图像的创造。摄影所暗示的“真实”在这组肖像面前变得更加不堪一击。通过这种模糊重影难以辨认的肖像,在脱离刑侦的语境下,我们完全无法找到这些肖像对应的现实摹本。它们就像是从图像世界中游弋而来的鬼魅幽灵,提醒我们:摄影如同巫术一般,将我们迷惑,让我们信以为真。

与此同时,随着互联网技术以及数字影像技术的发展,图像所构成的第二现实得到了质的飞跃,更加肆无忌惮地在网络中野蛮生长。形成了一场图像的民主革命,各种内容的图像可以自由地上传、展示,而不是像在纸媒时代被摄影师和媒体所把控。

网络这个可以完美展示自我的平台,也更袒露出了人们内心深处的欲望。网络信息传播的匿名性和便捷性放大了人的窥淫癖,色情图像的超级景观在其中滋长壮大,而这也正是鲁夫所感兴趣的内容。1999年,鲁夫基于自己从色情网站上下载的裸体照片,通过模糊、虚化的处理,将这些充满性趣味的影像转化为了一组像莫奈(Claude Monet,1840-1926)的印象派绘画一般的作品《裸体》(Nudes)系列。虽然艺术史上一直有描绘裸体的传统,但绘画中通过身体所表达出的对人体崇高的赞美与色情照片中所充盈的性欲完全不同。鲁夫在作品中通过这种遮蔽,表现出的是一种更加传统和压抑的性意识,一方面“迎合”了艺术的传统框架,同时也流露出一种有待解放的原始沖动,一种妥协之下蠢蠢欲动的力量。网络打破了大众单一的图像消费模式,让大众自由地获取和释放自己的欲望,激发了压抑在社会伦理下的人性。互联网所向我们展示的不仅仅是性欲,我们生活的一切都可以成为展示的对象。我们就像打开了一个潘多拉魔盒,所释放出来的是自己完全无法控制的魔鬼,网络暴力、人肉搜索、色情网站、道德绑架、朋友圈、直播等等,我们无时无刻都迫切地想把自己的诉求、欲望和非理性倾泻在网络之中。《裸体》系列像是一则警世预言,提示我们图像在网络之中所展现的姿态是如何受到人性的驱使。它不再与包裹着道德外衣的现实发生关联,而是更加直指人心的“真实”世界,同时,寄生在网络图像所构建的第二现实之中。

图像在电脑中存储和在网络中传播的主要格式JPEG是由联合图像专家小组(Joint Photographic Experts Group)所制定的第一个国际图像压缩标准。这种流行的压缩制式图像也被纳入到了鲁夫的考察范围。由于网络技术和存储技术的限制,这种以减小信息量为目的的图像手段,对鲁夫这种以制作精细和庞大信息量的照片为目的的正统摄影教育出身的专业摄影师而言,意味着某种程度上对图像传统认知的“颠覆”。这种认知上的反差,催生出了鲁夫在2004年开始创作的《JPEG》系列。他将自己从网络上下载的数字照片,用JPEG的制式进行压缩处理,以纵横各8像素为一个记录压缩过程,反过来又将这些压缩的图像进行强制放大,形成了巨大而又模糊的图像。这些图像由大块的像素组成,只有从远处才能大致看清图像,其中包括了灾难、自然景观、时事等这个世界正在发生的内容。观看屏幕细腻的分辨率最大程度上遮蔽了jpeg这种压缩图像的损失信息的这一特质,而鲁夫所做的就是撤下这块遮羞布,抽离出迷惑我们的具象表皮,把巨大的像素点本身直接展示在观众面前,强迫观众去思考数字图像背后的意义。或许,像素就只是其本身,是算法在屏幕上所呈现的一个个聚合的光斑,它并不能承载任何我们所期望的信息。这种思考更像是延续了《肖像》系列中对于摄影本质的探寻,而新时代的摄影,不过是媒介从化学转换到了数字。鲁夫在胶片时代利用胶片细腻的特性制作精细而又空洞的巨幅照片来证明摄影与“真实”之间的间隙;在数字时代则利用压缩图像的特性制作粗糙而又抽象的巨幅照片来证明数字图像与“真实”之间的巨大隔阂。

在图像构成的“超真实”世界里,无论是被权力操纵的媒体图像,还是网络中刺激人性的私密照片;无论是胶片存留的模拟图像,还是像素构成的数字影像,都仅仅是与“真实”世界所割裂开的第二现实,我们根本无法从中探究到底什么才是“真实”的。于是,鲍德里亚才有足够的底气质疑,海湾战争是否真的发生过。而我们也变得更加麻木,就像鲁夫所感叹的:“我们消费信息,我们无意识地去接收,然后忘记。”

虚拟现实

“影像不再能让人想象现实,因为它就是现实。影像也不在能让人幻想实在的东西,因为它就是其虚拟的实在。”

—让·鲍德里亚

电脑数字模拟技术的发展,为图像的生产打开了新的大门,“超真实”的构筑也不再只依托于对现实的截取和模仿。借助数字模拟技术,图像完全可以在电脑内部构成,形成一个基于算法的虚拟现实。

2001年,鲁夫开始进行自己第一组没有现实素材来源的作品《底纹》(Substratum)系列。他使用日本漫画制作软件Comicstudio建立多个图层来填充画面,通过图层之间的相互复制重叠,最后形成一张无法辨认任何具象信息的抽象虚拟图像。这些扭曲盘旋的色彩迷雾,让观众叹服于其细腻犹如光蔓般的视觉奇观。而这正是鲁夫使用电子调色板所制造出来的“幻象”,当“真实”的边界已经被影像所混淆,便反过来直接进入“幻象”内部,将数字信息视觉化地呈现在我们面前。这组作品制作工具涉及的漫画在其巨大产业链背后,也形成了自己的一套对于世界的视觉描绘,它像是生存于现实与虚拟夹缝之间的一头怪兽,影响着这个世界。日本的“宅”文化寄生于二次元世界与现实世界模糊的边界之中,爱好者们甚至渴望用cosplay的方式“变成”漫画。漫画所构成的虚拟现实已经占据了爱好者的大部分人生,其中所制造出来的虚拟偶像也成为了万人追捧的对象。人类对于虚拟的崇拜已经达到了狂热的地步,“真实”与“幻象”之间已经不再是对于虚拟现实的混淆,而是对虚拟的崇拜。虚拟歌手初音未来(初音ミク/Hatsune Miku)已经举办了数场以3D全息影像技术呈现的万人演唱会,对于二次元爱好者而言,这些虚拟偶像就是“真实”的。

而鲁夫使用虚拟世界中的日本漫画制作工具,将模仿现实的虚拟图像的内容抽离出来,只留下斑斓的色彩,这种方式让我们想起绘画史上马列维奇(Kazimir Severinovich Malevich,1878-1935)倡导的抽象绘画革命,他让绘画脱离对现实的模仿,回归到点线面的抽象构成。同样,虚拟现实中,摄影借助鲁夫的作品,再一次脱离对现实的截取和模仿,回归到了由数字技术所构成的抽象光斑。现实已经渐行渐远,原型已经不复存在,在数字世界,所存留下来的只有复制品的复制品,仿像的仿像。

从图灵机发展到现在的电脑,程序在新的时代所显现出来的不仅仅是便捷和强大的运算能力,也让鲁夫看到了其中所蕴含的数字美学。2008年,受到英国物理学家马克思维尔(James Clerk Maxwell,1831-1879)所撰写的一本关于电磁场的著作中,描绘电磁场的铜版插画的启发,鲁夫开始对这种由规则而又细腻的线条构成的抽象画面产生了极大的兴趣。于是,他开始实验如何将这种复杂精细的画面通过3D技术在电脑中“绘制”出来,并最终使用了一种基于数字公式的程序成功地制作出了《循环》(Zycles)系列。鲁夫对于美国极简主义绘画的热爱在数字摄影领域得到了释放,这种在虚拟的三维空间中,用算法绘制出来的充满空间感而又抽象、精密的线条绽放出了如同科学仪器一般冰冷的美,也暗合了德意志民族对于理性和量化的极致追求。

如果我们还在怀疑这种图像是否能叫做摄影的话,只需要和抽象绘画做一个简单的比较就能确认。这种基于数字技术的图像制造,的确应该被认定为摄影。虽然得到的同为一个抽象的结果,绘画是通过画笔在画布上,在一段可感知的時间内涂抹运行的结果,观看者能够感受到绘制的过程;而数字影像则是在电脑程序中进行极速的运算,操作者只需要输入数据,点击运行,就能直接而且迅速得到结果。这种制造图像的过程,更像是摄影:我们只需要调整曝光,按下快门,就能得到结果。鲁夫在表现这种极简的数字美学的同时,也在另一个侧面为我们揭示了这个“电脑为生产工具”的年代背后的真相。如今我们已经离不开由电脑所搭建的这个0和1的世界,二进制的运算成为了这个世界的核心驱动力,我们像是电影黑客帝国(Matrix)描绘的活在幻觉中的人类,执着地认为这个由程序所构筑的虚拟现实是真实的。我们的工作、娱乐、生活、消费、生产在很大程度上都依赖于数字技术,在电子高速公路上,我们义无反顾地构筑了自己的第二人生。而在其背后,不过是一堆数字和运算程序而已,鲁夫的工作将数字技术冷漠地呈现在我们面前,迫使我们思考,在科技美丽的外衣下,究竟什么才是“真实”的。

在3D领域,数字技术已经可以通过模拟程序在电脑中制造出一个逼真的虚拟现实世界。鲁夫也敏锐地找到了在虚拟现实中,能够联通传统摄影的表达方式。鲁夫自己的摄影收藏中有两幅物影照片,对传统的物影照片的兴趣促使他打算制作一些自己的物影作品。然而,传统方式制作的物影照片完全无法满足鲁夫的需求,也跟不上摄影发展的步伐。受到光线和材质的限制,传统物影只能在有限的尺幅中曝光制作,物品的摆放也受到物理影响因素的强烈限制;另外,传统物影成像的每次曝光制作都是一次性的,无法在看到结果后做任何调整,只能重新摆一次。

于是,鲁夫在数字技术的帮助下,在3D空间中搭建了一个能够满足自己所有需求的虚拟暗房,用来“拍摄”这组色彩斑斓、尺幅巨大的《物影成像》(Photograms)系列。在虚拟暗房中,鲁夫可以随意地设定照片的尺幅和色彩,而且由于可以随时看到结果,对于物体的调整也可以精益求精,甚至可以在无重力的虚拟现实中凭空任意摆放被摄物。对应于上个世纪莫霍利-纳吉(László Moholy-Nagy,1895-1965)在暗房中的物影实验,鲁夫在3D虚拟暗房中做了很好的回应,无论是拍摄方式、色彩还是尺幅上,他所制造的是属于这个时代的“新世纪”物影照片—从虚拟现实中截取出来的数字魅影。

最忠实的弟子

鲁夫通过自己近40年纷繁复杂的摄影实践,考察了摄影的语法和结构,勾勒摄影的本质,拓展摄影的边界。我不愿意论定是鲁夫开启了取消相机的后摄影时代,更愿意相信这是影像技术的极速发展和对世界的巨大改变本身所形成的现实结果,而鲁夫则是用自己对于时代的体察,迅速敏锐地回应了这个时代而已。的确,在他的同学之中,鲁夫像是一个永远不安分的异类,让人难以琢磨。但是,以新客观主义为根基的杜塞尔多夫摄影学派,核心上是对“真实”的探究,并不是表面上的类型学归档—那只是特定时期,摄影对于“客观”的一种诠释。面对影像在这个世纪的极速发展,这种“客观”早已不适应于我们对摄影的理解,而鲁夫对于影像在不同时期的转变所给出的答案,以及对于影像与现实的关系及其所构成的第二现实和虚拟现实的探究,才是真正地继承了杜塞尔多夫的精神。面对瞬息万变的影像世界,鲁夫时刻保持警醒和距离,在最合适的位置,用最合适的方式告诉我们什么才是“真实”。如同在墙上留下妙语箴言而接过衣钵的慧能,鲁夫才是贝歇夫妇最忠实的弟子。

(作者为中央美术学院摄影专业硕士研究生,影像艺术家)