玉米不同部位叶片对籽粒产量及产量性状的影响

郝全有

(第三师农业科学研究所,新疆图木舒克市843900)

玉米不同部位叶片对籽粒产量及产量性状的影响

郝全有

(第三师农业科学研究所,新疆图木舒克市843900)

本文通过对玉米植株进行剪叶处理来研究玉米不同部位叶片对玉米籽粒产量、百粒重、果穗重的相对影响率(或贡献率)。结果表明,玉米在授粉完成后,除剪去全部叶片外,剪去其它部位叶对穗长、穗粗、穗轴粗、穗粒数的影响不显著;对籽粒灌浆速率影响最大的是棒三叶;对籽粒产量、百粒重和果穗重相对影响率的大小顺序为:上部叶片>棒三叶>下部叶片。

玉米;叶片;籽粒产量

0 引言

玉米是一种高产优质的粮饲兼用作物,在农业生产中占有重要的地位[1]。近年来,随着农业产业结构的调整与工副业的发展,玉米的种植面积在全球范围具有扩大的趋势。

中国是世界上玉米总产第二的玉米种植大国,种植面积和总产量分别占全球玉米总播种面积和总产量的17.60%和20.68%(FAO2000)。尽管近年来总播种面积发展较快,但单产水平还不高,在种植面积超过100万hm2的国家中名列第5(4.9 t/hm2),与发达国家(如意大利9.7 t/hm2、法国8.7 t/hm2、美国8.4 t/hm2)相比还有很大差距。随着我国人口的增加和生活的改善,对玉米的需求(主要是饲料和工业原料)将进一步加大。据有关部门测算,中国2010年主要粮食需求总量中用于饲料的比例将从现在的30%增加到35%,到2030年会继续增加到50%,其中主要源于玉米[2]。因此,必须进一步提高玉米的产量和品质,以增加农民收入,提高农业效益,改善农产品竞争力,维持我国的玉米大国地位。

玉米产量的形成过程前人进行了大量研究[3],对其内在和外在的因素进行深入分析,特别是围绕“源”和“库”对玉米产量形成的影响提出不同的见解和理论。其中叶面积、不同叶位对产量的影响是重要的研究内容,其中对棒三叶的研究最为深入。赵可夫研究认为,不同叶位对籽粒产量贡献的大小顺序为:中部叶片>上部叶片>下部叶片,表现从上向下到果穗叶逐渐增大,果穗叶以下又逐渐减少,棒三叶对籽粒产量贡献最大[4]。杨小平研究发现,玉米制种田去雄带顶部三叶比不带叶平均减产23.04%,主要影响粒重[5]。邓良佐、井旭源等则认为,高纬度地区玉米各层叶片的功能顺序为:上层叶>中层叶>下层叶[6]。陆卫平对3个供试玉米品种剪掉不同节位叶片,研究各组叶片对单株产量的影响,结果表明,倒5—6叶对产量贡献最大,倒7—8叶次之,以倒5—6叶和倒7—8叶为中心,上位叶或下位叶对产量贡献逐渐减少[7]。白永新[8-9]、吴移生[10]、张慧丽(2001)[11]、陈永新[12]等对玉米产量影响最大的棒三叶特征及其叶面积进行研究,结果表明,棒三叶叶面积占整个植株叶面积的30%—40%,对籽粒产量贡献率占70%左右。魏国才等人通过试验研究玉米不同层次叶片对单株产量的影响,试验结果表明,玉米棒三叶功能最大,它对百粒重及单株产量影响也最大。特别是穗位叶对百粒重及单株产量的影响作用最大,下部叶片对产量的作用明显小于上部[13]。

鉴于前人多数研究玉米棒三叶,关于其他各部位叶片对产量的影响报道较少,本研究于2007年在兰州市榆中县三角城高墩营村进行了试验,拟探明玉米各部位叶片对产量的影响,为深入研究玉米的生理生化特征,优化株型,协调全株各器官,增强光合效率提供研究基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料及试验地概况

选用金穗公司提供的金穗4号为试验品种。该品种属中晚熟类型,穗行数16—18行,行粒数42粒,千粒重384 g,籽粒黄色,红轴。生育期128 d,株型半紧凑型。前期生长慢,后期生长快。绿叶活杆成熟,具有粮草兼收的特点。

试验设在陇中半干旱区榆中县三角城高墩营村,该区属温带大陆性气候,平均海拔高度2 020m,日照时数2 600 h,年均气温6.2℃,≥10℃的积温为2 058℃,无霜期140 d,年降雨量约450mm。土壤类型属黄绵土,0—20 cm土壤有机质含量为8.2 g/kg,pH值为8,速效钾112mg/kg,速效磷12mg/kg,碱解性氮85mg/kg,全磷0.73 g/kg,全氮5.8 g/kg。前茬作物为小麦。

1.2 试验设计

待玉米植株授粉完成后对不同叶位叶片进行剪叶处理(处理方法如下):(Ⅰ)不剪叶(CK);(Ⅱ)全部剪去;(Ⅲ)剪去上部和下部叶片只留棒三叶;(Ⅳ)剪去棒三叶,留上部和下部叶片;(Ⅴ)剪去下部叶片留上部叶和棒三叶;(Ⅵ)剪去上部叶片留棒三叶和下部叶片。

试验采用完全随机区组排列,小区面积4.5× 2.0m=9m2,3个重复,于2007年5月17日进行播种。株距37 cm,行距50 cm,种植密株为54000株/hm2,施肥量分别为N 225 kg/hm2、P2O5112.5 kg/hm2,管理方法同大田生产。

1.3 测定项目及方法

灌浆速率测定:分别于8月17日、9月5日和9月19日在每个小区选取有代表性的雌穗,每穗每次取两行共20粒,测鲜重,80℃烘干至恒重,称重,计算出灌浆速率。后次干重减去前次干重再除以间隔天数则得这段时间内10个籽粒平均灌浆速率。

室内考种:适时收获后,每个处理随机抽样收获20—30株果穗,风干后,测其穗重、穗长、穗粗、穗粒数、穗行数、千粒重、秃顶长度等。

1.4 相对影响率计算方法

处理Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ分别为剪棒三叶、剪上部叶、剪下部叶,将各处理对产量、果穗重、百粒重等的影响与对照相比所减少量的总和设为100%。相对影响率(或贡献率)=处理/(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)×100%。

2 结果与分析

2.1 不同处理对籽粒灌浆速率的影响

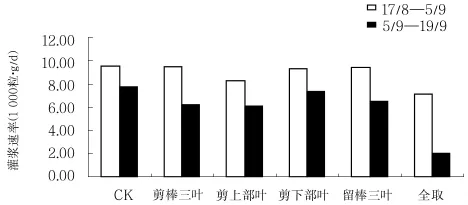

从图1可以看出,在前期除剪去全株叶片和上部叶片对籽粒灌浆速率影响较大外,剪棒三叶和剪下部叶对玉米籽粒灌浆速率的影响很小。其它处理籽粒灌浆速率和对照相差不大。后期玉米的整个灌浆速率下降,明现低于前期,但仍表现出,剪去下部叶对籽粒灌浆速率的影响最小,剪去棒三叶、上部叶和留棒三叶几个处理的影响较大,灌浆速率几乎相同。因此,可以看出对玉米授粉后灌浆速率贡献最大的是上部叶和棒三叶,棒三叶和上部叶为穗叶组和粒叶组的功能叶组,到了籽粒灌浆和成熟期,下部叶功能丧失,玉米产量的形成完全依靠上部叶和棒三叶。

图1 不同处理对籽粒灌浆速率的影响Figure1 The effects of different treatments on the grain filling rate

表1 不同去叶处理对果穗性状的影响Table 1 The results ofdifferent treatments on ear characteristics

2.2 不同处理对玉米穗部性状的影响

从表1可以看出,不同叶位叶片对果穗性状的影响为,除全剪外,其它处理与对照比较相差不显著。说明全株叶片对穗部性状的影响最大,处理Ⅳ和处理Ⅴ穗重之间没有差异,是因为在雌穗的生长过程中,主要靠上部叶片和棒三叶供应光合产物,是玉米后期灌浆和产量形成的物质供应源。处理Ⅱ由于叶片全部剪除,植株只能靠绿茎、叶鞘、苞叶进行光合作用,因此,大大地减少了光合同化产物的积累及向果穗和籽粒的输送。除全剪外,剪叶处理对穗长没有影响,穗行数受遗传背景的控制,也不受剪叶的影响。

2.3 不同叶位叶片对玉米单株产量的影响

表2 不同叶位叶片对玉米单株产量的影响Table2 The effect of leaves at different leaf positions on grain yield per plant

玉米单株产量是玉米收获籽粒产量的基础,单株产量的高低直接决定总产量。由表2可以看出,剪去不同叶位叶片对玉米单株产量的影响为:处理Ⅰ(CK)>处理Ⅴ(剪下部叶片)>处理Ⅳ(剪棒三叶)>处理Ⅵ(剪上部叶)>处理Ⅲ(留棒三叶)>处理Ⅱ(全剪)。只剪下部叶对产量的影响较小,剪去棒三叶、剪去上部叶比对照分别减产达到16.35%和23.83%,剪除全部叶片的玉米产量比对照减产为83.98%,如果将处理Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ的减产量合并,视其减产量为1,经计算得出,剪去上部叶对玉米单株产量的影响率为48.98%,剪去下部叶的影响率为17.41%,剪去棒三叶的影响为33.65%。玉米某部位缺叶时邻近部位的叶片选择就近供应来补偿所缺叶的功能,说明在玉米籽粒产量的形成过程中,棒三叶以下的叶片对籽粒的贡献小于棒三叶以上的叶片。不同叶位叶片对单株产量的影响大小顺序为:上部叶片>棒三叶>下部叶片。

2.4 不同叶位叶片对百粒重的影响

表3 不同叶位叶片对百粒重的影响Table 3 The effect of leaves at different leaf positions on one hundred grains weight

从表3可以看出,抽雄吐丝后全株叶片对百粒重的影响与对照相比下降了57.98%,经计算得出:棒三叶对百粒重的影响率为6.35%,下部叶的影响率为14.47%,上部叶的影响率为79.26%。上部叶对百粒重的影响率最大,其次为下部叶,棒三叶对百粒重的影响不明显,说明粒重的形成主要靠上部叶片来供应光合产物。不同叶位叶片对百粒重的影响大小顺序为:上部叶片>棒三叶>下部叶片。

2.5 不同叶位叶片对果穗重的影响

从表4可以看出,剪掉棒三叶以下叶片与对照之间无显著性差异,较对照减产10.26%;其余各处理均与对照达到极显著性差异,处理Ⅳ(剪棒三叶)减少15.25%,处理Ⅵ(剪上部叶)减少23.93%,处理Ⅲ(留棒三叶)减产33.96%,处理Ⅱ(全剪)减少85.32%。如果将处理Ⅳ、处理Ⅴ、处理Ⅵ减产量合并设为100%,来看处理Ⅳ、处理Ⅴ、处理Ⅵ对百粒重的相对影响率,则处理Ⅳ(剪棒三叶)减产30.85%,处理Ⅴ减产20.75%,处理Ⅵ减产48.40%。结果表明,不同叶位叶片对果穗重影响大小顺序为:上部叶片>棒三叶>下部叶片。

表4 不同叶位叶片对穗重的影响Table 4 The effect of leaves at different leaf positions on panicle weight

2.6 不同叶位叶片对产量的影响

表5 不同叶位叶片对产量的影响Table 5 The effectof leaves at different leaf positions on the yield

从表5可以看出:不同叶位叶片对产量的影响关系为,处理Ⅰ(CK)>处理Ⅴ(剪下部叶)>处理Ⅳ(剪棒三叶)>处理Ⅵ(剪上部叶)>处理Ⅲ(留棒三叶)>处理Ⅱ(全剪)。剪掉下部叶片和剪掉棒三叶与对照无差异,其他处理都达到了显著水平,说明在玉米产量形成过程中,下部叶片对籽粒的贡献小于上部叶片、和中部叶片。

将处理Ⅳ、处理Ⅴ、处理Ⅵ的减产量合并,设为100%,来看处理Ⅳ、处理Ⅴ、处理Ⅵ对百粒重的相对影响率,则处理Ⅳ对产量的影响率为26.87%,处理Ⅴ对产量的影响率为10.21%,处理Ⅵ对产量的影响率为62.93%。不同叶位叶片对产量影响大小顺序为:上部叶片>棒三叶>下部叶片。

3 结论与讨论

3.1 结论

(1)玉米授粉完成后剪去全株叶片,籽粒灌浆速率大幅下降,穗部性状、籽粒产量以及产量极度降低。(2)棒三叶是维持籽粒灌浆速率的重要叶组,上部叶在棒三叶受到损伤或危害时可以代替其执行部分功能,进行养分补偿,使籽粒灌浆速度平稳进行,但它不能直接替代棒三叶。上部叶对穗部性状的影响不明显,它主要影响百粒重、果穗重、单株产量及总产量。下部叶对玉米灌浆速率、果穗性状、产量性状及产量影响最小。(3)玉米各部叶片对籽粒灌浆速率、果穗性状、产量性状及产量的影响的顺序为:上部叶>棒三叶>下部叶。

3.2 讨论

因为形成籽粒的营养物质主要来自授粉完成后叶片制造的光合产物,而前期的光合产物主要用于营养器官—根、茎、叶生长;授粉完成后剪去全株叶片,玉米植株无法进行光合作用,失去了营养来源,导致籽粒产量极度降低。

剪去棒三叶果穗籽粒灌浆速率下降,果穗重量明显减轻,比对照平均降低15.25%;而单独留下棒三叶,籽粒后期的灌浆速率和剪去棒三叶、剪去上部叶的籽粒灌浆速率表现出几乎相同的速度,因此,棒三叶的作用还要靠其它部位叶片的辅助来完成,特别是上部叶片。生产实践中,如中耕、施肥、治虫等田间作业时,中部叶片往往易被折断、撕破或碰掉,这时授粉还未完成,若损伤它们比授粉完成后的去叶影响更为严重,故田间作业时一定不要损伤棒三叶,特别是在未完成授粉之前。

上部叶对穗部性状的影响不明显,它主要影响百粒重、果穗重、单株产量及总产量。玉米授粉完成后,中下部叶片的功能逐渐衰退,籽粒产量的形成主要依靠上部叶片(粒叶组)来供应光合产物。因此,上部叶片是籽粒产量形成的基本源,应加以保护,才能保证玉米的高产。在制种田母本去雄过程中,应尽量做到少带叶或不带叶,以免降低制种的产量。即制种田切忌过分依赖摸苞带叶去雄。下部叶对玉米灌浆速率、果穗性状、产量性状及产量影响最小。下部叶片主要在玉米营养生长阶段给根、茎提供光合产物,使其形成壮苗,为产量形成打下基础。到了玉米籽粒开始灌浆形成产量的阶段,其功能基础丧失。因此,根据“反馈、补偿”原理,在籽粒灌浆期间打去底部黄叶能提高上、中部叶片的光合效率,从而提高玉米的产量。

由于玉米各部叶片对籽粒灌浆速率、果穗性状、产量性状及产量的影响的顺序为:上部叶>棒三叶>下部叶,建议在育种时注意选择上部叶多、叶面积大的材料,培育上部多叶的杂交种;在栽培植保研究方面及生产上应注意保护叶片,尤其是上部叶片的棒三叶,延长其功能期,以增加产量。现在生产上应用的绿秆成熟型品种是最理想的品种类型。

本试验得出的结论与赵可夫的有差别,与邓良佐等的结论相似,其中的原因有两方面:一是本试验采用剪叶处理,对玉米植株造成机械损伤及刺激会致使结论不准确;二是采用遮光处理,结果会更准确。即采用遮光法处理可不损伤玉米叶片,有待玉米工作者进一步深入研究,以更好地为提高玉米光合作用效率、籽粒产量、玉米生产、育种栽培提供理论参考。

[1]于振文.作物栽培学各论(北方本)[M].北京:中国农业出版社,2003:93-98.

Yu ZW.TheMonograph on Crop Cultivation(Northern China)[M].Beijing:China Agriculture Press,2003:93-98.(in Chi nese)

[2]佟屏亚.玉米高产一个永恒的话题.作物杂志,2004(1):10-12.

Tong PY.The high production ofmaize:an eternal topic.Jour nalofCorps,2004(1):10-12.(in Chinese)

[3]马兴林,王庆祥.通过剪叶改变源库关系对玉米子粒营养组分含量的影响.玉米科学,2006,14(6):7-12.

Ma X L,Wang QX.The Influence of changing the source-sink relationship through leaf cutting to the nutritional ingredientof maize grains.Maize Science,2006,14(6):7-12.(in Chinese)

[4]赵可夫.玉米抽雄后不同叶位叶片对籽粒产量的影响及光合性能.作物学报,1981,7(4):259-266.

Zhao K F.Photosynthetic performance and their impacts on maize production of different kinds ofmaize leaves after the maize teaselling stage.Acta Agronomica Sinica,1981,7(4):259-266.(in Chinese)

[5]郭庆法,王庆成,汪黎明.中国玉米栽培学[M].上海科学技术出版社,2004:83-95.

Guo Q F,Wang Q C,Wang LM.Cultivation Science of Maize in China[M],Shanghai Scientific&Technical Publisher,2004:83-95.(In Chinese)

[6]邓良佐,井旭源,钱哈业,等.高纬度地区玉米各层叶片功能研究.玉米科学,1994,2(1):64-66.

Deng LZ,Jing XY,Qian H Y,etal.A research on leaves functions of maize in high latitude area.Maize Science,1994,2(1):64-66.(in Chinese)

[7]陆卫平,陈国平,郭景伦,等.不同生态条件下玉米产量源库关系的研究.作物学报,1997,23(6):727-733.

Lu W P,Chen G P,Guo JL,Et al.A research on the sourcesink relationship ofmaize production under diversified ecolog ical conditions.Acta Agronomica Sinica,1997,23(6):727-733.(in Chinese)

[8]白永新,王早荣,陈宝国,等,玉米杂交种棒三叶特征及其叶面积与单株穗重、粒重的相关性研究.华北农学报,2000,15(2):32-35.

Bai Y X,Wang ZR,Chen BG,etal.Relevant research on the Third leaf character and its leaf area and weight ofmaize hybrid.Acta Agriculturae Boreali-Sinica 2000,15(2):32-35(in Chinese).

[9]白永新,王早荣,钟改荣,等.玉米高配合力亲本自交系、杂交种棒三叶的性状分析及叶面积的相关性研究.玉米科学,1997,7(2):24-26.

BaiY X,Wang ZR,Zhong GR,etal.A RelevantResearch on the Comparison of the Third Leaves between the Inbred Line and Hybrid Line ofMaize.Maize Science,1997,7(2):24-26(in Chinese).

[10]吴移生.玉米部分生物学性状与产量相关性研究.南京农专学报,1999,15(2):32-34.

Wu Y S.Relevant research on the biological characters and the production of maize.Agricultural Journal of Nanjing,1999,15(2):32-34(in Chinese).

[11]张慧丽,曲力涛,李景天,等.玉米株型与穗部某些性状相关性的研究.玉米科学,2001,9(2):59~60.

Zhang H L,Qu L T,Li JT,etal.The Correlation of the plant type and the ear characters ofmaize.Maize Science,2001,9(2):59-60(in Chinese).

[12]陈永欣,翟广谦,李彦良,等.糯玉米自交系、杂交种棒三叶与产量之间相关性分析.玉米科学,2001,9(2):50~52.

Chen Y X,Di G Q,Li Y L,et al.A relevant analysis on the production and the third leafof the inbred line and hybrid line ofmaize.Maize Science,2001,9(2):50-52(in Chinese).

[13]魏国才,姜军,南元涛,等.玉米不同层次叶片与单株产量的关系及实践意义研究.黑龙江农业科学,2000(1):16~17.

WeiG C,Jiang J,Nan Y T,et al.An exploration research on the correlation of maize leaves and its production.Hei longjiang Agricultural Science,2000(1):16-17(in Chinese).

[14]崔俊明,张进忠,孙本栋,等.玉米早期及吐丝期去叶对生长发育的影响.玉米科学,2004,12(2):52~22.

Cui JM,Zhang JZ,Sun BD,etal.The influence of leaf cut ting on maize growth during its early and tasseling stage. Maize Science,2004,12(2):22-52(in Chinese).

[15]叶信璋.农业数据手册[M].吉林,吉林人民出版社,1985:484-501.

Ye X Z.A Manual of Agricultural Data[M].Jilin,People's publishing houseof Jilin,1985:484-501(in Chinese).

[16]王庆祥,高产玉米的干物质生产与分配.辽宁农业科学,1982(5):18-21.

Wang QX.The production and distribution ofmaize drymat ters.Liaoning Agricultural Science,1982(5):18-21(in Chinese).

A Research on the Influence of Different TypesofM aize Leafson Production and Yield Com ponent Traits

HAO Quan-you

(AgriculturalScience research institution of the third division,Xinjiang,843900)

Through the experiment of leaf cutting,the article analysed the influential rate of different parts ofmaize leaves on the corn production,hundred-grain weight and grain ear weight.As the results suggested,after the pollination had been finished,the influence of leaf cutting to the length and thickness ofmaize ears,the diameter of spike-stalk and the kernels per spike wereminimized.Furthermore,the experiment revealed that the third leaf was the most influential one on the maize;while the influential sequence could be arranged as:upper leaves>the third leaf>bottom leaves.

Maize;Leaves;Grain production

2016-08-15

联系方式:郝全有(1982—),男,第三师农科所研究人员,主要从事作物栽培育种,E-mail:168738851@qq.com