唯物论是一种肤浅的本体论立场吗?

——从当代分析形而上学的角度看

徐英瑾

(复旦大学 哲学学院,上海 200433)

西方哲学研究

唯物论是一种肤浅的本体论立场吗?

——从当代分析形而上学的角度看

徐英瑾

(复旦大学 哲学学院,上海 200433)

唯物论并不像有些人所评论的那样,是一种肤浅而简单的本体论立场。对于唯物论的界定本身牵涉到了至少四个基本的形而上学问题:第一,如何在避免对于柏拉图式共相的本体论承诺的前提下,说明主—谓判断的运作机制?第二,如何在避免对于过多的 “非当下对象”的本体论承诺的前提下,说明人类判断中时态表达或时间状语的运作机制?第三,如何在避免对于现实世界之外的诸可能世界的本体论承诺的前提下,说明人类判断中模态词或反事实条件句的运作机制?第四,如何在同样不涉及柏拉图式共相的前提下,说明规范性的自然主义起源?很显然,“奥康姆剃刀原则”乃是唯物论者在回答上述问题时所必须遵循的哲学方法论原则,因为正是在这一原则的帮助下,他们才能够有效地回避对于“殊相”之外的神秘本体论对象的承诺。同时,也正是基于上述原则,他们也必须对“殊相世界”自身的规模作出必要的限制。基于上述考量,在论及谓述问题时,唯物论者应当全面拒绝柏拉图主义,并在“元语言唯名论”、“蕴相殊理论”这两种相对精致的唯名论立场之间作出选择;在论及模态问题时,唯物论者当抛弃将诸可能世界视为具体对象的“模态具体论”,并倒向对现实世界的本体论地位作出更多肯定的“模态抽象论”,甚至倒向不需要引入“可能世界”概念的“模态组合论”;而在规范性问题上,唯物论者不妨从泰勒·柏芝对于“自然规范”的讨论获得启发,在某种类似于模态组合论的研究框架内,摸索现实世界的构成方式对于规范性因子的“锁定效应”。而在前面提到的所有形而上学争鸣中,最难让唯物论者在相关立论之间进行选择的,恐怕便是关于时间本性的争鸣,因为无论是采纳那种不承认“非当下对象”本体论地位的“当下论”立场,还是采纳与之敌对的“四维论”立场,唯物论者都会遭遇到一些难以消化的理论难题。从上面的分析来看,要建立起一个能够在谓述、时间、模态、规范性等诸方面都能够自圆其说的、并符合当代分析形而上学学术标准的新唯物论理论,的确需要当下的哲学家们付出非常巨大的心智努力。

唯物论 本体论 模态性 时间 规范性 谓述 分析形而上学

一、 被“污名化”的唯物论

关于国内学界耳熟能详的“唯物论”(materialism)一词,西方学界的教科书定义乃是这样的(在这里笔者引用了坎贝尔[Keith Campbell]在为上世纪六十年代出版的《哲学百科全书》撰写相关词条时所给出的意见):“‘唯物论’是一个被用来称呼所有具有下述观点的理论立场的通名:在这些立场看来,就世界的本性而言,首要的地位必须被给予物质(matter);而心灵(mind)也好,精神(spirit)也罢,要么只具有依附性的实在性,要么就没有任何实在性。”*Paul Edwards (editor in chief), The Encyclopedia of Philosophy, Vol 5-6 (New York: Macmillan Publishing Co. Inc. & The Free Press) 179.不难看出,上述定义显然涉及了“物质”这个关键词——但这恰恰又是个很难被定义的词。譬如,托尔敏(Stephen Toulmin)在为同一部辞书的“物质”词条撰写内容时,仅仅只是从“物质”的对立面——无论是生命、心灵、灵魂与精神,还是心灵的超越于物欲的灵性追求——来间接地展现“什么是物质”,而没有给出任何具有“种加属差”形式的界说。在这个占据五页篇幅的词条中,他其实更倾向于逐一展现不同历史时期(如古希腊、希腊晚期与中世纪、文艺复兴到近代早期、经典物理学时代、二十世纪新物理学时代)的哲学家或科学家对于“物质”的看法的嬗变过程,以此取代对于“物质”的静态定义。*Paul Edwards (editor in chief), The Encyclopedia of Philosophy, Vol 5-6 (New York: Macmillan Publishing Co. Inc. & The Free Press), 213-218.而麦克穆林(Ernan McMullin)在为本世纪出版的《形而上学阅读指针》*Jaegwon Kim & Ernest Sosa & Gary S. Rosenkrantz (eds.), A Companion to Metaphysics (Second Edition), (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009) 401-404.撰写 “物质”这一词条的时候,同样回避了对该概念的静态定义。不过,与托尔敏不同的是,麦克穆林更倾向于从对于一组相关形而上学范畴或原则的分析入手,来向读者展现“物质”的含义(尽管他本人也是一位优秀的古希腊哲学与中世纪哲学专家)。这组带有亚里士多德哲学色彩的范畴或原则包括:主体与变化、基质与材质、主词与谓述、个体化原则、缺陷与机遇、灵魂与肉体、感觉的对象,等等(其中有些范畴与原则将在后文的分析中被提到)。*Jaegwon Kim & Ernest Sosa & Gary S. Rosenkrantz (eds.), A Companion to Metaphysics (Second Edition), (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009) 401-404.

从上面的简述中不难看出,对于“唯物论”的严肃研究,需要我们对西方哲学史——特别是其中关涉到形而上学研究的部分——有着非常深入的理解。因此,此项研究本身肯定是有着较高的学术门槛的。然而,非常值得玩味的是,尽管马克思主义与历史上的唯物论思潮之间的渊源关系其实是非常明显的,很多中国学者还是更愿意强调历史唯物主义与德国古典唯心论之间的亲缘关系,并以“机械唯物主义”一词来简单覆盖马、恩以外的西方唯物论思想,由此将其边缘化(这里的一个隐蔽的武断假设就是:“机械唯物论”注定是肤浅的,乃是因为它是不“辩证”的,故而它也就不配得到足够的学术关注)。另外,时下在国内流行的二十世纪西方哲学史描述方式,也是与上述边缘化唯物论的理解框架相互映衬的:一方面,根据这种解释模式,得到编史者关注的现象学、解释学思潮的确均与历史上的德国唯心论——而不是近代的英法唯物主义传统——具有更明显的亲缘思想关系;另一方面,即使就与欧陆哲学相对峙的分析哲学阵营而言,我们的哲学史描述框架也仅仅是注意到了如下片面的哲学史史实:逻辑实证主义成员所提出的“拒斥形而上学”的口号使得唯物论与唯心论之间的传统形而上学对垒被边缘化,并由此也使得自己的立场似乎能够超越于“唯物”与“唯心”的对立。*在目前国内流行的主流西方哲学史教材——如赵敦华先生主编的《西方哲学简史(修订版)》(北京大学出版社2012年版)、《现代西方哲学简史新编(修订版)》(北京大学出版社2014年版),刘放桐、俞吾金主编《西方哲学通史丛书》(人民出版社,2005~2012年版),等等——中,传统哲学史教材中的唯物—唯心模式早已被放弃。虽然对于描述二战之前的现代西方哲学发展线索来说,这种回避“唯物论”问题的叙述逻辑基本是可以成立的,但是,这种描述却无法应对二战后在西方出现的自然主义思潮(该思潮无疑是近代英法唯物主义的“重装上阵”)。另外,需要指出的是,一些非分析哲学专业出身的国内哲学同行对于英美分析哲学的了解还仅仅局限于逻辑实证主义(最多再加上一点对于维特根斯坦与牛津日常语言学派的初步知识),而对于战后英美分析哲学——特别是分析形而上学——的发展却缺乏基本的了解。

不过,如果将二战之后的分析哲学发展历程也纳入我们的考察范围的话,我们就不难发现,唯物论思潮其实早已经通过“物理主义”(physicalism)或者“自然主义”(naturalism)的新学术标签全面复活了。譬如,在国内分析哲学界与科学哲学界较多关注的西方心灵哲学研究领域,“物理主义”已经成为大多数学者的标准形而上学立场,而与之对抗的二元论立场则相对处于弱势。此外,由于三种最典型的与心灵哲学相关的物理主义立场——行为主义、心脑同一论与机器或心理功能主义——都与认知科学、神经科学或人工智能等新兴学科相关。因此,当代的唯物论者实际上已经全面更新了拉·梅特里时代的科学知识背景,并由此使得自身的理论表述的复杂性有了很大提升(尽管这种复杂性的提升,并没有按照国内传统哲学教材的评判标准,使得相关理论带有任何“辩证”的色彩——而这一点缘于整个主流分析传统对于辩证法式话语方式的系统性拒绝)。*关于物理主义思潮在现代心灵哲学研究中的地位,比较具有概括力的介绍请参看:Daniel Stoljar, “Physicalism,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2016 Edition), ed. Edward N. Zalta, URL=http://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/physicalism/.

不过,即使意识到了当代唯物论阵营壮大的事实,一些论者依然沿袭着贬低唯物论的传统思路,将这一新的西方学界动向的意义继续予以边缘化处理。譬如,杨睿之先生最近就指出,正是作为唯物论新标签“自然主义思潮”自身对于自然科学话语方式的高度屈从,才使得当下的英美分析哲学日益丧失对于重大哲学问题的关怀,并逐步走向琐碎化。*杨睿之:《蒯因自然主义与分析哲学的去逻辑化》,《复旦学报》(社会科学版)2016年第5期。然而,在笔者看来,这种批评意见依然是非常武断的。概而言之,从唯物论的核心断言——如“世界上具有终极实在性的乃是自然科学所描述的对象”——出发,我们是无法得出“唯物论的理论既琐碎又缺乏自身的哲学独立性”这一结论的。理由有三:第一,对于自然科学所描述的对象自身的本体论基础地位的断言,本身并不是一个自然科学断言,而是一个带有反思性质的哲学断言;第二,当代的唯物论者为了捍卫自身所使用的词汇与论证方法,往往依然带有“扶手椅哲学”(armchair philosophy)的思辨特征,因此,其哲学方法论依然与重视经验归纳的自然科学方法有着重大区别;第三,任何一个要严肃对待自身立场的唯物论者,都必须同样严肃地对待反对这一立场的所有哲学反驳,而所有的这些反驳都会不可避免地涉及一些根本的形而上学难题,因此,相关的学术争辩就很难说是琐碎的(除非我们更为武断地将从柏拉图以来的整部形而上学史均视为对于“琐碎问题”的研究史)。

而为了更为清楚地显示当代唯物论所陷入的相关哲学争鸣的“哲学性”与“非琐碎性”,下文的讨论将更多地聚焦于当代形而上学中的唯物论与反唯物论的斗争,而将心灵哲学中的唯物论与反唯物论的讨论放置于相对次要的地位。相关理由也有两项:其一,当代形而上学所讨论的问题的基础性与抽象性超过心灵哲学,因此,以形而上学为首要切入点,更容易驳斥那种视唯物论为肤浅哲学的谬见;第二,在我国,目前心灵哲学研究已经有蓬勃之发展,而分析形而上学研究则相对不受重视。因此,将着重点放置于分析形而上学,也能够在有限的篇幅里向中国读者提供一些更为新鲜(尽管从海外学界视角视之或许已并不新鲜)的学术资讯。

不过,在正式展开我们对于唯物论的各种理论面相的分析之前,我们依然需要在一个更为广阔的概念谱系中,将唯物论与反唯物论各自所占据的理论生态位置,作出一种更为清楚的展示,以便夯实后续讨论的基础。

二、 本体论范畴表与唯物论四大核心问题

正如前面所提到的,与托尔敏相比,麦克穆林更倾向于在一张带有亚里士多德哲学色彩的本体论范畴表中理解“物质”与“唯物论”的真义。而从最近发表的西方形而上学文献来看,这种“通过本体论范畴图谱界定形而上学核心论点”的方法论原则,得到了不少西方重磅级形而上学专家的积极回应。譬如,英国杜伦大学(Durham University)的已故形而上学专家洛威(E. J. Lowe, 1950~2014)就在其名著《形而上学》中画了一张范畴树形图*E. J. Lowe, A Survey of Metaphysics (Oxford: Oxford University Press, 2002) 16.,而美国北卡罗纳大学的形而上学专家霍夫曼(Joshua Hoffman)与罗森克朗茨(Gary S. Rosenkrantz)在为颇具权威性的《牛津形而上学手册》撰写 “柏拉图式的共相理论”条目时,也描述了一个类似的范畴等级体系。*Joshua Hoffman & Gary S. Rosenkrantz, “Platonistic Theories of Universals,” eds. Michael Loux & Dean Zimmerman, The Oxford Handbook of Metaphysics (Oxford: Oxford University Press, 2003) 51.下面,笔者就结合这两张范畴表,绘制了一张新的范畴树形图:

图-1 本体论范畴树形图谱

关于这张范畴表,笔者有如下七点说明:

第一,这张范畴表一共牵涉到“事体”、“殊相”、“共相”、“具体物”、“抽象物”、“属性”、“关系”、“事物”、“蕴相殊”、“事件”、“分体论和”、“集合”、“命题”、“实体”、“非实体”十五个范畴。对于不熟悉英美形而上学研究动态的中国读者而言,在该表中比较容易引发困惑的三个概念乃是“事体”、“蕴相殊”与“分体论和”。非常粗略地说,“事体”*韩林合先生在《分析的形而上学》(商务印书馆2003年第一版)中统一将“entity”译为“事体”,本文采纳了韩著的翻译方案。约等于传统欧陆哲学(如黑格尔哲学、海德格尔哲学)所说的“存在者”(beings),即是对于所有能够被言说的本体论对象的总称。“蕴相殊”指的是一种被殊相化的属性*“trope”这个词一般被国内分析哲学同行翻译为“特普”,而笔者则将其译为“蕴相殊”,以示“蕴藏共相之特殊者”之意。(因此,这样的“属性”也就不再是“共相”了。相关的更详细的介绍请参看下节)。“分体论”是一个致力于研究整体与部分之间关系的形而上学分支,而“分体论和”则是指一个整体的某些部分所构成的和。需要注意的是,这样的和并不是诸实体所构成的堆(如一堆麦粒),因为麦粒与麦粒堆之间未必存在着“部分”与“整体”的关系(与之作对比,麦粒壳与整颗麦粒之间却显然存在着这种关系)。

第二,在这张表格中,笔者区分出了“甲框”、“乙框”与“丙框”,以此厘定唯物论与反唯物论——特别是柏拉图主义者——阵营的各自的“基本盘”,以及两者之间的中间过渡地带。所谓“基本盘”,在此乃指谓相关本体论描述所依赖的那些最基本对象所寓居于其中的那个概念空间——而从相关描述者看来,在该空间之外的别的本体论对象,要么就是不存在的,要么就可以被视为“基本盘”中的要素的逻辑衍生物。不难想见,按照此话语框架,所谓“唯物论”,就是对于以诸种“具体物”为“基本盘”的所有本体论立场的总称,而以柏拉图主义为代表的“反唯物论”,就是以各种“共相”为“基本盘”的所有本体论立场的总称。而笔者之所以从这个角度去界定“唯物论—反唯物论”之争,则是因为这样的界定方式抓住了一般哲学家所具有的如下直觉:唯物论是一种重视那些看得见的、摸得着的事物的学说,而柏拉图主义者则重视那些看不见、摸不着的“理念”。

第三,至于之所以笔者要在“甲框”与“丙框”之间设置作为两者之间中介地带的“乙框”,则是因为该框中的“分体论和”、“集合”与“命题”等对象本身的本体论地位就非常暧昧。先以读者或许相对熟悉的“集合”为例。在一方面,由集合的各个元素所组成的集合,当然要比元素本身显得更为抽象,但在另一方面,你却不得不说它依然是某种“殊相”,因为对于一个集合自身的同一性的辨别标准将依然遵循所谓“外延性原则”,即如下原则:我们必须从两个集合的下属要素是否完全重合出发,来判断两者是不是一个集合。*E. J. Lowe, A Survey of Metaphysics (Oxford: Oxford University Press, 2002) 377.再以“分体论和”为例。从直观上说,整体的各个部分所构成的和当然还是某种“外延性存在物”,因此属于广义上的“殊相”——但是,因为各个部分的和之所以能够成为一个整体,未必受到各个部分之间的时—空毗邻关系的制约,因此,这样的“外延性存在物”或许是非常抽象的。譬如,一部分哲学家就认为世界上任何事物所构成的任何一个集合都是某个潜在的整体的部分——无论这个集合是{我家的猫咪,张三的手机,水星},还是{张三的鼻子,刘德华,太阳}*请参看布莱克威尔出版社出版的《当代形而上学争鸣》之第八章对于“分体学”的介绍。版本信息如下:Theodore Sider & John Hawthorne & Dean Zimmerman (eds.), Contemporary Debates in Metaphysics (Malden, MA: Blackwell, 2008), chapter 8。——而这种反常识的观点,显然更亲和于带有客观唯心论倾向的斯宾诺莎主义,而偏离于通常我们所说的“唯物论”。从这个角度看,在标准的唯物论与标准的柏拉图主义之间,还存在着大量的可能的本体论立场以供哲学家选择。而一种完善的唯物论或柏拉图主义理论,也势必应当努力将这个中介地带中的本体论对象,化约为自身“基本盘”的理论衍生物。

第四,在图-1中“甲框”所代表的“具体物”这个框之上,笔者书写了“主项”这个边注;在“丙框”所代表的“共相”这个框之上,笔者书写了“谓项”这个边注;在“乙框”所代表的“抽象物”这个框之上,笔者写了“可主可谓”这个边注。这些边注的含义如下:对于“具体物”的称谓一般对应于判断中的主语(如“这朵花是红的”中的加点部分),而对于“抽象物”的称谓一般对应于判断中的谓语(如“这朵花是红的”中的加点部分)。至于“抽象物”,其地位则比较暧昧,可主可谓。再以集合{张三的鼻子,刘德华,太阳}为例,说明这一点。在判断“刘德华属于{张三的鼻子,刘德华,太阳}”中,对于该集合的称谓成为了谓项,而在判断“{张三的鼻子,刘德华,太阳}是一个有三个成员的集合”中,对于该集合的称谓则成为了主项。不难看出,抽象物的这种在语法表征层面上的暧昧地位,是与上一段文字所提到的抽象物在本体论地位上的暧昧地位相互映衬的。

第五,从表面上看来,图-1给出的三个框之间的界限似乎是非常清楚的。但是,更为仔细的考察却发现,即使是看似相距遥远的“甲框”与“丙框”之间的界限,其实也很难按照一个融贯的哲学原则被厘定。霍夫曼与罗森克朗茨便提到了用以划清具体—抽象界限的十条候选原则(在此需要指出的是,霍夫曼与罗森克朗茨所说的“抽象物”同时囊括了“丙框”与“乙框”)——然而,根据他们的讨论,这些原则无一能够在经历进一步的质疑后得到幸免(在表-1 中,笔者择其中六条予以概括)。*Joshua Hoffman & Gary S. Rosenkrantz, “Platonistic Theories of Universals,” eds. Michael Loux & Dean Zimmerman, The Oxford Handbook of Metaphysics (Oxford: Oxford University Press, 2003) 47-50.类似的考量也使得美籍韩裔哲学家金在权得出了“具体—抽象之分或许压根儿就不存在”这样的激进结论。*Jaegwon Kim, “The Role of Perception in A Priori Knowledge: Some Remarks,” Philosophical Studies 40(1981): 339-354.虽然我们未必要接受如此激进的结论,但是相关的哲学争鸣无疑也向我们透露了这样的重要信息:对于唯物论“基本盘”之边界的勘定工作,的确需要付出非常巨大的心力,并涉及对于“时间”、“模态”之类的极为棘手的本体论范畴的本性的探究。很显然,这样的工作绝非“肤浅”的哲学家所能胜任,而需要一流的形而上学头脑来加以应对。

表-1 划分具体—抽象界限的诸备选原则及其各自薄弱之处

第六,上表中的第一与第二条原则(以及其反驳意见)均牵涉到了“时间”与“空间”这两个重要的本体论范畴。第三条原则则涉及到了“偶然”、“必然”这些模态性范畴。但是,从图-1来看,我们却没有找到它们的位置。它们之所以“缺位”,乃是因为关于这些范畴到底应当被归到“甲框”、“乙框”,还是“丙框”,西方学术界尚有着非常激烈的争论,故而我们最好先将其归属问题暂时搁置。此外,笔者也暂且没有在这张表格中描绘出一些分析传统外的形而上学家所提到的形而上学范畴,特别是海德格尔所提到的“存在”(“Being”,与“存在者”相对应)。这当然不是因为笔者认为海德格尔哲学是不值得加以严肃考虑的,而是因为对于“存在”这样的范畴本身的刻画,本身就依赖于对于诸模态范畴的理解。*从模态角度理解海德格尔“存在”概念的解释努力,可参看美国海德格尔专家郝格兰(John Haugeland,1945~2010)的学术遗稿《揭示‘此在’:郝格兰的海德格尔》。版本信息:Josoph Rouse (ed.), Dasein Disclosed: John Haugeland’s Heidegger (Harvard University Press, 2013)。而在后一种理解尚且处在暧昧不明的状态的前提下,我们当然就不能够匆忙地利用这种不成熟的理解去构造更复杂的概念了(后文将分别花两个小节的篇幅专门讨论时间范畴与模态范畴)。

第七,无论是表-1还是图-1,都还没有涉及“规范性”这个范畴。这主要是基于两个理由。一个相对肤浅的理由乃是:“规范性”的实质乃是“应然性”(oughtness),而不是关于在世界中实际上存在着什么——然而,作为形而上学核心的本体论研究,恰恰关心的是“在世界中实际上存在着什么”这个问题。不过,上述应答毕竟是比较肤浅的,因为它预设了“实然”与“应然”之间的界限乃是不可打破的,而这个预设本身却是可疑的(参本文第五节)。而另一条更为重要的理由乃是:对于任何规范的表达方式都预设了某种对于“时间”与“模态”的理解,因为没有任何一个规范可以不具有针对时间流变的相对恒久性,或不具有与模态性范畴捆绑在一起的对于反事实条件的支持力(譬如,当有人在和平时代表达出“战士不可畏敌”这一规范时,相关规范其实已经包含了对于“战争爆发”这一可能发生的反事实情境的潜在表述)。然而,正如前面已经提到的,我们暂且还不知道刻画时间范畴与诸模态范畴的准确理论模板是什么,因此,我们也就暂且无法知晓对于“规范性”的正确刻画方式是什么。

基于上面的讨论,我们现在就可以更进一步地给出与唯物论立场相关的四个基本哲学问题了:

问题一:唯物论者如何在不预设“共相”的前提下对主—谓判断作出一种合适的解释?

对于这个问题的展开形式如下:任何判断都会牵涉到主、谓的区别,而对于谓述的使用似乎很难避免调用“丙框”中关系词与属性词。有鉴于唯物论者也必须使用主—谓判断来描述世界,因此,他们就必须给出一个融贯的方案,以便在描述世界的同时不去预设共相的存在。而这看上去显然是不太容易的。

问题二:唯物论者如何使得对于时间的刻画与其自身的本体论立场相容?

对于这个问题的展开形式如下:西方形而上学界至少存在着两种对于“时间”的刻画方式,即将时间刻画视为“主项”的一部分,或“谓述”的一部分(详见第三节)。其中,哪种刻画方式对唯物论最有利?

问题三:唯物论者如何使得对于模态词的刻画与其自身的本体论立场相容?

对于这个问题的展开形式如下:模态性的本体论地位问题实际上便是“可能世界”的本体论地位问题。关于此问题,西方形而上学界至少存在着三种相关的意见,即诸可能世界是具体物,诸可能世界是抽象对象,以及我们可以在不预设“可能世界”这个概念的前提下,通过对于现实世界内部结构的研究确定其模态属性(详见第四节)。其中,哪种刻画方式对唯物论最有利?

问题四:唯物论者如何使得对于规范性的刻画与其自身的本体论立场相容?

对于这个问题的展开形式如下:在唯物论框架中所展开的对于物质世界的描述,是如何能够以一种与唯物论立场相容的方式衍生出规范性的呢?

下面我们就分头来阐述这四个问题。在下面四节的讨论中,我们将先向读者展现目下的西方分析形而上学界在研究谓述、时间、模态与规范性等诸问题时,所给出的最典型的解决方案,然后再着力探讨其中的哪些方案可为唯物论所利用。不过,限于篇幅,我们的讨论将不以“完成对于唯物论的终极辩护”为目的,而在相关讨论后我们将要得到的分析化的唯物论立场,也将仅仅是一个粗线条的“草样”而已。

三、 唯物论、唯名论,以及关于谓述的本体论问题

对于唯物论的最大敌人柏拉图主义者来说,判断中谓述的存在可谓是一大理论福音。具体而言,既然“这朵花是红色的”之类的主—谓判断乃是人类思维活动的最基础形式,那么,我们就需要解释为何人们既可以说“此花是红色的”,也可以说“彼花亦是红色的”——纵然“此花”与“彼花”或许在时—空中相距遥远。而在柏拉图主义者看来,只有预设其中的谓述部分“红色的”指涉某种叫“红性”(redness)的共相,并赋予此类共相以某种“可被重复地例示却又不失去自身同一性”的奇特特征,我们才能够解释为何不同的主语都可以被同样的谓词“红色的”所谓述。不难想见,面对柏拉图主义者的上述咄咄逼人的理论姿态,唯物论者所要做的事情,就是在完美地解释“为何不同的主语都可以被同样的谓词所谓述”这一点的同时,不作出任何涉及图-1中“丙框”要素的本体论承诺——而如果这项任务能够顺利达成的话,那么唯物论者就能够在作出更少的本体论承诺的前提下,完成柏拉图主义者不得不以付出“作出更多的本体论承诺”为代价而完成的同一项任务。*柏拉图主义在预设共相的时候不得不连带预设殊相的存在,而反柏拉图主义者却可以只需要预设殊相的存在。因此,两相比较,柏拉图主义者作出的本体论承诺显然更多,而这些承诺中的某些项目就很难不沦为“奥康姆剃刀”的牺牲品。而致力于以“奥康姆剃刀精神”“又好且省”地完成此项任务的唯物论者,其实更应配得到一个更为专业的标签,即“唯名论者”(nominalists)。

与国内哲学界的通常认知不同的是,“唯名论”其实不仅是中世纪经院哲学的一个重要流派,而且还在二十世纪分析传统的形而上学研究中得到了全面的复活。关于这种意义上的新唯名论与唯物论之间确切的思想关联,笔者的愚见乃是:唯物论阵营的确需要来自新唯名论阵营的理论支援,而不是反之。相关理由有三:第一,只有在唯名论的框架中,唯物论所牵涉的那些与谓述相关的本体论问题才能够得到充分的凸显;第二,如果唯物论者能够用现代唯名论所提供的精致描述手段来武装自己的话,那么,其自身的理论档次也就能够大大得到提升;第三,如果唯物论者绕开唯名论的成就,而直接通过物理科学*在哲学语境中谈“物理科学”,不仅包括物理学,也包括化学、生物学等一般自然科学。的话语来界定“物质”的话,那么,它将缺乏应手的理论资源来解释物理科学对于数学概念的大量使用。而新柏拉图主义则很可能趁机将这些概念解释为“共相”,并由此进一步向唯物论的基本盘发动反攻。反之,对于唯名论思想资源的使用,将使得唯物论者始终对图-1所标示的三个范畴框之间的界限始终体现出警觉,并由此最大限度地扑灭柏拉图主义发动反攻的机会。

按照美国知名形而上学专家洛克斯(Michael Loux)的概括,现代唯名论思维主要有四个理论变种:素朴唯名论(austere nominalism)、虚构论(fictionalism)、元语言唯名论(metalinguistic nominalism),以及蕴相殊理论(trope theory)。*Michael Loux, Metaphysics: A Contemporary Introduction (Third Edition), (New York: Routledge, 2006), chapter 2.其中,素朴唯名论相对而言最为粗糙。根据此论,“这朵花是红的”这句话中虽然同时出现了主、谓,但是在世界中真正存在的只有与主语对应的“这朵花”,而没有什么与谓语所对应的“红性”。至于为何“此花是红的”与“彼花是红的”这两个判断可以分享同样的谓述,则根本不需要进一步的解释,因为世界本然如此。虚构论则要相对精致一些,它认为,仅仅在一种虚构的意义上,“这朵花是红的”这句话才是对的。说得再具体一点,他们认为,我们必须将“这朵花是红的”解释为“根据某种关于颜色的虚构理论框架,这朵花是红的”,就像我们在理解 “猪八戒很胖”这句话时,也必须先将其翻译为“在《西游记》所提供的虚构故事框架中,猪八戒很胖”一样。由于对于任何虚构的故事框架本身的承诺,并不是对于在框架中出现的对象的本体论承诺,所以,通过这种“虚构化操作”,虚构论者也就可以将唯物论的基本盘牢牢守住了。

然而,虚构论者为守住上述基本盘而付出的理论代价有点过于惨重,因为如果对于个体的所有谓述都是“虚构”的话,那么我们又如何能够将一个真的谓述判断区别于一个假的谓述判断呢?虚构论者所能够做的,至多只是在诸种“虚构”中区分出“好虚构”与“坏虚构”而已——但这就会进一步导致“真—假”这对二阶谓词被“好—坏”这个新对子所完全取代,而这显然是过于激进的一个理论步骤。显然,我们还需要更为稳妥的唯名论立论方案。

元语言唯名论或许就是这样的一个方案。该唯名论的立论方式,预设了“元语言”(即我们谈论一种语言时所运用的语言)与“对象语言”(即被谈论的语言)的区分。在相关立论者看来,像“这朵花是红的”这样的一个判断,并不是对世界中所发生的事情的直接呈报,而是对于一个发生在“对象语言”层面上的语言现象的“元语言呈报”。譬如,按照此方案,“这朵花是红色的”这句话就应当被翻译为“‘红色的’这个谓词被指派给了‘这朵花’这个主词”。由于这样的一个新语句没有涉及对于“红性”这一神秘共相的本体论承诺,所以,唯名论者也就可以由此回避对于“丙框”要素的任何本体论牵涉。同时,这样的刻画方案还能够轻松地解释为何两个不同的主词都能够分享同样的谓述——因为将同一个谓述指派给不同的主词,本来就是一个不值得大惊小怪的语言学现象,而不是任何一种本体论现象。

不过,在洛克斯看来,这种唯名论思想最早可上溯到十二世纪的经院哲学家罗瑟琳(Roscelin of Compiègne),并通过维也纳学派中坚人物卡尔纳普(Rudolf Carnap)的名著《语言的逻辑句法》*Rudolf Carnap, The Logical Syntax of Language (Paterson, NJ: Littlefield, Adams and Co, 1959).而在二十世纪全面光大,但它也并不是没有自己的困难。困难之一是,当元语言唯名论者说“我们可以将相同的谓词指派给不同的主词”的时候,他们已经预设了不同的谓词的“个例”(tokens)分享了同一个“类型”(type)——而即使是语言学层面上的“类型”,依然是某种柏拉图式的共相的变种,因此,元语言唯名论者似乎是将“自己在前门挡住的东西又放进了自己的后院”。困难之二是,如果我们将“这朵花是红的”翻译成别的自然语言(如英语、韩语、日语、葡萄牙语)的话,那么,由此产生的翻译语句就难免会在物理层面上与原始语句有巨大的差别。而对新的翻译语言作出的新的元语言描述(如“将‘red’这个谓词指派给‘this flower’这个主词”这样的描述),也势必与原来的元语言描述毫不搭界。但这一点却无法解释人们的下述直觉:一个主—谓判断即使从一种自然语言被翻译为另一种自然语言,两者的含义基本还是一样的(或至少是非常近似的)。

上述困难促使美国哲学家塞拉斯(Wilfrid Sellars)推出了对于元语言唯名论的修正方案。*Wilfrid Sellars, “Abstract Entities,” Review of Metaphysics, ed. Michael Loux, Universals and Particulars, 2nd, Notre Dame (University of Notre Dame Press, 1976).先来看他如何堵住上述第一个理论漏洞。在塞拉斯看来,我们不仅仅要在元语言层面上说出“‘红色的’是一个谓词”这样的话,而且还要在同一个层面上,进一步将这样的谓词规定为“分布式单称词项”(distributive singular terms)。所谓“分布式单称词项”,指涉的乃是一种统一的语言学机制,其存在能够使得我们可以去调用一系列彼此相关的语词个例。譬如,如果一首诗里“红色的”这个词出现了三次,且我们分别将其称为“红甲”、“红乙”、“红丙”的话,那么,对于“红色的”这个分布式单称词项的调用,将方便我们在“红甲”、“红乙”、“红丙”中调用任何一者成为对象语言中主词的谓述。至于为何这样的调用机制可以回避对于作为“共相”之变种的“类型”的预设,乃是因为:使得不同的个例能够被同样的调配机制调配到的唯一理由,仅仅是它们在物理形迹方面的类似性,而不是因为它们背后有什么共同的“意义”。因此,我们完全设想有一种人工智能系统,可以仅仅通过“模式识别”(pattern recognition)的方式来实现对于所谓“分布式单称词项”的调用,而不必预设任何不能够兑现为物理要素的神秘的本体论对象。

不过,这样一来,塞拉斯又当如何解释一个汉语语句与其英文译句之间的“意义共通性”呢?塞拉斯认为,“红”这个词在英语使用者那里所起到的因果作用(比如由怎样的色彩感觉所引发,又能够导致怎样的行为),和“red”这个词在英语使用者那里所起到的因果作用基本是彼此等价的,而两种因果机制彼此之间在物理世界中的等价性,就足以解释为何我们有“‘红色的’与‘red’意义相同”这样的直觉。从形而上学角度看,说两个词在两类语言使用者那里扮演了相同或类似的因果角色,与说两个火花塞在两个引擎中扮演相同或类似的因果角色,并无本质上的不同,因此,一种完全根据物理法则运作的运算机器——如前文提到的人工智能系统——完全就可能通过比照两个语词各自的功能角色,来决定它们是否是彼此的翻译词。*艾贝乐(Rolf Eberle)就认为,计算机科学——特别是人工智能的研究——是能够为这里所提到的唯名论思想提供技术验证的(请参看:Jaegwon Kim & Ernest Sosa & Gary S. Rosenkrantz (eds.): A Companion to Metaphysics (Second Edition), Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009, p. 452)。而在笔者看来,当下方兴未艾的“深度学习”规划的基本语义刻画方式——特别是用向量表示语义的思路——将更有希望将塞拉斯提出的关于“翻译”的哲学方案转变为工程学方案。相关技术文献请参看:Tomas Mikolov, Kai Chen, Greg Corrado, and Jeffrey Dean, “Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space,” Xiv preprint, pp.1301, 3781, 2013。在这个过程中,我们依然不需要预设任何不能够兑现为物理要素的神秘的本体论对象。

概而言之,当代的元语言唯名论思想的核心要点,是将二十世纪分析哲学所经历的两个哲学运动——“语义上行”(semantic ascent)与“认知转向”(cognitive turn)——逐一内化到对于唯名论自身的表述中去。具体而言,在“语义上行”要求的刺激下,像卡尔纳普那样的唯名论者将本体论讨论转化为语言学问题;而在“认知转向”的要求的刺激下,像塞拉斯这样的唯名论者则将前一种讨论进一步转化为对于认知架构与语言输入之间因果联系的讨论。由于上述唯名论者都已经在本体论层面上预设了语言现象与认知现象本身只是一种复杂的物理机制的“分泌物”,所以,他们就能够避免像黑格尔等唯心论者那样,将人类的语言视为柏拉图式共相的乐园。*众所周知,黑格尔本人高度看待语言对于形而上学研究的重要意义,甚至认为特定的自然语言(如德语)本身的形态就可以直接成为形而上学思辨的指引,而他的主要形而上学著作《逻辑学》,正是上述研究思路的最典型产物。

不过,元语言唯名论虽然非常精致,其立论也容易与语言学与认知科学产生学科交叉,但缺点也是不容掩饰的,即,此立场似乎是将本体论问题化约为了语言学与认知科学问题,因此便有了“消除本体论研究自身独立性”之嫌。而能够规避这一责难的另一种当代唯名论立场,则是下面所要提到的“蕴相殊理论”。

尽管“蕴相殊”这个词是在非常晚近的时候才进入英语哲学词汇的(譬如,在1967年出版的总篇幅达两千多页的爱德华茨主编的八卷本《哲学百科全书》*Paul Edwards (editor in chief), The Encyclopedia of Philosophy, Vol. 1-8 (New York: Macmillan Publishing Co. Inc. & The Free Press).中,我们竟然还找不到相关的词条),但是,按照学界一般的意见,早在亚里士多德、休谟、莱布尼茨、皮尔士等先哲的思想表述里,就已经有了今天所说的“蕴相殊理论”的某些雏形。“二战”后成型的蕴相殊理论的最主要的两个奠基人,乃是威廉姆斯(D.C. Williams)与坎贝尔(Keith Campbell)。*D.C. Williams, “Universals and Existents,” Australasian Journal of Philosophy 64(1986): 1-14; Keith Campbell: Abstract Particulars (Oxford: Blackwell, 1990).所谓“蕴相殊理论”,其实就是一种将属性视为殊相的本体论理论。譬如,为了解释为何两个具有不同主词的判断会分享同样的谓述,蕴相殊理论家会给出这样的解答:对于“此花是红的”与“彼花是红的”这两个判断而言,说两者“分享了同样的谓述”乃是一种不甚精确的讲法。更严密的说法是:寓居于“此花”的“红色”与寓居于“彼花”的“红色”,只是彼此非常类似而已,两者并不真正彼此相同。我们不妨将前者称为“红甲”,并将后者唤为“红乙”,以示区别。换言之,“红甲”只有在此时此地才成其为“红甲”,而“红乙”亦只有在彼时彼地才成其为“红乙”——若脱离本地本时的那个“刹那”,“红甲”就不复是“红甲”,而“红乙”也不复是“红乙”。而我们在日常语言中所说的“红色的”,实际上便是诸种具有“红x”之一类形式的蕴相殊所构成的集合(在这里我们用变项“x”来指示诸蕴相殊的特殊性)。此外,由于对于集合的同一性的判断遵循的乃是“外延性标准”,因此,我们就有理由将由诸蕴相殊所构成的集合也视为某种广泛意义上的殊相(即在图-1 “乙框”中的殊相),并由此守住唯名论的底线。

蕴相殊理论当然也不是没有自己所面临的困难。这些困难是:1.蕴相殊如果是本体论层面上最基本的对象的话,那么,实体化的个体(如“这朵花”)就不得不成为蕴相殊在特定时空条件下的逻辑衍生物。这种构造显然会涉及时间范畴与模态范畴,并由此使得后续的构造任务变得非常复杂;2.考虑到个别蕴相殊的稍纵即逝性,我们便很难保证由它们所构成的集合的相对稳定性,并凭倚这种哪怕相对意义上的稳定性去圆满地解释自然语言中谓述现象的稳定性;3.如果一个蕴相殊集合仅仅是通过成员之间的彼此相似性来维持自身的话,那么这就会引发一个循环性的问题:“相似性”这个谓述自身,是不是也要靠那些具有“相似性x”形式的蕴相殊之间的相似性来构成一个新的集合以构成其担保呢?不难看出,任何一种能够自圆其说的蕴相殊理论,都需要回答这些棘手的难题,而这一点也就决定了蕴相殊理论的高度复杂性与专业性。不过,由于蕴相殊理论具有在根底上消除亚里士多德式个别实体的理论意蕴,因此,它也就在根底上堵死了反唯物论者通过“将个别实体视为诸蕴相殊的共相”的方式来反攻唯名论(特别是素朴唯名论)的道路。因此,蕴相殊理论依然是一种值得唯物论者高度重视的理论选项。

四、 唯物论需要怎样的时间理论?

前文提及,虽然时间范畴与模态范畴的形而上学意义是绝对不容否认的,然而,关于这些范畴与图-1中三个范畴框之间的从属关系,学界却是众说纷纭。由于相关哲学争议实在过于复杂,我们在此对于它们的涉及,也仅仅只能服务于对于如下问题的探究:怎样的关于时间或模态的形而上学理论,才能够起到为唯物论辩护的作用呢?

先来看时间问题。关于时间的形而上学立场主要有两个:当下论(presentism)与四维论(four-dimensionalism)。先来看前者。顾名思义,所谓“当下论”,即一种认为“只有在当下的存在者才是真实存在者”的观点。支持此论的具体理由有四:其一,它能够帮助我们轻易地规避实体的变化所导致的“属性不兼容问题”。具体而言,根据常识,一根铜丝不会具有两个不同的长度,因为两个不同的长度所各自代表的两个不同的属性,无法兼容于同一个实体。但如果铜丝在被加热后,的确改变了其长度呢?在当下论者看来,面对这种情形,我们就必须说“在此之前它曾是5厘米长,而现在呢,它则是5.01厘米长”。这样一来,通过对于时态或者时间状语的使用,我们实际上已经构造出了两个作为原先长度谓词与现有时态表达之捆绑物的新谓词——如“曾是5厘米长”与“(现在)是5.01厘米长”——而原先出现在“5厘米长”与“5.01厘米长”之间的不兼容问题,却不会出现在新谓词“曾是5厘米长”与“(现在)是5.01厘米长”之间。由此,“属性不兼容问题”便不再是一个问题了。*这个例子的原始版本,见于E. J. Lowe, A Survey of Metaphysics (Oxford: Oxford University Press, 2002) 43-44.第二个理由是:通过运用不同的时态或时间状语而构成的这些复合性谓词,我们便可以轻易地解释为何事物会发生变化——因为根据“当下论”,所谓“变化”,无非即对于如下三点的同时断言:1.实体甲在此时对于属性F的拥有;2.实体甲在彼时对于属性G的拥有;3.在同一个时—空坐标中,属性F自身与属性G无法在同一个实体中彼此兼容。第三个理由是:当下论使得我们能够轻易地将人类自然语言中的时态与时间状语表达的形而上学意义解释清楚,使得我们确信人类关于时间的语言表征系统的“无误性”(univocality);第四个理由则是:当下论的理论框架可以帮助我们坚持“统存论”(endurantism)这种非常符合常识的形而上学观点,即下述观点:一个实体若曾存在过,那也是作为一个统一的整体存在过;它若现在的确存在,也是作为一个统一的整体存在着;它若将要存在,也是作为一个统一的整体将要存在。不难想见,根据当下论,既然时态词或时间状语均是用于进一步修饰谓述的,那么,当下论本身也就没有对与主词对应的实体自身的完整与统一造成任何威胁。*第三、第四个理由,见Thomas M. Crisp, “Presentism,” eds. Michael Loux & Dean Zimmerman, The Handbook of Metaphysics (Oxford: Oxford University Press, 2006) 215-218.

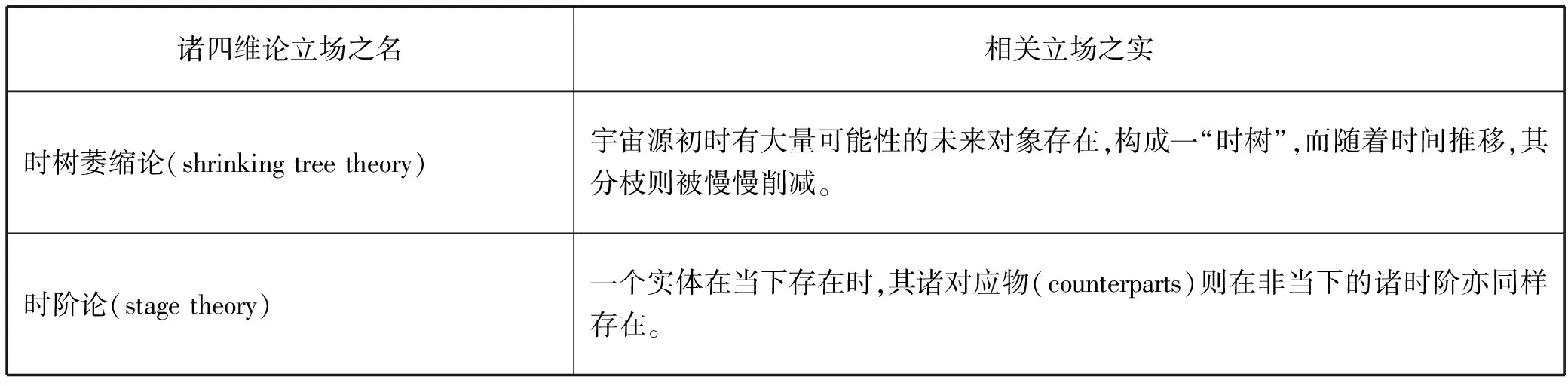

从主—谓分析的角度看,当下论实际上是将时间表述视为谓述的一部分,因此,此论肯定会增加图-1中“丙框”或者“乙框”中的内容。而作为当下论的竞争性理论,四维论的理论旨趣却意在增加图-1中“甲框”中的内容,换言之,四维论乃是一种使得“甲框”中的“实体”的数量得到膨胀的理论。根据此论,不但“当下的实体”有权利留在“甲框”,而且“非当下的实体”也可以出现在同一个框内。同时,我们也不能认为后一种实体的本体论地位是低于前一类实体——因为两者被四维论者视为同样基本的对象。至于为何这种观点被称为“四维论”,则是基于此论对于实体的下述隐喻式描述:一个空间性实体不仅具有“长”、“宽”、“高”这空间性的三维,而且也具有“时间”这第四维。需要注意的是,也正是由于这“第四维”的存在,才使得四维论者有权利将长城在明朝的存在视为长城的一个“时间部分”(temporal parts)——其意义就类似于说“嘉峪关是长城防御体系的一个‘空间部分’”一样。不难看出,这种观点显然是对于前文所提到的“统存论”的一种否定,因为统存论者必须承认长城在一分钟之前的存在所具有的完整性,并不逊色于其在这个分钟内的存在的完整性;而与之作比照,四维论者则认为,在任何一个时刻内,长城都无法完整地存在,因为任何一个时刻都无法包括那些必须寓居于其他时刻的“长城的其他时间部分”。在形而上学文献中,这种与统存论直接对抗的观点,也被称为“分存论”(perdurantism)。支持分存论的几种更为具体的四维论立场,则可参看表-2的概括。*相关文献综述,请参看Michael Rea, “Four-Dimensionalism,” eds. Michael Loux & Dean Zimmerman, The Handbook of Metaphysics (Oxford: Oxford University Press, 2006) 247-248.

表-2 诸四维论立场小结表

(续表)

读者或许会说,在支持统存论的当下论与支持分存论的四维论之间,唯物论者似乎只能去支持前者,因为既然唯物论者已经接受了唯名论的立场(请参看前节讨论),那么唯物论者就必须顺带地接受唯名论的两个工作前提:第一,奥康姆剃刀原则(若无必要,请勿增加实体的数量);第二,感知优先性原则(可以被感知到的对象的本体论地位,要高于不可被感知到的对象的本体论地位)。不难想见,四维论似乎是赤裸裸地违背了这两项原则:首先,四维论的确增加了实体的数量;其次,那些不可被直接感知到的非当下对象,被四维论者赋予了与当下对象同等的本体论地位。基于以上两点,唯物论恐怕就难以接受四维论了。

不过,我们似乎也有别的理由,去劝说唯物论者不要那么快地拒斥四维论。试想“德川家康在关原合战中击败石田三成”这个命题。这个命题显然是真的,而使得其成真的“使真者”(truth-maker)则是于公元1600年发生在日本的这场战役本身。需要注意的是,如果当下论是真的话,那么我们就不能说这场战役是存在的,那么,我们也就难以解释是哪个“使真者”使得前述命题为真。一个与之平行的问题则是这样的:假设日本文化专家约翰非常崇拜德川家康,那么,按照常识,“约翰崇拜德川家康”就是一个真命题。但是,按照当下论,既然德川家康已经死于1616年了,那么,德川家康就是一个不存在的对象。约翰是怎么可能与一个不存在的对象发生“崇拜”的关系呢?而如果我们采用四维论的理论框架的话,这些问题似乎都很容易解决:过去的战役也好,已死的霸主也罢,它们都是具有“现在”这个时间部分的。换言之,正是关原合战的“现在部分”作为“使真者”使得“德川家康在关原合战中击败石田三成”这个命题为真,而也正是德川家康的“现在部分”成为了约翰的仰慕对象。这也就是说,唯物论如果要承认历史叙述与对于历史人物的回忆可以被呈报为真命题的话,那么,唯物论者也就不得不接受某种形式的四维论。

然而,去接受一个已经死亡四百多年的日本霸主竟然具有“现代部分”,的确是太不可思议了。无法容忍这种怪异性的唯物论者,或许会重新投入当下论的怀抱,并由此构造出一种针对前述质疑的更为精致的当下论回应方式——比如,认为约翰所仰慕的并不是德川家康这个人,而是德川的某些性质(如“具有忍耐力”):这些性质既可以与“四百年前”这个时间状语捆绑在一起构成一个复合谓词用来描述德川本人,也可以与“当下”这个新状语重新捆绑在一起,以便描述一个在当下浮现的关于德川的心理对象,以此成为约翰的仰慕对象。*该例子的原始版本见于:Michael Rea, “Four-Dimensionalism,” eds. Michael Loux & Dean Zimmerman, The Handbook of Metaphysics (Oxford: Oxford University Press, 2006) 261-268.不过,这样的解决方案,又牵涉到了一些别的棘手的本体论难题,特别是,“性质”的本体论地位是什么?不难想见,如果“具有忍耐力”这个性质是一个前节所说的蕴相殊的话,那么,我们就很难说与“四百年前”这个状语捆绑在一起的、作为蕴相殊的“具有忍耐力”与那个和“当下”这个状语捆绑在一起的、同样作为蕴相殊的“具有忍耐力”具有“彼此同一”的关系了,因为作为殊相的蕴相殊本来就是“稍纵即逝”的。而如果我们为了维护上述这种同一关系,将两个“具有忍耐力”重新视为柏拉图式的共相的话,那么,此论所付出的“背叛唯物论基本立场”的理论代价,或许还要超过向四维论低头所要付出的同类代价。由此看来,在诸种时间理论中唯物论者当何去何从,的确是一个牵涉广且深的形而上学难题。

五、 唯物论需要怎样的模态理论?

与前节描述的困难相平行,一个唯物论者若要在诸种不同的模态理论中作出合理的选择,也殊为不易。这里需要注意的是,对于大多数——尽管并非所有——分析哲学家来说,对于“模态性”的研究实际上就是对于“可能世界”的本体论地位的研究。在他们看来,说“某事可能发生”,就等于说“在至少一个可能世界中,某事发生”;说“某事必然发生”,就等于说“在所有的可能世界中,某事发生”。那么,到底什么是“可能世界”呢?按照图-1的精神,能够想到的针对此问的解答方式似乎就有:1.将“可能世界”纳入“甲框”;2.将“可能世界”纳入“乙框”;3.将“可能世界”纳入“丙框”。不过,根据笔者的阅读经验,在分析形而上学的文献中,几乎没有人采取上述第三个方案,因为将一个可能世界说成是一个柏拉图式共相,似乎有悖于人们对于 “共相”的下述一般认识:“共相”应当是“纯粹的”(也就是说:即使它有部分,那个部分也应当纯然是具有共相性质的)——与之相比照,一个“可能世界”却显然是实体性个体、属性、关系、时间、空间在模态算子支配下所构成的某种“不纯粹的”超级复合体(比如,让我们设想一个在其中“希拉里·克林顿赢得美国2016年总统大选”的可能世界。这个世界至少会牵涉到“希拉里·克林顿”这个实体性存在者——且不谈其他可能存在的非共相成分)。

上述说明似乎能够让唯物论者感到安心,因为在排除了将“可能世界”放置于“丙框”的可能性之后,无论其放置于“甲框”中,还是在“乙框”中,唯物论的“基本盘”应当都不至于招致被颠覆的厄运。但更为仔细的考察却发现:(甲),将“可能世界”放置于“甲框”中的做法,会立即导致“甲框”中的本体论膨胀,而这种膨胀则必将使得已决意与唯名论结盟的唯物论者无法再遵循“奥康姆剃刀原则”;(乙),将“可能世界”放置于“乙框”中的做法,虽然能够避免前述的“甲框”膨胀问题,但是却无法对模态性概念作出一种彻底的分析;(丙),如果我们能够勇敢告别通过“可能世界”概念来研究模态性范畴的传统思路,并转而将模态关系视为“现实世界中诸配置要素之间的现有关系的衍生物”的话,那么,一种更符合唯物论精神的模态理论,或许也就呼之欲出了。以下,便是对于上述三个分论点的更为详细的说明。

对于分论点(甲)的说明如下:类似于前节中四维论者将“时间部分”视为“甲框”中的本体论对象的做法,已故的美国著名哲学家大卫·刘易斯(David Lewis, 1941~2001)也在其名著《论世界的复多性》*David Lewis, On the Plurality of Worlds (Oxford: Blackwell, 1986).中将诸“可能世界”视为处于“甲框”中的本体论对象——而其中的“现实世界”的本体论地位,并不比任何一个其他的可能世界来得更为基本。而之所以这些可能世界都能够在“甲框”中找到其位置,乃是因为刘易斯赋予它们的三个令人瞠目结舌的性质:其一,任何一个可能世界中的任何两个部分,都在时—空上彼此产生关系(比如下面的关系:“在时间方面一者先于另一者”,或“在空间方面一者离开另一者有五公里远”,等等);其二,任何一个在时间或空间方面与给定可能世界的任何一个部分产生关系的事物,其自身也是该可能世界的一部分;其三,任意两个可能世界之间,没有任何时—空方面的关系(因此,说什么“一个可能世界离另一个可能世界五光年远”,乃是毫无意义的)。*第三点导出的一个有趣结果是:跨越不同可能世界的个体同一性是不可能的。举例来说,正因为“川普赢得选举”的现实世界与“川普输掉选举”的某可能世界没有任何时—空关系,我们就无法找到任何通道,以便在此世界中的“川普”与彼世界的“川普”之间建立起同一性。刘易斯主义者更倾向于将彼世界中的“川普”视为此世界中的“川普”的“对应物”(counterpart),正如作为四维论变种的时阶论将彼时阶中的“川普”视为此时阶中的“川普”的“对应物”一样(参表-2的最后一行)。同时请参看:David Lewis, “Counterpart Theory and Quantified Modal Logic,” Journal of Philosophy 65 (1968): 113~126.从上述三点看来,任何一个刘易斯式的可能世界——或所谓的“在时—空方面能够被关联到一起的最大数量的对象所构成的整体”(maximal spatio-temporally interrelated whole)——均可以在时、空两方面被切割,*这预设了某种关于时间的四维论立场。而刘易斯本人的确在时间问题上持此立场。请参看:David Lewis, On the Plurality of Worlds (Oxford: Blackwell, 1986) 202~204.就像一块豆腐也可以被同样地切割一样。故而,如果我们认为一块豆腐有资格在“甲框”中找到自己的一席之地的话,那么,我们也就没有理由在同框中不为诸可能世界腾出空位了。

试图控制本体论承诺施予对象之范围的唯物论者,当然很难接受这种激进的“甲框”扩容方案,因为这种观点无异于是说:不仅仅是“希拉里·克林顿赢得2016年美国总统大选”这个可能世界,甚或是“希拉里·克林顿并没有出生”这个可能世界,在实在性方面竟然均并不逊色于“唐纳德·川普赢得2016年美国总统大选”这一现实世界! 这也就是说,根据刘易斯之论,任何一个人臆想出来的可能情形(如驴子说话、母猪上树,等等),均可能对应着一个实在的可能世界!尽管他本人认为,只要我们克服对于这种怪异性的心理排斥效应,我们就不得不承认:这种本体论扩容方案将带来大量技术刻画方面的红利(比如,此论能够轻易地解释模态逻辑系统中量词的管辖对象是什么*对于此话的非技术性诠释如下:如果可能世界是真实存在的具体物的话,那么,诸如“存在着至少一个可能世界”这样的含有存在量词的模态性表述,其易懂性就不会逊色于“存在着至少一块豆腐”这样的同样含有存在量词的非模态性表述。同时请参看:Theodore Sider, “Reductive Theories of Morality,” eds. Michael Loux & Dean Zimmerman, The Handbook of Metaphysics (Oxford: Oxford University Press, 2006) 194。),但是,这种纯然技术方面的便利,是否就能够平衡掉其在本体论层面上的“疯狂性”,则非常可疑。诚然,对刘易斯立场更为同情的读者或许会指出:尽管其论的确难以见容于“奥康姆剃刀原则”,但是,如果我们将此原则加以悬置,其论其实未必不见容于唯物论自身(此句中的“唯物论”,当仅仅被理解为对于“甲框”外的本体论对象的回避立场,而不论它是否会将“甲框”加以扩容)。而在笔者看来,此说虽然在逻辑上说得通(实际上也有充分的文本证据证明:刘易斯本人正是上述意义上的一位“唯物论者”*刘易斯本人就承认过,他既对物理科学的发展感到振奋,同时也认为唯物论是正确的本体论立场。请参看:David Lewis, Papers in Metaphysics and Epistemology (Cambridge: Cambridge University Press, 1999) 292。同时,我们似乎还可以构造出一个论证,以证明刘易斯的立场与唯物论——或物理主义——在形式上不相悖。相关分析如下:物理主义立场表述中的最强版本(即所谓的“强随附性论题”)已经预设了可能世界语义学的说话方式,尤其当该立场的支持者说什么“强版本的物理主义是成立的,当且仅当在一切可能世界中非物理事物都随附于物理事物”的时候(关于“强随附论题”的技术含义,请参看:Jaegwon Kim, “‘Strong’ and ‘Global’ Supervenience Revisited,” Supervenience and Mind: Selected Philosophical Essays, ed. Jaegwon Kim (Cambridge: Cambridge University Press, 1993) 79-82)。但是,这个粗糙的表述并没有说明“到底存在着多少个可能世界”这一问题,因此,无论像刘易斯主义者那样认为“存在着不可计数的大量可能世界”,还是像“模态紧缩论”(modal deflationism)那样认为“唯一存在的可能世界就是现实世界”,只要立论者从不否认非物理事物对于物理事物的“随附性”,他们的观点都可以被贴上“物理主义”的标签。),但如果此论同时遭遇一种既不过多涉及“甲框”外的对象,又不致力于扩容“甲框”自身的新模态论的竞争的话,那么,其自然就会在大多数唯物论者面前失去自身的魅力。

由此,我们也就自然过渡到了对于前述分论点(乙)的说明。不难想见,如果我们要避免对于“甲框”中的“洪水泛滥问题”,一个最简便的办法就是通过毗邻“甲框”的“乙框”的资源来修建“防洪堤”——也就是说,我们不妨将除了现实世界之外的所有可能世界,统统视为同时基于“乙框”的“形式”与现实世界的“质料”而完成的“逻辑构造物”,而不复再像刘易斯主义者那样,视其为在本体论层面上与现实世界同具基础性的事物。这种立场也在英语文献里被称为“模态抽象论”(modal abstractionism),与刘易斯所代表的“模态具体论”(modal concretism)相对峙。

不过,正如赛德(Theodore Sider)所指出的,模态抽象论虽然能够使得我们在给出本体论承诺的时候遵守“奥康姆剃刀原则”,但是却无法在自身的理论构建中避免循环论证的问题。*Theodore Sider, “Reductive Theories of Morality,” eds. Michael Loux & Dean Zimmerman, The Handbook of Metaphysics (Oxford: Oxford University Press, 2006) 188.现以比较具有代表性的一种模态抽象论立场——“语言代理论”(linguistic Ersatzism)——为例,说明这一点。*不过,富有讽刺意味的是:该立场的命名者,恰恰是不赞同此立场的刘易斯。见他的著作《论世界的复多性》之第三章。根据此论,一个“川普输掉大选”的可能世界P1,仅仅是这样的一个命题的集合(而不是任何实在的对象):在其中,命题“川普输掉大选”乃是成员之一,而作为同集合之成员的其他命题并不能与“川普输掉大选”产生矛盾。这样一来,任何满足上述条件的命题都可以成为该集合的成员——换言之,P1就是能够容纳满足上述条件的最大数量的命题的一个巨型集合(很显然,同样的分析也应适用于其他任何一个可能世界)。但这里的问题却在于:我们怎么知道在一个这样的巨型命题集合中,成员之间不会发生任何矛盾呢?譬如,命题“川普选上了总统”与命题“川普选上了副总统”是不是能够同时为真,而不产生矛盾呢?很显然,即使诉诸某人对于美国宪法的知识,这个问题也无法解决,因为我们尚且不知是否在某个可能世界中,美国宪法可以允许一个人同时成为总统与副总统。所以,仅仅从两个命题的表面形式出发,我们无从知道它们是否相容,除非我们已经通过一个预先的理由而知道它们是否可能彼此相容了——但这就在一个更深的层次上预设了“可能”这个模态概念。由此可见,模态抽象论对模态性概念的分析工作乃是不彻底的,因为此论在概念构建的工作进程中,循环地预设了需要被其所构造的东西。

由此,我们也便自然过渡到了对于前述分论点(丙)的阐述上。该论点涉及这样一种理论可能性:既然“可能世界”的本体论地位是如此暧昧难解,我们是否可以在回避“可能世界”的前提下去探究模态性的本质呢?而具体实现这种理论可能性的,便是所谓“组合论”(combinatorialism),代表性哲学家乃是澳大利亚著名哲学家大卫·阿姆斯特朗(David Armstrong)。*阿姆斯特朗所撰写的阐述组合论的文献很多,其中比较有代表性的是:David Armstrong, A Combinatorial Theory of Possibility (New York: Cambridge University Press, 1989).组合论的基本观点如下:所谓“模态性质”,无非是在对世界的构成要素进行不同形式的组合之后所自动产生的衍生性性质。换言之,我们发现:怎样的别样组合方式是“必然存在的”,或“可能存在的”,或“不可能存在的”。比如,对于“可能性”的某种组合论解释便是:如果四个原子(三个氢原子与一个氧原子)就是现实世界中的所有存在对象的话,那么,我们就可以通过不同的排列方式将其组合成不同的形式——比如一种组合方式就是“一个水分子与一个游离的氢原子”,另一种组合方式就是一个水合氢离子(它同时含有三个氢原子与一个氧原子)。两种可能的组合方式之间的差异,则完全可以通过“氢原子的电子是否被剥离”这一点来得到解释,而不需要求助于化学结构之外的解释因素。而对于“必然性”的某种组合论解释则如下所示:如果现实世界中存在着n个基本对象,那么这一点就是必然成真的:无论你如何排列这些对象,任何排列方式都不会导致少于n的基本对象数量。而对于“不可能性”的某种组合论解释则如下所示:以命题“一块豆腐重2克”与命题“同一块豆腐重1克”为例,我们都知道它们不可能同真。但为何呢?现在我们就来分析这样的一块2克重的豆腐的组成结构。我们不妨将其视为两部分:部分甲重1克,而部分乙亦重1克。于是我们就不难得出:对于这块豆腐来说,若其中的任何一个部分具有“1克重”这个性质,那么,其任何的一个其他部分也同时会具有“1克重”这个性质。然而,倘若我们硬是要说整块2克重的豆腐同时也是1克重的话,那么,恰恰因为这整块豆腐也是它自己的一部分(任何一个整体同时是它自己的部分),所以我们就必须根据前面的这句加了重点号的句子而得到如下推论:在这整块豆腐在具有“1克重”的性质的同时,有另外一块的“整块的豆腐”也具有该性质。但这在逻辑上是不可能的,因为在仅仅只有一块整块的豆腐在场的前提下,我们到底到哪里去找另一块豆腐呢?由此,我们就倒推出了:“一块豆腐重2克”与 “同一块豆腐重1克”不可能同真。*正文对于模态组合论思想的上述概括,参考了:Christopher Menzel, “Possible Worlds,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), ed. Edward N. Zalta, URL=http://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/possible-worlds/.

很显然,如果组合论的思路走得通的话,我们就不必在“诸可能世界究竟具有如何的本体论性质”这个问题上浪费哪怕一丁点口舌了,因为除了对于作为现实世界中诸构成要素(与其彼此之间的连接方式)的本体论承诺之外,组合论者并不会对可能世界自身作出任何本体论承诺。这就使得我们可以一劳永逸地断绝像刘易斯那样为“甲框”扩容的风险。同时,我们也不必像语言代理论者那样,全局性地构造出一个作为语言代理物的命题集合,并为如何保证任何一个此类命题集合自身的自洽性而殚精竭虑。毋宁说,在组合论者看来,既然模态性质的衍生取决于对于既有要素之间关系的结构性观察,那么,对于世界结构的局域性信息的获取,就很可能已经产生足够支撑模态性判断的资源。对于已经决意手执“奥康姆剃刀”不放的唯物论者来说,这实在是再好不过的选择了。

不过,组合论也并不是没有自己的麻烦。第一个麻烦是:整个组合论的话语框架均是奠基于对于“简单对象”的本体论预设上(否则我们就无法谈论如何“从简单对象中组合出复合对象”了)。而这个带有浓重《逻辑哲学论》色彩的预设,却在《哲学研究》中遭遇到了后期维特根斯坦的严厉批判,而这一批判显然也在间接的意义上对今日的组合论构成了威胁。第二个麻烦则是:组合论在谈论简单对象的同时,还对简单对象之间的关系作出了本体论预设——而这种预设是不是又会重新引入了柏拉图式的共相概念,则同样令人担心。不过,在笔者看来,与将“可能世界”对象化(无论是在本体论的层面上还是在语言代理的层面上)所导致的麻烦相比,上述麻烦并非是不可克服的。*对于上述第一个困难的大致回应方式如下:我们不必像《逻辑哲学论》所暗示的那样,对世界自身做出一种超越一切语境的、一劳永逸的、并以“简单对象”为分析终点的分析活动。实际上,对于事物之间组合方式与组合要素的组合论式研究,只要能够满足对于当下模态性语句的支撑目的,就可以画上句号,而不必“追根究底”。而对于上述第二个困难的回应方式则是:甚至在《逻辑哲学论》的体系之中,前期维特根斯坦本人也提出过一个对于共相本身的本体论承诺的规避方案:即将两个对象之间的连接性关系不再视为某种作为“第三者”的共相,而是视之为内在于两个对象自带的“卯榫结构”的衍生性关系——只要我们知道了这些卯榫结构的所有信息,我们就不会遗漏任何一种对象之间的可能组合方式(参看《逻辑哲学论》2.0123、2.0124)。今天的组合论者没有理由不去采纳维氏的这一建议。

六、 唯物论需要怎样的规范性理论?

正如唯物论者不得不使用主—谓判断、时间状语与模态词(以及反事实条件句),他们也不得不在其语言表述中使用“应当”、“允许”、“绝对不允许”等与规范性相关的范畴(在逻辑学中,这些范畴亦被称为“道义算子”)。那么,我们又该如何在图-1所给出的范畴树形图中安排规范性范畴的地位,以便使得这种安排可以与唯物论的本体论立场相匹配呢?按照前面数节的讨论所给出的理路,我们似乎应以如下方式回答此问:既然任何牵涉规范性的判断都必然预先牵涉到了主—谓结构、时间与模态性这三个要素,我们就首先要在相关问题领域内寻找到最合理的唯物论立场,然后再在这些立场的融合形态上构造出一种新的符合唯物论精神的规范性理论。不过,不难想见的是,无论是在不同的形而上学领域内的理论营建工作,还是对于这些理论成就在更大尺度上的整合工作,都需要付出极大的心力。而本文将“规范性问题”列在唯物论之“本体论任务清单”的最后一项加以考察,也正是基于“先易后难、先简后繁”的一般方法论考量。

然而,与前节的讨论不同的是,我们很难在考虑规范性的本体论基础之时,找到现成的形而上学理论作为借鉴。这是因为,今天英美的主流分析形而上学家似乎都不将规范性问题视为形而上学研究的一部分,并想当然地认为这属于元伦理学(metaethics)的研究范围。然而,这样的“学科分工”思路却至少导致了两个问题。第一,既然“元伦理学”一般都被定义为“对于道德思想、言谈与实践中的形而上学、认识论、语言学、心理学等诸方面的预设与承诺所进行的探究”*请参看:Geoff Sayre-McCord, “Metaethics,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2014 Edition), ed. Edward N. Zalta, URL=http://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/metaethics/.,那么,元伦理学家就不会关注那些比道德规范更为源初的规范形式——而在此前提下,若我们还是将研究规范性的任务全部“分包”给元伦理学家的话,这就自然会导致道德规范得以浮现的更深刻形而上学根基始终处于昏暗之中;第二,受到休谟“实然”推不出“应然”这一论断的影响,*参看关文运译的休谟的《人性论》(商务印书馆1996年)第三卷第三章第一节,第509页。大量的元伦理学研究资源都被花费到了对于“实然—应然”关系的讨论之上。尽管这一问题本身的重要性是毋庸置疑的,但“实然—应然”关系这一表述方式却很容易诱导我们将“实然”当成一个整体来看待,从而忽略了在“描述实然”这个层面上所会产生的种种争议(如“唯名论—柏拉图主义” 之争、“当下论—四维论”之争、“模态具体论—模态抽象论”之争,等等)对于规范性研究所可能起到的影响。由此,我们就有理由认为,在目前的元伦理学研究与形而上学研究之间,还存在着一个非常醒目的理论空白区有待填补。这种现状也暗示了我们:如果真要对“规范性的起源”这一问题作出一番能够兼顾形而上学视角与元伦理学视角的综合式研究的话,我们或许还要在现有的形而上学与元伦理学文献之外再寻找新的灵感。

而在笔者看来,作为战后新涌现出来的哲学分支的认知科学哲学(philosophy of cognitive science)或许能够提供上面所提到的这种灵感。概而言之,认知科学哲学的基本任务,便是对于认知科学——即从计算机科学与生物学等角度对“认知”(cognition)进行综合研究的学科——的哲学前提进行系统性的探究。而与形而上学中处处存在的唯物论与反唯物论斗争不同的是,在认知科学哲学的领域,唯物论立场几乎是所有专家的本体论预设。因此,如果一个认知科学家愿意在“规范性”问题上投入心力加以思考的话,他的成果将很自然地带有唯物论的色彩。同时,目下西方学界所说的“认知”,实际上已经包括了人类心智活动的一切方面(包括道德判断)。因此,一种“认知科学化的规范性研究”,自然也就能够帮助我们注意到那些为元伦理学家所忽视的、道德规范之外的规范性种类。

近年来所发表的从认知科学哲学角度研究规范性问题的最重要学术成果,当莫过于美国加州大学洛杉矶分校的著名哲学家泰勒·柏芝(Tyler Burge)的《客观性的起源》。*Tyler Burge, Origins of Objectivity (Oxford: Oxford University Press, 2010) 313-314.柏芝在书中指出,为伦理学家所关注的“道德规范”远远不能涵盖所有的规范种类,甚至连“典型的”规范都谈不上。相关理由是:道德规范的落实,不得不预设具有意向状态的人类个体能够在其内部心灵机制中复制相关规范——而在柏芝看来,不少规范的落实,其实并不需要这样复杂的意识主体的存在。*Tyler Burge, Origins of Objectivity (Oxford: Oxford University Press, 2010) 313-314.关于这方面的例子,首先可以提到的乃是“统计学正常性”(statistical normality)——而此类“正常性”又构成了“信息”(information)这个今天经常被讨论的概念的基础。譬如,悬铃木树干之横截面的年轮数目,之所以能够承载“树龄”这一“信息”,乃是因为年轮数与树龄之间的确是存在着某种统计学意义上的共变关系的——而这种共变关系又显然是与心理主体的存在无关的。同时,“统计学正常性”这个概念又预设了其与“统计学反常性”之间的界限,而这种界限本身便是“符合规范”与“不符合规范”之间界限的雏形。

至于一种更复杂、且更值得关注的前道德之规范性,则是柏芝所说的“自然规范”(natural norms)——譬如说是一颗健康的心脏的运作所要遵循的生物学规范。就此,柏芝写道:

我所说的“自然规范”,并不是指可以通过自然主义方式而被还原掉的规范。我所指的,乃是一种特定的展现层次——在该层次上,对于特定功能与目的性的实现乃是可能的,而这一点也组成了一种与之相关的解释资源[以解释为何会发生这些];同时,上述这一点无涉于个体到底是以积极的态度还是消极的态度来对待相关的功能或者规范。*Tyler Burge, Origins of Objectivity (Oxford: Oxford University Press, 2010) 311.

从形而上学角度看,这段引文有值得玩味之处。柏芝一方面承认“自然规范”的“自然性”,一方面却又认为它们无法按照自然主义的方式而被还原掉。这种看似矛盾的立场,或许可以通过图-1所提供的范畴框架来加以解释:一方面,“自然规范”的实现所依赖的所有的本体论资源都必须落实于“甲框”;而另一方面,从“甲框”所溢出的理论衍生物却可以进入“乙框”,构成对于被讨论的对象的整体行为的解释资源。需要注意的是,如果我们依然要以一种忠于唯物论的方式解释这段引文的话,那么,上述引文中所说的“不可还原性”,仅仅只能是指相关的理论衍生物在解释活动中的相对独立性,却并未抹杀这些衍生物在本体论层面上对于“甲框”中要素的依赖性。

那么,我们该怎么理解规范性因素从纯然事实中的“溢出”机制的运作呢?由于柏芝本人并不是形而上学家,他并没有在形而上学的抽象层面上给出对于相关问题的解答。不过,他通过引入相关自然科学资源所作出的相关解释,在精神上却非常契合于模态组合论者对于模态性起源的解释方式。在前节的讨论中我们已经看到:模态组合论的核心命意,就是将特定的模态属性视为特定的世界要素组合方式的“内在性质”。也就是说,只要如此这般的世界要素组合方式被确定了,那么别样的组合方式的模态性质就已经由此被锁死了,而不会发生产生任何例外(比如,你无法从n个不可再被分解的构造要素中变出n+1个要素来)。另一方面,一旦相关的世界配置形式的模态性质被锁死了,我们就可以在一个相对独立的“乙框”中完成对于“别样组合方式”的表征,而不必将事事还原到“甲框”中予以讨论。而柏芝所给出的对于规范性起源的自然主义解释,也正具有类似的叙述思路,只是自然科学细节的加入使得组合论者所说的“组合方式”在柏芝那里获得了更富内容的表达而已。比如,当他在讨论生物体的知觉规范性中最基础的层面——“对于事物客观性的表征”——的时候,他并不怀疑自然选择机制能够选中那些“能够具有客观表征能力的生物体”,以便提升其自身的适应性(尽管在他看来,这并不意味着知觉心理学对于知觉规范的解释可以被还原为相关的生物学叙述)。而当他说“心理学之所以可能,乃是因为感觉系统的生物学功能的确与表征功能比较相近;心理学之所以有趣,又是因为前述两种功能并不同一”的时候,*Tyler Burge, Origins of Objectivity (Oxford: Oxford University Press, 2010) 302-303.他实际上想表达的,无非就是下面这层意思(如果他能够按照图-1所给出的话语框架来重新表述其观点的话):“乙框”中的规范性描述之所以可能,乃是因为这种描述在所指的外延方面与“甲框”中的事实描述所指涉的外延足够接近;而“乙框”中的规范性描述之所以有趣,乃是因为“甲框”与“乙框”各自的描述层次在内涵方面无法彼此替换。

当然,若我们仅仅按照模态组合论的模式简单地将柏芝对于自然规范性的研究成果与之比附的话,我们依然还未按照形而上学研究所要求的严格性,对特定自然规范与“甲框”构成要素之间的“内在关系”作出一种彻底的分析。即使我们作出了这种分析,如何将相关的成果一步步回馈到伦理学家所关心的道德规范的讨论上去,依然将会成为一种非常艰巨的任务。不过,至少可以断定的是:柏芝从自然规范入手研究事实与规范之间关联的整体思路,乃是建立一种符合唯物论要求的规范性理论的必经之路,因为只有在最紧贴“唯物论基本盘”的地带去构建规范性理论的大厦,我们才能保证这样的大厦不会成为柏拉图主义者的庇护所。而也正是在这些作为新根据地的“自然规范性”坞堡的掩护下,唯物论者才可能有机会按照类似的构建思路,步步为营地进入道德规范性的领地,寻机与反唯物论者展开轰轰烈烈的决战。

七、 总 结

至此,以“谓述”、“时间”、“模态”与“规范”为问题的切入点,笔者已经就如何在当代分析形而上学的框架中构造出一种相对合理的唯物论理论,给出了一些粗线条的意见。大致而言,这样的一种唯物论理论将采取此种或者彼种的唯名论立场,并依据“奥康姆剃刀”原则,一边回避对于诸多可能世界的本体论承诺,一边采取某种组合论式的模态立场。而这种拟议中的唯物论立场的规范性理论构建,则不妨以柏芝的“自然规范”概念为关键词,且以某种模拟模态组合论的思路,慢慢向“以自然主义方式解释道德规范”这一最终理论目标逼近。不过,关于唯物论者当采纳如何的时间哲学立场(特别是我们当如何在当下论与各个版本的四维论之间作出选择),本文则保持相对开放的态度——而这些理论抉择是否一定会引发在其他方面的形而上学后果(譬如,对于时间四维论的采纳是否一定要导致模态方面的刘易斯主义),则亦需进行更深入的研究。不过,本文业已完成的讨论,恐怕足以向读者表明有关唯物论的形而上学争鸣的基础性、技术性与困难性了。此外,考虑到唯物论者在进行本体论营建的同时,必须以严苛的态度面对“甲框”以外的对象的本体论地位,其在“建材”方面的选择范围也必定要远远小于作为其敌对面的柏拉图主义者。这同时就意味着,唯物论者必须在更艰难的工作条件下与反唯物论者展开思想竞争。试问,倘若就连如此富有挑战性的哲学营建工作,都会被贴上“肤浅”的标签,那么,吾辈又当去何处寻觅哲学研究中真正的“深刻性”呢?

[责任编辑 晓 诚]

Materialism Is not a Naïve Ontological Stance—Some Remarks from the View of Analytic Metaphysics

XU Ying-jin

(CollegeofPhilosophy,FudanUniversity,FudanUniversity,Shanghai200433,China)

Materialism is not, as some may mistakenly suppose, a superficial ontological stance. A careful definition of what materialism is, generally speaking, bound to involve at least four rather fundamental metaphysical questions: (i) How to account for the nature of predication without making ontological commitments of Platonic universals?(ii)How to articulate the metaphysical significance of tensed expressions without excessive ontological commitments of non-present entities? (iii) How to account for the nature of modality, or the metaphysical significance of counterfactuals, without making ontological commitments of possible worlds other than the actual one? (iv) How to account for how normativity is naturalistically originated without presupposing Platonic norms? When any intellectually serious materialist is attempting to address any of the foregoing questions, the Principle of Occam’s Razer, i.e., a principle encouraging the minimization of the number of the assumptions of a given theory, is one of the most vital working principles that he should keep in mind, and neither the rejection of Platonic entities nor the constraints of the scale of the world of particulars can be made sensible unless this principle has been put on the table already. These considerations may lead a materialist, when he is addressing the problem on predication, to embrace one of the nominalist stances, especially those of metalinguistic nominalism and trope theory. Accordingly, when the problem on modality is addressed, the same principle would lead a materialist to reject modal concretism, according to which all possible worlds are concrete entities, and to favor modal abstractionism or modal combinatorialism, in the framework of both the ontological priority of the actual world can be warranted. As to the problem concerning normativity, a materialism-friendly proposal is both inspired by Tylor Burge’s notion of “natural norm” and modal combinatorialism, or to be specific, according to this hybrid proposal, how natural norms are derived from the physical world is determined by how different constituents of the physical world are combined with each other. However, among all of the big metaphysical questions concerning the theoretical niche of materialism, the one related to the nature of time is most troublesome. Hence, how to make a sensible option between presentism and varieties of four-dimensionalism is still an open question for a materialist to answer, and the advantages/disadvantages for taking this or that stance do appear to be equally obvious. Therefore, an intricate form of materialism, which is expected to offer satisfactory accounts of predication, temporality, morality and normativity, is still being wanted in the arena of analytic metaphysics.

materialism; ontology; modality; time; normativity; predication; analytic metaphysics

徐英瑾,复旦大学哲学学院教授,博士生导师,教育部长江青年学者。

⌾ 本研究得到国家社科重大项目“基于信息技术哲学的当代认识论研究”(项目批准号:15ZDB020)的资助。