用音乐作品进行调式调性听觉训练

——以古典主义时期音乐作品为例

胡 巧

(四川音乐学院,四川 成都 610021)

用音乐作品进行调式调性听觉训练

——以古典主义时期音乐作品为例

胡 巧

(四川音乐学院,四川 成都 610021)

视唱练耳听觉训练较为重要的一个环节为调式调性的听觉训练,本文主要论述如何结合古典主义时期的音乐特点,选用该时期最具有代表性的音乐作品作为听觉训练的素材,进行调式调性的听觉训练,培养学生对音乐作品中的调式调性的听觉分析能力,增加他们对古典主义时期的音乐特点及音乐风格的了解,丰富音乐阅历。

调式调性;音乐作品;听觉训练;古典主义时期

一、用古典主义时期音乐作品进行调式调性听觉训练的目的和意义

视唱练耳课程中的调式调性的基础训练进行到一定阶段后,就可以选用作品进行调式调性的听觉训练,因为音乐作品中蕴含着非常丰富多彩的调性布局,是我们平时的视唱练耳教材所不能涵盖的,所以在调式调性训练的后期,就可以适当加入音乐作品作为听觉训练素材的补充,能够丰富课堂内容,激发学生的学习兴趣,并且能够让他们将平时进行的基本技能训练与音乐作品紧密地联系起来,与音乐实践活动联系起来。

18世纪古典主义时期,有别于巴洛克时期的复调音乐,主调音乐成为主导,大小调成为了该时期音乐作品中调式思维的基础,它们之间呈现出的调式色彩的对比成为了音乐作品中的重要表现因素。但它又有别于其它音乐历史时期(如浪漫主义时期和印象主义时期),调性布局较为规范,比较适合作为刚加入音乐作品时进行的听觉训练的素材,能够让学生在感受到绚丽的调式色彩的同时,也能够较好地衔接上平时进行的基础训练的内容。

二、用古典主义时期音乐作品进行调式调性听觉训练的内容

笔者选用了古典主义时期最具有代表性的音乐作品作为视唱练耳教学中听觉训练的素材,培养学生对音乐作品中调式调性的听觉分析能力,增加他们对古典主义时期的音乐特点的了解。

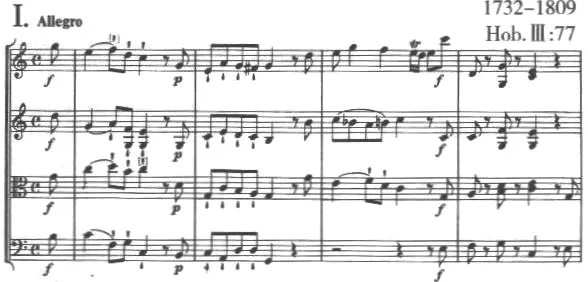

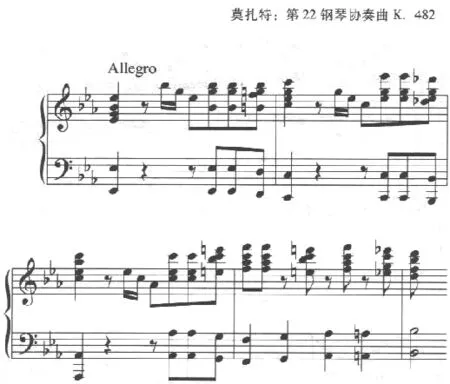

古典主义时期音乐的调式调性大多属于大小调体系,训练素材主要选用维也纳古典乐派代表人物如海顿、莫扎特、贝多芬的音乐作品。以海顿的《C大调弦乐四重奏》OP.76之3《皇帝》为例。海顿的这首弦乐四重奏非常著名,全曲共四个乐章。笔者就以第一乐章为例。听第一乐章时,可分为两个阶段进行训练。训练内容由易到难,循序渐进。

(一)第一阶段:在老师引导提示下的训练

音乐作品中(特别是西方音乐作品)都会蕴涵着非常丰富的调性布局,其中就必然会包含离调转调。开始训练调式调性时,学生不能够独立自主地进行听辩感受和思考,所以在这一阶段的训练中,可以提取一些短小片段,让学生在老师的引导和提示下,基本掌握如何在作品中分析调式调性以及离调转调的方法。具体步骤如下:

1.让学生听辨并把握各个片段的调式调性

分别播放每个调性得到巩固的作品片段,(如先播放1到12小节,C大调片段;再接着播放13到28小节,G大调片段。依此类推)

要让学生清楚,从听觉上即感性上来判断调式调性的关键,是要有属到主的和声进行及收束感,其次可以根据调号以及主音来判断。对于感性方面无法判断的学生,采取理性的谱面分析,再将这种理性通过听辨感受转化为感性。理性的谱面分析可以根据调号及变音记号来进行判断。例如在第4小节,就有明显的属七到主和弦的进行作为完全终止,而且从调号上来判断,就可以确定调性为C大调。例:

2.在学生清楚各个片段的调式调性后,要让他们对转调离调有所认识

(1)转调

在音乐进行中,脱离原来的调性而进入另一调性称转调。从不同的角度出发,转调可分为许多种:①从调关系来说,分近关系转调及远关系转调。②从转调手法来说,用模进的手法构成的转调,可称为模进转调;用逐渐过渡的手法构成的转调,可称为过渡转调;用色彩对比的手法构成的转调,使人感到突然的,可称为突然转调或调性对置等等。转调是音乐发展的重要手法,能提高音乐的表现力。在海顿这首弦乐四重奏的第一乐章中,就包含有调性对置、过渡转调、模进转调等等……

例如:在12小节~13小节处,就运用的是调性对置手法。

在下例中,要求学生先从听觉来感知,前调与后调之间没有任何过渡,前调结束后,后面直接从另一个调进入。再从谱面分析,12小节结束在C大调的主和弦上,13小节直接从G大调开始,这种转调手法为调性对置。

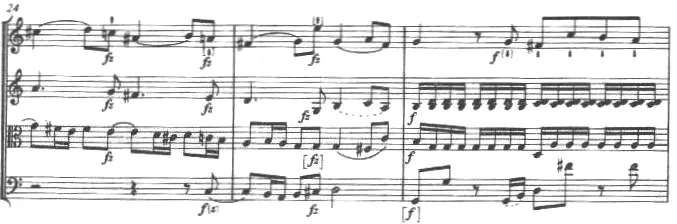

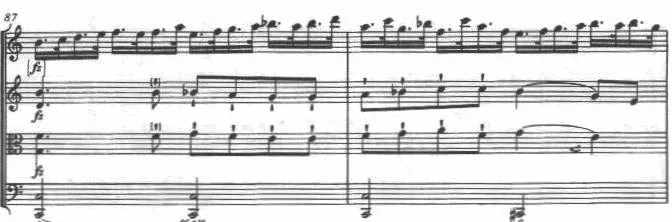

在87~88小节处,运用了模进手法转调。

从C大调转到F大调。海顿通过模进直接引出F大调的导七和弦,在88小节进行到主和弦。将这些具体的转调片段一一抽取出来,让学生进行听辨,教师要详细讲解和引导学生进行调式调性听觉分析。

(2)离调

离调可以理解为转调的一种特殊形式,它属于转调的范畴。离调具体是指音乐作品中出现了临时变化音而使调性中心发生了临时改变,仅仅作了短暂停留之后又回到了原来的调性上,调性色彩产生了对比。这种现象称作离调。它与转调不同的是,既不在新调上作巩固,也不作发展。

学生刚开始接触到离调时,可能会觉得较难判断,因为离调片段并没有在新调上巩固、发展、结束,而只是出现了一些临时变音以及调性色彩的变化。

音乐作品中出现的离调片段大多是通过副属和弦来完成的。因此在离调训练的同时,最好结合和声训练中的离调训练。

开始训练时,也要分成一些小片段来进行。将离调的各个片段分别播放。让学生脱离乐谱听音响,边听边记录和声功能布局。判断离调的方法,一般来说,除了根据临时变音记号判断外,还可以根据离调片段中所出现的非主调的属到主的音响感觉来判断。在一个调性中,如果出现了非常短暂的其它调的属到主的音响感觉,与原本的调性色彩产生对比,并且出现了临时变音,这样就大致可以判断是离调了。如果是连续的离调模进,还可以根据每个离调片段与前一片段的音程关系进行判断。例:

古典时期的音乐作品中,用副属和弦进行离调以及离调模进变得非常的普遍和典型。

这个片段中,通过在SⅥ、S、SⅡ3个下行三度和弦的前面,冠以各自的属和弦(副属和弦),形成了离调模进。

在听该片段时,首先让学生判断调式调性,再让他们说出这一片段中共有几次模进,每次模进的度数是多少。再让他们感受片段中是否有不属于该调的和弦(即副属和弦),共有几个副属和弦等。

在听觉上大致分析离调片段后,再将作品浓缩成四部和声框架,弹奏给学生听,并引导他们分析并标注出功能标记,尤其是各副属和弦以及各临时主和弦的标记。例如在听辨并记录下副属和弦功能标记后,让他们视谱再听,将刚才记录的功能标注在乐谱中的准确位置。并结合自己所写的和弦连接的功能标记再次感受音乐作品。

进行了大量的对作品片段的听辨与分析,基本掌握调式调性的判断方法后,学生基本上能独立地判断出作品片段的调式调性。这时就可进入第二阶段的训练。

(二)第二阶段:独立自主完成听觉训练

本阶段的训练可以选用作品的一个乐章来进行。让学生独立自主地完成听觉训练。以海顿的《C大调弦乐四重奏》OP.76之3《皇帝》为例。

在第一乐章中,有一些非常明显的调性已经得到巩固的转调片段。

听辨过程中,首先要求学生判断调式调性。让学生脱离乐谱听音响,边听边记录调性布局。

例如:第一部分C—G—g—bE—G。在听辨并记录下调式调性后,让学生视谱再听,将刚才记录的调式调性标注在乐谱中的准确位置。

脱离乐谱听音响的好处是,使学生的注意力集中到听觉上,只依靠听觉来获取所需要的信息,让感性的听觉得到理性的训练。而视谱听辨时,学生会分配部分注意力到视觉上去,从谱面上分析判断调式调性。

作品中间有一些非常短暂的离调模进片段,例48~50小节。

连续的两个副属和弦的离调模进。这些非常短小的片段,可以让学生直接凭听觉说出具体的和声进行以及和声功能布局。

三、结语

加入音乐作品进行调式调性的听觉训练,一定要在扎实的基础训练之后进行,以免个别学生在在基础训练都还未掌握好的时候,贸然加入作品的训练,他们会云里雾里,不知所以。一旦学生能够独立自主地分析一部音乐作品的调式调性布局以后,他们的听觉分析能力就跨上了一个新的台阶,也就达到了我们视唱练耳课程训练的目的:发展学生的内心听觉,让学生在掌握视唱练耳基本技能的同时,丰富音乐阅历,全面提高学生的音乐素质。■

[1] 王光耀.视唱练耳教学法论集.太白文艺出版社,2008.

[2] 吴世锴.和声艺术发展史.上海音乐出版社,2004.

[3] [美]G.威特利奇 L.汉弗莱斯 著,孙从音 译,缪天瑞 校.练耳—通过音乐作品训练听觉.人民音乐出版社,1985.

——以利盖蒂的部分音乐作品为例

——泛调性音乐分析引论