分层缕析 步步作答

——地理材料分析题例析

辽宁省实验中学分校 贾吉波

在历年各省市的高考地理试题中,无一例外的都会有这样一类试题,而且分值都很高。这类试题往往提供大量的陌生信息,设置问题情境。此类题主要是考查考生获取和解读陌生信息的能力,这也成为了历年高考试题的显著特色。而考生该如何充分准确解读这些陌生信息并结合所学知识分析解答此类问题,始终是高三学生地理备考中的重难点。那么,面对各种各样的陌生材料信息,如何准确解读以充分获取信息?

一、解读文字材料信息

1.咬文嚼字,化繁为简,化暗为明

此类题目,往往会给出大量的文字材料信息,针对这些纯文字材料信息的解读,首先要宏观上通读一遍,从整体上把握此问题的主题内容;然后开始对材料进行由表及里,去粗取精的综合分析,找出整段文字的关键词,捕捉指向性信息,明确材料的中心问题及属性,理清它们与地理学科中哪些知识、规律和原理发生联系,比如涉及时间、地点、数量、地理事物以及变化趋势等方面的文字信息,明确问题产生的自然因素和社会因素,辨别哪些是人类活动对问题的产生和发展起主导性作用,哪些是关键性的,起决定性作用的因素,并将这些关键信息和自己的知识体系进行有效的衔接,找到信息的关联。这样,通过阅读从材料中提取关键性信息,掌握材料的核心和问题的本质,为进一步分析提供基础,之后分析作答。

例1 读下列资料,回答问题。

驱车从甲地到乙地,早晨出发时昏天黑地,恰似子夜,接近中午才曙光初露。还没有来得及寻找太阳,只见路边所有黑色的树枝全部变成了金枝铜干,……一个白天就这样火石电光般地匆匆打发了。大雾不知从何升起,……只能隐约看到昏黄的雾灯。车窗上又噼噼啪啪响起雨点,从此这雾再也不散,这雨再也不停。

——节选自《行者无疆》作者余秋雨

(1)材料中叙述的自然现象发生在

A.南美洲的南端 B.北欧

C.我国的北极村 D.我国的贵阳附近

(2)材料中叙述的自然现象出现的时间是

A.12月 B.4月 C.7月 D.10月

(3)甲、乙二地的气候类型最有可能的是

A.极地气候 B.温带大陆性气候

C.地中海气候 D.温带海洋性气候

根据本题中的材料信息可以判断出,该地该日白昼时间非常短,结合所学的地球运动部分知识,因为只有极圈附近及极圈内的地区才有时间非常短的白昼或黑夜,因此可以据此推断该地区应该位于极圈附近及极圈以内的高纬地区。再比较第(1)小题中的四个选项中的地点,只有北欧符合要求。因北欧靠近北极圈,结合题目中该日白昼时间非常短的关键信息,很容易便能得出结论,时间一定是冬季,所以题目(2)应该选择A。再结合所学的世界气候类型的分布,北欧地区主要有三种气候分布,分别是温带海洋性气候、温带大陆性气候和极地苔原气候,再根据题目材料中信息该地此季节(冬季)多雨多雾的天气描述,比较三种气候类型的降水特征,则该地最有可能为温带海洋性气候,因其终年多雨,尤其是冬季,西风势力将会变得更强,则雨雾更多。

本题的材料信息叙述文字较多,且信息都比较隐含,所以这就要求考生在解读时要牢牢抓住两点关键信息:一是白昼极短,二是多雨的气候。紧紧围绕这两条信息,化暗为明,分层缕析,最终便能得出正确答案。

2.将文字信息图表化,变抽象为具体

图文信息的转换是考生应该具备的一个很重要的能力。因为有些纯文字材料描述的信息是较为抽象的立体空间信息,考生仅凭文字信息的内容运用抽象、归纳等逻辑思维能力解答问题的难度较大,而且比较容易出错。但若将文字信息图表化,可使抽象的文字、思维更加的形象化,问题便会一目了然。此类图文信息转换类试题在近年高考中频繁出现,主要目的就是为了考查学生灵活转化信息的能力。

例2 北半球各地昼夜逐日接近等长期间

A.南极圈白昼时间逐日变长

B.北回归线正午太阳高度逐日减小

C.赤道正午太阳高度逐日增大

D.太阳直射点始终由北向南移动

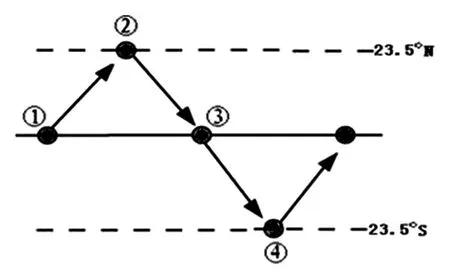

本题信息都是纯文字叙述,直接做较抽象,如果将题目中的文字信息转化为太阳直射点的移动图(如下图),图中的①、③处即为符合题意的时间,这样呈现出的信息形象而直观,再结合所学的知识,便可迅速准确地得出答案C。

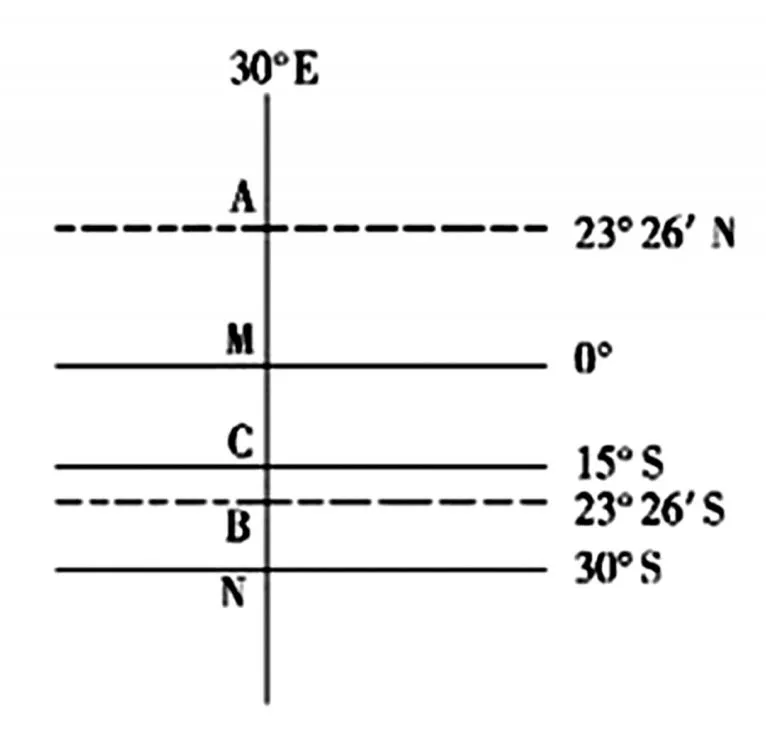

例 3 设 M(0°,30°E)、N(30°S,30°E)两地的正午太阳高度分别为Hm、Hn,判断下列选项中正确的是

A.Hm和Hn不可能在同一天达到最小值

B.每年有某一时刻Hm=Hn

C.每年有9个月以上Hm≥Hn

D.任何时候都是Hm≥Hn

本题只凭在头脑中思考,几乎没办法正确地作出解答,但若根据题中的有关信息,转化为示意图,则思考起来就简单得多。

根据转化出的图(如下图),可以看出:

①太阳直射点在AB之间移动,一个往返需时一年;

②离太阳直射点最远时,正午太阳高度最小;

③太阳直射点位于M、N两地正中间(C地)时,两地的正午太阳高度相等;

④离太阳直射点近的点正午太阳高度大于离太阳直射点远的点。

结合题中的条件可知,C项正确。

二、解读图表材料信息

地图被誉为地理学的“第二语言”,所以图表材料题是地理试题的重要组成部分,几乎题题有图题题有表,其图表材料不外乎由点、线、面、数据、图例、文字等要素组成。在解答此类问题时,要紧紧围绕点、线、面的分布特点,抓住定位、定量、地理要素的变化趋势、特定地理事物等方面的重要信息,再结合所学的知识,进行综合分析,进而解答问题。

1.剖析问题,追根溯源

此类材料题,往往信息很丰富,文字描述也很多,如何在大量的文字信息中获取重要的信息,关键在于认真仔细地解剖设问,找出设问的关键词及指向,然后紧紧围绕这些方面到材料中去寻找相对应的信息,并结合所学知识将其转化为答案要点。组织答案时要在设问的引导下,认真理清思路,将思维的结果整理归纳,条理清楚地解答,做到答案科学、完整、周密。特别是对简答题,务必要按照问题的逻辑,层次分明地回答,尽可能地使用地理原理和地理术语,使回答简明扼要。

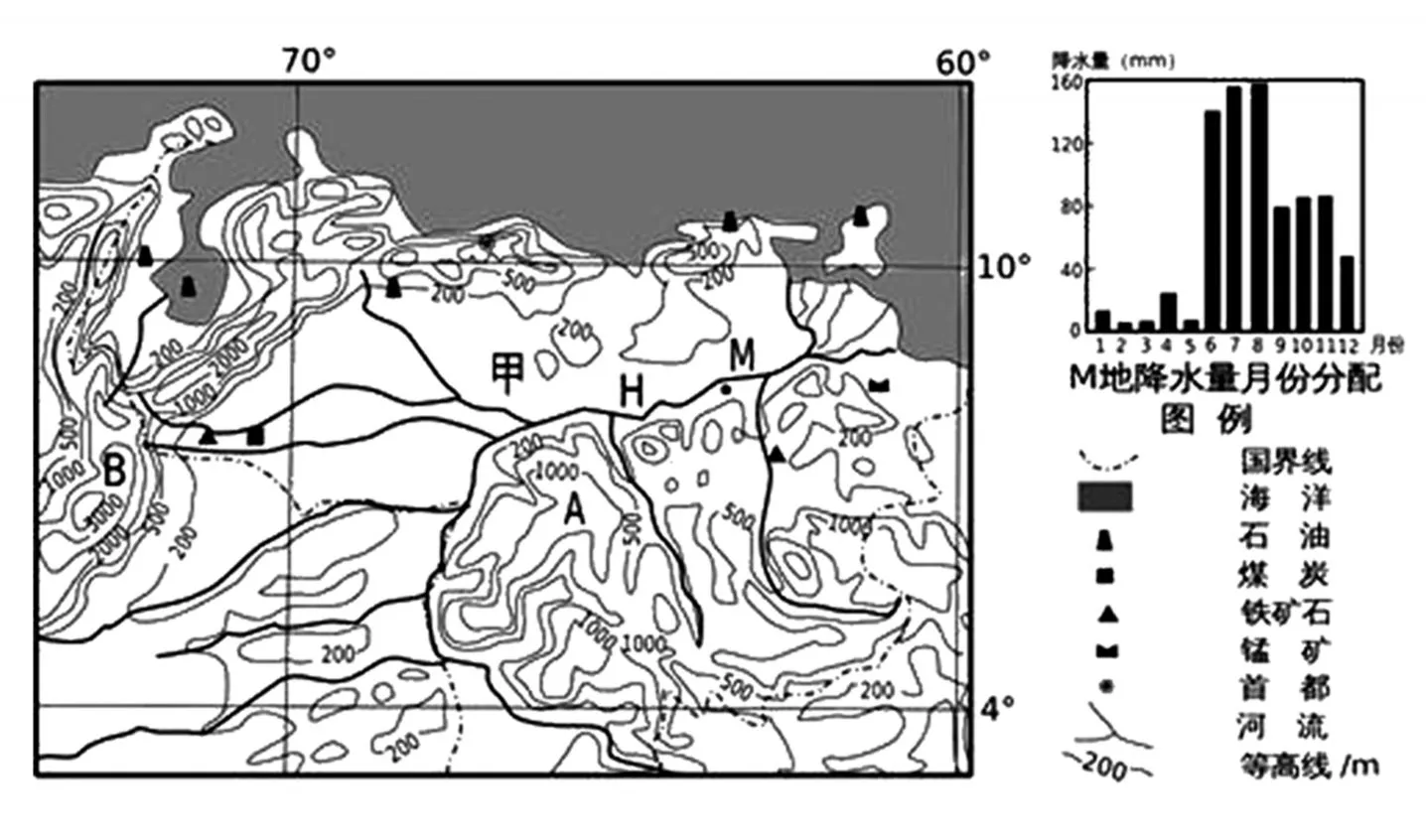

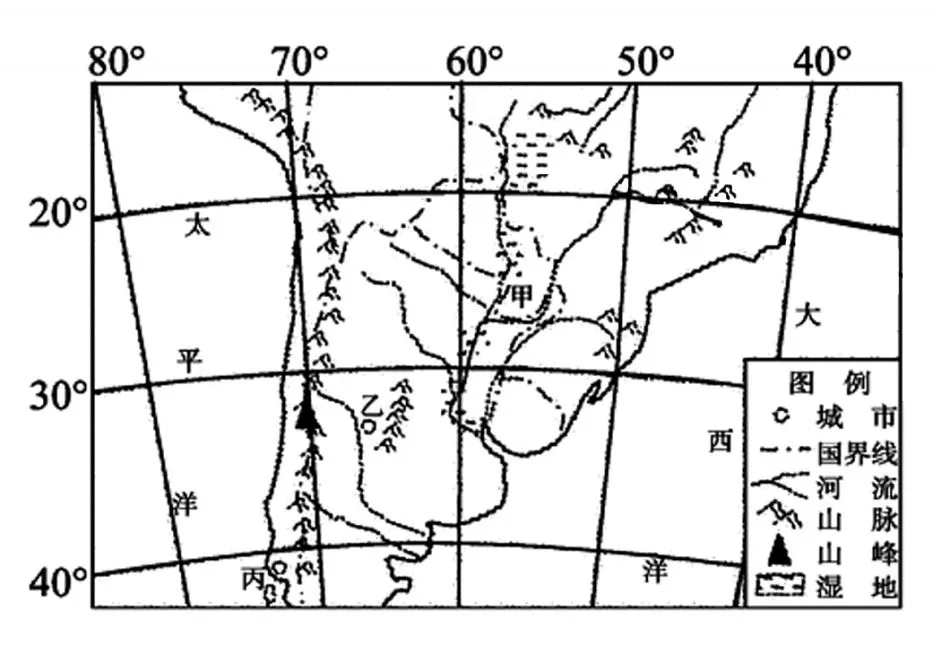

例4 图中的主要国家是拉丁美洲经济一体化集团的重要成员国。甲国为拉丁美洲人均GDP较高的国家,与中国有良好的贸易关系,2006年8月双方签订了农田灌溉系统建设、矿产品开采、机电生产等多项协议。

(1)分别说出A、B两地所在地形区的主要地形类型。

(2)描述H河中下游的水文特征。

(3)说明甲国建设农田灌溉系统的自然原因。

(4)分析甲国吸引中国投资工业的有利条件。

本题的第(1)小题判断地形类型的问题,解决此问题则是根据图中的等高线的分布和数值特征来解答。通过读图我们发现A地所处地形区的海拔高度都在500m以上,而且等高线分布比较稀疏,所以A地的地形应该是高原;B地所处地形区的海拔高度也在500m以上,但是等高线分布比较密集,故为山地。所以解答地形类问题往往通过图中的等高线来解答。第(2)小题问的是“H河中下游的水文特征”,则要紧紧围绕河流的水文特征的几个方面来回答,这就要求考生要回到材料中有针对性地去寻找水文特征的相关信息,如流量、汛期、含沙量和结冰期等信息。水量及其变化、有无结冰期等主要看图中H河所流经地区的气候特征,而材料中恰好给了H河下游M地的降水量资料,根据降水资料图反映出“水量丰富,水位季节变化大”的特征,根据H河的纬度位置判断,H河地处低纬,最冷月均温在0℃以上,所以无结冰期;河流的含沙量的多少则主要看流域内植被的分布状况,根据经纬度和海陆位置分布,可以得出流域内的自然带主要是热带草原,植被覆盖好,所以河流的含沙量小;河流的流速则要看图中地区的地势特征,而地势特征则要看图中的等高线分布情况,图中的等高线分布较稀疏,说明该地地形平坦,所以水流平缓。第(3)小题“建设农田灌溉系统的自然原因”,分析这个问题,主要分析两个方面,即建设灌溉系统的必要性和建设的有利条件,建设灌溉系统的必要性主要看降水的特征,根据材料中H河下游的降水资料显示该国降水季节变化大,干湿季分明,干季需要水源灌溉,而中下游平原雨季需要排涝,建设水库的有利条件则考虑河流上游为山区,适于水库的修建。至于第(4)小题,则要从自然和社会经济两方便来回答,回到材料中寻找信息,材料中提供了位置、交通(海运与河运)、资源等自然方面的信息,“人均GDP较高”暗示市场潜力较大,“与中国有良好的贸易关系”则反映国家之间协作较好,政策支持,综合这些信息,便不难得出答案:石油、煤、铁、水能等资源丰富;国家之间协作较好,人均收入较高,市场潜力较大;水运便利(海运和河运);政策支持。

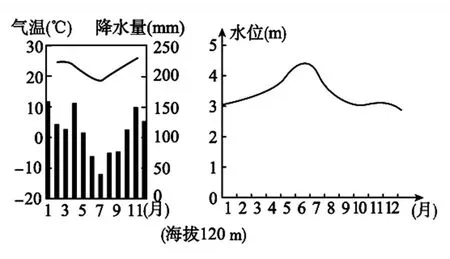

例5 据下列材料,完成问题。

下图为世界某区域略图。

下图为上图中甲地气候统计图和河流水位年变化图。

简述甲地河流水位特征,并分析成因。

[图形解码]

[答案]

全年水位高(全年水位在3米以上);高水位在冬季(6月至7月),低水位在夏季(12月至次年1月);水位年内变化较为和缓。降水量丰富;河流的上游有大面积沼泽,滞留径流使高水位比多雨季节推迟数月;调节径流使水位变化和缓。

2.对比差异,图文结合,综合分析

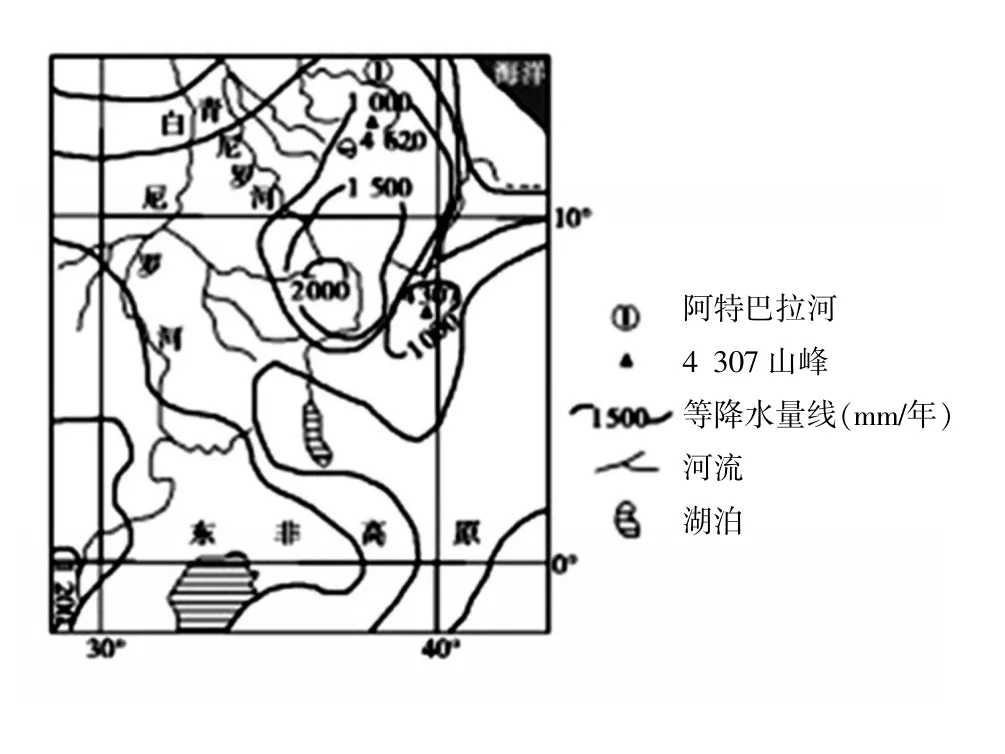

例6 根据下图和下表资料,并结合所学知识,完成下列要求。

下图示意尼罗河三个源流流域年降水量分布。

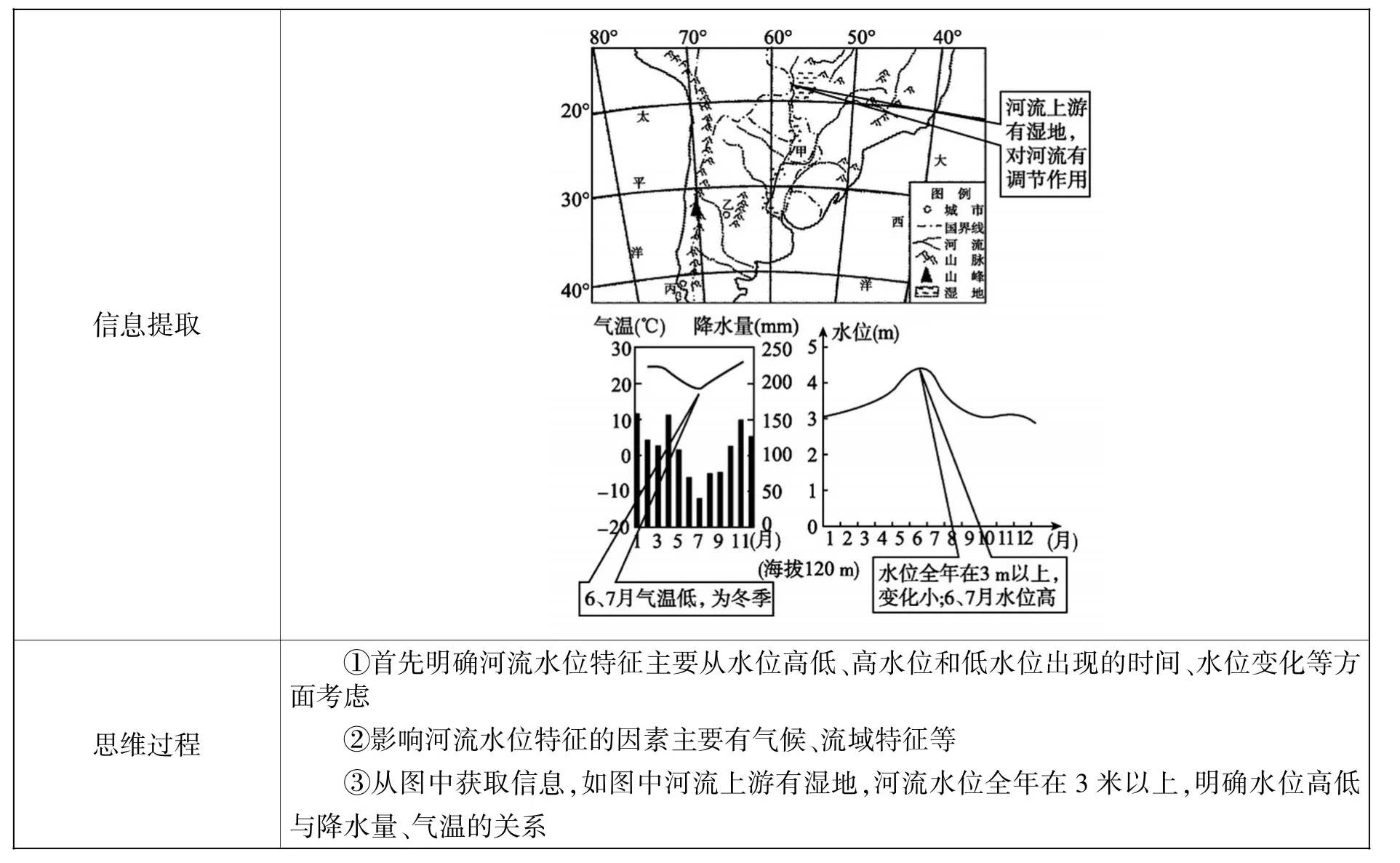

信息提取思维过程①首先明确河流水位特征主要从水位高低、高水位和低水位出现的时间、水位变化等方面考虑②影响河流水位特征的因素主要有气候、流域特征等③从图中获取信息,如图中河流上游有湿地,河流水位全年在3米以上,明确水位高低与降水量、气温的关系

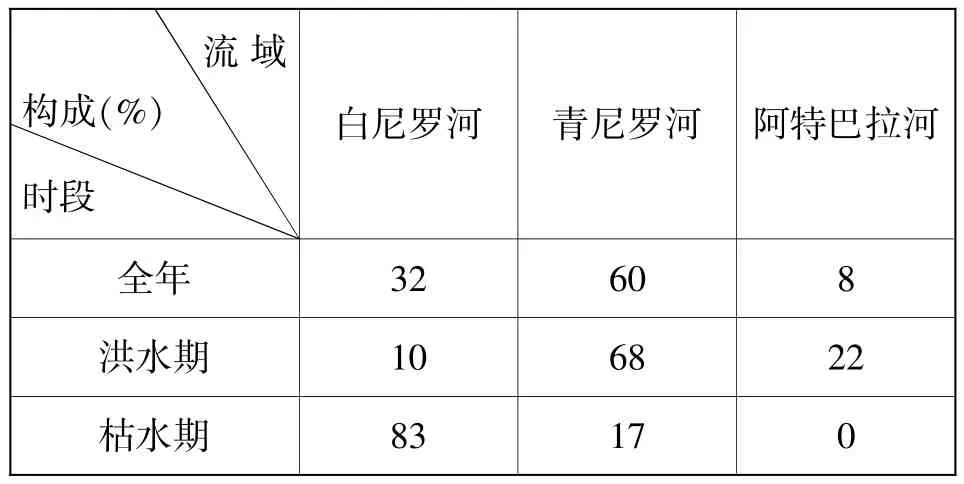

尼罗河径流量构成

流域构成(%)时段白尼罗河 青尼罗河 阿特巴拉河全年 32 60 8洪水期 10 68 22枯水期 83 17 0

分析尼罗河径流量的季节变化特点及原因。

本题的信息呈现由地图和表格两种组成,反映了区域位置、区域内降水的空间分布、尼罗河不同时段各流域的径流构成等,所以在解答此题时要充分注意并利用这些信息。如解答此小题“尼罗河径流量的季节变化特点及原因”时,要仔细比较两方面信息的差异,一是表格所反映的各支流在汛期和枯水期占尼罗河水量的比重差异,二是图中各支流流域分布区域差异及各区域降水差异;再结合所学知识,即三条河流的流域内均为夏半年多雨、冬半年干旱的热带草原气候,便不难得出答案(季节变化特点:洪水期出现在北半球夏半年,枯水期出现在冬半年。原因:尼罗河三个源流的流域大部分,以及流域降水量最丰富、产流量最多的地区,位于北半球热带草原气候区,雨季出现在北半球夏半年,产生径流多;干季出现在冬半年,产生径流少)。

3.找出发生变化的关键因素,综合分析整个演化过程

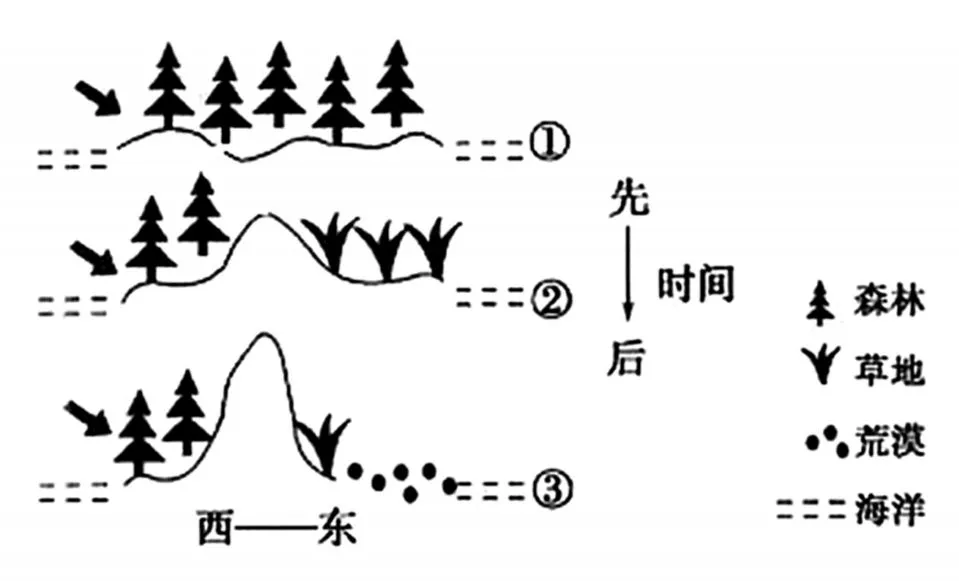

例7 下图反映了不同地质时期某地自然环境的变化,据此回答问题。

(1)引起图中地理环境变化的根本原因是

A.水热条件的变化

B.地壳运动

C.植被类型的变化

D.岩浆活动

(2)下列地区的地理环境与③阶段类似的是

A.马达加斯加岛东西两侧

B.天山山脉南北两侧

C.斯堪的纳维亚山脉东西两侧

D.安第斯山南段东西两侧

(3)图示地理环境的演化过程,主要体现了:

A.地理环境的整体性

B.地理环境的差异性

C.地理环境的复杂性

D.地理环境的稳定性

本题通过三幅景观图反映的是不同阶段地理环境的变化,而其变化又表现在地理要素的变化上,因此在分析问题时就要紧紧抓住地理要素的变化这一重要信息,看哪些地理要素发生了变化,且发生了怎样的变化。不妨将图中地理要素变化过程分解如下:①阶段当地为平地,植被为森林;②阶段当地地壳隆起升高,背风坡植被由森林变为草原;③阶段地壳继续抬升,背风坡出现了沙漠。这一过程中,不断变化的是地形和植被,那二者之间的变化是否有联系?答案是肯定的,即植被的变化是地形变化的结果,是地形的隆起阻挡了气流,从而改变了山地东侧的气候和水文特征,从而导致东侧植被的变化,由此可知引起图示地区地理环境变化的根本原因是地壳运动。此演化过程反映了地理要素相互影响、相互制约的关系,也体现了地理环境的整体性。