遥知水远天长外

葛兆光

听说金开诚先生患病,是在2015年9月下旬的一次会议中。北大的顾歆艺女士告诉我,金先生患了癌症,已经住院,恐怕情况不妙,当时觉得不太相信,记得5月中我因眼疾住院,还接到金先生的电话,反复嘱咐我痊愈之后,务必抽空到浙江一个民办学院去讲演,口气还像往常一样恳切和平静。才短短的四个月,或许情况不至于太严重,抽空给住在北大医院的金先生打了一个电话,听到金先生的声音不算衰弱,而且还惦记着让我讲演的事情,便稍稍放下心来,觉得76岁的金先生一生都是“吉人”,不仅自有天相能逢凶化吉,而且尚有天年可以终老。后来,因为眼疾未愈,加上杂事繁多,也没有机会到北京去,只是凭着顾歆艺女士不时报讯,才知道金先生病情的点滴,随着他的病情加剧,心情也一点一点地沉重起来。

终于在12月14日传来噩耗,可是因为早就安排了日本访问,内人和我不得不缺席遗体告别和追悼会,只好以两人的名义和同在上海的裘锡圭先生夫妇,委托北京朋友献上花圈遥寄哀思。从日本回来后,老同学胡友鸣来电话说,逝世前金先生不仅一直是《文史知识》的编委,是《文史知识》最早的作者,而且也是最早推荐我们这批学生为《文史知识》撰文的人,希望我为《文史知识》写一篇追忆金先生的文章。

下面这些文字,就是应胡友鸣兄的嘱咐写的。

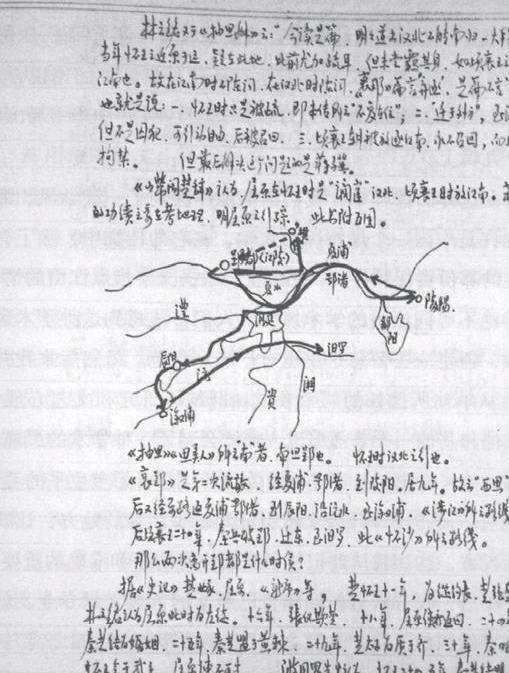

作者在金开诚课堂上的笔记

一

确实,在《文史知识》刚刚创刊时,金开诚先生就吩咐我给这个虽为普及规格却高的刊物写文章。20世纪80年代初,我在北京大学古典文献专业读本科,稍后又成为这个专业“文革”后的第一批研究生,照理说,还不是一个够格写“文史科普”文章的角色,在那个刊物还不多的时代,大学本科生或者硕士研究生给《文史知识》这样多少有些“传道解惑”的杂志写文章,恐怕还嫌稚嫩。特别是,当时《文史知识》提倡“大学者写小文章”,翻开当年的目录就知道,作者大都是今天所谓的大牌教授。好在金先生一贯主张“不拘一格降人才”,而且总是让学生先“看”再“想”还得“写”,所以,总是鼓励我出手。他曾说,古文献专业的人读文献,当然是首要的事情,不过看得多了,得要有思想把文献勒出脉络理出头绪,而最终还是要把它写成文字,否则读书满腹却两手空空,他很不赞成所谓“50岁后再写文章”的老教条,倒总是鼓励学生“把想法写出来”。因此,我可能是“文革”后最早在《北京大学学报》发表论文的本科生,那篇《晋代史学浅论》就是金先生推荐给周一良先生,经周先生的审查和推荐,发表在《学报》上的。由于金先生的鼓动,我成了当时杨牧之先生说的《文史知识》“救火队”,所谓“救火队”,就是刊物临时缺什么稿子,便让我立即赶写,如果某期哪一类文字少了,也会给我命题作文,所以,我不仅在创刊之初就以化名写过几篇小文章,到了1982年和1983年,更开始发表较长的文章,像以化名写的《现存两部最古的图书目录》,用真名寫的《〈旧唐书〉与〈新唐书〉优劣之比较》《唐代文章总集〈全唐文〉》等等。

不过,说到金先生,还得提及我们初入大学的时代。

二

三十年前恢复高考,我成为北京大学古典文献专业七七级新生,说是1977级,但开学却是在1978年初春3月。从住了十七年的贵州回到阔别的北京,我丝毫没有毛主席回到韶山冲那种“红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭”的豪情,相反,倒是经历“文革”十年突然换了天地,有些暗室久住乍见阳光的晕眩感,用现在流行话说就是有些“找不到北”,原来随心所欲乱翻书的爱好,加上信手涂鸦的习惯,似乎和学院训练格格不入,对于所谓“古典文献”,除了知道要钻故纸堆外一无知晓,对未来从事的职业,除了知道可以不再修理地球之外,也全然是懵懂浑噩。幸好进入北大之后,很快就有很多老师来关心,引导我们开始学习生涯,专业的那些老师,现在想来都是鼎鼎大名的教授,像仅仅见过一次的魏建功先生、游国恩先生,后来常常能够见到的周祖谟先生、阴法鲁先生,当然最熟悉的还是中年一代的老师,后来成为著名教授的金开诚、裘锡圭、安平秋、严绍璗等先生,那时都还是中青年教师。那个时候,老师稀罕学生,大学十年没招生了,老师对这些大大小小年龄悬殊的大学生既觉得陌生,又觉得好奇,更有些超出一般师生关系的重视,都觉得这下子可以甩掉“文革”阴影,“而今迈步从头越”,所以,学生心里揣了很多希望,老师心里也带了很多温情。

这些老师对学生恨不得倾囊相授,好多老师居然课余会跑到学生宿舍来,盘腿坐在学生的床上和学生谈天说地。这种古人所谓“亲炙”,比起在教室里分坐上下、照本宣科要亲切得多,其中,金先生就是跑得最勤的一个,那个时候,金先生夫人屈育德教授还没有从宁夏调到北京,一个人蜗居在筒子楼的小房间里,所以,常常到我们的宿舍,一聊就是几小时。

三

金先生会讲课,这在北大是出了名的,当时中文系讲课有几大“铁口”,金先生就是其中之一,上课很吸引学生。原因很简单,一是他字写得好,板书忒漂亮,二是他节奏感好,常常在学生听得疲倦时来一两个笑料或故事,让你能精神一振,三是极其清楚,所谓条分缕析,头头是道。但是,和他在一起的时间长了,我就知道老师这种讲课,看上去举重若轻,其实处处艰辛。看他的讲义,不仅字迹清晰秀丽,而且往往是天头地脚补满了种种“插曲”“噱头”和“典故”,所谓口才好、会讲课,其实是用心用力备课,绝不像现在很多教师,凭着三寸不烂之舌信口雌黄,用无聊而无用的段子哗众取宠。

我至今还保存着他在硕士课程中讲《楚辞》时的记录。这大概是一学期的课,金先生从“屈原的生平”“屈原的辞作”一直讲到“楚辞的流传及注本”,真是原原本本、清清楚楚,即使在我略为简单的课堂笔记中,也可以看出,他讲课实在不仅是很清晰,而且相当深入,比如第一部分有关屈原的生平,一开始就讨论《离骚》开头“惟庚寅吾以降”一句,他不仅要讨论邹汉勋、刘师培、郭沫若、浦江清、胡念贻对屈原生年的种种考证,还要讨论古历法知识,包括十七年九闰,超辰、太岁纪年的传统;在有关屈原流放的一节中,他又要从《史记》、《楚辞》王逸注、黄文焕、林云铭一直到游国恩等人的讨论中,结合历史地理知识,一一讲清屈原晚年从郢都到汨罗的流放路程。到了讲解《楚辞》的各种注本时,他更是从现存的王逸、洪兴祖、朱熹、汪瑗、王夫之、戴震、蒋骥诸家注释,讲到亡佚或残缺的贾逵、马融、郭璞、释道骞、陆善经的注释等。我就是在这一课上写下了《汪瑗考》作为作业,后来这篇小文和金先生对《楚辞集解》的论说合成一文,还以《汪瑗和他的〈楚辞集解〉》为名发表在1984年中华书局出版的《文史》第十九辑上。

就是在这样的课程中,我们渐渐地体会到了一种学风。那个时候的北大也许是中国一个最特殊的大学,在它的传统中,除了有对中国前途怀抱的那份责任和抱负,让人生出激扬文字指点江山的情怀之外,还有一种绝不等同流俗的学术风气,人们多注意到这种学术风气的自由和开放,但也应当留意这里也有严谨和规范。虽然后来我并没有跟随金先生从事他所擅长的两个领域,即楚辞研究和文艺心理学研究,但是,从他和其他一些老师那里,却体会到了一种学术的严谨和规范,记得我曾经给《文史》投寄过一篇关于晋代学者干宝生平的考证文章,被他看到后,便指出好几处文献引证却缺少注释的地方,让我修改补充后重新投寄,这让我从此记住了文献注释清晰和准确的重要性。

三十年后,我常常重新回顾自己所学的古典文献专业,就很有感触,这些感触虽然不是“先见之明”,但总算是“后知之清”。因此我曾经在一篇文章中说,“古典文献专业现在好像已经面临危机,也许现在的学生会觉得古典文献专业很枯燥乏味,但是,当年的古典文献专业却很有魅力。特别是,它的训练很像武侠小说里面写的那种打通任督二脉的练‘内功,虽然没有花拳绣腿可以炫耀,也不能现炒现卖、包管实用,但是,这些知识训练却让学生长久消受不尽”。

四

做到规范和严谨,也许不那么容易,按照金先生的说法,我们这些年龄不一的学生,有的很“嫩”,有的很“野”,还有的人会写一些随笔、散文、诗歌,甚至还有人写过戏剧小说,特别是在那个激荡年代,谁耐烦青灯枯坐点读校雠、一板一眼守着故纸如蠹鱼?谁耐烦读了几大卷书却来写形式一律的提要或说明?可是,记得金先生为七七级上写作课,却用命题作文、互相批改、当堂点评的方法,让学生从天马行空回到准确整饬。大学毕竟是一个“研究学问”的场所,古文献毕竟是一个“整理国故”的专业,在那几年中,为了要养成既规范又严谨的学院研究习惯,我们经历了重新给知识“洗牌”,用时尚的话说就是重新“整合”的过程。

不过,也许是因为我年纪较大,读书也多一些的缘故,从一年级开始,金先生就没有让我跟着他做楚辞研究和文艺心理学,也没有让我按部就班地按照古文献专业那种从文字、音韵、训诂、目录、版本、校勘的程序亦步亦趋,却总任凭我按照兴趣从古文献中自己寻找问题,那个时候,我一面读《四库全书总目》和《四库提要辨证》,翻遍了北大图书馆几乎所有的提要式书目,一面读《史记》、读《太史公行年考》、读《司马迁年谱》,并往下读《汉书》、《后汉书》等等,渐渐开始在中国史学方面培养了兴趣。

记得那几年时间里,他常常和我一道,在课余走到中关村大街那个朝鲜冷面馆去大吃冷面,我一直很奇怪,出生江南的他,为什么那么喜欢这种酸不酸甜不甜的冷面?不过,在陪他一起吃冷面的时候,我常常能够听到他天南地北地乱聊学术界各种往事,也聊到他在王瑶先生和游国恩先生门下的所见所闻。听了这些见闻,知道了学界深浅,读了一些专业的文献和论著,才觉得渐渐进入学术之门。有人常说,要看第一流的论著、做第一流的题目,可这还不够,只有知识并不能成为一流学者,第一流的学者需要有视野、境界和气度。当年读书北大的好处是,因为这里聚集了这些好学者,而这些好的学者,不仅在课堂上讲授知识,而且课余常常与学生闲谈,而闲谈中不经意传授的那些见闻、经验和体会,常常让人在不知不觉中提升了学问的格局和境界。

五

在北大七年,也和金先生相处七年。有时偶尔听他讲他自己的故事,现在想来也很有感触。他是1951年考进北大中文系的,第二年就是全国院系大调整,清华、燕京和北大的中文系合并于新的北大,他那一班的同学分别来自三个大学,后来我熟悉的,有先于金先生去世的沈玉成先生和裴斐先生,还有健在的白化文、程毅中、傅璇琮、刘世德等先生,在古典文学这一领域,说起这些人来真是大名鼎鼎,让人感慨有时候天才一个也不来,可是有时候天才往往成群地来,不知道是风云际会,还是时运钟于一代。可是,他们中的大多数却在“反右”时被一网打尽,好在他们都熬过了那折磨人的岁月,在“文革”之后都成了那一代名学者。他们彼此并不相同,有的思路敏捷如沈玉成先生,有的知识渊博如白化文先生,有的激扬如裴斐先生,有的沉稳如程毅中先生,正是因为老师辈中有这些出色的学者,能让我们七七级学生受益不浅。记得金先生不仅常常请白、沈两位先生来讲课,也让我们到中华书局去听程、傅两位先生讲“唐代文史研究史料”及“唐代小说史料”。

在学问上我不算是守规矩的学生,正因为跟着金先生认识了这些不同的老师,便恰好有了“转益多师”的机缘,因此反而离金先生的领域越来越远,而在人生上,我是一个亲历“文革”、年纪稍大的人,常常走在学术边缘去关怀社会,因此选择的课题也和金先生從事的文学专业不同。好在金先生的政策,用他自己的话说,他是“无为而治”,我可以“信马由缰”,可就是这种“无为而治”,反让我有更大的学术空间,也正是这种“信马由缰”,让我不再受学科和专业的约束。所以,可能现在的研究生会很奇怪,除了我和他合作撰写《古代诗文要籍详解》(北京出版社,1988;后改名为《古诗文要籍叙录》,由中华书局出版)那一段,也许讨论专业略多之外,在我和金先生那么些年的交谈中,内容涉及专业知识的少之又少,可是,在学问精神和风气上,却在这种不言中,得到了很多很多。

和金先生相处,前后差不多七年,七年中我也看到了他的多面人生。一个爱猫的长者,一个天真的文人,一个极其认真的教师,一个容易受伤的好人。现在,他虽然离我们而去,可是却给我留下了很多有关过去的温馨记忆。“遥知水远天长外,更有《离骚》极目秋”(朱熹诗),不知道为什么,现在想起他来,最清晰地浮现在我脑海的图景,却是他坐在蔚秀园宿舍那间狭小书房的椅子上。