论毛南族干栏民居建筑形态及其生态特点

摘 要:勤劳、勇敢、智慧的广西环江毛南族同胞,是中华民族大家庭中一个优秀的成员。虽然人数较少,却有着悠久的历史、独特的文化、独特的“干栏”式民居建筑风格。

毛南族古干栏民居建筑深深透晰着“亲地”、“恋木”、“形意”、“天人合一”的理念,具有自己显著的艺术风格特点,它源于自然,亲近自然,体现了建筑的自然适应性、社会适应性、人文适应性。民居具有建筑生态特点、民俗生态特点、民族生态意识。古民居建筑中的生态理念对当今建筑生态理念起到借鉴和启示的作用,具有学术研究和现实保护、发展的重要价值。以钢筋混凝土为主要材料的现代建筑的迅猛发展趋势,对传统“干栏”式民居建筑理念,造成了巨大冲击,这种具有重要研究价值的毛南族古民居艺术风格,已经濒临灭绝的境地。

关键词:毛南族古民居;干栏;生态环境

Abstract: Guangxi Huanjiang Maonan minority, which is a diligent brave and intelligent minority, is an excellent member of the great family of Chinese nationalities. Although the population of Maonan minority is small, maonan minority has a rich history, own style of folk house architechture, which is named “Ganlan Style”.

Maonan ancient “Ganlan Style”architechture of Maonan minority is full of concept of harmony between man and nature and has obvious charactors of artistic style, which is originated from nature and is the symble of natural adapability, social adapability and huananity adapability. Folk house has the characters of architechtural ecology, folk-custom ecology and national ecological consciousness. Ecological concept of ancient folk house architechture, which has an important value of academic research, real protection and development, plays an enlightment and referential role on present ecological concept of architechture.

Reinforced concrete is the main materials of modern architechture and it has a great attack on traditional “Ganlan Style” folk house architechture. This Maonan ancient folk house artistic style that is full of research value is close to extinction.

Keywords: Maonan ancient houses; dry bar; ecological environment

广西环江县的上南、中南、下南“三南”地区,是毛南族的主要聚居地,1986年环江以毛南族为少数民族主体代表,成立了我国唯一的毛南族自治县。环江毛南族与邻近和杂居的壮族、汉族、瑶族、仫佬族等兄弟民族世代友好相处,相互通婚,在民间习俗、语言文化、民居建筑风格等方面互相影响,互相学习,取长补短,博取众长,逐渐形成了自己比较独特的“干栏”式民居建筑风格。南昌屯是环江毛南族的发祥地,后来随着人口的增多,逐渐移居本县的川山镇和其他村镇,南昌屯古民居具有典型意义,其民居建筑的数量和独特的建筑风格具有稀缺性。

1.毛南族干栏民居建筑形态

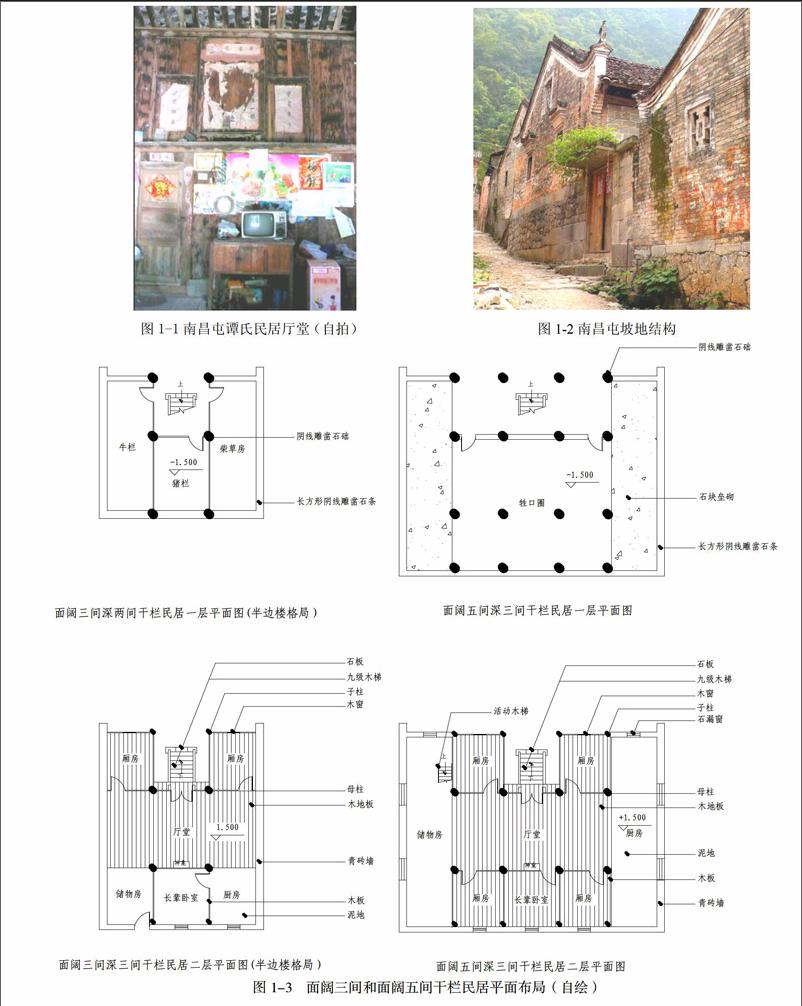

1.1 民居建筑平面布局中的“亲地”

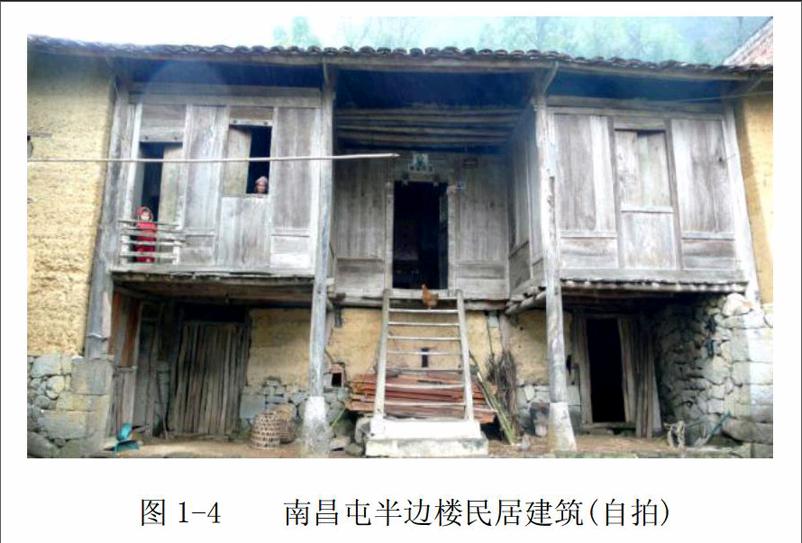

毛南古民居建筑一般面阔三间,多者达五间,根据自家人口多少来定间数。有些大户人家讲究气派,面阔七间、九间,楼梯九级,数字都是采用奇数。从这点也可以看出毛南族人信奉道教,民居采取中国建筑阳为奇数的推崇。而且这样也能更好的把大门设在中心位置,登梯进门便能直入厅堂,厅堂正中用木板在两排架之间装饰成木板墙之后,在木板墙上再做一个神龛,神龛中间贴着一张大红纸,上面寫着:“天地君亲师位”六个大字。有些人家还在其神龛左右两旁分别贴两张小红纸,写着“守龛童子”和“护宅郎君”,神龛上摆放香炉(图1-1)。神龛的木板墙后是家中长辈的卧室。南昌屯属坡地结构(图1-2),坡地坡度达40-85度,如此陡峭的坡地并不能阻止勤劳聪慧的毛南族人民建造适应自然的居所。当地毛南人把厅堂左边做成火塘(厨房),一般火塘的地面就是在山坡上,以平台为屋基的后半部,形成“半边楼”格局(图1-3)(图1-4)。这样在火塘生火做饭便不会引发木构干栏火灾。如果不是“半边楼”格局的情况下,由于坡度倾斜角度没有规律,没有条件也要创造条件,村民们在火塘的下方,干栏底层用石头和泥土垫到和厅堂地面一样高,然后用工具把泥土和石沙夯实。由此可以看出,毛南族人民与生俱来适应自然的“亲地”情节。大门两侧是厢房,用木板做隔墙,作子女的房间。因干栏式结构一般为独立式一栋,所以进深只有一进。一般家中不设卫生间,在离家附近靠路边或地边简易搭建一个茅草房或砖砌成简易厕所,这样的布局既卫生也方便运输肥料。endprint

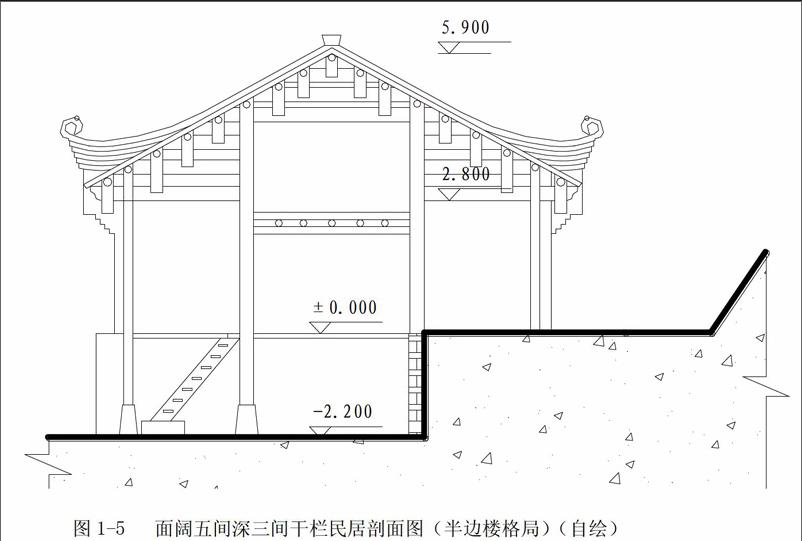

1.2民居建筑构架中的“恋木”

建筑房屋的木构架,我们称之为排架。毛南族民居建筑与广西其它少数民居建筑内部木架形式既有共性,又有它独具特色的一面。从中国古建筑木构架体系的类型来比较,其主要体现于干栏建筑的主体梁架上。环江毛南民居是四柱式房屋的木构架,属于抬梁式和穿斗式混构(图1-5)。临近县、市的壮、汉族古建筑房屋中,汉族采用的是五柱构架,笔者祖上所建房屋是清代中后期建造,采用的是五柱构架,中间一根中柱,从地面至屋顶,左右排列两根直径相同,各两端长短相等,由高至低的顺序排列,根据所需尺寸、距离凿眼、穿斗,形成整体排架,然后两排、三排、或者四排相嵌接,构建成一栋完整的房屋骨架。毛南族四柱梁架式房屋,在广西民居中独一无二。从房屋平面布局来看,房屋的“间”和“深”都是由4根柱子排列,柱子将室内空间整个平面规整的排列成16个小点,柱与柱之间的距离用木板镶嵌成线,围合成一个个小房间,就形成了中间正厅堂,大门两边为厢房以中轴线对称的格局。在房间木隔断顶部和山墙用横梁搭出个小阁楼,用来存放玉米、谷物、辣椒、杂物。人采用活动木梯上下,即方便又节省空间。整个屋子受力情况是柱基承木柱,木柱承木梁,木梁承木檩,木檩承木椽,木椽承瓦片。木构架的每一个构件不用一颗钉子,整个木构架仅凭榫卯结构连接在一起,成为一个结构牢固,具有荷载能力的整体。所以有“墙倒屋不塌”之说。环江县1989年里氏6级和1998年里氏4.9级两次震幅比较大的地震中,南昌屯和下力屯只有墙倒和瓦片掉落,未有木结构房屋坍塌。由此可以看出,抬梁和穿斗混式构架是相当稳定牢固的。整个房屋构架都采用木柱、木板。当地居民自古崇敬山神,不能砍伐村后山上的树木,由此可以看出毛南居民极其严重的“恋木”情结。而木材有着有机的生命,便于采集、利于加工、易于拼装、施工工期短等特點,具有排热排湿,冬暖夏凉的特性,让人住起来很舒适。由于当时社会的施工工艺技术水平的局限性限制,建造干栏式的房屋梁架是最合适不过的。而南昌屯和下力屯处于大石山区,其木材欠缺,后山的树木又不能砍伐,笔直又高大的好木材是相当难找,只能在附近周边的山上取材。建造一所房屋不可能是同一种树木,而是杂木。有樟木、椿树、牛尾木、檑木、柏木、枫木等。木材一般砍伐半年自然风干加工后才采用。建好房屋后,为了防止木材伸缩变形,还要在上面涂抹上桐油。

1.3民居建筑造型及装饰中的“形意”

毛南族干栏民居不仅注重外在造型的形式美,更注意其内装饰中的意韵美。“形意”是指外形和神韵,其美学特征是自然传神,耐人寻味。唐代诗人白居易在他的《与元九书》中指出:“事物牵于外,情理动于内,随感遇而形于叹咏者。”诗人常借物来传达感情。中国古代的诗词歌赋中语言的暗示手法是以物附情,意在言外。言此意彼,称为“寄托”。通过对景或物的描写或叙述寄托思想情感,传情达意。而聪慧的毛南族建造者别具匠心的把这种“形意”运用到民居建造中,寄托对美好生活的向往。

1.3.1山墙上漏窗图案中的“形意”

栏式的房屋设计手法是“地不平天平”。因为沿山而建,底层架空,用于圈养牲口,一是解决了底层地基不平整不合适住人的状况,二是更好地解决了土地紧张的问题,不用去担心没有地方圈养牲畜。这种干栏式房屋有全楼和半边楼两种形式。毛南族民居的建筑形式是采用硬山搁檩式。硬山,指房屋山墙以砖、石、夯土筑成封山墙;搁檩,指把檩条直接搁置于山墙上。毛南族的“干栏式”封山墙,与广西其他少数民族的“干栏式”房子泥巴墙不同,本地工匠既根据自己的艺术特点,也学习和总结其他少数民族民居建筑的经验,把两者结合起来。建房屋要先用石头砌台基,然后把料石和泥巴舂成山墙或先用大石条先砌很高的台基,大石条呈规整的长方形,采用阴线雕凿方式。用石材做墙基是因为石材坚固耐用,防潮、防水、防火,用于做墙基稳固牢靠。然后在台基上用顺砌错缝排列的方式垒叠铺砌青砖(当地也称水砖),墙厚36公分。成为下石上土,下石上砖,石土、石砖各半的结构。形态也非常讲究,如果是用泥巴和料石舂成的墙,形体则下大上小,这么做一是为了墙身稳固,二是减轻了墙体的重量。封山墙人字顶下碱的山花用沙浆做成一个吉祥纹路,然后涂上白色石灰。或把下碱先涂上黑色的矿石颜料,待在颜料干后再在黑色矿石颜料上用白色石灰画上卷草纹装饰。封山墙为了采光需要,都在房屋二楼的位置开有三个小窗,呈品字行排列,窗子大多都是用石头雕凿成吉祥图案,有些人家为了突出新婚,把漏窗做成“喜”字(图1-6),毛南族人民通过对“字”和吉祥图案的意,直接用字体形状来传情寓意。也有用木头制作的直棂窗。封山墙只做防火功用,不对房屋的梁架有任何承重作用。墙上开有方形小洞,当地人说明清两个朝代土匪蛮横,经常入村打劫,所以居民们想方设法,就在山墙上开了些小枪眼(图1-7),当土匪进村的时候就利用墙上的枪眼进行自卫,这无一不体现了毛南族人民机智神勇的精神风貌。

1.3.2脊饰的“形意”

如其他民居一样,毛南族民居屋顶呈人字形,便于瓦面的排水。南昌屯和凤仪屯民居屋脊是瓦片脊,很少做清水脊(青砖脊)。在檩上抹三合泥浆,用片瓦立排成脊,中间用瓦片组合成一个金钱的图案,寓意吉祥如意,财源广进。山墙两端脊尾做成龙鳞尾形态(图1-8),如弯月,传说这种猛兽是龙的九子之一,属水,能激浪成雨,把它放在屋檐上当做灭火消灾的神物。这类带有龙鳞尾的干栏位于山坡主巷道的两侧,形成半边楼格局。是最具地方特色的经典毛南族干栏式民居。

1.4民居建筑生态特色中的“天人合一”

人与自然的和谐自古被学者概括为“天人合一”,天人合一是指人类与自然的和谐统一。我国伟大的哲人老子、孔子对人与自然的关系都围绕着天人合一来论述。最初是做为一种哲学与文化观点,而今,天人合一的理念一样可以延伸到民居建筑生态特色中。

毛南族是诗的故乡歌的海洋,民歌《创世歌》中唱到:“‘昆屯初开天”、“天下黑沉沉,人愁眉苦脸”、“二世过去了,三朝即来到,天皇来坐位,制十二太阳”。 歌词所唱到的‘昆屯、‘天皇就是人的神化,人能开天造日说明了毛南族人在其思想上改造自然、征服自然、支配自然“天人合一”的传统理念。“天人合一”不仅表现在毛南族人的精神文化渗透里,同时也表现在物质文化的民居建造中。南昌屯古民居建筑水墨淡彩,木材采取原色,不涂彩色油漆,色调统一纯粹、古朴,青石板、青砖黛瓦与自然的葱绿搭配和谐相得益彰。毛南族民居的晒台、门坎、水缸、水盆、石阶梯、桌子、棋盘、凳子、桥、猪栏都是石头垒砌或雕凿成的。甚至村间巷道也是用大块石板铺垫的。这些质朴安详的取之天然,用之生活的生态特色无不体现着“天人合一”的传统理念。endprint

2.毛南族民居的建筑生态特点

环江毛南族居民相信自然生态和谐可以带来风调雨顺,因此他们遵从自然、崇敬自然。本章上一节中环江毛南族干栏民居建筑形态的“亲地”、“恋木”、“形意”、“天人合一”无不体现了道家所崇尚的“人法地,地法天,天法道,道法自然。”的生态特点。

古民居的用料都是取自天然,用于自然,享受于自然。民居布局、结构、青砖、黛瓦、脊兽不仅造就了人的生态环境,营造了和谐整体的村寨布局,还改造了自然,成为自然的一部分,其中的一些顺应自然,让建筑自动、巧妙地调节空气中的通风措施,体现了自身的生态特点,是非常值得我们当今的房屋建造所借鉴的:

民居二楼厅堂及房间空间高且宽,门与窗、窗与窗尽可能对齐,形成“穿堂风”,使空气对流,有利于散发热量。二楼的木地板,木板与木板之间的空隙也能很好的通风透气。

民居一般都采用檐口伸出或遮阳处理,利用建筑物的阴影,减少因太阳直射而引起的热量上升。雨天又可将雨水引排出屋檐。

毛南族民居的第二、第三阶段的民居,建筑艺术及其材料运用,正好符合了生态建筑学的原理。建筑自身的生态特点是受社会环境所影响的,它会随着整个社会环境日趋复杂而减弱。随着社会生产力等因素的影响,自然适应性在民居建筑中的影响也在减弱,这也是历史发展的进程的另一种展现,而现今第四阶段的钢筋水泥结构民居“天人合一”的理念越来越模糊,这对毛南族民居存在的人文因素和自然因素的影响是否是一种进步和必然规律,是令人深思又需要作出判断和决策的。

毛南族建筑作为建筑的地域性民居,体现了建筑的自然适应性、社会适应性和人文适应性,民居建筑做为社会的产物,其因素是综合的。

3.毛南族民居的民俗生态特点

在《毛南族风俗志》里有详细记载,在以前,当地的村民在修建自家房屋时,有很多风俗仪式。如:定课、开墨、上梁。首先在修建房屋前半年或一年,就请算命先生和地理先生来看宅地,根据罗盘测量宅地的情况和宅主的生辰八字,推算出建房的日期和房屋的朝向。这便是“定课”。建房吉日选定后,宅主就要把木匠宴请到家中,木匠把建房工具摆在吃饭桌边,摆上供品,烧香叩拜鲁班“祖师”。然后用墨斗(在木料和泥、石、瓦等材料上画长直线的工具)在一根大柱上画一条墨线,日后就可以动工做木工活,这便是“开墨”。建房仪式中,“上梁”被当做最大的喜庆来办,亲戚朋友都必须赶来庆贺。吉日这天凌晨的三、四点钟,全村的壮丁都要到修建新房的主家来帮忙立柱、架梁。立柱前,木匠要手执大锤敲打柱子三下,同时唱起对房屋的美好祝愿的歌曲。然后上梁的时候还要唱“上梁歌”,安梁的時候还要唱“悬梁歌”,安好梁后,外祖父还要唱“祝福歌”、“洒露歌”,最后还要请来专业歌师唱“造屋歌”。宴席结束后,木匠拿两桶瓦片摆在屋顶上,就寓意新房落成了。日后再请村上的壮丁来帮盖瓦,砌封山火墙,修整地面,架设楼板,用木板隔好房间,砌石梯或铺装木梯,安上门窗。装修房屋好后便可择吉日乔迁新居。由此看出,毛南族对建造房屋是十分讲究和用心的。

4.毛南族民居的民族生态意识

毛南族干栏民居具有独特的民族生态意识,表现在其平面布局、建筑构造、民族习惯上。笔者通过调查河池地区以杂居方式生活在一起的壮、汉、毛民族的民居建筑,发现其平面布局和建筑构造方式互相受到语言文化、民居建筑风格等方面的影响,存在共同点。由于各自独特的地理位置、社会环境、风俗习惯和坚持本民族独具特色的建房理念,使其民居之间存在不同点。(图4-1)

4.1共同点

底层圈养牲畜、中层住人、上层储存粮食。这样建造的目的,一是为了方便喂养牲畜;二是从当时的社会治安因素考虑,易于看护防盗;三是减少另建畜舍的材料和土地稀少等方面的考虑。中层住人,卧室高于地面具有通风透气的优点,利于身体健康。上层通风干燥利于存放谷物,在南方潮湿的环境下,谷物不易变质发霉。

房屋顶面均为中高两低的“人”字形,这样做的目的和功效是遇下雨时,雨水顺着斜坡道快速流下,不浸湿屋内。

房屋均采用木柱做支撑、梁与柱纵横交错,镶嵌受力,对整体结构的稳定性很好。

4.2不同点

壮族居室中间的排架与毛南四柱式虽然相同,底面两侧也一样,但大堂的前半空间是内楼梯,大门是人畜共进,人进入大门后再上楼梯到厅堂和卧室,牲口进入大门后再进入左右的畜舍。

汉族居室底层大门正堂前后均为泥地,两侧左右前半部分下层圈养牲口,大门楼梯为石梯且突出檐条。

毛南族居室底层平面前半部分均为木板结构,后半部分均为泥地且大门楼梯多为木梯,凹于屋檐之内,防止日晒雨淋易于朽烂。

综上所述,毛南族根据自身的生存环境和人文素质,创造了符合自身环境的干栏式古民居建筑,总结这种民居建筑的优点和缺点,我们可以看到:

优点:

(1)通风透气。建筑屋内空间高,空气对流强。

(2)干爽宜藏。建筑屋内干燥,易保存谷物。

(3)防水性好。建筑屋檐中高两低,流水性好。

(4)抗震性强。建筑是抬梁和穿斗混构式木构架,抗震性强。

缺点:

(1)环境卫生差。建筑内人畜混居,卫生条件差。

(2)维修成本高。建筑采用瓦片盖面易碎,抵抗不了较强的冰雹袭击,维修成本高。

(3)抗腐性能差。建筑采用木头做支撑受力,不能做高层建筑,且长时受潮易于腐烂。

(4)防火性能差。建筑采用的木材干燥,防火性能差。

(5)占地面积大。建筑屋顶不能晾晒谷物,需另建晒坪,占地耗材,且占地面积大。

(6)铺瓦费工时。建筑新建和维修时,屋面的瓦片是以数千或数万片排叠接铺,费工耗时。

(7)室内光线暗。建筑采用木材结构,需经常用柴草生火烟熏烤,防止虫蛀,延长木材使用寿命。长期烟熏使室内发黑,室内光线昏暗。endprint

事物总是发展变化的,人文、科学技术水平的提高,必然会引发建筑风格艺术的变迁,旧的事物总是不断被新的事物所替代的。不同时代和文化背景的人,面临所处的环境,总要创造出适合當时文化背景下的建筑。随着毛南族居民价值观念、思维方式、审美观点、传统生活方式的改变,自然环境、社会环境、人文环境的改变。毛南族的居民目前已开始了追求现代合理的居住理念,越来越多的人们根据现在形势格局和居住的舒适性来营造自己的房屋。笔者2008年第一次到达南昌屯的时候,发现那里出现了几栋正在建的钢筋混凝土结构房,2009年第二次到达的时候,陆陆续续又增多了几家钢筋混凝土房,至2010年初第三次踏入这里的时候,眼前所见的场景让笔者潸然惋惜。具有民族特色的“干栏”式民居只剩下寥寥几处没有人居住破落的房屋和村上比较贫困的住户没有拆迁,被拆下来的石雕板,被拿来摆放在溪边变成了坐凳。这座从明末清初留下来的古老村镇的原有容貌,就快要消失了。

5.结语

毛南族干栏式古民居建筑就其做工和营造技术虽不及江南民居、北京民居、山西民居。但由于自然地形的错综复杂、民族文化的绚烂多彩,在漫长的历史发展中,已经形成了硬山搁檩式、平面“凹”字形布局、底层架空这些独具特色的建筑风格和形态,其传统民居艺术,是我国民族艺术殿堂中的一块瑰宝。如果不加以保护抢救,这些凝结着中华传统文化结晶的古民居将越来越少,民居建筑的生态处于失衡和无序状态,传统的营建古民居传统技艺也将失传。因此,笔者呼吁国家应像保护国家国宝大熊猫一样,把古民居建筑提升到优先保护政策,把毛南族古民居作为建筑“濒危物种”保护起来,保护环江毛南族民居建筑及其建筑技艺,并使其得以世代传承。笔者坚信,只要我们的国家、社会、当地政府和人民引起高度重视、采取切实可行的措施、给予应有的关心和支持,这块民族瑰宝一定绽放更加灿烂的光彩。

参考文献

[1] 杨东甫.笔记野史中的广西土著民居“干栏”[J].广西文史杂志,2009.1.

[2] 黄丹麾.生态建筑[M].济南:山东美术出版社,2006.

[3] 蒙国荣、谭贻生、过伟.毛南族风俗志[M].北京:中央民族大学出版社,1998.

[4] 雷翔.广西民居[M].南宁:广西民族出版社,2005.

_____________________

【文章编号】1006-2688(2017)07-0074-07

【作者简介】杨娟,女,研究生,硕士,中级工程师,景观建筑动画师。endprint