香港资历架构和学分互认的理念与运作

彭炳鸿

香港资历架构和学分互认的理念与运作

彭炳鸿

文章介绍了香港特别行政区政府教育局推行资历架构的过程及体系特点,学分互认的理念及运作,以及未来的发展方向,为祖国在建设终身学习学分银行和资历框架的工作中提供参考材料。内容主要分为4个部分:第一部分介绍香港特区政府发展资历架构的目的、性质及范畴;第二部分简述香港资历架构的发展和推行进程;第三部分介绍在资历架构下推行学分累积及转移的政策及原则;第四部分描述香港资历架构的未来发展方向及策略。

资历架构;学分累积;学分互认;终身学习

一、香港资历架构的背景、目的、性质及范畴

早在2004年2月,香港当时的“行政会议”通过成立一个跨界别的七级资历架构,用以整理和支持学术教育、职业培训和持续教育方面的资历。资历架构的政策由香港特别行政区政府教育局制定,目的是通过资历架构下不同的措施,理顺香港各教育及培训界别的资历,同时清楚厘定不同资历的标准,确保这些资历的质素,为不同程度的资历提供衔接阶梯,形成社会上更多元化的资历,从而推动终身学习文化的发展。教育局同时亦协助各行各业发展切合行业需要的培训课程,令现职从业人员可以通过持续进修,不断自我提升,获得更高更广的资历,使整体的人力质素不断提高,各行各业亦更趋专业化。在完成一系列前期筹备工作后,香港的资历架构在2008年5月正式推行,“资历架构秘书处”亦于2009年6月成立,负责协助教育局贯彻执行推动资历架构的实务工作,包括联系业界及有关的持份者落实参与推行工作,以及在业界宣传及推广资历架构。

香港的资历架构是一个七级的资历框架,级别的划分是根据“资历级别通用指标”(以下简称“通用指标”)来厘定。通用指标从4个范畴说明各个级别所应达致的成效标准,包括“知识及智力技能”“过程”“应用能力、自主性及问责性”以及“沟通能力、运用信息科技及运算能力”,并在各范畴内详细标示出每一级别内资历的共通特性,而内容都以“成效为本”作为基础。通用指标并非以精细的科学方法界定级别,而是以比对方式来确定某项资历在架构内所属的级别,以显示其定位及与其他资历的相对水平。以成效为本的通用指标适用所有界别的资历,可以贯通学术教育、职业培训和持续进修多方面的资历,亦方便及促进学术与职业界别资历互相衔接。在设立资历架构之前,教育局亦已考虑本地教育制度及各项资历的情况,并参考借鉴海外的经验。故此,香港的资历架构与其他已推行资历架构制度的国家在理念和原则上大致相同。

同时,为确保资历架构认可的资历及其他相关的项目具有公信力及质素保证,资历架构必须有一套严谨的质素保证机制作为基础。根据《学术及职业资历评审条例》(香港法例第592章),“香港学术及职业资历评审局”(以下简称“评审局”)被指定为“评审当局”及“资历名册当局”。除拥有自行评审资格的院校(包括香港9所大学)可根据大学内部的质素保证机制自我评审课程之外,所有其他课程及资历必须通过评审局的评审,方可上载到“资历名册”,并获资历架构认可。“资历名册”是一个免费供市民查阅的网上数据库(www.hkqr.gov.hk),“名册”内囊括了所有资历架构认可的资历、相应之教育和培训课程及课程营办者等资料。目前已有7 000多个资历及相应之课程登记在册。

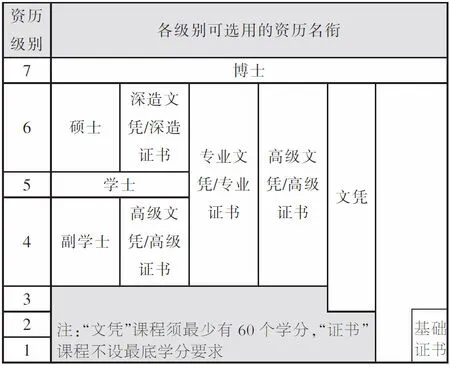

“资历名册”内的资历必须要显示其资历级别,用以反映学习的深度及复杂程度,而资历学分则是量度资历的学习量,目前资历级别第四级或以下的资历亦必须注明其资历学分。资历学分表示学习时数(即学时),是资历架构下的“通用货币”,学员通过资历学分得以了解完成学习并达致相关资历的学习成果所需付出的努力及时间。在资历架构下,1个资历学分相当于10个学时,泛指一般学员在所有学习模式下可能需要的总学习时数,包括课堂上课、导修课、实验、工作坊实习、在图书馆或家中自学,以及评估或考试等。为了让市民更直接地了解进修课程的内容,教育局在2012年10月推出资历学分的同时,亦推出“资历名衔计划”,旨在规范资历架构在名称方面的使用,目的是进一步增加资历的透明度。资历架构认可的资历均需符合资历名衔计划的规定,以确保资历名称恰当地反映该资历的级别所属科目等有关资料 (见表1)。

表1 资历名衔计划

为进一步支持学员的进阶路径,教育局积极鼓励教育及培训机构发展其“学分累积及转移”制度,并于2014年编订《学分累积及转移政策及原则》,同时举行工作坊、讲座及交流会等鼓励培训机构采用。教育局在2016年更进一步编定《香港资历架构学分累积及转移:政策、原则及应用指引》,并举行大型学术会议,配合推动学分累积及转移。

二、香港资历架构的推行进程

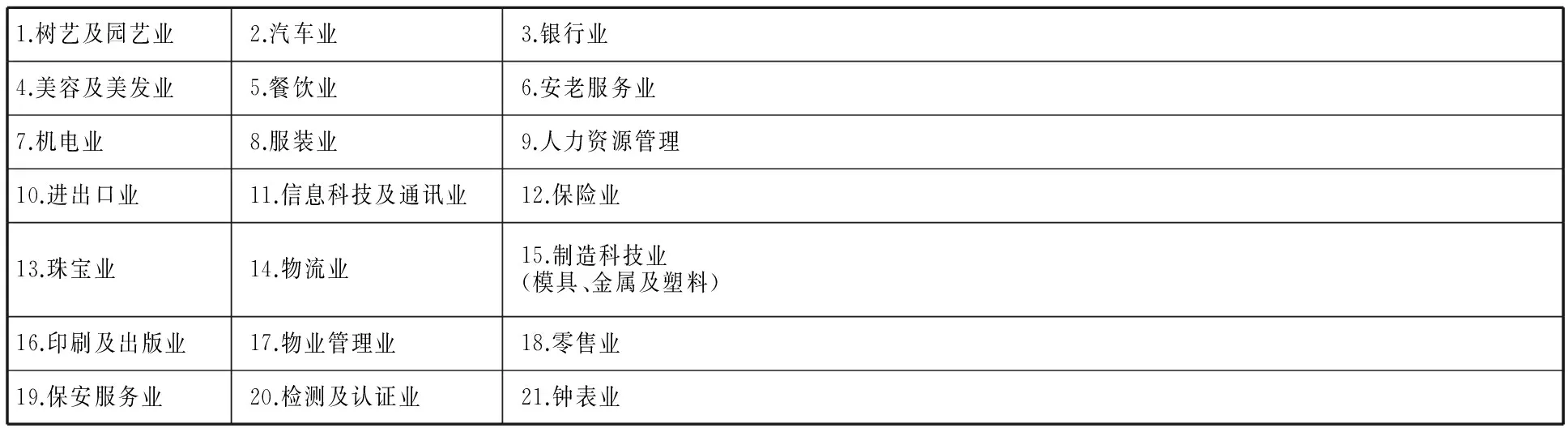

香港的资历架构是一个自愿性参与的制度,要在行业内推动资历架构,业界担当着领导及关键的角色。能否成功推动,业内人士的参与尤为重要。因此,资历架构在推行上采取了行业主导的模式。在此基础上,通过资历架构秘书处的支持及协助,教育局为各个行业的持分者包括雇主、雇员、专业团体及监管机构代表,组成“行业培训咨询委员会”(以下简称“咨委会”),共同在各行各业推动资历架构。截至2016年11月,教育局已协助不同行业成立了21个咨委会(见表2),涵盖的行业占香港整体劳动人口约53%。

表2 21个“行业培训咨询委员会”(按英文字母排序)

咨委会成立之后的首项工作是为业界制订《能力标准说明》,作为行业推动资历架构的重要基础。《能力标准说明》基本上是一套行业的职业技能标准,胪列业界在不同的职能范畴下主要职务所需的能力要求及成效标准,包括认知、技能及应用能力,并以一个个独立的“能力单元”的形式表达。每个“能力单元”皆详列客观的成效标准、级别以及评核准则等。截至2016年11月,共有17个行业完成37套《能力标准说明》。所有《能力标准说明》可登录资历架构网站免费查阅及下载使用(www.hkqf.gov.hk)。

《能力标准说明》提供了客观、清晰及以成效为本的参考标准,可广泛应用于不同界别或层面,包括职业教育和培训、人力资源管理和发展,以及资历认可基准等。在培训方面,《能力标准说明》为课程设计提供了蓝本,使得培训机构清楚业界的能力需求,灵活地组合不同的“能力单元”去设计符合业界需要的培训课程,以提高学习成果与行业需求的相关性。雇主及人力资源经理亦可根据相关标准制定内部培训课程,编撰各个工作岗位的职务说明,作为员工表现评估及招聘要求等。《能力标准说明》亦可作为资历认可基准,例如作为“过往资历认可”机制的参照或专业团体的资历认证标准。

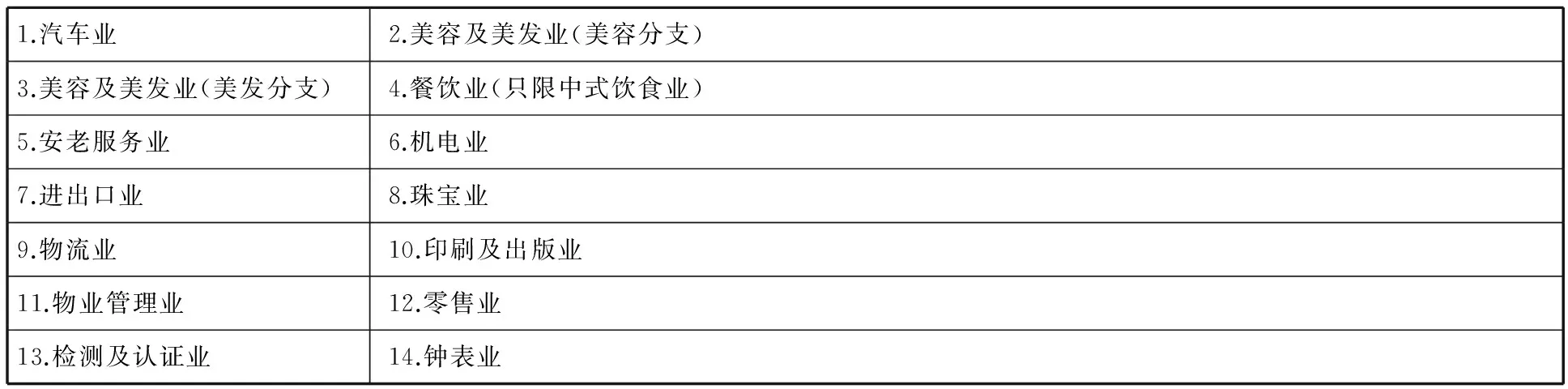

“过往资历认可”机制是资历架构下一个认可非正规学习成果的机制,用于从业者通过在职场上所累积的工作经验、知识和技能的评估,以取得资历架构认可的资历。目前,“过往资历认可”只适用于第1至4级的资历确认。评估方式因应不同项目需要而设计,包括文件查证、面见、技能测试、工作间审视、笔试或综合以上方式等。“过往资历认可”有助于从业员订立持续进修的起点,避免重复受训,并规划个人的事业进阶路径,是从业者在进修以外获取资历认可的另一途径。截至2016年11月,“过往资历认可”机制已在14个行业内推行(见表3)。

表3 已推行“过往资历认可”机制的行业(按英文字母排序)

三、推行学分累积及转移的原则及进程

要打造一个可促进终身学习的平台,关键在于是否能建立一条灵活且四通八达的进修路径。教育局于2014年推出学分累积及转移的政策和原则,协助教育及培训机构制定、优化有关的运作和制度,进一步支持持续进修人士,让他们消除不公平或不必要的进修障碍,减少重复学习,从而提高进修的弹性,允许学员自由地以不同模式的学习方法进出教育及培训的体系,并获得不同的学习成果认可。学分累积及转移亦有助于院校吸纳新的学员,使以往不活跃或学习模式上遇到困难的学员可以重新回归学习。院校可以根据学分累积及转移的政策以更全面的方法规划及发展资历,建立衔接阶梯,并促进院校之间及跨界别的联系与合作。

香港教育局推出的学分累积及转移基本政策及原则,主要内容包括:(1)制订学分转移政策,以减少重复学习及促进学员在不同界别、资历级别和资历类别之间的流动为目标。 (2)培训机构建立的学分转移制度及程序应具透明度、合理和可灵活易用。(3)有关学分转移的决定应以适时、有学术依据、公正及以学习成果为基础。 (4)凭借认可过往非正规及非正式学习而获颁授的学分,与通过其他评估方式而获取的学分,具有同等效力。 (5)基于院校自主的概念,学分转移不应影响招生机构在决定录取学员方面的权力。招生与学分转移属不同程序,两者有所区别。(6)学分认可及学分转移不应削弱学员获颁资历的学术严谨性或完整性。 (7)要达致学分转移的最佳成效,培训机构的承担与合作至关重要。 (8)学分转移制度及程序必须建基于严谨的质素保证机制之上。

除了以上8项原则,院校制订有关政策亦需要注意录取学员及学分转移作出决定时,应充分顾及有关课程的学术完整性及水平。市场上培训机构、课程和学员形形色色,没有哪两项课程会完全对等,在认可学习成果及作学分转移安排时以合理、灵活的方法处理学分认可事宜,会较为切实可行。最后,为确保最终给予的学分具有公信力,学分转移制度应建基于严谨的内部和外在的质素保证机制之上。

一般而言,学分转移制度的运作涉及以下主要阶段:第一阶段设立学分转移制度的行政架构;第二阶段为学员提供数据;第三阶段处理学分转移申请;第四阶段审批申请及评估证明文件;第五阶段决定及批核申请;第六阶段文件存盘及保存记录。

教育局没有为院校采用这套政策及原则设定时间表或时限。资历架构下各项计划及措施鼓励院校按其本身需要,制定优化合适、透明的学分累积及转移制度,与伙伴签订有关协议。鼓励措施除了举行简报会,推出各种各样的辅助工具及应用指引,筹办工作坊请专家分享推行学分累积及转移的成功经验外,亦包括开展先导计划,制造成功案例。目前在资历名册上,已有超过1 000项资历展示了院校或课程制定或采用学分累积及转移政策的做法。同时,越来越多的培训机构接受持有“过往资历认可”资历的人士报读相关课程,并给予学分转移或学科豁免。除培训机构之间可缔结双边或多边学分累积及转移协议之外,目前亦有企业与培训机构合作、签订协议,培训机构认可接受企业内部培训的学习成果,安排学分转移或学科豁免,以便从业人员继续进修,获取更高更广的资历。

四、香港资历架构的未来发展方向及策略

积极发展学分累积及转移制度,建立不同界别的资历及课程的衔接阶梯,特别是发展职业专才教育与高等教育的衔接和互通是资历架构未来发展的一个重点。同时,将不同形式的学习成果通过资历学分的认受制度化,例如对非正规学习和无一定形式的学习成果进行评审及认可,亦是另一项相关的挑战。 此外,教育局将联同资历架构秘书处继续与国内外教育部门及资历系统有关机构保持紧密联系,拓展资历架构的比较研究或合作,提升香港认可资历的透明度及国际认受性,目的是迈向资历国际化,建立资历互认的基础。香港要在瞬息万变的经济环境中保持竞争优势,必须持续加强劳动人口的能力和竞争力,资历架构会持续发展,并推展至更多不同的行业,令各持分者更深入理解资历架构的效用,发挥资历架构的精神,从而鼓励市民终身学习,持续进修,提升竞争力。

[1] 香港特区教育局.资历架构网页[EB/OL].[2016-10-22].https:∥www.hkqf.gov.hk/tc/home/index.html.

[2] 香港特区教育局.资历名册网页[EB/OL].[2016-10-22].http:∥www.hkqr.gov.hk/HKQRPRD/web/hkqr-tc/index.html.

[3] 香港特区教育局.《能力标准说明》一览表[EB/OL].[2016-10-22].https:∥www.hkqf.gov.hk/tc/scs/scs/index.html.

[4] 香港特区教育局.“过往资历认可”机制[EB/OL].[2016-10-22].https:∥www.hkqf.gov.hk/tc/rpl/index.html.

[5] 香港特区教育局.资历学分应用指引[EB/OL].[2016-10-22].https:∥www.hkqf.gov.hk/filemanager/printedmaterial/tc/upload/16/201212guide_c.pdf.

[6] 香港特区教育局.资历架构资历名衔计划[EB/OL].[2016-10-22].https:∥www.hkqf.gov.hk/filemanager/tc/content_16/HKQF_ATS_C_2012_10.pdf.

[7] 香港特区教育局.香港资历架构学分累积及转移:政策及原则[M].香港:资历架构秘书处,2014.

[8] 香港特区教育局.香港资历架构学分累积及转移:政策、原则及应用指引[EB/OL].[2016-10-22].https:∥www.hkqf.gov.hk/filemanager/printedmaterial/tc/upload/110/C.A.T.%20Booklet.pdf.

[9] 资历架构秘书处.香港资历架构简介[EB/OL].[2016-10-22].https:∥www.hkqf.gov.hk/filemanager/printedmaterial/tc/upload/122/HKQF%20Handbook_Bilingul_online_Ver.pdf.

[10] 资历架构秘书处.《能力标准说明》使用手册[EB/OL].[2016-10-22].https:∥www.hkqf.gov.hk/filemanager/printedmaterial/tc/upload/120/QF(SCS%20guide)_chi.pdf.

责任编辑 张军涛

Hong Kong Qualifications Framework and the Principles and Implementation of the Credit Transfer and Accumulation System

PENGBing-hong/

HongKongQualificationsFrameworkSecretariat

This paper introduces the process and the features of the Hong Kong Qualifications Framework (HKQF) established by the Education Bureau (EDB) of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR), the principles and implementation of the credit transfer and accumulation system, as well as its future development, aiming to provide a reference for the construction of lifelong learning credit bank and Qualifications Framework in mainland China. The paper consists of four parts: (1) the objectives, nature and scope of the HKQF; (2) the development and implementation of the HKQF; (3) the implementation policy and principles of the credit transfer and accumulation system under the HKQF and (4) the direction and strategies for future development of the HKQF.

Qualifications Framework; credit accumulation; credit transfer; lifelong learning

2016-12-28

10.13425/j.cnki.jjou.2017.04.009

彭炳鸿,香港资历架构秘书处总经理,公共行政学硕士及文学硕士,主要从事资历架构研究(patrickpang@hkqf.hk)

——《终身教育资历框架研究》述评