校企合作工程教育人才培养的实践与思考

——基于东南大学的案例

陈小敏,吴 涓,徐春宏

(东南大学 教务处, 南京 210096)

校企合作工程教育人才培养的实践与思考

——基于东南大学的案例

陈小敏,吴 涓,徐春宏

(东南大学 教务处, 南京 210096)

行业企业参与,是高校成功培养符合行业及社会要求的工程人才的关键。如何充分调动企业参与高校工程人才培养的积极性和主动性,实现校企合作培养向深度和广度延伸,一直是校企协同育人工作的重点及难点。基于校企合作在工程教育人才培养过程中的重要性,选取东南大学“卓越工程师教育培养计划”实施过程中的典型案例,系统总结了该校在推进工程教育人才培养校企合作方面的主要做法和效果,探讨了校企协同改革教学方法、完善课程体系和内容、建设示范基地、改革效果评价等的有效方式,提出了进一步提升工程教育人才培养校企合作水平的对策建议,以期为同类高校推进工程人才培养提供有益借鉴。

工程教育; 人才培养; 校企合作; 卓越工程师

0 引 言

加强校企合作人才培养力度,创立高校与行业企业联合培养人才的新机制,是新时期改革和创新工程教育人才培养模式[1]、提高人才培养质量的内生需求,也是深入贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的重要举措,更是全面落实国家“卓越工程师教育培养计划”(以下简称“卓越计划”)的重要抓手。近年来,在教育部的统一指导下,作为第一批卓越计划试点建设高校,东南大学工程教育人才培养紧密围绕“卓越化、国际化、研究型”的人才培养新要求,大力推进校企合作,在推进工程教育人才培养校企合作方面做出了诸多有益探索。文章在阐述工程教育人才培养校企合作必要性的基础上,以该校为例,分析当前校企合作的实践情况,并提出今后进一步加强合作的相关思考。

1 加强工程教育人才培养校企合作的必要性

1.1加强校企合作是工程教育人才培养的本质要求

工程教育具有实践性、综合性、经济性和创新性的突出特点[2],“卓越计划”强调工程实践能力的培养,课程体系中实践教学是重中之重。但现有的实践教学中演示性、验证性项目多,学生独立思考、自由发挥的余地少;实验项目陈旧,较难激发学生的兴趣;实验仪器设备的技术性低,无法跟上市场对先进技术的需求[3]。因此,要适应工程教育人才培养需求,必须争取利用更多的社会资源,推进校企合作,拓展创新实践平台外延。正如朱高峰院士指出的工程教育“产学合作是一种双赢模式”,有利于改进工科人才培养方式,提高工程教育的内涵质量。路甬祥院士提出“产学结合是培养优秀工程技术人才的必由之路”,必须充分重视工程教育中的产学深度合作问题。这些都充分表明工程教育人才培养的自身特征呼唤加强校企合作、产学协同[2]。

1.2企业在工程教育人才培养方面具有先天的优势

与高校相比,作为市场主体,企业能够准确把握社会和市场对工程人才的需求特点,也更了解目前高校工科毕业生在知识、能力和素质等方面的不足。同时,企业作为盈利性机构,特别是行业龙头企业与特色企业,必然在一定的地域范围内拥有最先进的生产线、工艺装备和制造技术,还拥有一批经验丰富的工程技术人员与优秀的管理人员,能够提供真实的工程实践和创新的环境,能够提供先进企业文化的学习氛围。

1.3加强校企合作可以实现工程教育人才培养的互利共赢

高校与企业在人才培养上进行合作的主要目的在于提高卓越工程师培养质量和拓展与企业的合作领域,从而赢得更大的社会影响力[4]。具体体现在:① 企业的全程参与会促进学校的工程教育改革,进一步完善专业培养标准、培养方案、教学计划等;② 企业丰富的实践教育资源,对卓越工程师的工程素养、实践能力、创新能力和综合素质的培养至关重要;③ 工科教师到企业深造,可增加工程实践经验、提升工程能力;④ 拓宽了学生就业面;⑤ 促进高校与企业在科研等其他方面的全面合作[5-7]。

以人才培养上的合作为切入点,企业可在更大范围上与高校展开合作,形成自身的竞争优势。校企合作能让企业多方面受益:① 为企业提供所需的工程技术人才,尤其是通过“订单式”的合作,得到为自身量身打造的人才;② 可利用高校的教育资源,对企业的员工进行岗位培训和继续教育,提供“终身教育”的条件;③ 借助高校的智力和科技资源,解决企业生产、研发、创新、技术和管理等方面的问题;④ 享受国家与各级政府在校企合作方面相关的优惠政策,如税费减免等;⑤ 有利于树立良好的社会形象及提高知名度[4]。

总之,加强校企合作,是新时期工程人才培养模式创新和人才培养质量提升的内生需求,既十分必要,也十分重要。

2 东南大学工程教育人才培养校企合作的主要做法与经验

作为首批“卓越计划”试点高校,4年来,该校深化卓越工程人才培养改革与创新,结合工程专业认证及行业人才培养要求,不断优化企业学习培养方案,探索分阶段、多渠道分流的校企联合培养模式,加大校企课程、师资力量等资源建设,校企联合培养模式不断提升。具体来看,学校在促进校企合作方面,形成了以下5个方面的实践经验。

2.1构建有特色、符合行业标准的卓越人才培养模式

社会需要不同层次的工程技术人才,尤其是具有较强创新能力的卓越工程师人才,这就要求卓越工程师培养模式在综合化、国际化和开放度三个方向实现突破。其中综合化主要体现为综合课程、综合实验、综合设计环节等[8]。国际化和开放度主要体现为学校-企业联合培养平台,工程人才国际合作培养平台。

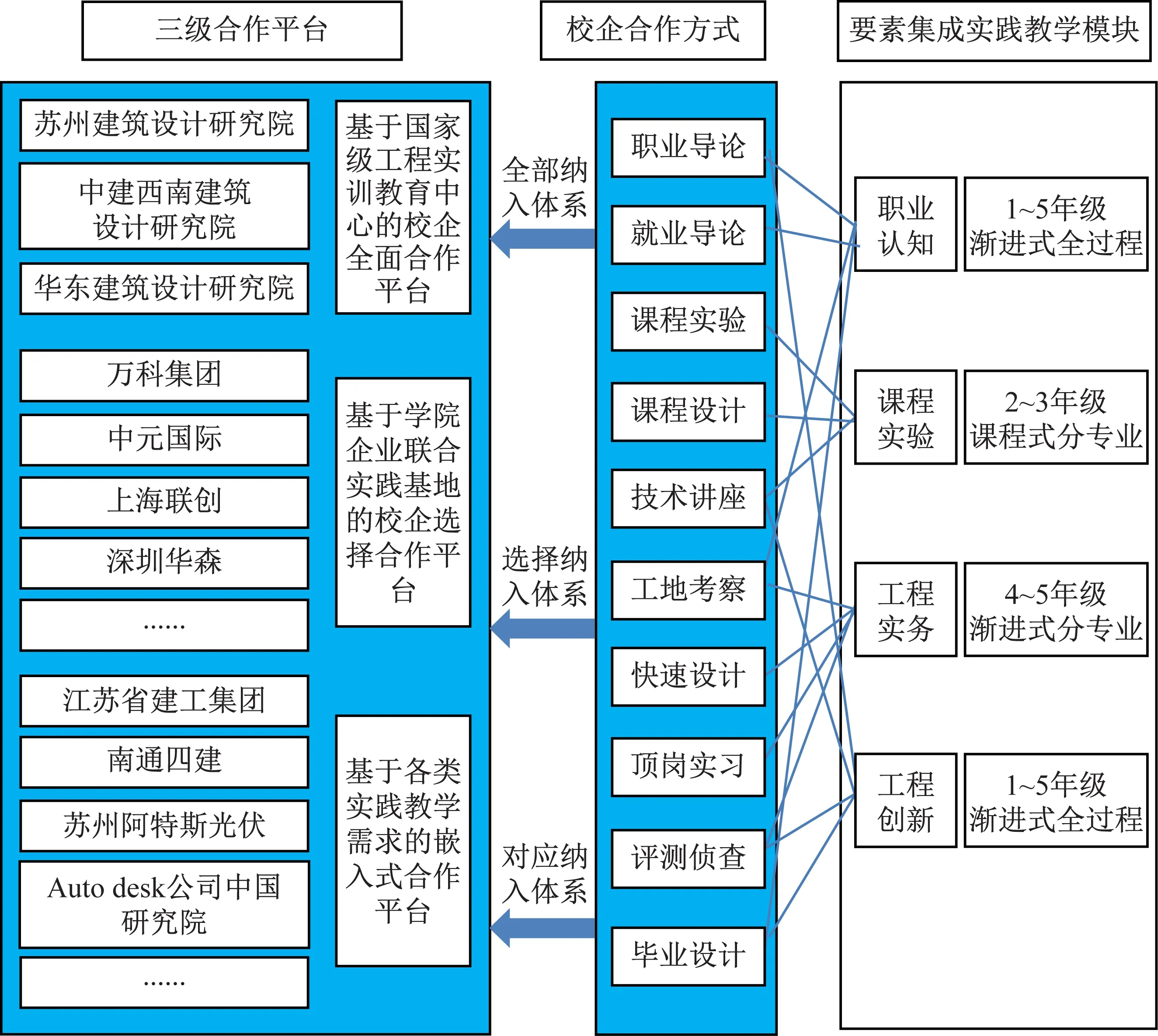

以我校建筑学专业为例,围绕人才培养需求和学科发展特点,学院不断推进校内资源的整合与优化,联合企业创建了基于国家级工程实践教育中心的校企全面合作平台、基于学院企业联合实践基地的校企选择合作平台、基于各类实践教学需求的嵌入式合作平台的三级校企合作平台,分别以全部、选择、对应的方式纳入体系构建形成校企合作课程模块,为学生提供全过程、全方位、多手段的建筑学专业实践教育平台。在校企实践教学平台建设中,提出以职业要素实现为原则的新实践教学模块(见图1)。通过全过程的职业认知实践强化学生的职业基础知识和职业人文素养,通过全过程的工程创新实践强化学生的创新思维和能力。

2.2企业行业专家参与校内课程体系及教学内容改革

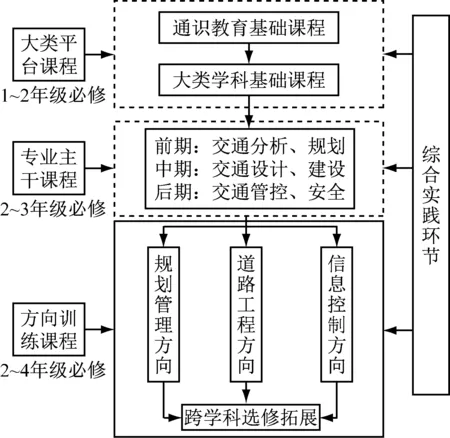

课程体系及教学内容改革是进行卓越工程师培养必须完成的一项至关重要而又具有挑战性的工作。“卓越计划”要求参与高校科学遴选、充分发挥合作企业行业专家的优势,共同参与课程体系设置和教学内容的改革[9-11]。从学校的实践看,交通工程专业结合“卓越计划”人才培养模式,分别从3个层面改革专业

图1 东南大学建筑学专业校企合作实践教学模式

课程体系和知识结构(见图2)。① 基于学校和交通学院的大类平台课程,由“通识教育基础课程”和“大类学科基础课程”构成,以必修课程为主,选修课程为辅。② 交通工程本科专业主干课程,面向交通系统前期的分析与规划、中期的设计与建设、后期的管控与安全,分别设置6门必修课程。③ 交通工程本科专业方向训练课程,含交通规划管理、交通信息控制、道路工程三个方向,鼓励跨学科(专业)选修课程,为不同本科生的就业和研究方向提供课程资源。此外,在“专业主干课程”“方向训练课程”和“综合实践环节”中,明确校内教师、企业专家和海外学者联合授课的要求,由企业与海外专家参与授课。通过行业企业专家参与校内课程体系设置和教学内容改革,提升工程教育人才培养的针对性,实实在在提升学生专业技能。

图2 交通工程专业课程设置结构图

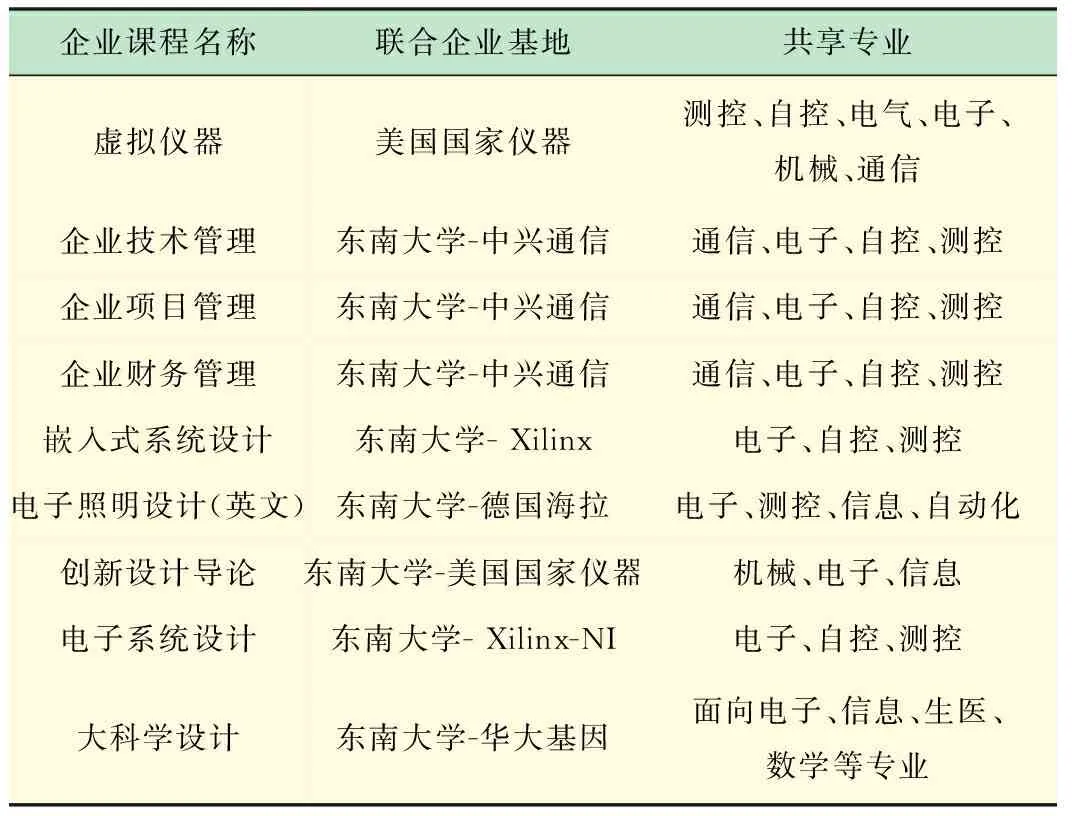

2.3企业课程内容丰富、多专业共享

不同的学校、不同的专业、不同年级的学生对企业课程的需求均会有差异,这客观上也会造成单个高校和院系的企业课程内容相对丰富,在此前提下促进企业公共课程资源的共享,有利于实现校企合作平台、资源的共享共用。该校大类多个专业,先后与NI、中兴通信、Xilinx、海拉等行业知名企业开展横向联合,共同开发专业化、高品质的电子信息类企业课程,极大地丰富了企业课程的内容,并实现了公共企业课程的全校共享(见表1)。电子信息类专业的学生同堂授课、同组参加课程设计、同要求考核答辩,营造了多学科多专业交叉融合的学习氛围、培养了跨专业学生之间团结协作的意识。

表1 东南大学大类多专业共享的企业课程

2.4基地建设特色鲜明、示范辐射

工程实践教育中心是高校依托企业为实施“卓越计划”企业培养方案而建立的,是高校和企业密切合作开展工程人才培养的综合平台[12-14]。建成一批依托企业、特色鲜明的卓越人才培养基地,形成具有示范辐射作用的优质教学资源,是校企合作工程人才培养的现实需求。在工程教育人才培养过程中,学校高度重视依托企业的实践实训基地的建设,先后建成有“东南大学-上海现代建筑设计(集团)有限公司”“东南大学-深圳华大基因”和“东南大学-中兴通信工程”等一批知名度高、特色鲜明、成果显著的实践教育中心。

以“东南大学-深圳华大基因”实践教育中心为例,中心以“开放、共享”的理念建设网络学习平台,实现资源共享;开设暑期学校,为广大学子提供体验华大工作及生活的机会;形成了通过项目实践开展高水平人才培养的特色。自2010年以来,中心已成功举办5届暑期学校,形式分为短期见习、夏令营及参观学习3种,累计收到来自哈佛、康奈尔、剑桥、帝国理工、华盛顿大学及清华、北大、华南理工、武大、东南大学、华中科大等国内外200余所高校师生的申请,累计参加学习/参观的高校师生达8 100人次。在中心创新人才培养模式及培养平台下,学生可在项目实战中迅速成长为具有科研素养和能力的优秀人才。

2.5校企共同评价人才培养质量

高校和企业作为工程教育人才培养的两个主体,全面审视和检查工科人才培养整个过程的各项工作,一方面考核达到学校标准要求之处,同时找出与学校标准要求存在的差距之处,明确需要改进和完善的环节,为专业培养方案的修订和日后卓越工程师培养工作的改进打下基础[15]。以交通工程专业为例,从2011年至今,结合卓越工程师培养计划的实施,专业每年与企业行业专家一起对专业人才培养目标的达成及修订进行讨论,为持续改进提供建议。通过邀请交通规划设计行业拥有不同职业资格的专业人士参与交通工程专业教学改革的研讨、提出反馈意见,推动、促进培养目标的达成,形成良好的“闭环”评价体系。

2.6共同推进培养具有国际视野的卓越人才

培养具有国际视野的卓越工程师是“卓越计划”的一项重要历史使命,内容包括卓越工程师培养定位与国际接轨、构建国际化的课程体系、采取国际化的教学方式、建立国际化的教师队伍、实施多模式国际合作办学、开展广泛的国际交流、营造国际化的学习环境等方面[6]。我校在国际化工程人才培养中采取“引进来、走出去”政策,全面推进国际化课程建设,积极建设国际高水平师资队伍,拓展国际交流与合作,不断探索合作教育新模式。建立跨国集团(公司)实习模式,积极开展“本校+国外高校+跨国集团”校企三方合作交流项目。如与德国海拉公司、德国采埃孚公司等开展校企三方合作交流项目,选派本科生赴国外企业总部进行为期半年或一年的实习,深入了解跨国企业对人才的需求,同时也为企业输送潜在的优秀毕业生。

3 校企合作推进工程教育人才培养

从我校校企合作人才培养的实践来看,虽然成效显著,但仍然存在着企业课程的数量与质量参差不齐、企业工作经历教师数量与投入不足和学生参与企业实习实践分量不够等突出问题。因此,要进一步推进校企合作力度,可从以下几个方面切入。

(1) 继续拓展一批校企联合培养基地,不断扩大校企合作影响面与受益面。与企业的联合人才培养工作需要经过多轮的实践、总结和磨合。由于企业生产的专业性限制,一家单位往往无法在师资、专业背景、硬件设施上满足本专业人才综合培养的要求,因此需要与不同类型的企业开展多元合作,积极寻求适合专业人才培养的不同类型的有实力企业作为合作对象。

(2) 进一步深入推进工程实践教育中心建设。完善各项运行管理制度、深层次研讨联合人才培养的模式及质量评价方法,优秀企业专家的选聘和投入保障等;同时,进一步推广校内外国家级工程实践教育中心的运行模式与典型案例,起领航示范作用。制定一体化培养体系,贯通本硕博卓越工程师人才培养。平滑“卓越计划”本科生毕业后向研究生培养的过渡,提升卓越工程师教育培养计划的连贯性。

(3) 完善过程管理,进一步落实企业培养方案的实施。整合课程体系,抓好企业课程、实习和毕业设计等关键环节。鼓励校内教师与企业教师共同开展课程建设及评价考核,共同探索PBL、CDIO等新型课程教学方法,并在课程建设成果的基础上,修订完善各专业的卓越计划培养方案,逐步扩大实习、毕业设计等联合人才培养规模等。

(4) 积极参与卓越专业认证。卓越工程师培养计划的实施最终目的是培养社会、企业所需、与国际接轨的专业技术人才。只有通过认证,才能在对本专业工程人才培养的质量加以控制,保证工程技术人才的培养符合行业需求。东南大学作为国内本科教学改革和专业人才培养试点走在前列的高校,有责任加快专业人才培养的规范化工作,提升人才培养质量,保证专业培养与社会需求的接轨。

(5) 加大高校资源共享,拓展国际合作渠道。在不违反保密制度规定下,建立工程实践中心人才培养资源网上发布形式,加大区域内外多高校资源共享;多途径增加与国际企业的工程师培养合作,学习IEEE协会等行业协会在工程师培养方面的先进理念和有效途径。

4 结 语

本文对校企合作在工程教育人才培养过程中的重要性进行了系统分析,并以东南大学为例,系统总结学校在推进工程教育人才培养校企合作方面的主要做法和效果,探讨校企协同改革教学方法、完善课程体系和内容建设示范基础、改革效果评价等有效方式,以及在培养符合行业标准、具有国际视野的卓越人才方面的成效。本文提出的培养卓越人才的方式和政策建议可为同类高校推进工程人才培养提供有益借鉴。

[1] 教育部关于批准第一批“卓越工程师教育培养计划”高校的通知[Z].教高函[2010]7号,2010.6.

[2] 吴爱华,刘晓宇.深入推进理工科人才培养机制创新[J].高等工程教育研究 ,2014(2):1-6.

[3] 李拓宇,李 飞,陆国栋.“中国制造2025”的工程科技人才培养质量提升路径探析[J].高等工程教育研究,2015(6):17-23.

[4] 徐科军,黄云志.校企合作培养创新人才的探索与实践[J].中国大学教学,2014(7):52-55.

[5] 林 健.校企全程合作培养卓越工程师[J].高等工程教育研究,2012(7):7-23.

[6] 林 健.“卓越工程师教育培养计划”学校工作方案研究[J].高等工程教育研究,2010(5):30-36.

[7] 林 健.“卓越工程师教育培养计划”专业培养方案再研究[J].高等工程教育研究,2011(4):10-17.

[8] 林 健.“卓越工程师教育培养计划”质量要求与工程教育认证[J].高等工程教育研究,2013(6):49-60.

[9] 杨 凯,安江英.构建基于工程实践的“工程”师资队伍和教学模式[J].中国大学教学,2010(2):15-17.

[10] 林 健.面向“卓越工程师”培养的课程体系和教学内容改革[J].高等工程教育研究,2011(5):1-9.

[11] 刘义伦,刘铁雄.在改革工程教育中力促校企深度融合[J].中国高等教育,2011(6):22-24.

[12] 邱革非,刘可真,钱 晶.面向卓越电气工程师培养的课程建设改革探索与实践[J].课程教育研究,2015(18):46-47.

[13] 沈友华,王爱华.参照国际工程教育论证标准推进“卓越计划”专业建设[J].高等工程教育研究,2014(6):142-145.

[14] 陈启元.对实施“卓越工程师教育培养计划”工作中几个问题的认识[J].中国大学教学,2012(1):4-6.

[15] 黄忠文,陈 敏.面向应用型人才的工程系列课程的教学研究[J].教育教学论坛,2011(8):143-145.

The Practice and Thinking on University-Enterprise Cooperation in Engineering Education—Based on a Case Study of Southeast University

CHENXiaomin,WUJuan,XUChunhong

(Office of Academic Affairs,Southeast University,Nanjing 210096,China)

Based on the importance of the university-enterprise cooperation in engineering education,this paper analyzes the importance in strengthening the cooperation between the universities and the enterprises.It takes the Southeast University as an example,and summarizes the main practice and experience when the school carries out the policy of “the Excellent Engineer Training Project”.As a conclusion,the paper puts forward few suggestions on how to further promote the university-enterprise cooperation in engineering education to develop the capability of innovation and practical ability.

engineering education; talents training; university-enterprise cooperation; the excellent engineer training project

2016-07-07

江苏省高等教育教改立项课题“卓越工程师教育培养计划”背景下工程教育改革模式探索(2013JSJG068)

陈小敏(1988-),女,江苏如皋人,实习研究员,东南大学教务处科员,主要研究方向:高等教育管理。

Tel.:025-52090234; E-mail:103007677@seu.edu.cn

G 642.0

:A

:1006-7167(2017)07-0168-04