看不见的中东

殷之光

[文章导读]

随着18世纪晚期以来欧洲的兴起,资本主义的扩张逐渐将全球联系为一个整体,一种现代的“世界体系”开始浮现,在此种世界史叙事背后隐含着西方中心的假设,非西方世界的现代化进程的开端被认为源于西方文明入侵的冲击,但是否能够就此莽撞地判断世界现代化的变迁依循了“全盘西化”的逻辑?庸俗的进化论无法解释世界历史进程的复杂性,以西方为中心的历史叙述也无法涵盖各个国家、社会内部发生的复杂变化。本文即尝试以中东建立现代国家的进程为例,描述西方外部世界政治实践的多样性与复杂性,在如何走向现代这个问题上,如何跳出西方中心的叙事逻辑而给出不同的回答。

1917年12月9日,就在苏联十月革命发生一个月之后,耶路撒冷市长侯赛因·萨勒姆·侯赛尼(Husayn Salim al-Husayni)打着白旗,向前来的英国埃及远征军投降。耶路撒冷被英军占领,正式开始了其长达29年的英国委任统治。作为1915年以奥斯曼帝国尝试夺回苏伊士运河为开端的西奈及巴勒斯坦战役的一部分,占领耶路撒冷的英国埃及远征军在埃德蒙德·艾伦比将军(Edmund Allenby, 1st Viscount Allenby)的带领下,击败了在德国人埃里希·冯·法金汉(Erich von Falkenhayn)指挥下的奥斯曼“雷电”集团军群(Yildirim Army Group)。占领耶路撒冷无疑从士气上鼓舞了当时西线频频失利的英国。当时的英国首相大卫·劳合·乔治(David Lloyd George, 1st Earl Lloyd-George of Dwyfor)称之为“送给英国的一份圣诞大礼”。[1]对于许多西方的历史学家来说,这段历史的重点在于,一方面,耶路撒冷的陷落作为一个标志性事件,开启了奥斯曼帝国最终的崩溃历程;另一方面,英国在中东战场上的胜利以及奥斯曼的崩溃,也伴随着一场后来被称为“阿拉伯的觉醒”的阿拉伯民族主义建国运动。[2]这场民族主义建国运动的历史叙事围绕着三个重要的殖民史事件,即:“麦克马洪-侯赛因通信”(1915?1916)、“赛克斯-皮科协定”(1916),以及最终支持犹太人建国的“贝尔福宣言”(1917)。我们可以发现,以这三者为核心的历史叙事背后,隐含着一个基本的西方中心假设,即以欧洲族裔民族主义为核心的国家组织与认同形式,开启了非西方世界的“现代”国家历史进程。在这种预设下,在阿拉伯民族主义的“诞生”和发展背后,那种伊斯兰内部的动力,以及在此基础上对欧洲殖民帝国主义的回应被淡化。取而代之的,是对“中东”地区民族国家的诞生以及“现代”政治体制建设与发展的兴趣占据了历史叙事的中心。[3]

以欧洲为中心的现代世界史

凱末尔是现代土耳其的肇建者

西方的历史学者们将晚期近代(late modern)的开端划在18世纪晚期。通过一系列发生在西方基督教文明体系内的事件,用政教分离、地理大发现、科学革命、工业革命、资产阶级兴起、议会制度与现代共和国的形成等发生在欧洲历史内部的关键事件为中心,对整个世界的现代历史进行整体叙述。在这背后,潜藏着一种他们对欧洲基督教“文明教化任务”(civilising mission)的默认。的确,从现象上来看,我们这个世界几乎各个角落19世纪的关键历史进程,都能同早期现代中欧洲发生的诸多事件间建立起某种因果关系。也正是在这种显而易见的因果关系基础上,我们会发现20世纪上半叶不少历史学家,在讨论世界现代历史进程时,会不约而同地用“冲击-反应”(impact-response)的逻辑来解释非西方世界的现代化动因。从一定程度上,来自西方,特别是欧洲殖民力量的确造成了世界性的影响。在这一影响下的“现代化”进程,确实又很大程度上体现出了对西方现代化进程的模仿。

的确,直至18世纪中期,地球上70%的人口仍旧生活在包括中国清王朝、俄罗斯帝国、奥斯曼帝国、哈布斯堡王朝、印度的莫卧儿帝国、伊朗的萨菲王朝在内的这类农业帝国(agrarian empire)治下。[4]这类帝国领土辽阔,族群多样,社会经济基础主要依靠农业。而在此之后一百年的时间里,起源于欧洲西北部的商业社会以殖民主义的形式影响了全世界。虽然历史学家们已经论证,商业资本主义在传统农业帝国内部早已经各自独立出现。但不可否认,一系列发生在欧洲的事件在资本主义的推动下,将世界编制成了一张更为紧密的网络。当然,在欧洲西北部那些国家开始进行远洋贸易之前,普世帝国的确最有效地扮演着社会组织与资源分配的作用。西班牙帝国在美洲进行殖民扩张之前,世界最大的两个陆地整体上的文明各自相对独立发展,而它们均选择了以帝国这种政治组织形式对土地和资源进行管理。而随着殖民的扩张,世界版图上的“非西方”帝国:奥斯曼土耳其、伊朗、中国纷纷开始发生深刻的变迁。这种变迁往往都有着类似的步骤。从19世纪中期开始,这些非基督教帝国都经历了军事现代化、工业化改革以及法律改革。改革之后的帝国也都在革命与西方资本帝国主义的多重压力下崩溃。但是,`那种庸俗的社会达尔文主义不但完全无法真正展现19世纪以来“世界体系”形成过程中的复杂性,甚至也无法展现在这一全球性的现代化过程中,在各个国家社会内部相应发生的复杂变化。

在其著名的年代四部曲的第一部里,霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm, )给我们描述了一个18世纪末期“微小”世界的图景。在这个世界里,即便是像旅行家洪堡(Alexander von Humboldt)那样见多识广的知识分子,也只不过“了解这个人类栖息地球的局部地区”。而对那些生活在西欧主要城市之外的其他人来说,这个世界对他们则显得更加微小。[5]然而,很快在从18世纪末期到第一次世界大战开始这段“漫长的十九世纪”中,随着交通与贸易线的发展,特别是伴随这种发展而加速的殖民扩张,这种对微小世界的认知似乎逐渐开始扩大。在这一过程中,我们还可以发现另一个有趣的现象。正如在布罗代尔(Fernand Braudel)对欧洲资本主义发展的叙述中所描绘的那样,随着欧洲的殖民扩张,一种普遍联系的世界历史进程得以形成,我们不可否认,欧洲在这个历史关键性转折过程中扮演着“中心”地位。沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)则用了“世界体系”(World System)这一术语来阐释这种从经济基础出发,解释世界政治、社会、历史关系的研究视角。这种视角强调,随着资本主义在欧洲兴起,大规模的全球贸易活动将世界彻底联系在了一起,原本分散的国家与民族之间,逐渐形成了一种互相依存( dependency)的关系。从这个意义上来看,这一过程恰恰是世界秩序(world order)形成的过程,也是作为一个体系的“世界史”得以出现的过程。

欧洲殖民扩张与民族主义觉醒

让我们重新回到本文开头所描述的西奈与巴勒斯坦战役,尝试从奥斯曼帝国的角度介入,并进一步展现这其中的一些有趣的细节。参与这场战役的“雷電”集团军群在奥斯曼的“现代化”历史中扮演了重要角色。一方面,集团军群的指挥官,德国人埃里希·冯·法金汉1917年7月到达伊斯坦布尔。[6]军团中,第七军的指挥官便是凯末尔。此时的奥斯曼帝国,正在焦头烂额地在多个战线上疲于奔命。在帝国的东部边疆有来自俄国的压力,西线则主要有英法两国在步步紧逼。而1916年10月,在驻埃及英军的鼓动下,麦加守护者侯赛因·谢里夫(Sharif Husayn)自立为阿拉伯人的国王。奥斯曼帝国发现,自己的内陆边疆也受到了阿拉伯民族主义起义的威胁。1917年2月18日,在加里波利战役(Battle of Gallipoli)成功抵御了英军的凯末尔,由于其之前在利比亚昔兰尼加(Cyrenaica)处理过阿拉伯民族主义反奥斯曼起义的经验,被任命为奥斯曼汉志远征军指挥官。[7]然而,就在8天之后,当凯末尔到达大马士革之后,奥斯曼驻叙利亚的总督便决定,与其派兵去遥远的汉志省,不如在这危急的时刻,进一步支援巴勒斯坦前线。当年7月4日,凯末尔得知自己将被任命为“雷电”集团军群第七军的指挥官。在筹备作战期间,凯末尔得知,在加沙前线的德国人私下里与当地阿拉伯部落首领之间建立起了合作协议。凯末尔对此表示强烈反对,他认为,与任何一个阿拉伯部落建立起联系,必定会激怒其他阿拉伯人的部落。这种内部潜在的不稳定局面将会给奥斯曼帝国的治理造成极大的不便。凯末尔甚至怀疑,德国人在与奥斯曼帝国合作的同时还心怀二意,企图夺取巴勒斯坦地区阿拉伯人的信任。凯末尔强调,无论是民事还是军事管理权,都应当牢牢掌握在奥斯曼穆斯林的手中。[8]这场围绕着军事资源部署以及处理阿拉伯民族主义问题的争论愈演愈烈。最终凯末尔于当年10月4日向法金汉提出了辞呈。

理解第一次世界大战中奥斯曼的立场,必须将其放在一个19世纪欧洲殖民帝国主义形成的进程中。19世纪末期开始出现的那种民族主义知识,除了出现在受过良好教育的知识分子中间之外,还被扩张中的欧洲殖民帝国,策略性地“带入”了非西方世界。在这种欧洲殖民扩张背景下出现的,被甄选与扶植的民族独立运动,无疑确证了卢森堡在通过分析19世纪波兰民族主义性质建立起的判断。在她看来,19世纪上半叶波兰民族主义兴起的物质基础与中欧地区受资本主义发展影响而形成的那种民族国家认同有着根本差异。波兰的民族主义“根源于未开化的封建经济”,本质上是一种占据统治地位的贵族对其社会地位身份的确证。[9]现代民族主义与民族国家本身作为一种统治者的经济需要,在卢森堡看来,并不具有普遍的进步意义。相反,在19世纪世界资本主义体系中,波兰的工业从一开始便是具有依附性的出口工业。因此,波兰的资产阶级从一开始便是一种“殖民化的产物”(a product of colonization),是“移植到波兰土地上的外来物”(alien body transplanted into the Polish soil)带有“明显的反民族因素”(antinational factor)。[10]在这里,卢森堡将殖民理解为资本主义全球化过程中与弱小以及经济不发达地区/国家之间形成的霸权关系。而在这种关系中,“民族主义”的认同在世界不同地区则形成了不同的政治动力,进而形成了对“国家”这一政治认同概念阶级性差异的具体判断。

不过,卢森堡所批判的这种“形式上独立”的民族自决,[11]在脱离了欧洲语境之后,似乎只能够解释一部分发生于非西方世界的民族独立现象。以中东地区为例,通过20世纪上半叶民族独立运动而建立起的国家中,既有以宗族认同为基础的部落王朝,也有尝试以阿拉伯民族主义与国族主义为认同,甚至还包含一定社会主义性质的共和国。而在这种复杂的政治情况下,唯一能够普遍联系这一广泛地区现代历史与政治经验的任务,甚至并非是针对欧洲帝国的去殖民,而是针对更具广泛意义、且表现形式多样的“帝国主义”的反叛。这种来自帝国的霸权,既包含了19世纪欧洲殖民帝国秩序下的霸权,也连接了诸如奥斯曼帝国那样以主导民族沙文主义为基础的霸权,以及作为资本主义发展“最后阶段”(当然,后来苏联将列宁这一表述改为“最高阶段”)的帝国主义。在这个意义上,我们再重新去理解列宁将第一次世界大战视为“帝国主义战争”的表述,便能理解他对民族自决权的辩护及其背后所包含的丰富性。这场战争,不仅仅是发生于新旧两种帝国主义之间的战争,还透过弱小民族的独立运动,传递着新的可能性。随着资本主义生产关系的全球扩张,这种民族之间的压迫与被压迫关系也会在世界范围内扩张。在这种资本主义的全球秩序下,绝大部分的亚洲地区或者作为列强(Great Powers)的殖民地,或者作为被压迫民族,在这种不平等的国际体系中作为依附者存在。因此,在这类地区,以民族运动为动员模式的对抗活动,无疑是对这种不平等秩序最有力的打击,也是这类被压迫民族自我“觉醒”的过程。[12]

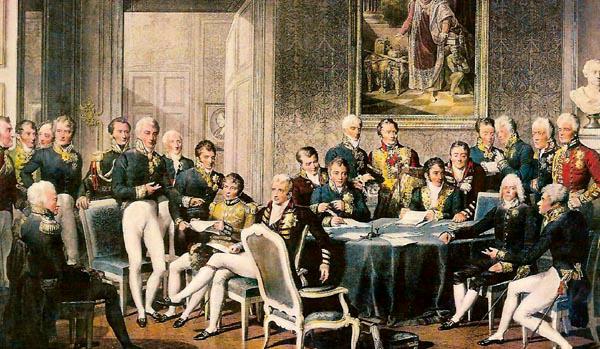

维也纳体系与欧洲诸国的政治博弈

1815年维也纳和会

事实上,从这种反帝的历史出发,我们还可以重新审视我们今天潜移默化的那种欧洲中心式的历史叙事。对大多数的国际关系史研究者来说,一般认为,第一次世界大战的爆发意味着左右了欧洲秩序将近一百年的维也纳体系的终结。对于维也纳体系的讨论,一个常见的西方中心式的范式是将其作为现代外交,特别是以和会谈判形式,协商解决冲突,维持和平这种规范的开端。对于欧洲国家来说,出现于1815年的维也纳和会(Congress of Vienna)从实践上给出了一种对“国际”秩序的管理模式。[13]然而,这种诞生于拿破仑战争之后,意图通过权力平衡(balance of power)而达到的国际和平,与其说是面向“国际”的,不如将其看做是一种欧洲内部的地方性知识。而也只有将维也纳体系视为区域性的“国际”规范,才能理解将这一体系的终结定位于一战的爆发这一历史叙事背后的逻辑。

作为维也纳体系的主要建筑师,奥地利保守主义政治家克里门斯·冯·梅特涅(Klemens von Metternich)也意识到,19世纪的欧洲内部已经开始出现了巨大的分裂。一方面,是北大西洋沿岸諸如英国、荷兰这类民族国家,它们的国家政策与利益受市场与自由贸易影响巨大,另一方面,则是易北河东岸那些以农业为主的君主制国家。另外,来自俄罗斯帝国对欧洲大陆国家的强大压力也是维也纳体系必须考虑的关键问题之一。因此,梅特涅为欧洲设计了一种以各种复杂条约为手段的制约系统,通过定期举行的和会,以此来进行欧洲内部的协调(Concert of Europe)。[14]这种协调的主要目的除了希望在这个历史的变迁时刻,达到两种欧洲国家秩序之间的平衡之外,还试图通过这种方式来遏制欧洲大陆国家逐渐开始兴起的革命企图。

维也纳体系假设,永久和平可以通过精巧的制度设计,实现国家间互相牵制的平衡,并由此达到永久和平。这种五霸共治(Pentarchy)的格局看上去似乎很美,但是事实上,它更多体现的是欧洲内部存在的深刻矛盾。在维也纳会议之后,普鲁士、奥地利、俄国获得了大片曾经独立或者属于法兰西第一帝国的土地。虽然这次会议的前提是拿破仑战争,其目的之一也是为了控制并拆解法兰西第一帝国。但是,它同时也调整了欧洲自1806年神圣罗马帝国分裂之后形成的碎片化局面。多达将近300个日耳曼小国在此次会议之后,被统一为主要受奥地利制约的由39个国家组成的松散德意志联邦。维也纳会议是欧洲外交史上第一次在全欧范围内,以各国派遣代表,集中协商的形式处理外交关系问题。并且也确立了一套以划分势力范围的模式,试图达成权力秩序的稳定态势。因此,作为一种欧洲保守主义政治的创造物,维也纳体系几乎像是一场绝对主义(Absolutism)国家在欧洲国际层面上进行的集体复辟。恩格斯曾经将欧洲绝对主义国家的诞生描述为“土地贵族和资产阶级间的均势。(Gleichgewicht)”[15]伴随这种均势而产生的中央集权国家则被看作贵族和资产阶级之间的仲裁者。但是,在佩里·安德森的分析中,我们发现,与其将这种绝对主义国家视为新旧两种社会力量之间冲突的调停者,不如将其看做是旧贵族在新兴资产阶级挑战面前拿起的“新政治盾牌”。[16]在国际层面上,由欧洲大陆保守主义者构想出的维也纳体系很大程度上确实是欧洲国家在大革命之后寻找到的自卫机制。

一定程度上,维也纳会议试图建立的国际秩序结构是一种欧洲精英阶层或贵族国内议会政治的国际延展。这种模式建立在一个基本假设之上,那便是代表了不同利益群体/国家之间的政治博弈能够帮助建立政治共识。并且,这种由精英阶层政治博弈形成的共识具有普遍的政治代表性。但是,这种精密设计下的政治平衡并未考虑精英阶层是否天然具有普遍代表性。同时,作为一种在欧洲大陆的秩序,它不但无法管理欧洲国家在欧洲之外的活动,甚至无法真正处理欧洲内部的差异性。从维也纳会议至1848年,欧洲内部虽然并未出现大规模的国家间战争,但是,它却对列强相互之间在欧洲之外进行的争斗无能为力。因此,如果将目光转向欧洲之外的世界,便能发现,维也纳体系作为一种欧洲地方性知识似乎在19世纪世界历史进程中并不占据显著地位。相反,维也纳体系的命运,甚至直接受到殖民地独立以及欧洲列强对这类独立运动回应的影响。

在19世纪上半叶,特别是1807?1808年间拿破仑先后取得了对葡萄牙与西班牙帝国的军事胜利之后,南美洲一系列西班牙与葡萄牙殖民地的独立运动也逐渐开始获得成功。在这个过程中,作为西班牙与葡萄牙在欧洲大陆上对抗法国的盟友,英国在欧洲之外却试图利用这场战争削弱伊比利亚国家,特别是西班牙在世界贸易中的影响。作为一个传统殖民帝国,西班牙垄断了欧洲到南美殖民地之间包括贩奴在内的一切贸易。葡萄牙则相对采取了与英国合作的模式,并通过条约的形式,获准英国与其殖民地巴西之间进行贸易活动。拿破仑战争的出现,对英国来说成为了一个打破西班牙贸易垄断,进一步加强英国海上贸易霸权的绝佳机会。这场19世纪上半叶欧洲帝国之间对贸易霸权的争夺从拿破仑战争时期,一直延续到维也纳和会之后。

与其将19世纪维也纳体系中形成的权力平衡视为一种欧洲的“交响”(Concert),不如视为是一种殖民帝国在欧洲之外进行的“变奏”(variation),以及在这种由于欧洲帝国主义兴起而引起的世界各个角落多种普遍主义世界秩序的众声喧哗(heteroglossia)。的确,使得维也纳体系真正具有世界史意义的事件,实际上发生在欧洲之外。1824年,当时的英国外相(Secretary of State for Foreign Affairs)乔治·坎宁(George Canning)如释重负地表示,“西班牙美洲(Spanish America)自由了”,并且,如果“我们不犯错的话,她便是英国的(she is English)”。[17]而早在拿破仑战争时期,英国就开始意识到,通过支持拉丁美洲殖民地独立运动,支持在拉丁美洲建立民族国家的方式,就可以有效地切断拉丁美洲与欧洲大陆殖民宗主国之间的关系。同时,这种对“自由”与“独立”观念的策略性使用,不但从道义上符合英国对自由主义特别是自由贸易的界定,还能就此赢得新独立的拉美国家对英国的好感。此外,拿破仑战争还让英国意识到,发生在欧洲大陆几个君主国的革命,甚至还能从内部有效削弱这些旧殖民宗主国的霸权地位。[18]

事实上,从19世纪初开始,无论是卡苏里子爵(Viscount Castlereagh)针对欧洲大陆君主国之间战争所采用的不干涉政策(Non-intervention),[19]还是之后巴麦尊勋爵(Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston)对欧洲之外地区采取的强硬的干涉主义(interventionism)政策,其基础都来源于这种在“自由贸易”旗帜下,欧洲列强之间对世界贸易霸权地位的争夺。从这个意义上,维也纳体系几乎像是欧洲新旧两种霸权之间就欧洲内部问题而达成的暂时性妥协。它终止了拿破仑帝国统一欧洲大陆的进程,但并未真正处理欧洲大陆那种碎片化的封建局面。这个脆弱的体系内部还包含了英国,这样一个代表了新兴工业资产阶级利益的新型帝国,其主要利益都集中在希望消解旧帝国的世界影响上。

英国在维也纳体系之外,有选择地推动民族独立运动。我们可以发现,在19世纪,获得英国积极承认并支持的民族独立运动或者属于欧洲旧帝国的殖民地,或者来自于全球贸易路线上一些关键的,属于奥斯曼与中国这两个非西方帝国的传统治权范围之内的民族地区。英帝国对于前者,特别是那些拉丁美洲西班牙帝国殖民地独立的支持毫不犹豫。维也纳体系因此也成为了这种新旧两种欧洲世界霸权之间缠斗的平台。1822年的维罗纳会议(Congress of Verona)则从实质上终结了维也纳体系,并也凸显出了那种欧洲“五霸共治”模式的脆弱。[20]从维罗纳会议之前,英国的议会讨论中我们可以看到,英国与西班牙美洲帝国之间的贸易联系已经存在多年。英国制造与商业资产阶级绝不容许这种联系受到任何阻碍。1822年7月,在维罗纳会议举办之前3个月,卡苏里子爵便向威灵顿公爵(1st Duke of Wellington)表示,英国对拉丁美洲的政策只关乎英西关系,与法国、俄国或是其他任何国家无关。[21]虽然,在19世纪的英国,这种在对抗西班牙基础上形成的对拉丁美洲独立的支持被表述为一种自由主义英国对世界“普遍民族独立”(universal national independence)的推动,[22]然而事实上,卡苏里子爵对在世界范围内的民族独立毫无兴趣。他仅仅有选择地在拉美(针对西班牙帝国)、意大利和希腊(针对奥斯曼)积极推动不干涉主义政策,而在维也纳体系内部,尤其是西班牙革命问题上则反对法国协助镇压,并参与支持西班牙反政府游击队。这也就彻底打破了由奥地利首相梅特涅所精心构建的那种五霸共治的平衡体系。终于,卡苏里子爵的继任者坎宁在维罗纳会议上由于西班牙问题而彻底与法国决裂。他表示“现在的时局,重新回到了一个有益的状态(wholesome state)。国家自谋前程,上帝关爱世人(Every nation for itself and God for us all)!”[23]在梅特涅看来,英国这个被“革命精神”(revolutionary spirit)影响“坏到骨子里的”国家,现在终于“赤裸裸地站在世界面前了”。[24]同样,在将近一个世纪之后,新兴的美国也采用了同样的方式,以有选择性地推动民族自决权(Self-determination)为基础,开始了对旧霸权(英国及整个欧洲旧大陆)的挑战。

当我们将目光从欧洲转向整个世界之后,可以发现,维也纳体系所带来的和平非常有限。对1840年的英国来说,奥斯曼土耳其帝国与俄罗斯帝国则是继拿破仑之后,与英国利益更为密切相关的国际力量。1840年7月15日,英国、奥地利、普鲁士、俄国与奥斯曼帝国签订了《伦敦协议》(Convention of London)。在当时的巴麦尊勋爵看来,一个稳定的奥斯曼帝国将会为欧洲的安定提供基础,他希望通过对奥斯曼的扶持来防止俄国控制博斯布鲁斯海峡。为了达到这一目的,他不惜武装干涉埃及帕夏穆罕穆德·阿里的叛乱,炮击贝鲁特,以期维护《伦敦协议》中规定阿里从叙利亚和黎巴嫩撤军的诉求。而也正是他,在1827年的《伦敦条约》(Treaty of London)中,要求奥斯曼帝国承认希腊人的自治。一个稳定但却不那么强大的奥斯曼在欧洲自由贸易帝国秩序中起到了关键的平衡作用。

老奥斯曼的觉醒与新霸权的形成

现代土耳其诞生于这种欧洲内部俄国、法国、英国三股力量对贸易权争夺的现场。在经历了希腊独立革命之后,奥斯曼开始了自发的改良运动。1839年,奥斯曼开始坦志麦特改革。试图强调奥斯曼主义,遏制境内逐渐开始兴盛的民族主义风潮。这一试图消除民族差异,融合非穆斯林、非土耳其人身份认同的改革运动,到1876年被宪政改革取代。从坦志麦特改革开始,奥斯曼帝国开始了长达将近一个世纪的改良活动。这类着眼于欧洲现代殖民帝国的改良运动,一是通过工业革命调整原有的农业生产方式;二是通过变法调整帝国内部原有的土地关系与制度结构;三是通过建立议会试图以代议制模式来调整境内族群间关系。这一延续了半个多世纪的改革立宪运动,从根本上将原本奥斯曼帝国以伊斯兰乌玛为基础建立起来的帝国政治体系打破。取而代之的,是在议会政治模式下被进一步强化的民族差异及其利益纠纷。

1856年,土耳其在克里米亚战争之后的巴黎会议上,正式被接纳为“国家大家庭”(family of nations)这一欧洲主权国家“俱乐部”中。随后颁布的改革方案,赋予非穆斯林国民以更多的政治经济权利。这一改革运动塑造了一批新的非穆斯林精英。立宪运动后奥斯曼土耳其严重分裂,城市中生活的基督徒、围绕在土耳其人周围的穆斯林乃至犹太人获利颇丰,而阿拉伯的穆斯林则失去了很多。這是因为前者的三类人群居住于城市,掌握着大量核心资源;而后者的阿拉迫人则以农业生产为主,处在城市边缘,最终由于立宪运动进一步陷入困境。

在这场老帝国尝试按照欧洲新帝国原则进行自我修复的过程中,帝国秩序本身遭到了来自帝国内部民族“觉醒”的冲击。这种“觉醒”从逻辑与政治诉求上,几乎与老帝国的自我改良运动如出一辙。而也正是在这一“觉醒”的历史中,我们才又发现,作为欧洲殖民秩序的“受害者”、“欧洲病夫”奥斯曼帝国,在其旧的帝国秩序内部,实际上也扮演着一个霸权者的角色。奥斯曼试图通过改良与战争而达成的复兴历程,对诸多在其治下的少数民族来说,却是一种不折不扣的压迫历史。因此,其“觉醒”也同对这种在旧帝国历史内部形成的霸权的反抗密切相连。

一战爆发之初,奥斯曼帝国境内无论是穆斯林、基督徒抑或是犹太人都并未表示出什么特别的兴趣。在耶路撒冷穆塔萨勒夫(Mutasarrifate of Jerusalem)领内出版的《巴勒斯坦》(Falastin)[25]报甚至还揶揄道:“让欧洲人自己洗他们的脏衣服去吧。我们要在巴尔干地区处理我们的脏衣服。”[26]这一表述中多少还存留着那种对奥斯曼老帝国的基本认同。然而,随着1914年12月,奥斯曼帝国很快放弃了其中立立场,加入到德国与奥匈帝国的同盟国一方之后。巴勒斯坦地区的阿拉伯人、犹太人与基督徒们便开始真切地感受到了来自帝国秩序的霸权压力。宣战之后,奥斯曼帝国军队很快将巴勒斯坦地区的许多重要城市变成了军营。人们发现,这场战争很快令自己的生活质量急转直下,面粉、煤油、糖等生活必需品开始迅速涨价。遍布各地的军营又令食物极具减少。而与此同时,出于战争的需要,“三帕夏”治下的奥斯曼帝国开始积极在巴勒斯坦地区征兵。而在此之前,巴勒斯坦地区的阿拉伯人几乎鲜有在奥斯曼帝国军队中服役的经历。[27]为了保证帝国的统治,补充现代战争所消耗的大量人力财力,奥斯曼在这一战略核心地区也采用了高压政策。而在这之后出现的无论是阿拉伯还是犹太民族主义运动,都开始具有了双重属性。一方面,他们需要处理与老帝国奥斯曼带来的沙文主义霸权,另一方面,来自殖民者,特别是殖民统治带来的资本主义经济霸权,也为其社会组织及政治模式提出了新的问题。

这种以民族主义为表现形式的现代国家“觉醒”历史,其复杂性还表现为一种内部由于阶级分化而造成的新霸权的存在。1925年秋天的海法城里,一群大约有100人左右的阿拉伯木匠聚集在了一起。他们受雇于海法城内12家小作坊。作坊主也都是阿拉伯人。除了这群木匠之外,还有大约30名同样受雇于小企业的阿拉伯裁缝也加入了这一木匠队伍。他们一起,发动了一场罢工。罢工的目标是要求提高工资、争取8小时工作制,同时还要求雇主停止对他们的虐待。这些海法城中的阿拉伯手工劳动者,都属于一个叫做“普通工人俱乐部”(General Workers Club)的组织。该组织的总部位于海法老城区的一个阿拉伯基督徒聚居地,由“巴勒斯坦地区希伯来工人联合会”(Histadrut)协助建立于1924年7月。[28]实际上,在此之前,海法的阿拉伯与犹太铁路工人早已开始尝试组织联合工会,试图以此来争取合理的工时与工资。[29]然而,在阿拉伯民族主义知识分子与政治精英眼中,这些与犹太人“同流合污”的阿拉伯手艺人们,如果不是遭到愚弄,便就是赤裸裸的叛徒。与旧帝国的统治者们一样,在新生的民族国家,甚至是民族独立运动中,阿拉伯民族精英们对社会底层的境遇似乎毫无兴趣。这种冷漠还伴随着一种由衷地对潜在的阶级冲突的厌恶。这也一定程度上解释了为什么20世纪经由反帝反殖民运动而建立的绝大多数阿拉伯国家,几乎都走上了一条国家主义的道路。在未曾真正经过社会革命的阿拉伯世界,虽然旧的殖民帝国与更旧的奥斯曼帝国秩序早已落幕,新的“西来”或者“内生”的帝国秩序仍在继续。

结语

最后,让我们重新回到本文开始的1917年。1917年是“短暂的20世纪”中关键的一年。这一年里,除了随着威尔逊参战而分裂的新旧两个西方之外,旧大陆上还发生了一场翻天覆地的革命。1917年11月,列宁领导的布尔什维克武装推翻了克伦斯基领导的俄国临时政府,正式宣布成立布尔什维克政府。这场巨大的变革不仅仅是一次权力的交割,更重要的是,它对主导西方文明数个世纪的资本主义精神及其社会制度提出了本质性的挑战。随着这场革命倒下的,是一个旧的土地私有制度,以及在这种制度基础上形成的国家内部及国际间秩序。在其著名的《帝国主义论》中,列宁分析了帝国主义世界秩序形成与资本全球扩张需要之间的必然联系。这种秩序下,资本主义进行着一种世界范围内的垄断行为,不惜将世界绝大多数地区变为少数欧洲资本主义国家的市场附庸。因此,在他看来,布尔什维克革命建立的苏联,代表了人类历史进步过程中与这种资本主义制度的根本决裂。在此之后的社会主义才是人类进步的新阶段,并能最终带领人类走向共产主义的彼岸。在列宁勾勒的图景中,共产党不仅仅是一种西方传统意义上的议会政党。因为它们仅仅代表一个阶级或特定群体的有限利益。而通过这种政党进行的议会政治,无非是一种简单的利益群体博弈。布尔什维克党则不同,它是一种肩负了人类历史发展未来的力量,引领着作为生产主力军的无产阶级,意图将整个人类社会带入一种消除了阶级不平等的未来。与威尔逊对世界秩序的想象相比,列宁给出的世界未来是与旧秩序的根本决裂。革命之后的苏联在外交方面,立刻选择退出第一次世界大战,同时废止了大部分旧制度秘密外交原则下订立的条约。在内政方面,苏维埃政府废除了土地私有制,将地主、皇室、教会的土地及生产资料全部收归国有,并通过土地委员会等工农阶级机构统一分配。

与威尔逊建立在“自由贸易”原则基础上的世界秩序理想不同,列宁的世界图景是一种与资本主义秩序的根本决裂。这种“西方”内部的大分裂也为世界体系在短暂20世纪中的根本变迁奠定了基础。决定了这场变迁的另一个基础,是在殖民地地区逐渐开始的独立运动。这种独立运动在开始时很可能表现为对旧大陆殖民帝国主义秩序的对抗,以及对新大陆美国威尔逊“民族自决”自由主义政策的追求。我们也能看到,部分地区与人群将自身未来的命运与列宁描述的未来联系起来。随着这种政治实践,在贸易帝国主义全球化进程中建立起来的世界体系开始出现了多种通向彼岸的路径。虽然从起源角度来看,无论是威尔逊还是列宁的世界图景都“发源”于西方文明内部。但是随着它们在世界范围内与各种地方性知识的互动,一种20世纪世界体系内部政治实践的多样性开始显现。对于如何走向“现代”这个关键问题,越来越多的“西方外部”世界开始提供出不同的解决方案。从1918年到1929年这十年中,欧洲、亚洲、拉美、非洲、中东等地区的无产阶级革命、罢工运动、民族独立运动开始。到20世纪中后期,第二次世界大战结束之后出现的第三世界运动,都极大地从真正意义上丰富了现代世界秩序的普遍性。这些新独立的国家一方面试图找到一条使自己国家实现物质现代化的道路,另一方面,也在尝试在这个过程中寻找一种对现代世界的描述方式。一种新的现代国际秩序也在这个国家诞生的新生时刻,在这种新旧交替过程中产生的激烈且富有新意的互动中形成。

(作者单位:英国埃克斯特大学人文学院)

注释:

[1] Eugene Rogan, The Fall of the Ottomans: the Great War in the Middle East, Basic Books, 2015, p.351.

[2] George Antonius, The Arab Awakening, Hamish Hamilton, 1938.

[3] 例如,Kemal H. Karpat, ed., Political and Social Thought in the Contemporary Middle East, Praeger, 1982.一個很有意思的现象是采用韦伯式的分析框架,将伊斯兰规训为社会机制之一,削弱了其作为一种影响更广泛的“意识形态”的作用,并进一步考察其“现代化”的历史。例如Carter Vaughn Findley, Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity: A History, Yale University Press, 2010。

[4] C. A. Bayly, The Birth of the Modern World, 1780?1914, Global Connections and Comparisons, Blackwell, 2004, pp.27-29.

[5] 艾瑞克·霍布斯鲍姆:《革命的年代,1789?1848》,王章辉译,江苏人民出版社1999年版,第3?8页。

[6] 一个小细节是,在来到奥斯曼之前,法金汉还曾经在湖北武备学堂担任教官,并还参与了八国联军侵华。这可以作为一个展现殖民秩序全球化联系的微小注脚。

[7] 1911年,意大利入侵了当时还在奥斯曼帝国占领下的利比亚。作为一支重要的力量,意大利也像英国那样,着力鼓动当地赛努西教团部落起义。由于1912年巴尔干战争打响,奥斯曼帝国不得不草草与意大利签订了和平协议,退出利比亚。赛努西部落因此也获得了机会,于1913年宣布建立以伊斯兰圣战为意识形态的独立民族国家,并控制了包括昔兰尼加和费赞在内的大片土地。1916年,赛努西家族又站在了奥斯曼一边,一同抗击在埃及西部的英军。此外,独立之后的赛努西还是抗击意大利殖民军队的大本营。参见Ali A. Ahmida, “From Tribe to Class: The Origins and the Politics of Resistance in Colonial Libya”, Africa LXIII, no.2 (2008)。

[8] 关于这段历史,参见Andrew Mango, Ataturk, John Murray, 1999, pp.211?214。

[9][10][11] Rosa Luxemburg, “The National Question and Autonomy,” in Horace B. Davis, ed., The National Question - Selected Writings by Rosa Luxemburg, Monthly Review Press, 1976.

[12] V. I. Lenin, “The Right of Nations to Self-Determination,” in V. I. Lenin Collected Works, ed. Julius Katzer, Progress Publishers, 1964.

[13] 关于西方学者对维也纳体系在世界历史中核心地位的叙述,可以参见Mark Jarrett, The Congress of Vienna and Its Legacy: War and Great Power Diplomacy after Napoleon, I. B. Tauris, 2014。

[14] 关于这段历史,可以参考Torbjorn L. Knutsen, A History of International Relations Theory, 3 ed., Manchester University Press, 2016, pp.168?171。

[15] 恩格斯:《论住宅问题》,载《马克思恩格斯全集》(第18卷),人民出版社1964年版,第289页。

[16] 参见佩里·安德森:《绝对主义国家的系谱》,刘北成、龚晓庄译,上海人民出版社2000年版,第6页。

[17] Wendy Hinde, George Canning, Collins, 1973, p.368.

[18] 关于自由主义在英国帝国构成过程中的重要作用,以及自由贸易思想在英国对西班牙帝国的外交政策中的影响,参见David Armitage, The Ideological Origins of the British Empire, Cambridge University Press, 2004, pp.125?145. 另外,19世纪下半叶包括边沁、密尔等人在内的自由主义思想家们,对帝国作为一种合法的政治与商业治理模式的论证,以及他们与艾德蒙·伯克之间的争论,参见Uday Singh Mehta, Liberalism and Empire, a Study in Nineteenth-Century British Liberal Thought, The University of Chicago Press, 1999.

[19] D. L. Hafner, “Castlereagh, the Balance of Power, and ‘Non-Intervention”, Australian Journal of Politics & History, no.1(1980).

[20][21] 关于这种“五霸共治”模式内部的冲突,参见Jr. Irby C. Nichols, The European Pentarchy and the Congress of Verona, 1822, Martinus Nijhoff, 1971。

[22] Archibald Alison, Lives of Lord Castlereagh and Sir Charles Stewart, J. M. Dent & Sons, 1861, pp.171?172.

[23] 转引自Robert Jervis, “Security Regimes”, in Stephen D. Krasner, ed., International Regimes, Cornell University Press, 1983, p.180。

[24] 转引自Roy Bridge, “Allied Diplomacy in Peacetime: The Failure of the Congress ‘System, 1815?23”, Alan Sked, ed., Europes Balance of Power 1815?1848, The Macmillan Press Ltd., 1979, pp.34?53。

[25] Falastin ()出版于1911年,是一份在巴勒斯坦地区颇有影响的主张泛阿拉伯主义与巴勒斯坦民族主义的报纸。关于该报与巴勒斯坦民族主义运动的关系,参见Rashid Khalidi, Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood , Beacon Press, 2007, p.36。

[26] 转引自Ilan Pappe, A History of Modern Palestine, Cambridge University Press, 2006, p.62。

[27] J. McCarthy, The Population of Palestine: Population Statistics of the Late Ottoman Period and the Mandate, Columbia University Press, 1988, p.5.

[28] 關于Histadrut建立的历史,参见Suliman Bashear, Communism in the Arab East 1918?1928, Ithaca Press, 1980, pp.39?43。

[29] 关于对阿拉伯民族主义以及犹太复国主义发展过程中出现的阶级性冲突的讨论,参见Zachary Lockman, “Arab Workers and Arab Nationalism in Palestine”, in James Jankowski and Israel Gershoni, ed., Rethinking Nationalism in the Arab Middle East, Columbia University Press, 1997, pp.249?272。