“森林资源信息管理学”课程教学改革

吴达胜+方陆明+徐爱俊+任俊俊

摘 要: 森林资源信息管理学融合了信息学与森林资源业务背景知识,是多学科交叉复合的产物,也是培养林业IT人才的重要课程之一。文章从全国林业信息化人才紧缺的现状出发,提出了“森林资源信息管理学”课程教学与改革的重要性,并从改革教学内容、更新教学资源、改善师资队伍、集成混合式教学方法、强化过程化考核五个方面,讨论如何促成良好的学习效果,提升学生的研究能力与自主学习能力,从而完成课程教学改革的目标。

关键词: 林业信息化; 人才; 森林资源信息管理学; 改革

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1006-8228(2017)08-70-04

Abstract: The course of forest resources information management is the product of combining with the knowledge of information science and forest resource business, it is the result of the multidisciplinary crossover, and is also one of the important courses for personnel training in forestry science. This paper analyzes the situation of shortage of the national forestry informatization personnel, puts forward the importance of the course teaching and reform of Forest Resources Information Management, and discusses how to promote good learning effect, improve students' ability of study and autonomous learning, through five parts, i.e. the reform of teaching content, updating the teaching resources, improving the teaching staff, integrating the blended learning method and strengthening the process assessment, so as to achieve the goal of course teaching reform.

Key words: forestry informatization; personnel; Forest Resources Information Management; reform

0 引言

2009年2月,國家林业局正式颁发《全国林业信息化建设纲要(2008-2020年)》和《全国林业信息化建设技术指南(2008-2020年)》,逐步建立起功能齐备、互通共享、高效便捷、稳定安全的林业信息化体系,为发展现代林业、建设生态文明、促进科学发展提供有力保障。2016年3月22日国家林业局正式印发了《“互联网+”林业行动计划——全国林业信息化 “十三五”发展规划》,提出到2020年,全国林业信息化率达到80%。目前,以“3S”技术为基础结合其他高新技术构建起了整体性的数字林业技术体系,使林业信息化的发展进入了一个斩新的阶段[1]。“盛世兴林,人才为本”,无论从数量上还是质量上,现有林业信息化人才的结构都不能满足当前林业信息化的需要[2-3]。随着现代信息技术在林业经营和管理中的应用,林业信息化建设对人才的需求明显上升[4],展开林业信息工程本科人才培养体系研究和实践,培养基层紧缺的林业信息化人才,已非常紧迫与必要[5]。构建林业信息工程本科人才培养互动机制,培养具有林学基础知识和信息技术的综合型人才,是林业信息化建设的需要,也是林业人才培养的主阵地——林业高等院校的时代责任[6]。全国高校大量的IT类专业毕业生与林业IT技术应用型人才严重缺乏,形成了反差。深度调研的结果是:具有行业背景的院校,应该发挥行业优势,培养具有林业知识的信息技术人才,以满足林业信息化建设市场需求。

森林资源信息管理学是信息学与森林资源业务背景相结合的产物,是多学科交叉复合的产物,也是培养林业IT人才的一门重要课程。该课程以森林资源信息管理各业务系统为例进行演示、讲解,要求学生理解森林资源信息的获取、存储、处理及输出过程,进而掌握软件工程、数据库管理系统的思想和方法,具有森林资源信息管理项目的分析、设计和开发能力,同时要提升学生项目研究及团队合作的素养。

该课程的总课时数为44学时,其中理论32学时、实验12学时。想要在这么有限的课时里培养学生的项目设计与开发能力、研究能力、团队合作能力,需要协调多方资源,以最少的投入实现最大的产出。

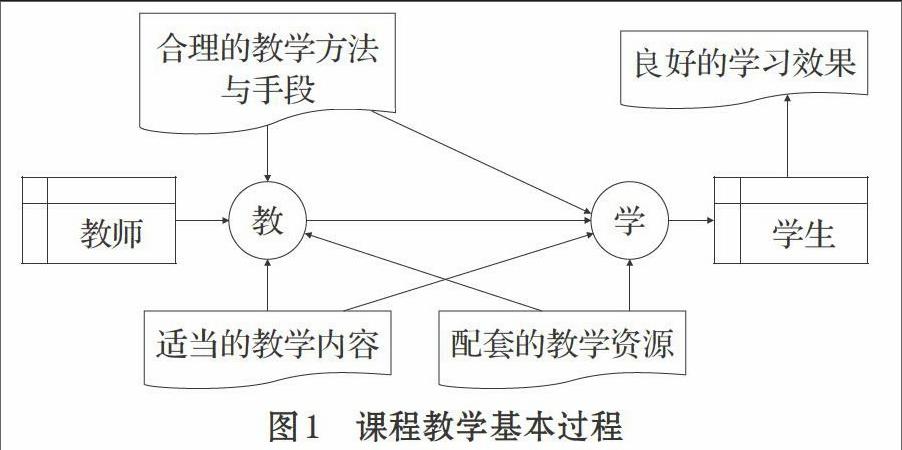

接下来,我们来分析课程教学的基本过程结构。

如图1所示,课程教学过程中,教师是传授者、学生是接受者,只有教师教得好、学生学得好才能产生好的学习效果。教与学是相辅相成的过程,两者良性互动、互相促进,才能达到教学目标。教学内容好比是原材料,配套的教学资源是辅助材料,在这个基础上,教师采用合理的教授方法与手段、学生选择适合的学习方法与手段,通过“材料+方法”的有机组合,才能创造出良好的产品。

1 改革教学内容

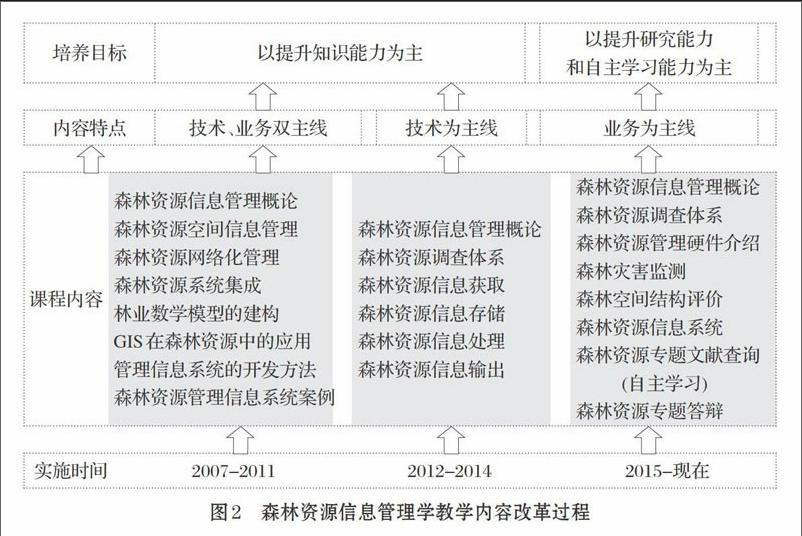

教学内容是教学效果的基础,是教学过程中最重要的原材料,如图2所示。

2007年至2011年间,课程包含了空间信息管理、网络化管理、系统集成、模型构建、GIS、MIS及森林资源管理信息系统案例等内容。分专题,由不同的教师主讲,内容的特点体现了技术与业务混杂的双主线进行。存在的问题是因内容博杂,双主线交叉进行往往导致教学混乱、学生无所适从;同时,因课时有限,各部分内容难以讲解透彻。

2012年到2014年间,课程改成以技术为主线,包括:森林资源信息管理概论(主要是介绍森林资源信息管理的意义、概念、发展过程及以技术处理为主线引出后续课程章节)、森林资源信息获取、森林资源信息存储、森林资源信息处理、森林资源信息输出,这些技术事实上是结合了属性数据的处理过程及空间数据的处理过程,这些处理过程大部分都在之前的《数据库原理与技术》、《软件工程》等课程中有涉及。存在的问题是以技术为主线的讲解,一方面许多技术与前期课程有重复,另一方面学生对森林资源业务仍然缺乏理解。

总体而言,前两个阶段的课程内容对人才培养目标的支撑重点都是在知识能力的提升上,而对学生的研究能力、自主学习能力等支撑偏弱。

2015年至今,重新梳理课程内容,分为森林资源信息管理概论、森林资源调查体系、森林资源管理硬件介绍、森林灾害监测、森林空间结构评价、森林资源信息系统案例分析、森林资源专题文献查询(自主学习)、森林资源专题答辩等8个部分进行讲解,每个部分是4个学时,以森林资源管理业务为主线进行内容讲解。第1部分“森林资源信息管理概论”,重点介绍森林资源信息管理的意义、森林资源信息管理建设内容、森林资源信息管理建设方案以及后续课程之间的逻辑关系;第2部分介绍森林资源管理的核心内容,即森林资源调查体系,使学生对主要的森林资源调查的内容、方法有较深入的理解;第3部分介绍系统硬件技术,如经纬仪、胸径测量仪器、树高测量仪器、野外数据采集仪、无人机等技术;第4、5部分以森林灾害监测及空间结构评价为例透彻地讲解森林资源的部分业务管理;第6部分以基于Web的森林资源二类调查管理系统为例,讲解如何将属性数据与空间数据融为一体;第7部分布置若干个专题,让学生查找相应文献及收集相关数据进行分析和撰写专题报告;第8部分由学生团队进行PPT讲解专题情况,由任课教师团队进行提问及打分。

2015年进一步改革课程内容后,重点强调如何将前期学习的技术用于森林资源信息管理中,主线明确,这样可以在有限的课时内让学生较深入地理解森林资源信息管理,让学生通过收集文献、数据,撰写报告,答辩等方式提高了其研究能力、自主学习能力和团队合作能力。

2 更新教学资源

在本课程中,我们共收集了500余道试题、20个作业、20个可运行的森林资源信息管理软件、1800万个森林资源林权地块数据。已建成1000亩以上规模的森林资源野外数据采集基地,一个近100平方米的森林资源信息管理实训实验室。收集的试题及相关的数据存放在网络课堂及国家林业科学数据平台浙江省子平台上,可供学生充分共享及研究分析。

同时,2012年至2014年间,团队教师结合自身研究及教学内容,出版了6部特色教材:《森林资源信息管理理论与应用》、《林业电子政务系统研究与实践》、《森林火险区划与防火资源配置方法》、《森林防火地理信息系统》、《林权一卡通系统研究与实践》、《人工神经网络在森林资源动态监测中的应用》。

3 改善师资队伍

自2003年该课程开设以来,师资队伍扩大了,教师都有森林资源信息管理方面的研究方向,组成了一个相对稳定的课程教学团队。同时,每个教师根据自己的研究方向牵头带领一个小团队,小团队由四、三、二年级本科学生、研究生组成,学生成员每年更替一次。这样的团队模式在教学与科研的衔接上均起到了传、帮、带的作用。

4 集成混合式教学方法

本课程混合采用了“模块化”讲授法、直观演示法、案例驱动法、练习法、文献查阅法、课堂演讲与讨论法、游戏教学法等多种教学方法,取得了比较好的效果。

5 强化过程化考核方式

本课程的总成绩由平时成绩(占60%)和期末考试成绩(占40%)组成。平时成绩由出勤及课堂表现分(20%)、专题报告及答辩(40%)、实验(40%)等三个部分组成。课堂表现分通过若干次随堂开展的游戏化测试方式进行,学生可以通过智能手机等设备对测试题目进行抢答,系统根据学生答题的正确性及快速性自动给分并现场排名,既考察了学生阶段学习情况,又活跃了课堂气氛。专题报告由学生分组在规定的报告题目内选择后查找资料,并利用国家林业科学数据平台上的数据进行处理分析,同时可参加“共享杯”全国大学生科技资源共享服务创新大赛,若在大赛中获奖则可在该部分中加分;专题报告答辩环节首先由答辩教师对各组进行打分,组内学生则由各组组长根据贡献度进行排序,从而确定每个学生该部分成绩。实验综合考虑外业及内业部分,外业实验通过野外数据调查中的学生表现情况进行确定,内业实验通过实验报告及实验代码来体现。

6 结束语

森林资源信息管理学的教学内容从传统的技术与业务混杂的双主线,到以技术为主线,再到现在的以森林资源管理业务为主线进行讲解,让学生在有限的课时里充分理解和掌握森林资源信息管理的理论与技术,同时提升研究能力和自主学习能力。以技术为主线开展教学,对培养林业IT应用人才有重要的作用。后期将进一步丰富网络资源,开发在线开放课程,为学生自主学习提供更好的条件。

参考文献(References):

[1] 王赛专,谭三清,张贵.林业信息工程本科人才培养体系研究[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2014.8(6):250-252

[2] 冯仲科,张晓丽,吴保国等.构建林业信息工程新學科[J].中国林业教育,2004.1:18-20

[3] 马艳.盛世兴林人才为本[J].中国林业,2005.10:11-15

[4] 宋蕾,姜瑶.浅议林业信息化建设的现状与人才培养[J].中国科技财富,2012.5:250

[5] 谭三清,张贵.林业信息工程本科人才培养互动机制研究[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2012.6:186-189

[6] 闫东锋,毕会涛,李继东.地方农林院校开设林业信息工程专业的探讨[J].中国林业教育,2012.4:23-26