胡 适尝尽人生百味,方知人间冷暖

文/小西 图片提供/本刊资料室 编辑/宗莲籽

名人“食”事

胡 适尝尽人生百味,方知人间冷暖

文/小西 图片提供/本刊资料室 编辑/宗莲籽

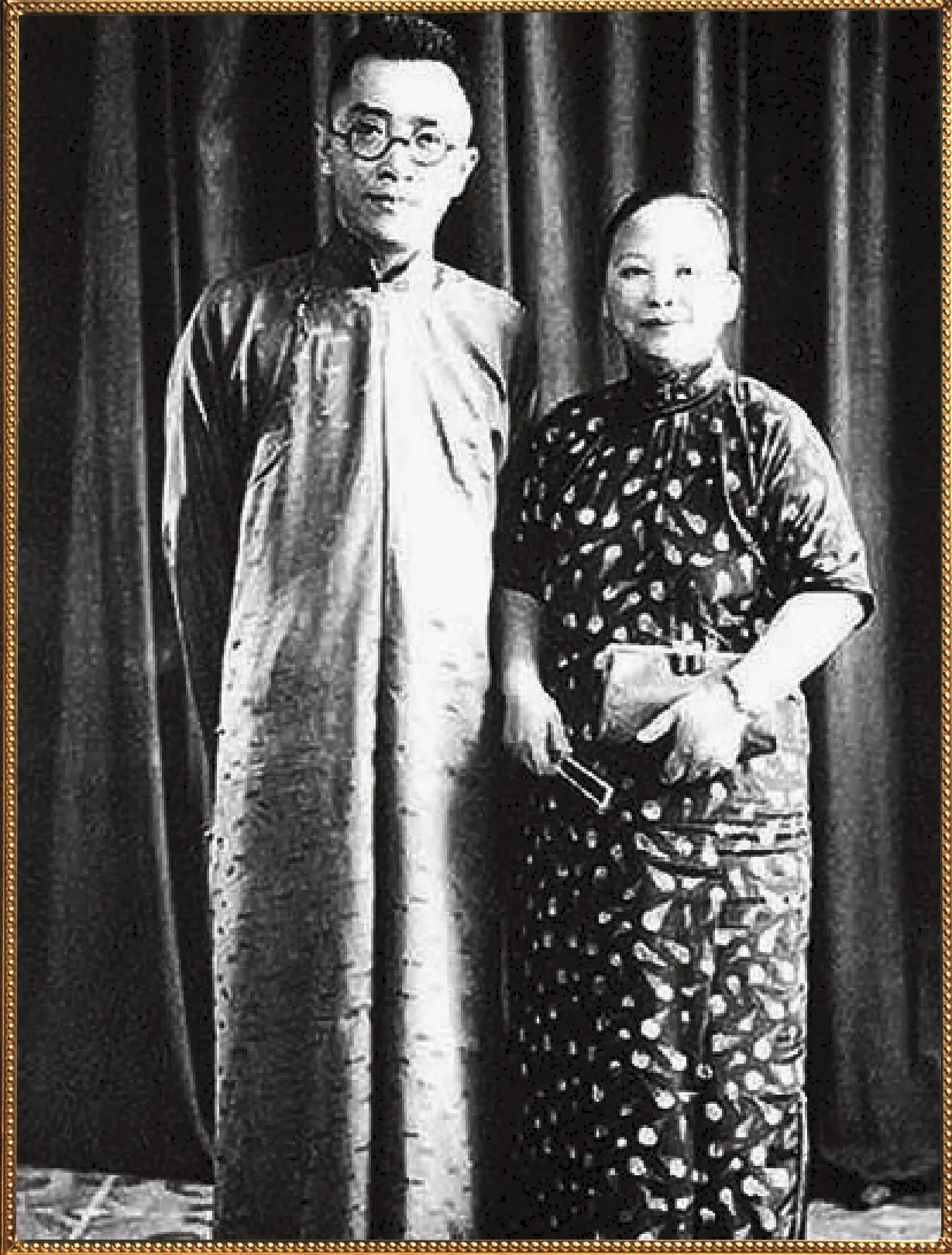

胡适和夫人江冬秀

《胡适评传》的作者、中国台湾省著名作家李敖说:“在时代的潮水中,没有人是一个孤岛,不影响潮水或不受潮水侵蚀。个人的生命是时代的生命,个人的消逝是时代的死亡——至少部分是这样。”这句话用在胡适身上,是多么贴切。翻阅胡适的生平,会发现人生不仅有盛极一时的欢宴,也有日薄西山时的落寞——尝尽人生百味,方知人间冷暖。

胡母的年夜饭

胡适的母亲冯顺弟17岁时嫁给比自己年长30岁的胡传。23岁时丈夫去世,她弱肩挑重担,撑起胡氏家族。胡适说:“我母亲二十三岁做了寡妇,又是当家的后母。这种生活的痛苦,我的笨笔写不出一万分之一二。家中财政本不宽裕,全靠二哥在上海经营调度。大哥从小便是败子,吸鸦片烟、赌博,钱到手就光,光了便回家打主意,见了香炉便拿出去卖,捞着锡茶壶便拿出去押。我母亲几次邀了本家长辈来,给他定下每月用费的数目。但他总不够用,到处都欠下烟债赌债。”

胡适写母亲的时候,提到了年夜饭。中国人的年夜饭讲究的是团圆,但是家家有本难念的经。胡适说:“每年除夕我家中总有一大群讨债的,每人一盏灯笼,坐在大厅上不肯去。大哥早已避出去了。大厅的两排椅子上满满的都是灯笼和债主。我母亲走进走出,料理年夜饭,谢神,压岁钱事,只当作不曾看见这些人。到了近半夜,快要‘封门’了,我母亲才走后门出去,央一位邻舍本家到我家来,每一家债户发一点钱。做好做歹的,讨债的才一个一个提着灯笼走出去。一会儿,大哥敲门回来了。我母亲从不骂他一句。并且因为是新年,她脸上从不露出一点怒色。这样的过年,我过了六七次。”胡适没有写年夜饭吃的是什么,却写了母亲努力生活的样子。

晚年梁实秋(左)与胡适(右)

和徐志摩的快意人生

胡适成名后饭局不断,与好友徐志摩在一起畅游赏味的时候,颇有几分快意人生的感觉。胡适曾写道:“晚上与志摩、经农游湖。到壶春楼吃饭。我戒酒已近十日,今夜心中不快,遂复喝酒。三个人共喝了二斤半”。“到湖心亭,看月。我在石板上仰卧看月,和志摩、经农闲谈。后来又到平湖秋月,人都睡了。我们抬出一张桌子,我和志摩躺在上面,我的头枕在他身上,月亮正从两棵大树之间照下来,我们唱诗高谈,到夜深始归。”与胡适的结识乃至相知,对于徐志摩归国之后的发展而言,是一个极为重要的事件,甚对于徐志摩一生,都产生了重要影响。值得一提的是,胡适与徐志摩共同努力的《新月》杂志,推出沈从文、钱钟书等明日之星,介绍当时英美文学的动态,引介哈代、蔓殊菲儿德等重要作家。

罗尔纲先生在《师门五年记胡适琐记》中写道:“徐志摩就任北京大学教授,于1931年1月4日到北平,住在胡适家。他最忙的工作是编辑《新月》,还给出版单位审阅译稿。他除了上课外,整天在家工作。出我意外,想不到这个蜚声文坛的大诗人竟与书呆子相类。那时傅斯年还不曾和俞大彩结婚,晚上无聊,见汪原放来胡家,几乎每晚都来和我们打麻将,徐志摩从来不参加。”胡适与妻子江冬秀是旧式包办婚姻,却一生恩爱。江冬秀爱打麻将。每天晚上麻将前,都要煮一个茶叶蛋,扣在碗里,留给胡适做夜宵。后来胡适不喜欢茶叶蛋,江冬秀又专门买一种香港的苏打饼干给他。徐志摩不喜欢麻将声,但并不影响胡适与徐志摩的友谊。胡适多次到陆小曼的家中聚餐,或与陆小曼、徐志摩互邀到北京饭店、西总布胡同吃饭聊天。

胡适一品锅

当年,文坛赫赫有名的新月社聚集了胡适、徐志摩、梁实秋等文坛大家。徐志摩英年早逝,梁实和胡适都去了台湾省。因为相交日久,一起被岁月洗练,梁实秋后来在写胡适的时候,笔下充满子人间烟火。梁实秋说:“胡先生住上海极司菲尔路的时候,有一回请‘新月’一些朋友到他家里吃饭,菜是胡太太亲自做的——徽州著名的‘一品锅’。一只大铁锅,口径差不多有一英尺,热腾腾的端了上桌,里面还在滚沸,一层鸡,一层鸭,一层肉,点缀着一些蛋皮饺,紧底下是萝卜白菜。胡先生详细介绍这一品锅,告诉我们这是徽州人家待客的上品,酒菜、饭菜、汤,都在其中矣。对于胡太太的烹调的本领,他是赞不绝口的。他认为另有一样食品也是非胡太太不办的,那就是蛋炒饭——饭里看不见蛋而蛋味十足,我虽没有品尝过,可是我早就知道其做法是把饭放在搅好的蛋里拌匀后再下锅炒。”胡适也曾以“一品锅”宴请过美国的恩师杜威,赢得举坐赞誉,成为美谈。而今,很多餐厅把它称之为胡适一品锅。

梁实秋用美食来寄托了乡思。他说:“胡先生是安徽徽州绩溪县人,对于他的乡土念念不忘,他常告诉我们他的家乡的情形。徽州是个闭塞的地方。四面皆山,地瘠民贫,山地多种茶,每逢收茶季节茶商经由水路从金华到杭州到上海求售,所以上海的徽州人特多,号称徽帮,其势力一度不在宁帮之下。四马路一带就有好几家徽州馆子。有一天,胡先生特别高兴,请努生光旦和我到一家徽州馆吃午饭。上海的徽州馆相当守旧,已经不能和新兴的广东馆四川馆相比,但是胡先生要我们去尝尝他的家乡风味。我们一进门,老板一眼望到胡先生,便从柜台后面站起来笑脸相迎,满口的徽州话,我们一点也听不懂。等我们扶着栏杆上楼的时候,老板对着后面厨房大吼一声。我们落座之后,胡先生问我们是否听懂了方才那一声大吼的意义。我们当然不懂,胡先生说:‘他是在喊,绩溪老倌,多加油啊!’原来绩溪是个穷地方,难得吃油大,多加油即是特别优待老乡之意。果然,那一餐的油不在少。有两个菜给我的印象特别深,一个是划水鱼,即红烧青鱼尾,鲜嫩无比,一个是生炒蝴蝶面,即什锦炒生面片,非常别致。缺点是味太咸,油太大。”在胡适的建议和推动下,梁实秋开始翻译莎士比亚的作品,并以此为终生事业,历经近40年的苦熬,终于完成了这一成就梁实秋其人的鸿篇巨制。

胡适一品锅

胡适之鱼

另一道与胡适相关的名菜,莫过于就是胡适之鱼,也有人称之为胡博士鱼。胡适之鱼的记载源自金受申先生的《老北京的生活》。金受申自己说:“我生在光绪年,经过民国三十年,对于近代史实总要多少注意点。尤以在北京住了多年,祖宗坟墓在北京也有几世,对于风土人情,更应当留意,以尽本地人的责任,这便是我谈北京近代史实和北京通的缘故。”金受申自1938年在《立言画刊》上开辟《北京通》专栏,到1945年《立言画刊》停刊,共发表了300多篇研究清末民初北京社会生活的文章,内容涉及北京的风土人情、历史掌故、三教九流、五行八作。因此,世人称其为“北京通”。

金受申先生的《老北京的生活》中记载:“王府井大街的安福楼,前身为承华园。当其鼎盛时,许多文人常在此诗酒流连。哲学博士胡适之曾到这里大嚼,发明用鲤鱼肉切成丁,加一些三鲜细丁,稀汁清鱼成羹,名为‘胡适之鱼’。”“胡适之鱼”颇有影响,1939年承华园倒闭后,在原址上重新开张的安福楼还保留了这道菜。《北大名人与小吃》)一书中,详述了这道菜的做法:将鱼和辅料切丁,鱼丁和虾丁分别加盐,蛋清和水淀粉上浆;把切成丁的食材分别下水焯一下;在锅中放入清水或者鱼清汤,快开时,放入料酒、盐、鸡精、焯好的原料和胡椒粉;开锅后撇去浮沫,加入水淀粉勾芡成的稀汁就能出锅。

晚年,旅居的背影

1949年4月,胡适从上海乘威尔逊总统号邮轮抵达美国,住进纽约东城81街104号他先前租住过的公寓里,开始了他晚年在纽约的寓公生活。早年的胡适,盛名一时,赚了很多钱。不过,胡适十分仗义,经常资助年轻人。因此,晚年的胡适生活十分朴素。夫人江冬秀做饭、胡适去超市买菜。有一次,胡适外出,夫人江冬秀正在厨房烧饭,一个彪形大汉忽然从防火楼梯破窗而入。幸好胡太太没有学会一般美国女人临危时的尖叫,她只是下意识地走向公寓大门,把门打开,返身对那悍贼,大叫一声“GO!”结果,那贼被胡太太的勇气吓住了,竟然真的乖乖从门口“GO”了。

传记文学家唐德刚和著名作家张爱玲分别写了眼中的胡适。唐德刚在《胡适杂忆》中写道:“记得有一次我开车去接他,但是电话内我们未说清楚,他等错了街口。最后我总算把他找到了。可是当我在车内已看到他、他还未看到我之时,他在街上东张西望的样子,真是‘惶惶如丧家之犬’!等到他看到我的车子时,那份喜悦之情,真像三岁孩子一样的天真。”这段描写让人看着颇有几分苍凉的感觉。

张爱玲是1955年从上海乘海轮赴美的,她在美国的初期,胡适刚好也在美国,俩人有过几次来往。张爱玲在《忆胡适之》一文中,首先写自己对胡适的敬仰,少女时代在父亲的书桌前看胡适的文章。不仅张爱玲,包括她的父亲、母亲、弟弟,甚至姑姑都是胡适的书迷。所以,张爱玲写胡适的时候,颇有几分英雄暮年气概犹存的感觉。张爱玲写道:“我送到大门外,在台阶上站着说话。天冷,风大,隔着条街从赫贞江上吹来。适之先生望着街口露出的一角空濛的灰色河面,河上有雾,不知道怎么笑眯眯的只是望着,看怔住了。他围巾裹得严严的,脖子缩在半旧的黑大衣里,厚实的肩背,头脸相当大,整个凝成一座古铜半身像……我也跟着向河上望过去,微笑着,可是仿佛有一阵悲风,隔着十万八千里从时代的深处吹出来,吹得眼睛都睁不开。那是我最后一次看见适之先生。”

世界中餐业联合会粤菜产业委员会主席 梁日东

益海嘉里餐饮发展市场总监 杨滨

天子星CEO康凯

中国食品工业(集团)公司党委书记、总经理、世界中餐业联合会中餐工业化专业委员会主席 蔡永峰