村落型遗产地居民旅游感知与态度的空间差异分析

陈 慧, 李 鹏, 王纯阳

(1. 五邑大学经济管理学院,江门 529020;2. 中山大学地理科学与规划学院,广州 510275;3. 华南师范大学地理科学学院,广州 510631)

村落型遗产地居民旅游感知与态度的空间差异分析

陈 慧1,2*, 李 鹏3, 王纯阳1

(1. 五邑大学经济管理学院,江门 529020;2. 中山大学地理科学与规划学院,广州 510275;3. 华南师范大学地理科学学院,广州 510631)

以世界文化遗产地“马降龙村落”为案例地,通过因子分析和回归分析深入剖析了同一遗产地内处于不同空间区域的居民旅游感知与态度的差异. 研究结果显示,在同一遗产地内部,居民旅游感知与态度也存在着明显的空间差异,具体表现在:核心区居民旅游感知与态度的各项公因子综合得分要明显高于缓冲区居民;影响居民旅游感知与态度的最重要因素是体现“空间”差异性的“核心区/缓冲区”变量;旅游业对村庄建设和经济发展的促进是影响居民旅游发展支持态度和社区满意度的主要因子,旅游业参与制度的不公平性和村庄发展的不平衡则是造成马降龙村落遗产地居民旅游感知与态度存在空间差异的主要原因.

村落型遗产地; 居民旅游感知与态度; 空间差异分析; 开平碉楼与村落

村落型遗产地作为传统乡村聚落和居住空间的历史遗存,社区和景区的高度重叠构成了其最为明显的特征,村落既是旅游活动发生的主要场域,又是农村居民的居住区和生活、生产活动区[1],同时又是遗产资源的保护区域. 当遗产地进行旅游开发时,旅游业的快速发展在带动遗产地经济和社会发展的同时也间接诱发了诸多社会问题,如历史建筑遭到损毁、居民传统生活方式发生异化、遗产地过度商业化、遗产地居民与旅游开发部门之间的矛盾等[2]. 村落型世界文化遗产地的保护和管理因其要关注遗产地原住居民的生存权和发展权,较之自然遗产地的保护和管理工作难度更大[3]. 当地居民既是旅游业发展的直接参与者与体验者,又是当地旅游发展的利益群体之一,任何一项关于村庄的旅游发展规划或是政策都离不开当地居民的支持,旅游开发能否成功的关键在于当地居民的态度,而居民对旅游发展的支持态度又与旅游影响感知紧密相关[4-9]. 因此,了解地方居民对旅游发展的感知与态度,对于避免居民与旅游开发部门之间的冲突、政策的制定,进而促进村落型遗产地旅游业的可持续发展具有重要的意义.

近几年,随着学者们对空间、地方、社区领域的关注[10],关于村落型遗产地居民旅游感知与态度的研究也逐渐由基于人口特征要素对群体聚类的分析与比较[11]、影响因素分析与理论解释[1,12]、对不同遗产地之间原住居民旅游感知差异的比较研究[13-14]和分析方法的探讨[15],转向对居民旅游感知与态度的时空差异及其机制分析[16-20]. 虽然关于居民旅游感知和态度的研究视角在不断细化与深入,但研究内容仍然主要集中于探讨不同区域旅游社区居民旅游感知与态度的差异,对旅游社区内部居民旅游感知与态度的空间分异却很少有学者关注[21]. 在旅游社区内部的居民旅游感知与态度的空间差异不仅存在,而且是引起旅游地社会冲突与问题的主要原因. 鉴于此,本文以世界文化遗产地马降龙村落为例,探讨同一旅游社区内部的居民旅游感知与态度的空间差异及其影响因素,以期找到促进村落型文化遗产地可持续发展的有效途径,为村落型遗产地的管理提供决策依据和理论参考.

1 案例地概况

马降龙村落遗产地位于广东省开平市百合镇,原名“丰岁蓢”,寓意岁岁丰收,1949年后改为现名. 2001年6月,马降龙村内的碉楼被列为国家重点文物保护单位;2007年6月,开平碉楼与村落(赤坎镇三门里村落、塘口镇自力村村落与方氏灯楼、蚬冈镇锦江里村落和百合镇马降龙村落等4个村落,共1 800多座塔楼)申遗成功,入选《世界遗产名录》. 马降龙村落遗产地由永安、南安、河东、庆临、龙江、龙溪、龙兴和永丰等8个自然村组成,其中永安、南安、河东、庆临和龙江等5个自然村被划为遗产地的核心保护区(景区核心区),龙溪、龙兴和永丰等3个自然村被划为缓冲区. 目前面向游客开放的7座碉楼和8座别墅皆建于20世纪初,分布于遗产地的核心保护区. 申遗成功后的同一年,马降龙村落遗产地正式作为景区对外开放. 根据景区工作人员的反映,景区开放初期的旅游收入较好,但由于公司将立园和自力村作为发展重点,同时受制于交通区位的限制,马降龙景区的旅游发展渐渐遇冷. 而且,马降龙景区的旅游开发过程却并不顺利,景区开放之初,部分村民曾因某座碉楼收入分红问题而将其用纺织带围起来,阻止电视台对其拍摄、宣传,也曾有缓冲区村民因旅游分红制度的公平性问题向有关部门反映. 目前马降龙遗产地虽然没有再发生因旅游发展而引起的社会冲突,但旅游分红政策和乡村基础设施改建机遇的非均衡性仍然存在,因此,选择马降龙村落型遗产地作为研究案例地,分析村落型遗产地开发过程中内部居民旅游感知与态度的差异性具有一定的代表性和典型性,同时也有助于促进马降龙遗产地旅游开发政策的制定,促进当地旅游业的可持续发展.

2 研究设计

2.1 问卷设计

调查问卷由4部分内容构成:居民旅游影响感知、居民对旅游发展的支持态度、居民参与旅游发展的现状和受访者的基本信息.

居民旅游影响感知的测量参考了文献[21],涉及村庄建设与经济发展正面影响感知、生活环境负面影响感知、经济和社会的负面影响感知、社区满意度、社会文化正面影响感知,共包括21道测量题项. 其中,村庄建设与经济发展正面影响感知包括 “旅游业的发展改善了道路交通状况”、“旅游业的发展保护了传统的村巷”、“旅游业的发展完善了本地公共服务设施”、“旅游业增加就业机会提高居民收入”和“旅游业发展后,我们不愿意再去外地了”等5道题项;经济和社会的负面影响感知包括“宗族观念变淡了”、“邻里关系变差了”、“使当地物价有所上涨”、“少数人受益”和“拉大了当地居民的收入差距”等5道题项;社会文化正面影响感知包括“发展旅游业有利于学习外来文化”、“旅游业有利于提高本地知名度”和“旅游业的发展完善有利于促进碉楼的保护”等3道题项;生活环境负面影响感知包括“产生垃圾破坏生活环境”和“影响当地居民日常生活”2道题项;社区满意度包括“我对本村有特别深厚感情”、“我对本村很满意”、“本村给我的感觉比其他地方好”、“我愿意在本地生活很久”、“我已经习惯了在这里生活”和“我很关心村庄的发展”等6道题项.

居民对旅游发展的支持态度的测量参考了文献[1]和文献[22],包括“是否愿意从事旅游业相关的工作”、“旅游发展与我及家庭关系密切”、“旅游对侨乡文化起到促进作用”和“旅游收入应有一部分用作碉楼的保护”等4道测量题项.

居民参与旅游业的现状测量参考了文献[22],包括:“我参与了当地旅游决策的制定”、“我在当地景区或旅游部门工作”、“我的工作与旅游相关”、“我有亲人在景区或旅游部门工作”和“我参与了当地旅游发展的管理”等5道测量题项.

受访者的基本信息包括性别、年龄、文化程度、家庭年收入及主要来源等. 居民旅游感知与态度的测量采用李克特量表法:1~5分分别表示“完全不赞成”、“不赞成”、“一般赞成”、“比较赞成”和“完全赞成”.

2.2 数据收集与样本设计

研究主要采用问卷调查和访谈相结合的方法,于2014年10月5—8日、2014年12月12—15日对案例地8个自然村(永安、南安、河东、庆临、龙江、龙溪、龙兴和永丰)的居民进行调查. 共发放问卷200份(占村庄总人口的21%),核心区和缓冲区的居民各100份,核心区回收有效问卷95份,缓冲区回收有效问卷97份,2个区域有效回收率分为95%和97%.

在被调查的居民当中,核心区居民占52.1%,缓冲区居民占47.9%. 性别方面,男女比例分别为44.8%、55.2%,女性比例略高于男性. 年龄方面,30~40岁和40~50岁群体占主要部分,分别为32.3%和42.7%. 收入方面,36.5%的居民月平均收入在500元以下,29.2%的居民平均月收入在1 000~2 000元之间. 在当地居住时间方面,41.7%的被访者在当地生活了20年以上.

2.3 数据分析方法

研究主要采用SPSS17.0软件对数据进行分析. 首先采用因子分析,目的是以最少的信息丢失为前提,将众多的调查变量综合成较少的几个综合指标,简化居民对旅游开发影响感知与态度的比较,为后续的分析提供支撑;在因子分析的基础之上,为进一步分析影响居民旅游发展支持态度和社区满意度的主要因素,分别以因子分析所提取出的公因子“旅游发展支持态度”和“社区满意度”为因变量,将除“世界文化遗产的保护态度”因子(数据分析显示该题项没有样本差异性)外的其他公因子为自变量,对整体区域、核心区和缓冲区的数据分别进行多元逐步回归,进而获得影响居民满意度和旅游发展支持态度的影响因素.

3 实证分析

3.1 因子分析

采用因子分析法分析居民旅游影响感知、居民旅游发展支持态度和居民参与旅游发展的现状等3项调查内容的30项测量指标,经过方差正交旋转后,5项问题信息载荷小于0.4被剔除. 对余下25项测量指标进行分析,得到KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)值为0.687,Bartlett的球形度检验近似卡方值1 143.377、自由度300、检验的显著性概率为0. 通过因子分析所提取的8个相互独立的公因子解释了71.8%的变量总方差,具有很好的解释力.

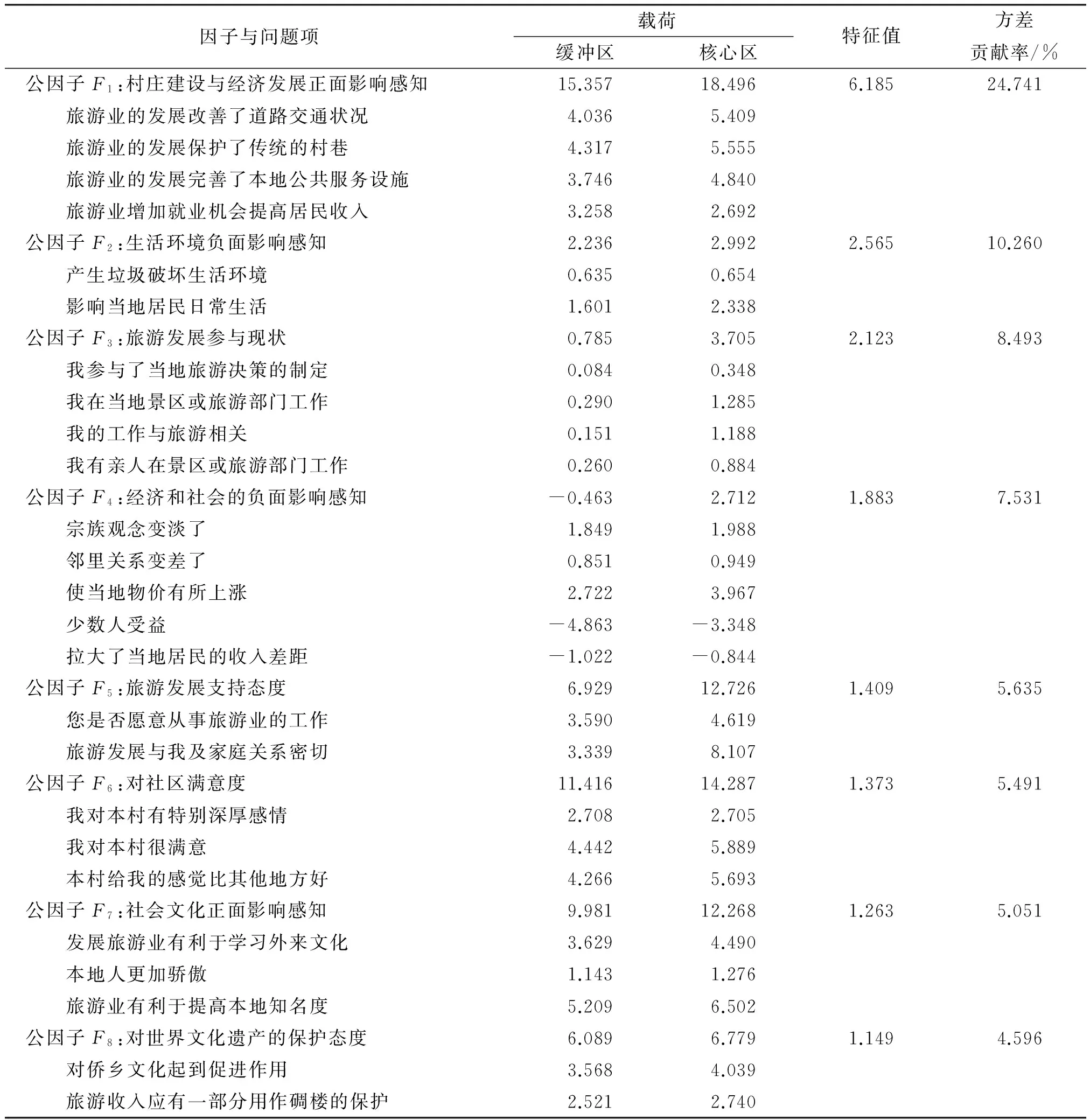

通过因子分析提取的公因子分别是村庄建设与经济发展正面影响感知(F1)、生活环境负面影响感知(F2)、旅游发展参与现状(F3)、经济和社会的负面影响感知(F4)、旅游发展支持态度(F5)、社区满意度(F6)、社会文化正面影响感知(F7)和对世界文化遗产的保护意愿(F8),共5项旅游影响感知公因子、2项态度公因子和1项旅游发展参与现状公因子(表1). 为了能够更加简明、直观地比较核心区和缓冲区居民旅游感知和态度的差异,研究采用文献[20]的方法,通过Means模块计算出25项测量指标的均值,将其与8个公因子载荷乘积后相加,获得25项测量指标值,并将隶属同一公因子的测量指标值进行叠加,从而获得公因子的综合得分(表1). 对核心区和缓冲区的数据因子分析结果进行比较可以发现:

(1)核心区居民调查数据的各项公因子得分均要高于缓冲区居民,表明即使在同一遗产旅游社区内部,居民旅游感知、态度和参与旅游业的现状也存在着非常明显的空间分异. 2组数据公因子得分差值最大的是“旅游发展支持态度”,结合对测量指标的分析,可以发现核心区居民更加认同“旅游发展与我及家庭关系密切”,对发展旅游业的支持态度明显高于缓冲区居民.

(2)核心区和缓冲区居民在“对世界文化遗产的保护态度”这一公因子的得分并无明显的差异. 表明2个区域的居民对“保护世界文化遗产”的态度并不存在明显的空间差异,居民对保护世界文化遗产都持正面积极的态度.

表1 马降龙碉楼村落居民旅游感知、态度因子分析结果及公因子得分Table 1 Factor analysis of residents’ perceptions and attitudes of Majianglong Diaolou valage

3.2 回归分析

为了进一步分析影响居民旅游旅游发展支持态度和社区满意度的因素以及不同因素的作用强度,本文参考了文献[13],进一步引入回归分析的方法,分别以因子分析提取的公因子“旅游发展支持态度(F5)”、“社区满意度(F6)”为因变量,以除去公因子“对世界文化遗产的保护态度”(F8)以外的其他公因子为自变量,对整体区域、核心区居民和缓冲区居民的数据分别进行多元逐步回归,进而获得影响居民满意度和旅游发展支持态度的影响因素. 在对整体区域的回归分析中,为了测量“空间”的影响作用,本文增加了一项体现“空间要素”的变量——“核心区/缓冲区”,将核心区、缓冲区的测量指标分别赋值为1和0.

(1)

0.289F4+0.177F8,

(2)

0.194F4+0.127F8.

(3)

比较“居民旅游发展支持态度”的3个回归模型可以发现:

(1)整体区域“居民旅游发展支持态度”的回归模型(模型(3))显示,“旅游发展参与现状”(F3)是影响居民旅游发展支持态度的首要因素,而“核心区/缓冲区”这一反映空间要素的变量是影响居民旅游发展支持态度的次要因素,显示了居民支持旅游发展的态度的空间分异的存在.

(2)居民旅游正面感知因子是影响居民旅游发展支持态度的主要因素. 在不考虑整体区域模型(模型(3))中的F核心区/缓冲区变量时,3个回归模型中“居民参与旅游业的现状”因子(F3)在回归模型中的影响载荷最高,是影响居民旅游发展支持态度的最重要变量,其次是“村庄建设与经济发展正面影响感知”因子(F1). 表明“居民参与旅游业的现状”是影响居民支持旅游发展态度的主要因素.

3.2.2 居民对社区满意度的回归分析 以“社区满意度”因子(F6)作为因变量,将“村庄建设与经济发展正面影响感知”因子(F1)、“生活环境负面影响感知”因子(F2)、“旅游发展参与现状”因子(F3)、“经济和社会的负面影响感知”因子(F4)、“旅游发展支持态度”因子(F5)、“社会文化正面影响感知”因子(F7)的测量指标作为自变量,对数据分别从整体区域、核心区和缓冲区等3个尺度分别进行“社区满意度”因子(F6)的多元逐步回归分析,得到3个回归模型:

(4)

(5)

0.484F3+0.170F7-0.232F4.

(6)

模型(4)~(6)的F均值检验均在0.001水平显著,系数的t值都在0.05水平上显著. 可以发现:

(1)在整体区域居民满意度的回归模型(模型(6))中,空间变量“核心区/缓冲区”是影响居民满意度的最重要因子,说明居民的“社区满意度”感知呈现明显的空间差异性.

(2)对比3个回归模型可以发现,“旅游发展参与现状”(F3)仅出现在模型(5)和模型(6)中,该因子对核心区居民的“社区满意度”(F6)并没有影响,表明影响居民对其所在社区满意度的因素并不相同,存在着一定的空间差异性.

(3)在不考虑整体区域模型(模型(6))中的空间要素的变量(F核心区/缓冲区)时,影响居民“社区满意度”的最重要因素是 “村庄建设与经济发展的正面影响感知”因子(F1). “经济和社会的负面影响”因子(F4)对居民“社区满意度”的影响为负面作用.

4 结论

本文以世界文化遗产地马降龙村落遗产地为案例地,探讨在村落型遗产地内部的居民旅游感知与态度的差异性. 研究发现:核心区居民的旅游感知与态度的各项公因子综合得分要明显高于缓冲区居民,居民旅游感知与态度存在着明显的空间差异性,但居民对保护世界文化遗产都持正面、积极的态度. 为了更加深入剖析影响居民旅游感知与态度的主要因素,分别从核心区、缓冲区和整体区域等3个尺度对“社区满意度”和“旅游发展支持态度”因子进行了回归分析,结果显示“空间要素”是影响居民满意度和旅游发展支持态度的重要影响变量.

中国传统乡村落聚落是由居民房屋、公共活动区域和耕种土地构成,以家庭为基本单位的农业劳作和村民的生活模式大体相近,因此村落内的土地及其承载的人类活动具有很强的相似性,并没有本质差别,乡村聚落空间本身是连续的,也并没有核心与外围之分. 然而随着部分乡村主导经济类型的变化(如旅游业和村镇工业的发展),村民日常生活和生产内容发生了根本性的变化. 以马降龙村落遗产地为例,伴随旅游业的发展,村民得以参与旅游业,同时源于村落空间上所承载的资源的差异和旅游发展的需要,传统的乡村聚落空间被人为地划为景区的核心区和其他区域,并赋予不同区域居民具有差别性的旅游参与权利和旅游分红制度(例如优先录用核心区居民作为旅游从业人员,优先改善、建设核心区内村庄的环境与基础设施),村落物质空间与社会空间的均质性和连续性被打破,引发了社会冲突与部分居民的不满. 马降龙村落遗产地旅游参与制度的不公平和村庄发展的不均衡正是造成居民旅游感知与态度存在空间差异的最主要因素. 本文目前仅分析了同一遗产景区(行政村)内部不同空间区域居民旅游感知与态度的差异以及影响居民旅游发展支持态度和社区满意度的影响因素,尚未对自然村内部、相同类型自然村和其他居民旅游感知与态度进行剖析,在后续的研究中将进一步细化研究区域,并对形成居民旅游感知的态度的空间差异的机制做进一步的探讨.

[1] 王纯阳,屈海林. 村落遗产地社区居民旅游发展态度的影响因素[J]. 地理学报,2014,69(2):278-288.

WANG C Y,QU H L. Study on influencing factors of residents’ attitudes towards tourism development of village heritage sites[J]. Acta Geographica Sinica,2014,69(2):278-288.

[2] 卢松,陈思屹,潘蕙. 古村落旅游可持续性评估的初步研究——以世界文化遗产地宏村为例[J]. 旅游学刊, 2010(1):17-25.

LU S,CHEN S Y,PAN H. Preliminary study on the assessment of tour ism sustainability in ancient village:taking world cultural heritage site Hongcun as an example[J]. Tourism Tribune,2010(1):17-25.

[3] 蒋海萍,王燕华,李经龙. 基于社区参与的古村落型遗产地旅游开发模式研究——以皖南古村落西递、宏村为例[J]. 华东经济管理,2009(8):24-28.

JIANG H P,WANG Y H,LI J L. Research on development models of ancient villages based on community management:a case study of world cultural heritage-Xidi village and Hongcun village[J]. East China Economic Ma-nagement,2009(8):24-28.

[4] WAGER J. Developing a strategy for the angkor world heri-tage site[J]. Tourism Management,1995,16(7):515-523.

[5] THAPA B. Issues and challenges of world heritage sites in Nepal[C]//WHITE R,CARMAN J. World Heritage:Glob-al Challenges,Local Solutions. Coalbrookdale:[s.n.],2007:23-27.

[6] NEPAL S K. Residents’ attitudes to tourism in Central British Columbia,Canada[J]. Tourism Geographies,2008,10(1):42-65.

[7] KUVAN Y,AKAN P. Residents’ attitudes toward general and forest-related impacts of tourism:the case of Belek,Antalya[J]. Tourism Management,2005,26(5):691-706.

[8] SMITH M D,KRANNICH R S. Tourism dependence and resident attitudes[J]. Annals of Tourism Research,1998,25(4):783-802.

[9] GIBSON C. Locating geographies of tourism[J]. Progress in Human Geography,2008,32(3):407-422.

[10] 苏勤,林炳耀. 基于态度与行为的我国旅游地居民的类型划分——以西递、周庄、九华山为例[J]. 地理研究,2004,23(1):104-114.

SU Q,LIN B Y. Classification of residents in the tourist attractions based on attitudes and behaviors:a case study in Xidi,Zhouzhuang and Jiuhua Mountain[J]. Geographi-cal Research,2004,23(1):104-114.

[11] 庄晓平,朱竑,邓素球. 居民旅游感知实证比较研究之制度伦理分析——以世界遗产地开平碉楼与村落为例[J]. 旅游学刊,2012,27(3):18-26.

ZHUANG X P,ZHU H,DENG S Q. Empirical and con-trastive study in the Kaiping towers and villages: a case stady of xidi village, one of the world cultural heritage sites[J]. Tourism Tribune,2012,27(3):18-26.

[12] 黄玉理,龙良富,王玉琼. 我国世界遗产地居民对旅游影响感知与态度的比较研究——以平遥、丽江古城为例[J]. 人文地理,2008(2):91-94.

HUANG Y L,LONG L F,WANG Y Q. A comparative study on residents’ and attitudes on tourism impacts of world heritage destinations:a case study of Pingyao and Lijiang ancient cities[J]. Human Geography,2008(2):91-94.

[13] 史春云,韩宝平,刘泽华,等. 旅游地居民感知与态度的比较研究——以九寨沟、庐山和周庄为例[J]. 经济地理,2010,30(8):1400-1407.

SHI C Y,HAN B P,LIU Z H. Comparative study of residents’ perception and attitude among Jiuzhaigou,Lushan and Zhouzhuang[J]. Economic Geography,2010,30(8):1400-1407.

[14] 庄晓平,邱海仪. 旅游目的地居民影响感知研究——基于2种调研方法的阳朔实证[J]. 华南师范大学学报(自然科学版),2015,47(3):134-141.

ZHUANG X P,QIU H Y. The residents’ perception of the tourism influences on tourism destination:an empirical study of Yangshuo based on two styles of questionaire[J]. Journal of South China Normal University(Natural Science Edition),2015,47(3):134-141.

[15] 杨效忠. 普陀山生命周期演化机制与旅游结构[D]. 芜湖:安徽师范大学,2003.

YANG X Z. Evolution mechanism of resort life cycle and tourism structure in Putuoshan Moutain[D]. Wuhu:Anhui Normal University,2003.

[16] 卢松,张捷,苏勤. 旅游地居民对旅游影响感知与态度的历时性分析——以世界文化遗产西递景区为例[J]. 地理研究,2009,28(2):536-548.

LU S,ZHANG J,SU Q. The temporally comparative study of residents’ perceptions and attitudes in ancient villages:a case study of Xidi Village,one of the world cultural heri-tage sites[J]. Geographical Research,2009,28(2):536-548.

[17] 陈志永,杨桂华,陈继军,等. 少数民族村寨社区居民对旅游增权感知的空间分异研究——以贵州西江千户苗寨为例[J]. 热带地理,2011,31(2):216-222.

CHEN Z Y,YANG G H,CHEN J J,et al. Spatial variation of the tourism empowerment perception of ethnic village community residents:a case study of Xijiang Qianhu Miao Village in Guizhou[J]. Tropical Geography,2011,31(2):216-222.

[18] 李东和,张捷,章尚正,等. 居民旅游影响感知和态度的空间分异——以黄山风景区为例[J]. 地理研究,2008,27(4):963-972.

LI D H,ZHANG J,ZHANG S Z,et al. Study on spatial differentiation of residents’ perceptions and attitudes to tourism impacts[J]. Geographical Research,2008,27(4):963-972.

[19] 尹寿兵,刘云霞. 风景区毗邻社区居民旅游感知和态度的差异及机制研究——以黄山市汤口镇为例[J]. 地理科学,2013,33(4):427-434.

YIN S B,LIU Y X. Difference and mechanism of residents’ perceptions and attitudes adjacent to scenic spot:a case study of Tangkou Town,Huangshan City[J]. Scientia Geographica Sinica,2013,33(4):427-434.

[20] SMITH M D,KRANNICH R S. Tourism dependence and resident attitudes[J]. Annals of Tourism Research,1998,25(4):783-802.

[21] 王纯阳,黄福才. 从“社区参与”走向“社区增权”——开平碉楼与村落为例[J]. 人文地理,2013,28(1):141-149. WANG C Y,HUANG F C. From community involvement to community empowerment:a case study of Kaiping watchtower and villages[J]. Human Geography,2013,28(1):141-149.

[22] 卢松,张捷,李东和,等. 旅游地居民对旅游影响感知和态度的比较——以西递景区与九寨沟景区为例[J]. 地理学报,2008,63(6):646-656.

LU S,ZHANG J,LI D H,et al. Comparison of resort residents’ perceptions and attitudes:case studies in Xidi village and Jiuzhaigou[J]. Acta Geographica Sinica,2008,63(6):646-656.

【中文责编:庄晓琼 英文审校:肖菁】

The Spatial Divergence of Residents’ Perceived Tourism Influence and Satisfaction on Village Heritage Site

CHEN Hui1*, LI Peng2, WANG Chunyang1

(1. College of Economics and Management, Wuyi University, Jiangmen 529020, China;2. School of Geography and Planning, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275,China;3. School of Geography, South China Normal University, Guangzhou 510631, China)

The divergence of the residents’ perception and attitude of tourism impacts are investigated by quantitative analysis using Majianglong village as a sample case. Based on the factor analysis and stepwise regression analysis, it has shown that, even in the same heritage scenic area, there are obvious differences of residents’ perceptions and attitudes toward the impact of tourism industry. The comprehensive score of each common factor of residents’ perceptions and attitudes in core area are significantly higher than the residents in buffer area. The most important variable that affects residents’ perception and attitude toward tourism is the ‘Core and periphery’, which reflects the spatial difference. The construction of villages and the development of the economy promoted by the tourism industry are the most important variables that affect the residents’ willingness to participate in tourism and community satisfaction. The injustice of tourism participate regulation and the unbalanced development of village construction are the main cause of spatial differences in Majianglong village inside the residents’ perceptions and attitudes toward tourism.

village heritage sites; perception and attitude of tourism impacts; spatial difference; Kaiping diaolou and villages

2015-11-10 《华南师范大学学报(自然科学版)》网址:http://journal.scnu.edu.cn/n

国家自然科学基金项目 (71203162);国家旅游局旅游业青年专家培养计划项目(TYETP201332-2);广东省高等学校优秀青年教师培养计划项目(Yq2013158)

F59

A

1000-5463(2017)04-0088-07

*通讯作者:陈慧,工程师,Email:18971240@qq.com.