揭开良渚玉器的神秘面纱

文蒋卫东

揭开良渚玉器的神秘面纱

文蒋卫东

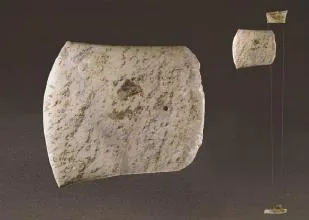

↑ 良渚文化玉琮王

在良渚博物院,参观者经常问到一些关于良渚文化玉器的问题。

问得最多的问题:“这是真的吗?”

当得到肯定的答复,展陈的良渚文化玉器都是真品后,他们又会惊讶地问:“怎么良渚玉白乎乎的,像石头,跟我们平常见到的玉完全不一样?”

古玉因埋藏在地下,受到温度、湿度、酸碱度等因素的影响,发生物理、化学的次生变化,逐渐失去了透明感、褪掉了颜色。简单地解说完原理,参观者的问题还会接踵而来。

“既然没有金属工具,良渚玉器是怎么制作出来的?”

“良渚玉器上的花纹、线条这么细,眼睛都看不清楚,真的能用石头刻出来吗?”

“‘神徽’图像刻的到底是什么?人与兽合体有什么含义吗?”

……

如果这些问题,您也有了解的兴趣,那么请您听我慢慢道来。

良渚玉史由来久

目前所见的第一部著录良渚玉器的金石学著作,是元代朱德润的《古玉图》。《古玉图》上专录玉器39件,其中第3件“琱玉蚩尤环”就是典型的良渚文化龙首纹玉镯。北宋末年,赵九成《续考古图》上记载,宋代已经接触到良渚玉琮,甚至还刻意以瓷、铜等质料模仿其造型。

海峡两岸故宫博物院收藏的清宫旧藏玉器中,有一批圆润红熟即所谓“熟坑”的良渚玉器,其中一些大件器物上还加琢有乾隆皇帝的御制诗。台北故宫博物院的邓淑蘋收集公布了乾隆17首跟玉琮相关的御制诗,以及5件加琢御制诗的玉琮实物。这些御制诗的创作年代,自乾隆十三年延续到五十八年(1748-1793年),乾隆将现在统称为“琮”的玉器,分别命名为“瓶”“杠头笔筒”“掆头瓶”等。在其中一首诗的“序”里,乾隆考证所谓“掆头”,就是古时候抬车辇或乐鼓时,用来套在车辇或乐鼓前横木上,压在抬举者肩上的玉器。玉琮是清宫旧藏新石器时代晚期玉器中,颇具代表性的种类,乾隆曾自诩此物“内府最多,不可屈指数”。

↑ 油画《玉磬良渚》潘鸿海 汪文斌/绘

对良渚玉器文化属性和年代认识的根本改变,建立在良渚文化考古发掘工作全面展开、科学发掘的新材料大量涌现的基础之上,而这至今经历了80余年的曲折历程。

1936年2月,以卫聚贤为代表的一些学者,在上海发起成立“吴越史地研究会”。5月,杭州古荡因建造第一公墓,出土了石器。浙江省立西湖博物馆(今浙江省博物馆前身)和吴越史地研究会合作,对遗址做了一天的试掘,开探坑3个,获石器6件、陶片3块,另采集石器10余件,这是江浙地区第一次与良渚文化相关的田野考古发掘。

古荡发掘仅进行了短短一天,却改变了时年24岁的施昕更的命运轨迹。施昕更当时是西湖博物馆地质矿产组的助理员,馆方派他参与古荡发掘,让他记录地层情况。然而,施昕更在接触出土的石器后,敏感地意识到家乡良渚镇屡有出土的石器,应与古荡出土的存在某种内在的关联。基于探究遗址的“狂炽兴趣”,第二天,他便匆忙赶赴良渚镇作田野考古调查,“终日踯躅于田野阡陌之间,不以为苦”。

11月3日,施昕更在一个干涸的水塘边,采集到两片黑色有光陶片,从而发现了良渚棋盘坟遗址。至次年3月20日,施昕更先后三次代表西湖博物馆,发掘了棋盘坟、横圩里等六处遗址,搜集到石器、黑陶等大量古物。

对于良渚镇一带时常出土的玉器,施昕更在《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》中,公布了1930年出土于良渚后湖村的两件玉璧,并专门介绍了出土状况。这份报告不仅第一次准确无误地向学术界展示了以黑陶为特征的良渚遗址的文化面貌,而且还第一次在详细调查的基础上,记录了良渚文化玉器的出土情况,成为日后良渚文化和良渚文化玉器能够大放异彩的先声,是中国史前考古学史上具有划时代意义的经典著作。

瑶琨美玉何处产

1972年春,江苏吴县唯亭镇砖瓦厂在草鞋山遗址取土时,有琮、璧等玉器出土,南京博物院遂派员发掘。草鞋山的发掘,首次在地层学上,使琮、璧等玉器拨云见日,回归到良渚文化的年代坐标之中,彻底解决了此类玉器久悬未决的文化属性和年代问题。

1977年江苏吴县张陵山遗址与1978-1982年江苏武进寺墩遗址的考古发掘,又先后传出喜报。张陵山上层发现5座良渚文化早期墓葬,M4、M5规模较大,有琮、蛙、璜等34件玉器出土。寺墩历年来出土良渚玉器的数量颇为惊人。其中1982年,在墩东进行了更大规模的发掘,发现M3、M4两座良渚文化显贵者大墓。其中,M3墓主为20岁左右的一青年男性,随葬品共100多件,琮、璧就达57件,数量之多前所未见。《周礼·典瑞》中有“疏璧琮以敛尸”的记载,良渚文化是中国古代文明的渊源之一。

在良渚遗址发现50周年之际,浙江也取得了狂飙式的突破。1986年5月开始,浙江省文物考古研究所的考古人员发掘余杭长命乡反山遗址,先后清理出11座良渚文化显贵者大墓,出土了琮、璧、钺、璜、环、镯、梳背、带钩、三叉形器、锥形器、柱形器、半圆形器等种类繁多的玉器1200件(组),其中许多玉器种类是以往考古发掘中从未见过的。

不仅如此,反山12号墓中发现的几件玉器上,有完整的神人兽面复合图像,被发掘者亲昵地称为“神徽”,对释读良渚玉器纹饰的内涵意义起到了关键作用。反山显贵者墓地也因其无与伦比的等级,被称为“反山王陵”。

↓ 反山12号墓出土的带有“神徽”图像的玉钺

运气来了,挡都挡不住。1987年,浙江省文物考古研究所发掘瑶山遗址,再次取得良渚文化考古史上极其重要和辉煌的成就。瑶山发掘,再次清理12座良渚文化显贵者大墓,出土精美玉器十余类700余件(组)。此外,瑶山出土的玉琮有圆镯形、转角大于120度的方圆形、转角小于120度大于90度的近方柱形三种形态,使良渚玉琮的形制更趋丰富。

反山和瑶山出土的玉器之和,超过了以往良渚文化玉器发掘品的总和。良渚玉器造型与纹饰的璀璨瑰丽、工艺的鬼斧神工,引起无数人的兴趣,一股欣赏、研究良渚玉器的热潮迅猛形成。与此同时,良渚文化的发现地——良渚镇一带,在沉寂多年后,重新成为考古学家聚焦的热土。“良渚遗址群”一个将良渚、瓶窑、安溪、长命4个乡镇30多平方公里范围内的密集良渚遗址点,作为统一整体来认识的全新概念应运而生,使得良渚文化的研究实现了由点到面的跨越,并促成了“良渚遗址群”范围内诸如汇观山、莫角山等一系列重要遗址的发现和发掘。

神圣精致两相融

良渚文化玉器主要是神崇拜的载体。在《尚书》《左传》《诗经》等典籍中,都有用玉祭祀祖先、河神、天神或者星辰山川的记载。东汉许慎编撰的《说文解字》中,释“灵”曰“巫也,以玉事神”。玉不仅是巫事神、媚神的供奉,而且已异化为神的物化形态。这就难怪《越绝书》会发出“夫玉,亦神物也”的喟叹。

良渚文化目前已知的玉器种类大概有40余种,其中“内圆外方”的玉琮,是良渚玉器中最具形体原创意义的器物,也是同时代辐射面最宽、影响力最大的器物。玉琮也是良渚玉器中唯一几乎每件都琢刻纹饰的器物。玉琮上的神人兽面图像仅发现于显贵者大墓出土的玉器上,显示出其使用上的严格身份限定。

其中,“琮王”四面的四条竖向直槽内就有8个“神徽”。单个“神徽”图像高约3厘米,宽约4厘米,方寸之地,线纹繁缛,纤若毫丝,肉眼极难看清细部,难以想象那位技艺超群的雕琢者,在没有金属工具的条件下,是怀着何等的虔诚和耐心,来完成如此的鬼斧神工。

“神徽”图像,上端为一高耸宽大的放射状弓形羽冠,冠下阴刻重圈环眼、悬蒜状鼻和扁宽嘴的倒梯形神人脸面,神人耸肩弯肘,手指扶持处有卵目、悬鼻、獠牙阔嘴的神异兽面,神人的下肢作蹲踞状,脚呈三爪状。这种人为营造的神秘气氛,正是神崇拜所需要的氤氲。

《晋书·天文志》“天圆如张盖,地方如棋局”,是中国上古宇宙观的核心。玉琮“内圆外方”兼具 “天圆地方”的造型,是天地贯通的象征,也是贯通天地的一项手段或法器,蕴涵着神崇拜的神圣内容。

《尔雅》说“璧圆象天”,即玉璧是仿照“圆天”所造成。《周礼》说“苍璧礼天,黄琮礼地”。出土玉璧的数量远比琮多,但小型墓葬尚无玉璧出土的报道。这表明,璧作为具有特殊功能的一种玉质重器,控制虽然不及琮严格,但仍是普通的部族成员不可僭用的。值得注意的是,良渚文化晚期玉璧上还出现了一类密码般轻描浅刻的“鸟立高柱”图符,这种神秘的铭刻图符,我们认为它类似于后世道教“符咒”,是作为人的巫觋与以鸟形象出现的天神之间交流沟通的“密码”。

总而言之,良渚文化玉器作为中国新石器时代晚期,第一个玉器制作和使用高峰期中最杰出的代表,在成就神圣的同时,也组成了社会物质生活中最精致的部分。玉器讨好着神祇,也滋润着显贵者的生活。它既是显贵者阶层攫取“祀与戎”权力的象征,也是平民阶层朴素情感与信仰的外在体现,妆点着社会各阶层的精致生活。

良渚玉器丰富的器形、众多的数量、先进的工艺、精美的纹饰、复杂的功能、深远的影响以及蔚为大观的用玉情景,也是世界同时期所绝无仅有。它在中华玉文化传统中的突出地位已不言而喻,成为疏解中国古代礼制形成以及中华五千年文明无可替代的重要实证。

作者系杭州良渚遗址管理区遗产管理局局长,浙江省博物馆学会副会长

“良渚文化发现人”

施昕更(1912年~1939年),原名兴根,良渚人。1929年任西湖博物馆科学部地质矿产组助理干事。1936年底开始,先后三次对良渚进行考古发掘,是良渚遗址最主要的发现者,1938年春出版《良渚》一书。