晋北丘陵风沙区不同植被恢复模式的土壤化学特征与生态恢复效应

李 青, 狄晓艳

(1.太原师范学院 化学系, 山西 晋中030619, 2.山西大学 黄土高原研究所, 太原 030006)

晋北丘陵风沙区不同植被恢复模式的土壤化学特征与生态恢复效应

李 青1, 狄晓艳2

(1.太原师范学院 化学系, 山西 晋中030619, 2.山西大学 黄土高原研究所, 太原 030006)

通过对山西省右玉县从高家堡乡至右卫镇的公路两侧乔木林(小叶杨、樟子松、油松和华北落叶松)、灌木丛(沙棘、柠条和乌柳)及各种乔木、乔灌混交林的土壤化学特征分析,评价了乔、灌恢复模式的生态恢复效应。结果表明:(1) 不同植被恢复模式的生态恢复效应差异显著,混交林生态恢复效果优于纯林;(2) 灌木沙棘、柠条、乌柳在本区生态恢复中的作用突出,特别是豆科植物柠条的生态恢复效果优于其他非豆科植物;(3) 乔木种樟子松、油松,灌木种沙棘、柠条、乌柳耐旱、耐寒,生态适应性强,在本区生态修复中作用明显,可用于本区人工植被恢复的植被重建优先物种;(4) 本区土壤洁净,适宜发展有机农业。

人工植被; 恢复模式; 恢复效应; 土壤理化特征

山西省右玉县所在的晋北丘陵风沙区与毛乌素沙地正面相对,处在我国沙漠化扩展的前沿,是京津的生态屏障。该区气候干旱、寒冷,植被稀疏,全年风蚀水蚀交替进行,土壤沙化严重,是山西省乃至华北地区典型的生态环境脆弱区之一[1-3],也是京津能源、水源和沙源之地,其人工植被生态恢复关系到当地、首都北京以及华北地区的生态安全和持续发展。土壤是生态系统中诸多生态过程的载体,是植被恢复的基础,而植被恢复对土壤养分循环也会产生显著影响。近60多年来,右玉县通过持续的植树造林,种植了大量的小叶杨(Populussimonii)、油松(Pinustabulaeformis)、沙棘(Hippophaerhamnoides)、柠条锦鸡儿(Caraganakorshinskii)等人工植被[4-5],使其自然生态环境得到了明显改善。为评价不同植被恢复模式的生态恢复效应,筛选出适宜本区生态恢复的植被模式,本文对该区不同植被恢复模式下的土壤理化性质进行研究,旨在为合理调节该区人工植物群落结构,促进其生态恢复效应提供科学依据和参考。

1 研究地区概况

右玉县(112°07′18″—112°38′35″E,39°41′18″—40°17′54″N)位于山西省西北端,南北长67.7 km,东西宽45.7 km,总面积1 967 km2。属黄土高原典型的缓坡丘陵风沙区和温带半干旱大陆性季风气候区,年均气温3.68℃,无霜期为104 d,年均降水量443 mm。土壤主要以栗钙土和风沙土为主,质地较粗,团粒结构性差,抗侵蚀能力差,极易发生风蚀、水蚀、沙化等现象。土壤类型以栗钙土和灰褐土为主,地带性植被属于温带草原带,自然植被以针茅(Stipacapillata)、百里香(Thymusmongolicus)、糙隐子草(Cleistogenessquarrosa)、蒿类(Artemisiaspp.)等组成的草原为主,在河流两岸及低凹滩地有沙棘、乌柳(Salixcheilophila)等灌丛分布,人工植被以小叶杨、油松、新疆杨(Populusalba)、沙棘、柠条锦鸡儿等群落为主[6-7],境内森林覆盖率达到50%。

2 研究方法

2.1 植物样地选择与取样

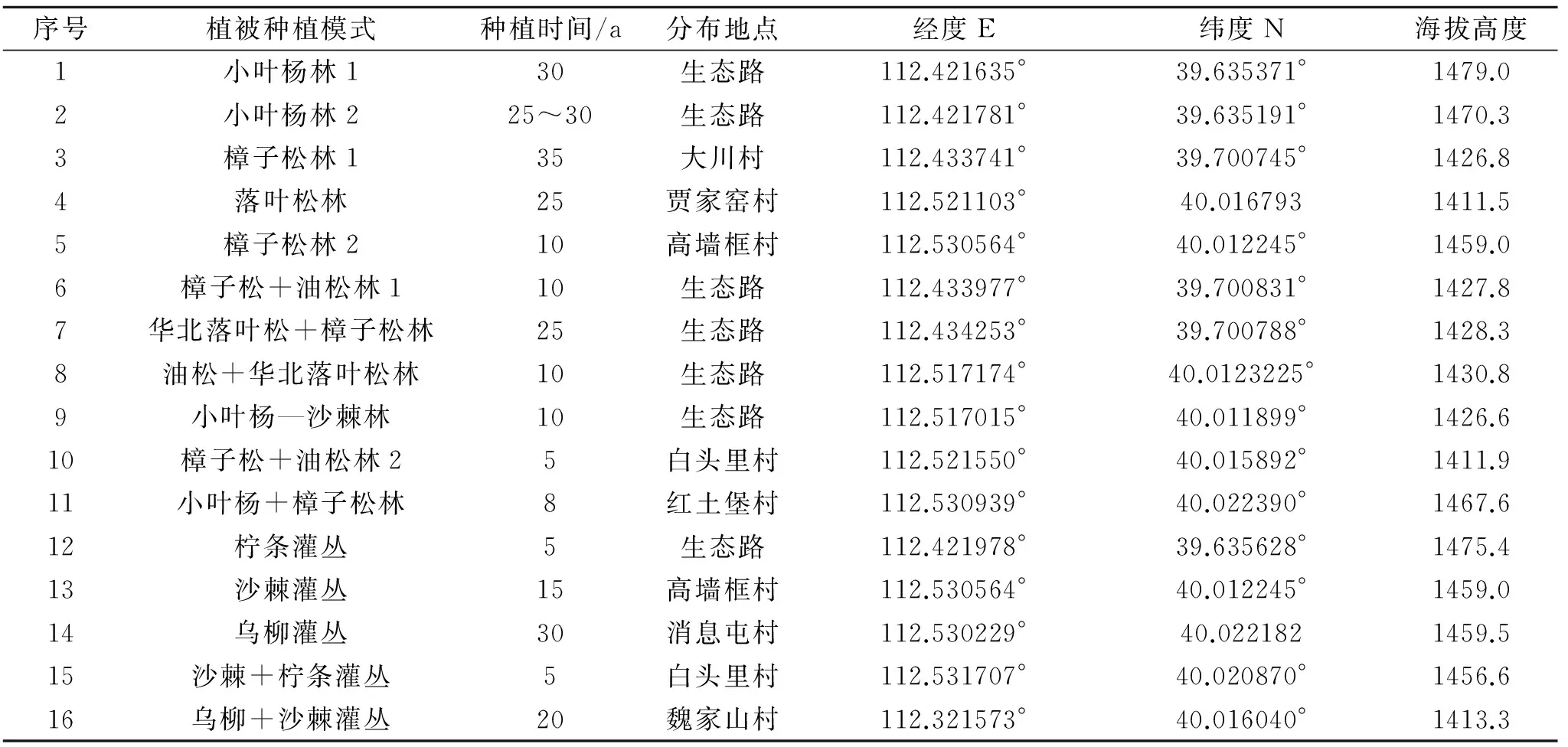

在对右玉县植被详细踏查的基础上,2014年9月选择不同种植模式和生态恢复年限的人工植被——乔木林(小叶杨、樟子松、油松、落叶松)、灌木丛(柠条、沙棘)和各种乔木、乔灌混交林进行样方调查,选取沿高家堡乡至县城(生态路)、县城至右卫镇(省道211)两侧的人工植被样地16个(表1),每种植被各选3个标准样地(乔灌样方分别为10 m×10 m,5 m×5 m),共计48个样方,每个样方中记录的内容主要包括:植物种的名称、盖度、高度、乔木的胸径和株数等数量指标及样方所在地的海拔高度、坡度、坡向等环境因子。然后在各样地中,用环刀取表层土(0—10 cm),每样地3次重复,用于测定土壤物理性质;同时采样“S”取0—10 cm混合土样0.5 kg,装入土壤袋,每样地3次重复,带回实验室,用于测定土壤化学性质。

表1 山西省右玉县人工乔木、乔灌混交林16个调查样地特征

2.2 土壤理化性质测定

土壤理化性质测定参考国家标准方法[8-9],根据操作要求,把土样风干、研磨、过100目筛后备用。土壤pH值测定用玻璃电极法;土壤有机质测定用重铬酸钾容量法,外加热法(执行标准NY/T1121.6—2006);全氮测定用凯氏定氮法(执行标准NY/T53—1987);全盐量测定用电导法;速效氮测定用1 mol/L NaOH-H3BO3,碱解扩散法(执行标准LY/T1 229—1999);速效磷测定用0.5 mol/L的NaHCO3浸提,紫外可见分光光度法(执行标准NY/T1121.7—2006);速效钾测定用1 mol/L的NH4OAc浸提,原子吸收分光光度法(执行标准NY/T889—2004);有效铜、锰、铁、锌测定均用DTPA(二乙三胺五醋酸)浸提(执行标准NY/T890—2004),原子吸收分光光度法(AAS);Cd,Pb,Zn和Cu测定均用1 mol/L的HNO3浸提,石墨炉原子吸收光谱法(执行标准GB/T17141—1997);总汞、总砷用原子荧光光谱法(执行标准NY/T1 121.10—2006,NY/T1 121.11—2006);pH值用电位分析法(执行标准NY/T1 121.2—2006),每个样品做3次平行。

2.3 数据分析

试验数据采用Excel 2007进行处理,利用SPSS 20.0软件采用主成分分析方法,对反映土壤肥力变化的12项理化指标分析,综合评价不同植被恢复模式的生态恢复效应。计算方法是用每个主成分的特征根作权重加和,用公式表示即为[10]:

(1)

式中:f为综合评价值;λi为特征根值;fi为主成分值。

3 结果与分析

晋北丘陵风沙区不同植被恢复模式的土壤理化指标见表2,主要土壤因子的变化特征如下。

3.1 土壤有机质、总氮、速效养分含量变化

土壤有机质是土壤营养的主要来源,可提高微量元素的有效性,直接影响作物的生长[11]。从表2可见,不同植被恢复模式的土壤中有机质、总氮、速效(N,P,K)等养分含量的变化特征为:(1) 混交林土壤中各营养指标均优于纯林。在5 a生小叶杨与沙棘混交林土壤中有机质含量约为30 a生小叶杨纯林的1.6倍,全氮为1.5倍,可提取态养分中,有效氮为1.8倍,有效磷相近,有效钾为1.4倍。很明显,混交林生态恢复效果优于纯林;(2) 灌木丛土壤有机质含量明显高于乔木,豆科植物土壤中有机质含量又明显高于灌木。本区沙棘与柠条土壤中有机质含量约为樟子松与油松混交林土壤中有机质含量的1.5倍,说明灌木在本区生态恢复中作用突出,豆科植物生态恢复效果明显优于非豆科植物。

3.2 土壤有效微量元素含量变化

土壤中的微量元素主要包括有效铜、有效锌、有效铁及有效锰。锌是多种酶的组成成分,可参与植物代谢、光合作用,影响蛋白质合成,提高植物抗逆性等。锰是多种酶的活化剂,直接参与光合作用,促进种子的萌发及幼苗的生长。铁是合成叶绿素必须的元素,并参与植物的呼吸作用。铜是多种氧化酶的构成成分,超氧化物歧化酶的重要组分,参与氮素代谢,促进花器官的发育[12-13]。土壤中各种微量元素正常含量范围分别为:锌含量0.3~3.0 mg/kg,锰含量1.0~30.0 mg/kg,铁含量2.5~20.0 mg/kg,铜含量0.1~1.8 mg/kg。

表2 晋北丘陵风沙区不同植被恢复模式的土壤化学特征

注:OM为土壤有机质;TN为总氮;AN为有效氮;AP为有效磷;AK为有效钾;SAL为全盐量;ACu为有效铜;AZn为有效锌;AFe为有效铁;AMn为有效锰;Cr为总铬;Cd为全镉;Pb为全铅;Hg为总汞;As为总砷;Se为全硒;SM为土壤水分含量。

从表1可见,不同植被恢复模式的土壤有效微量元素的变化为:(1) 30 a生小叶杨纯林土壤中各种微量元素含量均处于中等级别,而5 a生小叶杨与沙棘混交林土壤中有效锌和有效铁含量处于高等级别,有效铜和有效锰含量处于中等级别,充分说明混交林生态恢复效果优于纯林;(2) 沙棘与柠条灌丛土壤的各种微量元素含量均处于中等级别,在樟子松与油松区土壤中有效锌含量处于低等级别,说明在生态恢复过程中灌木的效果优于乔木。

3.3 土壤重金属含量变化

重金属包括汞、镉、铅、铬以及两性元素砷、硒等生物毒性显著的元素,过量重金属可引起植物生物功能紊乱、营养失调等[14-15]。重金属在土壤中移动性很小,易在植物中富集并可通过食物链进入人体。重金属在人体内能与蛋白质及各种酶发生强烈相互作用并使它们失去活性[16]。也可在人体某些器官中富集,对人体是很大的潜在危害。

与土壤环境质量标准相比(GB15618—1995)(Ⅰ级标准Cd≤0.20 mg/kg,Cr≤90 mg/kg,Hg≤0.15 mg/kg,As≤15 mg/kg,Cu≤35 mg/kg,Zn≤100 mg/kg,Pb≤35 mg/kg),不同植被恢复模式的土壤重金属含量均远低于国标Ⅰ级,表明研究区土壤洁净,适于发展有机农业。

3.4 不同植被恢复模式的土壤肥力主成分分析

根据上述公式(1),筛选上述土壤理化指标中反映不同植被恢复模式土壤肥力变化的12项指标,即土壤pH值,有机质,全氮,碱解氮,速效磷,速效钾,全盐量,ACu,AZn,AFe,AMn水分含量,进行主成分分析,计算综合评价值(表3),从而可知不同植被恢复模式的生态恢复效应。

从表3可见,不同植被恢复模式的生态恢复效应依次为:乌柳+沙棘灌丛(2.01)>小叶杨—沙棘林(0.73)>沙棘+柠条灌丛(0.55)>华北落叶松林(0.38)>华北落叶松+樟子松林(0.10)>柠条灌丛(-0.08)>小叶杨+樟子松林(-0.12)>小叶杨林1(-0.23)>樟子松+油松林1(-0.30)>樟子松+油松林2(-0.32)>油松+华北落叶松林(-0.33)>樟子松林1(-0.39)1>樟子松林2(-0.44)>小叶杨林2(-0.47)>沙棘灌丛(-0.48)>乌柳灌丛(-0.61)。

4 讨 论

(1) 不同植被恢复模式的群落结构特征变化。小叶杨、油松、樟子松、华北落叶松、柠条锦鸡儿和沙棘是右玉县主要的造林树种和人工植被类型,小叶杨在20世纪60—70年代作为防风固沙树种在本区被广泛种植,造林多为纯林,造林密度较大。经过50多年演替大多形成疏林,群落退化严重,形成大面积“小老树”。柠条锦鸡儿和沙棘在研究区分布极为广泛,多以单优势种形成灌丛。90年代以来,随着我国生态建设的发展,本区逐渐采用乔灌混交造林模式,对退化的小叶杨等纯林进行更新改造。总体来看,本区人工植被群落结构仍较单一,小叶杨等纯林退化严重,亟待加强科学管护与更新改造。

表3 不同植被恢复模式的土壤肥力综合评价值及排序

(2) 不同植被恢复模式的土壤理化性质变化。右玉县不同植物恢复模式的土壤有机质、总氮、速效养分、水分含量、微量元素含量等差异显著,土壤有机质和水分含量是影响本区植被恢复的关键限制因子。小叶杨—沙棘混交林土壤中各营养指标均优于小叶杨纯林,乌柳+沙棘灌丛土壤有机质含量明显高于乔木樟子松林,豆科植物柠条灌丛生态恢复效应明显高于非豆科植物,说明灌木在本区生态恢复中作用突出,豆科植物的生态恢复效果明显优于非豆科植物沙棘灌丛、乌柳灌丛。不同植被恢复模式的土壤重金属含量均远低于国标Ⅰ级,表明本区土壤洁净,适于发展有机农业。

5 结 论

(1) 不同植被恢复模式的生态恢复效应差异显著,小叶杨—沙棘林的生态恢复效果优于小叶杨林,乌柳+沙棘灌丛的生态恢复效应优于沙棘灌丛、乌柳灌丛,说明混交林生态恢复效果优于纯林,在植被配置时应考虑混交造林模式。

(2) 灌木沙棘、柠条、乌柳在本区生态恢复中的作用突出,特别是豆科植物柠条的生态恢复效果优于其他非豆科植物。

(3) 乔木种樟子松、油松,灌木种沙棘、柠条、乌柳耐旱、耐寒,生态适应性强,在本区生态修复中作用明显,可用于本区人工植被恢复的优选先锋物种。

(4) 本区土壤洁净,适宜发展有机农业。

[1] 王青杵,王改玲,石生新,庄丽,孙泰森.晋北黄土丘陵区不同人工植被对水土流失和土壤水分含量的影响[J].水土保持学报,2012,26(2):71-79.

[2] 王孟本,李洪建.晋西北黄土区人工林土壤水分动态的定量研究[J].生态学报,1995,15(2):178-184.

[3] 吴攀升,秦作栋.晋西北土地荒漠化现状及其分布规律[J].贵州师范大学学报:自然科学版,2009,27(1):24-28.

[4] 杨治平,张强,王永亮,张建杰,冀瑞瑞.晋西北黄土丘陵区小叶锦鸡儿人工灌丛土壤水分动态研究[J].中国生态农业学报,2010,18(2):352-355.

[5] 李金峰,杨智勇,薛丽萍.晋西北缓坡丘陵风沙区生态修复的主要途径和技术措施探讨[J].山西水土保持科技,2009(1):8-10.

[6] 赵德怀,李素清.晋西北丘陵风沙区人工植被数量分类与排序研究[J].山西师范大学学报:自然科学版,2011,25(1):104-109.

[7] 陈全龙,陈春,张帅.造林绿化建设新农村:山西省右玉县全面发展林业的调查[J].林业经济,2007,11(10):44-46.

[8] 刘光崧.土壤理化分析与剖面描述[M].北京:中国标准出版社,1996.

[9] 鲍士旦.土壤农化分析[M].3版.北京:中国农业出版社,2000.

[10] 王丽艳,韩有志,张成梁,等.不同植被恢复模式下煤矸石山复垦土壤性质及煤矸石风化物的变化特征[J].生态学报,2011,31(21):6429-6441.

[11] 张伟畅,周清,冯旖,等.地貌和样点数对耕地土壤有机质插值精度的影响[J].土壤通报,2015,46(6):1290-1298.

[12] 郭军玲,吴士文,金辉,等.农田土壤微量元素含量的空间变异特征和影响因素[J].水土保持学报,2010,24(1):50-52.

[13] 余存祖,彭琳,刘耀宏.黄土区土壤微量元素含量分布与微肥效应[J].土壤学报,1981,28(3):317-326.

[14] 周东美,邓昌芬.重金属污染土壤的电动修复技术研究进展[J].农业环境科学学报,2003(4):505-508.

[15] 戴树桂,董亮,王臻.表面活性剂在土壤颗粒物上的吸附行为[J].中国环境科学,1999,19(5):392-396.

[16] 何益波,李立清,曾清如.重金属污染土壤修复技术的进展[J].广州环境科学,2006,21(4):26-31.

SoilChemicalCharacteristicsandEcologicalRestorationEffectsofDifferentRevegetationPatternsintheHillySandyofNorthShanxiProvince

LI Qing1, DI Xiaoyan2

(1.DepartmentofChemistry,TaiyuanNormalUniversity,Jinzhong,Shanxi030619,China;2.InstituteoftheloessPlateau,ShanxiUniversity,Taiyuan030006,China)

We evaluated the ecological restoration effects of different revegetation patterns based on analyzing soil chemical characteristics of planted vegetation of arbor (Populussimonii,Pinussylvestrismongolica,PinustabulaeformisandLarixprincipis-rupprechtii) and shrub species (Caraganakorshinskii,HippophaerhamnoidesandSalixcheilophila) distributing on the two sides of highway from Yuanbaozi to Youweizi regions of Youyu County in Shanxi Province. The results show that: (1) the ecological restoration effects of different revegetation patterns are significantly different, the ecological restoration effects of mixed forests are much better than those of the pure forests; (2) shrubs ofCaraganakorshinskii,HippophaerhamnoidesandSalixcheilophila play important roles in the process of ecological restoration in this area, especially leguminous species ofCaraganakorshinskiiis better than that of non-leguminous species; (3) arbor (PinussylvestrismongolicaandPinustabulaeformis) and shrub species (Caraganakorshinskii,HippophaerhamnoidesandSalixcheilophila) with strong ecological adaptability of drought and cold resistance could be used as the priority species for future revegetation in this region; (4) the high soil quality is good for developing organic agriculture in this region.

planted vegetation; revegetation pattern; restoration effect; soil physical and chemical characteristics

2016-08-04

:2016-08-28

国家自然科学基金面上项目“晋西北城镇化农民非农生计可持续性与农地流转”(41271143)

李青(1962—),女,山西省太原市人,讲师,主要从事土壤分析化学研究。E-mail:7120779@163.com

S153;Q948.1

:A

:1005-3409(2017)05-0088-05