不同种植模式对作物根系固土拉力特性的影响

陈小强, 范茂攀, 王自林, 杜 静, 李永梅

(1.云南农业大学 资源与环境学院, 昆明650201; 2.昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司, 昆明 650231)

不同种植模式对作物根系固土拉力特性的影响

陈小强1,2, 范茂攀1, 王自林1, 杜 静1, 李永梅1

(1.云南农业大学 资源与环境学院, 昆明650201; 2.昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司, 昆明 650231)

玉米大豆间作体系对土壤流失的影响研究多集中在地上部,而鲜有研究报道玉米大豆间作根系特征对固土拉力特性的影响。采用田间径流小区试验,研究了坡耕地条件下玉米大豆间作(MD)、玉米单作(MM)、大豆单作(DD)和裸地(CK)的生物量和根系固土拉力。结果表明:MD处理的玉米根系密度较MM处理增加了19.64%,10—20 cm土层深度范围内MD处理与MM和CK处理间差异显著(p<0.05),MD处理较MM和CK处理分别高出了4.25%和4.84%,在0—10 cm范围内,MD处理较MM和CK处理分别提高了2.49%和15.85%,在20—30 cm范围内,MD处理较MM和CK处理分别提高了1.56%和6.25%。MD处理的地上部分鲜重生物量较MM处理增加了2.46%,干重生物量较MM处理增加了7.31%,地下部分鲜重生物量较MM处理增加了5.06%,干重生物量较MM处理增加了3.17%。在0—30 cm土层范围内,能有效保持土壤水分,提高土壤含水率。MD处理较MM处理、DD处理和CK处理不论在玉米样方还是在大豆样方其固土能力均强,在施加相同荷载情况下,间作处理比单作处理土壤样方的位移偏移量较单作处理时偏移量小。

间作; 玉米; 大豆; 根系; 固土能力

云南省水土流失面积14.13万km2,占全省国土总面积的36.9%,其中坡耕地产生的土壤侵蚀量约占全省水土流失总量5.1亿t/年的40%[1]。对坡耕地水土流失的综合治理是云南土地资源可持续发展和利用的关键任务。植物根系作为植物生命活动的重要器官,在治理水土流失的生物措施中起着至关重要的作用[2]。针对作物根系对固土能力影响的研究,已有研究报道,毛妍婷[3-4]和王斌[5]等通过对狗尾草、香根草和油菜根系固土拉力测定表明,在10 cm和20 cm土层深处,种植狗尾草地块土壤样方在施加相同荷载情况下位移量最小,且承受的最大荷载也最大;在相同荷载下,有香根草地块样方比裸地样方位移量明显减小;土壤样方内油菜根系密度越大,达到土壤样方与土体分离的特征点所需要施加的载荷就越大。曹云生[6]、黑志辉[7]、格日乐[8]等也分别对油松、玉米以及杨柴根系固土能力进行了研究。然而,对间作种植模式下,作物地下部分根系固土能力的研究鲜有报道。

本研究选用云南省比例普遍的玉米和大豆为研究对象,采用锚杆应力计和剪切箱测定间作、单作和裸地在作物成熟期,根土复合体0—10 cm,10—20 cm和20—30 cm深度范围内的固土能力,探讨玉米大豆间作时作物根系在成熟期对不同深度土壤的固持能力,以期为阐释不同种植模式下水土流失机理提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概述

试验于2014年3月至2014年11月在云南农业大学后山试验农场内进行。试验地点位于云南省昆明市北郊黑龙潭云南农业大学后山水土流失试验小区,试验小区中心地理坐标为:25°08′18.49″N,102°45′01.58″E;坡度为10°,海拔:1 963 m,坡向为北偏西57°,年平均气温15.6℃,无霜期为250~365 d,年平均降雨量为1 200 mm[9],土壤为砂质红壤。试验小区土壤基本理化性质为有机质含量32.39 g/kg,pH值为6.15,全氮含量0.84 g/kg,碱解氮含量107.8 mg/kg,速效磷含量4.34 mg/kg,速效钾含量82.36 mg/kg。

1.2 供试作物

玉米为云糯6号,大豆为凯旋999甜脆毛豆王,两种作物品种的生长期均为100 d左右。

1.3 试验设计

试验共设置4种不同的种植模式,分别为玉米单作(MM)、大豆单作(DD)、玉米大豆间作(MD)、裸地(CK),选取10°的4种不同种植模式重复4次。

种植规格:采用当地常规的种植规格种植。MM采用宽窄行种植,大行距为80 cm,小行距为40 cm,株距为25 cm,种植密度为66 660株/hm2;DD采用等行距种植,行距为40 cm,株距为20 cm,种植密度为250 005株/hm2;MD采用2∶2模式间作,玉米与玉米间大行距为170 cm,小行距为35 cm,株距为20 cm,玉米和大豆间行距为50 cm,大豆与大豆间行距为35 cm,株距为15 cm。按面积折算后,间作时大豆的种植密度为156 870株/hm2,玉米种植密度为58 815株/hm2;玉米每塘播种2粒,大豆每塘播种4粒,后期玉米每塘留1株,大豆每塘留2株。裸地撂荒,后期田间农事活动按照当地常规方法进行。玉米和大豆一同于2014年5月11日播下,于2014年9月15日收获。在玉米和大豆的整个生长期内,根据试验小区的具体土壤墒情进行浇水、除草及防治病虫害等农事活动。

1.4 试验设备

Delta—T针式土壤水分仪(ML-2X):由以色列进口,为全自动数显测试仪器,可直接读取测定深度处土壤含水率。锚杆拉力计为ML-20型:浙江省土工仪器制造有限公司制造,可产生额定载荷20 t;剪切箱采用厚度为1.0 cm的钢板制作,规格为:长×宽×高=20 cm×20 cm×20 cm。锚杆拉力计和剪切箱上安装精度为1 μm的千分表(江苏星光仪表厂制造),精度为0.02 mm的千分尺,用以测定土壤样方位移,超出量程范围后用米尺测量,以观测荷载施加后根土复合体的位移量。

1.5 测定项目与测定方法

1.5.1 土壤含水率与样方生物量 测定深度为0—10 cm,10—20 cm和20—30 cm土壤含水率。测定固土拉力后的玉米和大豆植株和根系洗净晾干后称其鲜重,再放进烘箱105℃杀青0.5 h,然后在65~70℃烘干至恒重,测定干重[10],然后根据公式:根系生物量密度=活根干重(kg)/取样器体积(m3),将其转化为根系生物量密度。

1.5.2 土壤样方固土能力 在作物收获前(2014年9月14日),对玉米作物0—10 cm,10—20 cm和20—30 cm三个层次采用锚杆拉力计和自制剪切箱选取含玉米或大豆植株在内的两个样方进行固土拉力原位测定。用F-S曲线来反映各样方所受载荷(F)与位移(S)间的关系,通过曲线特征可以得知样方中根系抗拉特性与土壤力学特性间的相互作用。完整的F-S曲线反映了3个阶段受力土壤样方的线性变形阶段(弹性形变阶段):塑性变形阶段;蠕变阶段和完全破坏阶段[11]。试验时,每次荷载施加后,读取荷载施加值与相对应的样方偏移量,直至荷载增加后压力表数值突降(此时达到完全破坏阶段)。

1.6 数据处理

试验所得数据用Microsoft Excel 2007,SAS 8.2等计算机软件进行计算、整理和统计分析。采用单因素方差分析,用Duncan多重比较法检验不同种植模式间土壤含水量及地上(下)部分生物量间的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 各处理不同深度土壤含水率与生物量

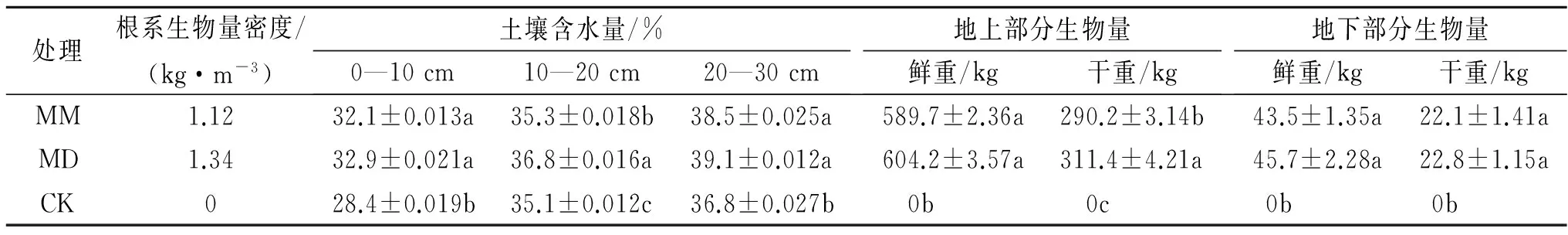

2.1.1 不同种植模式下玉米生物量与土壤含水率 各处理间玉米根系生物量密度、不同土层深度土壤含水率及生物量统计见表1。数据表明,采用间作的种植模式,MD处理的玉米根系密度较MM处理增加了19.64%。在土壤含水率指标中,仅10—20 cm 土层深度范围内MD处理与MM和CK处理间差异显著(p<0.05),MD处理较MM和CK处理分别高出了4.25%和4.84%,在0—10 cm和20—30 cm范围内,虽MD和MM处理间差异不显著(p<0.05),但两者均与CK处理间差异显著(p<0.05)。在0—10 cm范围内,MD处理较MM和CK处理分别提高了2.49%和15.85%,在20—30 cm范围内,MD处理较MM和CK处理分别提高了1.56%和6.25%。生物量指标中,地上和地下部分生物量在鲜重指标上MD和MM处理间差异不显著(p<0.05),在干重指标上MD和MM处理间地上部分生物量差异显著(p<0.05),地下部分差异不显著(p<0.05)。MD处理的地上部分鲜重生物量较MM处理增加了2.46%,干重生物量较MM处理增加了7.31%,地下部分鲜重生物量较MM处理增加了5.06%,干重生物量较MM处理增加了3.17%。

表1 不同种植模式下玉米生物量与土壤含水率

注:表中数据为6次重复平均值±标准差,同一列不同字母表示不同种植模式间测试项目的差异显著(p<0.05邓肯氏法),地上/地下部分生物量为每666.67 m2数值。

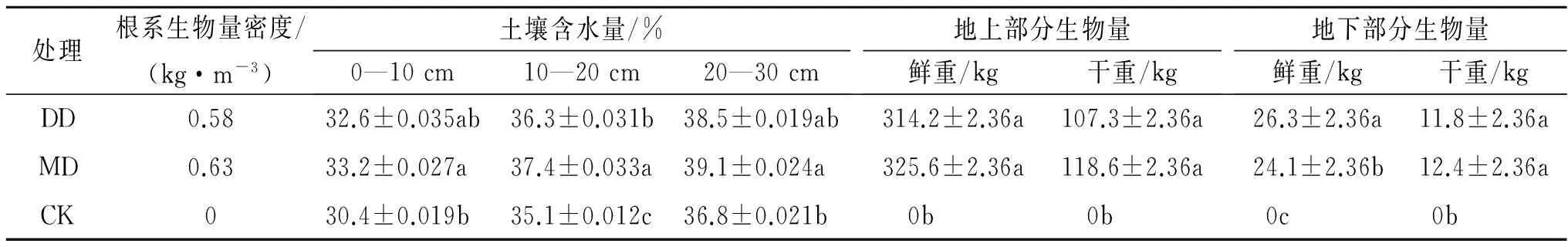

2.1.2 不同种植模式下大豆生物量与土壤含水率 在作物收获期,各处理间大豆根系密度、不同土层深度土壤含水率及生物量统计见表2。数据表明,在根系密度指标中,MD处理较DD处理提高了8.62%。在土壤含水率指标中,0—10 cm土层深度范围内MD和DD处理间差异不显著(p<0.05),而两者与CK处理间差异显著(p<0.05),MD处理较DD和CK处理分别增加了1.84%和9.21%;10—20 cm深度范围内,各处理间差异显著(p<0.05),MD处理较DD和CK处理分别增加了3.03%和6.55%;20—30 cm深度范围内,MD和DD处理差异不显著(p<0.05),两者与CK处理差异显著(p<0.05),MD处理较DD和CK处理分别增加了1.56%和6.25%。在生物量指标中,地上部分生物量的鲜重、干重和地下部分生物量的干重指标MD和DD处理间差异不显著(p<0.05),地下部分生物量中鲜重指标MD和DD处理间差异显著(p<0.05)。地上部分生物量中,MD处理的鲜重和干重较DD处理增加了3.63%和10.53%,地下部分生物量中,MD处理的鲜重较DD处理减少了9.13%,而MD处理的干重较DD处理增加了5.08%。

表2 不同种植模式下大豆生物量与土壤含水率

注:表中数据为6次重复平均值±标准差,同一列不同字母表示不同种植模式间测试项目的差异显著(p<0.05邓肯氏法),地上/地下部分生物量为每666.67 m2数值。

2.2 不同种植模式对作物根系固土拉力的影响

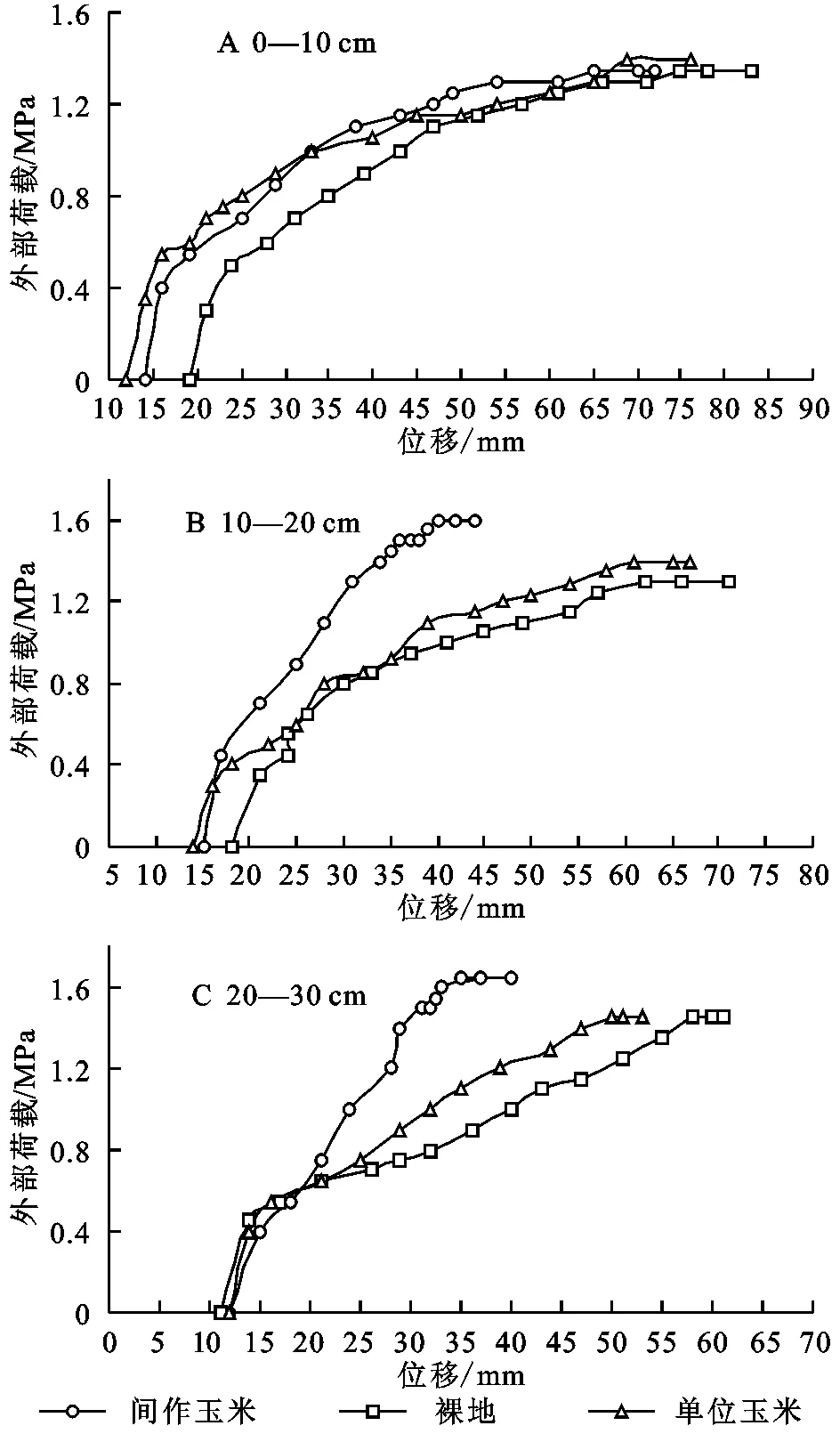

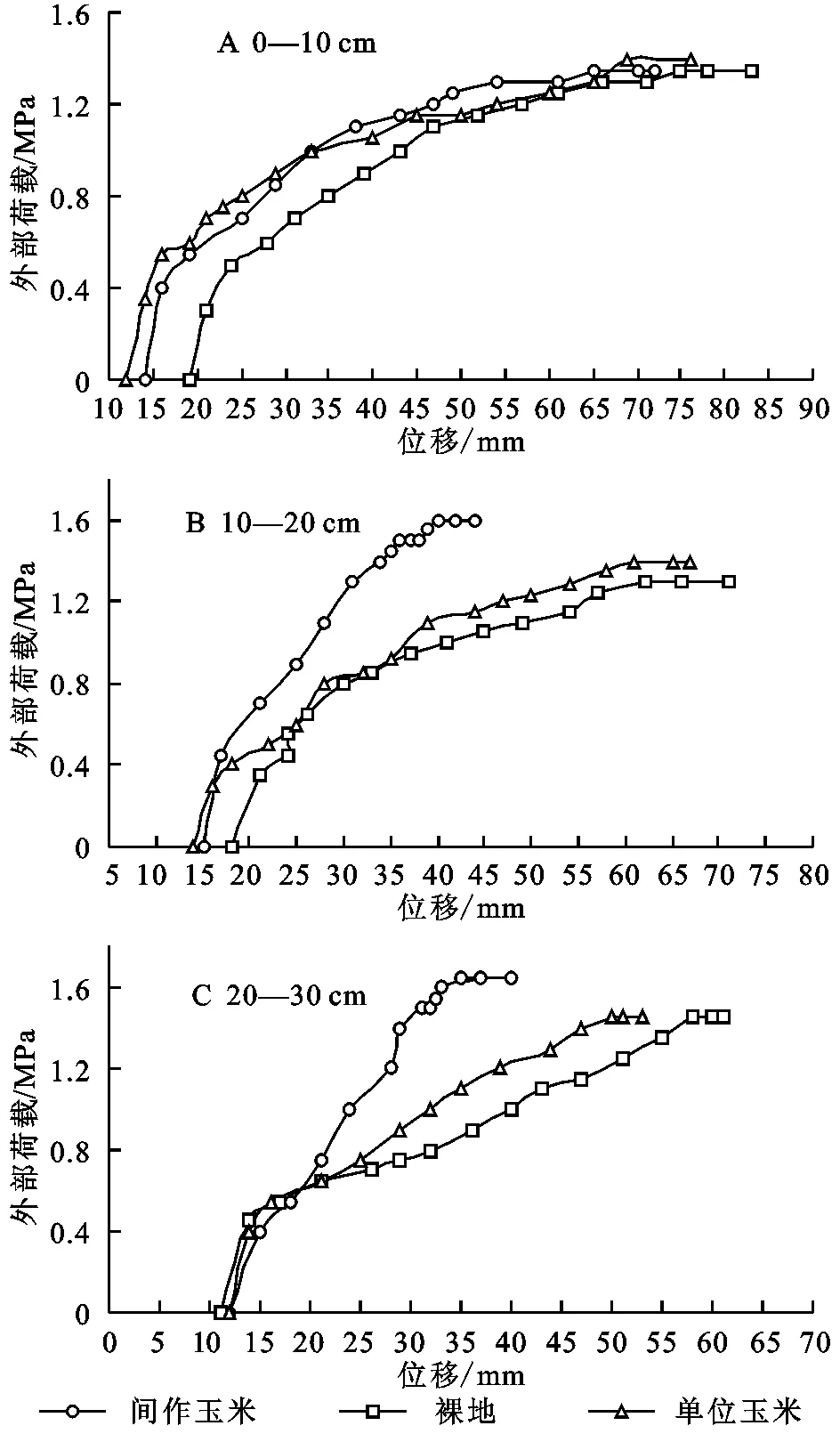

2.2.1 不同种植模式对玉米固土拉力的影响 玉米固土拉力测定结果见图1。由图1A可知,当外部荷载在0—10 cm土层深施加压力时,随外部荷载的逐步增大,不同处理间所产生的位移量呈抛物线增加趋势。在初始阶段,三种处理间均呈线性关系变化,当外力荷载大于1.0 MPa后,施加相同外力时,间作玉米、单作玉米和裸地的土方产生的位移量依次增大,且裸地土方偏移量最大。当外部荷载为1.3 MPa时,间作处理、单作处理和裸地处理的土方位移量分别为50 mm,66 mm和73 mm;当外部荷载持续增加致使位移量超过70 mm后,位移量增加的同时,外部荷载值恒定,表明此时该深度间作处理土方已完全被分离,待间作处理和单作处理位移量分别为69 mm和75 mm时,该处理土方也相继被分离。

图1 不同种植模式下(玉米)不同土层载荷与位移关系

由图1B可以看出,当外部荷载在10—20 cm土层深施加压力时,随着外部荷载的逐步增大,不同处理间所产生的位移量亦呈抛物线增加趋势,但较0—10 cm土层深度不同,变化线斜率增大。在初始阶段,三种处理间均呈线性关系变化,当外力荷载大于0.4 MPa后,施加相同外力时,土方产生的位移量依次由间作玉米、单作玉米、裸地增大,裸地土方偏移量最大。当外部荷载为1.2 MPa时,间作处理、单作处理和单作处理的土方位移量分别为29 mm,47 mm和57 mm;当外部荷载持续增加致使位移量超过68 mm后,裸地处理位移量增加的同时,外部荷载值恒定,表明此时该深度土方已完全被分离,而此时间作处理和单作处理的土方早已分离。

由图1C可看出,当外部荷载在20—30 cm土层深施加压力时,随着外部荷载的逐步增大,不同处理间所产生的位移量呈曲线增长趋势。在起始阶段,三种处理间均呈线性关系变化,当外力荷载大于0.6 MPa后,施加相同外力时,土方产生的位移量依次由间作玉米、单作玉米、裸地增大,裸地土方偏移量最大。当外部荷载为1.2 Mpa时,间作处理、单作处理和裸地处理的土方位移量分别为28 mm,39 mm和50 mm;与0—10 cm和10—20 cm相比较而言,20—30 cm深土方位移量最小,但处理间不同。当外部荷载持续增加至1.4 MPa后,单作处理和裸地处理的土方均已分离,而当外部荷载达到1.6 MPa后,间作处理土方才剥离,表明间作处理20—30 cm深土层较单作处理和裸地土体更不易剥离。

2.2.2 不同种植模式对大豆固土拉力的影响 由图2A可看出,当外部荷载在0—10 cm土层深施加压力时,随着外部荷载的逐步增大,不同处理间所产生的位移量呈抛物线增加趋势。在初始阶段,三种处理间均呈线性关系变化,当外力荷载大于0.5 MPa后,施加相同外力时,土方产生的位移量依次由间作玉米、单作玉米、裸地增大,裸地土方偏移量最大。当外部荷载为1.0 MPa时,间作处理、单作处理和裸地处理的土方位移量分别为33 mm,41 mm和45 mm。表明此时施加相同外力作用时,间作处理的土方位移量最小,单作次之,裸地最大。

图2 不同种植模式下(大豆)不同土层载荷与位移关系

由图2B可看出,当外部荷载在10—20 cm土层深施加压力时,随着外部荷载的逐步增大,不同处理间所产生的位移量呈抛物线增加趋势,较0—10 cm土层深度不同,变化线斜率增大。在初始阶段,三种处理间均呈线性关系变化,当外力荷载大于0.8 MPa后,施加相同外力时,土方产生的位移量依次由间作玉米、单作玉米、裸地增大,裸地土方偏移量最大。当外部荷载为1.3 MPa时,间作处理、单作处理和裸地处理的土方位移量分别为44 mm,54 mm和61 mm;当外部荷载持续增加致使位移量超过50 mm后,间作外部荷载值恒定,表明此时该深度土方已完全被分离,当位移量为65 mm和67 mm后,单作处理和裸地的土方也相继剥离。

由图2C可看出,当外部荷载在20—30 cm土层深施加压力时,随着外部荷载的逐步增大,不同处理间所产生的位移量呈抛物线增加趋势,较0—10 cm和10—20 cm土层深度不同,变化趋势更加规则。在初始阶段,三种处理间均呈线性关系变化,当外力荷载大于0.6 MPa后,施加相同外力时,土方产生的位移量依次由间作玉米、单作玉米、裸地增大,裸地土方偏移量最大。当外部荷载为1.4 MPa时,间作处理、单作处理和裸地处理的土方位移量分别为36 mm,40 mm和47 mm;当外部荷载持续增加致使位移量超过50 mm后,间作外部荷载值恒定,表明此时该深度土方已完全被分离,当位移量为59 mm和60 mm后,单作处理和裸地的土方也相继剥离。

3 结论与讨论

3.1 土壤含水率和作物生物量间的关系

据表1数据,MD处理的玉米根系密度较MM处理增加了19.64%,10—20 cm土层深度范围内MD处理与MM和CK处理间差异显著(p<0.05),MD处理较MM和CK处理分别高出了4.25%和4.84%,在0—10 cm范围内,MD处理较MM和CK处理分别提高了2.49%和15.85%,在20—30 cm范围内,MD处理较MM和CK处理分别提高了1.56%和6.25%。在生物量指标中,MD处理的地上部分鲜重生物量较MM处理增加了2.46%,干重生物量较MM处理增加了7.31%,地下部分鲜重生物量较MM处理增加了5.06%,干重生物量较MM处理增加了3.17%。由此可见,间作处理能有效增加作物根系密度,对植株地上和地下部分生物量均有不同程度提高。其次,在0—30 cm土层范围内,能有效保持土壤水分,提高土壤含水率。

针对间作有效提高作物生长和增加土壤含水率,很多研究人员已做了大量研究:高阳等[12]通过玉米大豆间作试验,采用1∶3,2∶3种植模式,均表明间作玉米单株干物质量显著高于单作玉米,间作群体内玉米各器官干物质积累高于单作。宋日等[13]用根箱方法模拟研究了玉米大豆间作条件下两种根型特征与空间变异,研究表明在不同土层,间作作物根干物质量相应增加,根冠比增大,比根长明显增加。唐劲驰等[14]通过选取不同根型的大豆与玉米间作,表明了间作作物的生物量,氮磷含量都显著高于单作,且浅根型大豆品种不仅有利于两种间作作物对土壤磷的吸收,同时还有利于对氮的吸收。这些研究成果均与本试验研究成果一致,间作能有效增加作物生物量,提高根系密度,有助于保持水土。

3.2 根系密度、地上/地下部分生物量与根系固土拉力的关系

据图1和图2可知,MD处理较MM处理、DD处理和CK处理不论在玉米样方还是在大豆样方其固土能力均强,在施加相同荷载情况下,间作处理比单作处理土壤样方的位移偏移量较单作处理时偏移量小,这说明MD处理农作物的固持土壤能力要强于MM和DD处理的农作物以及CK处理,有利于固结土壤,减少水土流失。

在大豆玉米间作时作物根系固土拉力的研究已经有很多研究成果:郑朝元等[15]通过对10 cm和20 cm深度玉米根系的固土拉力,结果表明施加相同荷载时,两种深度的位移量随着深度的增加,位移量变小,根系的分布有利用保持土壤,减少受外力(雨水冲击)而造成的水土流失量。赵丽兵等[16]通过对0—20 cm土层选取流域内的代表性植物做了剪切测试和模型预测,结果表明植物本身均具有较高的抗拉强度,且根系的抗拉强度与直径间存在显著幂函数负相关关系。这些研究成果均与本试验所得结论有相关和一致性,表明间作能改善地下根型分布,提高土壤抗剪能力,有效保持水土资源,防止水土流失。

综上,采用2∶2合理的间作种植模式,能有效增加土壤含水率,增加作物根系密度。尽管间作时作物种植密度较单作变小,但能增加作物地上和地下生物量,提高0—30 cm土层深度范围内的土壤抗剪能力,进而在降雨事件发生时,减少被雨水击溅和冲刷而造成的水土流失。

[1] 云南省水利厅,西南林业大学.云南省坡耕地高效水土保持对策研究[J].水利发展研究,2013,1(1):34-35.

[2] 刘小光.林木根系与土壤摩擦锚固性能研究[D].北京:北京林业大学,2013.

[3] 毛妍婷,郑毅,李永梅,等.狗尾草根系固土拉力的原位测定[J].土壤通报,2009,40(3):580-583.

[4] 毛妍婷,郑毅,Michael Augustin FULLEN,等.油菜根系固土拉力的原位测定研究[J].云南农业大学学报,2008,23(6):826-831.

[5] 王斌,范茂攀,郑毅,等.香根草根系固土拉力的原位测定[J].云南农业大学学报,2012,27(2):257-262.

[6] 曹云生,陈丽华,盖小刚,等.油松根系的固土力学机制[J].水土保持通报,2014,34(5):6-10.

[7] 黑志辉,范茂攀,毛昆明,等.间作条件下玉米根系固土力原位测定[J].中国农学通报,2014,30(30):188-191.

[8] 格日乐,左志严,蒙仲举,等.杨柴根系提高土体抗剪特性的研究[J].水土保持学报,2014,28(4):72-77.

[9] 陈小强,范茂攀,王自林,等.不同种植模式对云南省中部坡耕地水土保持的影响[J].水土保持学报,2015,29(4):49-50.

[10] 黄瑞冬.植物根系研究方法的发展[J].沈阳农业大学学报,1991(2):164-168.

[11] 中国机械工业教育协会组.土力学及地基基础[M].北京:机械工业出版社,2001.

[12] 高阳,段爱旺,刘祖贵,等.间作种植模式对玉米和大豆干物质积累与产量组成的影响[J].中国农学通报,2009,25(2):214-211.

[13] 宋日,牟瑛,王玉兰,等.玉米、大豆间作对两种作物根系形态特征的影响[J].东北师大学报自然科学版,2002,34(3):83-86.

[14] 唐劲驰,,佘丽娜,廖红,等.大豆根构型在玉米/大豆间作系统中的营养作用[J].中国农业科学,2005,38(6):1196-1203.

[15] 郑朝元,范茂攀,郑毅,等.玉米根系原位固土力学特性研究[J].云南农业大学学报,2010,25(4):562-567.

[16] 赵丽兵,张宝贵,苏志珠.草本植物根系增强土壤抗剪强度的量化研究[J].中国生态农业学报,2008(3):718-221.

EffectofCropRootonSoilStrengthinDifferentCroppingPatterns

CHEN Xiaoqiang1,2, FAN Maopan1, WANG Zilin1, DU Jing1, LI Yongmei1

(1.CollegeofResourcesandEnvironment,YunnanAgriculturalUniversity,Kunming650201,China;2.KunmingJiaxiaoWaterSupplyEngineeringTechnologyCo.Ltd.,Kunming650231,China)

Studies on the effect of the maize-soybean intercropping system on soil loss are highly concentrated on aboveground, while there are little researches on soil fixing capability of root character of maize-soybean intercropping. We examined the biomass and soil fixing capability of roots in maize-soybean intercropping (MD), maize monoculture(MM), soybean monoculture(DD)and bare land(CK) on slope cropland by using the field runoff plot experiment. The results show that maize root density of MD treatment is 19.64% higher than MM treatment. The difference is significant between MD, MM and CK treatment in the depth of 10—20 cm(p<0.05), MD treatment increased by 4.25% and 4.84%, respectively, compared with MM and CK, increased by 2.49% and 15.85% in the depth of 0—10 cm, and increased by 1.56% and 6.25% respectively in the depth of 20—30 cm. Compared with MM treatment, the above-ground fresh biomass of MD increased by 2.46%, and 5.06% in the underground part, the biomass of dry weight increased by 7.31%, and 3.17% in the underground part. In the range of 0—30 cm soil moisture can be effectively maintained and soil water content can be improved. MD treatment has greater soil fixing capability than other treatments in maize quadrat or soybean quadrat. The displacement of soil of the intercropping is shorter than monoculture under the same load.

intercropping; maize; soybean; root system; soil fixing capability

2016-09-20

:2016-10-09

国家自然科学基金“坡耕地红壤主要农作物根系固土抗蚀生物力学特征研究”(41461059),“间作影响坡耕地红壤团聚体分形特征和抗蚀性的机制”(41661063)

陈小强(1989—),男,甘肃天水人,硕士,助理工程师,主要从事水资源综合利用及水土保持研究。E-mail:15877915717@163.com

李永梅(1966—),女,河南新乡人,博士,教授,主要从事坡地水土保持与持续利用研究。E-mail:youngmaylee@126.com

S152.9;S157.4+33

:A

:1005-3409(2017)05-0144-05