基于投入视角的农业碳排放与经济增长的脱钩效应分析

——以河南省为例

张志高, 袁 征, 刘 雪, 张翠贞, 丰家全, 云慧雪

(1.安阳师范学院 资源环境与旅游学院, 河南 安阳 455000; 2.安阳工学院 土木与建筑工程学院, 河南 安阳 455000)

基于投入视角的农业碳排放与经济增长的脱钩效应分析

——以河南省为例

张志高1, 袁 征2, 刘 雪1, 张翠贞1, 丰家全1, 云慧雪1

(1.安阳师范学院 资源环境与旅游学院, 河南 安阳 455000; 2.安阳工学院 土木与建筑工程学院, 河南 安阳 455000)

基于农业生产中的6个方面测算了河南省1993—2014年的农业碳排放量和排放强度。22年来河南省农业碳排放总量由1993年的495.12万t增加到2014年的1 704.13万t,年均增长6.12%,总体上呈“高速—低速—高速—低速”四阶段演化特征,农业碳排放强度从1993年的720.60 kg/hm2增加到2014年的2 080.23 kg/hm2,年均增长5.28%。河南省农业碳排放总量与经济发展呈典型的倒“U”型曲线关系,且开始出现拐点,但不明显。农业碳排放总量的组成结构随时间变化,从平均占比情况来看碳排放组成依次为农村用电、化肥、农膜、农药、农用柴油和翻耕。运用Tapio脱钩模型计算了河南省农业碳排放的脱钩弹性系数,结果显示,2004年前农业碳排放与农业经济发展的脱钩关系呈现弱脱钩、扩张负脱钩、扩张连接和强负脱钩4种弹性特征并存,2004年后以弱脱钩为主导,占比81.82%,说明近年来河南省在农业碳减排方面取得了一定成效,未来河南省还须采取措施,从根本上实现农业碳排放与农业经济增长脱钩。

农业碳排放; 经济增长; 环境库兹涅茨曲线; 脱钩效应; 河南省

农业生产过程中由于土地翻耕、灌溉等活动和化肥、农药等物质投入会直接或间接导致温室气体的排放[1-3]。根据联合国政府间气候变化专门委员会的报告,农业生产已成为全球第二大温室气体排放来源,占全球的14%[4]。农业在我国国民经济中起着重要的作用,随着化肥、农药、农膜等农用物资在农业生产活动中的大量使用,农业生产活动引发的碳排放已经成为区域碳排放的重要组成部分,据统计我国农业温室气体排放占全国排放总量的17%[5]。巴黎气候变化大会上,中国政府承诺将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现,2030年二氧化碳排放强度较2005年下降60%~65%,因此,对于农业碳排放问题的研究日益成为学术界关注的热点,也取得了诸多成果。在农业碳排放总量和结构方面,不同学者从能源消耗、农业投入和不同农业部门等视角对农业碳排放进行测算[6-8]。在农业碳排放的影响因素方面,研究者分别采用LMDI指数分解法[9-10]、Kaya恒等式[11]和STIRPAT[12]等方法对碳排放驱动因素进行分解研究。农业碳排放与经济增长关系的研究方面,李波[13]和李立[14]等进行了农业碳排放与经济发展的脱钩效应分析,田素妍[15]和高标[16]等进行了农业和畜牧业碳排放的库兹涅兹曲线(EKC)研究。与第二和第三产业相比,农业碳排放的相关研究成果较少,主要基于国家尺度且主要集中在东部等发达地区。

河南省作为农业大省和我国重要的商品粮基地,在我国农业生产中占有举足轻重的地位,目前对河南省农业碳排放方面的研究还较少[17],因此,本文以河南省为研究对象,从农用柴油、化肥、农膜、农药、农村用电和翻耕等6个方面构建河南省农业碳排放测算体系,定量计算分析河南省1993—2014年农业碳排放数量、组成结构和碳排放强度的变动特征,建立河南省农业碳排放总量的环境库兹涅茨曲线(EKC),基于脱钩理论测算出河南省农业碳排放弹性特征,分析22年来河南省农业碳排放与农业经济增长的关系,以期为河南省实现低碳农业发展提供参考和依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

河南省位于中国中东部、黄河中下游,地处北纬31°23′—36°22′,东经110°21′—116°39′,分属海河、黄河、淮河、长江四大水系。总面积16.7万km2,河南省平原和盆地面积约9.3万km2,占全省总面积的55.7%,总人口10 722万人,占全国总人口的7.8%。河南省年平均气温12~16℃,年降水量500~1 400 mm,无霜期为190~230 d,日照时数1 740~2 310 h。2014年全省拥有水资源总量为2.83×1010m3,地表水资源量1.77×1010m3,地下水资源量1.67×1010m3。充足的光、热、水资源和肥沃的土地为河南农业的发展奠定了良好的基础,粮、棉、油等主要农产品产量均居全国前列,是全国重要的优质农产品生产基地。2014年粮食种植面积为1.02×107hm2,农业机械总动力为1.15亿kW,粮食总产量为5.77×107t,是我国重要的商品粮生产基地。河南省在农业快速发展的同时,也带来了大量的农业物质消耗,2014年,共投入使用化肥7.06×106t(折纯量)、农用塑料薄膜使用量1.64×105t、农药1.3×105t、农用柴油1.16×106t、农村用电3.13×1010kW·h。农业生产过程中化肥、农药、农膜等农用物资的大量投入,导致农业碳排放量逐年增长,是河南省农业面临的巨大挑战。

1.2 研究方法

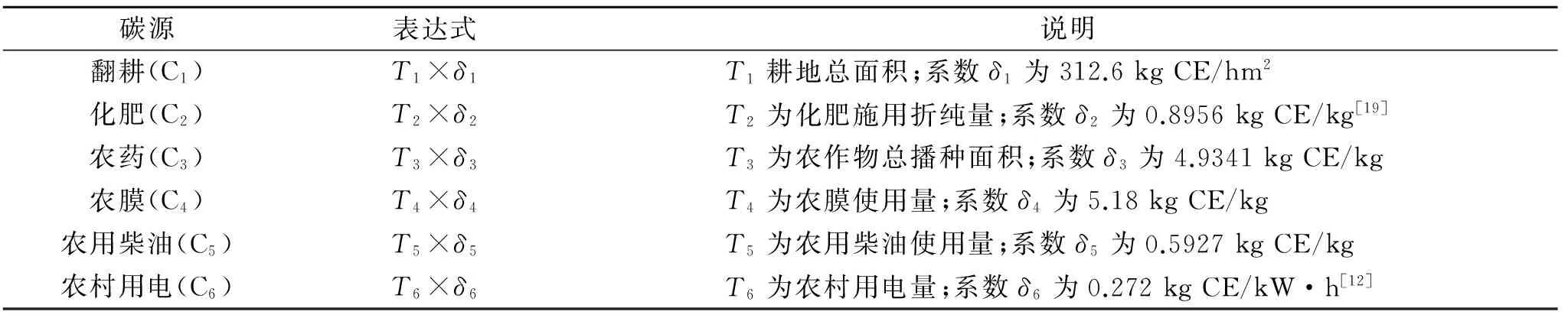

1.2.1 农业碳排放量及碳排放强度估算 农业碳排放测算目前尚没有统一的方法[16,18],本文从翻耕和农业物质投入方面,结合河南省实际情况及数据的可获取性,选择土地翻耕、化肥、农膜、农药、农用柴油和农村用电6种农业碳排放源,对河南省的农业碳排放量进行估算。农业碳排放计算公式为:

E=∑Ei=∑Ti×δi

式中:E为农业生产碳排放总量;Ei各类农业碳源碳排放量;Ti为各碳排放源投入量;δi为各碳源的碳排放系数,参考前人研究成果,具体见表1。据此获得农业碳排放强度:

式中:A为农业碳排放强度;B为耕地面积。由于河南省火力发电占总发电量的比例高达98%以上,因此未调整农村用电的碳排放系数。

1.2.2 脱钩理论与脱钩弹性的测算 脱钩理论是为了探讨环境质量与经济发展的关联性,测度经济发展与物质消耗投入和生态环境的压力状况而提出的一种理论观点,后又被运用到能源、交通、农业等领域[20]。目前用于脱钩分析的模型有两种,即OECD脱钩模型和Tapio脱钩模型。OECD脱钩指数法[21]运用终期年份与基期年份的变化量,作为判定该时期两个研究变量是否脱钩关系的依据。Tapio脱钩模型在OECD脱钩模型的基础上,采用“弹性概念”来动态地反映变量间的脱钩关系,克服了OECD脱钩模型在基期选择上的困境。根据脱钩弹性数值大小,Tapio脱钩模型将脱钩指标分为连结、脱钩或负脱钩三种状态,再依不同数值将脱钩分为强脱钩、弱脱钩、扩张连接、扩张负脱钩、强负脱钩、弱负脱钩、衰退连接和衰退脱钩等8种状态[22],具体划分见表2。本研究选用Tapio模型对河南省农业碳排放与农业经济增长的脱钩关系进行分析,构建如下脱钩弹性系数模型:

式中:e表示脱钩弹性;C表示农业碳排放;PGRI表示种植业总产值。

表1 农业碳排放测算体系

表2 Tapio脱钩弹性类型

1.3 数据来源

本研究中,河南省1993—2014年的化肥(折纯量)、农膜、农药、柴油、农村用电及翻耕等数据来自《中国农村统计年鉴》,以当年实际使用量为准,翻耕面积为当年耕地面积;人均GDP和种植业总产值等数据来自《河南统计年鉴》。

2 河南省1993-2014年农业碳排放核算与分析

根据农业碳排放量估算公式测算出1993—2014年河南省各农业碳源碳排放量以及农业碳排放总量,结果见表3。

2.1 农业碳排放总量变化

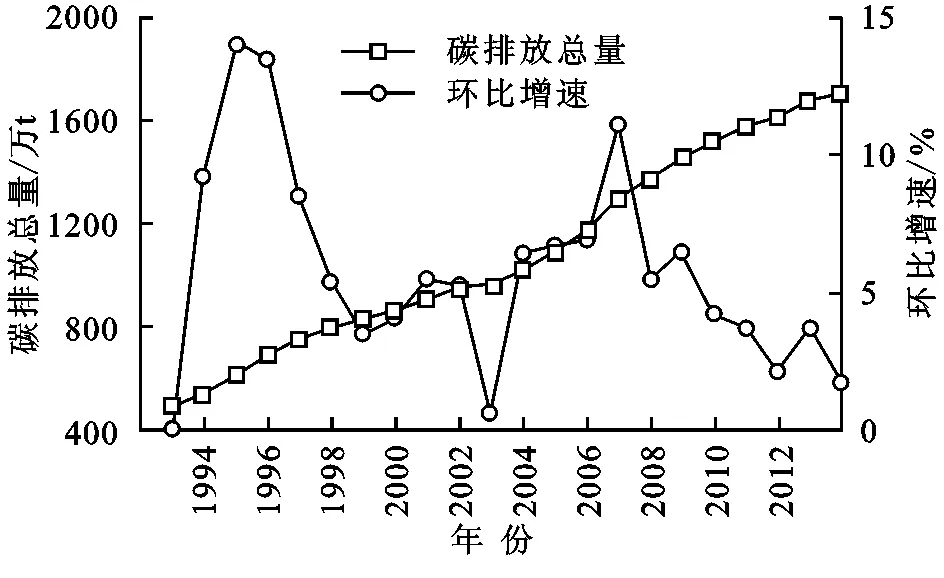

2.1.1 农业碳排放总量动态变化 从农业碳排放总量来看(图1),1993—2014年,整体上处于上升态势。从1993年的495.12万t 增长到2014年的1 704.13万t,年平均增长率为6.12%。从增长速度来看,河南省农业碳排放总量的环比增长率总体上处于阶段性下降态势(图1)。各碳排放源化肥、农膜、农药、农用柴油、农村用电和翻耕等的碳排放量也都不同程度地出现了增长。其中,农村用电的碳排放增长速度最快,年均增长率达8.26%,其次为农膜,年均增长率达7.32%,农用柴油增速5.76%,化肥和农药碳排放量增速适中,分别为4.38%和4.36%,翻耕的碳排放增长速度缓慢为0.89%。

1993—2014年河南省农业碳排放呈现上升趋势(图1,2),但不同阶段增速存在着一定差异,总体上呈“高速—低速—高速—低速”四阶段变化特征:第一阶段是1993—1998年,为快速增长期,碳排放量快速增加,从1993年的495.12万t 增长到1998年的801.45万t,年平均增长率10.16%;1999—2003年是第二阶段,为低速增长期,年均增速3.79%,其中2003年碳排放量仅增长0.64%,为异常年份;2004—2009年为第三阶段,碳排放量恢复高速增长,年均增长率7.19%,由2004年的1 026.88万t 增长到2009年的1 461.59万t;第四阶段为2010—2014年,碳排放量增速明显放缓,年均增速3.12%,为阶段最低,且呈下降趋势。

2.1.2 农业碳排放总量的EKC曲线分析 1991年,美国经济学家Grossman和Krueger等首次利用库兹涅茨曲线来定量描述环境污染与经济发展的关系,即环境库兹涅茨曲线(environmental kuznets curve,EKC)[23]。经典的(EKC)假设认为人均收入与环境污染表现为“倒U型”关系,也即随着经济的发展,环境状况先恶化后改善[24]。参照标准的EKC模型原理,利用河南省1993—2014年的时间序列数据建立包含一次项、二次项和三次项的农业碳排放EKC曲线回归模型:

E=α0+α1x+α2x2+α3x3+ε

式中:E为农业生产碳排放总量;x为人均GDP;α0,α1,α2,α3分别为待估参数;ε为随机误差项。

表3 1993-2014年河南省农业碳排放量与碳排放强度

图11993-2014年河南省农业碳排放总量与环比增速

应用SPASS 20.0统计软件,以人均GDP为自变量,以农业碳排放总量为因变量,分别选用线性、二次项和立方对碳排放和人均GDP进行回归分析和检验,结果表明农业碳排放强度与人均GDP的二次函数曲线关系效果最好,各参数均能通过1%水平的显著性检验,R2为0.982 6,F值为536.599,p值为0,二者的计量模型函数见图2。从图2中可知,农业碳排放总量与人均GDP变化关系符合二次函数,二者呈倒“U”型曲线关系,取农业碳排放拟合函数的导数,得出拟合函数曲线的拐点为人均GDP为3.517 4万元,农业碳排放总量为1 659.581 2万t的临界处。这表明,当河南省人均GDP小于3.517 4万元的临界水平时,随着人均GDP的上升,农业碳排放总量将增加,在人均GDP超过3.517 4万元的临界水平时,河南省农业碳排放总量才有可能出现下降趋势。从图2的EKC曲线可以看出,该倒“U”型EKC曲线仅仅开始显现拐点的迹象,但并不明显,如果河南省农业化肥、农药、农膜等投入持续增长,农业碳排放将会反弹。因此需采取措施减缓农业碳排放的压力。

图2农业碳排放总量与人均GDP拟合曲线

2.2 农业碳排放强度变化

与碳排放总量变化相似,农业碳排放强度也呈持续增长态势(图3)。从1993年的720.60 kg/hm2增加到2014年的2 080.23 kg/hm2,年均递增5.28%,低于农业碳排放总量的环比增长率。农业碳排放强度的环比增速总体亦呈现阶段性下降趋势,2009年增速异常偏低,原因为河南省进行第二次土地调查调整耕地面积。

图31993-2014年河南省农业碳排放强度与环比增速

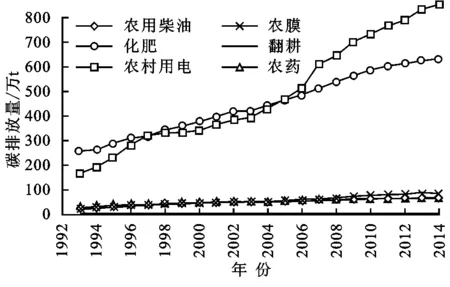

2.3 农业碳排放结构及其变化

从农业碳排放结构来看(图4),农业碳排放源所占比例随时间发生变化,农村用电在2005年以后超过化肥成为最大碳排放源,平均占比43.01%,且呈逐步升高趋势,2014年占比达49.99%,化肥在2005年以前是最大的碳排放源,22 a来平均占比42.10%,最大占比为1993年52.13%,呈“下降—上升—下降”的变化特征。农膜居第三位,平均占比为4.97%,1993—2000年,农膜占比呈上升趋势,2000年占比达5.52%,之后开始下降。农药平均占比4.91%居第四位,总体呈逐年下降趋势,农用柴油居第五位,平均占比4.77%,1999年之前呈增高趋势,之后逐年下降。翻耕的碳排放最少,且呈逐年下降趋势,平均占比为0.23%。

图41993-2014年河南省农业碳排放源结构及变化

3 农业碳排放与经济增长的脱钩效应

根据Tapio脱钩模型,计算出河南省农业碳排放与农业经济发展的脱钩弹性指数(表4和图5)。总体来看,1993—2014年,河南省农业碳排放及种植业产值总体上均呈增长趋势,脱钩弹性指数为-0.599 8~6.954 6,农业碳排放与经济发展的脱钩关系呈现弱脱钩、扩张负脱钩、扩张连接、强负脱钩4种状态。脱钩关系以弱脱钩为主,21 a来共出现13次,占统计期数的61.90%,即农业碳排放的增长速度明显低于农业经济的发展速度,说明河南省严重依赖化肥、农药和农膜等农用资料投入的传统粗放型农业发展方式逐步好转,农业与环境的矛盾趋于缓和。根据农业碳排放、种植业产值及二者脱钩关系,可以分为4个阶段。

(1) 1993—1999年,农业碳排放与种植业产值均保持快速增长,农业碳排放年平均增速9.04%,种植业产值年平均增长18.12%。在此阶段,农业现代化进程加快,农村劳动力还未向城市大规模转移,农民为加大产量,在耕地资源有限的条件下,多选择加大化肥、农药、农膜和农用柴油等农用资料投入力度,带动了农业碳排放快速增长。总体上,农业碳排放增长速度除有2个年份快于种植业增长外,其他年份均低于种植业增长速度,弹性特征以弱脱钩为主,含有一个扩张负脱钩和扩张连接。

(2) 2000—2003年,农业碳排放增速放缓,年平均增速3.87%,种植业产值年平均增长-1.79%,呈负增长态势。在此阶段,国家对农业投入不足,农民负担加重,“三农”问题凸显,农民从事农作物生产的积极性不高,愈来愈多的农民放弃务农转向城市打工,造成种植业增速减缓甚至出现负增长。另一方面,为节约劳动成本,农业生产更依赖于化肥、农药等生产资料的投入,农民也更倾向于依赖由机械替代劳动力,这就增加了柴油、电力等能源的消耗。因此,在此期间弹性特征呈扩张负脱钩、扩张连接和强负脱钩等不理想状态,在种植业负增长的2002年、2003年份呈强负脱钩状态。

(3) 2004—2010年,农业碳排放与种植业产值恢复快速增长,农业碳排放年平均增速6.77%,种植业产值年平均增长18.03%。针对之前出现的“三农”问题,2004年开始,中央一号文件连续聚焦三农问题,实行一系列的惠农政策,释放了农业生产力,使种植业产值快速增长。在此阶段,种植业产值的快速增长得益于农业科技的进步和生态农业、循环农业等先进模式的大力推广,而不是依靠化肥、农药和农膜等农业生产资料大量投入式的粗放经营模式,农业碳排放增速均小于种植业产值增速,因此,弹性特征以弱脱钩为主,仅在2007年出现扩张连接。

(4) 2011—2014年,农业碳排放与种植业产值增速明显放缓,农业碳排放年平均增速2.84%,种植业产值年平均增长6.17%。在此阶段,农业科技进步使农业生产力得到进一步提高,循环农业和低碳农业等种植模式进一步推广,再加上产业结构的调整,种植业保持较快增长速度,十七大以来,中央开始强调资源节约和生态环境保护,河南省农业碳排放增速达到最低水平,碳排放弹性特征呈以弱脱钩为主的较理想状态,仅在2011年出现扩张负脱钩。

综上所述,1993—2014年河南省农业碳排放与农业经济发展的脱钩弹性指数为-0.599 8~6.954 6,农业碳排放与经济发展的脱钩关系呈现弱脱钩、扩张负脱钩、扩张连接、强负脱钩4种状态。由图5可以看出,2004年前农业碳排放与农业经济发展的脱钩关系呈现弱脱钩、扩张负脱钩、扩张连接和强负脱钩4种弹性特征并存,2004年后以弱脱钩为主导,占比81.82%,脱钩状态较为理想,说明近年来河南省在农业碳减排方面取得了一定成效。

表4 1993-2014年河南省农业碳排放弹性结果

图51993-2014年河南省农业碳排放脱钩弹性变化曲线

4 结论与建议

(1) 河南省农业碳排放总量由1993年的495.12万t增加到2014年的1 704.13万t,增加了2.44倍,年均增长6.12%,总体上呈“高速—低速—高速—低速”四阶段演化特征。农业碳排放强度从1993年的720.60 kg/hm2升高到2014年的2 080.23 kg/hm2,增长1.89倍,年均增速5.28%。农业碳排放总量与经济发展呈典型的倒“U”型曲线关系,且开始出现拐点,但不明显。

(2) 农业碳排放结构方面,各碳源排放量在研究时段内均呈增长态势,所占农业碳排放总量的比例随时间发生变化,从1993—2014年平均占比来看,农村用电平均占比43.01%,为最大碳源,其次为化肥,平均占比42.10%,其余为农膜、农药和农用柴油,平均占比分别为4.97%,4.91%和4.77%,翻耕占比为0.23%,且呈逐年下降趋势。

(3) 近22 a来,河南省农业碳排放脱钩弹性指数为-0.599 8~6.954 6,农业碳排放与经济发展的脱钩关系呈现弱脱钩、扩张负脱钩、扩张连接、强负脱钩4种状态。基于弹性差异,可划分为两个时期:2004年前农业碳排放与农业经济发展的脱钩关系呈现弱脱钩、扩张负脱钩、扩张连接和强负脱钩4种弹性特征并存,2004年后以弱脱钩为主导,占比81.82%,脱钩状态较为理想,说明近年来河南省在农业碳减排方面取得了一定成效。

目前河南省农业碳排放总量的EKC曲线呈典型的倒“U”型曲线形态,并开始出现了拐点的迹象,2004年后农业碳排放与农业经济发展的脱钩关系由多种脱钩状态并存转为以弱脱钩为主,这些说明河南省农业生产与环境的矛盾趋于缓和,农业低碳减排工作取得一定的成效。但是农业作为国民经济的基础,尤其是河南省农业经济发展在保障国家粮食安全方面的重要战略地位,在未来一段时期内农业碳减排仍具有较强的压力。政府和民众应高度重视化肥、农药、农膜等农业生产资料投入所引起的农业碳排放问题,加大科技投入,增加清洁能源利用,推进向低碳农业转型,优化农业产业结构,建立健全农业碳减排法律法规体系,从根本上完成农业碳排放与农业经济增长的脱钩。

[1] 李明峰,董云社,耿元波,等.农业生产的温室气体排放研究进展[J].山东农业大学学报:自然科学版,2003,34(2):311-314.

[2] 田云,张俊飚,李波.中国粮食主产区农业碳排强度估算及其分析[J].地理科学进展,2012,31(11):1546-1551.

[3] 赵荣钦,秦明周.中国沿海地区农田生态系统部分碳源/汇时空差异[J].生态与农村环境学报,2007,23(2):1-6,11.

[4] Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2007: Mitigation of climate change. Contribution of working group Ⅲ to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change Cambridge[R]. London: Cambridge University Press, 2007(4):63-67.

[5] 中华人民共和国.中华人民共和国气候变化初始国家信息通报[M].北京:中国计划出版社,2004.

[6] 李国志,李宗植.中国农业能源消费碳排放因素分解实证分析:基于LMDI模型[J].农业技术经济,2010,29(10):66-72.

[7] 田云,李波,张俊飙.给予投入角度的农业碳排放时空特征及因素分解研究:以湖北省为例[J].农业现代化研究,2011,32(6):752-755.

[8] 黄祖辉,米松华.农业碳足迹研究:以浙江省为例[J].农业经济问题,2011(9):93-98.

[9] 张小平,王龙飞.甘肃省农业碳排放变化及影响因素分析[J].干旱区地理,2014,37(5):1029-1035.

[10] 韩岳峰,张龙.中国农业碳排放变化因素分解研究:基于能源消耗与贸易角度的LMDI分解法[J].当代经济研究,2013(4):47-52.

[11] 李波,张俊飚,李海鹏.中国农业碳排放时空特征及影响因素分解[J].中国人口·资源与环境,2011,21(8):80-86.

[12] 高标,房骄,许靖涛,等.吉林省农业碳排放动态变化及驱动因素分析[J].农业现代化研究,2013,34(5):617-624.

[13] 李波,张俊飚.基于投入视角的我国农业碳排放与经济发展脱钩研究[J].经济经纬,2012(4):27-31.

[14] 李立,周灿,李二玲,等.基于投入视角的黄淮海平原农业碳排放与经济发展脱钩研究[J].生态与农村环境学报,2013,29(5):551-558.

[15] 田素妍,郑微微,周力.中国畜禽养殖业低碳清洁技术的EKC假说检验[J].中国人口·资源与环境,2012,22(7):28-33.

[16] 高标,房骄,许清涛.吉林省农业碳排放量动态分析与预测研究[J].中国农机化学报,2014,35(1):310-315.

[17] 赵荣钦,刘英,丁明磊,等.河南省农田生态系统碳源/汇研究[J].河南农业科学,2010,39(7):40-44.

[18] 田云,李波,张俊飚.我国农地利用碳排放的阶段特征及因素分解研究[J].中国地质大学学报,2011,11(1):59-63.

[19] West T O, Marland G A. Synthesis of carbon sequestration, carbon emissions, and net carbon flux in agriculture; Comparing tillage practices in the United States[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2002,91(1/3):217-232.

[20] 陆钟武,王鹤鸣,岳强.脱钩指数:资源消耗、废物排放与经济增长的定量表达[J].资源科学,2011,33(1):2-9.

[21] OCED. Indicators Environmental Presuure from Economic Growth[R]. Paris:OCED,2002.

[22] Tapio P. Towards a theory of decoupling: Degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between1970 and2001[J]. Journal of Transport Policy, 2005(12):137-151.

[23] Grossman G M, Krueger A B. Economic Growth and Environment[J]. The Quarterly Journal of Economic, 1995,110(2):353-377.

[24] 李周,包晓斌.中国环境库兹涅茨曲线的估计[J].科技导报,2002,23(4):57-58.

DecouplingAnalysisofAgriculturalCarbonEmissionsandEconomicDevelopmentBasedonInputAngleofView—TakingHenanProvinceforExample

ZHANG Zhigao1, YUAN Zheng2, LIU Xue1, ZHANG Cuizhen1, FENG Jiaquan1, YUN Huixue1

(1.SchoolofResourceEnvironmentandTourism,AnyangNormalUniversity,Anyang,He′nan455000,China; 2.SchoolofCivilandArchitecturalEngineering,AnyangInstituteofTechnology,Anyang,He′nan455000,China)

Based on six kinds of factors of agricultural production, the total agricultural carbon emissions were calculated in He’nan Province during the period from 1993 to 2014. The results indicate that the amount of agricultural carbon emission showed a gradual upward trend in 22 years, which increased from 4.951 2 million tons in 1993 to 17.041 3 million tons in 2014, the average annual growth rate was 6.12%, in general, it can be divided into four periods: rapid growth period, slow growth period, rapid growth period, and slow growth period. The intensity of carbon emission increased from 720.60 kg/hm2in 1993 to 2080.23 kg/hm2in 2014, the average annual growth rate was 5.28%. The relationship between agricultural carbon emission and economic development presented typical inverted ‘U’ type curve, and the inflection point had appeared, but it was not obvious. The structure of agricultural carbon emissions changed with time, the average proportion rural electricity was the largest carbon source, followed by chemical fertilizer, agricultural plastic film, agricultural pesticide, agricultural diesel oil and plowing. Meanwhile, we calculated the decoupling elasticity using Tapio decoupling model, indicating that Henan′s carbon emissions and economic development of agricultural presented a variety of decoupling elasticities before 2004, including weak decoupling, expansion of negative decoupling, expansion connection and strong negative decoupling, leading to weak decoupling as the dominant state after 2004, accounting for 81.82%, which indicates that a certain of success has been achieved in reducing agricultural carbon emission in He′nan Province. Effective measures should be taken to achieve the decoupling between agricultural carbon emissions and economic development.

agricultural carbon emissions; economic development; environmental Kuznets curve; decoupling effect; He′nan Province

2016-11-13

:2016-12-21

河南省高等学校重点科研项目(16A170006);河南省科技计划项目(152102310088)

张志高(1986—),男,河南许昌人,博士,讲师,主要从事区域资源和环境评价等方面研究。E-mail:Zhangzhg06@163.com

F323

:A

:1005-3409(2017)05-0272-07