永远的大山

文 / 刘秀峰 摄影 / 周西娟

永远的大山

文 / 刘秀峰 摄影 / 周西娟

贾大山(1942年9月9日—1997年2月20日),河北省正定县人。1964年作为下乡知青到正定县西慈亭村插队务农,后调至正定县文化馆。历任正定县文化局局长、政协副主席,河北省政协常委、河北省作家协会副主席。20世纪70年代开始在《河北文艺》《人民文学》《北京文学》《上海文学》《长城》等多家刊物发表小说。《取经》获1978年全国首届优秀短篇小说奖;《花市》《村戏》获河北省优秀小说奖;《干姐》获河北省文艺振兴奖。其作品多次被《小说选刊》《小说月报》《新华文摘》等转载,并收入各种选本和中学语文课本。其中《小果》入选《〈人民文学〉创刊30年小说选》以及《青年小说佳作选》;《“容膝”》收入《1992年全国短篇小说佳作选》。另有《半篮苹果》等戏曲作品分别获得省级和国家级奖项,并多次在中央电视台播出,影响广泛。

1997年2月20日,作家贾大山辞世,年仅55岁。作为河北省第一位获得全国优秀短篇小说奖的作家,贾大山不仅留下了许多优秀作品,更留下了可贵的精神风范。

生前,他坚持深入生活、扎根人民,为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀,为广大文艺工作者树立了典范。习近平总书记和贾大山的交往和友谊,已成为不朽佳话。

贾大山是河北文学的骄傲。他的作品与他的人格一样,处处激荡着一股浩然正气,充满着光明与智慧,不仅被很多同时代的的作家敬佩和仰慕,也不断给予后来更多的人温暖与力量。

上世纪80年代,中国文学迎来了空前的黄金期。当时,活跃在中国文坛一线的有“二贾”,即贾大山和贾平凹。中国文联主席、中国作协主席铁凝回忆,“那时还听说日本有个‘二贾研究会’,专门研究贾平凹和贾大山的创作。消息是否准确我不曾核实,但也足见贾大山当时的热闹景象了。”

“当时‘二贾’并提,难分高下,贾大山似比贾平凹更成熟老练一些。”评论家雷达称,然而,曾几何时,文坛上后继的热浪一个接一个,贾大山的名字几乎消失了。

贾大山是何许人也?

他缘何消失,又因何在他去世后的20年里一再被人怀念与追忆?

其实,关注文坛的人对他从不陌生,并且始终心存敬意。在他离开的这20年里,中国面貌已翻天覆地,世事已几番更替,文坛已非当年的文坛。在此背景下,“贾大山”这个名字一再回到公众视野,成为话题和现象,不仅让人喟叹,更值得后人研究。

文本里的天籁与清凉

“他写得不多,且一律是短篇小说,大约是当代中国文坛唯一只写关于农村的短篇小说的作家。”在中国作协主席铁凝的眼里,对于贾大山是这样的印象。

贾大山是河北新时期第一位获全国奖项(全国优秀短篇小说奖)的作家,1980年他获奖之后去北京中国作协文学讲习所(今鲁迅文学院)学习期间,正在文坛惹人注目。至90年代,贾大山已不能说是当红作家,但他却不断被外省文友们打听、询问。

“在‘各领风骚数十天’的当今文坛,这种不断地被打听已经证明了贾大山作品留给人的印象之深。”作为中国文坛的领头人,铁凝主席曾三次撰文,表达对贾大山的敬意和肯定。

作为作家的贾大山,身上有什么魔力,值得人们如此去关注?

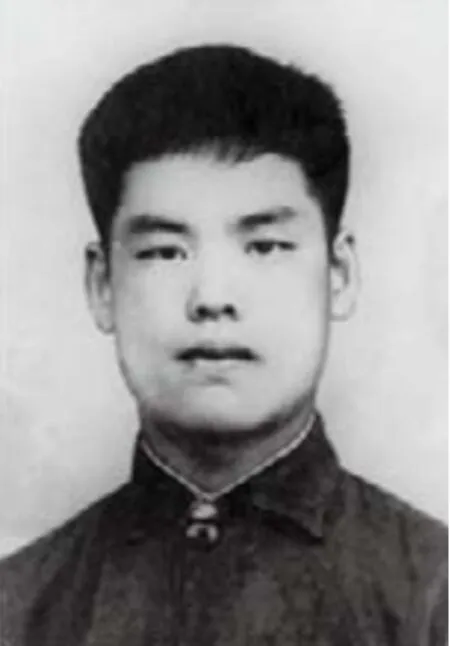

读中学时的贾大山

1986年,贾大山在木兰围场参加省作协创作会时留影。

1991年冬,贾大山在书房。

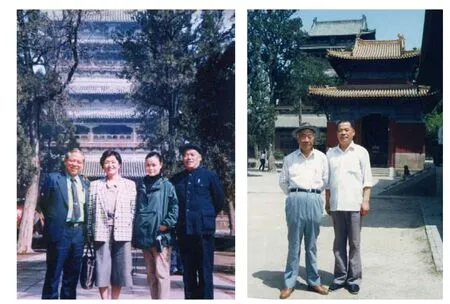

"1991年春节,在离开正定6年之后,我受正定县委之邀,又一次回到了我曾经工作和生活了三年多的第二故乡──正定。我抽时间专程到家里看望大山。"(习近平《忆大山》)。图为习近平夫妇与贾大山在正定常山宾馆门前合影。

熟悉贾大山的那一代作家文人都知道,贾大山有打腹稿的习惯,且篇篇能背下来。写好了就压在褥子底下,用他自己的话就是“让它降降温,过一阶段,再拿出来修改。”

纵览贾大山的创作,他关注底层,注重从平淡的生活中发现并挖掘出“金子”。在他造就的世界里,有乐观的辛酸,优美的丑陋,诡谲的幽默,冥顽不化的思路和困苦中的温馨。也有读者说,阅读贾大山的作品,有一种美的享受,仿佛看见了那潺潺流淌于山间的清泉,纯洁干净,清澈见底。但这些,还远远不是贾大山。

作为作家的贾大山,如此惜墨如金、字斟句酌,究竟要向读者传达什么?

作为贾大山的学生,石家庄市作协副主席康志刚向笔者透出了答案:“你这个作品,敢不敢让你的孩子看,让你的子孙后代看?如果不敢,就不要写。”这是贾大山常常提醒他的一句话。他说贾大山主张通过作品,让人动心,让人向善。

“野雁见人时,未起意先改。君从何处看,得此无人态?”这是苏东坡的诗。康志刚说,贾大山非常喜欢这首诗,或许此处的“无人态”正是他推崇艺术的自然之美,这恰恰吻合了他的作品没有矫揉造作之痕迹。

“读贾大山小说,就像吃这种棒子面一样,是难得的机会了。他的作品是一方净土,未受污染的生活反映,也是作家一片慈悲之心向他的信男信女施洒甘霖。”作家孙犁在致作家徐光耀的信中写道,“当然,他还可以写出像他在作品中描述的过去正定府城里的饼子铺所用的棒子面那样更精醇的小说。”

自上世纪80年代后期始,中国文坛时尚多变、流派纷呈,各种思潮和写法让人应接不暇。贾大山却不为左右,从不逐潮,绝无媚俗,甚至自撰一联挂到书房:小径容我静,大路任人忙。

位于正定县城育才街的贾大山居所。贾大山去世后,其爱人张淑梅从楼房搬回了这座老宅。

1982年至1991年间贾大山的居所。在镜头里的这张桌子上诞生了“梦庄”系列等几十篇力作。图为贾大山爱人张淑梅与贾大山学生康志刚向记者讲述当年情景。

上世纪80年代,贾大山去文讲所前参加人民文学笔会,左起贾大山、陈世旭、冯骥才、张有德。

“他把小说当做‘布道’,通过讲故事,给人心以警悟,以劝导。”(徐光耀《冷下心来说大山》)图为1986年,贾大山和作家徐光耀在木兰围场。

正定县城育才街两侧,是一排排中国北方最普通的民房,贾大山家的老宅就坐落在这里。他生前居住过的那间小屋,北墙上挂着一幅斗方,上书两个大字:静虚。静之我心,虚之我欲,也许就是贾大山所追求的境界吧。

“我不想再用文学图解政策,也不想用文学图解弗洛伊德或别的什么。我只想在我所熟悉的土地上,寻找一点天籁之声,自然之趣,以娱悦读者,充实自己。”这是贾大山在《我的简历》中的一段自白。

天籁之声,自然之趣。既清凉自己,也清凉别人。或许,这就是他的心之所向、笔之所往,并且能够持续牵引读者的魔力吧。

一位当代文人的底线与良知

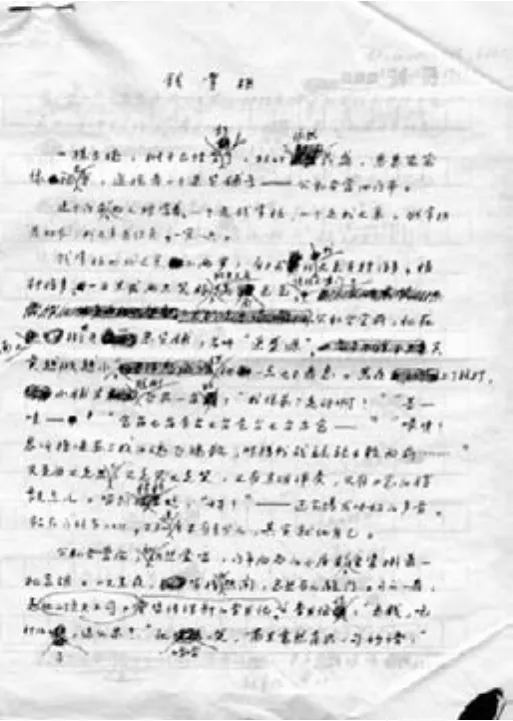

贾大山手稿。“写了小说他就压在褥子底下,谁要就由谁拿去。他告诉我说:‘我这褥子底下经常压着几篇,高兴了就隔着褥子想想,想好了抽出来再改。’”(铁凝《大山在我心中》)

“我们中国有个好传统,就是有德者必有言,有言者必以德,很重视文与德的关系。”三十多年前的1984年10月28日,在正定县业余作者创作座谈会上,贾大山如是教导学生。其实,这又何尝不是他给自己定的“戒律”。

“妄语者,不浄心,欲诳他,覆隐实,出异语,生口业,是名妄语。”在佛教中,妄语乃五戒之一,又十恶之一。

贾大山一生作品不多,而且力求简短,惜墨如金,今天看来或许与他谙熟佛法不无关系。他不仅知道该不该说,怎么说,更知道有所为和有所不为的关系。

小说发表时他也不在乎大报名刊,写了小说压在褥子底下,谁要就由谁拿去。在贾大山看来,似乎隔着褥子比面对稿纸更能引发他的思路。隔着褥子好像他的生活能沉淀得更久远、更凝练、更明晰。隔着褥子去思想还能使他把小说越改越短,让他越走越远。

“1986年秋天,铁凝同志到正定,闲谈的时候,我给她讲了几个农村故事。她听了很感兴趣,鼓励我写下来,这才有了几篇《梦庄记事》。”贾大山曾在《我的简历》中讲述了《梦庄记事》的由来。

如果说让贾大山一举成名的小说《取经》,还带有解读政治和政策的痕迹,1986年以后的梦庄记事系列小说则是重要的转折。“从理到情的过渡,从政治化到人情化的过渡,从行动性到心理性的过渡,从写问题到写人情的过渡,从写怎样管理农民到研究农民心态本身的过渡,从政治生活化到生活心灵化的过渡。”(评论家雷达)

“今天想来,其实当年他给我讲述那些故事时,对《梦庄记事》系列已是胸有成竹了。”铁凝感叹,“而让我永远怀念的,是与这样的文坛兄长那些不可再现的清正、有趣、纯粹、自然的文学‘闲谈’。在21世纪的当下,这尤其难得。”

“梦庄的村东、村西、村北尽是沙地。尤其是村北,一片白茫茫的沙地望不到头,大约有两千亩。村史记载,这里属于一条早已干涸了的大沙河的河滩地。”西慈亭村党支部书记任文来(右一)在为前来采风学习的作家们讲解当年沙地治理情形,他说,贾大山当年治理沙地的构想如今都变成了现实。

《梦庄记事》系列小说之后的大山,创作状态和声望已然不同早年。当然可以想见,当年,作为一名当红的作家,各类采风交流的邀请自然少不了,但“他一直住在正定城内,一生只去过北京、保定、石家庄、太原。1993年到北戴河开会才第一次也是唯一一次看见了海。”

他对文坛关注如此冷淡。河北省曾经专门为他召开过作品讨论会,但是他却没参加。他说:“多一事不如少一事。我坐那儿,人家都会说好话,我要不在,人家就可以畅所欲言,好就好,不好就不好,有啥说啥。”某报社《作家动态》栏目向他约稿,他连连摇头:“我是业余作者,不是作家,更没有什么动态。”

“风光露脸的事他不参加,出乖丢丑的事也找不到他。在文坛上看不到他,可他的人缘文缘又很好。文坛上没有人敢轻视他,他的小说写的不是很多,但出一篇是一篇,返朴归真,大道自然,很有些蒲松龄的遗风。”中国作协文学讲习所同学、作家蒋子龙说:“大山是一位智者,是当今文坛上真正能够离群索居、自甘寂寞的人。”

让人更不可理解的是,贾大山名声在外,生前却无一本著作出版。

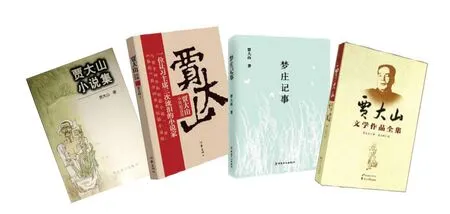

上海文艺出版社曾主动伸出橄榄枝,他没有答应。他说:“我是河北人,如果出书也只能先在河北出。”河北省作协的领导曾多次提出帮他联系出版社,他却婉言谢绝。“起初我以为他工作忙,无暇顾及,就提出要帮他搜集整理,他不让。有热心朋友要为他找企业拉赞助,也有企业家朋友主动要资助他,他说:‘出书还得买书号,不出不出。’”直到贾大山去世后,才由省作协出资,出版了他的小说集。

出正定县城,北行十几里地,就到了西慈亭村。1964年到1971年,贾大山曾在这里度过7年的知青岁月。贾大山当年的好友、村民陆树棠回忆说,“在演演唱唱、写写画画之外,贾大山还有一大本事——说和。连村里那些在外见过世面的人,都佩服这小青年的智慧和老道。”

面朝文学、背对文坛。任文坛风云际会,我自岿然不动。在浮躁之风日盛的文坛,贾大山让人难以理解的“固执”,却成为一道有底色的风景。

“我甚至想,连大山的不肯出书,也是一种劝诫。出书是为劝人学好向善,为社会提供精神食粮。目的是崇高的,那又为什么走后门儿,为什么花钱买书号,为什么掺糠使水地蒙人?那样得来的钱,得来的名誉、地位、职称,以及一切好处,是好还是坏?安宁地下去吗?我能出而不出,逆风而行,给钻邪门歪道的人一个抗议,一个提醒,总也有那么一点益于世道人心之处吧?”徐光耀说,他把小说当作“布道”,通过讲故事,给人心以警悟,以劝导。至于能起多大作用,他从不计较。

一位基层文化局长的担当

“在我有限的见识中,听说的第一个常山人是三国赵子龙,认识的第一个常山人是当代贾大山。一个是古人,一个是今人;一个是武人,一个是文人。”作家陈世旭说。

在罗贯中笔下,长坂坡一战让赵子龙名震天下,常山也美名远播。赵子龙不必多言。而常山,乃秦时恒山郡,西汉常山郡,治所即历史上的真定,即现今的正定。

正定是国家历史文化名城,千余年来始终是河北重镇,曾与北京、保定并称“北方三雄镇”。曾经,它虽以粮食“过江”而大出过风头,但它留给当今社会的文化遗存却最让正定人引以为豪。

有人担心,做一名文化局长并非易事。1982年后,贾大山却自如地做着专家级局长。“他能把许多的经文整段整段地背诵出来。中央常委、国务院总理来正定,参观大佛寺,正定只有请他出面讲解。一旦开讲,他的那份虔诚,那份熟谙,那份头头是道,那份出神入化,真可以令听者入迷。”陈世旭说。

“面对城内这‘檐牙高啄’‘钩心斗角’的古建筑群,这禅院寺庙,做一名文化局长也并非易事。局长不是导游,也不是只把解说词背得滚瓜烂熟就能胜任的讲解员,至少你得是一名熟悉古代文化的专门家。贾大山自如地做着这专门家,他一面在心中完整着使这些古代文化重放光彩的计划,一面接应各路来宾。即使面对再大的学者,专家贾大山也不会露‘怯’,因为他的起点不是只了解那些静穆着的砖头瓦块,而是佛家、道家各派的学说和枝蔓。”(铁凝《山不在高》)左图为1987年贾大山和铁凝(右二)及日本汉学家南条纯子夫妇于正定隆兴寺内。右图为1990年夏,贾大山和汪曾祺于正定隆兴寺。

1990年初,贾大山和文学界朋友在正定隆兴寺合影留念。

“那些古寺古塔仿佛他的心爱之物般被他摩挲着,而谈到他和那些僧人、住持的交往,你在夏日习习的晚风中进一趟临济寺便能一目了然了,那时十有八九他正与寺内住持焦师傅躺在澄灵塔下谈天说地,或听焦师傅演讲禅宗祖师的‘棒喝’。 ”铁凝说。

《取经》获奖之后,贾大山名声大噪,地区文联、《河北文学》几次想调他来,都被拒绝了。然而,外人不知的是,贾大山一反常态接手的却是一个“烂摊子”。

他的朋友、省作协原主席尧山壁回忆说:“我大惑不解找上门去。他说你有所不知,我对赵云的常山、白朴的真定有特殊感情,当文化局长不是为做官,而是想为家乡干点儿事。”

他深谙症结所在,到文化局上任后,与大家第一次开会,就宣布了两个三“不”。一个是:不搞一朝天子一朝臣,不搞不教而诛,不要不干正事。另一个是:不要不喝酒不办事,不要喝了酒乱办事,不要办了事就得喝人家的酒。

正定开元寺钟楼建于唐,明清重修,是现存唯一的唐代钟楼实例。1933年春,梁思成曾来此考察。“文化大革命”开始以后的1966年,受到批判的梁思成于5月16日上午急电正定文保所,让把钟楼的唐代板门拆下来保护好。1988年,在贾大山当正定文化局长期间,钟楼被列为全国重点文物保护单位,并进行落架复原性修缮,1990年竣工。贾大山小说《莲池老人》就取材这里。

“1982年冬,在众人举荐和县领导反复动员劝说下,大山不太情愿地挑起了文化局长的重担。虽说他的淡泊名利是出了名的,可当起领导来却不含糊。上任伊始,他就下基层、访群众、查问题、定制度,几个月下来,便把原来比较混乱的文化系统整治得井井有条。”当时尚在福建工作的习近平在离开正定13年之后撰文《忆大山》,回忆了贾大山当文化局长的情形。在任文化局长期间,大山为正定文化事业的发展和古文物的研究、保护、维修、发掘、抢救,竭尽了自己的全力。常山影剧院、新华书店、电影院等文化设施的兴建和修复,隆兴寺大悲阁、天宁寺凌霄塔、开元寺钟楼、临济寺澄灵塔、广惠寺华塔、县文庙大成殿的修复,无不浸透着他辛劳奔走的汗水。

一个淡泊名利、不喜热闹、不喜出头露面的人,但他担任文化局局长时,为正定的古建筑保护工作曾一次次地往返于北京和省城,请古建筑专家、申请文物维修经费。他主持修复了开元寺钟楼,完成了大悲阁落架重修的前期工作,并报批了全国历史文化名城。差旅中,图省钱,住的是地下室,吃的是地摊儿饭。有一阵儿,贾大山得了胃肠溃疡,只得把药罐带在身边,白天跑工作,晚上熬中药。每年除夕到初一,是别人最放松的时候,却是贾大山最紧张的时刻。他亲自在隆兴寺值班,昼夜巡视,电话查岗。

位于正定燕赵南大街85号的常山影剧院。贾大山上任正定文化局长的第三年即1984年开工,1985年元月正式开业。当时,为了保证工程质量和工期,贾大山把铺盖都搬到了工地。多年以来,常山影剧院一直为正定县的中心会场和中心舞台。

为了修缮大悲阁,他亲自撰写《募捐启》,情理并重,感人肺腑,在当地乃至港台引起强烈的反响。“《募捐启》情真意切,是一篇脍炙人口的实用散文。先生平时很少主动给刊物稿子,而那年躺在病榻上的他却让师母把这篇文章找出来,希望能在我们杂志上发表,他说,我再为家乡做点贡献吧!”时年在《当代人》任职的康志刚回忆称,果然,这篇文章发表后反响强烈,他对家乡和古文化的热爱之情打动了每一位读者。

曾任正定县文化局党委书记的王志敏说,原先,县文保所每年收入的20%,算下来有几十万元,要上缴到县财政,贾大山借着县领导到文化局现场办公的机会,据理力谏,争取到用这笔钱设立文化发展基金。以穷著称的文化事业开始有了“底气”,启动县图书馆建设,设立文艺繁荣奖,正定的文化氛围越来越浓厚。但贾大山在任期间,文化局一直在十来间小平房里办公,是县局机关中办公条件最差的。他在任九年,文化局没有一笔吃喝账。

九年后,贾大山主动辞去局长职务。他感叹道:“思吾任上,不敢妄称建树,自思尚未扰民,心也安矣。”

榜样的力量

上世纪九十年代,贾大山去山西开会。会上他说,有一段时间他罢了笔,因为知道新潮峰起,自己的小说没人看了,但最近他又写开了,因为他又听说,现在新潮小说、旧潮小说都没有人看了。众皆哗然。

2014年12月23日,中国作协、河北省委宣传部及河北省作协等联合举办的《贾大山文学作品全集》出版座谈会在北京中国现代文学馆举行。

还有一次陪作家同学陈世旭游大佛寺。刚刚津津有味地讲了一个佛教故事之后,沉默了一会儿的大山忽然说:“我真觉得自己不该再写小说,因为有人写得太好了。”他说的“太好”的小说是《围城》。接着他就绘声绘色地背诵了《围城》中的两个大段。一段是关于女人与政治的那一番议论;一段是方鸿渐、赵辛楣决议去拜访汪氏夫妇后对那条小溪的描写。

“写景就写景罢了,却仍少不了横生议论:‘这表示只要没有危险,人人愿意规外行动’,你看这……”大山一面说着一面用手指往下有力地戳着,眼睛里满是欣赏和神往,“看了人家的书,觉得自己真没有资格写书。”陈世旭怔怔地看着他,心想大山还是大山。大山还是作家。文学之心,文学之望未灭。

其实,时至今日,写与不写,有人看和没人看,贾大山仍是贾大山。正如他的“小径容我静,大路任人忙”。有人说,这是不为尘俗利害炎凉所动,一如庄子的天地有大美而不言。他是如此挚爱生活、太认真生活,再加上他拥有比常人远为优越的智慧,那挚爱和认真的表达也就不同凡响。

“大山走了,他走得是那样匆忙,走得是那样悄无声息,但他那忧国忧民的情愫,清正廉洁、勤政敬业的作风,襟怀坦荡、真挚善良的品格,刚正不阿、疾恶如仇的精神,都将与他不朽的作品一样,长留人间……在与大山作为知己相处的同时,我还更多地把他这里作为及时了解社情民意的窗口和渠道,把他作为我行政与为人的参谋和榜样。”在贾大山去世一周年的1998年,习近平虽远赴福建任职,仍在河北刊物《当代人》上撰文纪念贾大山。

2014年10月,在全国文艺工作座谈会上的讲话中,习近平作为国家领导人再次提起与贾大山的交往。“他给我印象最深的就是忧国忧民情怀,‘处江湖之远则忧其君’。文艺工作者要想有成就,就必须自觉与人民同呼吸、共命运、心连心,欢乐着人民的欢乐,忧患着人民的忧患,做人民的孺子牛。这是唯一正确的道路,也是作家艺术家最大的幸福。”这段被传为佳话的交往和情谊,让人为之动容。

2017年2月,“迎庆党的十九大——学大山 写人民 出精品”主题创作活动启动仪式暨学习贾大山创作精神座谈会在石家庄市举行。5月,石家庄作协和《当代人》杂志组织省会大批青年作者来到了贾大山下乡的地方西慈亭,学习和纪念大山。此间,文艺界又掀起了学习贾大山的热潮。河北文联副主席,石家庄文联主席、作协主席周喜俊说,“今天我们学大山,不仅要学习他的文学经验,更要传承和发扬大山的品格与精神。”

逝者已去,生者追忆。尽管贾大山生前低调得出名,去世20年后,他作品和人格的光辉却越来越明亮,如同一抹永远不会消失的阳光,向人们传递着文学的悲悯、宽阔与善美,也给人们无限的温暖与力量。

贾大山去世后,1998年至今陆续整理出版的四本专著。

画家韩羽曾为河北作家画漫画像,有徐光耀、铁凝、贾大山。到贾大山时,韩羽却只画了一个背影,并题字:“贾大山自甘寂寞,埋头写作,不喜出头露面,只画背影,意在颂彼之长;我本画技不高,难得肖似,只画背影,实为避己之短。”《长城》发表后,贾大山从正定打来电话:“你不欲我以真相示人吗?”韩羽说:“不闻金圣叹批《西厢记》之语乎:‘观如来者不见顶相,正是如来顶相也。’对方没了声音,又和我玩起喜怒不形于色了。”

1989年,著名诗人贺敬之来河北,曾专程赶到正定,要看看正定的“二大”:一个是大佛寺,另一个便是贾大山。汪曾祺先生初次来正定,就为他挥毫题写道:“神似东方朔,家傍西柏坡。”后来汪老又给病中的大山先生寄来了一幅墨宝,以称赞他超脱、高尚的思想境界和艺术品格:“万古虚空,一朝风月……”

古人云,凡作传世之文者,必先有可传之心。

“用明净的心,写好的东西。”铁凝说,“他这种难能可贵的‘一贯’使他留给文坛、留给读者的就不仅是独具价值的小说,还有他那令人钦佩的品性:善意的,自尊的,谨慎的,正直的。”贾大山作品所传递出的积极的道德秩序和优雅的文化价值,相信能让还不熟知他的读者心生欢悦,让始终惦念他的文学同好们长存敬意。

编辑/刘秀峰

2017年5月,石家庄市作协和《当代人》杂志组织省会大批青年作者来到当年贾大山下乡的西慈亭村采风学习。