飞天英雄谱

文|赵 雁

飞天英雄谱

文|赵 雁

在中国24年的载人航天历程中,从“神一”到“神十一”,12次太空飞行,次次成功圆满;从火箭绚丽腾飞到飞船带着巨大的伞花完美降落,事事完美收官。在外人看来,鲜花和掌声简直就是为这个事业准备的,中国载人航天事业是完美的代名词,甚至没有一丝的揪心和悬念。然而,对于航天人来说,24年飞天路幕后的曲折、险境、艰辛,简直就是一部波澜壮阔、跌宕起伏、扣人心弦的中国“大片”,是一部鸿篇巨制。就让我们在一次次的航天飞行任务中,走近中国的航天英雄们……

圆梦九天

1999年11月20日,这是中国航天史上值得纪念的日子。因为这一天凌晨,在甘肃酒泉航天发射中心,中国航天人顺利地把“神舟一号”无人飞船通过新研制的“长征二号”F型运载火箭送入了太空,飞船直冲云霄,笑傲苍穹;并在执行完轨道任务后,准确着陆在预定回收区域,由此揭开了中国载人航天的序篇。

2003年10月15日凌晨1时,我国首次载人航天飞船发射进入8小时倒计时。

凌晨2时,随行医生依次叫醒了三位正在熟睡的航天员,开始做各项准备工作。

执行此次飞天任务的航天员杨利伟和备份航天员聂海胜、翟志刚在“问天阁”吃了飞天前最后一顿早餐。吃饭的时候,聂海胜和翟志刚倒了一小杯红酒,给杨利伟倒了杯水,往里滴了两滴红酒,杯中立即有了丝红意——这是一杯特制的壮行酒。三名航天员没有更多的语言,一饮而尽。任务当前,虽然大家没有过多去想,但毕竟是第一次飞行,说没有一点担忧也不确实。1965年出生的杨利伟是辽宁省葫芦岛市绥中县人,此时他38岁,将代表首批14名航天员出征太空,圆中国千年飞天梦。

世界上第一位航天员加加林上天之前,曾在自己住过的房间门后签上自己的名字。这天凌晨,三位中国航天员也按照这一不成文的“国际惯例”,留下了自己的签名。

凌晨5时20分,胡锦涛总书记来到“问天阁”接见厅,为即将出征的首飞航天员杨利伟送行。多年后,胡锦涛总书记的话还犹在耳边:“杨利伟同志作为我国第一位探索太空的勇士出征,就要带着祖国和人民的重托去实现中华民族遨游太空的梦想,这是一个十分光荣的使命,也是一个十分伟大的壮举,此时此刻,全国各族人民,包括你的家人、你的战友都在关注着你、期待着你。我们相信你一定会沉着冷静、坚毅果敢,圆满地完成这一光荣而又崇高的使命,我们期待着你胜利归来。”

5时30分,“问天阁”外的广场上举行了庄严而简朴的出征仪式。

6时15分,零号指挥员郭保新下达了“请神舟五号开始进舱”的口令。

几乎没有人察觉到,郭保新的这条口令语气稍微缓和了一些,并在“神舟五号开始进舱”的口令前特意增加了一个“请”字。对担任过4次零号指挥的郭保新来说,早已将上千条口令烂熟于心,此刻这个微妙的“请”字,包含着他内心难以言表的复杂情感。

十年后,郭保新这样解释他当时的心情:“非常激动也很感动,因为这次是真正地把航天员送上太空。在这个时候,我希望找到一句最尊敬他的语言,来表述心情。”

8时50分,在距离发射的时间只有10分钟的时候,杨利伟向指挥大厅报告了舱内的准备情况,并庄严地敬了个军礼。

在杨利伟看来,航天人几十年来付出的努力即将得到证明,想到那么多首长、专家、科技人员在看着自己,他唯有用军人特有的礼节来表达心情。这是一种自然的感情流露:放心!我一定圆满完成任务,请大家放心!

“5 、4 、3 、2、 1,点火!”9时整,零号指挥员沉稳地下达了点火口令。

18时40分,“神舟五号”飞船运行至第七圈时,杨利伟在太空中展示了中国国旗和联合国旗,并用英语表达了中国政府和人民“和平利用太空,造福全人类”的美好愿望。

“向世界各国人民问好,向太空中工作的同行问好。向祖国人民、港澳同胞,向海内外侨胞问好。感谢祖国人民的关怀。”

杨利伟的“太空宣言”穿越了343公里的距离,传递着一个民族飞天梦圆的心声,震动着世界的耳膜。

10月16日清晨6时23分,杨利伟在飞行了21小时23分后,驾驶“神舟五号”飞船顺利返回,平稳着陆。离预定着陆点仅相差4.8公里。

通过4艘无人飞船、一艘载人飞船飞行的验证,“神舟”飞船已突破了载人飞船的十多项关键技术。作为我国高技术领域的跨世纪工程,“神舟”飞船总体性能优越,达到了国际先进水平。“神舟”飞船“三舱一段”的结构与总体方式具有鲜明的中国特色,起点高,一步到位,智能化程度较高,是中国天地往返运输的优良工具,堪称摆渡天河的真正神舟。

伴随着杨利伟的太空之旅,中国航天员亮相世界,一个新的名词——“taikonaut”也横空出世。这个词的前半部分“taikon”与中文的“太空”拼音类似,后半部分“naut(a)”与英语中“航天员”的单词“astronaut(a)”的尾缀相同,代表水手和航行家。这样说来,“taikonaut”的意思便是“太空航行家”或“航天员”。这样一个中西合璧的单词被收入新版牛津简明英语辞典、英文朗文辞典等主流英文辞典,成为世界媒体对中国航天员的专有称呼。

风雪出征

2005年10月8日,太阳还没有升起,执行“神舟六号”飞行任务的3个梯队共6位航天员的家人就等候在航天员公寓前,为亲人送行。这是航天员在飞行前封闭训练10天后与家人的第一次相见。今天,他们将乘专机飞往酒泉卫星发射中心——中国航天员重返太空的出征地。

“一人变两人,一舱变两舱,一天变多天”这样简单明了的任务特点,并不仅仅是数量上的变化。在特殊而复杂的太空环境里,飞行时间延长,意味着飞行中可能会出现地面无法预测的困难和变数,遇险的概率也会增加。“神舟六号”的飞行时间是“神舟五号”的5.5倍,而发生故障的概率是与飞行时间成正比的。因此,执行此次飞行任务的航天员,对身体、心理、应变能力和技术水平要求更高。

在为航天员举行的短暂而热烈的出征仪式上,孩子们献上的花束恰当地成为航天员向妻子们表达情意的媒介,妻子们也悄悄在丈夫们的口袋里装上自己的祝福。

还是20多天前参加联合演练走过的那条路,还是那两架熟悉的飞机,一切仿佛没有什么改变。沉积了七年的渴望、即将遨游太空的激动,都化解在航天员此时的谈笑之间。

远去的飞机在天空滑过两抹淡淡的痕迹,两个小时后,他们将抵达酒泉卫星发射中心。

此时,基地已经完成了发射前的准备。前一天,火箭和飞船已转运到发射塔。

航天员到达发射场后,为了适应发射需要,每天提前一小时睡觉,以调整作息时间。

发射场的夜晚异常宁静,然而这却是很多人的不眠之夜。时任航天细胞分子生物学研究室主任、生物学博士李莹辉和空间生命细胞搭载实验的研究人员们也在这群人当中。

因为是第一次在中国自己的航天器上做搭载实验,研究人员们非常珍惜这次机会。细胞培养的要求很高,为了保证它的存活率,只能在特定时间进行,并且装船时间被严格限定在发射前48小时,一旦飞船发射时间推迟,这里和北京的细胞对照组将同时更换样本。

发射前夕,航天员有了更多的空闲时间,放松也成为保障任务完成的一部分。6名航天员在放松活动的间隙,为任务凑上了诗句:“人类在发展,神舟正辉煌,吾心已神往,定不负众望。”

10月11日下午5时30分,早已被人们猜测多时的6名航天员第一次公开露面,出现在“问天阁”会议厅举行的记者见面会上。也就在这天下午,载人航天工程指挥部最后确定,由第一乘组航天员费俊龙和聂海胜执行“神舟六号”飞船载人航天飞行任务。

我国决定对“神舟六号”任务全程进行电视直播,在中国这是首次,这也正是中国作为航天大国的自信。

发射前夜,费俊龙和聂海胜各自拨通了家里的电话,说的都是最平常的话。不论什么时候,他们都用最平静的语气把家常话传递给亲人。这天晚上,他们与航天员大队大队长申行运聊到晚上7时50分,谈笑间,对所有的家事也做了安排。8时整,他们准时入睡。

就在航天员到达发射场的时候,他们的家人将平日里没机会表达而又最想说的话录制下来,装在随船使用的电子手册中。这样,航天员在太空的休闲时光中,照片和录影便仿佛是家人的陪伴。在遥远的太空,影像拉近了航天员与家人的距离。

费俊龙是入选的航天员当中飞行级别最高的一名,他是特级飞行员,也是飞行生涯中获得荣誉最多、最高的一个。1995年年底,他因连续安全飞行1599小时22分的骄人成绩,荣立二等功。在和平年代,一个优秀飞行员的评价标准就是安全飞行的时间。

1965年,费俊龙出生在江苏昆山,那里是富庶的鱼米水乡。他是家中三代单传的独子,受宠程度自不待言。

这样一个在亲情的蜜罐中泡大的孩子,却有着很多坚韧的品质。姐夫是当兵的,于是,费俊龙对“五角星”情有独钟,一身戎装的姐夫也就成了他最早的偶像。小时候,他所有的帽子上都插着一颗五角星,那些五角星都是他用铁皮自制的,但并没有妨碍他的神气。

招飞时,费俊龙是瞒着父母自己报的名。直到初检结束从苏州回来,因为做了眼底检查,眼睛被散了瞳,不能见阳光,体检人员给每个人发了一副墨镜戴着回来,这才泄了密。

听到这个消息,父亲好一阵沉默不语。晚上,父亲终于开了口:“我们不干涉你的选择。但你要干好,对得起你的选择。”

这是费俊龙第一次设计自己的人生。父亲的话令他记了一辈子,从未吃过苦受过累的他,遇到困难都从这句话中找支撑,遇到再难的事也扛着,从不退缩。在他的观念里,把事干好才叫牛气。

正是这种“牛气观”,让费俊龙在同期航校学员中一直是出类拔萃的佼佼者。

在得知选拔航天员有希望后,费俊龙就做起了准备。航天员要求不能过度嗜烟酒。而当飞行员是一个思维高度紧张的工作,很多飞行员都会抽烟,以缓释高度紧张的神经,费俊龙也不例外,平素加班搞材料熬夜,烟就抽得格外凶。但几天后,这个十多年的老烟枪真的与烟绝了缘。原因很简单,就是为了当航天员。

费俊龙的妻子王洁是个北京姑娘,婚后,她放弃了大城市北京,随丈夫来到大西北偏远的部队安家落户。许多人觉得不可思议,劝费俊龙转业回北京。王洁知道丈夫热爱飞行,不可能放弃心爱的事业,于是只身来到丈夫身边。她没有考虑过还能否回到北京的问题,她只知道,无论天涯海角,她都会永远追随丈夫。

虽说大西北的日子清苦,但王洁觉得很快乐。如果这个家非要牺牲些什么,她情愿奉献自己。选拔航天员时,需征求家属的意见。王洁的父亲从事航天火箭事业四十多年,了解整个事业的风险性,他慎重地说了四个字:“不去也罢。”王洁却说:“只要费俊龙愿意,我全力支持。”

此时此刻,王洁的话温柔而动情:“小费你好!你看到这个画面的时候,不知道是不是已经在执行任务。我要跟你说的一句话是,不管这次能否执行任务,我都以你为自豪。我一直是这么认为的,你是一个非常优秀的青年,不管是飞行员,还是后来成为航天员,你都是这个优秀队伍中的一员。在家庭生活中,不管扮演丈夫还是父亲,你都是最棒的。我要跟你说,我爱你!”腼腆的儿子也红着脸说出了平日里难得表达的话:“爸爸,我敬佩你,我爱你!希望你能平平安安地回到我们这个温暖的家。”

聂海胜,1964年出生于湖北枣阳杨荡镇的一个小村庄里。他也是“神五”梯队成员。当杨利伟驾乘“神舟五号”巡天之际,聂海胜曾满怀激情地为媒体写下:“太空一往返,中华五千年!”目送战友飞上太空,他心中充满了对航天事业的崇敬和自豪。他说:“九天揽月,我们盼望那一天!”

飞翔贯穿了聂海胜的梦想。小时候在山坡上放牛,躺着睡着的时候,从没见过飞机的他做了一个奇怪的梦,梦见自己长出了一双大大的翅膀,飞上蓝天。他觉得自己是为飞行而生的。当年,作为同行中第一个单飞的人,教官让他给其他学员讲讲飞行体会,不善言辞的他只说了一句话:“啥也不想,只管飞!”所以,当他遇上了发动机停车事故,也能临危不惧、沉着冷静,试图排除故障,做一切努力挽救飞机,最后时刻才弹射出舱。鉴于聂海胜沉着冷静处置险情、想尽一切办法的勇敢精神,部队党委为他记了三等功。

航天员费俊龙、聂海胜亲切招手

聂海胜有个温馨的家,这个家的日常生活,也是紧紧围绕着“航天”二字运转的。

当初接受航天员选拔时,聂海胜的体重稍稍有点超标。于是,如何帮他“减重”成为整个家庭关注的课题。妻子聂捷琳说:“这几年,他在体能训练上的付出,比别人要大得多。我们全家跟着他都成了‘运动员’。” 平时聂海胜住在航天员公寓,双休日才回一趟家。这两天里,聂捷琳一到晚饭后,就动员女儿陪聂海胜去广场转圈散步,不转上两小时不回来。饮食上,这两天她就瞄着豆制品,最多是买点牛肉,高脂肪的食品坚决不买。以至于女儿常常抱怨:“爸爸一回家我就没好吃的了。” 5年里,聂海胜的体重减了5公斤,并一直保持着67公斤的标准。

夫妇俩给女儿起名“聂天翔”,这是一个“航天”味十足的名字。双休日她除了完成自己的课外作业,重要的责任是担任父亲的“英语辅导员”。这天,她对爸爸说了心里话:

“老爸,前几天我们老师给我们讲了一篇阅读,那篇阅读的主要意思是说百合花努力地去绽放,就是为了证明自己存在的价值。在我心目中,你一直都拼命地工作、训练、学习,所以我觉得你和百合花一样,在我心目中都是特别特别伟大的。所以呢,我发自内心地想跟你说一句话:老爸,我爱你!”

聂捷琳也深情地说:“海胜,我们到北京六年了。从南方到北方,这一路风风雨雨,我们一起走过,就是为了今天你能够登上神舟六号。当我们知道这个消息,我们很幸福,和你一样,我们感到高兴,我们为你自豪,我们支持你,希望你努力工作,圆满完成任务,早日回家。”

发射前6个小时,酒泉发射场刮起八级大风,气温骤降。清晨5时,天气正如预报的那样,天空飘雪。十月戈壁飘大雪,这在历史上是极为罕见的。

站在欢送队伍前端的是中国航天员科研训练中心的工作人员,他们是离航天员最近的人,这个时刻他们无法掩饰心中的骄傲和喜悦。许多曾在发射场工作过的人想方设法回到这里,只为亲眼看看中国自己的航天员。即便只能远远地望一眼,也心满意足。

尽管热情的人们为踏上风雪征程的勇士欢呼雀跃,却还是为未知的巡天旅程暗暗捏了一把汗。然而半小时后,雪停了,风小了,天气变得格外配合。人们更愿意相信这入冬的第一场雪是吉祥的先兆,一切都表明这是一次值得期待的希望之旅。

这次出征是中国航天员的第二次太空之旅。前一天下午,中国共产党第十六届五中全会在北京闭幕。在随后发表的公报中强调,今后中国将立足“科学发展,自主创新”。

这次发射吸引了来自全国各地的众多媒体,他们纷纷涌向发射场和北京航天飞行控制中心。中央电视台、中央人民广播电台、中国国际广播电台、新华网、人民网对载人飞行的全过程进行了现场直播。全国各地的大街小巷只要是有电视屏幕的地方,都会引人驻足,观看“神舟六号”的特别报道。一位大学生说:“看中国航天员驾驶自己的飞船遨游太空,是我接受的一次最好的爱国主义教育。”

10月17日凌晨2时30分,由几十部特种车辆和六架直升机组成的搜救部队出发了。此时,着陆场的气温已经降到零下5℃,即使在这样的天气里,紧张、焦急、兴奋交织在一起的搜救人员们,手心还是冒着汗。

凌晨4时33分,返回舱终于归来。它的归来饱含着太多奇迹。按照返回前两小时的风速,返回舱落地应该是倾倒姿态,然而,落地前却风速减小,返回舱稳稳地正立在空旷的草原上,离理论落点仅1.8公里。在航天史上,这样的落地姿态和落点都堪称完美。

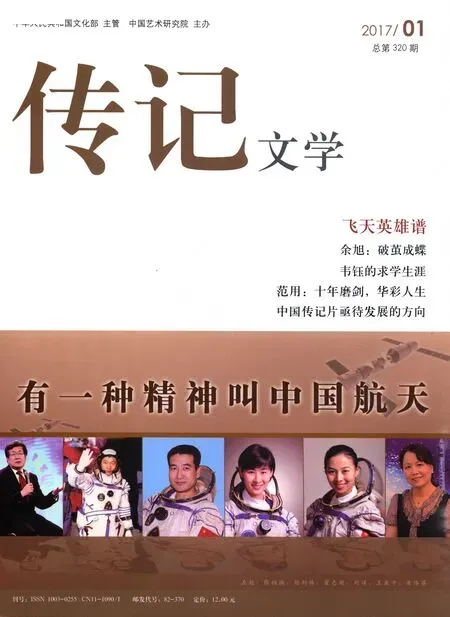

航天员们在《飞天英雄谱》大型油画捐赠仪式上合影

第一个进舱的航天员医生为两名航天员送上了热乎乎的姜汤。航天员费俊龙、聂海胜驾驶“神舟六号”飞船,在太空飞行了115小时32分,绕地球77圈后,平安返回。

漫步太空

2008年7月10日,汶川大地震后不足两个月,新华社对外发布消息:“神舟七号”载人飞船今天从北京空运到酒泉卫星发射中心,标志着“神舟七号”任务已经全面实施。这一消息,无疑给沉浸在悲痛中的全国人民增添了战胜困难的信心和勇气。

9月25日晚,搭载着三名航天员的“神舟七号”飞船发射成功,执行中国第三次载人航天飞行任务。任务的主要内容是实施中国航天员首次空间出舱活动,突破和掌握出舱活动相关技术,同时开展卫星伴飞、卫星数据中继等空间科学和技术实验。

三位航天员翟志刚、刘伯明、景海鹏都是1966年出生,同属马,人称“三马飞天”。翟志刚来自黑龙江省齐齐哈尔市龙江县。在发射“神五”“神六”时,翟志刚都曾入选梯队,却两次与“飞天”失之交臂。入选航天员十年后,他终于在42岁时实现了飞天梦想。

翟志刚说,从“神舟五号”到“神舟六号”再到“神舟七号”,这是我国载人航天事业的又一新突破、新跨越,是一次具有历史性意义的光荣使命。作为航天员,能够代表祖国出征太空,这是最高的荣耀。

当“神舟七号”飞船飞行到第13小时,翟志刚和刘伯明开始进行轨道舱状态检查和舱外航天服组装、测试以及在轨训练。景海鹏在返回舱值守,随时监控飞船运行情况,并掌握战友的操作进度。

在太空中,组装舱外航天服是一项艰难而又细致的工作。航天员把舱外服躯体从固定支架上拆下来,放到穿脱支架上,安装上氧气瓶、电池、净化装置、无线遥测装置等,安装一件,便检查确认一件,相当于装配一个小型的航天器。

组装舱外航天服,原计划大约要16个小时,而实际上用了近20个小时,这是因为在天上的操作和地面有很大区别,在地面上很容易做到的事情,太空中就可能变得很复杂。比如,拧一颗螺丝,着力点控制不好,有可能螺丝没有转动,人却旋转起来。因为操作步骤多、难度大、精度要求高,连续工作使航天员十分疲惫,但却不能停下来休息,实在累极了,闭上眼睛几秒钟,也感到是莫大的幸福和享受。而此时,对失重的生理适应还在继续,由于血液头向分布,航天员相当于在地面倒立,会感觉头眼肿胀,这是对体力和生理最严峻的挑战。但航天员心中只有一个念头,不管有多大困难,遇到多大风险,必须完成祖国和人民交给的任务。

尽管飞行手册上安排了就餐时间,但由于工作紧张,三天的飞行中,航天员只加热了两次食品。一次是,刘伯明加热了一袋供一人食用的食品,却三人一同分享;再一次,加热好的食品来不及吃,等想起来又凉了。饿了,就吃点即食食品补充些能量。三天里,航天员无法准确说出睡了几个小时,吃了几顿饭,这些都是插空进行的,而航天员的心率、血压,始终保持正常状态,没有大的波动。

关键的时刻就要到了,翟志刚将要穿上我国研制的舱外航天服漫步太空,而这时,却出现了两个小的“意外”。一是开启舱门时遇到了麻烦,此时,气闸舱泄压到1千帕,完全符合打开舱门条件。然而,翟志刚用力拉了三下,门却丝毫没有反应。这就是天与地的差别,在地面训练时,只要将气闸舱泄压到2千帕以下,打开舱门就没有任何问题,像这种情况在地面训练中还从没有遇到过,正是余压给翟志刚开启舱门造成了不小的麻烦。

此时,飞船即将飞出测控区,翟志刚必须尽快打开舱门,在下一个测控区完成出舱活动。他用辅助工具撬了两次,刚打开一点缝隙,残留的气体又把舱门紧紧吸上了。这时,翟志刚操作得十分吃力,刘伯明压住他的右手大声说:“稳住,深吸一口气,压下来顶住!”翟志刚拼尽全身力气,用力一拉,终于打开了连接浩瀚太空的舱门!

就在这时,第二个“意外”出现了。报警提示突然传来,并不断重复:“轨道舱火灾!轨道舱火灾!”尽管后来确认是一场虚惊,但在当时,还是令许多人捏了一把汗。出舱活动行将展开,所有华夏儿女都在翘首以盼。此时生死已不在航天员考虑的范畴,完成任务才是最重要的!翟志刚毫不犹豫地出舱,刘伯明果断调整步骤,先将国旗递给他。翟志刚接过刘伯明递来的五星红旗,徐徐挥动。

这是由上百名参加“神七”任务工程的七大系统的总指挥、总设计师和科技人员代表一针一线绣成的国旗,寄托着中国航天人的无限期盼。刘伯明后来对翟志刚说:“即使我们回不去,也要让五星红旗在太空永远留下!”

此时的太空,展现出它固有的深邃宁静,茫茫无际,没有尽头。翟志刚在黑色天幕和蓝色地球的映衬下,挥动鲜红的国旗向地面报告,向全国人民、向全世界人民问好!在19分35秒的舱外活动中,翟志刚飞过了9165公里,成为中国“飞得最高、走得最快”的人。

翟志刚从舱外返回,和战友胜利会师,一直在返回舱值守的景海鹏向战友竖起大拇指,以示祝贺。

飞船飞行到第31圈时,景海鹏成功释放伴飞小卫星。这是我国首次在航天器上开展小卫星伴随飞行试验。

返回座舱后,虽然已经很累,但航天员还是打起精神,在进入测控区后,有意展示失重环境下饭勺、手册的飘动。刘伯明还向镜头展示了一张字条,上面写着“俯瞰家园,同一个地球村;横望日月,同一个太空城;三马飞天,齐祝愿;天地连线,一家人”。不为别的,因为在经历了两个小小的“意外”后,航天员想用这种轻松的举动,让祖国和人民、让亲人和战友放心,相信他们会圆满完成任务!三天飞行归来,三名航天员的体重分别下降了7到10斤。

飞行中,三位航天员的心律、血压始终保持正常状态。他们用一举一动向世人证明:中国航天员是最棒的!

“神舟七号”任务圆满,标志着我国成为第三个掌握出舱技术的国家,实现了我国载人航天工程具有里程碑意义的历史性跨越。当年“感动中国”组委会授予“神七”航天员的颁奖词是:“中国人的足迹,从此印进寥廓而深邃的星空,当他们问候世界的时候,给未来留下了深远的回声。”

太空牵手

每一次对太空的胜利挺进,都是下一次探索的开端。中国航天人的追梦历程更加深远辽阔,突破交会对接技术的攻坚战役已经打响。

2011年11月1日,“神舟八号”发射。“神八”飞船不同于以前的7艘飞船,它进行了较大的技术改进,实现了更新换代,进入新的发展阶段。

11月3日凌晨,经过两天的太空追逐和5次变轨,交会对接开始。“神舟八号”飞船和“天宫一号”目标飞行器犹如两个蹁跹的舞蹈精灵,在太空这个大舞台上,漫漫追逐,深深凝望,渐渐靠近,如约牵手,翩翩起舞。一幕曼妙的太空华尔兹在距离地球343公里的轨道上精彩上演。

对得上,还要控得住、分得开,交会对接才算真正成功。11月14日晚,两个飞行器成功分离。两个精灵在经过短暂的分离后,成功进行了第二次交会对接,进行了被媒体称为的精准完美的“太空穿针”,实现了两个飞行器之间的自动交会对接。这一“穿”,像一道闪电,照亮了中国未来空间站的蓝图。掌握交会对接技术,是中国载人航天“三步走”战略目标中第二步的关键环节,掌握了这项技术,为今后中国建立空间站、开展更大规模的载人航天活动奠定了坚实基础。中国载人航天工程再一次完成了里程碑式的跨越。

太空穿针迎嫦娥

2012年6月15日下午,中国载人航天工程新闻发言人宣布,经任务总指挥部研究决定,“神舟九号”载人飞船定于6月16日18时37分发射,飞行乘组由男航天员景海鹏、刘旺和女航天员刘洋组成,景海鹏担任指令长。

此时,中国首位第二次踏入太空的航天员景海鹏、首位执行手控交会对接的航天员刘旺、首位女航天员刘洋进入了人们的视线,成为国内外各大媒体瞩目的焦点。

素以谦和、内敛为美德的中国人,似乎在不经意间把“上天”“潜海”两件事安排在了同一时间。就在同一天,6月24日,“蛟龙号”深潜马里亚纳海沟,第四次下潜试验中,到达坐底深度7020米,成功突破7000米深度,创我国载人深潜新纪录。此时,“蛟龙号”潜航员叶聪、杨波、刘开周在海底不忘向九天之上的“神舟九号”祝福,顺利完成手控对接的景海鹏、刘旺、刘洋也在“天宫一号”向“蛟龙号”表达了祝福和敬意!中国载人航天事业、载人深潜事业同时取得辉煌成就!

上至寰宇,下至海渊,2012年6月的世界,已被中国科技创新的风采点亮。从宇宙到海底的遥不可及,被中国科技工作者用一场梦想的交集化作咫尺。

此种壮举也暗合了1965年5月,毛泽东重上井冈山所作之诗:“可上九天揽月,可下五洋捉鳖。”这种上天入地的“对接”,把太空同地球融为了一体,李贺“巡天遥看一千河,坐地日行八万里”的遥想,已经变成了现实。

“神九”任务期间,人们通过电视屏幕看到三名航天员展现出的饱满昂扬的精神状态时,十分踏实。台上一分钟,台下十年功。为了这样的完美,却是经过了地面上无数的训练、无数的磨合。

2012年,航天员景海鹏、刘旺、刘洋(从左至右)荣获曾宪梓载人航天基金会特别贡献奖

“所有的成绩都已经‘归零’,我将努力训练,迎接新的挑战。”2008年,“神七”任务圆满成功后,景海鹏曾这样说过。有人问景海鹏,你已经到太空执行过任务,有了荣誉,而许多战友还没有实现飞天的梦想,载人航天也是一个高风险的职业,还有必要重返太空执行任务吗?

景海鹏坦言:“航天员是我的职业,也是我的生命,更是我一生的追求。我宁可备而不用,不能用而不备。作为航天员,就要时刻准备征战太空。虽然从感情上,我希望把机会留给没有上过天的战友,但只要任务需要,组织需要我,我会毫不犹豫再上太空执行任务。只要发令枪一响,我会奋力向终点冲刺。”

出征前,低调谦逊、惜字如金的刘旺被问到“此次手控交会对接有几成把握”的时候,他脱口而出:“百分之百。”

“我必须保证百分之百!”刘旺说,“我不仅相信自己的实力,还相信我们航天人的实力。”

在刘旺看来,这句话是对自己,更是对信任、支持自己的人说的。因为通过地面的刻苦训练,他相信自己有能力做到“百分之百”;基于他对知识技能的了解,对工程的了解,一定能“百分之百”;对任务来讲,没有退路,只有“百分之百”;出于对航天员的荣誉负责,对军人的荣誉负责,对载人航天事业负责,也必须“百分之百”。

在太空中高速飞行的两个航天器,在不断接近的过程中如果稍有偏差,就可能会错过或相撞,这对地面飞行控制和航天器本身的自主测量控制能力都是极高的挑战。

1998年,刘旺只有29岁,是中国首批航天员中最年轻的一个。14年后,他43岁,成为“神九”飞行乘组01号航天员,站在了飞向太空的起跑线上,成为传奇的“太空打靶神枪手”。

就在中国圆满完成首次空间手控交会对接任务不到一个月,据俄新社2012年7月24日报道,美国国家航天航空管理局网站发布消息称,俄罗斯“进步号”运载飞船24日凌晨由于出现无线电系统技术故障,无法完成与国际空间站的对接任务。报道指出,目前飞船处于空间站安全距离,并将再一次尝试对接任务。新的对接尝试将在进行失败分析和研制出解决办法后进行。

从俄罗斯——这个已有50年经验的世界载人航天大国的遭遇中,交会对接技术的难度可见一斑。

中国太空课堂

2013年,中国航天用捷报掀开了新年的盖头。

1月5日,“嫦娥二号”卫星在成功飞跃探测图塔蒂斯小行星后,再突破1000万千米,不仅首次实现了飞跃小行星的近距离探测,还创造了“中国新高度”。

然后,人们的目光开始聚焦在“神十”上。“神十”飞行任务是一个承前启后的任务,是载人天地往返运输系统的首次应用性飞行。完成“天宫一号”和“神舟十号”交会对接任务,是中国载人航天第二步任务第一阶段的完美收官之战,此后将全面进入空间实验室和空间站研制阶段。整个太空飞行比“神九”多两天,正好跨入中期太空飞行的门槛。除开展空间科学实验、航天器在轨维修试验和空间站有关关键技术验证试验外,还首次开展了面向青少年的太空科学讲座科普教育活动。

“神十”飞行乘组的三名成员分别是:聂海胜,01号航天员,指令长。八年前,曾执行“神六”飞行任务。49岁的他是中国第一位飞向太空的将官航天员,还承担着手控交会对接的操作任务。在我国载人航天飞行史上,这两项艰巨任务首次由同一人承担。

张晓光,02号航天员。他的15年追梦历程并不平坦,但战胜困难和挫折的过程,丰富了他的人生,也教会他沉着坚定。他说:“成功者其实不是从不失败的人,而是从不放弃的人。” 张晓光有个外号叫“洒水车”,这是战友们给他起的。战友们无数次看着他为了任务,在训练场上、在跑道上、在篮球场上洒下勤奋的汗水,他们在用这样一个称呼表达着对张晓光努力的肯定。

张晓光最喜欢的一本书是路遥的《平凡的世界》。尽管已看过了这么多年,他仍清晰地记得《平凡的世界》里的每一个细节。“我有书里主人公孙少平的影子。”张晓光说,“他的成长,他的质朴,他的积极向上,特别是他身上蕴含的大爱,深深吸引着我。”

“神十”任务,也让张晓光从一名摄影爱好者变成了太空摄像师。太空授课的精彩画面已成为许多人心中永远的记忆。为了更好地呈现,把最好的画面传到地面,张晓光想了很多办法。

王亚平,03号航天员。人们称她“神女二号”,她也是我国踏入太空的首位“80后”。她在本次任务中除了常规的飞行器状态监视、空间实验、设备操控外,还负责太空授课和乘组生活照料。面容姣好的王亚平被网友赞为“全宇宙最美的航天员”。

2013年6月20日,全国8万余所中学的6000余万名师生和许多关注“神十”的群众一道等来了“神十”女航天员王亚平作为主讲教师的精彩授课。从这一刻起,她成为继美国芭芭拉·摩根之后世界上的第二位太空教师。

弯弯的柳叶眉、清澈的双眸、甜美的笑容,王亚平让人眼前一亮。“我是王亚平,本次授课由我来主讲。”随着这一句来自天宫的问候,有史以来内容最神奇、教室最高远、观众人数最庞大的一课开始了。

指令长聂海胜率先展示起了悬空打坐“绝技”。王亚平用手指轻轻一推,聂海胜摇晃地飘出很远,形象地展示了太空失重环境下物体运动的奇妙特性。轻松拉开大幕之后,王亚平变起了一出出戏法:圆周运动的单摆、不变轴向的陀螺、晶莹剔透的水膜、红雾弥漫的水球……中国第一堂太空授课在趣味与惊奇中完美展现。

清楚的演示、到位的操作、生动趣味的语言和娴熟的操作手法,让这位漂亮、具有亲和力的太空老师深得学生们的喜爱,让中国的太空第一课笑声不断,惊喜连连。

飞天梦永不失重,科学梦张力无限。中国人终于把上课的讲台延伸到了太空中,延伸到了“天宫一号”上。

太空生活33天

2016年12月20日,党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等在北京人民大会堂会见“天宫二号”和“神舟十一号”载人飞行任务航天员及参研参试人员代表

2016年11月18日,“神舟十一号”飞船返回舱首次从高度约393公里的轨道上成功着陆在内蒙古中部预定区域,航天员景海鹏和陈冬结束了33天太空生活,平安归来。飞船着陆后,景海鹏自主打开返回舱舱门。在我国载人飞船的历次返回中,这还是首次。

这一老一新的默契组合成就了我国迄今为止时间最长的一次载人航天飞行。这次任务中,航天员在天上实行与地面一样的作息制度,每周工作6天,每天8小时。航天食品也更加丰富,一共有100多种。

为了应对长期飞行对身体的影响,航天员需要进行拉力器、自行车、跑台锻炼,还要穿着企鹅服对心肺功能下降、肌肉萎缩和骨丢失进行综合防护。为了保证航天员的健康,首次建立起了天地远程医疗支持系统,通过天地协同会诊来解决航天员的在轨“就医”问题。航天员进驻“天宫二号”后将开展多项在轨试验,在轨接受医学超声检查,进行太空养蚕、植物栽培等,开展的科普活动也精彩纷呈。

作为中国首批航天员,景海鹏用非凡的努力成就了他的足够幸运:“神七”飞天,他与翟志刚、刘伯明漂亮地完成了首次太空出舱行走任务;“神九”飞天,身为指令长的他和刘旺、刘洋珠联璧合,让世界目睹了中国首次载人交会对接的精彩;今天,再一次被任命为“神十一”航天员乘组指令长的他,和战友陈冬胜利完成在太空驻留一个月的挑战。超常的坚持和毅力也给了他丰厚的回报:飞天时间越来越长——从“神七”3天、“神九”13天到“神十一”33天;飞天高度越来越高——此次“神舟”“天宫”组合体飞行的高度比以往抬高了50公里。景海鹏还在“天宫二号”空间实验室迎来了他50岁的生日,成为中国出征太空年龄最大的航天员。从饱满的精神状态到洪亮的应答口令,他在举手投足中流露出自信和从容、执着与坚守。他不惧挑战,更似在享受这次太空之旅。

作为景海鹏的默契搭档,陈冬此次在太空的表现沉稳优异。景海鹏为同伴打了一百分。

38岁的陈冬和景海鹏同属马,却差了整整一轮。6年前,他追随英雄的脚步,加入飞天“梦之队”,成为我国第二批航天员。

在首批航天员吴杰眼里,陈冬是不折不扣的学霸,“没有短板,都拔尖”。在法国进行失重飞机训练时,陈冬的英语从听力到口语都令人叹服。

一个人的梦想是有重量的。在陈冬的梦想里,从蓝天到太空,他的人生理想在一步步升华,他的努力也在层层叠加。

在航天员系统副总设计师黄伟芬的眼里,“他的入选是一个必然”。陈冬从初选到定选,在同批航天员中成绩都是第一。他的融会贯通能力有时让教员吃惊,他对完美的追求让人赞叹不已。

出征前,陈冬对喜欢看星空的双胞胎儿子说:“爸爸出趟远门,你们有时间就看看夜空,找找比较亮的星星,说不定爸爸就在那里,然后给爸爸打声招呼。”

“神舟十一号”飞船进入太空,景海鹏和陈冬的一段“私房话”被媒体曝光,成为大热门:

整流罩刚打开时(陈冬第一次看见太空),

陈冬:哇!很漂亮!

景海鹏:爽不爽?

陈冬:特别漂亮!

景海鹏:我问你爽不爽?

陈冬:爽!

一个接地气的“爽”字感染了大众,彰显了国力强大的骄傲和自豪,也传递着航天员举重若轻的自信和从容。“高大上”的航天科技活动成为具有亲和力的全民科普,确实是非同凡响的“爽”!

2016年是我国航天事业创建60周年,也是我国载人航天工程发展进程中极为辉煌的一年。载人航天接连实施“长征七号”首飞和“天宫二号”与“神舟十一号”的三次飞行任务,目前正在积极备战“天舟一号”飞行任务,第三批航天员选拔在即。

从无人到有人,从“一人一天”到“多人多天”,从“神舟”到“天宫”,从出舱活动到交会对接再到长期太空飞行……从1999年那个深秋开始,中国载人航天工程的每一次飞行,不仅刷新着一个民族在茫茫太空中的高度,也展示着航天事业创造的“中国速度”。以景海鹏、陈冬成功返回的那一刻为标志,中国已进入全面建设太空站时代。

不远的将来,更多中国人的身影将会出现在中国太空站。我们期待下一张中国面孔的出现!

责任编辑/于溟跃