杨振宁和李政道教授获诺贝尔奖提名情况探微

朱安远 郭华珍

摘要:中国留美理论物理学家杨振宁和李政道博士因首先提出宇称不守恒定律而荣膺1957年诺贝尔物理学奖。根据诺奖官网截至1966年现有的诺物奖提名数据库检索发现,杨李是历史上已知的唯一一次“未获诺奖提名”便荣膺诺奖者。笔者试图对这种极为特殊的现象成因进行探讨,在推测的基础上综合分析得出了合理结论:诺奖提名情况保密50年的规定并不是一成不变的,杨李在诺奖提名数据库中的信息缺失是因为当事人仍健在或出于某些个人原因而引起的,他俩并非真正是“未获诺奖提名”而荣膺诺奖者。在对吴健雄女士未能与杨李共享诺物奖的原因予以探究的同时,还简明扼要地介绍了中国人早期自然科学博士学位获得者以及详细阐述了科学大师杨振宁教授三大科学成就与诺贝尔奖和菲尔兹奖的关联关系。

关键词:诺贝尔奖(诺奖);诺贝尔物理学奖(诺物奖,PH);诺贝尔化学奖(诺化奖,CH);诺贝尔生理学或医学奖(诺医奖,PM);诺贝尔(自然)科学奖;诺贝尔奖提名(诺奖提名);物理学奖诺贝尔委员会(物诺委);杨振宁;李政道;吴健雄;弱相互作用;宇称不守恒定律;杨—米尔斯规范场理论(YMT);杨—巴克斯特方程(YBE);菲尔兹奖;超弦理论

1 杨振宁和李政道博士荣膺1957年诺贝尔物理学奖

诺贝尔奖始颁于1901年,截至2016年共有881人885人次摘得诺奖桂冠,另有23个组织机构在24个年度内26次赢得诺和奖。[1~2]中国人首次提名诺奖是北京协和医学院生物化学家吴宪教授(1893—1959)提名2名美国生物化学家诺思罗普(1946CH32)和萨姆纳(1946CH31)竞争1932年诺医奖。中国人首次获诺奖提名是医学家、公共卫生学家和传染病学专家伍连德博士(Wu LienTeh=Gnoh Lean Tuck,1879—1960,生于马来西亚,1905年5月25日获剑桥大学伊曼纽尔学院MD,获诺奖提名时拥有英国和中国双重国籍)成为1935年诺医奖候选人,其提名人是时任广州岭南大学医学院教授的美国贵格会传教士医生吉百利(中文名嘉惠霖,William Warder Cadbury,1877—1959)。[3]迟至80年后的2015年,屠呦呦女士(2015PM31)荣幸地成为当年诺医奖得主,中国人萦绕心头已久的诺医奖梦才最终得以实现。[4~10]

针对粒子物理学(又称高能物理学)界当时令人困惑的θτ之谜(2π偶宇称衰变模式:θ→π++π0;3π奇宇称衰变模式:τ→π++π++π0,后证实θ和τ实为同一种粒子,即K介子),1956年10月1日美國哥伦比亚大学李政道教授和布鲁克海文国家实验室访问学者杨振宁教授这2位青年才俊联名在美国物理学会主办的《物理学评论》杂志发表了著名论文《弱相互作用中的宇称守恒质疑》[11],文中他们利用当时已搜集到的许多实验资料,经理论分析和逻辑推理后,大胆地冲破宇称守恒普适性的羁绊,首先提出李—杨假说(经实验验证后便成为物理学定律,即宇称不守恒定律):基本粒子在弱相互作用(β衰变和μ子衰变均是典型的弱相互作用)中并不存在宇称守恒,还给出了实验测量离散对称性C(charge conjugation,即电荷共轭变换)、P(parity reversal,即空间反演,由此而定义宇称)和T(time reversal,即时间反演)的严格条件,指出已有的弱相互作用实验并未验证过宇称守恒,同时还提出可用5种实验方案来检验他们的预言:①在低温下Co60极化β衰变中测量β射线的角分布。②在βγγ′三体关联实验中测量它们的动量。③在π+р→Λ0+θ0,Λ0→р+π实验中测量+R和R的出现几率。④在π→μ+ν,μ→e+ν+ν级联衰变实验中测量β射线的角分布。⑤在Ξ→Λ0+π,Λ0→р+π级联衰变实验中测量β射线的角分布。作者在文中对第5种实验方案只是一笔带过,未予详细讨论。

1957年1月,哥伦比亚大学吴健雄小组和伽文—莱德曼小组以及芝加哥大学泰勒格第小组等分别独立地完成宇称不守恒验证实验,毋庸置疑地证实了宇称不守恒定律。鉴此,同年10月31日(12月10日举行传统的颁奖典礼),瑞典皇家科学院宣布“因他们对弱相互作用中宇称不守恒定律的深入研究以及由此导致有关基本粒子方面的许多重要发现”(for their penetrating investigation of the socalled parity laws which has led to important discoveries regarding the elementary particles)而授予中國留美理论物理学家杨振宁和李政道博士当年诺贝尔物理学奖。李政道和杨振宁从正式发表获奖论文到荣膺诺奖,相隔仅13个月整,这种情形在诺奖颁奖史上是速度最快的和十分罕见的。同年12月11日杨振宁和李政道在斯德哥尔摩分别发表题为《物理学中的宇称守恒及其他对称定律》(The law of parity conservation and other symmetry laws of physics)和《弱相互作用和宇称不守恒》(Weak interactions and nonconservation of parity)的诺贝尔演讲。

前苏联理论物理学家和教育家朗道(1961PH)号称是罕见的全能物理学家(百科全书派),他在现代理论物理学的众多研究领域都做出过重要贡献,但他自恃智力超群,喜欢独断其是,固执傲慢且过于自负,因受传统观念束缚和囿于成见而使前苏联年轻的物理学家错失了一次难得的诺物奖获奖机会:1950年代,在朗道领导下的约瑟夫·沙皮罗(Iosif/Iosif Solomonovich Shapiro,1918—1999)也在积极地探索“θτ疑难”,1956年他比李杨早几个月就已得出在介子衰变和β衰变(均属弱相互作用)时宇称不守恒的结论,但在他将论文提交给朗道审定时,朗道对此重大研究成果竟不屑一顾,以“学阀”作风一笑置之而扣压不予发表。[12~13]文献[14]中将“沙皮罗”标注为“I.I.Shapiro”是错误的,因欧文·沙皮罗(Irwin Ira Shapiro,1929—)是美国天体物理学家。

文献[15]P18表4中列明,1901—1980年诺贝尔自然科学奖获奖成果从发表到获奖时间间隔1~4年者共计47人次(PH=17,CH=13,PM=17)。文献[16]P9表2中列明,1901—2009年诺贝尔自然科学奖获奖成果从发表到获奖时间间隔1~5年者共计71人次(PH=29,CH=21,PM=21,PM中的最小值是2年)。除杨李以外,迄今笔者确知的从获奖成果发表(发现)到荣获诺奖间隔时间只有1年多的诺贝尔科学奖得主还有:①法国籍波兰裔放射化学家和物理学家居里夫人(1903PH33+1911CH):1898年7月18日和12月26日居里夫妇从沥青铀矿中首先分别发现放射性元素钋(Polonium)和镭(Radium)并由此共享1903年诺物奖。1910年居里夫人和丈夫的学生、法国化学家德比尔纳(AndréLouis Debierne,1874—1949)合作,从100 mg极纯净的氯化镭(RaCl2)镭盐水溶液中首次成功制备出白色的纯金属镭并测定其各项物理化学性质。[17~18]翌年居里夫人便以“表彰她在推进化学发展过程中所作出的贡献:发现元素镭和钋,分离出纯金属镭,对镭这个神奇元素及其化合物性质的研究”(in recognition of her services to the advancement of chemistry by the discovery of the elements radium and polonium,by the isolation of radium and the study of the nature and compounds of this remarkable element)再次赢取诺奖,从而成为世界上首位双料诺奖得主。居里夫人荣获诺化奖得益于时任物诺委委员(任期:1900—1927年)、瑞典物理化学家阿伦尼乌斯(1903CH)的策划和运作,他既不是化诺委委员,又不是瑞典皇家科学院化学学部成员,但他对有关诺化奖的事宜更感兴趣,也很有影响力。1911年12月11日居里夫人发表题为《镭与化学中的新概念》(Radium and the new concepts in chemistry)的诺贝尔演讲。②德国有机化学家和生物化学家汉斯·费雪(1930CH):1929年率先实现氯化血红素(haemin,原血红素则是heme或haem。血红素和叶绿素都是由4个吡咯环构成的卟啉环系衍生物,血紅素又称亚铁原卟啉)的人工全合成,翌年便以“因他研究确定了血红素和叶绿素的结构,特别是合成了血红素”(for his researches into the constitution of haemin and chlorophyll and especially for his synthesis of haemin)赢取诺奖[19],1930年12月11日发表题为《关于血红素及其与叶绿素之间的关系》(On haemin and the relationships between haemin and chlorophyll)的诺贝尔演讲。③美国生物化学家和有机化学家维格诺德(1955CH):1954年率先合成人体脑垂体后叶催产素(人工合成的纯化催产素是一种八肽激素,分子量是1000)和加压素(vasopressin或ADH=antidiuretic hormone),文献[20]是一份总的合成报告,这是世界上首次采用人工方法合成的天然活性多肽激素(由氨基酸通过多个肽键而形成的激素)。翌年便以“因他对生物化學中重要的硫化合物的研究,特别是首次合成多肽激素”(for his work on biochemically important sulphur compounds,especially for the first synthesis of a polypeptide hormone)赢取诺奖,1955年12月12日发表题为《一种磺胺类药物的研究——从胰岛素到催产素》(A trail of sulfa research:from insulin to oxytocin)的诺贝尔演讲。此前临床应用的催产素是从猪脑垂体后叶中提取的,纯度低,且产物内会混有带副作用的加压素。④意大利粒子物理学家和发明家鲁比亚以及荷兰粒子加速器物理学家和工程师范德梅尔(1984PH21/22):获奖成果是发现传递弱相互作用的中间矢量玻色子W±和Z0粒子。[21~22]⑤德国物理学家柏德诺兹和瑞士物理学家卡尔·穆勒(1987PH21/22):获奖成果是发现高温超导电性,即发现金属氧化物陶瓷高温超导体。[23~24]文献[25]中将澳大利亚病毒学家和免疫学家伯内特(1960PM21)也列入这个名单,笔者认为是不对的,因实际情况是这样的:1949年伯内特等人首倡获得性免疫耐受性理论[26],1953年被英国生物学家梅达沃(1960PM22)小组的实验所证实[27~28],该理论的出现标志着现代免疫学理论的诞生。1959年伯内特基于上述理论而出版其学术专著《获得性免疫的克隆选择理论》(The clonal selection theory of acquired immunity,剑桥大学出版社),详述他自认为一生中最重大的科学贡献。1960年他俩“因发现获得性免疫耐受性”(for discovery of acquired immunological tolerance)而荣获诺医奖。

杨振宁(Chen Ning Franklin Yang,1922年10月1日出生于今安徽省合肥市庐阳区四古巷,其生日诺奖官网采用“9月22日”说,1955年晋升为普林斯顿高等研究院研究员/教授,1959年当选为美国艺术与科学院院士,1965年当选为美国国家科学院院士)和李政道(Tsung Dao Lee,1926年11月25日出生于上海市,祖籍苏州市,其生日诺奖官网采用“11月24日”说,1956年晋升为哥伦比亚大学教授,1959年当选为美国艺术与科学院院士,1964年当选为美国国家科学院院士)荣膺诺奖时持有中华民国护照,是名副其实的中国人,他俩分别于1964年(3月23日)和1962年才加入美国国籍。关于杨李的出生地,当时中美之间还发生过一段小插曲:1957年11月1日《参考消息》头版据“美联社斯德哥尔摩10月31日电”以《李政道和杨振宁获得今年诺贝尔物理学奖金》为题予以报道,编译者添加的副标题则是“美联社厚颜无耻地把他们称作美国人”,因为美联社驻斯德哥尔摩记者误将李杨视为“两位年轻的美国出生的中国原子核科学家”,还将杨振宁当时的年龄误作“27岁”(时为35岁)。实际上,当天“美联社新泽西州普林斯顿10月31日电”就对上述出生地的错误说法及时予以纠正,文中表述已修正为“两位出生在中国的年轻科学家”和“两人都不是美国公民,不过都长期住在美国”。[29]

1942年杨振宁以《群论与分子光谱》(Group theory and molecular spectra)获国立西南联合大学(其前身国立长沙临时大学于1937年8月28日由国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学联合组建,1938年4月开始西迁昆明,同年5月4日开始上课,1946年7月31日正式解散。西南联大时期的3校本科教育合并,研究生教育则相对独立)物理学BSc(1938年夏考取化学系,暑期自学物理而改变兴趣,未及开学就通过理学院院长吴有训而改换到物理系),指导教师是吴大猷,文献[30]中所记述的标题《关于分子光谱学与对称性原理》是不准确的,《群论与多原子分子的振动》[31]则是吴大猷当时交给杨振宁的1篇参考文献,该文是关于群论和分子光谱学的总结性文章。1944年以《关于有序—无序转变的统计理论》(Contributions to the statistical theory of orderdisorder transformations)获国立清华大学物理学MSc,硕导是王竹溪,文獻[32]中则记述杨振宁的的硕士论文由《晶格常数及相互作用能与有序度的关系》和《超晶格统计理论中准化学方法的推广》[33]2部分组成。固体和半导体物理学家黄昆(Kun Huang,1919—2005,其硕导是吴大猷,1948年获英国布里斯托大学物理学PhD,博导是莫特=1977PH32,1955年当选为中科院院士,中国固体物理学之父,中国半导体物理学之父)、美籍华裔电机工程专家张守廉(Sheldon ShouLien Chang,1920—2013,其硕导是周培源,1947年获普渡大学电机工程PhD)和杨振宁是同一届硕士研究生,3个高才生同住一个宿舍,几乎形影不离,且经常展开激烈辩论,故获“西南联大三剑客”或“物理系三才子”(黄昆属北京大学硕士,其余2位属清华大学硕士)之美誉。杨振宁于1948年获芝加哥大学物理学PhD,其博士论文《关于核反应角分布与测量问题》很短(最初只有3页多,后在博导的要求下加长到13页[34]),正式发表时仅仅只有8.5页[35],博导是美国籍匈牙利裔理论物理学家特勒(Edward Teller,1908—2003,1941年入籍,被誉为世界“氢弹之父”)。

李政道先生不仅没有学士和硕士学历,甚至因战乱连小学和中学毕业的正式文凭都未能取得。1950年初他以“有特殊见解和成就”通過博士论文《白矮星内的氢含量》(Hydrogen content of white dwarf stars,文献[36]是基于博士论文而正式发表的论文)的答辩,获芝加哥大学物理学PhD,时称“神童博士”,其博导是费米(1938PH)。

在量子理论中,每种粒子都可以用不同形状的波(波函数)来表示。当一种粒子因弱力而衰变时,一种波就转变成另一种波。这些变换可以被分为5种不同类型:标量(scalar)、矢量(vector)、轴矢量(axial vector)、赝标量(pseudoscalar,无方向,类似于经反射变换后的标量,它在空间转动下不变而在空间反演下变号)和张量(tensor,一种高度抽象而晦涩难懂的物理量)。杨振宁和李政道自1948年起开始通力密切合作进行科学研究,合作期间俩人取得过骄人的成绩,后来双方主要因在排署名先后以及贡献大小等问题方面出现争执和怨恨而于1962年5月起中断合作,彻底决裂而分道扬镳。宇称不守恒思想的重大突破源自将赝标量概念引入到原子核β衰变的分析和研究中,关于究竟是谁率先提出这一突破性思想是杨李之争的焦点所在。[37]根据世界科学共同体的惯例,2人及以上多人合作取得科研成果(包括发表论文、申请专利和获得褒奖等),关于各自的贡献、权属利益和荣誉大小等问题,若无事先的明确约定,则当事人平等分享,通常与排署名先后无关。鉴此,在2~3人分享诺奖时,一般情况下,自1990年开始实行按获奖者姓氏英文字母先后排序(在3人分享诺奖时,1/2奖金获得者有可能排名第二或第三,笔者认为这样处理是不妥的,1/2奖金获得者理应优先排名第一)替代以往按其贡献大小排序的规定。经笔者核实,1980—1989年的全部诺奖得主都符合按姓氏英文字母先后排序的规定。[38]顺便指出,尽管1957年诺物奖得主的排序在诺奖官网上是Chen Ning Yang and TsungDao(T.D.)Lee,但这种排序并无过多含义,不要过度解读。

现顺便补充完善一下笔者在文献[39~40]下篇P203右侧中的相关内容:杨振宁和李政道教授1957年4月(5月5日晚在该大学阿尔伯特·爱因斯坦医学院领奖)共同获得的是纽约市叶史瓦大学阿尔伯特·爱因斯坦科学纪念奖(Albert Einstein Commemorative Award in Science of Yeshiva University,始颁于1956年),该奖的影响力相对较小。阿尔伯特·爱因斯坦医学院(Albert Einstein College of Medicine)于1953年3月15日成立于纽约市。

自然界的一切相互作用都可归结为4种基本相互作用(对应于4种自然作用力,按作用力自大到小排序):强相互作用、电磁相互作用、弱相互作用和引力相互作用,传递场相互作用的媒介粒子(均属玻色子)数分别是8种(胶子)、1种(光子)、3种(中间矢量玻色子W±和Z0)和1种(引力子),其描述理论分别是量子色动力学QCD(quantum chromodynamics,1973年基于规范场论而创立)[41~42]、量子电动力学QED(quantum electrodynamics,量子场论中最成熟的一个分支,创立可重整化的QED是1965年诺物奖的获奖成果)、量子味动力学QFD(quantum flavourdynamics)和量子引力动力学QGD(quantum gravitational dynamics,尚未出现)。U(1)、SU(2)和SU(3)是利用数学概念群(李群)来表示的3种内禀规范变换,它们都是规范对称群,所谓3维特殊幺正群SU(3)可视为由所有3×3特殊幺正矩阵所组成的群。电磁场(光子场)是一种严格的局域规范对称性可交换群U(1),即阿贝尔群规范场。不可交换的非阿贝尔群SU(2)大致对应于弱相互作用,其左对称性模型是SU(2)L,右对称性模型是SU(2)R,SU(2)×U(1)则是一种味对称性(flavour symmetry)模型。不可交换的非阿贝尔群SU(3)(夸克模型)对应于强相互作用(胶子场),其色对称性(color symmetry)模型是SU(3)C。1954年杨振宁和米尔斯率先将阿贝尔群中的规范场概念推广到非阿贝尔群,将QED的框架推广到强相互作用,即SU(2)是U(1)的重要演化和推广。

2 杨振宁和李政道教授获诺贝尔奖提名情况探微

根据诺奖的遴选流程和评选规则,获取诺奖提名是赢得诺奖的前提和必由之路,未获诺奖提名是不能赢取诺奖的。

迄今,诺奖官网提名数据库(以下简称数据库)中已公布了1901—1966年的诺物奖提名情况。因诺奖可延后1年(即往前追溯1年)颁发,以下3位诺物奖得主的被提名与获奖情况稍显特殊(他们在获奖年度均未获得过诺奖提名):①英国物理学家巴克拉(1917PH*):一生只获得过1次诺奖提名,即1918年的1人次诺物奖提名,提名人是卢瑟福(1908CH,核物理学之父)。②瑞典物理学家卡尔·西格班(1924PH*):一生只获得过1次诺奖提名,即1925年的3人次诺物奖提名。③德国实验物理学家古斯塔夫·赫兹(1925PH22*):一生只获得过2次诺奖提名,即1924年和1926年各1人次诺物奖提名。[43~44]

基于诺物奖的被提名与获奖情况,除上述3人稍显特殊以外,最令人惊诧和十分蹊跷的是,现有整个被提名名单中竟无杨振宁和李政道的踪影,也就是说杨李“未获诺奖提名”便“出人意料”地荣膺诺獎,这种情形是笔者从事诺学研究以来所遇见的唯一一次例外。这种极为特殊的情况违背常理且有悖惯例,为此笔者曾一度困惑不已。李杨的获奖论文《弱相互作用中的宇称守恒质疑》正式出版于1956年10月1日,当时他俩都很年轻,且该文只是理论推测而尚未经物理实验证实。吴健雄小组关于宇称不守恒的判决性实验于次年1月9日获得圆满成功。诺奖提名时间是始于当年9月而止于次年1月31日,假若杨李因时间紧迫而未获1957年度诺物奖提名亦属正常。基于上述判断和分析,笔者曾只好勉强地推测出以下3种可能性:①在1月31日(“2月1日”说不准确)诺奖提名截止日期以后和物诺委委员首次会议召开之前,由物诺委成员增补提名,因不明原因(被提名者仍健在?)而未被载入数据库中。②数据库中有關诺奖的提名信息并不是疏而不漏的,可能会因某些特殊原因而故意隐藏。杨李仍健在很可能就是一个主要因素,但似乎并不尽然,2014年笔者在撰写关于“激光之父”汤斯(1915.07.28—2015.01.27)的长文时[45~50],曾密切关注过他的诺奖提名和被提名情况,当时在数据库中是可以查询到仍健在的汤斯的提名和被提名信息的。③在最终的全体院士投票环节中翻盘胜出(类似于1912年诺物奖得主达伦)。当时笔者还分析认为:第①种可能性最大,第②种可能性次之(现如今看来,应是第②种可能性最大),第③种可能性甚小(因未曾听闻当年发生过物诺委推荐人选被推翻之事,况且未获提名者能否被物诺委推荐并最终胜出也存在着较大的疑问)。

杨李的诺奖提名情况是困扰笔者心头达3年之久的“θτ之谜”,2017年4月4日因笔者在诺物奖提名数据库中的一次偶然检索而从“乌云密布”到豁然开朗。首先检阅笔者手头留存的2014年时诺奖官网提名数据库中李政道的诺物奖提名情况(见表1),再重新从数据库中检索李政道的现有情况,笔者惊讶地发现李政道原有的2次诺奖提名情况竟然已“消失”得无影无踪,相应地截至1964年的诺物奖提名函数量也从“2547件”变成“2545件”。经笔者综合分析判断,很可能是诺奖官网工作人员因提名者李政道先生仍健在或应提名者个人要求而故意删除之,杨振宁先生在数据库中没有提名函也可能是出于同样的原因。前溯并推演之,现基本上可以断定:杨李提名和被提名诺奖的情况在数据库中的信息缺失是因为当事人仍健在或出于某些个人原因而引起的,也就是说杨李并非真正是“未获诺奖提名”而荣膺诺奖者。由此可以判定,诺奖提名情况保密50年的规定并不是一成不变的,实际上可根据需要灵活掌握。诺医奖的提名情况现仍只公布至1953年,早已超过60年之久。

杨李荣膺诺奖后是否还获得过诺奖提名,细节暂不详。杨振宁已跻身于世界级伟大物理学家(如牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦=1921PH*、尼尔斯·玻尔=1922PH、狄拉克=1933PH22、薛定谔=1933PH21、海森堡=1932PH*、费米=1938PH、费曼=1965PH33和朗道等)的前列,他在理论物理学领域的贡献非凡、成就巨大[51],在国内外学术界享有崇高声誉和威望。对称性在杨振宁的整个研究生涯中占据着中心地位,故他被学界誉为“对称性之王”(Lord of Symmetry)。杨振宁的一些研究成果已成为物理学和数学发展史上的里程碑,故有人赞誉说:“如果说20世纪上半叶爱因斯坦是物理学的旗手,那么下半叶当推杨振宁”。[52]美国籍意大利裔核物理学家塞格雷(1959PH21)曾赞誉杨振宁为“(爱因斯坦之后)全世界几十年来可以算为全才的三个理论物理学家(杨振宁、费曼和朗道)之一”。自1970/80年代起,YMT/YBE才逐渐凸显其极其重要的作用和价值,对物理学和数学的发展都影响深远,杨振宁的学术声望和影响力日隆,学者们对他能否因规范场论而再次登上诺物奖的科学殿堂议论不断,故他获诺奖后再获诺奖提名的可能性甚大(李政道的可能性则相对较小)。[53]

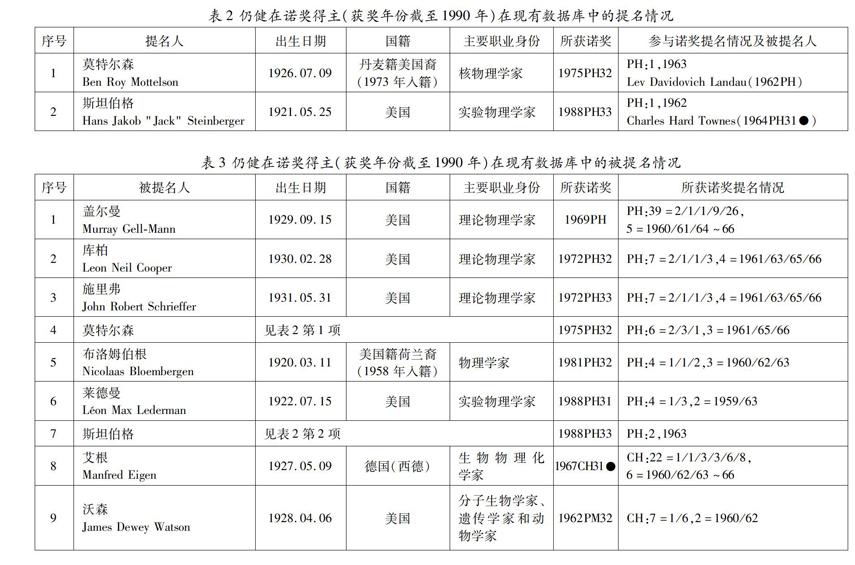

笔者认为,现有数据库中以李政道仍健在为由或应提名者个人要求而故意隐藏了他的2件诺奖提名函,但仍健在诺奖得主(获奖年份截至1990年)在现有数据库中的提名和被提名情况依然存在(见表2和表3)。数据库中录用原则很不明晰,甚至采用多重标准,令人迷惑。顺便指出,现有数据库中诺物奖/诺化奖和诺医奖的提名情况截至年份分别是1966年和1953年。

参考文献:

[1]朱安远,朱婧姝,郭华珍.诺贝尔奖及诺贝尔奖得主大盘点(上)[J].中国市场(营销版),2016,23(27):213223.

[2]朱安远,朱婧姝,郭华珍.诺贝尔奖及诺贝尔奖得主大盘点(下)[J].中国市场(营销版),2016,23(31):252260,288.

[3]胡万亨,周程.中国第一位诺贝尔科学奖提名人与被提名人[J].科学与管理,2016,36(5):39.

[4]朱安远,郭华珍.诺贝尔奖的风向标——美国拉斯克奖概览[J].中国市场(营销版),2016,23(5):183194,208.

[5]朱安远,郭华珍.青蒿素之母——2015年诺贝尔生理学或医学奖新科得主屠呦呦(一)[J].中国市场(营销版),2016,23(9):199208.

[6]朱安远,郭华珍.青蒿素之母——2015年诺贝尔生理学或医学奖新科得主屠呦呦(二)[J].中国市场(营销版),2016,23(14):186194.

[7]朱安远,郭华珍.青蒿素之母——2015年诺贝尔生理学或医学奖新科得主屠呦呦(三)[J].中国市场(营销版),2016,23(18):233245.

[8]朱安遠,郭华珍.青蒿素之母——2015年诺贝尔生理学或医学奖新科得主屠呦呦(四)[J].中国市场(营销版),2016,23(22):260272.

[9]朱安远,郭华珍.美国沃伦·阿尔波特基金奖概览(上)[J].中国市场(营销版),2016,23(44):200206.

[10]朱安遠,郭华珍.美国沃伦·阿尔波特基金奖概览(下)[J].中国市场(营销版),2016,23(48):214218,231.

[11] T.D.Lee,C.N.Yang.Question of parity conservation in weak interactions [J].Physical Review,1956.10.01(Received 1956.06.22),104(1):254258.

[12]黄守学.物理学发展规律与成见的阻碍作用[J].四平师院学报(自然科学版),1981 (1):98106,97.

[13]李光.θτ疑难的揭晓及其科学方法论启示[J].社会科学,1986 (6):6266.

[14]程民治,朱爱国.“上帝的鞭子也会打错地方”——论物理学家的失误及其教育功能[J].巢湖学院学报,2012,14(4):150156.

[15]江之水,陈益升.诺贝尔科学奖与科学发现[J].科学对社会的影响,1994 (2):1424.

[16]陈其荣.诺贝尔自然科学奖获奖成果的检验期探究[J].河池学院学报,2010,30(3):715.

[17] M.P.Curie,M.A.Debierne.Sur le radium métallique(On metallic radium)[J].Comptes Rendus Des Séances De Lacadémie Des Sciences,1910.09.05,151(10):523525.

[18] 白欣,王晓义,冯晓颖.居里夫人——放射化学的奠基人——为纪念居里夫人获得诺贝尔化学奖100周年及2011“国际化学年”而作[J].化学通报,2011,74(5):474478.

[19] [美国]美国化学学会C&EN(1998.01.12).化学成长为现代科学——过去75年来化学领域的深刻变化(上)[J].白路娜,译,戴立信,校.世界科学,1998 (8):812.

[20] Vincent du Vigneaud,Charlotte Ressler,John M.Swan,Carleton W.Roberts,Panayotis G.Katsoyannis.The synthesis of oxytocin [J].Journal of the American Chemical Society,1954.06.20(Received 1954.04.28),76(12):31153121.

[21] CERN UA1 collaboration:G.Arnison,C.Rubbia,S.Van der Meer,et al.Experimental observation of isolated large transverse energy electrons with associated missing energy at sqrt(s)=540 GeV [J].Physics Letters B,1983.02.24(Received 1983.01.23),122(1):103116.CERNEP/8313.

[22] CERN UA1 collaboration:G.Arnison,C.Rubbia,et al.Experimental observation of lepton pairs of invariant mass around 95 GeV/c2 at the CERN SPS collider [J].Physics Letters B,1983.07.07(Received 1983.06.06),126(5):398410.

[23] J.G.Bednorz,K.A.Müller.Possible high Tc superconductivity in the BaLaCuO system [J].Zeitschrift für Physik B Condensed Matter,1986.06(Received 1986.04.17),64(2):189193.

[24] 孙丽娟.一篇学术论文引发的故事[J].编辑学刊,1997 (4):96.

[25] 李文婕.从诺贝尔奖看知识员工绩效评价的滞后性[D].武汉:华中科技大学硕士学位论文,2007.

[26] F.M.Burnet,F.Fenner.The production of antibodies(2nd ed.)[M].Melbourne:Macmillan,1949.

[27] R.E.Billingham,L.Brent,P.B.Medawar.Actively acquired tolerance of foreign cells [J].Nature,1953.10.03,172(4379):603606.

[28] 谢蜀生.抗体生成理论的演变及其对免疫学发展的影响[J].医学与哲学,1982 (5):15.

[29] 美联社新泽西州普林斯顿10月31日电.杨振宁就获得诺贝尔奖金发表谈话[N].参考消息,19571102(第4版).

[30] 张会.规范对称性的历史发展及其意义[J].自然辩证法通讯,1993,15(2):4352.

[31] Jenny E.Rosenthal,G.M.Murphy.Group theory and the vibrations of polyatomic molecules [J].Review of Modern Physics,1936.01,8(4):317346.

[32] 沈克琦.国立西南联合大学物理系——抗日战争时期中国物理学界的一支奇葩(I)[J].物理,1995,24(3):179187.

[33] C.N.Yang.A generalization of the quasichemical method in the statistical theory of superlattices [J].The Journal of Chemical Physics,1945,13(2):6676.

[34]景福冲.论文莫以长短论高低[J].湖南教育(下),2011 (10):26.

[35] C.N.Yang.On the Angular distribution in nuclear reactions and coincidence measurements [J].Physical Review,1948.10.01(Received 1948.06.09),74(7):64772.

[36] T.D.Lee.Hydrogen content and energyproductive mechanism of white dwarfs [J].Astrophysical Journal,1950.05(Received 1950.01.09),111(3):625640.

[37]肖明.宇称不守恒的发现史与“李杨之争”刍议——纪念宇称不守恒发现50周年[J].湖北教育学院学报,2006,23(8):913.

[38]朱安远,朱婧姝.纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖获奖者概览(上)[J].中国市场(营销版),2014,21(1):115121.

[39]朱安远,朱婧姝,郭华珍.20世纪最伟大的科学巨匠——阿尔伯特·爱因斯坦(上)[J].中国市场(物流版),2013,20(42):180188.

[40]朱安远,朱婧姝,郭华珍.20世纪最伟大的科学巨匠——阿尔伯特·爱因斯坦(下)[J].中国市场(物流版),2013,20(46):200205.

[41] H.Fritzsch,M.GellMann,H.Leutwyler.Advantages of the color octet gluon picture [J].Physics Letters B,1973.11.26(Received 1973.10.01),47(4):365368.

[42]曹天予.创立量子色动力学的关键进阶——有关量子色动力学创建的逻辑与历史注解[J].自然辩证法通讯,2014,36(1):112.

[43]朱安远.1901—1964年度诺贝尔物理学奖提名情况探微(上)[J].中国市场(营销版),2015,22(32):215230,260.

[44]朱安远.1901—1964年度诺贝爾物理学奖提名情况探微(下)[J].中国市场(营销版),2015,22(36):208223.

[45]朱安远.激光之父:1964年诺贝尔物理学奖得主汤斯博士——深切缅怀汤斯教授逝世1周年(一)[J].中国市场(营销版),2016,23(1):190197.

[46]朱安远.激光之父:1964年诺贝尔物理学奖得主汤斯博士——深切缅怀汤斯教授逝世1周年(二)[J].中国市场(营销版),2016,23(5):167175,198.

[47]朱安远.激光之父:1964年诺贝尔物理学奖得主汤斯博士——深切缅怀汤斯教授逝世1周年(三)[J].中国市场(营销版),2016,23(9):185193.

[48]朱安远.激光之父:1964年诺贝尔物理学奖得主汤斯博士——深切缅怀汤斯教授逝世1周年(四)[J].中国市场(营销版),2016,23(14):173182.

[49]朱安远.激光之父:1964年诺贝尔物理学奖得主汤斯博士——深切缅怀汤斯教授逝世1周年(五)[J].中国市场(营销版),2016,23(18):216227.

[50]朱安远.激光之父:1964年诺贝尔物理学奖得主汤斯博士——深切缅怀汤斯教授逝世1周年(六)[J].中国市场(营销版),2016,23(22):247257.

[51]施郁.物理学之美:杨振宁的13项重要科学贡献 [J].物理,2014,43(1):5762.

[52]高策.杨振宁:与爱因斯坦比肩的物理學家[J]..科学技术与辩证法,1998,15(4):3441.

[53]吴致远,梁国钊.关于杨振宁再获诺贝尔奖问题的一种异众观点[J].自然辩证法通讯,2010,32(1):108113.

作者简介:朱安远(1964),男,湖南邵东县人,工学学士(工业电气自动化专业),北京金自天正智能控制股份有限公司(股票代码:600560)市场营销中心销售总监和高级销售经理,高级工程师,主要从事工业自动化(尤其是冶金自动化三电系统)领域的市场营销和应用工作。兴趣和涉猎领域广泛,近期四大研究主题:①低压变流器电流过载能力指标:关注此事起始于1999年。基于低压交直流变流器,笔者首创电流过载能力指标的普适化四要素原则、等效电流系数学说和缺陷理论(可用于判断变流器的各种原始电流数据是否自洽),首开系统性定量分析研究电流过载能力指标之先河,开辟了变流器电流过载能力指标研究这一新领域。②诺贝尔奖获奖者:喜好此事起源于1981年,自称诺迷(类似于球迷、邮迷、歌迷或影迷),酷爱研究诺贝尔奖得主且乐此不疲,倡议在国际上创建诺学(The Study of Nobel Prizes,类似于中国的红学)。③总体标准差的统计估计方法:研究兴趣发端于笔者1987年对概率论与数理统计的系统性归纳和总结,自学过模糊数学。④陆家羲及组合数学:热心于此事肇始于陆家羲悲喜交加年和陆老师的忌年——1983年。业余爱好:数学、百科知识、集邮、彩票研究和灯谜等。Email:1461877797@qq.com。郭华珍(1964),女,湖南冷水江市人,临床医学硕士(康复医学与理疗学专业),副主任医师,主要研究方向:脑损伤患者的认知障碍评定与康复。