“宁年驿站”,姜家后裔重拾的站人江湖

绿绮

2006年9月8日,初秋的阳光投射在黑龙江省富裕县林场,光芒笼罩“来江始祖”姜纯的墓葬群,为姜家第十一代后裔姜冬梅开启了一条时空隧道。一幅动态的画卷在她眼前徐徐展开:

寒气凝结在公元1686年二月初一的北京沙河站,驾辕的花牛强忍着脖子上铜铃的冰冷,凝视着山海关,仿佛要将关口最后的底片嵌入脑海。花牛随着一声吆喝,缓缓前行。车轮碌碌,碾碎了被发配者的故乡梦。姜纯看了一眼车上的一家老小,又看了看迷茫的征途,迈开了走向吉林的第一步。这时,他还不知道,他将落脚在宁年驿站,成为黑龙江省富裕县站人始祖。

2017年,已经被商标注册的“宁年驿站”在夏日的绿荫中泛着古旧而凝重的光泽,姜家后裔姜冬梅环视“宁年驿站”怀旧微博馆,轻轻地舒了一口气。

姜冬梅出生在1970年,上小学之前一直和奶奶一起,住在富裕镇杨屯村。杨屯就是富裕县站人比较集中的村屯之一。

站人家一般是三间房,土墙。房盖的四角和屋脊两端用泥土制成翘首状,这是区分“站人”和“民人”的最基本標志。

姜冬梅的奶奶杨秀琴是典型的站人,她的爷爷去世的时候,奶奶才39岁,双胞胎儿子最大,15岁,最小的孩子五岁。六个儿女面对着失去父亲的噩运,只能用手紧紧攥住母亲的衣襟;一个没有成家的大伯哥也等着弟媳撑起这个家。

姜冬梅是姜家的大孙女,特别受奶奶疼爱。在姜冬梅的记忆中,奶奶的盘发一丝不乱,紧瘦小白褂搭配肥腿裤,操一口原汁原味的站话:“梅子,去哈什屋(仓房),把攒布(抹布)拿来!”菜园子田畦整齐,果实满架。煮熟的稷子饭已经喷出缕缕香味,她把锅盖和锅台擦了一遍,熄了火,然后用灶旁桶里的白灰刷了灶门;时钟敲打十二下,小冬梅收拾好炕上的嘎拉哈,到外屋帮助奶奶端饭;月上柳梢,老人和儿孙都进入了梦乡,她还在油灯下纳鞋底打袼褙。

多年以后,姜冬梅从站人文化著作中了解了站人历史。

明末,辽东总兵吴三桂把守山海关,前有多尔衮叫阵,后有李自成威胁。爱妾陈圆圆被李自成手下掠夺,吴三桂冲冠一怒,为清军打开了山海关的大门。康熙封他为平西王以示荣宠。吴三桂拥兵自重,和耿精忠、尚可喜联合叛乱,被康熙镇压。首犯枭首示众,余党发配边疆。

雅克萨战役之后,清朝和俄罗斯签订了《尼布楚条约》,划清了中俄黑龙江段边界,黑龙江地区急需军队驻防和人口开垦。于是,从吉林乌拉到黑龙江瑷珲设立25个驿站,平均每隔60里设一个驿站。三藩叛乱的余党884人统一被开赴雅克萨战役前线的清军押送到吉林,后转至黑龙江,充当站丁。这就是站人的由来。

富裕县境内有两个驿站,塔塔尔和宁年。姜纯等人在宁年驿站落脚。站丁们效仿当地达族人,挖地一至两米,然后在上边用树杆和毛草棚上盖,站人管这种居所叫“地窨子”。有的干脆在地上用几根木杆儿支起个三角架,然后再用毛草围拢覆盖,站人叫它“马架子”。

“姜”姓是站人中的名门望族,姜纯三个儿子,姜自荣、姜自富、姜自贵。姜冬梅是姜纯的三儿子姜自贵的后代,是姜家第十一代子孙。姜家有自己的族规。一头黑一头白的三棱木棍专打忤逆不孝的子孙,家庙的大门上一朵白莲花,旁边一行竖写的祖训:藕虽有隙不染半点尘泥。姜家后代谨记祖先训诫,少有伤风败俗之事。

二、抢救民俗,直奔站人文化

1989年,姜冬梅19岁,被分配到黑龙江省造纸厂,做了一名质检员。1996年,造纸厂《龙纸报》成立电视台,在全厂职工中招考编辑。10月10日,姜冬梅成了《龙纸报》的编辑。

2005年,富裕县电视台编辑岗位缺人。6月13日,姜冬梅被招进电视台新闻部,成了一名一线记者。2006年,她参加全省66个县市区新闻节目评选,拿了两个省级一等奖。

2006年是“来江始祖”姜纯来宁年驿站的第320年。姜家后裔第十代子孙富裕县原史志办主任、人大委员姜黎,发动富裕县境内外姜氏家族350多人,筹备姜纯墓揭碑仪式。姜家后裔自发捐款重新为先祖设立墓碑。这是继民国14年(1925年)由姜纯第七代孙姜金栋、姜金发自发为先祖立碑后的第二次大型祭拜活动。姜冬梅既是姜家后裔,又是随行记者。

2006年9月8日,这个初秋注定与众不同,姜纯墓的揭碑仪式让姜冬梅产生了寻根的强烈愿望。

姜冬梅和文管所的姜永文一道去站人比较集中的村屯富宁、小榆树等收集民俗老物件,采访站人家庭。采访中,她发现站人老物件虽然被历史风尘掩盖了青春的光泽,但却在晦暗褶皱中藏着灵动的故事。

姜冬梅在采访中看到了站人文化渐行渐远的脚步。大部分站人房屋已经翻新改造,存留下来的绝大部分年久失修。新生代站人的习俗追随现代,老物件保存意识淡薄。

作为姜家后裔,姜冬梅越来越强烈地意识到,再不保护站人文化,站人的后裔将无从祭奠祖先,无从知晓始祖为驿站为富裕县为黑龙江省作出的贡献。想到这一点,她不禁打了个寒颤,抢救站人民俗文化迫在眉睫。

后来,姜冬梅有意识地自己搜集老物件。很多人不理解她,开玩笑地称她为“破烂王”。她的丈夫冯勋友非常支持她,经常利用下乡的机会,帮她搜集老物件。他曾经在农户发现一把鱼刀,看到这物件很古旧,他却不知道鱼刀的用法。他和农户聊天,农户觉得这个县城人没有架子,说起话来很贴心,不仅把鱼刀送给他,还给他讲了鱼刀的用途。原来这鱼刀不是杀鱼用的,而是车老板用的。马拉超载的车下坡或过河时很容易马失前蹄。车老板就用鱼刀把马肚兜割开,马就能在主人的帮助下站起来。

从2006年至2014年,姜冬梅已经搜集站人老物件100多件。她看着这些宝贝既欢喜又忧伤。她不知道该用一种什么样的形式把它们展示给姜家后人,展示给想了解站人文化的人们。她决定找一处院落,安置站人老物件,让富裕县的站人有个回顾历史的地方。endprint

三、“宁年驿站”微博馆,我的江湖你做主

2015年4月,姜冬梅的第一个站人文化展馆开业。她把展馆取名为“乡村味道自助餐馆”。为了方便管理,姜冬梅采用的是出租模式,顾客们在参观老物件的同时,享受自做自吃的乐趣。展馆地址在富裕县富裕镇富运北区。当时那处地方比较偏僻,门市房不好出租。房东就免租费三年,房客只交取暖费。

姜冬梅把10年间收藏的老物件放在92平方米的空间。虽然显得比较局促,姜冬梅已经很满意,站人文化终于有了落脚之地,很让人欣慰。

4月开始至8月结束,自助餐馆仅有4个月的生命力。来餐馆的,大多是姜冬梅的朋友,餐馆基本不盈利。但這不是餐馆关门的原因。餐馆的邻居看好了这个门市,要把它租下来,扩大自己的营业空间。

姜冬梅想了想,站人文化在这里没有发挥应有的作用,不如再想办法。她把老物件拉回造纸厂的集资房。

2016年元旦,姜冬梅又忙活起来,这次的位置是鑫鑫五期的文化一条街。她给展馆取了一个新名字:“宁年驿站”。这名字起源于“宁年鄂谟”,宁年是“大雁”,鄂谟是“水泡子”,合在一起就是“有大雁的水泡子”。

其他人还沉浸在辞旧迎新的欢乐中,她的装修工程已经有条不紊地开始进行。她的目标是,新展馆要在春节前开业。

装修设计都出自她和丈夫冯勋友的创意。从老物件摆放,到站人习俗的模仿,从厨房的锅灶到客厅墙壁的设计。20天的辛勤努力,换来了令人比较满意的结果。

大年初五迎来了第一批客人。此后,每个周末都有朋友光临,参观用餐。这样好的势头一直持续到五一。

4月9日,姜冬梅去青岛参加全国第五届中小学生艺术展演,15日才回到家。此后,姜冬梅培训不断,丈夫工作更忙。“宁年驿站”没人照顾,逐渐冷清下来。

11月末,“宁年驿站”对门供暖不好,影响生意,想和姜冬梅换租。理由是,宁年驿站生意冷清,里面的展品也不怕冻。姜冬梅和老公商量了一下,收拾了东西再次回到造纸厂集资房。

虽然这次又是铩羽而归,姜冬梅却有了新的收获。2016年4月7日,她为“宁年驿站”申请了商标注册,定位为文化旅游餐饮一体模式。2017年5月21日,注册商标正式审批通过。站人文化进入了省级非物质文化遗产名录。

姜冬梅在丈夫冯勋友的支持下,把“宁年驿站”安置在造纸厂集资房。

两间平房加一个小院共200平方米,与站人老房子的模式比较接近。他们用业余时间对平房设计改造。搭土炕,安格子窗,砌烟囱,修水池,挖辘轳井,做跷跷板,凡是自己能动手做的,绝不雇人。这不光是为了省钱,重要的是自己画的蓝图只有自己理解得更深刻。

为了仿古,屋顶的灰色彩钢瓦要配灰色的外墙。姜冬梅把涂料加上墨汁,一遍遍调色,直到满意为止。冯勋友假日不休的时候,她就自己刷墙。外墙上写了一个大大的古体字“驛”。

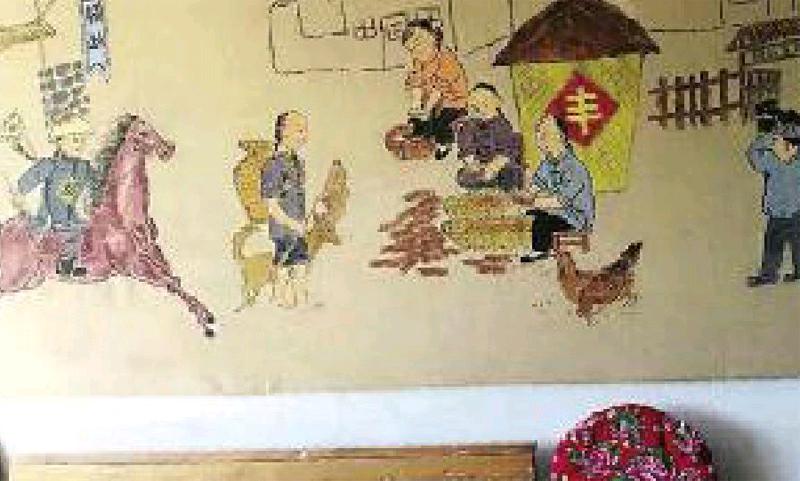

为了营造站人文化的氛围,她亲自设计了“来江始祖”简介,用镜框镶起来挂在墙上;请人用麻袋布画站人的生活,骑马的、读书的、上学的、玩耍的。很好地烘托了站人文化气息。蓝底白花的家织布、碎布头拼成的靠垫、一串串的大红灯笼加上一桌农家饭,就是当年站人的味道。

2017年6月,“宁年驿站”微博馆迎来了朋友们,朋友们已经对出租模式熟门熟路。站人江湖顾客做主,喜欢什么菜品自己带来,喜欢什么味道自己调剂,享受边吃边聊边观赏边拍照的乐趣。朋友们把驿站当成了自己的家,不仅享受,还把如归的感觉传递给更多的人,还对驿站建设提出自己的设想。

姜冬梅对“宁年驿站”有更大的梦想:希望有一天,能有一个2000平方米的空间盛放“宁年驿站”,“收藏历史,贩卖回忆”。她正奔跑在追逐梦想的路上,访问站人家,收集站人故事,准备和文友一道把这些珍贵的记忆与文学结亲,与影视联袂,让宁年驿站的历史植根在众人的心中。endprint