湾木腊密码

陆辉艳/著

记忆中一场大雨刚停,路上多余的尘土消失,露出干净的鹅卵石。这些鹅卵石小路伸向许多地方,遇到河流、遇到山,它们中断,在河流的另一边,山的背后,它们又继续延伸着。有时,一场春天的洪水从山坡上降临,冲毁了这些道路,过不了多久,人和牲畜又重新踩出了许多新的路,这些路拐个弯,依然通向它们要到的地方。

其中一些路,就是通向我们村的——吉田,一个三百多户人家的村落,辖下村、上村和湾木腊三个自然村,由于三面环江,一面靠山,这让它看起来像一个岛屿。一百多年前,我的祖辈把家建在临江的下村,20世纪70年代因为水患频繁,爷爷带着父亲和叔叔们又把家搬到临山的湾木腊,从此长期定居下来。因而我彻底地成了湾木腊人,我出生在那儿,整个童年的记忆集中在那儿,我的亲人也一个个消失在那儿。

然而离开得太久,越是靠近故乡,越能强烈地感到它的丢失。故乡在悄悄改变着什么。有多少运沙车从那儿经过,买主们把我们的河流带到遥远未知的地方。沙子的利润改变着河流的密码与外观,也改变着村庄的皮肤与人心,属于童年的记忆被篡改。起点已经变成另一个遥远的地方。

那些年的赤脚医生

1974年,父亲正读高一。一把铁锨,一把锄头,一盏马灯,一床被子,父亲和他的同学们带着各自的物件,爬上高高的牛头岭。教室,被就地安置在半山腰上。白天,他们砍柴、翻地,晚上点着马灯,在茅草和树枝搭建的简易教室里上课。风吹着他们因一天劳动下来困倦的身体和双眼。那个时候父亲在想什么,有没有想过将来的生活?我不知道。

1976年,父亲高中毕业,无事可做。经时任村支书的二爷推荐,父亲去镇里的卫生院接受了半年的赤脚医生业务培训。之后,父亲回到村里的公社卫生室,当了一名赤脚医生。1977年恢复高考,父亲参加了考试,却以四分之差落榜。第二年再次应试,距离分数线竟然越来越远。父亲灰了心,听天由命,一门心思做起赤脚医生来。

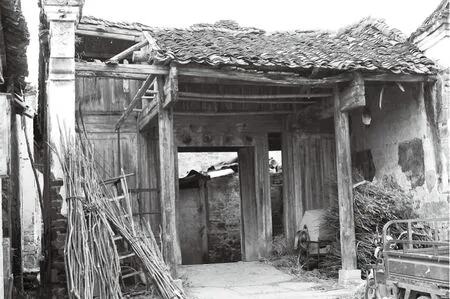

陆家的门楼已破败不堪

赤脚医生并没有固定薪酬,治病收费,也只收回药品的成本钱,生产队以当天排名第二的队员工分为标准,给父亲记上工分以代替酬劳。卫生室只有两名医师,除了父亲,另一个是我的远房舅娘唐医师。工作忙碌而辛苦,父亲替人看病、抓药、打针、熬药、消毒器具,一直忙到掌灯时分。深夜卫生室关门了,还有病人家属到家里拍门,父亲背上装着药片、针筒和纱布的红十字药箱,提上马灯,穿着拖鞋就匆忙跟着来人出门。

深夜出诊对父亲来说习以为常,从未犹豫过,可有一次,他却纠结地停在了院子里:拍门的人让父亲去接生。父亲那年刚刚二十岁,一个尚未恋爱的年轻小伙子,腼腆、羞涩,在镇卫生所接受的医学培训也不过几个月。他迟疑得像是一棵风中的含羞草。我能理解父亲那时内心的纠结。父亲只犹豫了一会儿,就背上药箱出了门。接生的过程毋庸赘述,总之父亲顺利地为产妇接生了一个健康的男婴。父亲将那个呱呱啼哭的男婴递给家属,会是一种什么样的心情?我猜一定是父亲身上的使命感,以及对一个未知生命的敬畏,让他克服内心的羞怯,让他在那个寒冷的夜晚毅然背起药箱,去迎接一个新的生命。我原以为,既然父亲懂得接生,那么我们姐弟三人,是不是父亲亲自用双手将我们托举着来到人世,让我们第一眼看到这世界的?得到的回答是否定的。父亲没有告诉我原因。我想,作为父亲,他一定承受不了那种无法预知的结果,那对于他将是一次艰难漫长的冒险,因此,父亲的回避是明智的。

流感高发期是卫生室最忙的时候。父亲和唐医师挨家挨户地讲解预防知识、发药。在那个缺医少药的年代,父亲还得上山采各种预防流感的草药,金银花、鸭跖草、白茅根、鱼腥草……背回来洗净,熬好,放到木桶里,和公社的人一起挑到田间地头,见人就让喝一碗。我还记得父亲在我家的院子里也种满了各种草药,何首乌、金银花、栀子、薄荷……以备不时之需。春夏两季,院子里郁郁葱葱,草药们长势良好,何首乌的藤蔓甚至绕着梁柱,爬到了我家的屋瓦上,一次次伸到我成年后的梦境中。

打预防针的任务更加繁重。父亲和唐医师穿着白大褂,在我们小学操场临时用两张课桌拼起来的工作台前忙碌着,村里的大人们牵着孩子排着长队,一个个轮流接种疫苗。一个孩子被母亲推到我父亲的跟前,他看见针头就害怕得狂哭不止,挣扎着,被他的母亲拍了几巴掌屁股都不肯配合。父亲弯腰抱起他,把针筒轻轻放到他的手心。孩子好奇地看着针筒,不哭了。父亲给他的手臂消毒,说话间针头就扎下去了,等到孩子张嘴要哭的时候,针头已经拔出来了。人群里轻松的哄笑声就起来了。那应该是我最崇拜父亲的时候。

父亲教会我们诚实。“在医师面前,人才是最诚实的,不敢讲半句瞎话。”这是父亲做了十多年赤脚医生的总结。那时候的父亲,被许多人尊敬着、需要着,他的重要性在我从别人对父亲的言谈中得到佐证:父亲能治疑难杂症,配的药对症,有耐心,小孩子都喜欢他。而当父亲不被那么多人需要,继而在异乡的土地为一家人谋生的日子,父亲是否有过失落?

我左边的肋骨在每年春天隐隐疼痛,它提醒我故乡和父亲的存在。小时候我调皮不羁,常常从高高的埠头跳到河里游泳,我的顽劣最终害惨了自己,那一次我不慎摔到河底的石头上。父亲摸着我的肋骨说,断了。可他没送我去医院,却转身带着锄头去了山上。半天时间,他采回了一堆草药,荆芥、接骨木、路边荆……父亲把它们碾碎敷在我摔断的肋骨上,厚厚的一层,凉丝丝的草药汁液浸入我的骨髓。整整一个月,我没法动弹。父亲每天去山上为我采草药,两个月后,我的肋骨渐渐愈合,我居然可以下地走路了。三个月后,我回到了学校。我幸运地没有落下残疾,不能不说是一个奇迹,但也有可能当时我摔得不那么严重。而我疑惑父亲从哪来的自信和勇气,他凭有限的医学知识,用一堆草药就治好了我的肋骨。“确实很冒险。”父亲说。时过境迁,今天仍有人找父亲治疗某些病症,父亲劝他们去医院,求药的人却一脸凄然,说医院开的药效果不明显才来找我父亲。说来也奇怪,父亲在深山里才能采到的稀有药材山金匏的确有效,几个疗程下来,求药的人竟然痊愈了。

20世纪80年代初,公社的卫生室开始自负盈亏。当时下村、上村各有一个卫生室,父亲的卫生室在湾木腊。湾木腊人口少,看病的人也少,而我们姐弟三人渐渐长大,父亲在卫生室的那份微薄收入已无力支撑我们的学费和生活费。他只好忍痛关闭卫生室,去了外省,广东、海南、辽宁、浙江、上海……从一个工地辗转到另一个工地,用苦力换回我们的学费和生活费。一年又一年,直到我和弟弟大学毕业,妹妹嫁人,父亲才结束他在外省工地的辗转和辛劳。

父亲一天天老了,头发白了,说话越来越少,笑容越来越谦卑。2015年国庆,他在老家新起的房子旁挖沼气池,突然站立不稳,住进县医院,医生告诉他是脑出血,以后不能再干重活了。而这么重大的事情,他和母亲竟然瞒着我们,是表弟打电话通知我们才知情。我又气又担心,当即买了动车票从南宁赶回灌阳县医院。他却一直在向我道歉:“对不住啊,耽误你的时间,来守我这个没用的人。”我心中酸楚,对他说大大(即爸爸,桂北方言),你怎么会没用呢?你养大了我们三个孩子,没让我们饿死,还让我们读了书;你做了那么多年的医师,给很多人治好了病;你去过那么多城市,那些漂亮的高楼大厦都有你出的一份力气,你太有用了。父亲凄然一笑,叹口气,说了一句似乎与此无关的话,“书到今生读已迟”。我们小时候就经常听到他说这句话,然而父亲高估了彼时年纪尚幼的我们的理解力。而我猜他自己也未必理解这句话的意思,所谓一知半解,他无意中将一个难题抛给了我们。多年后他又说起这句话,想到我们经历的事情,包括我们在土地上带着太多目的的劳作,我才明白其中一些道理。看着他放在胸前的青筋突起如虬枝的苍老双手,我在心里默默流泪,它们就是我对故乡全部的理解。

老家的井台

一个月后,父亲出院了,医生让他少走动。又过了一个月,他忍不住,开始在湾木腊的坡地里走来走去。半年后,他又下地劳动了。今年八月,他瞒着我们,一个人卷起行李,去了杭州一个工地,领了一个在绿化带种树的活儿。母亲在电话里说,她劝不了父亲。我着急地打电话给他,父亲说他正忙着挖树坑,等他下班再打给他。我不肯挂电话,说要帮他买车票,请他马上回家。父亲的脾气也上来了,说你莫买,买了也不回来。我说要去杭州找他,他说你更加莫来,来了也找不到我,我今天在杭州,明天在金华,说不定后天又到了上海,绿化带的工作做完又会换地方……对将来没有安全感的父亲,一生忧患的父亲,像一个永远停不下来的陀螺,坚持着他在土地上的劳作。

爷爷是个木匠

爷爷做了一辈子的木匠,为人们打制家具,也为生命的终结打磨一副副精致的棺木。救死扶伤的医生和制棺材的木匠,两种看起来不太协调的职业,同时出现在一个家庭里,外人看起来多少有些别扭。而我觉得他们做的事情,在时间这趟穿过无数个黎明和黑夜的漫长公交车上,最终抵达的却是同一个终点站。

通往湾木腊的路

圆圆的木头被锋利的锯子切成一块块木板,打上榫头,磨砂、拼合,温润的木头在爷爷的手下,总能变戏法似的,变出结实漂亮的桌子、椅子、床、梳妆台和窗格。这些家具在我们家待的时间总是很短暂,很快就会有人来把它们买走。

有时,爷爷手下的木头变出的却是让我们感到陌生的物件。我仿佛又看到多年前的那个春天,爷爷叼着烟斗,手里拿着一把磨得锃亮的斧头,砍倒老家门前那棵长了几十年的樟树。还有一棵,是从别处买来的杉木。这一次,他要打制两副棺木,为自己和奶奶准备的。爷爷说,香樟做寿木好,杉木也结实。“活人要张床安身,死了也要张床安身。”说这话时爷爷奶奶还不到六十岁。我和妹妹好奇地看着,只因为死亡太神秘了,而我们的爷爷在为死亡做准备,只不过他准备得太早了,他和奶奶都活到了八十岁以上的高龄。

爷爷是个好木匠。他眯缝着眼睛,不言不语地刨木、测量、打线,用砂纸把粗糙的木板打磨得光滑、平坦,好让灵魂睡在里面,会舒适一些。我和妹妹坐在门槛上,从早晨到黄昏,看着大片大片的木花儿,雪片似的,接连不断地从爷爷的刨子里冒出来,成堆地被抛弃在院子里,小山一样,它们可以用来煮熟雪白的米饭和紫色的山芋。经过几天的忙活,棺木终于成型,爷爷爬进去,躺下来,试了试宽窄,感觉很满意。他终于放心了,舒服地陷在老藤椅里。

村里的老人也会请爷爷上门帮忙做棺木。“人老了,做好去那边的房子才安心。”老人们都这么说。我也跟在爷爷后面凑热闹。主人家准备了一棵上好的杉木,客套一番后,主人回避,留下带着斧头和锯子的爷爷在那棵杉木面前。爷爷对着那棵杉木,嘴唇嚅动,口中念念有词,好像在进行一个庄重的仪式,到底念的什么,我不知道。眨眼间就听嚯的一声,爷爷手起斧落,随之一片整整齐齐的木屑飘到了院子中央。爷爷“唉”一声,主人家出来了,端给爷爷一杯茶,小心翼翼地问道,怎么样?爷爷说,还行,还能得个好几年。主人家笑眯眯的,说一声辛苦,就去准备好酒好肉了。这秘密的暗语,年幼的我一直弄不明白,直到稍长后才听爷爷说起,原来木匠的第一斧,决定着棺材主人的寿命,第一斧砍出的木屑飘得又高又远,就代表那人还能活好多年头;如果木屑飞得近,那人的时日就所剩不多了。爷爷的这些话总会遭到我父亲的一番哂笑和反驳,说他是老迷信,要我们相信科学,少听爷爷说这些瞎话。爷爷这时就急红了脖子,大声说命有天意,不信也得信!说完悻悻地走出屋子。父子俩的对话经常这样不欢而散。也因为父亲一直以来对爷爷的反对,爷爷没有将自己的木匠技术传授给父亲,而是传给了我的二叔。

棺木做好后,爷爷总要爬进去躺一躺,然后才刷上黑色油漆。看得多了,我就问:为什么要进去躺一躺?爷爷说,这是木匠的规矩,进去躺一躺,表示我在寿木里已经替人死了一次,别人就不用死了。那么,如果是这样,爷爷替自己做的棺材呢?爷爷说,给自己做也要进去躺一躺,试试宽窄,窄了就要改,死是一辈子的事情。

做好的棺木被随意地放置在堂屋或者屋檐下,等着最后掐断身体里与世间连接的那条细线的人。村里的老人们包括爷爷,他们大多数不识几个字,却有着朴素而坦然的生死观。爷爷为自己和奶奶准备的棺木,被郑重地放置在我家的阁楼上。黑色的油漆,古朴雕花的飞檐,发出一股好闻的原木的香味。它在黑暗中冷静地等着两副人世的肉身,那么不可阻挡和必然,以至于我一抬头看到它们,就会不由自主地打一个寒噤。

饥饿感常常伴随着我们的童年。有一次我和妹妹去阁楼上找吃的,母亲一般都把晒好的红薯干藏在阁楼上。红薯干没找到,却看到了那两副爷爷在春天做的棺木。尽管我们在光天化日下近距离地看过爷爷做棺木,在光线昏暗的阁楼上看到这两个大物件,还是被吓了一跳。黑漆漆的木头,像无尽的黑夜横在那儿。阁楼上唯一的亮光,来自屋顶的三片亮瓦,它们把天空带到我们面前。胆大的妹妹提议,打开棺材盖,说不定红薯干就藏在里面。我们相互望着,为这个荒唐的想法犹疑着。很快,饥饿让我们的心思达成一致,我们使出浑身力气,用小小的胳膊将棺木盖挪开一个裂缝。渐渐地,裂缝敞开得越来越大。我们小心翼翼往前挪动步子,探头张望:里面什么也没有。没有春天,没有光亮,更没有红薯干。我们长吁一口气,突然觉得累极了,像跋山涉水,去了一趟遥远的地方似的。

……天黑了,远处散落在野草丛中的坟茔发出奇异的光。传说中的鬼火,常常在我们去晚自习时途经的道路旁,发出蓝绿色的火焰,在静止的空气里,轻飘飘地随风舞出诡异的形状。湾木腊以前是荒地,田间地头都散落着坟墓,死者骨骼里的磷化钙在经年的土壤里发生着化学反应,透过地下有可能的裂痕窜到空气中,与氧气发生反应,在夜晚发出可疑的光。我们的童年被这些神秘的光亮惊吓着,追逐着,艰难地往不可预知的时间里奔跑着。有时候我在想,为什么要害怕?棺材不过是木头的一次变形,它不过是变了一副模样,由直立在泥土里的一棵生长着的植物,到变成立体的涂了黑漆的器具,便立刻将我们吓得不轻。荒野的坟墓也不过是一个个隆起的土堆,它们狐假虎威,一度将我们的童年追逐得四处奔逃。

2008年,我的爷爷没有能坚持到看见那个春天的曙光。他好像是累了,厌倦了自己的脾气、酒和不紧不慢的咳嗽,吃完最后一口米粉,在一个深夜,爷爷掐断了他自己身体里的那条细线。第二天早上,爷爷安静地躺在那副他亲手打造的棺木里——那是他的归宿,最后的,温暖、安全的归宿。我在赶回家的途中,似乎听到多年前的一棵樟树在我耳边窃窃私语。那声音越来越大,越来越近,最后变成自己的呼吸。

老村的屋檐下,随意放着为老人准备的棺木

爷爷脾气暴躁,一言不合就会朝奶奶大吼,被激怒时还对奶奶动过手。有时奶奶埋怨爷爷,爷爷则旧事重提,说自己为了奶奶吃尽了苦头,九死一生才捡回一条命。听父亲说,解放前,奶奶的娘家是地主,奶奶的父亲唐公知书达理,待人温和宽厚,人缘不错,因而“文化大革命”时,奶奶一家并未遭到批斗之苦。而中农出身的爷爷却因此受到牵连,加之爷爷的二哥当时是村里的支部书记,地主家的女婿,“坏分子”的弟弟,两重身份的爷爷被造反派迁怒,赫然在批斗之列。那个下着雪的冬夜,爷爷先是被踢打,后来被反绑着罚跪,造反派们还嫌不过瘾,脱掉爷爷的外衣裤,只留下裤衩,将爷爷五花大绑在村公所的大柱子上。如果不是住在村公所附近的陆民喜的父亲深夜晚归,偶然看到被冻得全身浮肿、虚脱了的我爷爷并偷偷放走,爷爷怕是难以熬过那个冰窟般的晚上。而另一个与爷爷境况相似的外族同姓村人道律却远没有那么幸运。道律姓陆名道律,家是贫农,老实本分,平时在村里连话都不会多说几句,却娶了一个厉害的婆娘。据说道律的婆娘颇有来头,娘家人有当官的,后台硬,自然也霸道,做什么都要占尽便宜,得罪了不少人。造反派们知道她的根底,也不敢批斗她,把气撒在她的丈夫道律身上。疯狂无底线的造反派们先是割下了手无寸铁的道律的耳朵,最后在江边用乱石将其活活砸死。

湾木腊的水田

提起一个时代的沉痛,奶奶默默地转身拭泪。爷爷见状会及时闭嘴,两人的争吵像交响乐在急板中戛然而止。而乡邻们却都说奶奶命好,因为爷爷一辈子没让奶奶干过田地里的活儿。即便在那个靠挣工分养活一家人的年代。一个农村妇女,一辈子没有干过田地里的活儿,多少会有点儿让人不可思议。奶奶从小家境殷实,挑水做饭洗衣服都有人帮忙,下地干活就更轮不到奶奶了。嫁给爷爷后,她也只负责家里的活儿。然而家里的活儿就够她忙的了,做饭,打扫,洗衣服,带孩子,一个上午过去,准备午饭的时间又到了。她实在没有时间去打理田地里的事情。其实爷爷也没做多少田地里的活儿,他的大部分时间都在做木工。一年所挣的钱也不过两百多元,其中一百五十元要上交给生产队抵工分,剩下几十元,要维持一大家子六口人的生活。姑姑和父亲成年后,可以挣工分替爷爷分担,一家人供两个叔叔读书,爷爷也终于轻松一些,做木匠挣的工钱,可以稍微拿出一部分买酒喝了。他喝得不多,但是每顿饭必须有一杯。喝了他才觉得舒坦,劈起木料来才有力气。奶奶也由着他。等到二十世纪七十年代末公社分田到户,家里的余粮多了,奶奶到年关就开始熬制红薯酒,爷爷不用买酒,什么时候想喝了就去酒缸里舀一壶,就着一碟花生米自斟自饮。父亲和两个叔叔似乎对酒都很冷淡,姑姑却喜欢陪着爷爷喝一点。有人陪他喝,爷爷自然高兴。爷爷八十岁那年中风瘫在床,他还是忍不住要酒喝,被我父亲和两个叔叔一顿训斥。爷爷耷拉着脑袋,像个委屈的孩子,一声不吭地戒了酒。但是每顿饭前,他会让奶奶倒一小杯酒,端在手里不停地嗅啊嗅啊,嗅够了才肯吃饭。

故土方是安身处

姑姑到了五十多岁的年纪,也和爷爷一样喝酒成瘾,一顿不喝就会浑身难受。我的两个表弟担心她的身体,一度禁止她喝酒,姑姑却像孩子似的,常常趁两个表弟不注意,把酒偷偷装在矿泉水瓶里,有人没人都喝上一口。最后到底还是被表弟们发现,家里从此再也不存酒了。姑姑在又一次喝得微醺后,坐着三轮车大老远地从水车乡来到湾木腊,向我的父亲和叔叔们告状,希望做舅舅的去管管那两个不孝顺的外甥,说他们不给她酒喝。父亲哭笑不得,对姑姑好言相劝,说外甥们的苦心,年纪大了得为自己身体着想云云。姑姑就说,她要回吉田,她的两个儿子已经长大,丈夫去世了,她不想在那个别人的村子待了,待下去没意思,她要回自己的村庄。父亲和两个叔叔很为难,说家里的老房子很旧了,你回来住也可以,就是没那么方便。姑姑听了伤心地哭了一场,说这里才是家啊,自己的老家都回不来了。父亲对姑姑说,那就回来住吧,等新房子起好,你住到新房子去。幺叔也说好。

爷爷去世后,年事已高的奶奶需要父亲三兄弟轮流赡养。轮到幺叔家时,幺叔发愁了。幺叔一家在湖南永州做大理石生意,不能回家照顾奶奶,婶婶提议将奶奶接到他们在永州的临时住处,幺叔坚决反对,理由是:奶奶听不懂湖南话,会闷出病来的。婶婶为难了,说那怎么办,生意不能放着不做呀。幺叔说,我回家伺候老娘。婶婶伤心地抗议,她当初也是一个人孤零零地来到广西,把自己的湖南方言都丢了,最后还将自己变成了广西人。是啊,她年轻的时候一个人来到我们村,听着周围陌生的灌阳话,一定像身陷茫茫大海似的,谁能理解她的孤独呢?幺叔讪讪地说了一句,我就是怕娘不习惯,娘的日子不多了。

轮流赡养对一个老人来说确实意味着另一种漂泊,不知道奶奶心里有没有觉得自己像皮球似的被踢来踢去。希望她没有,希望她是快乐的,随遇而安的。父亲和叔叔们面临的生存现实就是这样,他们无法获得更为稳固的生活,奶奶希望在故土度过晚年的愿望自然也无法得到满足,在强大的生活面前她无从选择。2011年初,奶奶终究还是出了趟远门。那是她此生第一次也是最后一次去得最远的地方——宜州,对一个连县城都没到过的老太太来说,真的太远太远了。那一年轮到二叔家照顾奶奶。二叔二婶和堂弟都在宜州做生意,在乡村请保姆照顾一个老人太不现实了,他们必须把奶奶接到宜州去。看到二叔的车停在门口,苍老的奶奶流出眼泪,她说什么也不愿意出远门,她老了,怕死在异乡的土地上成为孤魂野鬼,再也找不到回家的路。当二叔强行抱起奶奶出门时,奶奶用指甲拼命地抠着门框,哭喊着,造孽啊你们,我死也要死在家里,我哪也不去啊!

奶奶的哭喊并不能改变现实,她最终还是被接到了宜州。我不知道奶奶在宜州的那一年是怎么度过的,过得开不开心,年底快过年的时候,二叔把她送回了湾木腊。2012年奶奶轮到我们家照顾,父亲不想再让奶奶忍受在外地的颠簸和思乡之苦,匆忙转让了在南宁武鸣承包的百亩香蕉地,和母亲一起回到湾木腊照顾奶奶的起居。就在2012农历的年过了没多久,2月14日,西方情人节的那一天,奶奶闭上了她的双眼,去天国找我爷爷了。她走得很安详,因为她回到了湾木腊,故土,才可以让一个人安心而无憾地归去。

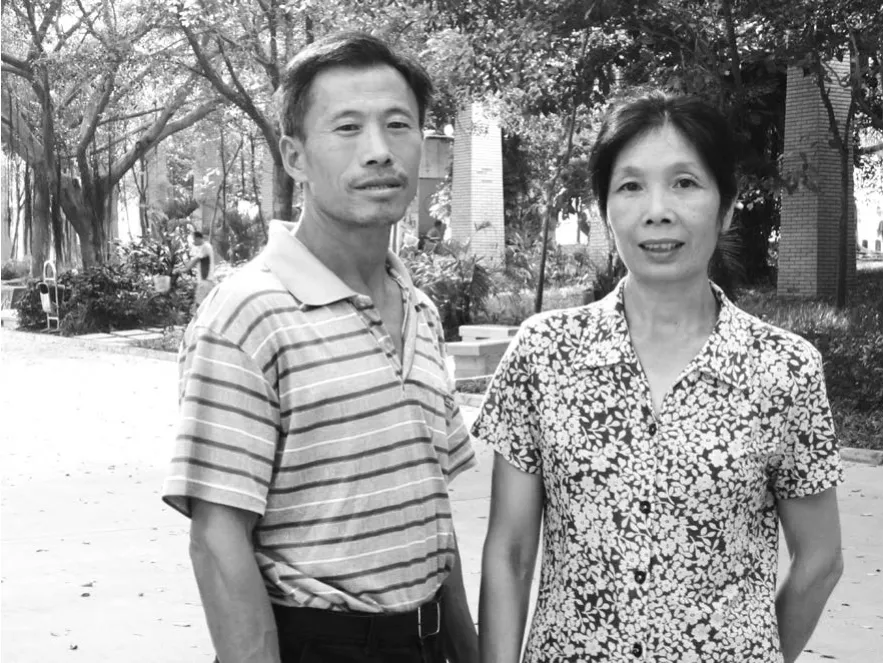

作者的父母在南宁

母亲心中有道坎

七岁那年,我的第一颗乳牙开始松动。足有一个月,它摇摇晃晃却不肯脱落,严重影响着我的言说和咀嚼。我常常紧张得睡不着觉,怕它在我睡着时会被吞咽进肚子里。躲在它后面的新牙已迫不及待地冒出来,它仍然顽固地占据牙龈的位置,不肯给新牙让出一席之地。母亲用线绑着摇摇欲坠的牙,用力一扯,就被带出了牙龈。母亲说,脱落的牙要扔到自家的屋顶上,才不会丢了魂。牢记母亲嘱咐,每一次,我都会将换掉的牙努力抛上屋顶。我把魂丢在了故乡。

我从小是个不那么合群的人,至今仍然是。为了保护年幼的弟弟妹妹,我用并不结实的拳头跟人打过架,也为此撒过谎,不敢跟父母说出实情。担心弟弟妹妹被人欺负,生怕突然的一阵大雨淋湿晒谷场上的谷子而被骂,没有闹钟、害怕上学迟到因此很早就会醒来,路上碰到老师担心会被追问什么时候交齐学费,害怕亲人会突然死去……我的焦虑感从童年就开始了。有一次跟母亲谈起这些,她很惊讶。她觉得这些焦虑感应该出现在她和父亲身上才对。母亲也谈起自己的童年:九岁丧母,弟弟刚刚两岁,她带着弟弟,简直就是另一个小妈妈。而她的弟弟,我的小舅舅,尚未活到十八岁,也离开了她。母亲说她三十九岁以前一直活在对死亡的恐惧中,外婆和小舅舅过早地离开是原因之一,还有一个仿佛命中注定的古老诅咒:她的外婆死于三十九岁,她的姨妈死于三十九岁,她的妈妈也就是我的外婆,死去的时候也是三十九岁……这个秘密,她必须独自悲伤地守着,像守着时间的定时炸弹,而一守就是几十年,直到她远远地活过了三十九岁之后的许多年才向我们透露。“假如发生了,就是命。”母亲轻描淡写地向我描述那些年发生在她内心的海啸。她一睁开眼就开始倒计时,离她三十九岁还有多少年多少天,能看着我们长到几岁。她恐惧那一天的到来。这还不是更为焦虑的,更让她恐惧的是,她的两个女儿,我和妹妹,如果也遭遇同样的诅咒(如果那是一个诅咒的话)该怎么办。母亲说她经常去外婆的坟头,烧一堆一堆的纸钱,祈祷词只有一句:“求求你,保佑我两个女儿。”母亲没有为自己求保佑,可她仍然不能坦然地等待那一天的到来,她希望时间能慢点儿再慢点儿,甚至停滞下来。早上天亮了她会觉得烦躁,天黑了她也觉得烦躁。因此,那些年我们家没有日历,没有闹钟,母亲看见这些跟时间有关的物件就会更加焦虑。我现在终于理解,母亲在那些对死神的脚步越来越近的担忧中,对我们打骂得最凶的时光,也是她最眷恋和最痛苦的时光。关键是,她不能将这样的痛苦告诉任何一个人。它不是家族遗传病,如果是,她还能清晰地预知结果,或许还可以平静地等待和接受。“伴随着死亡所带来的痛苦比死亡本身更可怕。”母亲的恐惧正是对未知的没有具体形式的死亡的恐惧,对偶然和不可预知的恐惧。那种巨大、窒息的焦虑笼罩着她三十九岁以前的生命,而我们毫不知情。我们以为她的喜怒无常,只是因为不堪烦琐的劳动、家务以及对贫苦生活的发泄罢了,如果那时候母亲肯告诉我们,焦虑会不会得到缓解?后来知道真相的父亲,替她分析了世间的偶然性和概率问题:母亲的外婆无疾而终;母亲的母亲则是意外被村里的疯狗抓咬,限于当时落后的医疗不治离世;而母亲的姨妈身体本来就虚弱,伤寒加重后病逝。三者离世的原因没有必然关联,只在年龄上存在惊人的偶然和一致。但它能说明什么呢?母亲一味地认定那是一种超自然的神秘现象,无从找到出口,才造成她长期的焦虑和痛苦。好在母亲渡过了那最艰难的坎之后,心态渐渐平和,对人事也日渐乐观豁达起来。

2012年春节,和幺叔一家人

叙利亚诗人阿多尼斯说,童年是让你可以忍受暮年的那股力量。我没有真正的童年却一直在心中装着它,它给我治愈的力量,也让我对世界一度处于焦虑中。对自我的否定,对现实的不够信任,生存与写作带来的压力感,人群和事物,都让我感到紧张。张口说话对于我来说,是一件需要勇气的事情,我常常感到自己一开口,全身的精气都在耗散。也许正因为这些,成为我去写作的理由。在写的过程中我获得了自如和放松。就像开口说着家乡话,它们最善于破解土地的密码。

我太慢了,文字常常滞后于自己的脚步,语言常常滞后于自己的心灵。来自内心解构的颠覆或相互认同,让我们注视这个世界的每一寸目光,充满了牵引、矛盾和轻柔的力量。这样的力量让我紧张却又忍不住靠近和凝视这世界。我的文字在凝视中产生:惊讶的,恐惧的,深情的,悲悯的,热爱的,咬牙切齿的……我希望它们因为带有故土的滋养,而在时间里开出温暖的花朵,在人群中不再紧张,最终学着与这世界达成和解,坐下来面对面交谈,像老朋友那样。