符号学中的建筑本土化途径研究

王江平

摘要:在全球化背景下,建筑设计领域出现了严重的同质化现象,同时也将本土建筑推入尴尬境地。为此,诸多建筑设计大师进行了努力与探索。本文以贝律铭的苏州博物馆为例,从符号学的角度来探讨建筑回归到本土化的设计途径,增强当地的人们对自己的文明语境的归宿感。

关键词:全球化建筑 本土化 符号学

中图分类号:TG802 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2017)01-0112-02

引言

加入WTO后,中国的国际化进程日益加速,在此进程当中,必然I生地出现了诸多领域内的国际化标准,并以此来维持各领域在全球范围内的运作。建筑行业也不例外,比如在西方文明语境下所诞生的现代主义建筑在全球的兴起,包括设计原则,审美理念,施工程序与手法等符号性理念,这些“现代化”的建筑文本在各地相继出现,很快导致本土建筑的弱势处境,包括原有建筑文本所指涉的文化含义与生活习惯。

在这个问题上,我们必须得寻找一种新的方式,来衡量本土化与现代化的关系,跳出“西化即现代化,传统即退化”的二元论,以达到两不相误的格局。

一、建筑中的符号学概述

符号学在建筑中的研究开始于上世纪五十年代,八、九十年代引入国内,至今仍是业界研究的热点。业界认为,人类所有的创造性活动都是一种符号化的过程,即被赋予某种信息和意义的过程。而建筑文本作为凝固的、立体的艺术和史书,记录了当时的社会存在,组合在一起便形成了一种符号系统。每一种符号都有自身独有的文化所指,因此,符号使建筑出现差异性。

二、符号在建筑本土化中的身份探寻

本文主要以贝聿铭的苏州博物馆为例,诠释了他对建筑本土化的思考。然而这种思考,并不是一开始就有的。起初,他也无法逃避现代主义的设计浪潮,但是现代主义浪潮的背景下,世界建筑的设计风格日趋单一,从审美角度来说,出现视觉疲劳。从文化角度来说,很多地方已出现严重的影响焦虑、甚至消失的焦虑。

这种焦虑,他直到晚年才意识到,并越来越浓。他开始对自己发问,做建筑到底是为了什么?思来想去,他想到建筑的本意,即人们的栖息地,归宿地。那么这种栖息感和归宿感在哪里,答案毫无疑问,在传统文化,是传统文化决定了我们今天的行为习惯和思维方式。这也决定着建筑的指向,到最后,其实是文化。在此,我们不难发现,贝聿铭从早中期的注重建筑文本与自然环境相融合的小语境,拓展到了与传统文化,或者文明的大语境。回到文化与文明,这是建筑的最终归宿,也是一个民族的归宿。

这一点上,根据贝聿铭晚年的建筑文本来看,无论是秀美博物馆,还是苏州博物馆,伊斯兰艺术博物馆,都体现了他对文明的理解与尊重,做到了“将历史还给历史,将文明还给文明”的要旨,让建筑回到它所生存的文化所指中去,也是通过各个地域文化符号的差异性,让此处的建筑成为此处的建筑,让彼处的建筑成为彼处的建筑,从而跳脱于现代主义的大一统局面。从这一方面来看,不能不说贝聿铭为当下的建筑设计提供了一种难能可贵的设计范式,也为当下的各地人们提供了一种新的生存方式。

三、符号的本土化途径

(一)苏州博物馆的意象来源

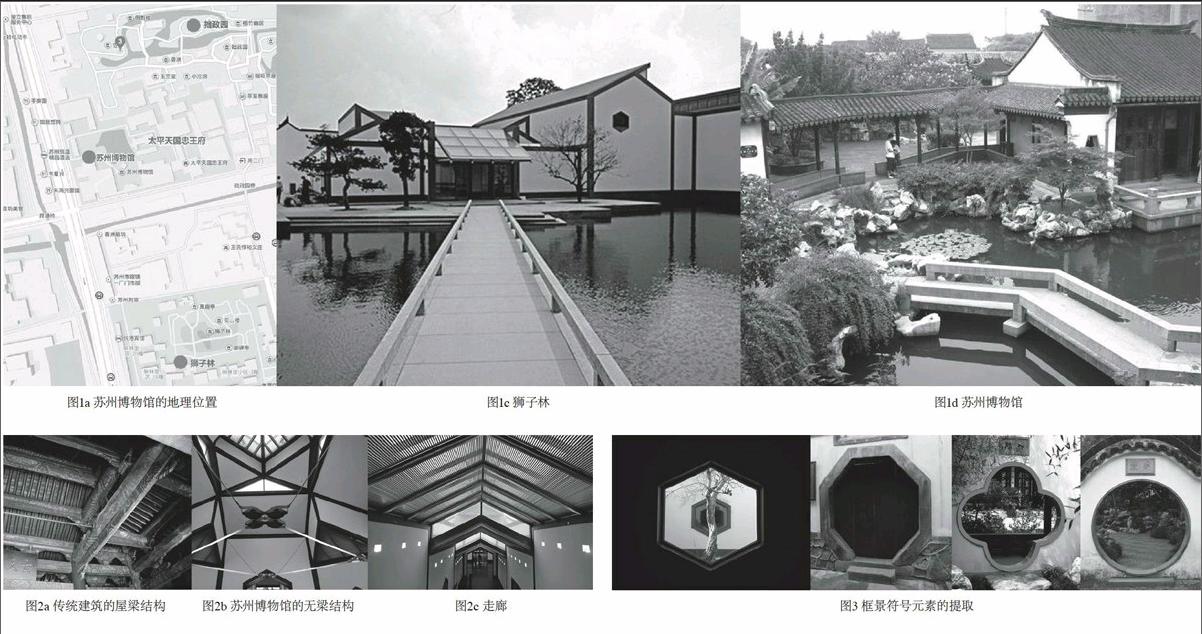

苏州博物馆位于拙政园和狮子林之间,贝律铭在设计的时候,特别留意了苏州的园林文化,并以园林文化作为此次设计的潜在文本和指涉意义。因此,在他的定位下,带有苏州符号元素的苏州博物馆新馆应该是一座具有强烈的地域性分格的建筑(如图1)。

(二)符号的另一种编码方式

任何一种文本,都是将多个符号,通过一定的规律,进行编码,最后形成文本。在本文中,符号的另一种编码与阐释,即建立在传统符号上的一种非传统性的编码方式,和阐释方式。比如,传统建筑的梁柱结构是木质的、复杂的榫卯结构,而苏州博物馆则去掉梁的结构,采用钢架结构,或者混凝土,以简洁的几何形符号编织而成,从而在承受力上,在使用寿命上,以及视觉效果上得到了极大的优化,同时增大了馆内的展示空间与活动空间。

“用光线来做设计”是贝聿铭强调的最为重要的哲学理念。在苏州博物馆中,他自然毫不例外地借鉴了中国传统建筑的老虎天窗,将窗户开在屋顶,与屋顶的斜坡形成折角,以折射的方式将光线引进室内,同时,通过金属遮光条对光线进行过滤,这样既避免了刺眼的光线进入博物馆,也符合了贝聿铭的设计哲学。

通过这两方面的举例,可以看到,贝聿铭在设计的时候,用一种现代性的材料、新的理念对我们的传统符号进行重新编码、阐释,使传统符号焕发出一种现代性的视觉效果,一种新的智慧,一种新的震撼力(如图2)。

(三)符号的迁居——匾额的言说

在这方面,具体表现为匾额,匾额是中国独特的符号性标志。传统意义上的匾额从功能上讲有两种:其一、悬挂于门屏上作装饰之用,反映建筑物名称和性质,如乾清宫、太和殿等;其二、表达人们义理、情感之类的文学艺术形式即为匾额,例如康熙手书“正大光明”匾,自我勉励与对文武百官的勉励和警醒,同样的,官府衙门中央悬挂的“清正廉明”匾也有这种意味。随着时代的变迁,匾额的传统语义也在悄悄变化,比如情感表达的功能就在退化,到如今,只有标识的作用了,表示对一个地名的说明和阐释。但作为一种精美的视觉效果,匾额仍不失为一个上好的艺术品符号。目前有很多现代性的地标性建筑,仍然使用匾额来作为标识。

(四)符号的抽离——门洞的沉思

明清时期,园林盛行,在园林中,门洞作为一个符号性的门种保留了下来,门洞的符号形式有很多,如拱形洞门、花瓶形洞门、满月形洞门、梅花形门洞等,从符号学角度看,洞门的功能主要是为了能够在园林造景中使各个空间灵活通透。

基于框景符号的所指语义,使得门窗基本上都会有一个相同的符号形式,即在门洞口外,会有一圈深色带或者浅色带,类似于画框,它所指涉的象征意义是,框景。也就是将墙另一边的景物纳入其中,使人们享受到步移景异的情趣(如图3)。

苏州博物馆的诸多窗洞和门洞,即提取了门洞的视觉符号,但是在材料上,用的是具有现代性的钢材,然后喷上深色的油漆,延续了门洞所具有的简约视觉效果,同时也延续了门洞所具有的指涉意义,这样就形成了一层层往远推去的景深,窗中之窗,景中之景,画中之画,给人以奇妙的享受。

(五)符号的复活——石头的第二次生命

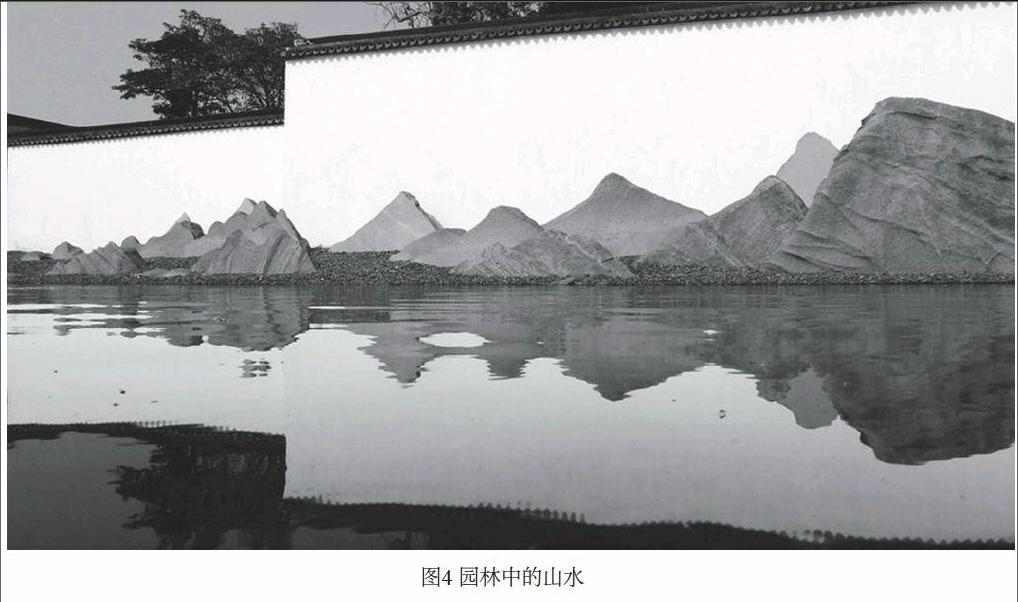

贝律铭在一次访谈当中,特意提到这出景致的创造性。

贝聿铭说,“拙政园有一面粉墙,太空。我不是诗人,不会写,我不是画家,故而不会作画,我不是匠人,也就不会打造,我想改造它,但又不能用传统的表现手法,要创新。”他又说,“有一次我在游玩的时候,忽然想起,如果将粉墙比作一张纸,以色彩不同的石块,通过高低错落的布局,造成一种依次推远的山水画效果。”

从设计符号学角度来说,贝聿铭抓住了中国画的理念与意境,通过相似性的原理,将自然材料生动地进行了一次文化性的改造,让石块作为符号单位,按照中国畫的编码方式,去完成一种延绵千里的语境构造,也通过石头的载体,瞬间让传统的中国画文本,转化为了建筑文本。这也是贝聿铭熟谂中国文化之后的另一种全新的阐释形式,让人不禁扼腕惊呼,叹为观止(如图4)。

结语

在当下的人们,已不可能完全生存于传统的语境之中,也不可能完全独立于现代性语境之外,在传统型与现代性的中间,关键如何利用各个传统符号,进行现代性的编码方式,使之达到统一。事实上,近些年来,国人回归到本土的意识越来越强,比如中国风,无论是从音乐、还是国学、艺术,都呈现出了一股强大的回归冲动。这表明,中国人正在跳脱唯西方是从的随从行为,从而挖掘自己脑海中沉睡的符号记忆,以及对文化意识层面的自我追寻。本文通过对苏州博物馆符号性分析,得出一套贝聿铭式的编码方式,并希望为当下的建筑本土化设计提供一些可行的线索。endprint