国家康居住宅示范工程的外部空间环境适老化改造

籍浩然 聂莹坤 张超

摘要:大连大有恬园小区二期工程曾在2000年获批“国家康居住宅示范工程”。本文在深入调研该小区的现状和特征、综述老年人生理、心理、行为特征与需求等基础上,发现了其在规划布局、公共配套、住区内部空间安全性与舒适性上存在的诸多问题。本文试图对其外部空间环境的更新、改造进行研究,通过诸如规划空间再布局、增加和丰富室外公共空间、道路及出入口再改造及提高室外环境的可识别性等手法,再生适老、舒适、活力、安全的既有住区,为我国城市解决既有住区老年人居家养老在外部空间层面存在的问题提供了有益的探索。

关键词:适老化改造 大有·恬园 外部环境

中图分类号:TU2 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2017)01-0139-03

一、老年化与既有住区概况

(一)我国当前老年化浪潮

全球老龄化问题是联合国大会自1982年起多年来的一项重要议题。《维也纳老龄问题国际行动计划》《联合国老年人原则》《1992年至2001年解决人口老龄化问题的全球目标》《世界老龄问题宣言》《人居议程》等联合国决议引发世人关注。(如图1)满足老年人不断变化的住房和行动需求成为一大目标。

据最新的《2010年第六次全国人口普查主要数据公报》显示,我国老龄化呈现出高速增长的趋势,庞大的老龄人口对医疗服务和生活照料的需求将急速增加,到那时我国面临的老龄化问题将进一步凸显,老年人养老居住问题将更加突出。以大连为例,市内四区(中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区)老龄化水平较高(14.3%),目前已进入老龄化社会,在未来几年老龄化人口有加速上涨的趋势。调查显示,有87.67%的老龄人拥有自己的房屋(包括租住),有11.39%的老龄人是与后辈子女或者孙子女同住(如图2所示)。

(二)城市既有住区的适应性

在我国许多大城市中,80年代的建造的住房,迫于住房极度紧缺的压力。住宅模式单一、建造时间相对较早、建造质量相对较差在建筑能耗方面也存在着很大的问题。而我国当前,伴随着家庭趋于小型化、“421”“422”(百位、十位、个位分别代表着祖孙三代人的数量),城市老年人的生活起居趋向于自己负责。传统家庭“养儿防老”的养老功能正在日渐削弱。在品质难以保证的既有住宅中,普遍缺乏针对老人的考虑,住区的空间布局也缺少老年设施,“适老化”程度远远不够。如图3所示。

大连大有恬园小区二期工程,曾在2001年获批“国家康居住宅示范工程”,并以生态化和产业化的特点著称。并在2004年投入使用。该小区是21世纪的新型小区,提出了低碳住区、环保住区、产业化住区、百年住区、适老住区五大内涵。然而就外部空间的适老性而言仍然有待改善。

二、老年人生理、心理情况制约下的外部空间环境

随着年龄的增长和生活的变迁以及俯瞰生活后的沧桑,老年人相比成年人对生活环境的要求变得不同。从生理上来看包括声环境、光环境、热环境、无障碍环境以及人体工效环境五大方面。从心理上来看,老年人对安全感、归属感、舒适感、邻里感这四个方面存在着更多的需求。在老年人的行为当中,以个体形式自我型活动时,需要有具有私密性和防卫性符合尺度的安全领域空间;以成组形式集体活动时,距离相对缩小的成组活动领域空间可以弥补视力和听力的不足;而群体形式的复合式活动,则需要如广场、草地等开放型交往空间以满足多样性的老人活动。如图4。

在老年人生理、心理和环境行为特征的制约和要求下,外部环境空间需要维持老年人独立生活的能力和更大范围的社会活动,提供康复、文化娱乐以及社交活动的场所,以资解决老年人生理衰退、精神失落孤寂等生活中的障碍。

三、住区外部空间环境适老化

(一)外部空间环境适老化改造需求

1.安全舒适性:安全舒适的室外环境,一是可以避免身体上不必要的伤害,二是得以缓解老年人在不安全环境下产生的焦虑、不安情绪。

道路设计需人车分流、组织车辆停放,重点标识道路高度、重点、转折点的改变。完善步行系统。着重突出步行道的位置和走向,避免步道上出现行人身高范围内的横向物。完善步道的夜间照明。利用空间的围合、分离变化和地面铺装材料和色彩的不同来增强老年人的环境认同感。如图5a。

2.方便可达性

老年人经常活动的场所,如住宅的出入口、楼梯、电梯等避免出现门槛和阶梯,也要有防滑设备等。合理控制坡度来保证老人可以适应的通行方向和速度变化。墙的转角以及楼梯起止处设立显著标识。如图5b。

活动设施的设置和安排,应合理把握空间尺度以维护和锻炼老年人的独立生活的能力。

3.清晰识别性

应对老年人记忆力和辨别力的下降,需要显著的分别环境中的不同要素,以期对老年人分辨方位有所助益。如图5c。

如再处理道路方式、材料、选择颜色以增强背景和主体之间的区别,建筑出入口、高坡度的危险地段等,安置不同高度的照明灯,避免强光刺目,影响老年人的分辨力。

4.邻里交往性

熟悉的空间环境、社会活动的参与助益于老年人形成新的社交网络,提升邻里交往的主动性,可以排遣寂寞,消除孤单感。如图5d。

外部空间布局的元素上可以考虑采用具有历史或传统符号,以及可以唤醒老年人曾经回忆的富有年代感的情景设计。交往空间尽可能的灵活多变、提供的休息、娱樂等各种功能空间要充分满足老年人特长展现的需要。

(一)大有恬园外部空间环境的适老化改造

1.安全设计改造:在外部的空间环境中,消除老年人的障碍感。

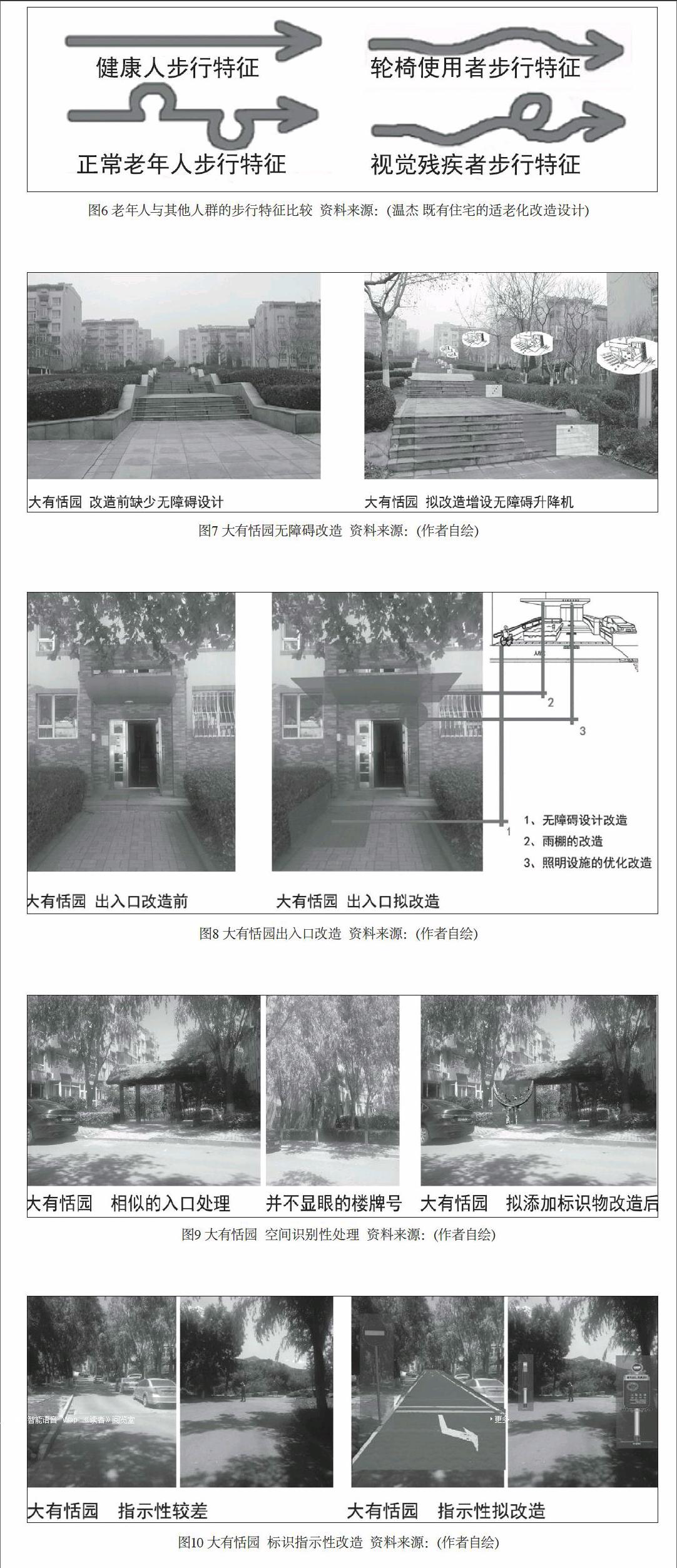

步行系统:基于老年人的步态特征(如图6)在步道方面,与路旁景观结合,设计蜿蜒变化的道路。为路线较长的道路设置观景、聊天的场所,形成“步行—休憩”的整体空间。也借以消弱大连的强风干扰。设置空间过渡区域,如座椅、景观、或路地面形式、颜色的改变暗示区域的变化,提升老年人步行的积极性和趣味性。减少地面高差的变化、设置平缓的坡道,地面设置良好的排水系统避免雨天打滑。endprint

台阶与坡道:首先注重材料的防滑性,避免选择光滑、磨光的地面材料。地面高度的微小变化包括地面裂缝、凹凸不平等问题需要及时避免。坡道上设置扶手、栏杆超过10米的部分增设休息平台或蛇形坡道。高差过大时需要设置升降机。如图7所示。

户外照明:更好亮度的照明可以增强老年人对户外空间深度以及高差的辨别和感知能力。避免向上和发散的照明设施引发的眩光。设置不同高度的照明配置,有利于提高老年人的辨别能力。

2.便利性设计改造

住宅出入口:应对高度相似的住宅内单元楼,每栋住宅楼的入口安全性和易识别行都非常重要。通常会对雨棚的标识作用加以利用,结合夜间照明并扩大出入口面积,如图8。

外部空间环境的识别性改造:创造多个空间层次,树立标志物等,在建筑细部对空间的材料质感、色彩和种类对道路形式进行处理。如图8。为方便老人确认,标志物应选用暖色调,且上面的文字应大且与底面颜色对比强烈(图9)。

标识引导系统:为考虑到老人视力下降的因素,在道路分叉、转折以及终点处,应该设置导向性的标志。增加老年人在道路交叉口的辨识能力(图10)。

3.舒适性设计改造

绿化空间:绿化设计应丰富多样化,既不乏观赏性,又具有亲近感。对绿化空间进行高低错落、疏密有致的安排。同根据活动的动静区分,对空间进行半开敞围合。还可以在有足够日照的空地,为老人提供属于自己的小园地。

户外地面:满足老年人跳舞、练功等动态活动,在平整的铺装之外应当注意防滑性。也应当利用地面色彩变化与功能图示来提高老年人对其感知程度。

4.交往空间改造

杨.盖尔在他的《交往与空间》中曾指出,“活动”是吸引和促进交往的积极因素。而老年人在户外多数是选择静态的活动。注重营造细部处理精良、交往环境宜人的外部环境。比如结合中心广场、组团绿地等公共活动空间设置还能为老人带来流畅生动的视觉感受,车来人往、儿童嬉戏、优美景色等,增强坐息空间的趣味性及场所感。

结语

我國有着悠久的敬老传统,结合老年人的生理、心理、行为特征以及我国当前复杂的社会、经济、文化等特殊情况,创建适合老年人生活、养老的居住环境是当前必须面对的课题。大连.大有恬园住区,是我国21世纪关于住宅可持续与品质化提升的一个典型案例。通过技术手段,来实现环境共生型建筑。然而,该小区虽获评“国家康居住宅示范工程”但是在老年化的大环境下,距离适老化的品质小区仍有一段距离。

本文以拟改造例证,对住宅的适老化改造进行了一点总结和探索。希望能在安全舒适、便捷可达、清晰识别、方便交往等户外环境空间需求等方面的手法得到进一步的研究和推进,也为大连,乃至我国的既有住区建设,提供一点有益的启示。endprint