信仰的力量山东威海郐家金代石函墓

文 图/费建文

信仰的力量山东威海郐家金代石函墓

文 图/费建文

凤山寺旁的石板单室墓

郐家金代石函墓发现于2004年,位于威海市文登区小观镇郐家村村西约1.5公里的凤山脚下,距凤山寺遗址西约250米处,北、西、南三面环山,只有东面一个出口为平地,前面一条山溪(黄垒河支流的上游)自西向东蜿蜒流过。

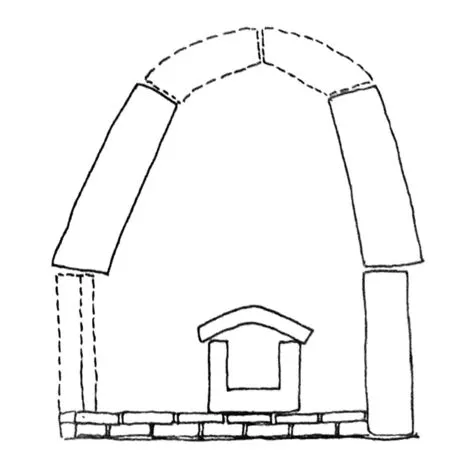

该墓为一长方形的石砌单室石函墓,我们赶到现场时,墓葬顶部、上部已遭破坏。土圹东西长3.1米,南北宽2.6米,圹外是红色砂岩,圹内则填以含小石块的颜色稍灰的黄褐土。根据发现村民回忆,该墓顶部偏北,呈半圆状叠压着两层粗略加工的石块,各5~6块,下层面向墓葬的一侧雕刻莲花瓣纹。

往下是由石板砌成的石圹,正南面有一组石门,东、西、北三面放置石板,共分三层。上层共有4块石板,石板向中心倾斜,形成穹顶,以便于收口封盖,无浮雕;中层斜放石板4块,底层垂直立放石板7块,中层以及底层内侧都有浮雕。石板属花岗岩,浮雕一面加工凿平,另一面未加工。墓底由青砖铺底,有一矩形带盖石函,函盖断面呈人字形屋顶状,石函内放有骨灰(被村中一信佛老妇取走掩埋,今已不存)。

据当事人回忆,墓葬填土中曾发现3块瓷碗片,已残破,除此之外,未见其他随葬物品。

此外,我们在墓葬附近调查时还发现一些建筑遗迹,如红烧土、柱础等。这些建筑遗迹与梵云院有关。梵云院俗称凤山寺,五代梁乾化二年(912年)始建,宋末被毁,伪齐阜昌至金大定(1161~1189)初年重修。此墓或与佛教遗迹有关。

朴实精美的石刻

墓门共两扇,位于墓室正南(下层)。每扇墓门上刻有9个门钉,分3行,每行3个;右侧门上中心靠左刻有门锁,左侧门上中心靠右刻有锁眼,栩栩如生,形象生动,保存基本完整。

石函墓南北向剖面

石函墓外景

东壁中层瑞兽图石刻及拓片

西壁中层螭龙图石刻及拓片

北侧中层武士图石刻及拓片

石门

墓室东壁中层刻瑞兽图。瑞兽龙身虎尾四足,四爪为鹰爪,有些类似于麒麟,身子没有麒麟粗壮;似龙而又没有龙那么长的身体与尾巴,也有人认为这是一条走龙。

墓室西壁中层刻螭龙图。龙身虎尾,头上无角,口中吐舌分叉,身上长有鳞片,四足鹰爪,吐须,头转向左后,矫健有力。《说文》:“螭,若龙而黄,北方谓之地蝼,从虫,离声,或无角曰螭。”

南壁中层凤鸟对弈图石刻及拓片

西壁下层牵马图石刻及拓片

墓室北侧中层刻武士图。武士身披甲胄,头戴头盔,手执长刀,深目高鼻,威武肃立。武士所带头盔盔顶较高,下摆向外撇;身上所穿盔甲为肩带式,所穿衣服为短袖,袖口较大,裤腿较长;从人物动作来看,武士双手抱刀而立,长刀高于头顶,双足外撇,表情严肃,应为一北方民族武士。

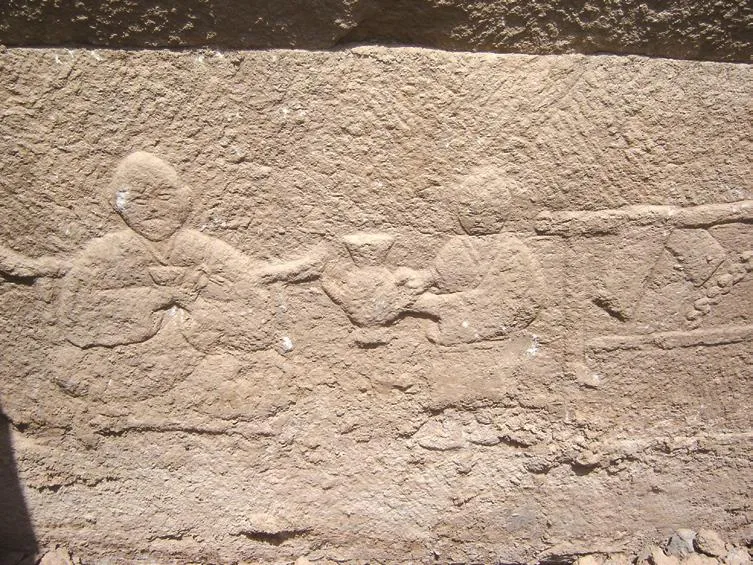

墓室南壁中层刻凤鸟对弈图。该图分左右两部分,左边两人坐着胡椅,对着棋盘在对弈。左边的人身着官袍,左衽,头带官帽;右边的人光头,似穿着常服,右衽,或为僧袍,正襟危坐,表情严肃,似在思考棋局。除棋盘以外,还有两个六角棋盒。从座椅的高度来看,左边的座椅较高,应为主座。该图的右半部分由一大一小两只凤鸟组成,两只凤鸟立在枝头,左边大凤鸟昂首挺胸,神态傲然,回首俯视右侧小凤鸟;右边小凤鸟神态谦卑,低头顺从,栩栩如生。以鸟喻人,似乎也寓意着左侧身着官服者身份的高贵。

墓室西壁下层刻牵马图。图上刻有一人执鞭牵马出行,牵马人光头,身着常服,左衽,衣服下摆较长,腰系腰带,右手执鞭,左手牵马,神态自然;所牵之马作行走状,马鞍马镫等马具齐全。

墓室北壁下层刻家居图。图中左侧一人盘腿坐在胡椅上,身着宽大袍服,左衽,双手捧杯,面带笑容,神态放松;右侧站立一人,身着常服,右衽,手捧一壶,准备给左边一人斟酒(水);右侧刻着一架,架上挂着弓箭衣服等物件。

墓室东壁下层刻一横置曲棍物,长约20厘米,一头粗一头细,与高尔夫球杆相似。其上方刻一大圆球,下方有两个小圆点。这可能与古代一种球类运动“捶丸”有关。捶丸,即我国古代以球杖击球入穴的一种运动项目,成型于宋代,盛行于金元,衰落于清。石刻中曲棍物应为击球所用球杖,圆球就是捶丸所用的球,而下方的两点,似意为放置球杖的支架。这或许是墓主生前非常喜爱的一种运动。

墓室内距北壁15厘米处居中置一石函,石函长51厘米,宽42厘米,高33厘米,重129.5公斤,里面放置骨殖。石函南面刻僧人启门图,僧着圆领长袍、左手扶着右侧门,左侧门上刻有两个门钉,右侧门则只有一个(另一个为僧人所挡),函盖呈人字形屋脊状。

东壁下层石刻及拓片

墓主或为金代贵族

从墓室中层石刻图像来看,北壁图像为一手持长刀深目高鼻的武士;东壁与西壁图像为一瑞兽图与螭龙图,造型逼真,威风凛凛,显然是为镇墓、守护陵墓之用;而南壁凤鸟对弈图,应为墓主人宴客情景,图中左侧坐在主位身穿左衽袍服的应为墓主人,而右侧光头穿着右衽常服的人,应为客人,结合此墓的佛教背景,推测客人身份为一僧人。

再从墓室下层石刻图像来看,南侧为墓门,墓室北壁下层石刻为墓主的家居图,西侧石刻为牵马出行图,刻画的都是墓主人的生活场景。墓主人在家时身着左衽常服,佣人服侍在侧;会客时穿着左衽袍服,反映出墓主人身份的尊贵,应为北方少数民族的贵族;家里挂有弓箭,出行牵马而行,表明墓主人尚武,很可能握有一定兵权;与僧人对弈,石函上刻画的僧人启门图,墓葬所在位置距凤山寺的距离,表明墓主人信奉佛教。

关于服装左衽右衽的问题,可以到古文献中找寻答案。《后汉书·西羌传·滇良》:“羌胡被发左袵,而与汉人杂处。”唐颜师古注:“右衽,从中国化也。”《战国策·赵策》:“被发,文身,错臂,左衽,瓯越之民也。”《周书·突厥传》:“其俗被发左衽,……犹古之匈奴也。”《尚书·周书·毕命》:“四夷左衽,罔不成赖。”衣襟右掩,即右衽是传统汉服的表现形式,在中原汉人文化区,左衽一般为死者所着,但墓中刻石所刻为墓主生前场景,显然可以排除死者所着左衽衣服的可能。但是,并非所有“四夷”都为左衽,据王业宏在《“左衽”小议》中考证,在宋辽金元时期,有确凿证据证实衣物左衽的只有契丹和女真族,而元代蒙古族服饰主要为右衽。

关于此墓的年代,由于出土资料较少,我们只能从墓葬风格与石刻内容推测为金代。首先,胡椅的大量使用是宋代以后;从墓主身份尊贵以及左右衽推测,应为北方民族统治的辽代或金代。而在辽、金两代中,只有金代盛行火葬后将骨灰放入石函下葬的习俗,如完颜希尹家族墓地中的部分石函葬、河北崇礼县金代石函葬、北京先农坛金墓等,从这些石函火葬墓的规格上来看,皆为金代贵族。从时代上来看,上述石函墓火葬墓的时代多在金大定年间。据考证,金代火葬墓出现于海陵正隆年间(1156~1161),在金世宗大定之后特别盛行,而佛教的发展是火葬墓出现的直接原因。佛教传入中国后,僧尼与佛教信徒之间开始流行火葬。在金代,这种葬式开始影响世俗社会,“云中故俗,人亡则聚薪而焚之”(大定三十年西京玉虚观道士墓志)充分描述了这一现象。“胡俗奉佛尤谨,帝后见像皆焚拜,公卿诣寺则僧坐上坐”(宋代洪皓《松漠纪闻》),更是表明了金代贵族对佛教推崇备至。而石函葬的出现更是与女真族自身民族习俗密不可分,在“火葬”出现之前,金人下葬葬具多用石板砌成石棺;而在“火葬”出现后,用以盛放骨灰的石函替代了原先的石棺,石函这种葬具的使用,很可能就是女真人习俗与佛教相结合产生的。

因此,文登郐家石函墓的年代应为金世宗大定年间或之后。

“石板墓”与“石塔墓”流行

文登地区乃至胶东地区发现的宋金时期的墓葬并不多,而在元明时期胶东地区流行的所谓“石塔墓”与此墓形制较为相像。“石塔墓”由地表石塔建筑与地下墓室两部分组成,地表砌筑石塔,石塔底座多为多角形的须弥座;地下部分多以石板砌筑覆斗顶或穹窿顶的长方形石室。这一时期的石塔,一般以家族墓地的形式出现,如2009年在文登西楼八里张家村发掘的八里张家墓群、文登崮头集墓群、烟台牟平北头村墓地等。

郐家石函墓发现时墓上建筑部分已被破坏,无法看出原来的面貌,但依稀可以看到雕刻的莲花瓣,似为须弥座座底;墓下部分以石板砌成穹窿顶状的墓室,这点与元明时期盛行的“石塔墓”相同;在葬式上此墓石函葬与一般“石塔墓”所盛行的尸骨葬有所区别。

以石板为材料构建墓室的葬俗在胶东地区有着悠久的历史。2012年底于文登旸里店发掘的旸里店墓地的葬式也是以石板砌筑成的石棺葬,时代为新石器时代大汶口文化晚期到龙山文化时期;时代为西周时期的乳山南黄庄墓群,多为土坑竖穴石椁或石椁积石墓;还有汉代的青岛古庙石椁墓、招远辛庄石椁墓等。

文登郐家石函墓对胶东地区用石板砌造墓室的传统有所继承,同时又融入了金人用石函火葬的特色。但由于资料较少,墓葬遭到破坏,没有发现有价值的随葬品,并没有发现其他更有价值的信息;墓内石刻浮雕内容丰富,刀法细腻,图案造型生动,为研究金代胶东地区的历史文化,金代贵族用石函丧葬习俗、穿着“左衽”的服饰以及金人的佛教信仰,提供了新的佐证。

(作者为威海市文登区博物馆助理馆员)