向经典致敬

杨天才

缘起

在洛阳城南13公里处的龙门石窟,那法相庄严的佛像和质朴刚健的造像题记,那雕凿在窟顶硕大而华美的莲花深深印刻在我的审美记忆之中。

古阳洞是龙门石窟中开凿最早、造像规模最大、延续时间最长、内容最丰富的洞窟。洞中佛龛造像题记,记录了当时造像者的姓名、造像年月及缘由,表达造像者祈福消灾的美好愿望。在众多的造像题记中,《龙门二十品》的艺术审美境界无疑是瞩目的。《龙门二十品》是北碑的典范,历来为世人所推崇。

2017年春天,芦荻兄将其《〈龙门二十品〉题跋暨临摹》作品让我观览,让我为之写些观感文字。展拓细读,我从芦荻兄题跋的《龙门二十品》里读到个中奥秘,同时也读出其碑帖探索的创作理念。这正是我几年来心中寻觅良久的感觉,不免由观拓而生出许多想说的话来。

一、发现经典:《龙门二十品》进入书法史经典序列

经典与非经典的彼此转换,并非一种消解,而是在寻求认同中,生长到对方中去,由此出现了一种新的成立、新的价值,审美的维度由此得以延展。《龙门二十品》进入书法史经典序列也经历了一个复杂过程。

北魏书法上承汉魏,下启隋唐,其雄浑劲健的书风对后世书法产生很大影响。北魏自孝文帝迁都洛阳后,将洛阳作为政治、经济、文化中心;为笼络汉人并得到长久稳定的发展,孝文帝积极推行汉化政策,以期营造深厚而又丰富的文化内涵。北魏书法正是在此种时代文化交融中产生的。自唐太宗时期至清朝前叶,书家的书法审美多崇尚帖学之妍美。乾嘉之后,考据学鼎盛,一时摩崖造像、墓志碑版引起重视。书家渴望在六朝的碑志、摩崖造像中吸取营养。由此,北碑以其独特的艺术魅力重返书法舞台,其虽沉寂千年之久,但不减往日之风采。

《龙门二十品》能够进入经典系列,与清代的碑学大兴有密切关系。清代初年,帖学出现危机,石刻经过自然风化产生的苍茫深厚的金石气息被书家发现,汉碑和唐碑首先成为取法的对象。乾嘉时期学者对北碑的态度有了较大的改变,阮元大量引用北碑作为论述依据,反复强调北碑的临习价值,提倡学习北碑,自此碑学研究终于作用于现实书风。阮元、包世臣、康有为的碑学理论为晚清以后的以碑派为主的碑学提供了充分的理论依据,且他们不遗余力为《龙门造像题记》等碑派书法正名,提升其影响。清代碑学大兴,考其成因,以内部条件论,帖学自身的衰落为碑学的兴盛提供了历史机遇;在外部条件上,兴于清代的乾嘉学派带来了金石学的兴盛,而金石学不仅大大开拓了碑学家们的艺术视野,也为碑学的发展在文字基础上提供了宝贵的实物资料。另外,书家的怀旧情绪与审美的逆反心理,又汇成一股强大的暗流,对碑学的发展起到了推波助澜的作用,成了碑学兴盛的内在动力。

经典化从来都是一个不断更新的过程,《龙门二十品》“经典化”是一个复杂的过程。

清中期后,對“古拙”审美的孕育为清乾嘉时期书家以“书法之眼”看《龙门二十品》做了审美准备,而阮元、包世臣的碑学理论为书坛对《龙门二十品》的师法给予了理论准备。康有为以广义的碑学观点来阐述书法史,对南北朝碑刻,特别是北碑进行突出褒扬与细致品评,对碑派书法的技法、学书途径、取法范本做了具体的研究和介绍,这标志着碑学理论与碑派书法进入成熟、系统化的时代。之后,包世臣、康有为将《龙门二十品》推至高峰。

二、取源经典:芦荻对《龙门二十品》审美特质的汲取与探索

芦荻对《龙门二十品》审美特质的汲取与探索,追求在“有意”与“无意”的状态下演绎出他的艺术审美追求。所谓“有意”是指书家对笔画、字态、位置的定法,其包括笔法中的有意造势、发力等,是书法的客观载体。正如王羲之《题卫夫人笔阵图后》所言:“夫欲书者,先干研墨,凝神静思,预想字形大小,偃仰平直振动,令筋脉相连,意在笔前,然后作字。”这是强调创作中的有意行为的作用。而“无意”指的是笔画、字态、位置的自然呈现,其包括笔法中的巧力(惯性力和笔毫自然聚散的反弹力等),是书法的第二次自然呈现,不受书家本身意识控制,是自在生趣的化机流露。

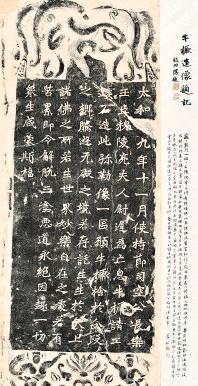

芦荻《龙门二十品》审美特质的汲取与探索,摒弃了《龙门二十品》外在的形骸,从中抽取出真正的精髓内容,以帖笔写碑,将碑意融入其作品之中。芦荻所临《孙秋生造像记》《魏灵藏造像记》《牛橛造像记》,字势有偏有正,各具其趣,在统一中充满对比的跳跃,体现在对龙门造像书法中点画和结字的塑造,在对笔势方圆的把握,对部首穿插挪移的运用,不囿于狭窄的“方笔”审美定势,以帖学之笔去化碑学之形,把碑派书法演绎出连贯的动态笔意来,显示出其对不同形式感的追求和探索。

《龙门二十品》大气阳刚的审美,得益于强调起笔、收笔以及笔画转折处的顿挫和锐度。此种雄浑的感觉是笔画起笔、收笔及转折处扩张的笔势形成的,同时,这种开张的笔势又给人以刚健的视觉审美效果,刀刻的粗犷痕迹加深了这种感觉。《始平公造像记》方笔斩截,折处重顿方勒,结体扁方紧密,点画厚重饱满,锋芒毕露,显得雄峻非凡,运用棱角分明的方笔,对突破笔笔中锋是一个巨大的贡献。芦荻《〈龙门二十品〉题跋暨临摹》的创作是经过自然观照和生活的某种妙悟所形成的,其所临《始平公造像记》用笔沉着稳健,笔画厚重,法度严谨。点画形态和谐统一并注重变化多姿。在结体上取“斜画紧结”之势,内收外放,上紧下松。以中上部为重心,重心紧收,将横画或撇捺的用笔写得舒展大方,笔画逾多逾有紧实之气,将此碑的豪放笔意和刚硬的线条之美呈现于纸上,将其个性(特别是人格)、想象、情感灌注字里行间,因而构成苍浑的审美意象。

芦荻兄的《龙门二十品》创作,是其对“二十品”的笔法、结字、章法全面深入的汲取与探索。其所临《元燮造像记》《贺兰汗造像记》《孙保造像记》《惠感造像记》,真力弥漫,有丰富的笔画边廓和厚实的质感。《元燮造像记》《慈香、慧政造像记》,字形有大有小,笔画左右伸张变大,在保持行轴线与行轮廊线规整的前提下,对单字的大小长短进行了夸张而又含蓄的处理,使之与邻行形成错位的关系,借此来取得整体的灵动。endprint

《龙门二十品》用笔多以方笔为主,在结体上大多采取“斜画紧结”之势,内密外疏,重心偏上。在宽厚方劲的点画组合下,题记结构之紧密尤为突出。每字都体现着疏与密、收与放、斜与正的统一。芦荻兄意临《龙门二十品》,笔法方圆兼具,强调骨力、形态,追求笔势,尤重点画运笔之力与线条摆宕之势。为表现古朴斑驳的金石之气,他还灵活运用顿笔、颤笔,以形成毛糙线条达到剥蚀苍茫的笔墨审美效果。芦荻意临的《始平公造像记》《孙秋生造像记》,寻求将两碑沉着厚重、雄浑气势借助灵动的笔墨在笔下呈現,转折处方整,横、撇、捺收尾时出锋上扬,用笔逆入平出,结体上求茂密均衡。在单字结构的处理上有意或无意将字的笔画加以扭曲和移动,利用笔画的长短变化,使整个结字在沉静中显露出生机。

三、对话经典:芦荻《龙门二十品》题跋特色

题跋是兴起于宋代的散文体裁。它属于散文体类,文字风格以简劲为特征,形式简短。

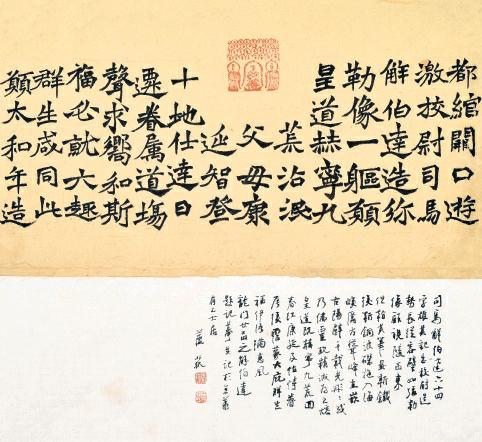

芦荻题跋的《龙门二十品》,蕴意新出,有灵活多样的体式,加之高超的笔墨表现,使题跋的艺术性、鉴赏性得以充分体现,这是本书的一大亮点。

《龙门二十品》大都是以拓本形式流传的。清乾隆时,金石学家黄易最早拓龙门古阳洞的慧成(始平公)、孙秋生、杨大眼、魏灵藏题记;到了民国二年(1913年),河南省博物馆的关百益先生将其线装出版,即成《龙门四品》。1979年6月,文物出版社选用清乾、嘉、道三代著名校勘家顾广圻藏本,出版《龙门四品》。清同治九年(1870年)2月,河南太守德林拓孙保(高太妃)、侯太妃、贺兰汗、慈香、元燮、大觉(道匠)、牛橛(尉迟)、高树、元详、云阳伯(郑长猷),标名《龙门十品》(或称《德砚香集拓》)。其中慈香一品在老龙窝上方的慈香窑里,其余都在古阳洞。再后以《四品》加《十品》,再加一弗、惠感、法生、元祐、解伯达、优填王六品,形成《龙门二十品》。其中优填王一品在莲花洞与老龙洞之间上方的崖壁上,其余都在古阳洞。不久发现优填王为唐刻,旋即以古阳洞的马振拜一品取代。对于《龙门二十品》的更替原因,芦荻在《马振拜重心题记》亦曾有论及,他说:“此碑书法峻丽,别有风味,最初选拓廿品,优填王造像在列,康南海质疑,方若《校碑随笔》以优填王为唐刻而删除。顾燮光《梦碧移石》言亦如此也。并题诗为记:‘今观古阳洞,题记未漫灭。又闻清人评,存疑几甄别。入品又出品,反复颇曲折。毕竟真金石,依然名簿列。百二十八字,峻丽出霜月。臣心磁针石,奉若冬雪洁。”

芦荻兄的这段题跋,从拓片的考订入手,以事实为据,通过自己对《龙门二十品》形成的梳理,使观者对《龙门二十品》拓片历史渊源有清晰了解,文字用心良苦。

题跋文体虽短小,但探讨学问却是其初衷。跋文虽不长,但解决的问题很具体,芦荻兄题跋具有这些特点。《始平公造像记》上续汉魏之隶意碑风,下开隋唐之楷体书韵。杨守敬、钱松、赵之谦、康有为等名家均有题跋赞颂。正如芦荻题跋中所言:“康有为《广艺舟双楫》中称其书‘工绝一时,精能各擅‘遍临诸品,终于《始平公》,极意疏荡。骨格成,体形定,得其势雄力厚,一生无靡弱之病‘太和之后,诸家角出,方重则有《始平公》。启功先生有咏‘龙门造像字势雄,就中龙属始平公。学书别有观碑法,透过刀锋看笔锋。自加小注云:龙门造像题记数百种,拔其尤考,必以始平公为最。始平公记,论者每诧其为阳刻,以书论,固不以阴阳刻为上下之分焉。可贵处,在字势疏密,点画欹正,乃至接搭关节,俱不失其序。”

芦荻兄在题跋中借题发挥,阐述其他书学观点。龙门造像题记书法,以方笔为主,尤其以始平公、杨大眼、孙秋生、魏灵藏为最佳,最具有代表性,世称《龙门四品》。芦荻在题跋中说:“龙门北魏诸品之中,此造像题记篇幅为最。书体较始平公笔法多变,方劲峻拔,沉着劲重,凝练自如。康有为云‘结体之密,用笔之厚,最为显著。而其笔画意势舒长,虽极小字严整之中,无不纵笔势之宕。”这段跋反映出对《龙门二十品》深刻理解以及他的艺术眼光。

芦荻兄题跋表现形式丰富,诗跋、文题,记事、抒情熔于一炉,让人如临其境,如闻其声,如其跋《孙保造像题记》:盛年逢丧乱,悲哉高太妃。失乡以播越,亡孙九泉归。

一自患疾殇,生死两依依。何处流涕泗,造像洛城畿。

弥勒像既成,仆仆来之祈。广川与北海,二妃各歔欷。

富贵真草露,团圞愿已违。安能脱百苦,人天沐清辉。

今窥五行字,泫然湿我衣。

孙保造像题记,约刻于北魏太和景明年间,位古阳洞顶部圆券形龛楣内,主尊为交脚弥勒菩萨,坐双狮,座背光及龛楣无饰,似未完工。此龛造像题记记述高太妃为元保失乡播越,经年疾患,未免夭折而痛苦,专此造弥勒像一区,祈愿已故爱孙能永脱百苦。书风用笔趋于圆转,笔迹流畅,寓隶法笔意于楷之间,疏朗有趣。丙申八月于有上士居。芦荻记。

中国书法作为人生境界和生命活力的迹化,蕴含着书家审美意识嬗变的深层轨迹。《龙门二十品》造像题记审美境界与佛教密切相关。北魏时期,孝文帝迁都洛阳,北魏文化由夷变夏而复归夏,汉化达到高潮,这一时期崇尚佛教,凿窟造像祈福之风盛行,造像题记繁多,仅以“龙门造像记”而言,共达3600种。《龙门二十品》,由于佛教的开展活动而得以保存、流传。造像题记碑刻中那种古拙雄健的审美气韵,表达着深一层对生命形象的构思,成为反映生命的艺术。龙门造像书法已不仅是表达概念的符号和工具,而是一个表现生命的结构对宇宙及人生的理解。芦荻兄的题跋,洋溢着真情的流露,往往因情立体,情致婉曲,例如《跋云阳伯造像题记》:古阳洞南壁,造者郑长猷。面壁仰之久,一龛如高楼。endprint

楼高且有尽,心伤且无休。永逝亡考妣,亡儿无回头。

念之陨涕泪,造像长绸缪。是故谨题记,遗世写沉浮。

颇见古隶意,方整出精筹。上承隶八分,下延唐楷流。

劲厉而朴拙,天然无雕修。呜呼得失事,人亡书风留。

鸡虫塞翁马,世事笑王侯。晴窗跋此拓,我心方悠悠。

這段跋短短120字,却以极其精练的语言将造像书法特征、历史渊源描摹得细致入神,情趣盎然。

芦荻兄跋文潇洒不拘,字形大小悬殊,又能错落有致,疏疏密密中显示出从容的节奏。其用笔从容而洁净,意态端肃,形貌挺拔,大小穿插随意而自然。所谓:端肃之中有飘逸,沉稳之中有流动,挺拔之中有妩媚,笔笔洒脱。芦荻兄的一件件题跋,题出了深厚的文化意蕴,他以审美的经验为前提,从整体的笔意、风格入手,读来总令人有所领悟和启发。

四、碑帖视野:芦荻对《〈龙门二十品〉题跋暨临摹》创作审美境界的拓展

碑帖合之双美,离之两伤。康有为、杨守敬推崇北碑书法,是碑学书派的倡导者,同时也是实践者。邓石如、赵之谦、陶濬宣等书家在融会碑帖上,为碑学实践的发展开辟了新领域。邓石如直接取法于北碑,多以方笔为主,笔法斩钉截铁,结字紧密,追求书法朴厚古茂;赵之谦取法《张猛龙碑》《始平公造像记》《魏灵藏造像记》《杨大眼造像记》,两人均是碑帖融合的典范。

芦荻兄受邓石如、赵之谦碑帖融合创作思想的影响,在对传统的深入挖掘和继承的基础上,选择了融合的创作方式。他力求通过统一规律下的多种表现手法,来达到一种既不违背传统审美标准,同时又富有时代、个性气息的风格面貌。这种努力主要体现在对点画和结字的塑造中,对笔势方圆的把握上,显示出对不同形式感的追求和探索。芦荻兄以其充满活力和崭新的姿态,尝试对《龙门二十品》及北碑经典重新审视与开掘,将北碑之雄强,植入到创作实践之中。其用沉劲厚重审美意蕴,以笔重墨实的艺术效果实现高古厚重的审美意趣。在方笔与圆笔结合上,他不一味强调棱角与方峻,而将方笔与圆笔有机地结合在一起,细细观之,但见字势有态,生动自然。

清代碑学的贡献在于文人书家在狭隘的师法传承体系之外,寻找到了一个更加广阔的师法领域。这不仅打破了书法的师法传统,而且在审美取向、笔墨图式、风格特征等方面也发生了改变。在挖掘传统资源的同时,不断地注入新的创作体悟,寻觅着属于自己的书法语言,丰富着自己的审美内涵,这便是芦荻兄孜孜不倦的艺术寻求。从他的创作中,我们可以清晰地看到,他在不断地借鉴历代书法新资料,不断地融入新的书法审美与观念,用以古为基、古今互用的艺术眼光来审视传统、深入经典,以碑帖融合来拓展书法的创作路径,以一种崭新姿态凸显自己的审美追求。

当代,在经典取向上,已经远远超出了传统意义上的帖学和碑学。经典的传承是为了寻求古典的神韵与当代书法审美的相融与沟通。作为当代书家,创作应该直追汉魏雄奇古崛的天然之趣,体现出高旷的审美境界。我想,这也是芦荻兄《〈龙门二十品〉题跋暨临摹》创作上探索碑帖融合的意义所在! endprint

endprint