我国贪污受贿罪中适用特别宽宥制度的实证研究

欧阳本祺 舒 畅

(东南大学 法学院,江苏 南京 210000)

我国贪污受贿罪中适用特别宽宥制度的实证研究

欧阳本祺 舒 畅

(东南大学 法学院,江苏 南京210000)

实践中在适用特别宽宥制度时并非要求满足所有条件,更多的仅需满足其中一个或几个条件即可,适用起来较为随意而无标准。特别宽宥制度中的“提起公诉前如实供述”成为坦白自首制度的补充,“真诚悔罪”“积极退赃”是形式意义上的法定量刑情节、实质意义上的酌定量刑情节,与刑法总则的规定不协调。实践中特别宽宥制度的适用率呈现平稳上升状态,但片区化特征明显,多地区有僵化机械适用的嫌疑。对该制度的性质采取不同的立场会对宽宥幅度产生较大影响,容易产生“同案不同判”的情况。

特别宽宥制度;适用;实证

2015年11月1日《刑法修正案(九)》正式施行以来,修正的贪污贿赂犯罪条款一直是刑法学研究的热点,其中关于新设立的第三百八十三条第三款特别宽宥制度*我国《刑法》第三百八十三条第三款规定:“犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。”的研究皆限于理论探析,缺乏相关的实证研究。本文试图运用实证研究的分析方法,基于中国裁判文书网所公布的判决书,对特别宽宥制度的适用情况进行实证分析。从我国司法现状出发为学界的争论与问题找到答案,并揭示特别宽宥制度在实际运行中存在的问题,最后用理论为发现的问题提供解决方案。本文试图在实证分析中找到学界关于特别宽宥制度争议点的“归宿”,展现我国贪污贿赂犯罪中特别宽宥制度适用情况的同时分析其运行中暴露的短板,从实践关照理论,再用理论为实践中的问题找到出路。

本文的研究样本是151篇判决书。判决书来自中国裁判文书网。在中国裁判文书网以“法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第三款”“时间:2015.11.1至今”“二级案由:贪污贿赂”“减轻处罚”为检索关键词,由此得到的裁判文书数量为1910个,其中2015年、2016年、2017年裁判文书的数量分别为147篇、1757篇、6篇。实际上,2015年真正援引特别宽宥制度条款的有50篇。2016年度的数据过于庞大,考虑到各地区以及各层级法院判决书之间差异性很小,抽取一定数量判决书作为研究基数并不会导致研究结果产生重大偏差,遂从1757篇中选取240篇作为研究2016年度适用情况的基数,其中明确援引的有101篇。2017年度的数据不完整且基数过小,不具有参考性,因此主要分析2015年与2016年的数据。

一、特别宽宥制度适用条件的实证分析

特别宽宥制度规定了四个适用条件:“如实供述自己罪行”“真诚悔罪”“积极退赃”“避免、减少损害结果的发生”。这四个适用条件之间究竟是并列还是选择关系,是需要四个条件同时具备还是只需具备其一即可,对此,既有学者主张只要具备其中之一就可以从轻、减轻或者免除处罚[1];也有学者主张应该四个条件同时具备时才能适用[2];还有学者认为法条规定的是“如实供述自己罪行、真诚悔罪”“积极退赃”“避免、减少损害结果发生”三个适用条件,满足这三个要件时可以适用[3]。

本文认为,按照特别宽宥制度的法条文义解释,顿号之间应该是选择关系,是“或者”型的条件,而逗号之间则是并列关系,需要同时具备。即在四个条件当中,“避免、减少损害结果发生”应该是必须具备的条件之一,并且其中包含“避免损害结果发生”“减少损害结果发生”两种不同的损害程度,相对地,从宽幅度也应当不同。而“在提起公诉前如实供述”“真诚悔罪”“积极退赃”三个条件则是具备其中之一即可。为方便表述,本文将“在提起公诉前如实供述”标记为A,将“真诚悔罪”标记为B,将“积极退赃”标记为C,将“避免、减少损害结果发生”标记为D。所以适用特别宽宥制度的条件组合按照从轻/减轻处罚的力度从大到小排序应该是:第一梯度是ABC+D;第二梯度是AB+D、AC+D、BC+D;第三梯度是A+D、B+D、C+D。

可以说,在特别宽宥制度适用需要满足哪几个条件这点上,目前刑法学界尚未达成共识。那么,对此司法实践的态度又是什么样的呢?本文首先探讨每个条件的认定标准,再以中国裁判文书网上法院判决为样本进行实证分析,以揭示我国贪污受贿罪中特别宽宥制度的实际适用条件。

1.四个条件的具体内涵及其关系。第一,关于“提起公诉前如实供述”的认定。我国《刑事诉讼法》和《刑法》都有“如实供述”的相关规定,最高人民法院1998年5月9日发布的《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》规定:“如实供述自己的罪行,除供述自己的主要犯罪事实外,还应包括姓名、年龄、职业、住址、前科等情况。……如实交代的犯罪数额多于未交代的犯罪数额,一般应认定为如实供述自己的主要犯罪事实。……已交代的犯罪数额与未交代的犯罪数额相当,一般不认定为如实供述自己的主要犯罪事实。犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实,但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的,应认定为如实供述自己的罪行。”值得注意的是,特别宽宥制度中的“如实供述”与自首坦白中的“如实供述”基本要求一致,主要区别在于供述的时间点不同。自首的“如实供述”属于“必须型”,应该始于犯罪嫌疑人第一次被侦查机关讯问时[4],而且必须自始至终。坦白的“如实供述”则属于“选择型”,虽然贯穿于所有阶段,但可以推迟至审判阶段。特别宽宥中的“如实供述”是介于两者之间的“折中型”,犯罪嫌疑人必须在第一次被侦查机关讯问时至提起公诉前这个阶段“如实供述”。该“如实供述”比自首要求宽松但比坦白要求严格。

第二,关于“真诚悔罪”的认定。悔罪,意味着被告人对自己犯罪行为的后悔、悔恨,表明被告人以后不愿意再次实施相同的犯罪行为[5]。这里要注意“认罪”与“悔罪”之间的关系。“认罪”是行为人承认自己所有的错误以及应当承担的法律责任,“悔罪 ”是表明行为人悔过自新并作出的行为反应,二者是原因和结果的关系[6]。真诚悔罪侧重于犯罪嫌疑人主观心理状态的考量,贯穿于所有阶段。仅以行为人在接受讯问或庭审过程中明确表示出后悔、反省就认定为“真诚悔罪”过于简单,应该辅之以其是否认罪、如实供述、积极退赃、写悔过书等客观行为进行判断。对犯罪行为的如实供述,并不等于行为人对自己犯罪行为的后悔、悔恨,但可以作为悔罪的一个佐证。或者说,真诚悔罪和如实供述存在因果关系,行为人因后悔自己的犯罪行为,而如实供述、积极退赃。

第三,关于“积极退赃”的认定。我国《刑法》第六十四条以及1987年8月26日最高人民法院颁布并在实践中有效施行的《关于被告人亲属主动为被告人退缴赃款应如何处理的批复》也有退赃的相关规定,但都未解释何谓“积极”退赃中的“积极”。“积极退赃”中的“积极”体现了一种想要弥补错误、悔改的态度[7]。相对于消极而言,犯罪嫌疑人应该在侦查阶段如实交代涉案赃款的数量以及去处,在人民法院追缴之前主动或者委托家人将赃款退还给人民检察院。不能全部退赃的,则要充分考虑其不能退赃的原因以及占全部赃款的比重,如果不能退赃的比重较小,而且是由于客观原因而无法退赃的,仍应认定为符合特别宽宥制度中的“积极退赃”。

第四,“避免、减少损害结果的发生”与“提起公诉前如实供述”“真诚悔罪”“积极退赃”之间是因果关系。即因为行为人的如实供述、真诚悔罪、积极退赃从而避免、减少了损害结果的发生。有的学者认为“并不是所有的贪污受贿行为都会造成损害结果”[8]。本文认为这种观点值得商榷。贪污受贿犯罪侵犯的客体是国家机关工作人员的职务廉洁性,有些贪污受贿行为表面上没有造成任何损失,但实质上都侵犯了职务廉洁性。所以说,特别宽宥制度中的“损害结果”是一种广义上的“损害结果”。“避免、减少损害结果的发生”既包括行为人在提起公诉前如实供述而减轻侦查机关负担、节约司法资源,也包括其真诚悔罪而产生的“社会正能量”和积极退赃后挽回国家损失。因此,“避免、减少损害结果发生”是必备条件之一,而这四个条件也是相互联系非完全独立的。

2.司法实践中适用条件情况。为验证学者们的讨论,并展现实践中的运行情况,本文基于151篇裁判文书样本,得出适用特别宽宥制度时采纳四个条件的次数组合如下表1:

表1 适用特别宽宥制度时采纳宽宥条件的次数组合

从上表中可以看到:(1)“积极退赃”备受“青睐”。在2015年适用特别宽宥制度的50篇判决文书中,除了一例犯罪未遂外,49篇判决书中都有“积极退赃”情节。而2016年的101篇样本中亦全部含有“积极退赃”情节。151篇中有46篇判决有且仅有“积极退赃”一个条件而没有其他三个条件。值得一提的是,样本中所有的“积极退赃”都是退还全部赃款,不存在退部分赃款的情况。表明“积极退赃”是从轻、减轻或者免除处罚的一个最重要标准。(2)“避免、减少损害结果发生”备受“冷落”。151篇裁判文书中,“避免、减少损害结果发生”共在30篇裁判文书中出现,其中包含22篇四个条件全部具备的。也就是说,“避免、减少损害结果发生”是出现频率最低、被适用最少的,而且多和其他条件混在一起适用。(3)“真诚悔罪”“积极退赃”的组合在判决书中出现的次数较多,“公诉前如实供述”“真诚悔罪”“积极退赃”的组合在判决书中出现的频率次之。在所有判决书中,“积极退赃”之外的其他三个情节都没有单独成为从宽条件,皆和“积极退赃”在一起适用。可见,其他情节的影响力远不及“积极退赃”。(4)四个条件皆具备的判决书为数不多。在2015年的50篇裁判文书中只有4篇列出了四个条件,2016年的101篇样本中有18篇。而这22篇有一个共同特点,就是都采用“提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,可以从轻、减轻或者免除处罚”的表述。直接照搬了第三百八十三条第三款法条的内容,并未对被告人所具有的情节进行分析,甚至对具体表现不置一词,只是形式性地“引用”条款内容。

可以说,司法实践的状况偏离了刑法学界学者们讨论的轨道。

第一,很多学者主张的特别宽宥制度适用“四个构成要素缺一不可”的要求并未得到实务界的支持。司法实践中既有只满足一个条件即适用的情形,也有很多满足两个、三个条件下适用的情形。哪怕是四个条件都满足,也只是机械照搬刑法条文,并不能算是真正意义上的四个条件同时具备。这表明,学界对于司法实践“期待过高”。司法实践中关于特别宽宥制度的适用条件存在乱象,缺乏标准。大部分判决倾向于“四个条件满足其中一个或几个即可”的立场,适用起来随意宽松。有学者所持“如果把此条规定理解为四个要件满足其一就可以从宽量刑的话,那么此项规定将会沦为‘僵尸条款’,没有法官敢适用此条规定对行为人减轻或者免除处罚”[9]的观点值得商榷。过于严苛的适用条件会让法官“望而却步”。

第二,学者认为,从文义解释的角度四个从宽情节“对于贪污受贿罪量刑从宽的影响力度呈递减趋势”的论断[10]在司法实践中并未得到体现。学者主张按照影响力递减排序为:“提起公诉前如实供述”“真诚悔罪”“积极退赃”“减少、避免损害结果发生的”。诚然,法官在适用特别宽宥制度时,对待四个从宽情节并不是“一视同仁”。但是,总体来说,四个情节影响力从高到底的排序是:“积极退赃”“真诚悔罪”“提起公诉前如实供述”“避免、减少损害结果发生的”。

第三,各个情节的认定也并未如学界探讨的那般严格。在151个研究样本中,“积极退赃”既有在投案自首后、提起公诉前,也有在提起公诉后、审判中。对于“积极退赃”的时间点并未严格认定,反而更在乎数额;“真诚悔罪”一般只是一笔带过,并未提到悔过书或其他具体表现,抑或如果辩解是否还能算悔罪呢[11]?而谈到“提起公诉前如实供述”和“避免、减少损害结果发生的”就更少之又少。这充分说明大多数法院不仅判决书写得潦草,适用特别宽宥制度也很潦草。

笔者上文所提出的适用条件即“从轻/减轻处罚的力度从大到小的排序应该是:第一梯度是ABC+D;第二梯度是AB+D、AC+D、BC+D;第三梯度是A+D、B+D、C+D”更符合司法实践中运行的状况,而且宽严适中。有学者提出的按照文义解释理解四个情节的影响力具有合理性,但如上文所说,ABC之间并非完全独立,而是相互联系的,而ABC与D则具有因果关系,根本没有必要按照影响力进行排序。

那么,为什么大部分判决都未出现“避免、减少损害结果发生”(D)呢?本文认为:第一,理论层面上,“D隐含在ABC内”这类判决数量较多。一方面,如上述所言,“损害结果”是广义上的“损害结果”,而ABC与D又具有因果关系,所以部分案件中可以认为D已经隐含在ABC中。提起公诉前如实供述能够减轻侦查负担,从而节约司法资源。很多贪污贿赂犯罪都是“一窝犯”,如实供述的行为有助于查案过程中将贪污贿赂犯罪连根拔起。犯罪嫌疑人真诚悔罪会对社会和我国的反腐败政策产生正面影响,让官员们不敢腐、不想腐。积极退赃则有助于挽回国家经济损失。另一方面,这种因果关系并非必然,即不是所有案件都能认定为D隐含在ABC中。提起公诉前如实供述的,也可能所做供述都是侦查机关已经掌握的内容,虽然有该行为但是并不能产生D这样的结果,这种情况下就不符合特别宽宥制度的适用条件。所以,亦不排除样本中存在该类不符合适用条件的滥用情况。第二,在实践层面上,该现象反映出我国司法裁判文书说理普遍不严谨以及刑法理论研究与实践脱节严重的情况。一方面,该写的没写。法官司法水平本就存在差异,加之现行司法体制下的多案压身,往往导致多数裁判文书流水线式的“力不从心”,所以在判决书中并没有明确写出D项,但并不意味着被告人没有避免、减少损害结果的发生。大量判决书出现有且仅有C项的情况,是因为退赃对“减少损害”的影响是最直接和可观的,法官在认定上比较轻松,基本有C则有D。另一方面,司法操作过程中特别宽宥制度的适用仍旧混乱、不规范。

二、特别宽宥制度与刑法总则不协调问题的实证分析

1.特别宽宥制度的“如实供述”与自首坦白制度的“如实供述”适用冲突。我国《刑法》第六十七条规定:“犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或减轻处罚,其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。”正如上文所述,自首坦白制度中的“如实供述”与特别宽宥制度中的“提起公诉前如实供述”只在时间点上有所不同。特别宽宥制度中的从宽条件总能在刑法总则中找到蛛丝马迹,因此学界对于特别宽宥制度地位的拷问一直没有停止,其与自首坦白的关系是什么?是否打破了总则与分则之间的平衡关系?有的学者认为特别宽宥制度的规定与总则中的自首坦白冲突[12];但亦有学者主张特别宽宥制度与自首坦白制度并不存在不协调之处[13]。

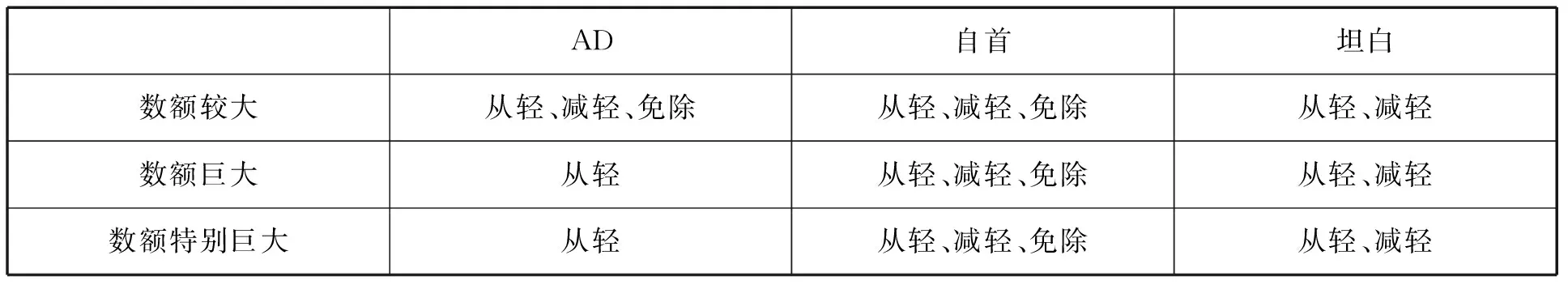

本文认为,特别宽宥制度中的“提起公诉前如实供述”(A)与刑法总则自首坦白制度中的“如实供述”存在适用冲突,显示如下述“表2”。数额较大的贪污受贿犯罪,适用特别宽宥制度可以免除处罚,但如果没有自首情节仅有坦白情节则最多只能减轻处罚。坦白只要如实供述就可以从轻处罚,避免特别严重后果的可以减轻处罚。但适用特别宽宥制度中“提起公诉前如实供述”不仅缩短了阶段还要求“避免、减少损害结果发生”(即AD组合),数额巨大、特别巨大的更无法减轻处罚,根本是“名宽实严”。而且,从上文的分析可见,实践中特别宽宥制度适用条件组合中根本没有AD组合。一方面,存在本文上述“D隐含在ABC内”类的判决,另一方面则证明实践中已经暴露了特别宽宥制度中的AD组合与第六十七条自首坦白制度的矛盾。

表2 AD与自首坦白从宽处罚的矛盾

为进一步了解特别宽宥制度与刑法总则中自首坦白制度的关系,本文依旧以2015年、2016年151篇裁判文书为样本,研究“提起公诉前如实供述自己罪行”(标记为A)与我国《刑法》第六十七条自首坦白制度之间适用的具体情况,如下图1:

图1 “提起公诉前如实供述”与六十七条适用情况

从上图可以看出:(1)适用特别宽宥制度同时又适用了第六十七条自首坦白制度的案件占比(12+41+92)/151=96%,其中61%不含A只含有第六十七条,即第六十七条和其他三个条件的组合。2015年和2016年的研究样本中含有第六十七条的数量分别是45篇和99篇;含有第六十七条不含有A的共有92篇,2015年、2016年的数据分别是31篇、61篇;2015年、2016年判决书中既含有A又不含有第六十七条的数量分别为2篇、4篇。这样的数据进一步表明,在总则规定与分则规定之间,法官们的首选仍然是刑法总则,特别宽宥制度中的A主要是作为总则规定的一种补充。(2)A的适用率与自首坦白相差甚远。在151篇研究样本中,A总共出现在59篇裁判文书中。出现此现象的原因之一正如上文所说,相较于自首坦白的“在犯罪以后自动投案如实供述自己罪行”,特别宽宥制度中的如实供述被限制在“提起公诉之前”,时间范围明显缩小,适用范围当然远不及自首坦白制度,而量刑的结果却一样都是“从轻、减轻或免除处罚”。从这点来看,特别宽宥制度显得有些“鸡肋”。

从以上分析可以看出,笔者的观点在司法实践中得到印证,也与上文的研究结果相互呼应,特别宽宥制度中的“提起公诉前如实供述”与自首坦白制度中的“如实供述”存在适用冲突。值得一提的是,从特别宽宥制度与自首坦白制度的冲突来看,特别宽宥制度是对数额较大的贪污贿赂犯罪从轻,而对数额巨大、特别巨大的贪污贿赂犯罪从严。对此,应该出台相关指导案例和司法解释,以特别宽宥制度法条为基础,结合自首坦白制度,将贪污贿赂罪分为第一种情况(数额较大)、第二种情况(数额巨大、数额特别巨大),按梯度分别明确两种情况下的从宽幅度。犯罪数额较大时,AD/BD/CD+自首/坦白组合可以从轻处罚,且坦白的从轻幅度小于自首;ABD/ACD/BCD+坦白/自首组合可以从轻、减轻处罚,且坦白的从轻、减轻幅度小于自首;ABCD+自首/坦白组合可以从轻、减轻、免除处罚,且坦白的从轻、减轻幅度小于自首。犯罪数额巨大、特别巨大时,AD/BD/CD+自首/坦白组合和ABD/ACD/BCD+坦白/自首组合可以从轻处罚,且坦白的从轻幅度小于自首,AD/BD/CD+自首/坦白组合的从轻幅度要小于ABD/ACD/BCD+坦白/自首组合;ABCD+自首/坦白组合可以从轻、减轻处罚,且坦白的从轻幅度小于自首。这里的从宽幅度排序只针对犯罪嫌疑人符合特别宽宥制度适用条件又有自首或坦白情节的情况,在实践中还需综合考虑从犯地位、犯罪未遂等可以从轻、减轻、免除处罚的因素。

2.特别宽宥制度的“酌定量刑情节法定化”破坏刑法体系的一致性。最高人民法院2013年12月23发布的《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》对酌定量刑情节作了专门规定,特别列举了7种酌定量刑情节,分别是:“当庭自愿认罪;退赃、退赔;积极赔偿被害人经济损失;取得被害人或其亲属谅解;前科劣迹;犯罪对象为弱势人员;以及在重大自然灾害、预防、控制突发传染病疫情等灾害期间犯罪。”但近年很多学者主张“酌定量刑情节法定化”,有学者认为,酌定量刑情节泛化现象严重,应该进行酌定情节法定化以防止酌定量刑情节的进一步模糊化[14]。也有学者认为,我国《刑法》第三百八十三条第三款的酌定量刑情节法定化虽在类罪处理上有所创新,但引发了不同类罪之间特别是总则分则之间的失衡[15]。很多学者认为,这样的设置定位模糊,并且厚此薄彼完全不合理也无必要[16]。但亦有学者持支持态度,认为将酌定量刑情节法定化,可以为法官定罪量刑提供明确的依据[17]。本文认为,特别宽宥制度虽然是将“退赃”等酌定量刑情节法定化,并加之以“提起公诉前”“认真”“积极”来提升从宽条件的标准,但在刑法总则中并未找到与之相匹配的规定。即特别宽宥制度中的情节在分则中可视为法定量刑情节,而在总则中还是酌定量刑情节,这种“师出无名”,破坏了刑法体系的一致性。实践中又缺乏相关的司法解释或指导案例,容易造成使用过程的混乱和不平衡。

酌定量刑情节法定化的说法在实践中是否得到认同?在151篇裁判文书样本中,不同法院的法官对于特别宽宥制度情节性质的理解,立场有所不同,如表3:

表3 法院判决中对特别宽宥制度情节性质的态度

可以看出,采取法定量刑情节立场的判决和酌定量刑情节立场的判决数量不相上下。其中,采取法定量刑情节立场的判决书一般使用“依法予以(可以)从轻、减轻或免除处罚”的措辞,而采取酌定量刑情节立场的判决书则用“酌情予以从轻处罚”的表述,或者直接采用“有积极退赃(或认真悔罪)的酌定情节”的说法。还有部分判决书选择用“结合退赃(或悔罪)等情节对其从轻处罚”以巧妙回避对此表态。而在法定量刑情节和酌定量刑情节之间含糊其辞的判决也不在少数,具体分为两种情况:第一种是含糊型,采用“积极退赃真诚悔罪可以从轻减轻或者免除处罚”的表述;第二种是混合型,将“自首”“坦白”与“公诉前如实供述”“认真悔罪”“积极退赃”混在一起,用“有法定和酌定从轻处罚的量刑情节”或者“自首,积极退赃,依法可以从轻处罚或减轻处罚”的表述。除没有明确表明立场的判决外,法定、酌定、混合三种立场的判决数量相当,这样分歧混乱的局面与理论界的争议不谋而合,也折射出实践中特别宽宥制度适用定位不明确的困境。

实践中还有一种值得注意的奇特现象,不少判决书把“积极退赃”表述为“酌情”,并援引了第三百八十三条第三款。在特别宽宥制度出台之前,退赃本来就是酌定量刑情节的一种,这样的判决同之前不援引第三百八十三条第三款却表示“退赃酌情可以从轻处罚”的判决实质上毫无差别,这些判决实际上仍是站在总则的角度,将其认定为酌定量刑情节的一种。

综上,本文认为:特别宽宥制度的规定与刑法总则的规定不协调:第一,“提起公诉前如实供述”与自首坦白制度中的“如实供述”存在适用冲突;第二,酌定量刑情节法定化缺乏总则依据,破坏了刑法体系的一致性。退赃、悔罪情节虽然被明文规定进刑法分则,但在实际运行中还是沦为边缘化的量刑情节,是“形式意义上的法定量刑情节,实质意义上的酌定量刑情节”。实践中,特别宽宥制度大多情况下与《刑法》第六十七条捆绑适用,成为审判机关的“双保险”。自首坦白制度仍旧是法官们首先考虑的量刑情节,而后特别宽宥制度被“买一赠一”地加在后面。

反之,与刑法总则的不协调也成为法官倾向于选择自首坦白制度而非特别宽宥制度的原因。第一,数额较大时,大多数案件具有自首情节,而自首与AD组合相比,具有不需要“避免、减少损害”条件的优势,法官必然选择适用自首制度。当法官想要免除犯罪数额较大情节较轻但不具有自首条件的被告人的处罚时,特别宽宥制度便具有用武之地了。但此类案件数量极少。当数额巨大或特别巨大时,AD组合仅可以从轻处罚,而坦白并避免严重后果的可以减轻处罚,自首还可以免除处罚,法官必然选择适用自首或坦白制度。可以说,正是由于法条之间存在冲突,迫使法官在裁判过程中必须基于刑事诉讼法“有利于被告”的原则进行协调,选择从宽幅度更大的制度。第二,坦白自首是毋庸置疑的法定量刑情节,但特别宽宥制度中的“退赃”“悔罪”情节的法定化拘泥于学术界的讨论,并未被正名定分。法官在裁判时还需要以自己的专业知识及素养来判断其究竟是法定还是酌定量刑情节,而不同的法官则会出现不同的理解。司法实践中,明确表明特别宽宥制度的四个情节是法定量刑情节的占研究样本的三分之一。也就是说,三分之二的法官仍没有采取“法定”的措辞,便体现了这一点。

为应对以上窘境,在司法层面,应该制定量刑情节相关的司法解释并辅之以相对应的指导案例。将不同的法定量刑情节如自首坦白进行分层处理,规定对应的适用梯度,而各类酌定量刑情节则需要进一步细化,以减少适用分歧。在立法层面,应该在总则中将特别宽宥制度的从宽情节予以法定化,完善刑法体系,避免总则与分则冲突的困境。

三、特别宽宥制度适用结果与量刑结果的实证分析

在分析了特别宽宥制度的适用条件、特别宽宥与总则宽宥的关系之后,接下来将探讨特别宽宥制度自施行以来的总体运行情况以及适用特别宽宥制度对量刑结果的影响。

1.总体适用情况。特别宽宥制度自出台以来,便饱受学术界的质疑和讨伐,从修订草案起就被诸多学者否定。学界认为,缺乏与之相匹配的司法解释和指导案例,必将导致特别宽宥制度适用中的尴尬局面:法官们一定会慎重使用。但从上文的数据中可看出,现实出人意料。

第一,特别宽宥制度适用率平稳提升,但是存在明显的不平衡。从下表4可以一览2015年、2016年特别宽宥制度适用的情况:(1)特别宽宥制度的适用率平稳提升,2015年适用率为34%,2016适用率为42%。表明特别宽宥制度自面世以来得到了实践的积极响应,适用规模适中、增速平缓,既没有被束之高阁,也没有泛滥成灾,总体比率呈上升状态,但增势缓慢,尚不普遍。(2)特别宽宥制度在基层法院适用较多,贪污罪与受贿罪比重持平。在2015年明确援引《刑法》第三百八十三条第三款的50篇裁判文书中,案由为贪污的27件,受贿的23件,基层法院受理的为40件;而裁判时间为2016年的101篇判决书中案由为贪污的48件,受贿的53件,基层法院78件。(3)主动援引第三百八十三条第三款的主体一般是法院。在2015年的50篇裁判文书中,很多辩护律师在发表的辩护词中都表达了援用特别宽宥制度的意向,但检察院主动援引第三百八十三条第三款,认为被告人可以从轻处罚的仅有一例;2016年情况有所变化,辩护律师明确援引特别宽宥制度请求从轻处罚的有2件,检察院明确援引特别宽宥制度的有6件。即特别宽宥制度虽然在法院系统得到了一定程度的认可,但是律师团体和检察院系统缺乏援引的意识。这表明,特别宽宥制度尚未真正“众望所归”。

表4 特别宽宥制度适用基本情况

本文认为,需要提升法律职业共同体对于特别宽宥制度的认识与理解。法官在审理案件的过程中应当仔细核实是否存在宽宥的情形,检察院在审查起诉过程中发现被告人有可以适用特别宽宥制度的情形的,也应该主动援引。不仅要在法院系统内普及特别宽宥制度的适用,也要增强律师团体和检察院系统内对于该条款的认识和理解,切实贯彻落实宽严相济的刑事政策。

第二,特别宽宥制度的适用片区化特征明显。以2015年为例,50个判决按照地区分布数量,如表5:

表5 第三百八十三条适用情况分布

从表中可以发现一个较为奇怪的现象,在中国裁判文书网公布的2015年度的裁判文书检索结果中,没有江苏省、浙江省和上海市、北京市。为消除样本不全的顾虑,专门筛选江苏省在《刑法修正案(九)》之后的贪污贿赂案件,有且仅有一例[(2015)宁铁刑初字第19号]明确援引第三百八十三条第三款做出判决,其适用情况可见一斑。而同样,在2016年的样本中,江浙沪地区以及北京市援引第三百八十三条第三款的裁判文书也只是凤毛麟角。相反,湖南省、广西省、江西省、辽宁省则是适用相对较为宽松。值得注意的是,这些“勇敢试水”的区域有僵化机械适用特别宽宥制度的嫌疑。辽宁省桓仁满族自治县人民法院、内蒙古自治区科尔沁右翼中旗人民法院、河北省多地市县人民法院都存在同一法院同一时间段多件案件适用相同宽宥条件组合的情形。辽宁省桓仁满族自治县人民法院甚至出现了只有被告名字不同的“同款”判决书。其(2015)桓刑初字第00240号、(2015)桓刑初字第00239号、(2015)桓刑初字第00096号、(2015)桓刑初字第00220号、(2015)桓刑初字第00222号五篇判决文书,法院说理部分如出一辙,适用特别宽宥制度时所援引的第三百八十三条条文内容、条件组合、情节表述都一模一样。

这不禁令人心生疑惑或担忧,特别宽宥制度在这些地区是否被适用得过于随便?不可否认,各地区虽因地理位置、经济发展程度不同而存在一定的差异,但并不能合理解释“两个极端”局面,反而暴露了特别宽宥制度的适用存在明显的不平衡。特别宽宥制度虽然正式投入使用,但一直缺乏一个具体明确而可操作的标准,是造成混乱局面的重要原因之一。

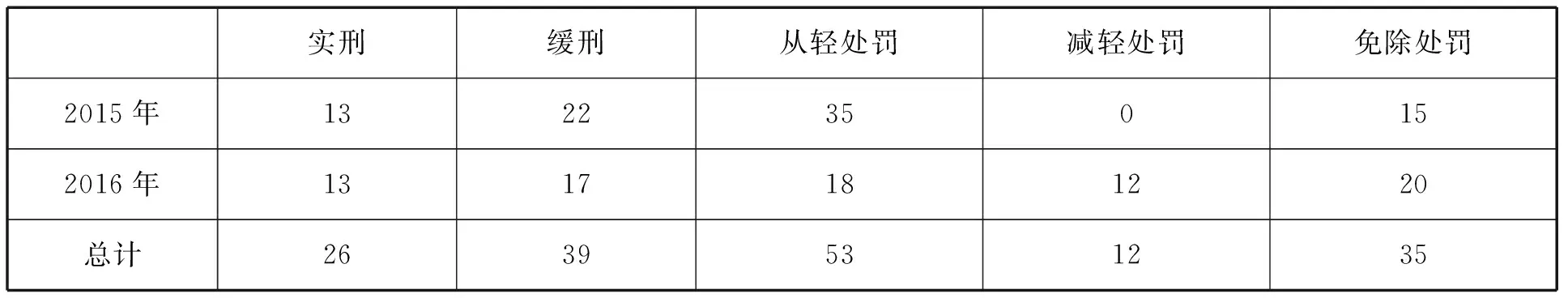

2.特别宽宥制度对量刑结果的影响。由于司法实践中特别宽宥制度适用条件“参差不齐”,加上采取不同立场,该制度对于量刑的影响也必然存在一些片面化、现象化的问题。那么,特别宽宥制度作为贯彻宽严相济刑事政策“宽”的一面,其真正的效果如何?基于151篇样本分析其总体量刑结果如下表6:

表6 总体量刑结果

从上表可以看出,判处缓刑和免除刑事处罚的案件数量居多,连实刑也大多不超过3年有期徒刑,当然,这与贪污数额、法院采取的立场等多种原因有关。

第一,适用特别宽宥制度的贪污受贿案件数额都较小,所以缓刑和免除处罚的较多。样本中数额在300万元以上的共有5件,其中2015年2例、2016年3例(且全部都是减轻处罚),这表明特别宽宥制度在数额较低的贪污受贿罪中适用比较广泛,但不排除存在过度适用的可能。以2016年中的两例来说,第一例受贿数额为361万元,特别宽宥制度适用ABCD组合并具有自首情节,法官采取法定量刑情节立场,被判处8年有期徒刑;第二例被告人受贿数额为982万(共同犯罪,其个人受贿数额为500万),特别宽宥制度适用ABC组合并具有坦白情节,采取法定量刑情节立场,被判处3年有期徒刑缓刑3年。第二例从宽情节幅度之大以至于表现出明显的失衡,非常明显的司法不公。特别宽宥制度的适用也应该有个“度”,而不是搞“特别”。

第二,采法定量刑情节立场比采酌定量刑情节立场的从宽幅度更大。将表3、表6的内容重新整合,形成下表,分析从轻处罚、减轻处罚、免除处罚的判决结果中审判机关的立场,由于2015年中并没有减轻处罚的情况,便以2016年的数据为样本:

abcd从轻处罚811414减轻处罚171000免除处罚81847

表中a、b、c、d依次代表法定(依法予以)、有“酌定”“酌情”、未表态、表态含糊混乱。可以发现,在从轻处罚的判决中,大多数法官采取了酌定的立场,还有更多的判决则是含糊其辞;在减轻处罚的判决中法官明显倾向于法定的立场;在免除处罚的判决中,采法定量刑情节立场的案件贪污数额要比采酌定立场的高。充分表明,采取法定量刑情节宽宥的幅度更大。但如此一来极容易产生同案不同判的问题,举以下两个案例说明:

其一,(2016)豫1522刑初298号判决书,被告人受贿数额为7万,无自首情节,适用特别宽宥制度的条件为“提起公诉前如实供述”“真诚悔罪”“积极退赃”,审判机关采取法定量刑情节的立场,被免除刑事处罚。其二,(2016)黑0882刑初141号判决书,被告人贪污数额为1.56万,有自首情节,适用特别宽宥制度的条件为“真诚悔罪”“积极退赃”,虽然缺少“提起公诉前如实供述”,但自首是必须“如实供述”的,审判机关并未采取法定量刑情节的立场,被告人被判处1年2个月缓刑2年。虽然第二个案件中被告人没有被判处实刑,但是在前提条件几乎一致的情况下,贪污1.56万有自首被判处缓刑,而受贿7万元无自首却被免除刑事处罚,明显的“同案不同判”。

四、结论

特别宽宥制度的适用必须具备“避免、减少损害结果发生”这一条件,而“在提起公诉前如实供述”“真诚悔罪”“积极退赃”三个条件则是具备其中之一即可。即从轻/减轻处罚的力度从大到小排序应该是:第一梯度是ABC+D;第二梯度是AB+D、AC+D、BC+D;第三梯度是A+D、B+D、C+D。这样的适用组合更符合实际操作。但是不容忽视的是特别宽宥制度存在与刑法总则的不协调之处,虽然适用率平稳提升,但适用主体不平衡,片区化特征明显,有僵化适用的嫌疑。应该建立具体的司法评价机制,切实发挥各大数据平台公开裁判文书的监督力度,并在刑法总则中做出回应。

[1]赖早兴.贪污贿赂犯罪规定修正评述——基于《中华人民共和国刑法修正案(九)(草案)》的思考[J].学习论坛,2015,(4).

[2]闫雨.当代中国贪污贿赂犯罪刑法完善探讨——以《刑法修正案(九)(草案)》为基点[J].江西科技师范大学学报,2015,(4).

[3]张兆松.论《刑法修正案(九)》对贪污贿赂犯罪的十大重大修改和完善[J].法治研究,2016,(2).

[4]王飞跃.自首制度中“如实供述”的理解与认定[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2009,(5).

[5][11]张明楷.论犯罪后的态度与量刑的影响[J].法学杂志,2015,(2).

[6]喻福东.论“认罪态度”在量刑情节中的定位[J].行政与法,2012,(2).

[7]孙道萃.“收受财物后及时退还”的刑法教义分析[J].江汉学术,2017,(1).

[8][9]王刚.我国贪污受贿犯罪之特别宽宥制度的适用研究[J].绥化学院学报,2017,(3).

[10][15]卢建平,朱贺.酌定量刑情节法定化的路径选择及评析——以我国《刑法》第三百八十三条第三款为例[J].政治与法律,2016,(3).

[12]梁根林.贪污受贿定罪量刑标准的立法完善[J].中国法律评论,2015,(2).

[13]欧阳本祺.论《刑法》第三百八十三条之修正[J].当代法学,2016,(1).

[14]周金刚.酌定量刑情节的泛化现象研究[J].南京大学法律评论,2010,(1).

[16]钱叶六.贪污贿赂犯罪立法修正释评及展望——以《刑法修正案(九)》为视角[J].苏州大学学报,2015,(6).

[17]赵秉志.贪污受贿犯罪定罪量刑标准问题研究[J].中国法学,2015,(1).

TheEmpiricalResearchonCorruptionandTakingBribesCrimewhichApplySpecialForgivenessSysteminChina

OuyangBenqiShuChang

(LawSchool,SoutheastUniversity,NanjingJiangsu210000)

It is casual that the application condition of the special forgiveness system in judicial practice is “there is one or more circumstances”.The “confess before prosecution” in special forgiveness system is treated as a “supplement”for the surrendered system.The “sincerely resipiscence”and “disgorge ill-gotten gains actively”are legal circumstance for sentencing on the surface but discretionary circumstances of sentencing in essence.The applicable rate rose steadily in judicial practice but has obvious area characteristics.Some provinces’ application are very mechanistic.Adopt different positions about the nature of the system will affect the lenient scale.

special forgiveness system; application; empirical research

2017-06-05

欧阳本祺,男,东南大学反腐败法治研究中心研究员、东南大学法学院教授、博士生导师。舒畅,女,东南大学反腐败法治研究中心研究人员,东南大学法学院硕士研究生,研究方向为刑法学。

本文系江苏高校哲学社会科学重点研究基地“反腐败法治研究中心”、江苏省社科基金重点项目(项目编号:15FXA002)、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目(项目编号:2015ZDXM003)、“中央高校基本科研业务费专项资金资助项目”和“江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目”的资助成果。

D924.392

A

2095-3275(2017)06-0076-11

责任编辑:王瑞

——以被告人翻供为主要研究视角

——基于118份裁判文书的实证考察