停留时间分布测定实验装置改进与空时-均时对比分析

邬勇奇 温正慧

(华中科技大学化学与化工学院)

停留时间分布测定实验装置改进与空时-均时对比分析

邬勇奇 温正慧

(华中科技大学化学与化工学院)

通过流程观测和实验数据分析,在原停留时间分布测定实验装置的基础上,对它进行了改进。对不同转速下的均时和空时进行了分析比较,结果表明:合适的转速有利于形成无死区、无短路的理想流动状态。

停留时间分布 实验装置改进 空间时间 平均停留时间 搅拌转速

停留时间分布实验数据对反应器的运行状态分析与设计具有重要意义[1~3]。反应器中的动力学模型(如集总动力学模型[4])、流体混合、传递行为及反应器数学模型等都是反应器研究的主要内容[5~7],对于设备设计与控制具有重要作用。反应器数学模型有理想模型与非理想流动模型之分,停留时间分布测定是建立反应器流动模型的有效手段。文献[8,9]通过CFD技术、Fluent软件等模拟反应器内的流场,获得反应器流体的停留时间分布并与实验数据进行了比较。除了通过停留时间分布实验数据求取系统的平均停留时间、方差、流动模型参数外[10,11],还可以通过一系列实验,如空时与均时的比较分析等,来深入研究设备内部流体的流动状况。通过流程观察和数据分析,改进原有的实验装置,使之具备更完善的实验功能。

1 原实验装置的改进

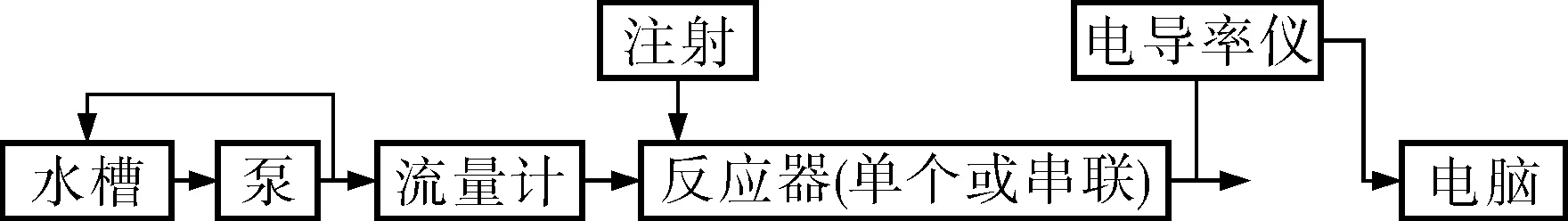

影响停留时间分布测定实验的因素较多,主要有反应器结构、流体流量、流体温度、搅拌桨类型及转速等。原停留时间分布测定实验装置(图1)的主要设备和仪表有:流体储箱、流体输送用离心泵、流量计、示踪剂注射系统、釜式反应器、电动搅拌系统、电极与电导率仪、电脑等。

图1 原停留时间分布测定实验装置框图

图1所示的实验装置为目前多数采用的通用实验装置,泵的输送出口有一回流管路,目的是方便调节流量。实验时在一定条件下加入示踪剂,同时启动示踪剂电导率测量仪表,记录实验过程中电导率的变化(即浓度的变化)。根据实验数据可以计算流体的平均停留时间、方差及模型参数等。

设备中流体混合的极限是达到完全混合状态,此时为理想全混流,模型参数达极小值,即多釜模型参数n=1;若未达到完全混合状态,则n>1。

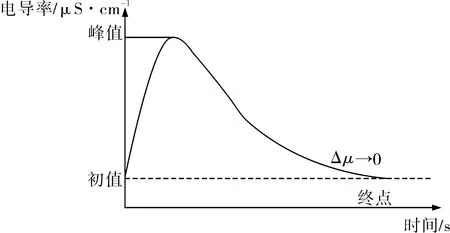

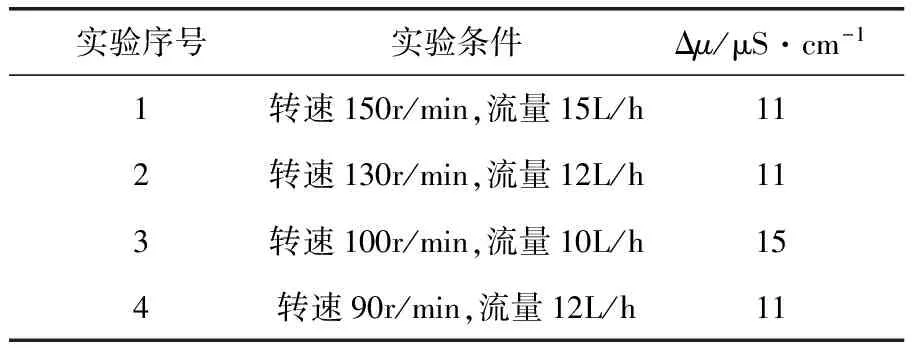

理论上,在脉冲法实验方法下,流体中示踪剂的浓度或电导率最终将回归起始基点,如图2所示。但水流系统多次实验数据的结果表明,系统最终的测定值无法回归原点,导致流体电导率终值与初值产生差异,即Δμ≠0。部分实验条件下的电导率差值Δμ见表1。

图2 电导率与时间关系曲线

表1 水流系统部分实验电导率差值Δμ

经初步判断,造成这种现象的原因是实验中相关因素的波动。为此,在之后的实验中加强了对相关因素的控制并确保数据精度,但最终结果仍无法回归起点。

进一步的判断是实验时间不够,示踪剂未完全排出设备。然而在之后的延长实验中发现,Δμ并没有减小,反而有时还略有增加,说明真正原因并非如此。

当Δμ达到一定程度后,在计算均时与方差时,这种差异经过时间t的放大,在tE(t)-t、t2E(t)-t(其中E(t)为停留时间分布密度函数)曲线上表现的十分明显,t2E(t)曲线后期甚至发生严重的翘尾,由实验数据计算所得的模型参数n<1[11],出现了实验结果与理论背离的现象。

为了找出产生背离的真正原因,对图1的实验装置进行了观察与分析,发现流体输送用离心泵长时间运行做功、环境温度变化等因素导致流体温度变化,特别是泵出口回流液对槽温的影响。由于电导率值既与浓度有关,也与温度有关,因此流体温度的变化使测量初值与终值产生差异,这种差值达到一定程度后将使模型参数发生背离。显然,这种温度变化引起的电导率差异并非浓度变化的真实反映。这也解释了延长实验时间后,Δμ并没有消除反而有时还略有增加的原因。

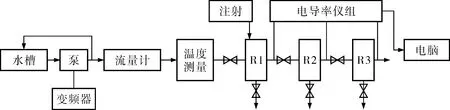

为了证实上述分析,对实验装置进行改进。改进后的实验装置如图3所示,R1~R3分别表示1号到3号反应器。增加变频器是为了降低泵的运行功率,减少流体的回流量,从而降低温度的变化幅度。系统中的测温仪表可以实时监测温度变化,为过程考察提供数据支持。进出口增加的阀门有利于反应器中持液量的精确检测,以便更准确测量空间时间。实验数据可以通过电脑采集,也可以由电导率仪直接读取,然后用Excel、Matlab等软件编程处理。

图3 改进后的停留时间分布测定实验装置框图

多次的实验数据与计算验证了上述分析与讨论,消除流体温度变化产生的影响后,模型参数背离的问题也得到了解决[11]。同时,改进后的实验装置还可以进行更多特定的实验。

2 不同搅拌转速下空时与均时的比较

对于不可压缩流体,空间时间数值上等于停留时间分布统计的均时。但在一些情况下,两者之间会出现差别。差别的原因可能来自于仪器误差或计算误差,当在合理范围内时是许可的。产生差别的另一种原因就比较复杂,如反应器中是否有死区、沟流及短路等现象,这就要求对反应釜中混合状态做更深入的探讨。搅拌转速是影响流体混合的关键因素之一,因此通过研究不同转速下两种时间的对比,来进一步探讨其中流体的混合状态。

为便于持液量测量,于各反应器进出口加设了截止阀。实验设置了3档搅拌转速:较高转速、中等转速和较低转速。较高转速设定在150~200r/min(更换反应器和搅拌桨时可以将转速提高至300~350r/min,转速太高易发生溢出),中等转速范围在100~140r/min,较低转速为40~90r/min。

2.1 较高搅拌转速下的空时与均时比较

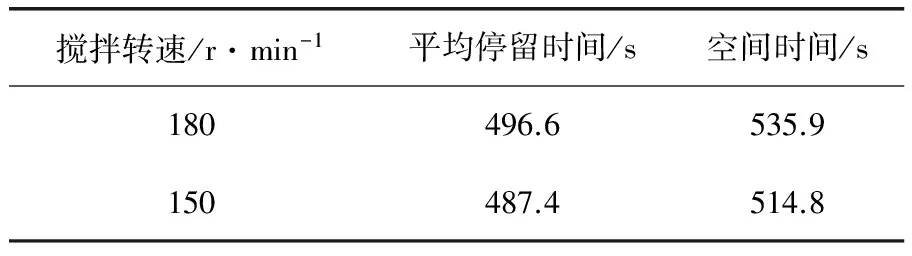

在150、180r/min两种转速条件下,在总体积3L的釜式反应器中,以一定的流量进行停留时间分布测定。两种时间最终计算结果见表2。可以看出,空时(釜液体积除以流量)大于均时;两种转速下,以均时为基准,空时与均时两者相差分别为7.91%、5.62%。

表2 较高转速下的实验数据处理结果

2.2 中等搅拌转速下的空时与均时比较

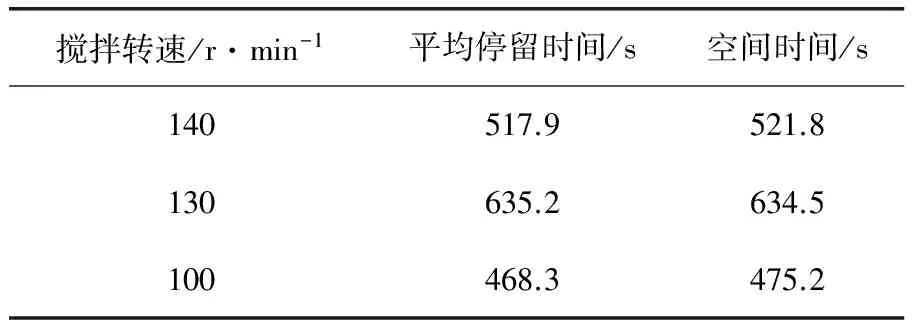

选择100、130、140r/min共3种中等转速,进行停留时间分布数据测定,处理后获得的相关计算结果见表3[11]。其中第2组数据的均时与空时均明显大于其他两组,主要原因是进行实验时,第2组的流量比其他两组要低20%,导致流体在反应器中的时间变长。表3中的数据说明,中等转速下空时与均时相当接近;以均时为基准,3种转速下,空时与均时相差分别为0.77%、0.11%、1.47%。

表3 中等转速下的实验数据处理结果

2.3 较低搅拌转速下的空时与均时比较

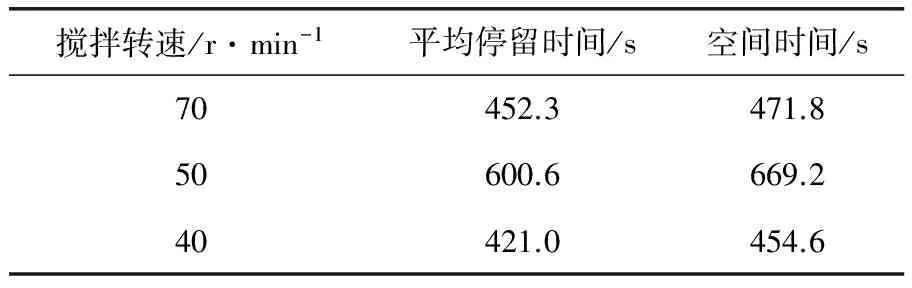

选择40、50、70r/min共3种较低转速,进行停留时间分布数据测定,处理后获得的相关计算结果见表4。其中第2组数据的时间明显大于其他两组,原因是第2组的流量比其他两组下调了三分之一。表中数据说明,低转速下空时与均时之间的差别明显大于中等转速,而与高转速相当。以均时为基准,3种转速下空时与均时相差分别为4.31%、11.40%、7.98%。

表4 较低转速下的实验数据处理结果

对表2~4的数据进行对比可以发现,实验中经过温度校正处理后,对于均时与空时,在中等转速下两者的吻合度最好,说明这时反应器内的混合较为理想,基本不存在死区、短路等(死区、短路等将导致空时与均时产生差异,一般空时会大于均时)。而在高转速与低转速下,均时与空时的差别较大,而且空时大于均时,说明反应器中存在一定的死区空间:高速搅拌下因压力分布会形成流体局部死区;低转速下,反应器的边角、构件与壁面交接处易形成死区。低转速下前期电导率数值出现忽高忽低的剧烈变化,说明流体初期混合不够充分。与之相对,中高转速下的电导率是迅速抬升而后缓慢下降的规律变化。

实验中也进行了流量变化的比较。釜式反应器中流量在一定范围内变化,主要影响流体在反应器中的停留时间,而对空时与均时的差值影响不大,这也说明此时死区成因更多与搅拌转速有关。

3 结束语

通过对实验流程的观测和实验数据的分析,对原停留时间分布测定实验装置进行了改进,改进后的实验装置可满足多种任务下的实验要求。通过对不同转速下空时与均时的分析比较发现,适当的转速是获得理想混合状态(无死区、短路等现象)的重要条件。

[1] 朱炳辰.化学反应工程[M].北京:化学工业出版社,2012:108~124.

[2] 李绍芬.反应工程[M].北京:化学工业出版社,2013:129~158.

[3] Levenspiel O.Chemical Reaction Engineering[M].New York:John Wiley & Sons,1999:257~334.

[4] 栗伟,苏宏业,牟盛静,等.工业催化裂化过程在线工艺计算技术开发与应用[J].化工自动化及仪表,2009,36(1):18~22.

[5] 邬勇奇,潘科.氯苯反应器数学模型的研究[J].化工机械,2013,40(1):56~58.

[6] 陈新,张素贞,蒋慰孙.工业苯乙烯悬浮聚合反应器动态建模[J].化工自动化及仪表,1987,14(6):5~10.

[7] 陈宗海,鲍远律,沈廉.流化床反应器的建模与仿真[J].化工自动化及仪表,1994,21(3):20~23.

[8] 陈国南,李广赞,王嘉骏,等.泰勒反应器中流体流动及停留时间分布研究[J].化学工程,2005,33(6):22~25.

[9] 张彤辉,董玉平,郭飞强,等.微型流化床反应器液相冷态进样停留时间分布模拟与实验[J].化工机械,2013,40(6):796~800.

[10] 乐清华.化学工程与工艺专业实验[M].北京:化学工业出版社,2008:163~166.

[11] 邬勇奇,温正慧.流体温度变化对反应器中RTD测定的影响分析[J].化工机械,2015,42(2):184~187.

ImprovementofExperimentalDeviceforRTDDeterminationandComparisonofSpaceTimeandAverageResidenceTime

WU Yong-qi, WEN Zheng-hui

(SchoolofChemistryandChemicalEngineering,HuazhongUniversityofScienceandTechnology)

Through observing the process and analyzing the experimental data, and through having original RTD(residence time distribution)experimental device based, the experimental device was improved and the average residence time and space time under different agitation speeds were compared and analyzed to show that, the suitable agitation speed is favorable to form ideal flow state without dead zone, short circuit and so on.

RTD, experimental device improvement, space time, average residence time, agitation speed

华中科技大学2013年度教学改革立项资助项目(No.13073)。

邬勇奇(1964-),副教授,从事反应动力学和反应器设计工作,tg20160415@163.com。

TQ056.2

A

0254-6094(2017)02-0141-04

2016-04-19,

2016-05-09)