倪仁吉诗歌之“幽人”形象解读

吴少平

(金华职业技术学院,浙江金华 321017)

艺术 ART

倪仁吉诗歌之“幽人”形象解读

吴少平

(金华职业技术学院,浙江金华 321017)

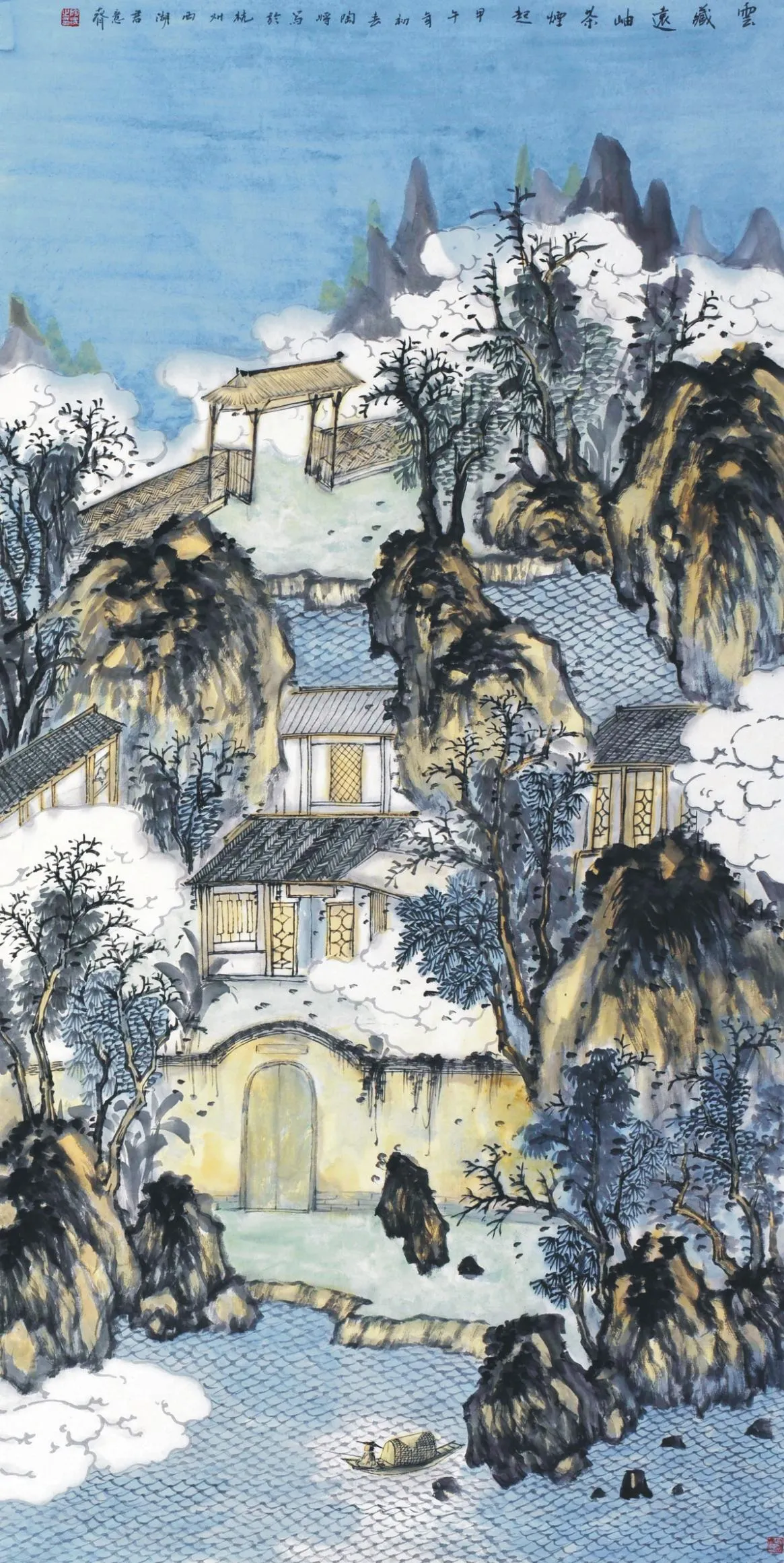

幽人,原意为隐士。倪仁吉在其诗歌中,曾多次借用这一形象,使之成为自我情感的寄托者及抒发者,因而其内涵也因倪仁吉的独特生平而产生了新的解释。倪仁吉用“幽人”表达了自己独居时的寂寞孤苦,坚守独居的高洁品格以及在独居中实现超脱、享受独居生活的欣然之情。“幽人”显然成了倪仁吉在诗歌中的自我化身,是其每一生平阶段的情感投射。

幽人;独居;寂寞孤苦;高洁品格;超脱

“幽人”一词,辞源释为“隐士”,最早见于易履:“履道坦坦,幽人贞吉。”作为隐士及隐士文化的代表,历代文士也往往在诗文中借以抒发各种情感。有的表达对隐士生活的向往、对隐士品格的赞赏,如“落尽高天日,幽人未遣回”(杜甫《野望因过常少仙》)表达了杜甫对此时常少仙如隐士般生活的高洁品格的赞赏;有的则用以自况,如“朝爽入轩棂,高树明初旭。好鸟语花间,幽人睡正足。”(何良俊《晨起用白体》)表达自己潇洒自适的生活;“幽人无事不出门,偶逐东风转良夜”(苏轼《定惠院寓居月夜偶出》)表达自己的高蹈情怀。

倪仁吉,明清之际自成风格的女诗人,拥有独特的生平经历、细腻丰富的情感体验,在她的诗歌中,我们也看到了一位特殊的抒情主人公“幽人”形象,有些作品中直接描写“幽人”形象,有些作品则以“幽梦”“幽境”“幽栖”等词将“幽人”形象衬托而出。应该说,倪仁吉笔下的这一抒情形象,与前代文人相比,其内涵既有传承,也有许多独特的演绎,并且在其不同的生平阶段,所反映具体情感也呈现出了不同。

1 “幽人”:独居之人

“幽人”在倪仁吉笔下表现为独居之人。

倪仁吉婚后不久,其夫吴之艺便因病离世,对于年方二十的倪仁吉而言,不啻为沉重的打击。家庭的熏陶,让倪仁吉想过“身殉”,但被临终之前的吴之艺看穿并劝阻,让她“立嗣奉姑”。因此,年轻的她不得不过起了青年孀守的生活,“行不窥堂,衣不易素,恪守妇道”,义乌县志中亦对之大加赞美。然而,用小心翼翼地活着换取的光环如何能粉饰其悲苦的现实,倪仁吉内心的痛苦也借由笔下的诗篇一点点地流露出来。

如《悼亡》

晓悲鸡咽暮悲钟,虚却深情我辈锺。

孤馆无声犹似梦,空帷有案为谁供。

残编点点皆余血,弃履尘尘尚剩踪。

君是仙才宜应召,遥天何处更相从。

首联两句直接表达对丈夫突然死去的悲痛以及彼此之间的深厚情感,颔联描写在恍惚之中依然无法相信丈夫已经仙逝的事实,颈联则落笔于丈夫的遗物,表明对丈夫的眷恋,最后尾联描写丈夫之亡已成事实,想要追随却无处可寻的无奈。字句朴实,表达对丈夫深深的悼念之情。

也是从此时开始,她的笔下出现了“幽人”形象。

有些诗歌直接出现“幽人”一词:

即事

松风謖謖茶声沸,晓露涓涓竹色青。

长日幽人无一事,小轩独坐榻黄庭。

护兰

空谷芳姿绝世尘,移来蓬境伴幽人。

同心寂寂难相语,故设芬香赠所珍。

秋海棠

化石曾闻望眼穿,断肠千载逞娇嫣。

阶前尚有幽人惜,顽石惟教风雨怜。

山行

莫羡桃源可避秦,恰生幽谷待幽人。

送迎不尽青山意,纡折还随流水亲。

晛睆莺如呼旧识,嶙峋石似证前身。

何能小筑长松下,时听风涛濯世尘。

玩月歌

……幽人弄月月不知,月自长生人自老。徘徊月底辈且歌,今人古月将奈何。

有些虽没有出现“幽人”二字,但伴随着诗境的衍生,幽人形象呼之欲出。

幽居即事

小筑依山远俗哗,幽栖自拟上清家。

只携瓶水时浇菊,旋拾枯枝漫煮茶。

独坐怡情堪茂树,饱餐清味足明霞。

秋来野况同麋鹿,墅外矶头度岁华。

暑夜雨后

雨过风留竹,凉回月吐山。

幽栖深有谷,销夏更无湾。

寒食感怀

佳时复拟扫幽宫,总见青山怨亦空。

一点神销风雨外,百年形幻夕阳中。

鬓丝芳草春参长,頩颊桃花岁异同。

驹隙不堪成瞬息,逝川古今恨无穷。

无论哪种情况下的幽人描述,都是倪仁吉对丈夫已逝之不可更改现实的承认,也是其寡妇的现实处境在笔下的诗意呈现:身处幽境,无人相伴,与世隔绝。倪仁吉借助“幽人”对自己的独居状态予以充分的展现。

2 “幽人”:寂寞的心绪,高洁的品格

时间的推移,内心的忧伤会渐趋麻木。对于丈夫的离世,倪仁吉终于在悲痛中清醒过来,正如其在《寒食感怀》中所写:

佳时复拟扫幽宫,总见青山怨亦空。

一点神销风雨外,百年形幻夕阳中。

鬓丝芳草春参长,頩颊桃花岁异同。

驹隙不堪成瞬息,逝川古今恨无穷。

寒食之后即为清明,正是悼念逝者生伤心的时候。而本首作品,作者却以议论起笔,表明自己想要打扫屋宇,在青山的感召下,内心的幽怨也渐渐消失。颔联将渺小融于博大,境界开阔,仿佛有参禅顿悟之感。鬓丝和芳草一样生长,脸颊光润如桃花。然而匆匆又过一年,时间恍如白驹过隙,如此仓促,历史长河中留下了多少遗憾哪。作者借寒食即景抒怀,面对春秋更替,既有惆怅之意,更有畅达之怀。

然而,这只不过是作者的自我宽解罢了。虽然她不得不承认丈夫离世的现实,并遵夫嘱以更为积极的心态去面对艰难的孀居生活,但孀居的寂寞之情是如何也无法掩饰的。

即事

松风謖謖茶声沸,晓露涓涓竹色青。

长日幽人无一事,小轩独坐榻黄庭。

前两句写景,“松风謖謖”“晓露涓涓”竹色青翠,宁静中透露出点点生机,景也有其可爱之处。然而,在这样的精致之中,“幽人”只能独坐饮茶,百无聊赖的寂寞之感在青松翠竹的映衬之下更加明显。

《春闺》《听蛩》《风雨》等作品将倪氏这种孤独愁苦的心绪表现得更加清晰。

春闺

迟迟初日绣难成,似中春醒午睡清。

寂寂落花庭院悄,破人幽梦有啼莺。

风雨

芳华掩忽葬青苔,只为残春风雨摧。

浪卷尘飞千里合,雷轰电掣百重开。

秦人有洞身难往,王谢无家燕不来。

沦落空山谁顾问,子规朝泣夜猿哀。

听蛩

切切阶除絮不休,累将幽怨诉穷秋。

秋怀岂独伊吾感,月底寒砧也自愁。

《春闺》写春日迟迟,昏昏欲睡,女工难成。午睡清醒之后,整个庭院寂寞静悄,正在此时,一声啼莺打破了这幽寂的时光。黄莺之声,以动衬静,使得整个庭院的静悄氛围越发浓厚,充分表达了作者之于春日漫长中的寂寞无聊心绪。

《风雨》首联写残春,美丽的花朵难敌风雨大作,陨落在青苔。颔联写电闪雷鸣,风雨大作之态。颈联用典,写漂泊之状,虽有世外桃源,但难觅其中,因为没有固定的居所,所以燕子也不来问候。尾联写沦落在空山,日日夜夜只有子规、夜猿相伴。情感悲伤,诗境凄凉,与世隔绝生活的悲苦情状尽在其中。

《听蛩》首两句,描写蟋蟀叫声不断,放佛是再将怨恨之情倾诉给这无边的秋天。后两句写这满怀的秋情不只我和蟋蟀有啊,你听月下的捣衣砧是不是发出满含愁情的声音呢。作者从声音的角度入手,抒写自己的愁怀,借别家的捣衣声表达自己对已逝良人的思念之情。

可见,上述三首作品分别从景物的描写入手,或写黄莺之啼,或写残春风雨,或写秋日蟋蟀,借不同时节的景物充分表达了自己独居时的寂寞无聊,以及无人相伴、无法倾诉的愁苦状态。

当然,孀居虽寂寞愁苦,但作者的家学修养不会轻易动摇其寡居的志向,“幽人”在独居中同样坚守着“高洁”的品性。

护兰

空谷芳姿绝世尘,移来蓬境伴幽人。

同心寂寂难相语,故设芬香赠所珍。

首两句写兰长在幽谷,美好的姿容超尘脱俗,移来蓬境与幽人相依相伴。后两句写人与花相依相伴,花通人性,与幽人心性相似,但难以用语言表达,所以兰花就以缕缕清香回赠给珍惜它的人。写兰形神兼备,诗境物我相融。在这首诗中,人即花,花即人。作者对兰花高洁品质的描绘,实则是对自我高洁品质的剖白。作者将人与花合二为一,题目“护兰”,实则守护的是自己志洁如兰、不为世俗所累的精神操守。

3 “幽人”:在独居中超脱

“倪仁吉生活在明朝末年,这个腐朽的封建王朝正无可挽回地走向崩溃。此时政治统治的不稳,也造成思想禁锢的一定放松。对于倪仁吉来说,这无疑是一件好事。1643-1644年,李自成起义军占领北京,崇祯帝自缢煤山;不久清兵入关,天下大乱。而大元村处于东阳与义乌交界处的丘陵地带,又在义乌江南岸的交通要道上,自然受到动乱较大的冲击。于是倪仁吉决定回到浦江故乡避居一时。她回忆道:‘岁在未申(按未,癸未,即公元1643年;甲申、即公元1644年)烽警相接,余避地归’。这是她一生中又一次重大的转折。”

这一次,因为战乱,倪仁吉回到了自己的家乡,在家乡,倪仁吉常常携同二三女友遨游于山山水水中,精神上得到了极大的放松。

春游

百五恰当寒食节,深谷野径众芳齐。

乍飘杏雨花边细,将放梨云柳畔低。

攘攘游蜂暄 昼,翩翩轻燕绕晴堤。

踏青不怯香泥透,历尽幽寻日已西。

山行

莫羡桃源可避秦,恰生幽谷待幽人。

送迎不尽青山意,纡折还随流水亲。

睍睕莺如呼旧识,嶙峋石似证前身。

何能小筑长松下,时听风涛濯世尘。

秋日同女伴家山闲玩

清秋邀侣探幽芳,仄径迎来野菊香。

枫叶断霞晴映紫,枯藤绝嶂冷同苍。

厓边飞瀑潺潺下,天际归鸦阵阵忙。

坐久不知山月上,侵林流影满衣裳。

一片岚光悄未收,空蒙渐渐锁层楼。

迷离树色疑云影,惨淡波痕恍月浮。

宿鸟归飞仍肃肃,清砧远和自悠悠。

暮寒又逼衣香冷,风雨萧条故酿愁。

在倪仁吉的笔下,家乡的春天是“深谷野径众芳齐”、“乍飘杏雨花边细”,家乡的秋天是“仄径迎来野菊香”、“枫叶断霞晴映紫”,无论哪个季节,都是那般清新可人,鲜活明丽。可以说,家乡的山水滋润了倪仁吉久已干涸的心,也抚慰了倪仁吉多年来沉积的悲伤,让她有机会真正地从悲伤中走出来。所以,之后“幽人”形象的面貌发生了根本性的转变。

例如在所引《山行》一诗中,作者由议论,由不必羡慕世外桃源入笔,肯定幽谷的美好。中间两联写幽谷的美好景致:青山不尽、流水迂回、莺歌美妙、石似相识。尾联抒情,表达长住此地的愿望。显然,相较之前的作品,在格调上更为明朗。

同时,此时倪仁吉借“幽人”之形象,对自我的关照也更为丰富。如同样是漫长宁静的夏日,现而今倪仁吉是这样描绘的:

午后睡初足,携笻玩小园。绿丛新脱笋,黄蕾半开萱。

炎炎畏三伏,恰际六月六。晒此一床书,古香清筱屋。

草阁临溪水,幽人日倚阑。吟情与凉意,尽属钓鱼竿。

深树隐还现,归云断复连。江乡长寂寞,自得静中缘。

漫长的夏日,再也不是无事可做,百无聊赖的了,再也不是只能做着女工,独守庭院了。她可以拄着拐杖去小园尽情玩耍,上竹丛中去探寻新长高的鲜笋;她也可以在六月感受书香满屋;她可以在日长倚栏时想象钓鱼之趣味。同样的日子在她的笔下焕发出完全不同的光彩,所以,她再也不必为独居感伤明志了,“江乡长寂寞,自得静中缘”,这宁静的生活不是命运的磨砺,而是上天赐予的缘分,这是多么豁达的感悟。

因而,就算到了冬天,作者也是这样:

幽人行雪径,耐却寒山胜。

村店属野梅,踈香不堪赠。

不会再被困于深闺之中,独自一人去踏雪寻梅,村店的野梅,疏影暗香,不堪赠人,却自成一股风流,这不正是作者自身的象征吗?可见,年过半百的倪仁吉在历经人世浮沉之后,已经走出了寡居的阴影,能以宽厚的态度观照生命,并也借此让自我的审美提升至更超然的境界。

综上,基于倪仁吉独特的生平经历及学识涵养,“幽人”形象在其笔下也被注入新的内涵。通过这一形象,让我们看到在不同的生平阶段,倪仁吉内心世界的不同心声。可以说,倪仁吉用自己的生命诠释并实现了从独居的孤苦到对独居生活的享受的转变,实现了对自身更为广阔的关照,倪仁吉的精神世界因此而得以升华。

[1]庄国瑞,李宁.义乌才女倪仁吉诗歌研究[J].金华职业技术学院报,2012,12(02):87-92.

I207.22

A

1003-2177(2017)09-0001-04

吴少平(1980—),女,汉族,浙江兰溪人,金华职业技术学院讲师,硕士研究生,研究方向:古代文学。