藏区天主教音乐文化志(二):人生礼仪和大瞻礼的歌舞

孙晨荟

(中国艺术研究院音乐研究所,北京 100029)

藏区天主教音乐文化志(二):人生礼仪和大瞻礼的歌舞

孙晨荟

(中国艺术研究院音乐研究所,北京 100029)

本文以作者多年在滇藏川三省交界藏区调研的天主教音乐为例,阐述天主教仪式与音乐在藏地本土化的特点,从教会礼仪、人生礼仪以及民间歌舞等角度进行田野实录,深入发掘研究异质文化碰撞后的新面貌,以探讨文化交流的种种历程。详述可参考作者在香港和台湾出版的两部专著。

藏区;天主教音乐;本土化;文化交流整合论

(二)人生礼仪与音乐:丧葬仪式

2009年5月22日,笔者参加了云南贡山独龙族怒族自治县永拉嘎村一位藏族天主教徒的殡葬仪式。永拉嘎村民以傈僳族为主,多信仰基督教,也有部分天主教徒。丧家的家属都是基督教徒,惟独丧主在去世前一年改信天主教并领洗归教,一年后突然离世,于是亲属尊重丧主的宗教信仰,按天主教的礼仪办丧事。按当地教会习俗,丧事没有神父主持就由会长替代,教徒们认可会长不到葬礼不能开始。

当日穿过小截山路,进入丧家,大部分人坐在院落周边等待葬礼开始,院落中央停放着简易棺材的盖板,旁边摆放一个刚做好底部削尖的木板十字架,一人正蹲在地上手拿一碗墨汁,用毛笔在十字架上写丧主的教名。遗体停放小院的一楼客厅,当地教会会长藏族夫妇二人进屋面对遗体肃立片刻后,拿起小桌子上的绿叶和清水,用绿叶蘸了一点水洒在亡者的头部,然后放下水碗绿叶,双手合十低头默祷,这是天主教洒圣水仪式,代表洁净、祝福和驱邪,是对天主教梵二会议礼仪改革殡葬礼的响应,亦表达对亡者是教徒受洗身份的认同。通常由神父所为,在这里是当地两位尊敬的长者替代,会长告诉笔者如果愿意的话我也可以去洒圣水,表示来宾的祝愿。笔者在其它地方尚未见过普通人可以为亡者洒圣水降福或驱邪,因为这是神职人员的专利。这里的情况却有所不同,他们知道笔者不是教徒,但却告之可以施行圣礼中的某个程序,藉此看出当地风俗的宽容性,此时在一定范围内对亡者的敬重和祝福超越已约定俗成的圣礼仪式。丧主亲属三三两两坐在客厅沙发上,他们多是基督教徒,在一旁目不转睛地观看。会长与几位男女天主教徒交代仪式的事宜,告诉他们接下来仪式将以会长带来的台湾版《追思礼仪》和《殡葬礼仪》中内容为依照。即将参与主持的几位教徒上午从附近的迪麻洛村赶来奔丧帮忙,在整个仪式中他们起到重要作用。交代完毕,人们站立在遗体周围开始追思礼仪,头尾加入藏文诵经,其余的仪式及圣歌均用汉语。整个葬礼程序为:第一部分“追思礼仪”-第二部分“亡者入棺-上山安葬”-第三部分“殡葬礼仪”-第四部分“下山吃饭”。

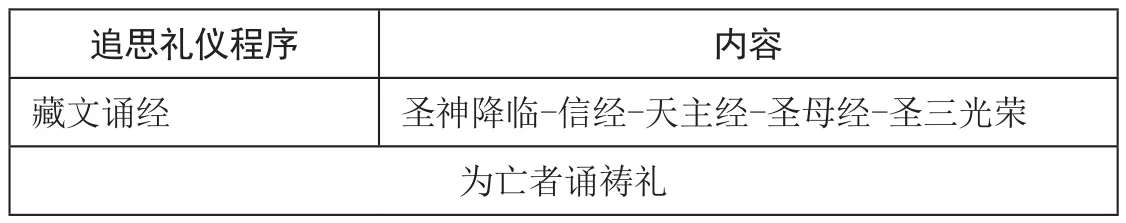

第一部分“追思礼仪”持续20分钟左右,程序如下:

追思礼仪程序 内容藏文诵经 圣神降临-信经-天主经-圣母经-圣三光荣为亡者诵祷礼

祈祷导言 主礼领集祷经 全体默祷、主礼领集祷经圣道礼仪教徒甲读经一 乔布传答唱咏 主礼与教徒应答教徒乙读经二 圣保禄宗徒致格林多人后书福音前欢呼词 阿来路亚福音 圣若望福音信友祈祷文 主礼带领结束,领祷员代四项祷文天主经 主礼与教徒应答祝福亡者祷文 主礼与教徒应答追思礼成 全体答“感谢天主”并鞠躬藏文诵经 为亡者、炼灵祈祷的为亡者经

第二部分“亡者入棺-上山安葬”:几位教徒靠近遗体前,双手合十,划十字圣号,为亡者洒圣水祝福。男教徒将遗体从床上抬起来,走到屋外空地的准备入棺,此时其它教徒开始歌咏第一首汉文圣歌“骊歌”,寄调“友谊天长地久”。空地中间有两个长条板凳,上面搭一块长条木板做棺材的盖板,人们将遗体用棉絮褥子裹起来放在盖板上,然后用几条绳子从底部穿过,将棺材底盖板与遗体捆住,中间挑一根大竹竿,做了一个简易担架。与此同时,一位教徒在遗体身上从头到脚洒三遍圣水。捆放完毕,一位男教徒手持十字架走在最前面,抬棺队伍紧随其后,其余人等尾随,一路上山准备入殓,教徒歌咏第二首汉文圣歌“求救炼灵歌”,这首“求救炼灵歌”是呼求圣母玛利亚及诸圣,向天主转求恩赐炼狱灵魂早日得救的圣歌,歌词采用天主教的传统祷文,用于追思殡葬礼仪。歌声伴随着行进队伍,走在第一位手持十字架的并不是丧主的本家亲人,而是迪麻洛村的一位天主教徒,抬棺的人也是前来帮忙的周边村民和教徒。上山到墓地的路崎岖狭窄很不好走,中间歇息两次,40分钟后终于到达,所有人已是大汗淋漓。墓地是半山腰树林中的一小块平地,已经有两座插着十字架的坟茔,这是本村天主教徒的公墓。三座坟茔中靠近树林深处的一座就是今日丧主的目的,下葬坑已挖好,旁边水泥还未干透,周围摞着成块的大石板和空心砖预备砌坟用。教徒为丧主颂唱起一首藏文圣歌“公审判词”,这首歌曲是天主教末日审判的圣歌,专用于葬礼。

由于空间十分拥挤,在灵柩入殓时将要举行殡葬礼仪的教徒只能站在另一边的坟墓旁。此处已准备好一座没有封盖的棺木,人们将捆在遗体身上的棉絮褥子解开,首先在棺木底部铺了一层厚厚的白棉絮褥,再铺一床宝蓝色绣花的锦缎被,然后抬入遗体,并将身上的白布撤去,丧主头戴瓜皮帽,已穿戴整齐一身的黑色寿衣。此时人们七嘴八舌用好几种语言讨论什么,原来有人提醒要给遗体先垫枕头,接着在上面又铺一床宝蓝色绣花的锦缎被,并将准备好的其它几件完好的丧主衣物塞入棺木的缝隙处填紧,最后将刚才扯下的白布折好铺在最上方满满当当地盖满全棺,此时站在一边稍作休息的教徒开始歌咏起第四首汉文圣歌“请众教徒可怜炼灵”。当丧主的衣物与遗体摆放妥当后,人们将没有封盖的棺木开始入土,经过一番调整盖上棺盖,并用几个木栓封好棺木,教徒又唱起第五首汉文圣歌“有一条路”。人们用铁锹目测棺木与墓坑之间的缝隙距离,正打算挪动立刻被提醒:“慢一点!慢一点!这个时候不能再碰开棺木,不能开了!”接着用麻绳丈量墓坑的长短尺寸,准备封墓。此时一旁的歌声停止,殡葬礼仪即将开始。

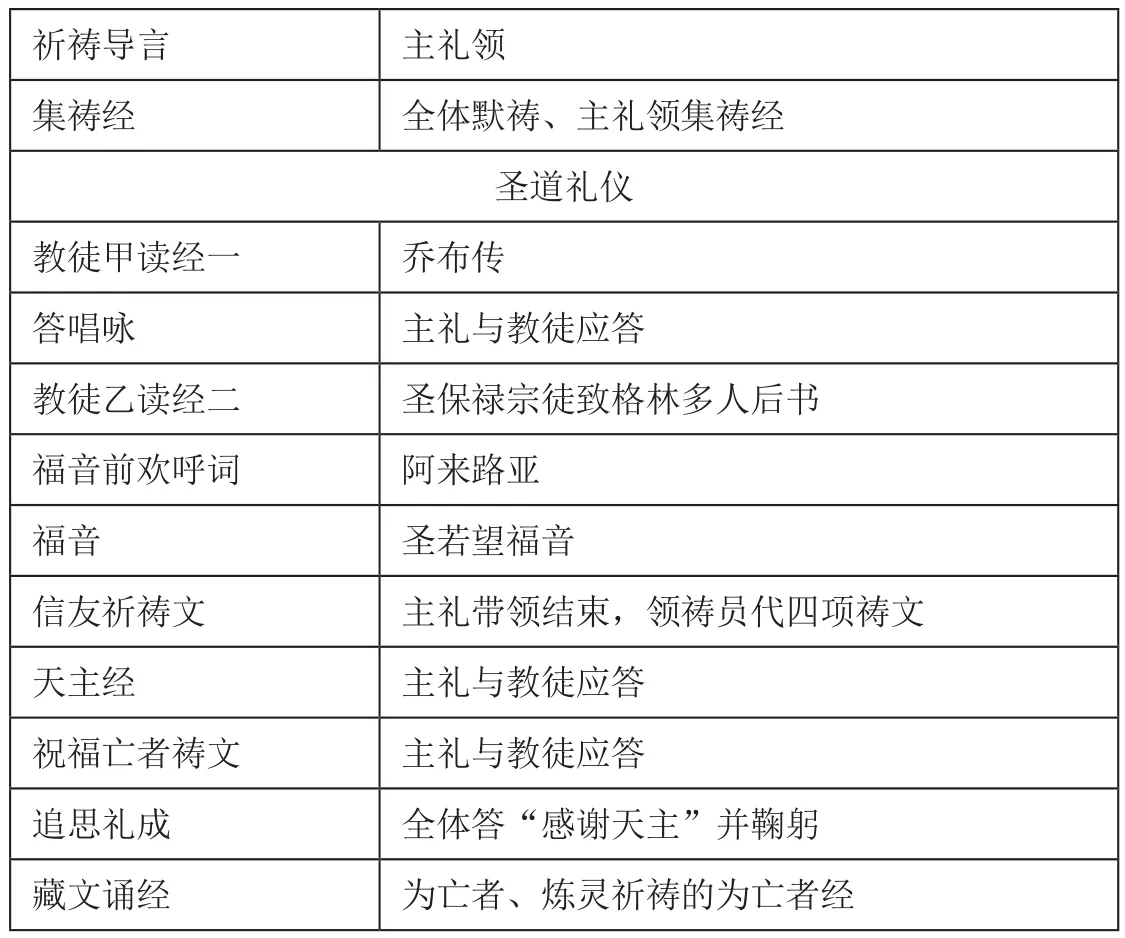

第三部分“殡葬礼仪”持续30分钟左右,程序如下:

殡葬礼仪程序 内容告别礼导言 主礼祈祷祷词 主礼与教徒应答为亡者祈祷为亡者祈祷文 亡者经应答祈祷,全体默祷,主礼结束祈祷。安葬礼主礼与教徒应答。与此同时,人们已经用一块块的大石板将坟墓铺盖,中间空隙处及前后四围用水泥抹上,严严实实将墓坑封死。信友祷词 主礼领六项为亡者代祷祷词,全体每项应答“求主俯听我们”并鞠躬。祈祷文 主礼祈祷文灵柩入土 主礼与教徒应答祝福安葬礼成 全体答“感谢天主”并鞠躬藏语诵经 主礼带领全体人员向坟墓三鞠躬后念经祝福墓穴

第四部分“下山吃饭”,是丧家招待的便饭,以感谢大家无偿帮忙。干活的人们封好墓坑后并没有起坟,因天色已晚还要招待今天所有来宾吃顿便饭,起坟的工作就留到第二天一早完成。于是全体下山,将十字架、水泥、空心砖等建材留在墓地。整个仪式没有哭泣,有人默默流泪,充满了歌声和祈祷诵经。下山时一位村民与笔者攀谈起来,说自己是从贡山县城赶来帮忙,刚才一直参与抬棺的队伍。这位村民不信教,谈及宗教问题觉得基督教和天主教都很好,其葬礼仪式简单,并不像藏传佛教的葬礼那样请客摆饭诵经劳民伤财,但当地人还是信仰自由互相尊重。谈话中不觉已到丧家,很多人坐在院落中手捧一次性饭盒吃饭,丧家在厨房门口摆了张长桌,上面有三盆菜:花菜炒肉片、五花肉和冬瓜排骨汤,米饭在别处做好用竹背篓背过来。每人一个饭盒和一次性筷子,饭菜随添,饮料和水自己拿。虽然没有胃口吃饭,但得知这顿饭来宾必吃,否则丧家会感觉不愉快,吃完饭这次葬礼基本结束。

整个程序由于没有神父和事发突然,比起正式的天主教丧葬仪式则简化很多。虽然如此,但人们能尽力做到的神圣仪式一项不少,在念经祈祷和圣歌的伴随下,葬礼平静而忧伤。天主教对待死亡的终极含义是期待死人复活及来世的生命,这可以说明整个葬礼没有哭声的原因,大家都祝愿亡者早日进入天乡得享永生。

(三)大瞻礼的歌舞

天主教称教会的节庆和纪念日为瞻礼,一般都有固定的日期、内容和形式,传统四大瞻礼为圣诞节、复活节、圣神降临节和圣母升天节。

云南藏区和西藏的天主教徒逢教会大节日和春节时,会聚集在教堂外的空地广场跳圆圈舞欢庆娱乐。这本是藏族人庆祝节日的传统方式,但挪移嫁接至天主教文化中颇有意味。天主教进入边藏地区之后,在其区域内的皈依民众弃绝敬神拜鬼的传统宗教类歌舞,却把民俗类歌舞原样照搬到西洋宗教节日中,这些歌舞主要是流传于康巴藏区的弦子舞和锅庄舞。这种风俗已沿袭一百余年,其欢悦之情和内容份量甚至超过神圣仪式本身,成为人神共庆的盛宴,这已演化成另一种不同于其它地方而约定俗成的仪规程序。在2001年出版的《永不磨灭的风景香格里拉-百年前一个法国探险家的回忆》中,记录了百年前一位法国探险家在迪庆藏族自治州德钦县燕门乡巴东村藏族天主教会的一次圣诞节,标题名为“异国圣诞节”,文中所述与今日笔者所见几乎一致,这是迄今能找到的唯一的相关中文史料。

2009年5月31日(星期天)圣神降临节,天主教四大瞻礼之一,连下两天的大雨似乎要使我们远道而来参加期待已久的教堂歌舞庆典无法举办。上午10点左右,就在人们陆续进入贡山县茨开天主堂参加主日仪式时,雨水神奇般止住。中午12点左右,参加完圣神降临节主日仪式的人们走出教堂锁上圣堂大门,聚集在教堂外的空场内等待午饭和水酒的到来,酒足饭饱是庆祝节日尽兴跳舞的必要充电环节。

当日的苞谷水酒已来不及熬煮,教徒帮忙连及会长家人共杀了十只鸡,炒制一个多钟头之后用两个大塑料桶端出香气四溢的酒煮“侠腊”(鸡肉酒),此时已经下午1:30。饥肠辘辘的人们纷拥上前舀酒,两桶“侠腊”明显不够,不多时几簸箕的煮洋芋和几大包的辣椒蘸水端上桌,大家一哄而上。食物下肚后歌舞也开始,一位藏族老太太领头高唱同时将人们纷纷拉上场跳舞。欢乐的过程中发生一件趣事:盛装打扮的傈僳族男女教徒来了不少,在藏藏族越跳越欢时,他们在旁边捣鼓着组成圈跳起傈僳舞,两圈的民族舞蹈开始有点竞赛意味。但傈僳族唱歌的声音远不如藏族人的嗓门高亢,左扭右摆的舞蹈动作原地不进,乐曲的颤音非常繁多,音域也较低,歌舞中的乐器短笛、口弦和琵琶也没有带来,这些傈僳歌舞的基本原生特点在要求热闹易学的群众现场比拼之下立即陷入弱势。藏舞队气势迅速压盖傈僳舞队,因此傈僳教徒在试图反击大唱大扭几段之后,迅速散伙转阵加入藏舞队,看来他们准备不足,藏舞队大获全胜动作也更加欢快,新加入的人们也很快学会简单的舞步。

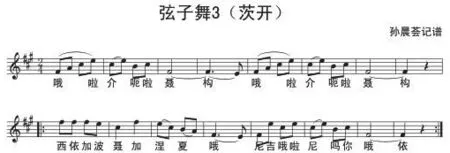

舞蹈一首接一首让每个人的身体热起来,在酒水作用下人们嬉称群体开始“发电”。开朗热情的藏族胖大妈玛丽总是首先起舞高歌,她的嗓子带有嘶哑的摇滚风格很引人注意。又一拨洋芋、“侠腊”和两箱啤酒及时上桌,当弦子拉起来时,男人们大声嚷嚷说自己的舞蹈是正宗的贡山弦子舞,德钦和迪庆其它地方的“金弦子”都是偷学本地的。舞性正浓时,傈僳教徒突然又聚集一起,勾肩搭背跳起傈僳舞越唱越欢,但此时雨滴开始密集预示结束时间。到下午5:00左右人们慢慢散去,但酒已喝开,欢乐的日子即使是信教,烟酒也不禁了。以下为现场的2首弦子舞曲谱,歌词大意为本地藏族人翻译,笔者整理。

歌词大意:

今天这个日子是高兴的日子

高兴的日子,跳高兴的舞

心里高兴,心里高兴

歌词大意:

有了共产党人民得解放

人民得解放五谷丰登

五谷丰登酿造美酒洒下甜曲

贡山县文化部门自行录制VCD《怒江八大民族舞》,将这首弦子舞略加改编,作为当地藏族民间舞的代表录入其中,由怒江州民族歌舞团表演。

三、本土化模式-经纬线的交织

天主教仪式与音乐在滇藏川交界地区传播、生存与发展的进程,经历了清末-民国-新中国-当代时期,其空间经历了欧洲-中国-藏区不同地域,其文化经历了意大利及法国天主教-中国汉族-中国藏族不同类型文化的碰撞融合。有关文化相遇的方法论,钟鸣旦在《文化相遇的方法论:以17世纪中欧文化相遇为例》文中,以他者哲学为出发点探讨了明清时期中欧文化交流的四种不同框架类型,其第四类文化整合论述,是剖析这种文化特质较佳的角度。

不同文化整合的特质是物质→制度→精神的整合维向,从其文化的内在机制、解析机制、协调机制、扩张机制等数个角度多面切入审视文化整合问题,机制一词可解释为有机体的构造、功能及其相互关系,应用至文化层面可探究其构成要素之间相互联系和作用的关系及其功能。文化整合的内在基础:民族精神、价值取向和思维方式是衡量异质文化交流的内因。天主教进入藏区留下今天滇藏川地区的天主教信仰群体,从文化角度解析是在上述三个方面达成一定认同程度的结果。钟着重的结论提到织布的比喻,其详述每一文化现象的细节是如何类似每根纺线变化出现在一张织布上,而上述几种方式是同时体现于同一文化现象中。

如借用钟的织布的比喻,藏区天主教活态传承的教会礼仪、人生礼仪和教堂外的歌舞作为鲜活的社会现场构成经线内容,其开放程度逐层递增,在欧洲天主教文化、中国藏族文化和中国汉族文化的三层交融中勾勒出天主教在滇藏川交界地区本土化的模式。而恒定固态的传统拉丁文和藏文的音乐文本则反映天主教仪式与音乐本土化的纬线,是对鲜活事实现场之经线的左证,它穿越时空所反映的百年历史到如今的现场示例是清晰有力的观察角度,这同样是立体的纬线,它与经线交错构成一幅纵观古今并融汇多种文化之新的立面构图。这就是文化交流的结果,亦是本土化的一种模式。本文所涉及的是欧洲、藏族、汉族三种文化,它们之间互动产生创造物的多样性更为复杂有趣,总之可成为一个杂烩体。

……天主教刚被介绍到中国之时,是以一种排外团体的面貌出现的,这是所有东地中海宗教的典型特征。像洗礼、感恩礼和告解等礼仪,都对这种排外性的产生负有责任,因为它们只是面向团体“内部”人群的。只得注意的是,与欧洲同样的礼仪相比,来到中国之后这些礼仪几乎没有发生任何大的变化。同时,葬礼等其它礼仪,使天主教显出另外一种面貌:一个将自身礼仪嫁接或补缀到原有家礼之上的、面向世俗的团体。是中国的文化强制-它强调正统实践,造就了这种“之间”的状态。面向超越存在的那些礼仪,可以用它们自己的独特方式,在一个边缘和相对排外的团体中进行。但面向世俗世界的那些礼仪,不得不用和周围人群同样的方式举行。[1]

引文谈及“之间”的状态告诉人们,它既不属于欧式文化,也不属于汉族文化,更不属于汉族文化,这是它们“之间”所造就的一种多样文化状态,这种模式产生了一种“张力”与“空间”。“张力”是它与大背景任何一种文化的差异性,“空间”是它可以在一定规则内攫取各种文化的优点为自己的生存塑造发展。张力的痛苦和空间的自由基于其宗教本身的容忍程度和社会环境的接纳程度,因此就形成引文所说,面向超越存在的礼仪时以自己独特的方式处理,面向世俗世界的礼仪是就只能与其它人融为一体。而这种状态在滇藏川地区尤为突出:多民族、多宗教、多文化、多地貌、多生态的混融相聚和睦共处。

藏区的天主教音乐犹如它们的教堂建筑一样,外表各有特色但内部却有全球一致相同的信仰核心,在天主教传统可允许的范围之内,破碎-重组-整合自己的宗教文化语言。至今,中国乡村的天主教文化遵循这样的模式:信仰是天主教的,伦理是中国传统的,仪式则是中西方的结合。这种模式产生了一种“张力”与“空间”。“张力”是它与大背景任何一种文化的差异性,“空间”是它可以在一定规则内攫取各种文化的优点为自己的生存塑造发展。张力的痛苦和空间的自由,基于其宗教本身的容忍程度和社会环境的接纳程度。■

[1][比利时]钟鸣旦.礼仪的交织-明末清初中欧文化的丧葬礼.上海古籍出版社,2009.

[2]孙晨荟.雪域圣咏-滇藏川交界地区天主教礼仪音乐研究.香港中文大学天主教研究中心,2010.

[3]孙晨荟.雪域圣咏-滇藏川交界地区天主教仪式与音乐研究(增订版).台湾花木兰文化出版社,2016.

(上接2017年第17期***页)

孙晨荟(1977-),女,中国艺术研究院音乐研究所副研究员。