没有“宜业”,何来“宜居”?

——成都建设宜居生活城市探析

李 莎 陈 欣

(成都市经济发展研究院, 四川 成都 610072)

没有“宜业”,何来“宜居”?

——成都建设宜居生活城市探析

李 莎 陈 欣

(成都市经济发展研究院, 四川 成都 610072)

一个“宜居"的城市应该先“宜业",一个“宜业"的城市,一定是一个繁荣、充满活力的城市,是一个能够让更多人生活得更好的城市,这才是一个真正意义上的"宜居城市"。论文基于“宜居"、“宜业"的关系,从“业"字入手,以“产业"“就业"“创业"为切入点,分析成都市“宜业"水平现状和未来关注点,并针对性地提出提升成都“宜业"水平的对策建议。

以人为本;宜业;宜居;城市建设

一、“宜居"、“宜业"关系辨析

1933年《雅典宪章》首次提出“居住是城市的第一功能",城市应该以人的尺度和需要为中心,以居住为重点,协调居住与设施、工作、休闲之间的关系,提高城市的宜居性。此时,城市“以人为本"的发展理念以及城市“宜居"的功能属性得到首次明确。之后,1977年《马丘比丘宪章》深化了城市“宜居"的内涵,认为城市发展应注重城市的有机构成,强调城市人居与自然环境的和谐共处。随着城市发展方式、动力的全面转型,对“宜居城市"内涵的认识也进一步深化,并形成共识,即坚持“以人为本",强调人与经济、社会、文化、环境协调互动的城市可持续发展模式,是未来城市发展的终极目标,具有经济发展水平高、就业岗位充足、居民生活舒适便捷、生态环境良好、城市文化氛围浓郁、公共服务水平高等主要特征。在国内,北京于2005年率先引入了“宜居城市"的概念,提出建设“能够创造充分的就业和创业机会,空气清新、环境优美、生态良好”的“宜居城市",随后广州、杭州、成都等提出的打造宜居宜业“生态城市"、建设“美丽中国典范城市"“幸福城市"等发展目标均体现了对“宜居城市"的本质追求。

“宜业城市"通常是指城市经济发展水平高、能够提供充足的就业岗位和创业机会,保障人们获得丰厚的就业回报,具备良好的就业、创业和创新环境,对人口以及优质人才吸引力、集聚力较强的城市。可以看出,“宜业"的“业"并不单指产业,还包括就业与创业。从“宜居"、“宜业"的内涵来看,“宜业"是“宜居"的重要内容,是实现“宜居"的必要条件;而城市建设首要的是实现经济发展与就业充分,因而“宜业"又是“宜居"的基础与前提,故,要“宜居"必须先“宜业"。

但是,“宜居城市"作为城市建设的终极目标,强调城市经济、社会、文化、环境多方面协调发展,因而,“宜业"虽是“宜居"的重要内容,但不是全部内容。建设“宜居城市"所要求的生态、文化等方面又会影响“宜业"建设,特别是良好的生态环境、浓郁的城市文化氛围和高水平的公共服务供给将大大提升城市“宜业"水平。因此,“宜业城市"建设要兼顾社会、文化、环境等领域的共同推进,才能使“宜业"既不脱离“宜居"这一目标,又能在更高水平上推进“宜居城市"建设。

二、对成都“宜业"水平的基本认识

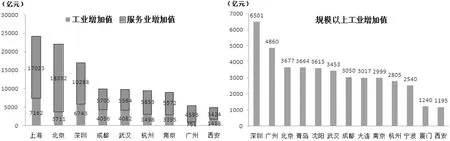

从“产业"来看,成都目前的产业规模仍不够大。如图1所示,以工业增加值、服务业增加值规模为例,目前成都的工业增加值为4 056亿元,低于上海、深圳等一线城市,略低于武汉,而服务业增加值为5 564亿元,低于上海、北京和深圳,略低于杭州;规模以上工业增加值指标为3 050亿,成都仅处于国内主要城市的中间水平。总体上看,成都与上海、北京、深圳等一线城市在产业规模上还有一定差距,且与其他二线竞争城市未拉开差距。

数据来源:各城市统计公报(2015)、统计年鉴(2016)

图1国内主要城市产业发展比较

从“就业"来看,成都的就业岗位、就业机会与国内一线城市还存在不少差距。如图2所示,成都2015年城镇新增就业26.4万人,低于一线城市和杭州,全社会从业人员规模为826.4万,远远低于上海、北京等发达城市。

数据来源:各城市统计公报(2015)、统计年鉴(2016)

图2国内主要城市就业机会比较

从“创业"来看,图3显示,2015年成都“双创"指数①排名第六,仅低于北京、上海、深圳、广州、杭州,“双创"环境较优;2015年,成都新登记市场主体24.9万户,增速高出全国平均水平19.3个百分点,新登记企业数10.0万户,虽然低于北京、上海和深圳等发达城市,但领先重庆、广州、杭州、武汉等同类城市,“双创"活力较强。但是,成都“双创"仍以政府主导为主,政策引导方式灵活度不够,"双创"成果的转化率较低等问题比较突出。

数据来源:http://news.163.com/15/1209/02/BAC1BD8L00014Q4P.html;各城市统计公报(2015)、人力资源和社会保障事业发展统计公报(2015)、市场主体发展情况报告(2015)整理所得

图3国内主要城市“双创"指数和新登记企业比较

三、成都“宜业"建设的路径分析

要“宜居"先“宜业",但“宜业"又不能脱离“宜居"这一目标,要提升城市的“宜业"水平,最终建成“宜业宜居之城",不仅要在“宜业"自身建设内容上做文章,更要充分利用社会、文化、环境等方面对“宜业"建设的积极作用。

(一)“宜业"建设首先要做大经济总量

经济总量与汇聚优质资源要素的能力正相关。经济总量大,经济发展水平越高的城市,对资本、技术、人才等优质资源要素的吸引力和集聚力就越强。

从国内外城市发展规律来看,经济集聚带动人口集聚,经济集聚度高的城市往往人口集聚度高。比如,“经济—人口比②”(简称R指数)是衡量两者比值的重要指标,R指数越大说明城市对外部人口的集聚力越强。图4显示成都“经济—人口比”低于北京、上海、广州、深圳等东部沿海城市2.0以上的数值,与武汉、郑州、西安等中西部城市大致相当,集聚人口的能力不足;从2011-2015年来看,随着成都GDP增速的减缓,城市净流入人口增速也随之减缓。

数据来源:各城市统计公报(2015)、统计年鉴(2016)

图4国内主要城市“经济—人口比”比较和成都GDP增速与净流入人口增速关系

从国内城市来看,经济总量越大、经济实力越强的城市,对人才的需求和吸引力就越大,呈现经济总量与新增劳动力平均受教育年限高度的正相关关系。如图5所示,成都新增劳动力平均受教育年限为14.0年,在国内主要城市中处于中等水平,意味着成都要优化人力资源结构仍需继续做强经济。

数据来源:各城市统计公报(2015)、统计年鉴(2016)

图5国内主要城市经济总量与新增劳动力平均受教育水平比较

(二)“宜业"建设要重视人才的作用

人才资源是“宜业"建设的动力源泉,人才是城市发展的主要动力,城市因人才的富集而获得可持续发展能力。从人才选择城市的角度来看,一方面,提供就业岗位数量与质量能力越强的城市集聚的人才数量越多。就业岗位数量越多,意味着越多的求职机会和可供选择的岗位种类,在面对不确定性的未来时,求职者有更强的安全感;就业岗位质量越高则表明收入越高和自我实现机会越多。

生产性服务业可以在一定程度上反映城市的就业质量。从生产性服务业及从业人员规模看,图6显示出成都生产性服务业增加值远低于国内发达城市,从业人员规模仅106.2万人。从人才素质看,图7显示出成都高层次人才数量较少,处于一、二线城市中下游,高层次人才集聚度不够。这表明成都仍需创造更多高质量的就业岗位和就业机会,让更多高层次人才来成都就业创业,让“蓉漂”成为时代风尚。

数据来源:各城市统计年鉴(2016)

图6国内主要城市生产性服务业及从业人员规模比较

数据来源:各城市人力资源和社会保障事业发展统计公报(2015)、《人力资源和社会保障事业发展第十三个五年规划》整理所得

图7国内主要城市高层次人才比较

另一方面,越有利于实现个人价值、成就个人事业的城市集聚的人才数量越多。如果城市能提供有利于个人职业成长的制度、氛围、空间和机会,拥有推崇创业、尊重知识、崇尚创新的价值导向,树立“不唯地域、不求所有、不拘一格"的新人才观,大兴识才爱才敬才用才之风的话,那么对人才特别是高层次人才的吸引力就大,城市的财富创造能力就强。当前,成都创新体制机制吸引和留住人才的政策措施还不够完善,人才有序、合理流动的通道还不够顺畅等问题仍亟待解决。

(三)“宜业"建设要兼顾城市品质提升

表1 2015年主要城市空气质量综合指数和PM2.5年均浓度

数据来源:环保部2015中国环境状况公报

城市品质影响城市居住的舒适度,直接决定城市的“宜居"性,间接影响城市“宜业"水平。“宜业"建设必须兼顾城市品质的提升。良好的生态环境质量可以使城市居民享受到优良的城市人居环境,提升生活质量和品质,城市人口吸引力随之增强。表1为2015年主要城市空气质量综合指数和PM2.5年均浓度,成都在空气质量综合指数排名方面靠后、且PM2.5年均浓度居高不下。空气与环境质量不佳,意味着如果下一步不着力改善城市空气质量,在成都工作和居住的吸引力将会下降,人口可能逐步向外流失。同时,城市文化是一座城市的独特印记,是城市的根与魂,具有凝聚力的城市文化和氛围能增强城市居民的归属感和认同感,产生巨大的城市向心力,激发人们积极进取、勇于开创的创新精神,但成都目前具有凝聚力和向心力的城市文化塑造还不够,文化的感召力、激发力还有待提升。此外,拥有配套齐全、功能完善、布局合理、使用便利的公共服务设施和高质量的公共服务资源的城市,能提高城市居民的生活舒适度,使人们安心、舒心扎根于城市工作。成都高质量的公共服务供给还不足,公共服务资源的区域间不平衡问题比较突出,都将制约成都“宜业"水平提升。

四、提升成都“宜业"水平的对策建议

相较于北上广等国家中心城市,成都经济总量较小、经济实力相对较弱,对人口的集聚力、人才的吸引力仍然不足。下一步,成都要提升“宜业"水平,奠定好“宜居城市"建设的基础,仍需要在做大经济总量、扩大就业机会、深化制度改革、提升城市环境等领域下功夫。

(一)做大经济总量,提升人口集聚能力

城市经济实力根本上决定了城市的人口集聚能力,只有经济总量的不断增加才能够创造出更多的就业岗位和创业机会。因此,成都要遵循经济与人口发展的规律,全力做大经济总量,做强城市经济。一是着力做强产业。加快培育先进制造业新优势,打造现代服务业新引擎,提升投资就业水平,提高成都经济总量占全国比重,强化人口与产业发展联动,以增强产业实力、壮大经济总量,大量吸收经济活力人口,提升人口集聚度,推动人口规模壮大。二是增强核心功能。紧紧围绕成都国家中心城市“经济中心、科技中心、金融中心、文创中心、对外交往中心和综合交通通信枢纽"功能建设,提升城市综合实力和影响力,增强对核心功能打造所需各类人口的集聚能力。三是扩大有效投资。推动供需两侧的供给侧改革,加大对重大基础设施、新兴产业、高新技术产业和生态环保项目等的投资,完善投资促进机制,让有效投资带动经济总量不断扩大。

(二)扩大就业机会,激发城市经济活力

“宜业城市"是一个经济发展、就业充分的城市。创造条件,扩大就业机会,壮大就业规模,激发城市经济活力,带动城市财富增长,有利于提升城市“宜业"水平。一是拉伸产业链条,吸纳各类型人才。成都要在健全产业门类的同时,进一步优化产业结构,创造数量更多、类型更全、质量更高的就业岗位,以拉伸产业链条,扩大就业岗位,提高就业弹性,促进产业结构升级。二是鼓励中小企业发展,创造更多就业机会。当前我国民营中小型企业吸纳了50%以上就业人口,吸纳就业人口的份额全社会最大。要千方百计鼓励各类资本对中小企业进行投资,扶持中小企业设立和发展,鼓励个人创业,以创业带动就业,满足就业需求,激活城市经济活力。三是发展新经济,激发人才潜力。支持新兴业态发展和新兴模式应用,让创新创造价值,让创意实现转化,激发人才的创新潜力,让创新不断普惠社会,持续为经济发展注入活力。

(三)强化制度保障,增强城市发展动力

良好的制度环境是“宜业城市"建设的有效指引和切实保障。以“双创"制度优化增强“宜业"城市建设动力,继续优化人才培养、引进和保障制度,形成人才引育的链式效应,创建公平、有序的“宜业"制度环境,能确保“宜业城市"有序推进。一是深化“双创"体制机制改革。持续优化“双创"制度环境,才能最大限度地激发“双创"热情,释放“双创”潜力。成都应继续深化体制机制改革,最大限度地激发创业热情,释放创新潜力,提高创新成果转化率;推进政府简政放权,引导资金和人才进入创新行业,引导军民融合协同创新,灵活调整政策引导方式,引导企业成为“双创"的重要主体。二是优化人才培养、引进和保障制度。人才的持续供给是“宜业"建设的动力,人才制度环境的优化有利于推动人才集聚。以打造国际一流的人才汇聚之地、事业发展之地、价值实现之地为目标,成都要持续创新体制机制,积极消除阻碍人才有序、合理流动的壁垒、拓宽外引内培的渠道,提升完善引进、培育、使用、稳定人才的政策和措施,构建人尽其才、人尽其用、人才辈出的良好机制,让尊重优秀人才、尊重创新创造、尊重企业家精神成为社会风尚,让为成都发展做出贡献的人才受到社会尊重、拥有更加美好的未来。三是创建公平、有序的“宜业"制度环境。成都要深化劳动保障制度改革,建立健全劳动关系协调机制和矛盾调处机制,保护劳动者的合法收入,加强劳动保障监察和争议调解仲裁,保障就业环境的秩序,促进经济增长和社会稳定。

(四)提升城市环境,推进“宜业城市"建设

营造安心、舒心的城市环境,是“宜业城市"建设的有力支撑。坚持人民城市为人民,推进城市有机更新,营造高品质城市生活环境,处理好产业、人口发展与资源环境承载之间的协调关系,塑造开放包容的城市文化和氛围,致力于优质高效的公共服务供给,提升城市生活的舒适性,是推进“宜业城市"建设必须兼顾的重要内容。一是加强产业、人口发展与资源环境协调发展的调控。“宜居城市"必然是“宜业城市",但“宜业城市"却不一定是“宜居城市",必须保障“宜业"建设朝着“宜居城市"这一终极目标迈进。成都要加强对产业、人口、资源、环境全面协调发展的调控,加快建立人口与资源环境承载能力动态监测预警机制,推动经济、人口发展与资源环境容量协调匹配;要强化尊重自然、绿色低碳理念,引导培育绿色生活方式;要实施最严格产业准入和环境保护制度,坚决打赢大气、水、土壤污染防治攻坚战,持续实施大气污染防治,着力改善空气环境质量,铁腕治霾,有效推动PM2.5浓度较大幅度下降。二是塑造具有凝聚力的城市文化和氛围。秉持共享的发展理念,塑造开放、乐观、包容的天府文化,接纳多样化的文化理念和生活方式,营造包容失败的文化氛围,培育创新文化、包容文化,推动创新意识、创新精神,激发全民创造活力,营造“宜居"、“宜业"的工作生活环境。三是提高公共服务供给的质量与效率。成都要加强公共服务统筹规划,建立基本公共服务项目动态增长机制,以尽快构建覆盖全市常住人口的公共服务体系为目标,增强公共服务能力,加强优质公共服务资源的均衡配置,推动优质公共服务资源向产业重点发展区、人口集聚区配置,引导宜业与宜居平衡,以优质高效的公共服务供给助推“宜业城市"建设。

注释:

①中国“双创"指数由中国经济研究院、中国科学院大学大数据挖掘与知识管理重点实验室等共同发布,是目前中国覆盖范围最广、城市最多的“双创"指数,包括环境、人才、资本、健康度、活跃度等多项指标组合,定期发布。

②经济—人口比(简称R指数),是城市经济规模及该城市与本国其他地区的人均收入差距,即城市地区生产总值占全国GDP比重除以城市人口占全国总人口比重,指数越大说明城市对外部人口的集聚力越强。R>1,表明经济聚集度高于人口聚集度,也意味着城市相对收入水平高于全国平均水平。

[1]袁锐.试论宜居城市的判别标准[J].经济科学,2005(4):126-128.

[2]任致远.关于宜居城市的拙见[J].城市发展研究,2005(4):33-36.

[3]胡小武.论从“五有"到“五宜"的城市发展理念创新[J].南京社会科学,2008(5):102-107.

[4]陈勇明,杨晗,向蓉美,等.对全国36城市宜居度的分析[J].统计与决策,2007(3):64-65.

[5]陆建非.上海提升全球城市品牌形象与增强城市吸引力研究[J].科学发展,2016(3):106-113.

[6]张耀军,任正委.基于地理加权回归的山区人口分布影响因素实证研究——以贵州省毕节地区为例[J].人口研究,2012(4):53-63.

[7]宋鸿,张培利.城市人才吸引力的影响因素及提升对策[J].湖北社会科学,2010(2):43-45.

[8]朱传耿,顾朝林,马荣华,等.中国流动人口的影响要素与空间分布[J].地理学报,2001(5):548-559.

ACityCanNotBeLivableIfItIsNotSuitableforIndustry,EmploymentandEntrepreneurship—Discussion on Building Chengdu as a Livable City

LI Sha CHEN Xin

(Chengdu Institute of Economic Development, Chengdu, Sichuan, 610072)

A livable city should be suitable for industry,employment and entrepreneurship,and a city suitable for industry,employment and entrepreneurship must be a prosperous,vibrant city,where more people live better,which can be called a real livable city.The paper,based on the relationship between “livable" and “suitable for industry employment and business starting",taking the industry,employment and entrepreneurship as the breakthrough point,analyzes the current situation and future concerns of the “suitability for industry,employment and entrepreneurship" in Chengdu,and puts forward some countermeasures and suggestions to improve the level of suitability.

people-oriented;suitable for industry,employment and entrepreneurship;livable;urban construction

F290

A

1004-342(2017)06-39-07

2017-07-23

李 莎(1985-),女,成都经济发展研究院高级研究咨询员,硕士;陈 欣(1987-),女,成都市经济发展研究院助理研究咨询员,硕士。

张 蕾)

--Циндао,Куньмин и Санья