金坑乡 红色生态古村落

黄玮

金坑保留了较原始的生态环境,空气清新无污染,其中紅色遗迹、古民居群保护得较为完好,生态红色旅游、古民居旅游是金坑的旅游特色。全乡现有红军标语111多幅,明清古民居111幢,其中文昌阁、儒林郎为省级文物保护单位。第二次国内革命战争时期红军多次进驻金坑开展工作,建立邵武第一区、乡苏维埃政府。朱德、项英、贺龙等老一辈无产阶级革命家曾在这里开辟革命活动。

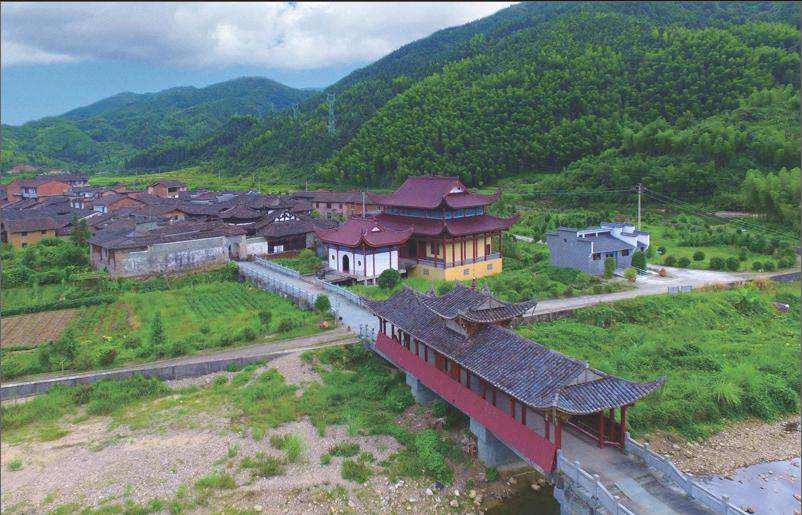

邵武市金坑村地处武夷山脉西段,紧邻江西。据《福建通志》记载:邵武产金,金矿在金坑乡境内的西溪河一带。西溪河又叫金溪,出产金砂,金坑乡因此而得名。古村南北走向,依山而建。

明末时,一聂姓客商得知环绕金坑村的金溪中蕴藏金砂,斥巨资采砂淘金,结果一夜暴富。他又在此大兴土木,建造了豪华的宅第“儒林郎第”。除了金矿的收入以外,金坑之所以繁荣,还因为它是由江西进入福建的交通要道。

金坑村北依青山,一片古藤攀巨木、巨木虬须枝的古树林与村舍紧紧相连。林间鸟群此落彼翔,你歌我唳,热闹非凡。东南西三面连着阡陌纵横的田野。狭长的山坡因有了人家而充满灵气,村庄因有了青山秀水而充满诗情画意,村庄因有了先民用智慧和汗水创造的建筑文化而变得越老越有意味。

四季山色碧,季季又各异,壑壑淌清泉,峰峰有奇韵。这就是金坑的山。它似巨手将金坑的村舍、田野捧在掌间,呵护金坑沐浴阳光雨露,历经沧海桑田,从古走到今,悠悠古韵依旧在。村民大多从事纸、木、竹生意,通过流通到下游城市,繁盛一时。随着时代的变迁,朝代的更迭,古村逐渐衰落了,少人问津,但也因此幸运地保留了古村的完整。

金坑处处散发着悠悠古韵。鹅卵石铺就的小街,由西向东贯穿整个村庄,房屋鳞次栉比立于两旁。小街三米多宽,那排得密密匝匝的鹅卵石,在风吹雨打下,更在人们脚掌的磨砺下,朝上的一面已失去了原有的椭圆状,就连街心的青石板面也在岁月的研磨下变成流线型,细腻如脂,棱角全无。

小街两旁的房屋的地基也是用鹅卵石砌成,在背阳的地方,在鹅卵石与鹅卵石的缝隙间长满绿绿的、厚厚的青苔,一阵轻风徐来,将青苔散发出的清香,连同悠悠历史吹入肺腑,令人陶醉。街道两旁古屋随处可见,有的是清代建筑,有的是明代建筑,有的还可以追溯到更早的年代。绝大多数古屋是砖木结构,做工精良,随处可见精美的镂空砖雕。代表建筑有“危宅”、“儒林郎第”、 “风雨桥”、“文昌阁”等,其中最有名的是“危宅”和“儒林郎第”。

竣工于明崇祯五年的“儒林郎第”,距今三百多年,是座集建筑、雕刻、绘画艺术之大成的建筑、房间数达一百二十三间的大宅子。“儒林郎第”屋檐下长条形白底彩绘历经几百年风雨仍鲜艳夺目。

儒林郎内的木雕极为精彩:六扇镂空的屏门,左右厢房窗格,窗花下的模板,到处雕刻出人物、花草、动物的吉祥图案,例如春兰夏荷、苏武牧羊、喜鹊登梅等。刀法明快,构图简洁,意趣动人。壁画内容多取材于民间生活场景,也有官场宴饮礼仪,浩浩长幅,层次分明,密而不乱。技法娴熟,或工笔写意,或浓墨重彩,所画之物栩栩如生。

“危宅”五个一样大小,风格接近的大厅由东向西依次排列。大门朝街,正对面是照墙,从街上就可斜望到建造精美的大门。大门墙体顶端的飞檐,是用雕刻过的青砖砌成,图案精美连贯,线条流畅。大门上方的门楣制作得更加考究。砖雕的变形兽头精致异常,砖雕的动物、花草、藤蔓栩栩如生,它们被工匠们巧妙地组合,疏密有致,美不胜收。

尤其是那两条跃出水面的鲤鱼,不但雕刻得活灵活现, 而且隐含“鲤鱼跳龙门”之意。这种形意具佳的雕刻,古人喜欢,现在人依旧喜欢。从这一点来看,古人与现代人在审美观点上既有共同点又有不同点,一些东西永远不会随时光的流逝而消失。

“危宅”大厅与大厅间有门相通,厅前是厢房,厅后是耳房,大厅与厢房、耳房之间各有一方用条石、大青砖建成的天井,做工考究。

天井中央的大青石砖上斑斑驳驳长着绿茵茵的青苔,给人以久远的感觉。宅内木雕丰富,房梁雕祥云,门框雕花草,房门雕人物花鸟,就连柱墩上都雕上了精美的图案。

所雕人物神形兼备;鸟儿形态各异,或昂首鸣叫,或交颈嬉戏,或展翅飞翔,活灵活现,呼之欲出;花儿或含苞待放,或轻舒花瓣,或怒放蕊出,姿态各异。

“危家”的后门有一口井,井壁用青砖垒成,青苔填满了砖缝。环状的井圈是用整块巨石雕凿而成的,上面雕刻的图案粗犷有力,与砖雕和木雕形成鲜明的对比。井圈上方的边缘已被磨蚀得呈不规则的锯齿状,不知磨断了多少代人多少条绳索。然而磨断的是绳索,磨不断的是悠悠历史。

金坑人喜欢在庭院中种植李、枣、桃等果树,培育各种花卉。每到姹紫嫣红的春季,五颜六色的蝴蝶便寻花而来,在庭院与田野间翩翩飞舞,为田野增添了活力,为每一座古屋增添了秀致,将古屋映衬得更加古朴。

沿小街西行,出村百米,就是风雨桥了。风雨桥全长三十余米,六个用条石建成的桥墩,桥梁也是条石的,每根重不下2吨。桥面、护栏和桥篷均用上好的老杉木锯料建成。护栏雕花走线,桥篷雕梁画栋,飞檐翘角,美观大方。

远望风雨桥轩峻壮丽,像一艘巨船横在绕村的小溪上,为一代又一代生活在这里的村民挡风遮雨,平安地送走了一批又一批南来北往的商贾旅人。今日已不见古人,风雨桥却依然傲然屹立,虽有些老态,为村民挡风遮雨的心却没变。

这大概就是这里的人至今仍然喜欢风雨桥的原因吧。近观行人用脚掌磨损的石头路面,摩挲已严重凹凸不平的桥面,从掌间和指缝间感受到了这里的先民“日出而作,日落而息”。通过风雨桥的情景,感受到娉婷淑女立于桥上赏春花的美景。

古有美景醉人,今朝依旧。手抚桥栏望远,山色如黛,树木葱茏,连绵稻田,春绿、夏青、秋黄。岸边野花青草葳蕤。溪底已是干枯荒地,岩石突兀,不少石块已严重变形,丑、俊、美、奇之石皆呈。然而如此怪石、古桥,从古至今却找不到一首写它们的诗词、一篇写它们的美文。这样也好,它们的美与奇没有被一首诗或一首词定型,无论是曾经站在桥上的古人,还是站在桥上的当代人,都可以无拘无束地打开想象的翅膀,去比喻它们,形容它们。

金坑古韵悠悠,在物也在人。村里的王家奶奶,已95岁,爱说古(当地人把讲过去的事、讲历史叫做说古),爱看电视,爱读书看报,剪纸剪得好。村里人盖新房、办喜事都乐意请这位寿星到家帮忙剪(捡)喜剪(捡)福,图个喜盈门,福满堂。王家奶奶说古其实就在讲悠悠历史。只要村庄永恒,与王家奶奶一样的人就会层出不穷,他们在讲述悠悠历史的同时,也向后辈传递着悠悠古韵,直到永远。