影视短片评量框架的建构与例证研究

钱凤德 吴 浚

影视短片评量框架的建构与例证研究

钱凤德 吴 浚

引言

纵观人类文化艺术发展的历史可以看出,文艺作品创作从萌芽到启蒙,再到当前的空前繁荣,从创作和评价的角度看,均出现了一种越来越理性化的趋势。特别是那些从纯艺术中分离出来,并以应用为特征的“艺术设计”,其创作评价过程中的理性成份更加显著。然而由于纯艺术和设计艺术之间存在的复杂关系,以及针对两者差异的争论仍在继续,这造成对某些作品的评价一直在主观与理性判断之间徘徊,其中对影视短片作品的评价就是典型代表。作为纯艺术创作,对电影的评价往往更加强调艺术表现力以及思想意识层面的哲学思考。而作为文化传播的载体,对影视短片作品的评价,则会从信息传达有效性的角度强调作品的“感染力”,而“感染力”本身就具有强烈的个人主观性。因此,如何从多角度寻找影视短片评价的参考坐标,为其科学理性的评价提供依据,已经成为对影视短片作品进行科学评量的重要议题。本研究即是基于这种现状与需求进行的相关研究,期望通过影视短片评量框架的建构,实现影视短片科学而理性的评价目的。

一、相关研究综述

对一件设计作品进行综合评价,目前发展比较成熟的当属工业设计与视觉传达领域的相关研究及已经形成的理论成果。相比而言,由于工业设计具有更加明确的目的性,对它的评价先后经历了从最初基本的功能诉求到逐渐强调使用者的心理需求,从功能至上逐步转向无限度地追求标新立异,工业产品的评量要素与优先次序也正变得越来越复杂。如是否有利于文化传统的传承发扬、是否有利于社会的可持续发展,是否有利于市场品牌忠诚度的建立等,都成为评量一个工业产品设计优劣的重要思考维度。林荣泰在设计认知论中曾提出:“任何设计或产品的认知,必须经历看到、了解及感动三个基本过程。”这是对一个“感质”商品认识评价不能绕过的基本步骤。工业产品设计既要满足用户的生理需求,还要满足多样化的心理需求,既要有实际的功能,还要有一定的文化象征性与美学价值。整体而言,良好的产品还要能够引导并促使人们形成健康的生活方式。

另外在信息传达领域,英国学者斯图亚特·霍尔基于经典符号学,结合大众传播学的基本理论,提出了“编码译码”理论,其成了现代信息与视觉传达设计中的理论基础。在设计领域,台湾云林科技大学的杨裕富教授根据符号学的基本原理提出了“文化符码”的基本理论框架,为设计作品的解读与评价提供了具体的指导,其主要观点是任何设计作品都可以从技术层、意义层和策略层进行分析与解读,技术层主要包含媒材(创作材料)和美感形式(美的构成原理);意义层包含由字、句子与文章构成的故事;而策略层主要包含说服立场与策略,“文化符码”理论已经成为解读分析工业产品、平面作品、环境及建筑作品的重要工具。

基于以上理论成果来思考影视短片的评价问题,首先要明确影视作品分析评价的前提是“找出影视创作的基本要素”,其次从逻辑上梳理出影视作品文化信息传播的基本路径,再次要建构一个系统的评量框架完成对影视作品的全面评估。由于影视短片与工业产品及传达设计在信息传播过程中具有相当的类似性,因此可以从其建构的框架中得到启示,进而展开对影视作品评量的进一步研究。

二、研究思路与研究工具设计

本研究以文献研究结合创作实践,系统梳理了影视短片创作的基本要素,分析了影视作品传播的基本路径,进而提出了影视短片评量框架的基本假设,再通过创作实践与个案研究的方法对框架的合理性与稳定性进行验证。数据分析工具为spss19.00,具体使用了信度分析、验证性因素分析(CFA)、相关分析以及多元回归等应用模块,具体思路如下。

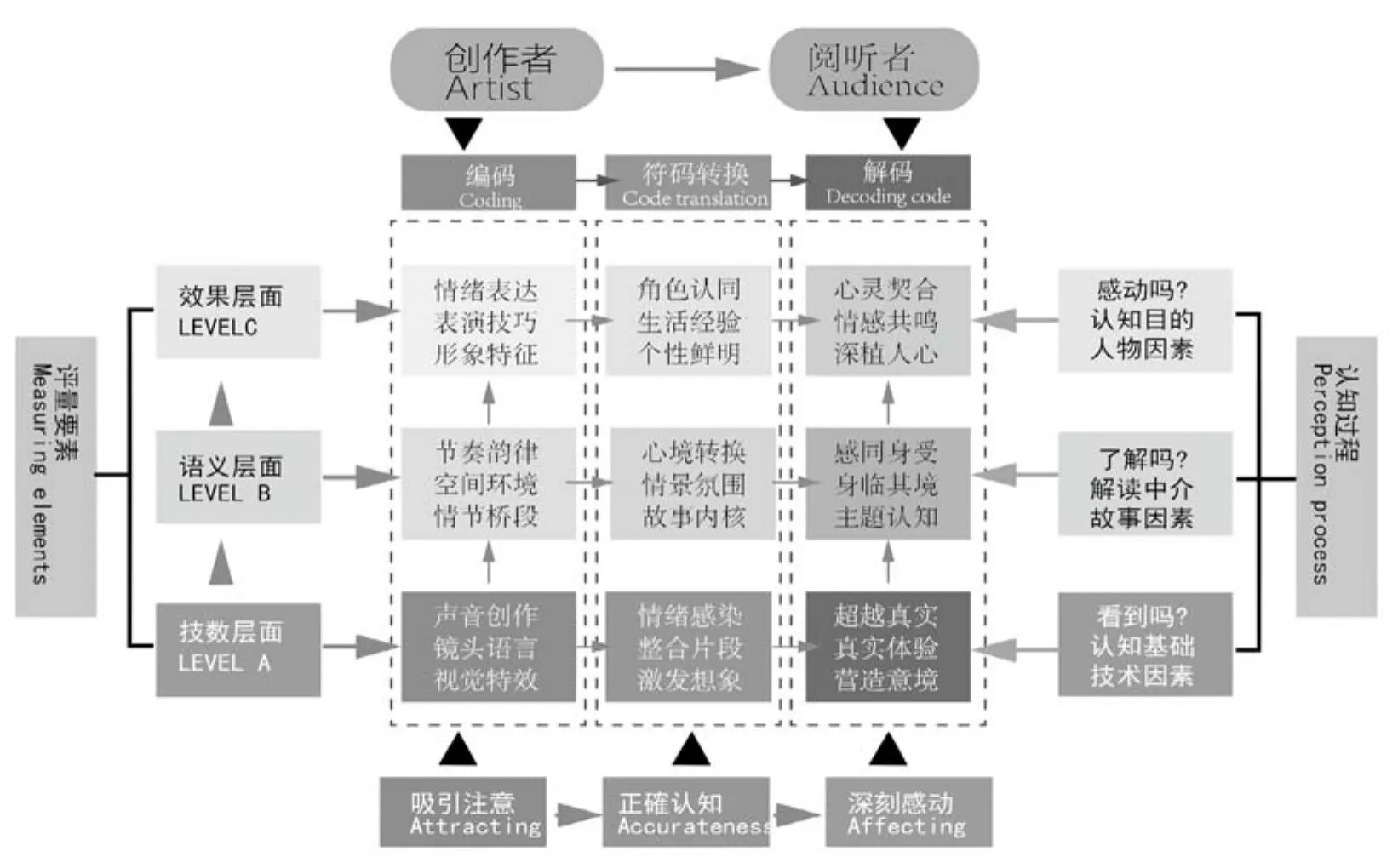

首先根据文献研究及创作实践提出多个影响影视短片评价的基本要素,经过初步的专家访谈与受众反馈,逐渐精简为9个核心要素,进而将其划分成“技术、语义和效果”三个基本层次,依据9个要素在传播过程中的功能设计了18个问题;其次结合信息传达与认知理论提出评量框架的基本假设,并使之在横向和纵向上具备基本的逻辑关系(如图1所示);再次,以创作短片为例,利用此框架对其进行问卷调研,通过数据分析来论证此研究假设的合理性与稳定性,其中通过信度分析的方法来验证研究的可信度,以验证性因素分析(CFA)的方法来验证此评量框架的合理性,进而采用相关分析与回归分析的方法论证不同要素、不同潜在变项(技术、语义与效果层)与最终评价结果之间的相互关系。

三、评量要素的系统分析与框架建构

(一)影视短片创作的基本要素与分类

就影视作品而言,相关研究指出,中小成本电影成功的五个基本要素是:要贴近生活,引发情感的共鸣;强化视听语言,打造整体效果;注重编剧质量,讲好精良故事;巧用黑色幽默,彰显人文关怀;结合自身现状,实施多元营销。此外,影片的风格基调、人物性格与剧情选景、场景的地域性特征、场景的时代特征、动作支点以及场景色彩等也是影视短片创作的主要因素。视频合成方面则是尽可能地把理想中的画面现实化,努力接近真实,再真实。以上是有关影视创作要素的相关研究,为了更加全面完整地梳理影响影视短片评价的基本要素,本研究将以上要素进行了初步的归纳整理,并以此为研究基础进行了专家调研,专家结合自身的创作经验与专业知识,对影响影视作品评价的基本要素进行了相应的补充与修正,最后将其概括总结为27个核心影响要素。观察这27个要素的基本属性,结合艺术创作过程与相关设计领域形成的评量框架,最后将其概括为三个层次,即技术层、语义层及效果层(如图1所示)。其中技术层是影视创作的基础语言,属“视觉感知”的范畴;语义层是影视创作的基本手法,属“心理互动”的范畴;而效果层则是影视创作的根本目的,属“引发结果”的范畴。

(二)影视短片信息传达过程分析与评量框架建构

1.影视短片的信息传达过程分析,媒体短片的信息传达总体上是从创作者的信息设定到阅听者的信息接收过程,这个过程又可以从三个层面进行理解,中间理论层主要指信息编码、信息互译及解码过程,设计师的“设计创作层”主要包含技术运用、语义传递与效果评估,观众角度的认知层则包含“看到、了解与感动”三个方面。这是影视短片在信息传达与观众认知方面的基本内容。从纵向看,“技术层”解决的是如何编码,目的是让阅听者能在视觉上看到;“语义层”解决的是设计师与阅听者之间的信息交流与心理互动,目的是让阅听者进一步了解设计师预先设定的信息;而“效果层”指的是阅听者能否最终顺利完成解码的问题,目的是通过对信息的深度理解,实现情感上的共鸣,这是整个影视短片信息传达与认知的基本过程。

2.影视短片评量框架的建构。所有影像创造者都有创作意图且试图让我们以特定的方式去阅读,设计者的这种意图能否成为构成影视作品评量框架的组成部分呢?由于影视作品的评量要素涉及多方面的内容,因此需要从影视创作的基本要素出发,结合影视短片的创作实践,以信息传达理论为指导,兼顾阅听者的认知与创作者的创作,从横向和纵向两个维度思考影视作品评量框架的建构问题。

横向从理论角度出发可以分为技术、语义及效果层。(1)技术层对应视频特效、镜头语言与声音创作,这是编码的第一环节,基本目的是引起阅听者的注意;(2)在此基础上横向发展到情感互动阶段,即视觉特效的目的是激发阅听者的想象,镜头语言的作用是进行故事片段的整合,声音创作的目的是感染阅听者的情绪,总体上属于符码转换的第二环节,基本目的是实现阅听者对内容的正确认知;(3)继续横向发展,即激发想象的目的是意境的营造,完整片段为的是获得更加真实完整的体验,情绪感染则是为了实现超越真实的感动,总体上属于解码的第三环节,这个过程的基本目的是让阅听者能够形成深刻认知并最终获得感动。另外其他“语义层”和“效果层”在横向上也均存在这样一一对应的关系(如图1所示)。

纵向维度主要表现出由低到高、层层递进的基本逻辑。(1)最底部的技术层所包含的三个要素,主要目的是阅听者的基础认知问题,回答的是“看到了吗”。(2)语义层面的三个要素作为解读的中介,要回答的是“了解了吗”。(3)效果层面的三个要素作为认知目的,回答的是阅听者最终“感动了吗”。整体上看纵向维度遵循的是“看见、了解,进而实现感动”的层级递进关系(如图1所示)。

因此,本框架无论在横向还是纵向维度看,都具备层层递进的逻辑关系,最终追求的是如何在“创作者”与“阅听者”之间形成高效准确的信息及情感交流,阐释的是创作者、阅听者以及影片之间的基本关系。然而这只是研究的基本假设,其框架自身的合理与稳定性仍需用实例进行验证。

图1 影视短片初步的评量架构(图片来源:本研究绘制)

四、评量框架的验证

以素人艺术短片为例:

(一)研究对象与问卷设计

为了论证研究框架的科学性,本研究围绕“素人艺术”这一主题,创作完成了一部总计4分30秒的视频短片(内容主要讲述了素人艺术家李仙美女士的艺术创作背景、动机、成绩与对素人艺术活动的展望等相关内容),通过利用本研究提出的评量框架制定出了一份完整的研究问卷,期望通过数据分析的结果验证本研究假设的科学性与合理性。

研究根据影片事先设定“推广素人艺术”的基本目的,主要设计了3组问题,其中第一组问题测量的是9个评量要素在传播过程中的具体得分;第二组问题测量的是9个评量要素在影片最终评价方面的得分,前面两组问题之间一一对应;第三组是受试者的基本资料。

本研究总计收到问卷110份,有效问卷105份。所有问卷均定向发送给专人回答,受试者资料的叙述统计如下:

性别方面:男性占54.%,女性占45.7%。

年龄方面:20岁以下占14.3%,20-30岁占52.4%,30岁以上占32.4%。

职业方面:影视创作者占10.5%,普通观众占88.6%。

学历构成:大专以下占6.7%,大学生占21%,硕士以上占72.4%。

专业背景:艺术相关占45.7%,其他专业占51.4%。

(二)信度与效度分析

研究首先对问卷数据进行了信度与效度分析,从分析的结果看,其Cronbach`s Alpha值为0.979,已经远远大于0.7的可接受值,这说明本研究整体质量达到了非常好的可信度;效度方面,由于本框架的建立具有一定的理论基础,框架构成要素之间存在较为明确的逻辑关系,因此本研究采用验证性因素分析的方法进行了系统分析。从分析结果看,每个潜在变项(三个层次,技术、语义与效果)与观察变项(9个评量要素)之间的数值即因素负荷量均达到了0.85以上,远远超过了0.5的最低参考值,并且也超过了理想程度参考值0.7。这说明我们设置的9个观察变项很好地解释了框架中设定的三个潜在变项(即技术、语义及效果层),其观察变项对潜在变项具有良好的收敛效度;而技术、语义及效果层之间的关联数值达也没有出现整数值1,这再次说明我们框架设置的三个潜在变项之间具有良好的区隔度,总体上可以断定我们初步建立起来的评量框架具有相当程度的合理与有效性。

(三)评量框架的合理与稳定性验证

通过以上分析,虽然已经初步得出框架在逻辑结构方面具有相当的合理性,但仍然无法证明框架9个要素之间、3个潜在变项之间以及与影片最终评价之间的内在关系,因此需要进一步验证与分析。

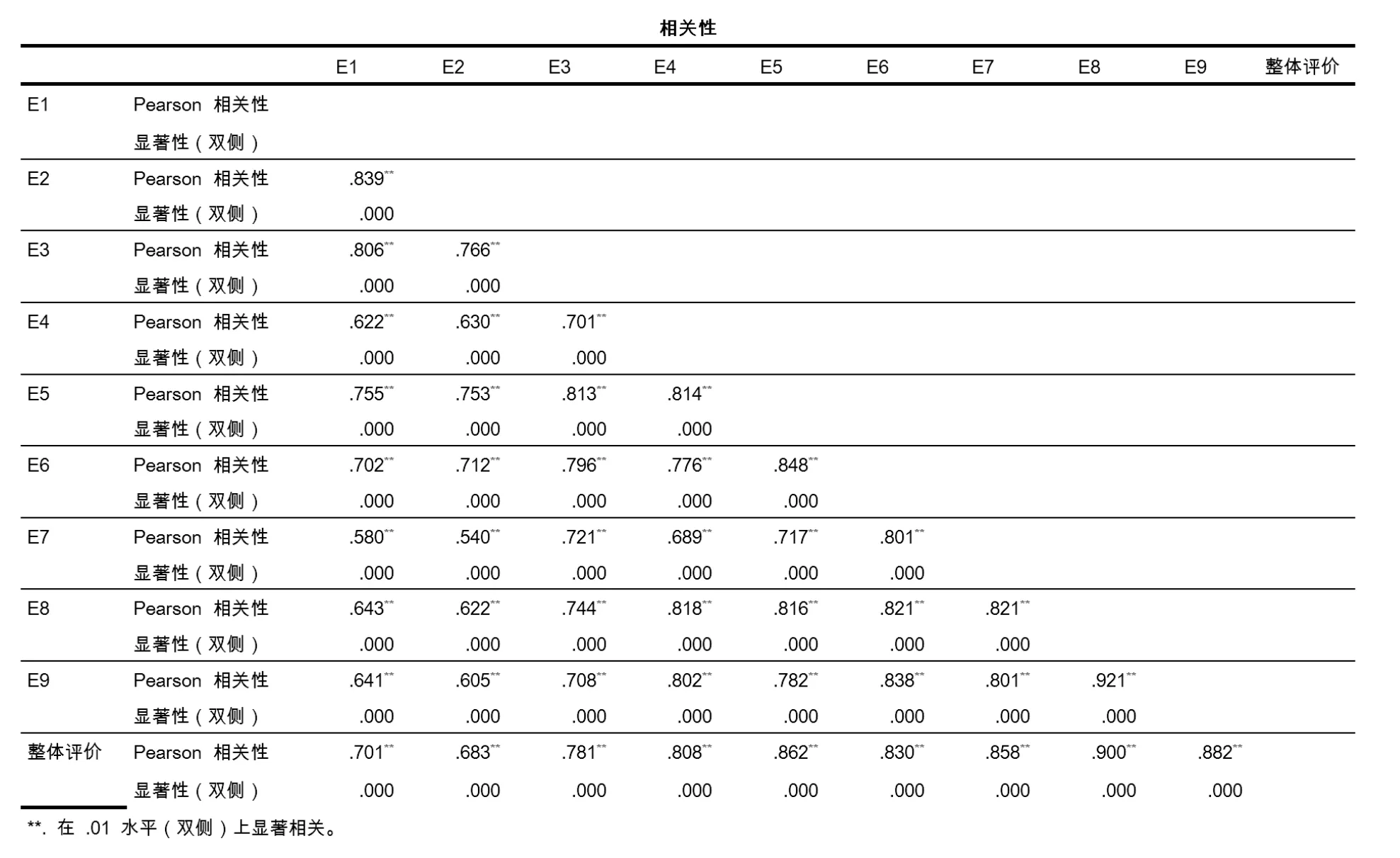

首先,在9个评量要素与影片最终评价之间进行相关分析,这是论证评量框架构成要素选择是否合理的基本条件,如果所有元素之间、所有元素与最终评价结构之间有显著相关,且显著程度较为均匀,则能够说明此框架具有相当程度的合理与稳定性,从统计分析的结果看,所有要素之间的pearson相关系数均达到了显著水平,且显著程度均达到了2颗★(如表1所示),由此可以说明本框架选择的评量要素有相当程度的合理性与稳定性。

表1 9个评量要素与总体评价之间的相关性分析(表格来源:本研究整理)

其次,为进一步探究各评量要素与各潜在变项之间的关系,研究在各层面进行了回归分析,其结果显示,影片评量的9个要素均与其各自的潜在变项之间存在3颗★的强显著相关,具体情况如下:

1.从回归系数看,“声音创作”对技术层的影响达到了3颗★的强显著程度(.434★★★),其次是视觉特效制作也达到了2颗★的显著性(.306★★),相比而言技术层面的镜头语言运用没有被纳入到受试者的评量体系中(.159),没有呈现出显著性,从整体上看技术层面的三个评量要素总共能够解释(技术层)约70%的变异量(rsq=.708)。2.“空间场景”设计、影片“节奏韵律”以及“情节桥段”设计与语义层之间均存在强显著相关,从具体的数值看,情节桥段设计在语义层面的影响相对较低,.237★(情节桥段)<.319★★(节奏韵律)<.367★★(空间环境),总体上这三个评量要素总共解释了“语义层”面共75%的变异量(Rsq=.750)。3.影片“角色的形象设计”“演员的表演技巧”“演员的情绪表达”与“效果层”构成了强显著相关,从回归分析的结果看,演员的情绪表达较少被受试者关注,.14(情绪表达)<.279★★★(形象设计)<.546(表演技巧),总体看这三个评量要素总计解释了“效果层”面84.8%的变异量(Rsp=.848)。从以上全部的分析结果可以判断,框架选择的9个评量要素均能较好地解释了各自的潜在变项(技术、语义与效果层)。

再次,为了研究9个观察变项、3个潜在变项与影片最终评价结果之间的关系,进一步论证框架整体的合理性与稳定性。本研究将受试者对影片的最终评价,即问卷第二组的9题进行计算,得出总平均数,以此作为影片最终评量的“依变项”。同时将问卷前面的9题作为“自变项”分别向其做回归分析。从数据分析的结果看,在影响影片最终评价的9个要素中,“空间场景的环境设计(.304★★★)”“演员角色的形象设计(.334★★★)”对影片最终评价结果的影响最大,其次是演员的情绪表达(.237★)。从R平方值可以看出,9个评量要素总共解释了影片最终总体评价90.2%的变异量,因此可以认为本框架选择的9个评量要素能够作为影片评量的关键要素。进一步观察3个潜在变项与影片最终评量结果之间的关系,从回归分析的结果看,效果层对作品的整体评价结果影响最大,回归系数为.648★★★;相比而言技术层(.125★)与语义层(.213★)对作品的最终评价影响相对较弱,但也达到了1颗星的显著程度。而从R平方的参考值看,三个层面总共解释了作品最终评价结果88.8%的变异量。因此无论是站在3个潜在变项的角度,还是9个单独观察变项的角度看,其在很大程度上都影响了受试者对影片的最终评价。

五、结论与建议

长期以来,对影视短片作品的评量一直深受个人主观意识与经验主义的影响,显然这种情况会给影视作品的评判结果带来较多的不确定性,也会给作品评价的公平公正带来一定程度的负面影响。建立影视短片的评量架构虽然不能完全取代原有的评判方法,特别是对讲求观念的艺术创作与艺术设计活动而言,其可能存在一定的局限性,但作为一种评量指标,其仍然具有一定的参考价值和积极意义。通过本研究的相关资料分析,其最终研究结果主要表现在以下几个方面:

1.本研究建立的评量框架,从信度与效度分析结果可以看出,其研究本身具有相当程度的可信度,探索性效度分析(CFA)的结果也显示出了框架逻辑结构的合理性与科学性。

2.通过相关分析可以看出,框架选择的9个评量要素两两之间、评量要素与最终评价结果之间均存在显著相关。通过不同层级的回归分析也可以看出,9个观察变项与3个潜在变项之间、9个观察变项与最终评价结果之间、3个观察变项与影片最终评量结果之间均存在着强显著关系。通过回归分析也可以看出,他们都不同程度地影响了受试者对影视作品的最终评价,这也说明,作品的最终评价结果很大程度上来自框架中的9个观察变项和3个潜在变项,框架整体上具有一定的合理性。

3.9个观察变项对最终评量结果有90.2%的解释变异量,3个潜在变项对最终结果88.8%的解释变异量也能再次说明,评量框架选择的9个评量要素能够良好地解释受试者对作品的最终判断,同时也能说明本研究提出的研究假设具有相当的科学性。

从以上的论证过程可以看出,本研究搭建的评量框架既有一定的理论基础,也有客观数据的支撑,其可以作为影视作品评量的方法之一。由于框架的搭建与验证尚处于初级阶段,实验作品的选择可能也会对影片评量框架的验证带来一定影响,框架的完整性与严密性也还有进一步提升的空间,因此期待更多专业人士对其进行进一步的检验与修正,进而逐步完善影视作品评量的系统体系和方法。

[1]Hui Yun Yen,Po Hsien Lin,Rungtai Lin.J.Emotional Product Design and Perceived Brand Emotion[J].International Journal of Advances in Psychology(IJAP),2014,3(2):59-66.

[2]吕昭慧,何明泉.运用文化符码之产品设计探讨,设计研究[J].2006(6):140-146.

[3]邱玲.浅析中小成本电影成功的五大要素[J].传媒,2016(9):67-68.

[4]姬建钢.论影视艺术场景设计的基本要素[J].艺术百家,2013(s2):111-112.

[5]周戭.影视特技合成要素的真实感与镜头感《台湾1895》中特技镜头的制作[J].北京电影学院学报,2009(1):72-75.

钱凤德,男,山东临沂人,南京工业大学艺术设计学院副教授,博士;吴 浚,男,湖北恩施人,安徽师范大学新闻与传播学院副教授,台湾艺术大学创意产业设计研究所博士生。本文系教育部人文社会科学研究:当代博物馆文化信息传达有效性评估(项目编号17YJC760063)成果。