上海市2015年度社区卫生服务综合评价研究

何江江,钟 姮,汤真清,张天晔,康 琦,万和平,刘静静,王 玲,金春林,胡善联*

·中国全科医疗/社区卫生服务工作研究·

1.200040上海市医学科学技术情报研究所 上海市卫生发展研究中心

2.200032 上海市,复旦大学公共卫生学院

3.200125上海市卫生和计划生育委员会

4.200040上海市健康促进中心

*通信作者:胡善联,教授;E-mail:hushanlian@hotmail.com

上海市2015年度社区卫生服务综合评价研究

何江江1,2,钟 姮3,汤真清1,张天晔3,康 琦1,万和平4,刘静静4,王 玲3,金春林1,胡善联1,2*

为全面了解2015年度上海市社区卫生服务改革与发展现状,结合国家和上海相关政策文件要求,本文从区县和社区卫生服务机构两个层面对上海市社区卫生服务进行综合评价。上海市各区县层面在政策落实、资源投入及健康管理体系构建方面进展顺利,但在财政投入、机构布局、人力资源投入、信息化功能实现和应用方面仍有提升空间;机构层面,各社区卫生服务机构在公共卫生和计划生育方面的工作开展情况较好,但基本医疗和效率相关指标达标率较低;社区卫生服务综合改革试点社区进度不一,尤其在推进实施层面与政策存在脱节。总体来看,上海市社区卫生服务工作需从服务体系构建、综合改革、人力资源投入、信息化建设及患者就医体验5个方面做好制度保障和资源配置工作,以期提高社区卫生服务水平。

社区卫生服务;评价研究;公共卫生;卫生保健改革;上海市

本文创新点:

规范社区卫生服务管理和提升服务质量是使居民享有高质量社区卫生服务的重要保障。评估社区卫生服务提升工程的实施效果,可为进一步做好制度保障、资源配置工作以及提高社区卫生服务质量提供依据。为了解2015年度上海市社区卫生服务改革与发展现状,本文从区县和社区卫生服务机构两个层面(而非单一层面)、面向上海市共计17个区县和240家社区卫生服务中心(而非某个区县或社区卫生服务中心)、针对71个指标(而非其中部分指标)开展研究,并提供了具体详实的数据给予支持,全面概述了上海市社区卫生服务工作的开展情况,以期为进一步提升社区卫生服务质量和深化社区卫生服务综合改革提供依据与政策建议,敬请关注。

2015年11月,国家卫生计生委发布了《关于进一步规范社区卫生服务管理和提升服务质量的指导意见》,提出应“规范社区卫生服务机构设置与管理;加强社区基本医疗和公共卫生服务能力建设;转变服务模式,大力推进基层签约服务;加强社区卫生服务保障与监督管理”[1]。同期国家卫生计生委发布了《关于开展社区卫生服务提升工程的通知》,提出从2015年起开展社区卫生服务提升工程[2]。为进一步贯彻落实上述国家政策和评估实施效果,上海市于2016年6月下发了《关于做好上海市2015年度社区卫生服务综合评价暨提升工程工作的通知》(沪卫计基层〔2016〕6号),组织上海市各区县对各自辖区内共计240家社区卫生服务中心开展2015年度社区卫生服务综合评价工作。基于此,本文从区县和机构两个层面全面概述了上海市社区卫生服务工作的开展情况,以期为进一步提升社区卫生服务质量和深化社区卫生服务综合改革提供依据与政策建议。

1 指标体系与数据来源

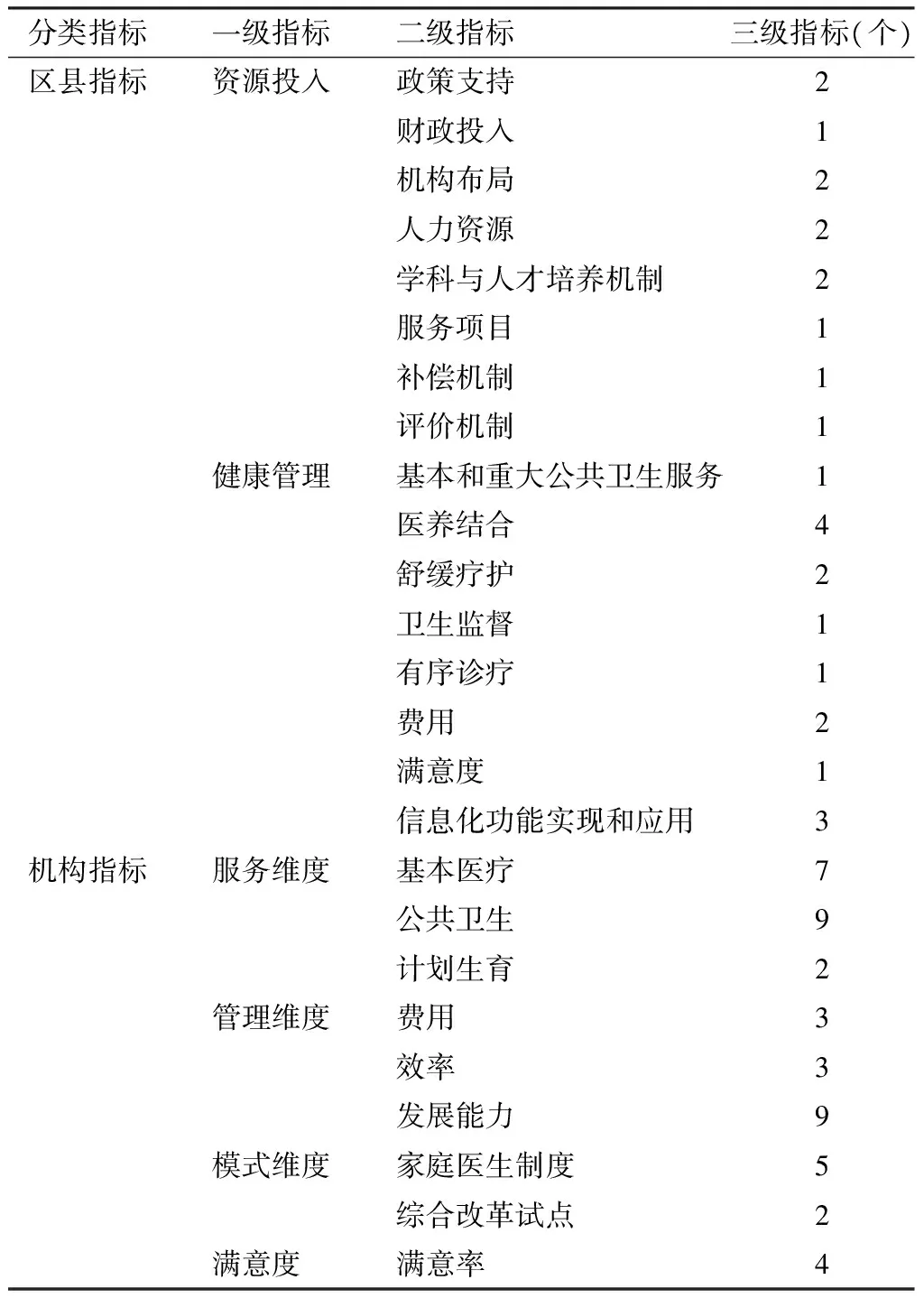

1.1 指标体系 上海市2015年度社区卫生服务综合评价指标体系是在2014年度上海市社区卫生服务综合评价指标体系的基础上,将国家下发的提升工程指标纳入其中进行整合,将在上海市较普适性的部分指标进行了删减和合并,并结合了上海新一轮社区卫生服务综合改革和基本公共卫生服务的新内容,旨在通过一次评价达到评价结果多重应用的目的。其中,区县指标是市级卫生行政部门对区县卫生行政部门的考核,包含2个一级指标、16个二级指标、27个三级指标;机构指标是区县卫生行政部门对社区卫生服务中心的考核,包含4个一级指标、9个二级指标、44个三级指标(见表1)[3]。

1.2 数据来源与分析方法

1.2.1 数据来源 本文数据来源于上海市卫生计生委、上海市卫生发展研究中心、上海市社区卫生服务管理中心的内部报告:《上海市2015年度社区卫生服务综合评价报告》[3]和《上海市社区卫生服务综合改革试点2016年度评估报告》[4]。

1.2.2 分析方法 (1)区县指标和机构指标达标情况:由17个区县和240家社区卫生服务中心根据《关于开展2015年度上海市社区卫生服务综合评价工作的通知》(沪卫计基层〔2016〕4号)相关附件要求,自行填报数据并收集报表,并经现场抽样复核合格后纳入数据库分析,对照指标标准值分析各项指标的基本特征与达标情况[3]。(2)社区卫生服务综合改革试点推进情况:来源于2016年度第二季度全市65个社区卫生服务综合改革试点机构现场调研情况,同时结合上海市社区卫生综合管理信息化平台对接抓取的数据。根据各区县实际情况,将各区县、试点社区进展程度分为3类:A类——推进进展基本达到要求;B类——已启动但尚在推进中;C类——尚未看到推进效果[4]。(3)上海市社区卫生服务居民和医务人员第三方满意度调查:由上海市质量协会用户评价中心于2016年3—6月组织实施,抽样框覆盖17个区县中的80家社区卫生服务中心,其中社区居民满意度调查内容包括住院服务、门诊服务及公共卫生服务3大类,具体涵盖服务环境、服务设施、服务安全、服务效率、服务能力、服务规范6个方面,样本量4 250例(其中社区门诊患者2 250例,社区居民1 200例,社区住院患者800例);社区医务人员满意度调查内容包括工作认同度、工作环境、工作激励、组织管理、社会职业环境、综合情况6个方面,样本量379例[3]。

表1 上海市2015年度社区卫生服务综合评价指标体系

Table1 Indicator framework of comprehensive evaluation on community health services in Shanghai in 2015

分类指标一级指标二级指标三级指标(个)区县指标资源投入政策支持2财政投入1机构布局2人力资源2学科与人才培养机制2服务项目1补偿机制1评价机制1健康管理基本和重大公共卫生服务1医养结合4舒缓疗护2卫生监督1有序诊疗1费用2满意度1信息化功能实现和应用3机构指标服务维度基本医疗7公共卫生9计划生育2管理维度费用3效率3发展能力9模式维度家庭医生制度5综合改革试点2满意度满意率4

2 上海市社区卫生服务综合评价结果

2.1 区县层面

2.1.1 政策落实与资源投入情况 2015年度,上海市各区县对社区卫生服务工作高度重视。首先在政策上给予了大力支持,包括制定社区卫生服务总体规划和中长期规划;各区县均制定了社区卫生人才引进政策,明确了基于标化工作量的财政补偿机制与流程,核定了单位标化工作量补偿标准。各区县均出台了本辖区社区卫生服务中心基本项目目录,核定了试点社区标化工作量,制定了公共卫生分级分类服务与管理实施方案和细则以及质量结果考核体系,并对考核体系进行了试评估,进而改善调整方案,并按照相关文件要求落实评价考核结果。

上海市共有240家社区卫生服务中心和90家社区卫生服务分中心,2 047家社区卫生服务站(含村卫生室),平均每家社区卫生服务中心(含分中心)服务人口数为7.37万人,平均每家社区卫生服务站(含村卫生室)服务人口数为1.19万人;全市社区卫生服务机构注册全科医生(含中医全科医生)数为6 411人,社区注册护士数为10 658人,每万人口配备全科医生数平均为2.64人,每万人口护士数平均为4.39人。各区县均配备有住院医师规范化培训社区教学基地和在岗全科医生岗位培训基地,并制定了全科医生及师资培训相关支持政策和能力体系建设文件,开展了社区全科医生(含乡村医生)实训,培训共计1 225次,培训学员数量共计10 726人。在人才引进方面,全市所引进的社区卫生人才为硕士学历者占10.27%,仍有较大的提升空间。在财政投入方面,各区县社区卫生服务机构核定的单位标化工作量财政补偿标准差异较大,有必要统一核定办法与执行标准。在机构布局方面,人口导入区的社区卫生服务中心(含分中心)平均服务人口超过了10万人,社区卫生服务站平均服务人口超过了2万人,有待进一步优化机构布局或新增社区卫生服务机构。在人力资源方面,11个区的每万人口全科医生(含中医全科医生)数和社区护士数均没有达到每万人3名全科医生和每万人5名社区护士的考核标准。

2.1.2 健康管理体系构建方面 上海市各区县均开展了市层面规定的基本和重大公共卫生服务项目。在医养结合方面,卫生部门牵头设置的老年护理床位数共计29 369张,占60岁及以上老年户籍人口数的0.71%,未达到0.75%的标准,其中中心城区老年护理床位数严重短缺,仅占0.45%;社区卫生服务中心与养老机构签约率达100%的区县有15个,与社区托养机构签约率达100%的区县有12个;家庭病床建床数共计56 114张,占上海市户籍人口的0.39%,其中市区有4个区未达到0.50%的标准,郊区有3个区县未到0.20%的标准;舒缓疗护建床数共计1 033张,各区县均达到40张及以上的标准,但床位使用率整体不高,有11个区县的使用率低于下限标准70%。在卫生监督协管方面,各区县均制定了卫生监督协管工作方案,明确了监督机构、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心的卫生监督协管工作职责,组织开展了对卫生监督协管工作人员的培训和对社区卫生服务中心卫生监督协管工作的考核,落实了社区卫生服务中心卫生监督协管工作项目资金。其中,14个区县有卫生监督协管工作方面的创新举措。在信息化功能实现和应用方面,各区县社区生产系统功能模块数量均在20项及以上,12个区县所有业务数据均可由系统自动生成,15个区县的系统能够实现综合评价、薪酬分配、财政补偿等各项管理功能。全市社区系统自动采集指标数占可采集指标总数的65.35%,仅2个区县上述占比为90%及以上。

2.2 机构层面

2.2.1 机构层面各项指标达标率情况 各项指标中,达标率最高的为0~6岁儿童健康管理率,240家社区卫生服务中心达标率均为100%;最低的为在职卫生技术人员硕士比例,达标率仅为1.67%;其中达标率不足60%的指标有舒缓疗护床位使用率、门诊中医药(饮片和中成药)处方占比、每万服务人口全科医生数、中医全科医生数占全科医生总数的比例、每万服务人口社区护士数、在职卫生技术人员高级职称比例、在职卫生技术人员硕士比例、在编中医全科医生占总编制比例等。从二级指标的情况来看,基本医疗平均达标率为59.77%,公共卫生平均达标率为90.24%,计划生育平均达标率为98.12%,费用平均达标率为72.92%,效率平均达标率为50.55%,发展能力平均达标率为67.41%,家庭医生制度平均达标率为79.48%。由此可见,公共卫生和计划生育工作开展情况较好,而基本医疗和效率实施效果不佳,因此下一阶段的工作重点方向应该主要集中在改善基本医疗服务和提高社区卫生服务中心的机构运行效率两个方面。

2.2.2 机构层面的具体评价结果

2.2.2.1 服务维度方面 基本医疗服务方面:上海市全市抗生素处方占处方总量的平均水平为8.88%,低于本次社区卫生服务综合评价的上限标准10%;中心城区和近郊地区抗生素处方占比平均为7.53%和8.65%,控制程度较好,但远郊地区抗生素处方占比平均为14.08%;静脉点滴处方占比的达标情况与抗生素使用类似。社区卫生服务中心实际开放床位使用率平均为89.86%,高于本次社区卫生服务综合评价的指标下限值80%;中心城区和近郊地区床位使用率平均分别为95.69%和93.49%,控制程度较好,但远郊地区平均为74.96%。从平均水平看,城区和郊区家庭病床总建床数占辖区内户籍人口数的比例均达到本次评价要求的标准,其中城区平均水平为0.54%(城区标准为≥0.50%),近郊、远郊分别为0.36%、0.20%(郊区标准为≥0.20%)。舒缓疗护床位使用率平均为49.33%,远低于下限标准70%。上海市全市、城区、近郊中医门诊(挂号)量和非药物中医治疗人次之和占中医药服务总门诊量的平均水平分别为37.75%、45.46%、46.45%,均高于市下限标准30%,但远郊地区平均仅为19.64%。全市、城区、近郊、远郊门诊中医药(饮片和中成药)处方占处方总量的平均水平分别为47.48%、48.15%、47.28%、46.00%,均低于市下限标准50%。因此基本医疗方面需要进一步加强开具抗生素处方和静脉点滴的控制工作,提高舒缓疗护床位使用率和门诊中医药(饮片和中成药)处方占比。

公共卫生服务方面:公共卫生各项指标控制较好,除远郊地区早孕建册率、重点孕妇管理率、65岁以上老年人健康管理率平均水平低于市标准下限值,其他各项指标的城区、近郊、远郊地区平均水平均达到了市级管理标准,其中居民电子健康档案建档率、儿童免疫规划疫苗接种率、艾滋病高危人群干预覆盖率、0~6岁儿童系统管理率、0~3岁儿童中医调养率、产后访视率、老年人中医健康管理率、2型糖尿病患者健康管理率、重性精神疾病患者健康管理率、重性精神疾病患者规范管理率、重性精神疾病患者稳定率等指标考核标准值可以适当提高。

计划生育服务方面:大部分社区卫生服务中心均能很好地开展计划生育、优生优育、生殖健康咨询指导,提供计划生育免费避孕药具,并开展避孕节育知情选择指导,协助开展计划生育管理,与社区计生综合服务机构建立服务联动机制。服务满意度测评均能达到相关标准,仅中心城区2个区妊娠信息通报率未达100%的标准。

2.2.2.2 管理维度方面 从费用指标来看,药品收入占业务收入的比例仍较高,平均为72.44%,仍未达下限标准70%。政策范围内医保患者平均自费费用尚未控制为0,仍有少量自费项目,其中远郊地区自费项目较多,平均达0.54%。从效率与发展能力指标上看,每万服务人口全科医生数、每万服务人口社区护士数、中医全科医生数占全科医生总数的比例仅城区达到标准,远郊、近郊均不达标。上海市全市注册全科医生数占临床医生总数的比例、注册中医全科医生数占中医类别执业医师总数的比例、社区卫生服务中心护士数与全科医师数的比例、中级及以上职称者占在职卫生技术人员总数的比例、本科及以上学历者占在职卫生技术人员总数的比例、妇幼保健人员数占社区卫生技术人员总数的比例均达到标准。郊区在职卫生技术人员中高级职称比例、在编中医执业医师数占在编医师总数的比例均不达标,全市各区域在职卫生技术人员中学历为硕士者占比均低于市下限标准10%。社区卫生服务中心高学历人才缺乏仍是普遍存在的现象。但由于这次评价设定的指标过低(医护比设定的市级标准值为1∶1),与2010年经济合作与发展组织国家规定的医护比1∶3.09、香港地区的医护比1∶3.17以及原卫生部规定的医护比最低标准1∶2有差距,不能显现目前社区护士紧缺的现状。另一方面,随着财政投入和人事政策对社区的倾斜,目前在职卫生技术人员职称和学历水平有所改观,但高级职称和研究生学历的卫生技术人员比例仍较低,这种情况在郊区更为严重,一定程度上限制了社区相关服务能力和科研等方面的发展。

2.2.2.3 模式维度方面 家庭医生制度方面:截至2015年底,上海市全市共有家庭医生数4 538人,家庭医生签约饱和率平均为84.61%,高于市下限标准70%,其中闵行区、杨浦区、虹口区及徐汇区的家庭医生工作负荷较大。全市30%以上的常住居民及40%以上的户籍居民进行了家庭医生服务签约,居民对家庭医生服务的有效利用率达62.11%。

从综合改革试点社区推进情况来看,本次改革试点工作总体上得到各区县政府、相关委办局、试点社区的高度重视,自2015年11月各区县正式实施试点以来,整体工作推进有序。从政策层面来看,各区县、试点社区已基本完成了改革相应文件、实施操作办法等的制定,确定了单位标化工作量财政补偿单价、岗位配置标准、机构可分配总额核定单价等标准;从实施层面来看,各区县已普遍核定了试点社区2016年预期标化工作总量,各社区卫生服务中心也对家庭医生标化工作量进行了核定,根据单价标准,各区县财政局、人力资源和社会保障局也普遍加大了对试点社区的支持力度;65个首批试点社区均启动了“1+1+1”签约服务。从信息化层面来看,各区县正在加紧完善区县层面与社区层面的综合管理平台建设、完善生产系统功能模块,并对接“1+1+1”签约配套信息系统建设,试点社区已开始上传标化工作量等运行机制数据至市综合管理平台。

但通过2016年度第二季度现场调研,发现不同区县、社区试点开展综合改革的进度不一,尤其在推进实施层面,与政策层面存在脱节。第一批65个综合改革试点区县实际进展程度为:A类16个、B类30个、C类19个。试点社区希望市级层面加强试点指导,同时进一步加强各类资源对改革试点的支撑,主要包括:(1)希望医保部门继续加大对试点社区支持力度,如慢性病长处方、延伸处方的年终医保总额超支补偿,逐步探索按服务人头或签约居民数支付;(2)希望继续加大市级医院支撑力度,进一步落实“两个50%” 政策(即市级医院将50%的专家号源和前50%就诊时段预留到家庭医生处),提高签约居民服务获得感和满意度;(3)希望进一步实施符合行业特点的薪酬分配制度,建议在加强试点准入与进度评价的基础上,明确试点社区人均薪酬水平标准;(4)希望加大人才队伍建设配套政策支撑,建议市级层面进一步拓展社区医务人员培养渠道,尤其是针对远郊地区出台更有吸引力的人才招录倾斜政策。

2.2.2.4 满意度方面 根据上海市质量协会用户评价中心的数据,居民总体满意度为86.24%,高于标准值(85%),说明随着社区卫生服务中心的普及和推广宣传以及硬件和服务质量的提升,居民对社区卫生服务的认可度和满意度都在不断提升。居民满意度较高的项目是住院服务(90.47%),较低的项目为老年护理服务(84.28%)。另外对门诊服务和住院服务的满意度有所上升,而对公共卫生服务、家庭医生服务及老年护理服务的满意度较去年有不同程度的下降。具体来看,关于门诊服务方面:居民对医务人员的医德医风满意度最高,其次是医务人员的服务态度;而对于门诊基本诊疗设备和门诊基本药物配备的满意度相对较低;对各指标是否需要进行优先改进进行分析,发现门诊基本诊疗设备、门诊基本药物配备、门诊就医的环境设施及医务人员的医技水平均需要优先改进。关于家庭医生服务方面,家庭医生服务的普及度也有待提高,居民家庭医生服务签约率仅为23.4%,虽较去年有所提升,但仍较低;对部分居民不签约的原因进行调查,发现主要原因是担心签约后就医受到限制,其次为不太了解、不知道签约后能获取哪些好处或能享受哪些医疗服务等。签约的居民中,享受到家庭医生服务项目最多的是通过预约优先就诊服务,其次为健康咨询服务。公共卫生服务稳中求进,老年护理服务需要进一步加强宣传和提升硬件设施状况。老年护理服务作为社区卫生服务中心推出的试点工作,现在仍在推广宣传的过程中,受访的居民中51.4%表示听说过但不了解,30.6%表示没听说过,表明宣传推广力度还需要持续增强。

社区卫生服务机构职工总体满意度为89.32%,亦高于标准值(85%)。其中,满意度最低的项目为工作量,职工认为工作任务繁重,尤其是35岁及以下的职工认为工作适应难、人员较少、工作量和压力相对较大等。对工作激励机制的满意度也较低,其中对目前的收入水平和收入与付出是否成正比这两项的满意度明显低于其他项目,对中心的绩效奖励制度实施效果的满意度也较低。对组织管理的满意度则较高。在社会职业环境方面,认为目前医务人员因缺乏理解而地位较低。另外,职工根据自身感受,认为工作中最重要的方面为工作环境、工作激励以及团队精神,期望得到更多的全面培训机会、多开展增强团队凝聚力的活动、完善激励机制、提高员工福利待遇、保障医务人员安全、构建良好工作环境及提升医务人员社会地位。

3 政策建议

3.1 响应“健康中国2030”规划纲要,建立以基层为核心的“整合型”卫生服务体系 2016年中共中央国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》,指出“共建共享、全民健康”,是建设健康中国的战略主题。核心是以人民健康为中心,坚持以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重,把健康融入所有政策[5]。上述新时期的工作方针要求建立“整合型”卫生服务体系,进一步区分二、三级医院和社区卫生服务中心的功能与定位,形成整合型的医疗联合体,同时将医疗服务与其他社会服务系统衔接,将卫生服务纳入到公共服务体系,打破部门界限、协同推进,建立起更好的健康服务体系。

3.2 落实社区卫生服务综合改革的政府主导责任,完善资源支撑 市级政府层面要加强区县综合改革试点的指导工作,进一步加强部门联动、制度保障及资源配置,进一步做好对区县、试点社区的政策口径布置,严格执行试点审核机制,对参加试点的社区卫生服务中心同步实施新的绩效工资标准;重点探索按人头、绩效或价值支付,促进社区卫生服务中心主动关注服务质量与安全、患者感受、效率与成本控制、临床效果及流程优化等;逐步建立对不同服务模式与运行机制的社区卫生服务平台、家庭医生和老年护理床位的针对性投入机制与方式,通过优化现有的公共服务项目和增加适应社区卫生改革的公共管理项目,提升服务质量和推进综合改革进展。区县政府在市级层面的指导下,也要落实社区卫生服务综合改革的主导责任,进一步加强各类资源对改革试点社区的支撑,同时要继续加强相关改革制度和服务模式的居民宣传与引导工作[4,6]。

3.3 加强社区卫生人才队伍建设,重点解决郊区卫生人才短缺问题 通过规范化培训、全科转岗培训等多种途径充实社区医务人员队伍,探索全科医生委托定向培养,允许远郊地区接收外省市临床医生全科转岗培训后在社区执业的人才,加强全科医生临床教学基地和社区教学基地建设,多层次充实社区医务人员队伍。同时明确社区卫生服务中心的平台功能定位:一是积极引导市场各类资源参与社区卫生服务,提升社区卫生服务能力和水平,更好满足居民各层次卫生服务需求;二是建立社区卫生服务中心与社会组织、社会资源联动机制,对于参与社区卫生服务的社会资源应给予政策支持,充分发挥协同、补充作用。除外上述措施,还需要推行过渡期的应急措施,如开展郊区农村地区助理全科医生规范化培训,在原有订单定向免费培养的基础上,培养一批高素质的乡村社区医生队伍。目前上海市远郊地区全科医生缺口较大,可以采取全科医生远郊地区约定服务期措施短期内解决远郊基层医疗卫生机构人力资源不足的问题,避免远郊基层卫生人才频繁流失的现象[7]。

3.4 加快建立全市信息化支持体系,建立基于数据的改革推进与管理机制 充分利用信息化技术优势,继续完善或建立社区卫生服务基本项目、服务流程与运行管理各个环节相衔接的信息化生产平台,规范与完善基于电子病历的电子健康档案建立、使用及动态管理,充分发挥移动互联网等先进技术的优势,促进服务模式转变和服务流程规范,提升社区卫生服务能力和管理效率。在上海市卫生综合管理平台上,建立市、区、社区联动的社区卫生服务综合管理信息平台,通过自动生成、动态采集,提供客观、全面、及时、准确的社区卫生服务综合评价相关信息数据,为社区卫生服务精细化管理提供技术与数据支撑。市、区政府与卫生计生行政部门要充分利用管理平台信息数据与资源,促进粗放式管理向精细化、科学化管理转变,推动政府管理职能转变,针对所有社区卫生服务中心建立基于数据的社区卫生服务综合改革推进与管理机制[4]。

3.5 注重持续改善服务质量和可及性,提升患者和社区居民获得感 服务质量与安全是社区卫生服务改革持续关注的重点,机构层面应对现有的服务质量各个控制环节进行分析,建立单个临床或公共卫生项目的质量评价体系与评价方法,采用内部评估和外部评估相结合的方法,内部评估促进机构的自我完善,外部评估结果向居民公示,从关注效率向更关注质量与安全转变。基于服务质量、安全及可及性的改善,提升患者对社区医生的信任度与忠诚度,进而改善患者和社区居民的获得感。社区卫生服务管理层面和决策层面,应注重倾听居民、患者及其家属对社区卫生服务的需求和建议,以期改善社区卫生服务水平。更为重要的一点是,应调动社区医务人员的积极性与竞争意识,同时配合柔性管理和员工支持体系以减少绩效考核相关副作用[8]。

作者贡献:何江江负责整篇文章的撰写及质量控制工作;王玲、金春林、胡善联参与论文选题和设计;钟姮、汤真清、张天晔、康琦参与资料分析与解释;万和平、刘静静负责数据收集、整理与文章校对等工作。

本文无利益冲突。

[1]国家卫生计生委,国家中医药管理局.关于进一步规范社区卫生服务管理和提升服务质量的指导意见[Z].2015.

[2]国家卫生计生委办公厅,国家中医药管理局办公室.关于开展社区卫生服务提升工程的通知[Z].2015.

[3]上海市卫生计生委,上海市卫生发展研究中心,上海市社区卫生服务管理中心.上海市2015年度社区卫生服务综合评价报告[R].2016.

[4]上海市卫生计生委,上海市卫生发展研究中心,上海市社区卫生服务管理中心.上海市社区卫生服务综合改革试点2016年度评估报告[R].2016.

[5]中共中央国务院.“健康中国2030”规划纲要[Z].2016.

[6]上海市人民政府办公厅.关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见[Z].2015.

[7]上海市卫生计生委,上海市卫生发展研究中心,上海市社区卫生服务管理中心.上海市2014年度社区卫生服务综合评价报告[R].2015.

[8]上海市卫生计生委,上海市卫生发展研究中心.美国医院管理和医疗服务监管领导力培训考察报告[R].2015.

ComprehensiveEvaluationofCommunityHealthServicesinShanghaiin2015

HEJiang-jiang1,2,ZHONGHeng3,TANGZhen-qing1,ZHANGTian-ye3,KANGQi1,WANHe-ping4,LIUJing-jing4,WANGLing3,JINChun-lin1,HUShan-lian1,2*

1.ShanghaiMedicalInformationCenter,ShanghaiHealthDevelopmentResearchCenter,Shanghai200040,China2.SchoolofPublicHealth,FudanUniversity,Shanghai200032,China3.ShanghaiMunicipalCommissionofHealthandFamilyPlanning,Shanghai200125,China4.ShanghaiHealthPromotionCenter,Shanghai200040,China

*Correspondingauthor:HUShan-lian,Professor;E-mail:hushanlian@hotmail.com

To fully understand the current situation of community health reform and its development in Shanghai in 2015,this paper sums up the comprehensive evaluation results of community health services in Shanghai from the level of districts and community health service institutions respectively with requirements of relevant national policy and local documents of Shanghai.In districts of Shanghai,the policy implementation,resource input and construction of health management system were running smoothly,while there was still room for improvement in the aspects of financial input,institutional layout,human resource input and application of informatization.In community health service institutions of Shanghai,the work of public health and family planning was progressing well,while efficiency-related indicators of primary medical care had a relatively low up-to-standard rate.Progress on comprehensive reform of community health services was at different stages in pilot communities,especially the separation between the implementation level and the policy-making level.Based on the comprehensive evaluation results,it is necessary to realize system building and resources allocation in five aspects of service system construction,comprehensive reform,human resources input,information system construction and patient experience in the community health reform in Shanghai in order to improve the quality of community health services.

Community health services;Evaluation studies;Public health;Health care reform;Shanghai

美国中华医学基金会卫生体系研究与政策转化合作项目(CMB-CP 14-190);第四轮上海市公共卫生体系建设三年行动计划(2015—2017)——基于大数据的上海市卫生决策支持体系构建(GWIV-33)

R 197

A

10.3969/j.issn.1007-9572.2017.34.006

何江江,钟姮,汤真清,等.上海市2015年度社区卫生服务综合评价研究[J].中国全科医学,2017,20(34):4242-4247.[www.chinagp.net]

HE J J,ZHONG H,TANG Z Q,et al.Comprehensive evaluation of community health services in Shanghai in 2015[J].Chinese General Practice,2017,20(34):4242-4247.

2017-03-20;

2017-10-27)

石敏杰)