基于生态安全的洞庭湖湿地管理策略

王 蓉 吴晓芙 周训芳

(中南林业科技大学,湖南 长沙 410004)

基于生态安全的洞庭湖湿地管理策略

王 蓉*吴晓芙 周训芳

(中南林业科技大学,湖南 长沙 410004)

洞庭湖湿地具有涵养水源、调蓄洪水、提供生物栖息地、保护物种基因和生物多样性、降解污染等多种生态系统服务功能,在维护流域生态安全方面发挥着重要作用。由于对湿地资源的过度利用,导致湿地内部生境破碎化、生物栖息地退化、生物多样性锐减和湿地污染日趋严重,湿地生态安全问题越来越突出。在加强湿地宏观管理的基础上,优化调整湿地区域经济结构,调控湿地水土资源管理,加强湿地水污染防治,建立起符合湿地生态系统整体性特点的湿地生态安全管理策略,遏制生态安全恶化趋势,促进洞庭湖生态经济区的建设和可持续发展。

生态安全;洞庭湖湿地;管理策略

洞庭湖湿地生态系统在维护区域生态平衡和经济社会可持续发展中发挥着重要作用,其生态安全状况对湖南省乃至长江中下游地区具有至关重要的影响。近年来,由于湿地退化、过度捕捞和湖水污染严重,导致洞庭湖湿地生态系统调蓄功能减退、生物多样性锐减、水质下降、水体富营养化,湿地生态安全问题日趋严重,已成为制约湖南省经济社会可持续发展的瓶颈因素之一。因此,探索建立符合生态安全需要的洞庭湖湿地管理策略,显得十分必要。

1 洞庭湖湿地概况

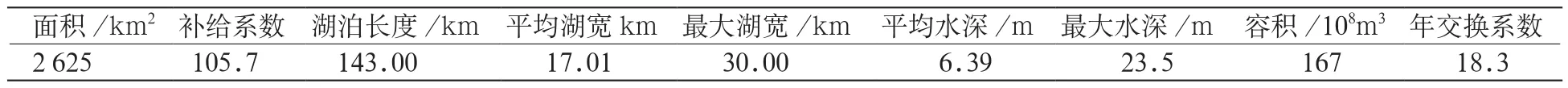

洞庭湖位于湖南省北部,长江荆江河段以南,流域面积25.7 km2,土地总面积37 360 km2,涉及湘、鄂、黔、渝、桂、粤六省,是我国第二大淡水湖。洞庭湖湖体形状呈近似“U”字形,湖泊面积2 625 km2,最大水深23.5 m,平均水深6.39 m,相应蓄水量167亿m3(表1)(中国环境科学研究院,2013)。洞庭湖的调蓄能力大,年径流量3 018亿m3,占长江总径流量的1/3,是长江中下游地区生态调节的主要功能湿地。其中,洞庭湖858.9 km2的湿地列入国际湿地名录 (李有志等,2011) 。

表1 洞庭湖形态特征Table 1 Morphological characteristics of Dongting lake

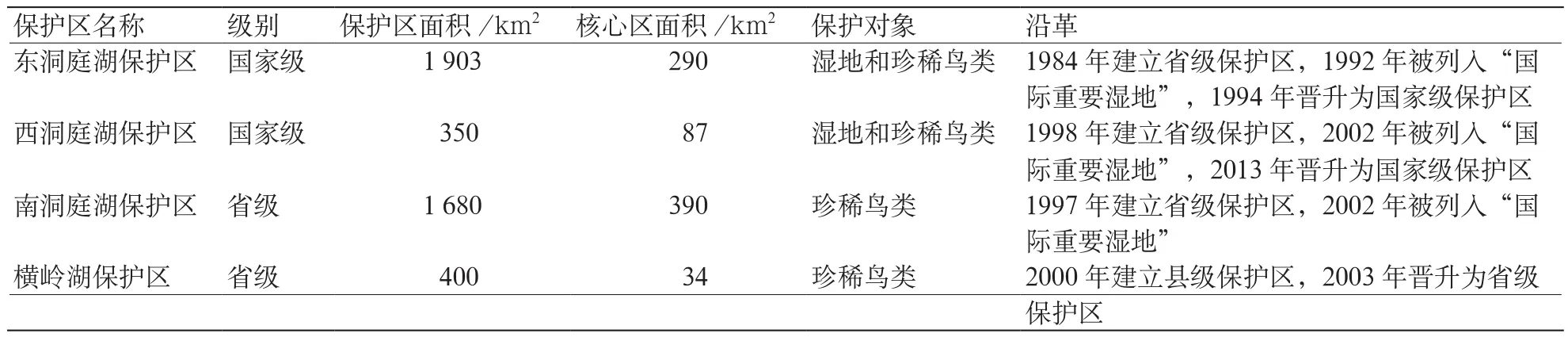

洞庭湖作为一个承纳湘、资、沅、澧四水和吞吐长江的洪道型调蓄湖泊,在其特殊的地理环境下,形成了洞庭湖典型的淡水湿地区域,湿地总面积2 617.1 km2(但新球等,2016)。但自清代末期以来,由于入湖泥沙长期淤积、高洲围垦、并垸合流等自然和人类活动的共同影响,致使湖泊演变剧烈,湖盆抬高,湖面南移缩小,现湖体已明显演变为西洞庭湖、南洞庭湖和东洞庭湖首尾相接的3个部分。洞庭湖湿地类型主要由湖泊洲滩天然湿地和垸区人工湿地两部分组成。天然湿地主要分布在东洞庭湖、南洞庭湖和西洞庭湖,以及与三湖相连的红河道滩地。1992年以来,在洞庭湖共建立了4个以国际重要湿地、国家重要湿地及候鸟为主要保护对象的国家级自然保护区和省级自然保护区,总面积达4 330 km2,其中,核心区面积约800 km2,保护对象主要是湿地和珍稀鸟类(表2)。

表2 洞庭湖湿地自然保护区概况Table 2 The general situation of Dongting lake wetland nature reserve

2 洞庭湖湿地生态安全面临的主要威胁

生态安全作为一种管理目标,是生态系统相对于“生态威胁”的一种功能状态。根据2008年洞庭湖生态安全调查与评估结果,20世纪80—90年代末洞庭湖生态安全处于“安全”水平,到2004年处于“一般”与“安全”的临界值,2005—2008年则降为“一般安全”水平。由此可见,洞庭湖生态安全水平在总体上呈下降的趋势(王国栋等,2009)。影响洞庭湖生态安全的主要威胁因素,主要体现在动植物生境破碎化、生物入侵、水资源时空分布不均、水体污染等方面。

2.1 动植物生境破碎化,水生生物种类和数量急剧减少

近50年来,洞庭湖约1 700 km2被围垦,天然湖泊面积减少40%,容积减少44%(姜加虎等,2004)。栖息地破碎化,原有湿地群落演替、时空分布格局被打破,呈陆地化演替趋势,动植物资源衰减。水生植物和湿地分布面积减少,野生植物群落渐少,洞庭湖湿地植物群落类型正快速地由原生群落向人工群落演变(袁正科等,2009)。多年来,由于人类不合理的开发利用和过度捕猎,使洞庭湖区原本十分丰富的生物资源遭到了毁灭性的破坏。鱼类资源遭到破坏,洞庭湖的渔获量呈明显下降趋势。目前,四大家鱼渔获物总量所占比例降至10%以内(李杰钦等,2013)。鸟类种类和数量急剧减少,20世纪50年代常见的天鹅、白头鹤、白枕鹤等珍贵鸟类如今在越冬群落中很难见到,白鹤、白鹳、黑鹳、小天鹅、中华秋沙鸭等珍稀鸟类的生存环境面临很大威胁(秦建新等,2009)。

2.2 生物入侵现象日趋严重,本土植物群落分布格局改变

近年来,由于自然和人为等因素的综合影响,导致大量外来植物侵入洞庭湖湿地。中国科学院洞庭湖湿地生态系统观测研究站研究人员经过5年大面积实地调查后发现,截至2012年的统计数据,洞庭湖湿地共有43种外来入侵植物,分属19科34属,约占该地区植物种类总数的18.3%(黄兴华,2012)。这些植物有性或无性繁殖能力相当惊人,在湖滩湿地大面积种植后很快成为绝对优势种群,导致原生植被群落迅速败落,从而改变洲滩湿地原有植被群落的生存格局。

2.3 水资源时空分布不均,造成水质性缺水和血吸虫疫区蔓延

因长江三口水系河道淤塞和三峡的调蓄,湘资沅澧“四水”等筑坝蓄水增加,导致洞庭湖水文情势发生了重大变化,尤其是秋冬等枯水季节,减少了水库的下泄流量,也相应减少了进入洞庭湖的水量,洞庭湖径流量锐减1/3,导致了洞庭湖冬季枯水位提前下降且低水位历时变长,影响了其调蓄渲泄洪水径流生态服务功能的发挥。加上大规模的围湖垦殖,使得洞庭湖不断萎缩,导致区域性、季节性缺水较为严重,局部地区干旱年缺水十分严重(潘明麒等,2011)。水质性缺水和血吸虫疫区逐年蔓延,农村饮水困难人口广布,2013年洞庭湖区农村实际饮水困难人口达187.89万人,占湖区农村总人口的38.5%(沈新平,2013)。季节性缺水和水质性缺水正成为洞庭湖湿地保护中面临的又一重要问题,将对洞庭湖湿地生态系统的稳定与健康发展产生不可逆转的负面影响。

2.4 水体污染严重,湿地净化功能降低

目前洞庭湖水体总磷等营养物质的含量很高,总氮和总磷多年平均值均超标,2008年洞庭湖总氮和总磷输入量分别为49.0万t/a和2.5万t/a,超环境容量111.2%和22.8%。湖南省洞庭湖环境监测站对湖区南嘴、茅草街、万子湖、虞公庙、鹿角和东洞庭湖6个断面进行了营养状况监测,各断面氮磷指标均超标,V类以下水质达78.6%,I-Ⅲ类水质比例渐降,综合营养指数呈升势,洞庭湖富营养化状况在中至中—富营养级之间(李秦晋等,2009)。2012—2014年,东洞庭湖自然保护区已连续3年出现蓝藻水华现象,叶绿素年局部浓度高达33.8 mg/m3(周金星等,2014)。农业生产的面源污染严重,湖区农业生产中农药和化肥的施用量大,加上湖区沤制黄红麻废水、投放铬渣和五氯酚钠等血防药物,均给湿地生态系统造成严重污染,致使湿地净化水质的生态功能降低,水质下降(秦建新等,2009)。

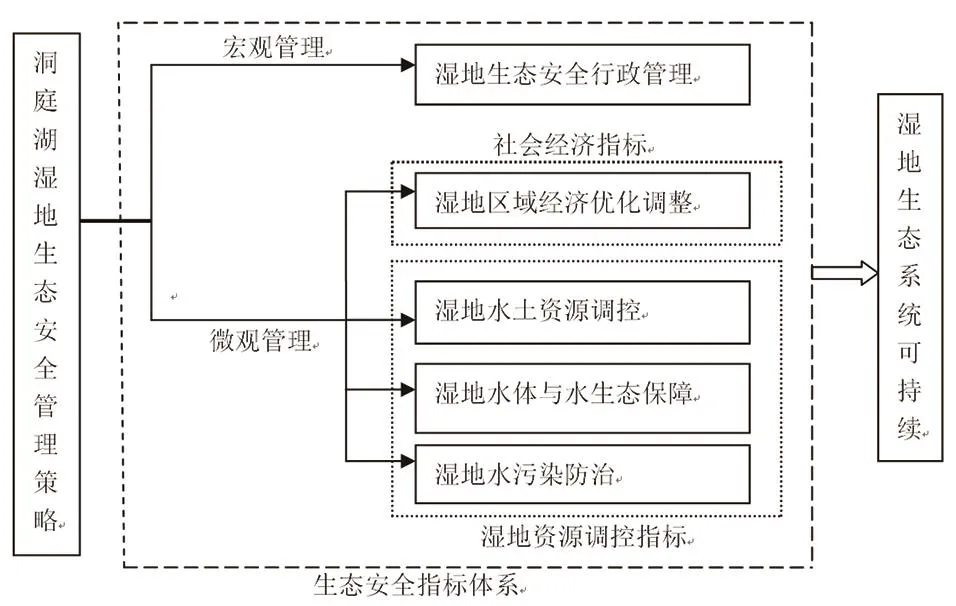

3 应对洞庭湖湿地生态安全问题的管理策略

图1 洞庭湖湿地生态安全管理策略框架Fig. 1 Eco-security management strategy framework of Dongting lake wetland

应对洞庭湖湿地生态安全问题,应以人与自然协调发展为准则,以洞庭湖休养生息为中心策略,以洞庭湖湿地生态安全为治理方向,以实现经济、社会与环境的可持续发展为目标,建立与湿地生态特点相适应的行政管理体制,重视湿地保护和水生态恢复,加强湿地水土资源调控管理,控制工业、农业、城镇生活和养殖业污染,遏制生态安全恶化趋势,形成一套符合湿地生态系统整体性特点的、高效的湿地生态安全管理策略。洞庭湖湿地生态安全管理策略框架如图1所示。

3.1 湿地生态安全行政管理策略

3.1.1 强化政府履行环境监管职责 在洞庭湖湿地管理中,应明确地方各级政府及其行政首长的环境管理责任,强化环境保护“党政同责”和“一岗双责”的要求,提高地方政府履行环境监管职责的行政能力,形成各部门共同参与、相互协调的生态管理机制。加强以政府为主导的强制命令性管理措施与政策的运行,实行严格的环境目标责任制和最严格的环境监管措施(包括实行最严格的环保标准,采取最严厉的整治手段,建立最严密的监控体系),提高已有各项管理制度和政策法规的执行力度。

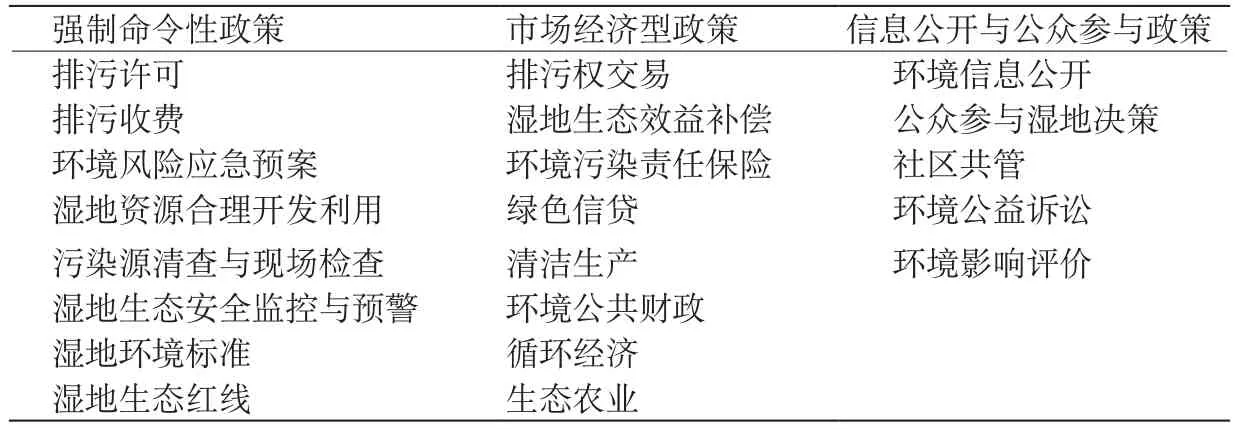

3.1.2 完善湿地综合管理政策体系 根据洞庭湖湿地社会经济环境等实际特点,应用政策分析与设计方法,构建面向重点湿地生态安全的管理政策体系(表3)。制定并实施了一系列的湿地环境管理制度,加大湿地环境污染防治力度,全面开展湿地生态保护监管和执法,并努力寻求新的发展机制、理论、理念来缓解湿地生态环境危机。选择适合典型湿地区域的政策组合,重点从湿地资源管理、污染源控制管理、生态监控预警、湿地综合管理等方面开展政策研究与实践,完善和建设已有的管理手段,探索新型管理政策。

表3 湿地生态安全管理政策体系Table 3 Ecological safety management policy system of wetland

3.1.3 建立统一的国家湿地公园和管理机构 在加强对东洞庭湖、南洞庭湖、西洞庭湖和横岭湖等现有4个湿地自然保护区管理的基础上,按照行政区域管理服从流域整体管理、行业部门管理服从流域综合管理的原则,建立适合于洞庭湖湿地水资源和水环境保护管理一体化的综合管理体制,彻底打破行政区域限制和部门多头管理的局面,建立洞庭湖国家湿地公园,成立统一协调的洞庭湖国家湿地公园管理机构,实现流域各涉水部门协同管理的流域管理模式。同时,完善相关地方性法规和地方政府规章的修订,建立完备的地方性流域湿地管理法规、规章体系。制定湿地保护规划,完善湿地管理基础设施建设以及湿地管理长效投入机制。全面实施湿地“休养生息”的战略,执行“控污染、防干扰、保环境、养生态”的湿地生态安全管理方针,构筑湿地生态保护体系,全面遏制湿地退化趋势,维系生态系统健康可持续发展。

3.2 湿地区域经济优化调整策略

3.2.1 产业结构调整 以湿地生态系统承载力—生态负荷—社会经济调控策略为主线,通过湿地区域内人类活动方式和产业结构的调整,达到湿地生态系统负荷和生态承载力的平衡。依据湿地的环境容量,实施污染物的总量控制制度,以洞庭湖区域产业结构现状为基础,大力推进“两型”产业项目建设,促进产业向高端化、高新化、“两型”化、规模化方向发展,增强优势产业的核心竞争力。对洞庭湖区域内的工业进行合理的企业结构调整,整合高污染、高能耗、低技术的小型企业,推动造纸、制纱、化肥农药等重点优势行业的技术改造,落实减排指标,减少经济发展对湿地安全的压力,使之处于较安全的状态。

3.2.2 人口布局调控 按照人口发展与经济社会水平相适应、与资源环境承载能力相协调的原则,保障城乡人口的适度规模、健康安全、饮水安全和生态环境安全,促进人的全面发展。根据湿地主体功能区思路,逐步集中转移生态脆弱地区人口,恢复当地生态,维护湿地区域生态承载平衡。鉴于保障湿地生态安全、维护湿地资源可持续利用的要求,进一步促使农村、集镇人口向自然、经济资源条件较好、环境污染控制能力较强、综合承载力较高的大城镇或市区转移,实现洞庭湖地区城镇化水平在2020年达45%的目标。

3.3 湿地水土资源调整管理策略

3.3.1 加强对土地使用方式的管理 认真落实《湖南省洞庭湖区“平垸行洪、退田还湖、移民建镇”规划》,继续执行“平垸行洪、退田还湖”政策,尽快恢复与重建洞庭湖湿地生态系统(张光贵等,2013)。一方面,严格控制城镇建设占用天然湿地,避免或减轻城镇化对湖滨带的影响,使内湖调蓄能力与防洪、防渍相适应,保护和恢复湖区内湖等天然湿地发挥其蓄滞洪水的生态服务功能。另一方面,严格控制城镇建设占用耕地,积极开展土地开发、整理和复垦,加强洞庭湖区农田防护林网和防浪护堤林建设,改善农田生态环境,维护国家粮食安全。

3.3.2 改变内湖利用方式,加强水资源联合调度管理 改变目前的内湖利用方式,对远离城镇的内湖进行产业结构调整,逐步扩大自然保护区面积,恢复内湖湿地生态环境,扩大水生生物栖息地,使水生生物种类和数量逐年增加。对城市近郊的内湖严格控制入湖污水排放,积极开展内湖综合治理工程,优化水资源配置,确保饮水安全,结合河系优化,辅之以调水工程建设,优先解决饮用水安全问题。

加强湘、资、沅、澧四水水库与三峡水库联合调度管理,确保湿地生态需水。疏通长江三口河道,确保三口入流水资源量恢复到长江三峡运行前的正常水平,并逐步实现湘、资、沅、澧四水水库与三峡水库、蓄洪堤垸联合调度,最终实现四水干流与长江洪水期和枯水期错峰调度,保障湿地生态需水安全。

3.4 湿地水体与水生态管理策略

3.4.1 开展湿地生态修复 采用勘探、抽样以及遥感(RS)和地理信息系统(GIS)等多种技术手段,建立洞庭湖湿地水质、水文、生物多样性等各生态要素以及湿地资源利用的动态变化等实时监测制度,从静态管理走向动态管理。推广使用遏制洞庭湖湿地退化的新方法和技术,依据洞庭湖湿地自然环境、生态规律和特征,选择合适的湿地开展湿地生态修复和重建,建立湿地修复和保护示范工程。采用人工湿地、生物浮床、生物膜等人工措施,控制天然湿地萎缩,保护珍稀候鸟的越冬栖息地,通过利用人工湿地污水净化技术及水生植物修复技术等技术方法,改善湿地水生态系统,开展排污及围网清理、植被恢复等修复和重建工作,维护湿地生态系统结构和功能的完整性。

3.4.2 注重湿地生物多样性保护 洞庭湖湿地景观斑块、大小及形状的变化都会对湿地生物多样性带来影响(李娇,2007)。斑块类型的改变,会打破湿地生物多样性所依赖的景观生态系统的稳定性。因此,应对洞庭湖湿地生态系统进行科学有效的区划,如划分为芦苇区、水草区、沼泽区等,以便对湿地生态系统的结构与功能进行优化配置、构建与调控。尽可能地恢复湿地生态系统的生态结构,恢复其蓄洪防旱、涵养水源、调节气候等方面的生态屏障功能,为生物多样性的恢复打下基础,使洞庭湖湿地的生态功能得到全面发挥,确保洞庭湖区的生态安全。

3.5 湿地水污染防治管理策略

3.5.1 强化工业污染防治,完善生活污水处理设施 加强洞庭湖湿地区域内化工、造纸、纺织等行业对湿地水体污染的治理,严格取缔关闭能耗高、污染重的小企业和落后的工艺设备,加快建立高技术、低能耗的工业产业体系,加快发展循环经济,大力推进清洁生产,实现源头预防和全过程污染控制,实现重点污染源工业废水达标排放。加快环洞庭湖区市(县)级生活污水处理厂和设施建设,增配除磷脱氮工艺,开展污水处理厂污泥的资源化利用或无害化处置示范。以湘、资、沅江入湖附近和东洞庭湖为重点区域,实施底泥环保清淤和生态修复工程,缓解底质中镉(Cd)和铅(Pb)的污染。

3.5.2 加强水产养殖和畜禽养殖污染防治,推广生态养殖 推进以养殖许可证为核心的水产养殖管理制度,对洞庭湖湿地区域内畜牧生产进行科学规划、合理布局、分区管理,划定畜禽禁止养殖区、限制养殖区和适度养殖区。推行畜禽生态化养殖,根据周边种植业消纳能力和有机肥加工能力,合理布局规模养殖场,在水环境问题突出的湿地区域,限制畜禽养殖规模,实行总量控制。合理控制水产养殖的规模,推行水产清洁养殖工程,实施规模化养殖场的排污许可、排污申报和排放总量控制制度,积极推广水产的生态养殖,实施网围养殖整治工程,加强水产养殖污染的治理。

3.5.3 加强农业面源污染综合整治,推动农业生态化转型 采用科学的发展理念和先进的科技手段,改进农业生产方式,促进农民生活方式转变,大力发展生态循环农业和绿色有机农业,加快采用生态型湿地处理以及农区天然塘池湿地缓冲与截留等技术,利用现有农田沟渠塘生态化工程改造,建立新型的面源氮磷流失生态拦截系统,拦截吸附氮磷污染物,大幅削减面源污染物对水体的直接排放。实施农村环境综合整治工程,综合利用农村有机废弃物,解决农业固体废弃物污染问题,改善农村居住环境。

但新球, 吴后建, 吴照柏,等. 2016. 洞庭湖湿地资源及其保护现状研究[J].中南林业调查规划,35(1):1-5

黄兴华. 2012. 43种外来植物入侵洞庭湖湿地[N].中国绿色时报,2012年12月26日(第01版)

姜加虎,黄群. 2004. 洞庭湖区生态环境退化状况及其原因分析[J].生态环境 (2):270-280

李杰钦,王德良,丁德明.2013.洞庭湖鱼类资源研究进展[J].安徽农业科学,41(9):3898-3900

李秦晋,赵运林,庹瑞锐. 2009.洞庭湖湿地保护现状及对策[J].湖南城市学院学报, 30(1):5-8

李有志, 刘芬, 张灿明. 2011.洞庭湖湿地水环境变化趋势及成因分析[J].生态环境学报,20(8):1298-1300

潘明麒,于秀波. 2011. 洞庭湖湿地生态系统管理面临的威胁及应对策略初探[J].长江流域资源与环境,20(6):729-735

秦建新, 尹晓科. 2009. 洞庭湖区湿地生态环境问题与对策[J].人民长江,40(19):12-14

沈新平. 2013. 洞庭湖治理未有穷期[N].湖南日报,2013年6月4日(第07版)

王国栋, 许秀贞. 2009. 洞庭湖蓄滞洪区安全建设与生态环境可持续发展[J].人民长江, 40(3):35-37

袁正科, 旷建军. 2009. 洞庭湖天然湿地退化及成因分析[J].人民长江,40(14):32-34

张光贵,鲁滔,黄博. 2013. 基于生态安全的洞庭湖区土地资源调控措施[J].环境科学与技术,36(6L):342-346

中国环境科学研究院. 2013. 湖泊生态安全保障策略[M].北京:科学出版社

周金星,孙启祥,崔明,等. 2014. 洞庭湖退田还湖区生态修复研究[M].北京:中国林业出版社

A Management Strategy for Dongting Lake Wetland Regarding Ecological Security

WANG Rong*WU Xiao-Fu ZHOU Xun-Fang

(Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, Hunan)

Dongting lake wetland has a variety of natural functions concerning ecosystem services including water storage,flood control, preservation of natural habitats, species and genes, and protection of the entire eco-environment against pollution. Therefore, Dongting lake wetland plays an important role in the maintenance of ecological security of the region.In recent years, however, because of excessive use of wetland resources along with the impact of accelerated pollution, the internal structure of the lake has been fragmented, which has consequently led to severe degradation of wetland habitats and reduction of biodiversity. Improper management has jeopardized the ecological security of the wetland ecosystem and brought a series of harmful ef f ects on the sustainable development of Dongting lake. It is therefore important and urgent to adjust the economic structure in the wetland area and optimize the wetland management system at macroscopic levels by taking into consideration conservation of soil and water resources and control of water pollution. It is necessary to establish an eco-security management strategy framework in accordance with the nature and characteristics of the wetland ecosystem.The main objectives of this work will be targeted at preventing the deterioration of the eco-environment and promoting the construction and sustainable development of the Dongting lake ecological economic zone.

Ecological Security;Dongting Lake Wetland;Management Strategy

10.3969/j.issn.1673-3290.2017.04.03

2017-03-14

国家十二五科技支撑计划项目“洞庭湖面源污染控制与湿地生态修复关键技术集成与示范”(2014BAC09B01);湖南省教育厅优秀青年项目“湿地生态保护红线法律保障制度研究:以洞庭湖湿地为例”(17B285)

*通讯作者:王蓉,讲师,博士研究生,主要研究方向为环境政策与环境管理。E-mail:44570101@qq.com