安徽省城乡消费结构变动趋势比较研究

丁银银,刘鹏凌

( 安徽农业大学经济管理学院,安徽 合肥 230036)

目前,安徽省发展势头强劲,物质财富持续积累,精神财富也快速增长,城乡消费规模持续扩大、结构不断优化,逐渐迈向数量到质量、温饱到享受的转变。虽新时期城乡收入差距趋减,农村消费发展相对较快,但城乡消费差距问题依旧存在,这关乎社会经济的稳定与可持续,受到了各方关注。

关于探究安徽城乡消费的文献有很多,主要包括两方面:(1)有关消费结构优化型问题的研究。马秀远利用ELES模型得出,安徽城镇在居住、交通通信和文娱等方面的消费有所改善,但边际消费倾向不高,仍是以生存型为主的消费结构[1]。童玉琴研究发现,安徽农村消费受收入增加和物价上涨的双重影响,平均消费倾向虽有波动,但是总体上较为平稳。交通通信和居住消费增加,文教娱乐消费有所下降,家用设备和医疗保健消费波动上涨[2]。陶浪平利用因子分析,发现安徽城镇居民消费逐渐由生存型向发展、享受型转变,交通通信、家用设备、医疗和文教娱乐等支出呈现上升趋势[3]。(2)有关消费关系型问题的研究。李颖指出,长期中经济增长与消费呈正相关,但是目前消费需求增速比前者更低,其促进功能尚未有效发挥;短期内上期居民消费能够对本期GDP产生正向作用,消费增长具有较强的影响力,是经济增长的内在动力[4]。姚升等通过安徽城乡消费与收入模型对比分析,发现收入和消费具备长期的均衡关系,且无论期间长短,消费在农村的收入弹性都比城镇的低,即收入增加对城镇消费的促进作用更加明显[5]。汪浩等探究了居民收入水平、市场化程度和公共产品投入等3个因素对安徽城乡消费影响的大小,收入水平在城乡皆占据最主要地位,市场化程度在城镇作用较大,而公共产品投入在农村作用较大[6]。

综上所述,一方面关于安徽消费结构的研究大多侧重于对城镇和农村的单独分析,且鲜有关于各消费因素作用的研究,另一方面城乡消费结构特征会随着新经济社会形势而产生变化,为本研究提供了现实与理论的基础。本研究利用灰色系统理论,对比分析不同时期安徽城乡消费结构变动趋势,并探究其原因,为经济实践提供理论指导。

1 研究方法

1.1 灰色关联分析

灰色关联分析即通过关联度的测算、排列,判断影响系统因素的主次,具体步骤包括:

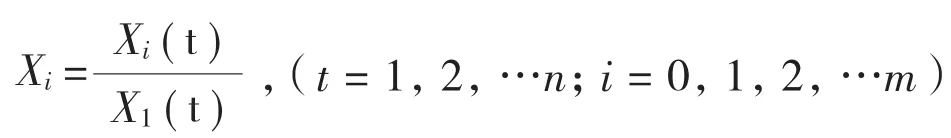

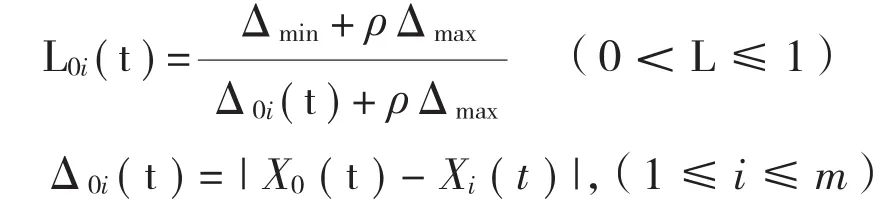

(1)确定变量序列。母序列为X0(t)={X0(t)|t=1,2,…n},子序列为Xi(t)={Xi(t)|t=1,2,…n},(i=1,2,…m)。

(3)求关联系数。

是t时点两个序列差的绝对值,其中最大值和最小值分别为Δmax和Δmin;ρ∈(0,1)为分辨系数,本研究取0.5[9]。

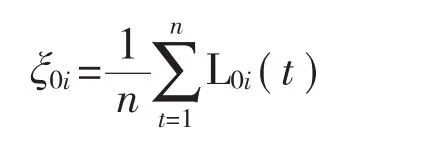

(4)求关联度。

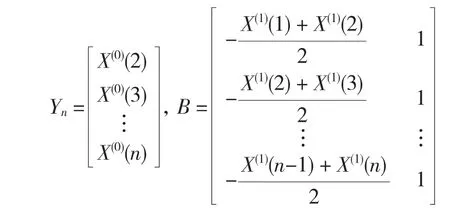

1.2 灰色预测法

(1)序列生成。利用原始序列X(0)={X(0)(1) ,X(0)(2),…X(0)(n)}累加生成新序列X(1),即其变动趋势近似为:(白化方程)[10]。

其中:

2 实证分析

2.1 数据说明与阶段划分

2.1.1 数据说明 居民消费可分为衣着、食品、居住、交通通信、医疗保健、文教娱乐、家用设备、杂项等8类构成项目。本研究采集《安徽统计年鉴》数据,以2002—2016年安徽城乡居民消费支出为样本,以人均总消费为母序列,以各消费项目为子序列,计算关联度并建立模型。

2.1.2 阶段划分 德国经济学家恩格尔最早主张将城镇和农村分开研究[12],他提出的恩格尔系数是衡量消费水平的重要指标。根据FAO规定,安徽城乡分别在2007年和2012年达到富裕水平(30%~40%)[13],恩格尔系数分别为39.7%和39.3%。安徽历年城乡恩格尔系数如图1所示,城乡食品消费的差距逐渐缩小,且阶段性特征很明显:2002—2006年,城乡的小康水平持续提高;2007—2011年,城镇进入富裕水平,但略有反复;2012—2016年,城乡均达到了富裕水平。

图1 2002—2016年安徽城乡恩格尔系数

2.2 城乡消费的灰色关联分析

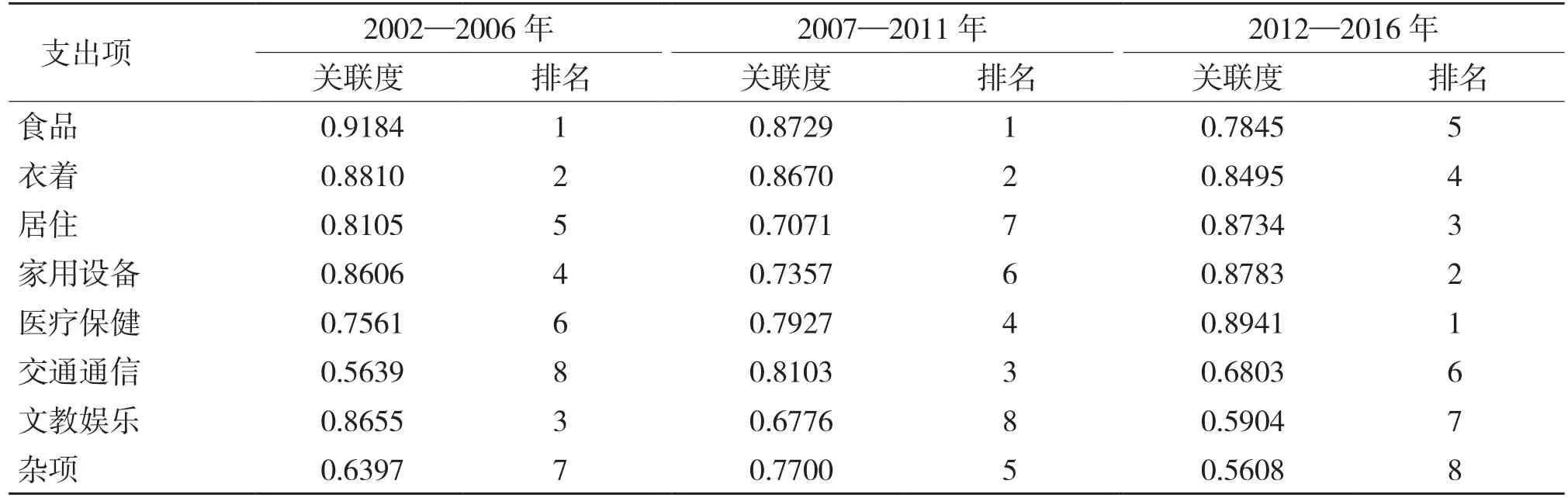

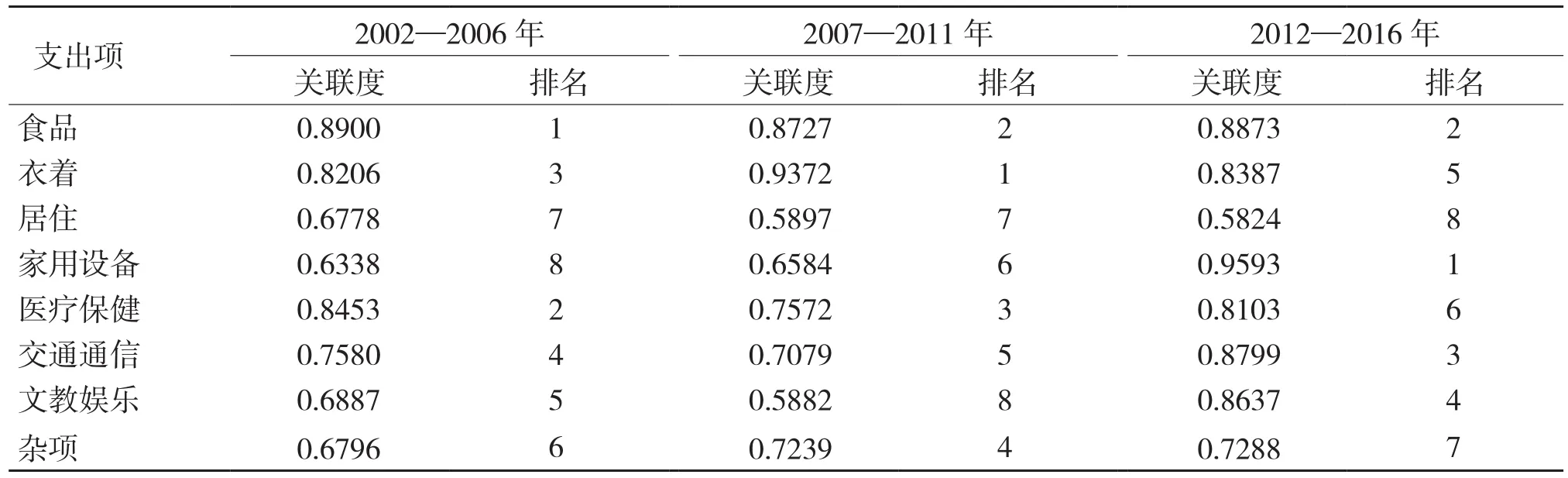

在阶段划分的基础上,分别测算各期城乡各消费项目对人均总消费的关联度,结果见表1、表2。

表1 安徽农村消费构成项目的关联度

表2 安徽城镇消费构成项目的关联度

2.2.1 从相同趋势看城乡消费 (1)食品支出的主导地位逐渐弱化,这是城乡消费结构优化的最主要特征,也是市场繁荣、购买力提升,而食品需求较为稳定的必然结果,而城镇食品消费更注重高品质、营养均衡,所以食品影响下降较慢。(2)衣着支出在城乡的位次呈下降态势。在农村,衣着支出的位次从第2位降到第4位,收入的提高使得 “有衣可穿”不再为主要考虑对象;在城镇,衣着支出的影响先升后降,在第二阶段甚至列居第1位,城镇居民服装更换的频率加快,名牌和时尚成为消费的新倾向,而这种倾向在第三阶段趋于稳定。(3)家用设备支出对城乡消费的影响有较大提高。人们开始关注家居环境的改善,家具不仅要实用,还要美观、上档次;冰箱、空调等传统型家电在农村普及开来,洗碗机、加湿器等新型家电成为城镇居民的新宠;家政服务应运而生,并向职业化、专业化发展,为上班族节省了时间和精力;护理品和化妆品的消费人群也持续扩大。(4)交通通信支出对城乡消费的影响总体上升。在农村,手机逐渐普及,通信费用大幅度提高,农村道路的修建,交通工具的“降价潮”,提高了农民对购买交通工具的热情,使用和维修费用增加;在城镇,交通系统的完善、购车需求的上涨推动了交通费用的增加,网络逐渐成为必需品,通信消费影响上升。

2.2.2 从差异变动看城乡消费 (1)医疗保健支出对农村的影响持续增强,但在城镇却保持下降态势。“新农合”2006年开始大力推进,使农民能无后顾之忧地看病问诊,摆脱了“小病抗、小病拖大病、大病没钱医”的生活困境,农村长期抑制的医疗需求得以释放,医疗消费量增加[14]。在城镇,医疗保健消费在前两个阶段均占据第2、3位,影响显著,第三阶段的下降,说明城镇医疗需求趋于稳定,医疗保健品市场未能有效的推陈出新。(2)居住支出对城市的影响趋弱,对农村的影响先降后升,跃居第3位。居住支出主要考虑的是租赁、维修、物业和水电煤气等费用,不含购买住房和建材费用,使得房价上涨的作用被弱化,且相对于其他支出,居住支出相对固定,发生频率较低。近些年城镇优越的生活条件吸引了大批农民进城购房,同时农村剩余劳动力转移也使得租赁费用增加,而城镇居民的购房需求则相对稳定。(3)文教娱乐支出对农村的影响下降幅度较大,对城镇的影响略有提高。2006年《义务教育法》修订后免除了农村义务教育阶段的学杂费,此外助学贷款、贫困生救助等助学措施的实施,大大降低了农村居民教育费用的负担;城镇居民文教娱乐需求在第三阶段较大幅度增长,升学、就业的压力使得城镇居民愈加关注子女的教育问题,学校教育已不能满足其需求,各种辅导班开始兴起,同时文化娱乐用品及服务的丰富,旅游地域的拓展,迎合了人们高品质生活的追求。

综合来看,目前医疗、家用、居住、衣着等消费对农村居民影响较大,城镇居民主要受家用、食品、交通、文教娱乐等消费的影响。城乡消费结构趋于优化,但差异明显,农村地区中低层次需求基本得到,而城市逐步向中高层次需求转变。农村消费较大程度上受政策推力的影响,城镇消费更多是受收入拉力的影响。

2.3 城乡消费的灰色预测

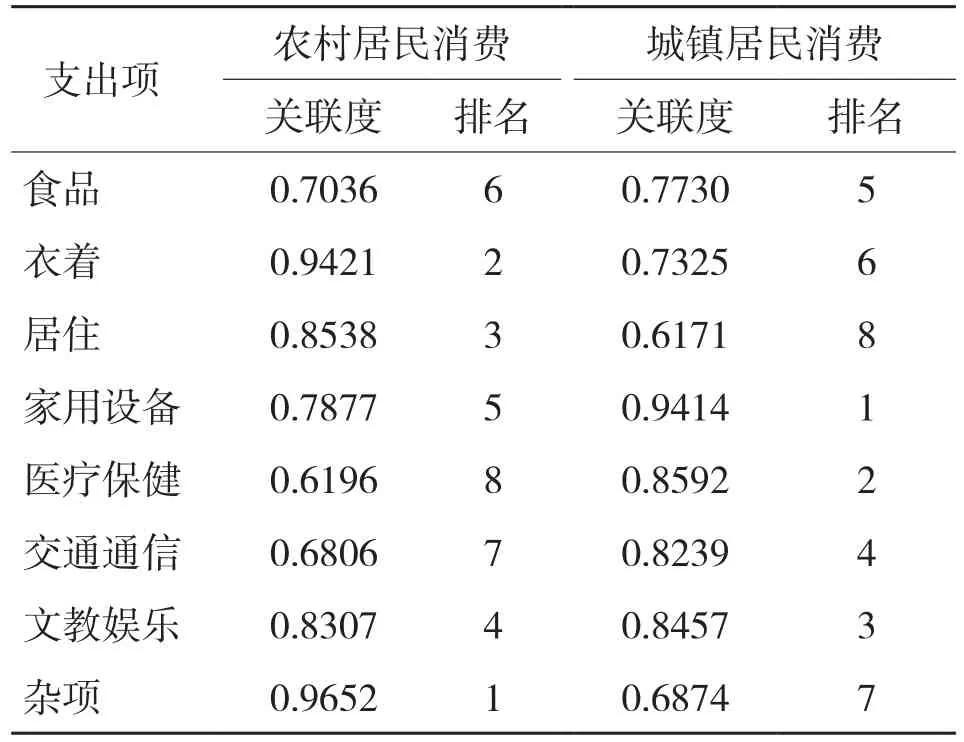

利用样本数据分别建立安徽城乡各项消费的GM(1,1)模型,且都通过后验差检验,然后计算2017—2021年的预测值,求和得到人均总消费,见表3,最后算得未来几年城乡各消费项目对人均总消费的关联度,见表4。

2.3.1 相同趋势预测 (1)食品支出在城乡未来消费中的影响持续下降,说明城乡消费结构将进一步优化,由富裕水平向前迈进。(2)居住支出对城乡的影响仍维持现状,在农村仍列居第3位,在城镇消费中仍不显著,说明农民租房和购房的需求旺盛,房地产市场前景仍广阔。(3)交通通信支出对城乡的影响都略有下降,但仍占据城镇消费的第4位,说明农村交通通信需求趋于饱和,而城镇则趋于稳定,但城市交通压力仍不容忽视。(4)文教娱乐支出对城乡的影响继续提高,在农村地区尤为显著,说明未来城乡对第三行业的需求将大量增加,最能体现城乡消费需求层次的提升。

2.3.2 差异变动预测 (1)衣着支出对农村的影响上升为第2位,而对城镇的影响下降至第6位,农村服装市场发展势头强劲,而城镇的衣着市场将有所停滞。(2)家用设备支出的影响在农村有所下降,但在城镇消费中依然居高不下,列居第1位。说明农民对于家电的需求趋弱,而城镇居民则热切地追求高效率、便捷化生活。(3)医疗保健支出在农村的位次由第1位直降为第8位,而对城镇的影响仅次于家用设备。说明农村医疗需求达到了释放后的缓冲期,医疗支出主要是诊治费用,而极少用于疾病预防和营养保健;城镇居民对保健品、养生服务和健身器材的购买会增加,城镇医疗保健品市场繁荣。(4)杂项支出跃居成为农村消费因素的第1位,而在城镇保持在第7位,说明农村居民消费意识的提高,消费产品趋于多元化,新兴消费点可能形成,市场将得到拓展。

表3 2017—2021年安徽城乡人均消费预测值(元)

表4 2017—2021年城乡消费构成项目的关联度

整体上,未来几年衣着、居住、杂项等消费对农村居民影响较大,城镇居民主要受家用设备、医疗、文教娱乐等消费的影响。与第三阶段相比,城乡消费结构都将继续优化,但城镇消费层次仍然较高。

3 结论与建议

3.1 结论

(1)城乡消费差异在当前以及今后较长时期内会存在,且农村消费水平显然较低。

(2)城乡消费结构变动存在诸多异同点,但都是沿着需求高层次化的方向发展,以食品为主的生存型消费影响趋弱,以文教娱乐为代表的享受型消费影响增强。

(3)消费结构优化是一个漫长的过程,具有连续性和波动性特征,食品支出的影响持续下降,而其他支出的关联度呈现此消彼长的阶段性特征,各期波动较大,这是外部环境变动的结果,也体现了消费系统各构成因素主次地位的变动。

3.2 建议

(1)增加商品的有效供应,创造引导新兴消费。大力推进供给侧改革,生产适销对路的消费品,加强产品质量和安全的管控,紧抓龙头企业培养和品牌创建,增加产品有效供给。鼓励企业创新,积极主动地寻找商机,开发新产品、新市场,刺激消费者的购买欲望。拓展销售渠道、交易方式,使人们更快速便捷地获取商品。看到农村消费市场所蕴藏的巨大潜力,以财政资金为引导,以优惠税收等政策为推力,吸引更多私人资金和社会资金流向农村。

(2)拓展收入增加的途径,发掘消费需求增长的源泉。作为影响消费最关键的因素,收入增加能直接带动居民购买力提升,是优化消费结构最直接的动力,而城乡消费差距问题更应优先从农村着手。首先增加农业收入是根本,提高产量、稳定价格,创建信息沟通、中介服务平台,加强科技与农业生产实践的融合;其次拓展非农收入是关键,引导富余劳动力有效转移,鼓励就业、创业,通过举办培训班、建立中介组织等形式丰富创收渠道。

(3)完善基础性的配套设施,保障消费结构的有序优化。加大对农村地区消费信贷的扶持,调整农村消费信贷供给结构,提高中长期信贷比重[15],注重为农民买房提高优惠贷款政策,以满足扩大的购房需求;健全社会保障机制,降低人们的风险估计,以增强消费信心;大力加强物流交通、网络信息的发展,城镇侧重于道路的建设和管理,以缓解交通压力,农村侧与网络信息化建设,以发掘消费动力;有效引导和挖掘农村医疗市场,将强保健品监管;为了满足扩张的文教娱乐需求,加强文化基础设施的建设,规范文化市场的秩序,倡导有益的文化消费方式。

[1]马秀远.基于ELES模型的安徽城镇居民消费结构研究当代经济[J].当代经济,2009(6):148-150.

[2]童玉琴.安徽省农村居民消费现状——基于统计数据的分析[J].经济师,2013(5):187-188.

[3]陶浪平.安徽城镇居民消费结构变动的因子分析[J].当代经济,2015(32):124-127.

[4]李颖.安徽省居民消费、投资与经济增长关系的实证研究[J].技术经济,2007,26(9):17-20.

[5]姚升,张士云.安徽省城乡居民收入与消费关系的协整分析[J].技术经济与管理研究,2009(3):126-128.

[6]汪浩,沈文星.安徽城乡居民消费差异研究特区经济[J].特区经济,2010(4):205-207.

[7]唐启义,冯明光.DPS数据处理系统——实验设计、统计分析及数据挖掘[M].北京:科学出版社,2010:907-923.

[8]贾静丽,孙文生.河北省农村居民消费结构的灰色关联与趋势预测分析[J].贵州农业科学,2011,39(1):205-208.

[9]李翔,朱玉春.农村居民收入与消费结构的灰色关联分析[J].统计研究,2013,30(1):76-78.

[10]张锦秀,徐丙振.GM(1,1)灰色预测方法的改进[J].统计与决策,2016(11):16-18.

[11]江剑锋,梁琳琳.基于灰色预测法的湖南农村居民人均消费研究[J].经济研究导刊,2014(9):28-31.

[12]孙仁龙,李辉.来我国城乡居民消费结构的比较分析[J].经济问题探索,2014(10):65-69.

[13]于雪,陈立军.中国城乡恩格尔系数差异度的灰色建模与预测[J].西安工程大学学报,2014(2):257-261.

[14]李明桥.新农合如何影响参合农户医疗消费:路径分析与实证研究[J].贵州财经大学学报,2014,32(6):75-82.

[15]刘金东,冯经纶.农村消费信贷供给的调整:规模还是结构[J].上海金融,2014(3):14-20.