粮食安全视角下的宁夏农地流转非粮化研究

陈乔娜,孙宁波

(宁夏大学经济管理学院,宁夏 银川 750021)

引导农地合理流转、实现适度规模经营是转变农业生产方式,加快农业现代化发展的必然趋势,对优化土地资源配置、提高劳动生产率、促进农民增收等有重要意义。但是,随着农村土地流转进程加快,农地流转面临相关法规制度不健全,非农非粮化、配套政策措施不完善,管理不到位,流转渠道不畅通等问题。其中,农地流转非粮化是大家广泛关注、亟待解决的问题之一。2016年中央办公厅、国务院办公厅发布《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》指出,赋予经营主体更有保障的土地经营权,是完善农村基本经营制度的关键,土地经营权人在一定期限内对流转土地依法享有占有、耕作并取得相应收益的权利,并未对流转后的种植结构加以限制。国以民为本,民以食为先,对于我国这样一个人口大国来说,粮食安全事关人民的生存和发展,事关国家的安全与社会的稳定,区域粮食安全更是基本前提。虽然农村土地流转的动因之一就是实现规模经营,提高农业综合生产能力,从而提高粮食产量,然而,现有研究发现,农地流转对粮食生产可能带来负面影响。

1 文献回顾

自引导农村土地流转,实施农业规模化、现代化经营以来,农地流转已成为社会关注的热点,尤其是农地流转过程中出现的热点问题。本文基于中国知网《中国学术期刊数据库》的文献研究,在该数据库中以 “土地流转非粮化”、“农地流转非粮化”作为关键词进行模糊搜索,搜索范围及年限范围不限,共获得207篇文献,集中在2009年及之后。这些文献的研究内容主要包括农地流转现状、问题及对策,农地流转非粮化成因、对策建议,农地流转与粮食安全等。农地流转虽然带来了很多积极的影响,但也存在诸多问题,如保障机制不健全、运作欠规范、非粮化现象严重等[1],而农地流转非粮化也成为普遍现象,河南和山东[2]、广州市[3]、湖南湘西[4]、沈阳市苏家屯区[5]等地都在一定程度上存在非粮化现象。农民和流转大户都缺乏种粮的积极性,流转的土地也大多种植经济作物,农地流转中的非粮化、非农化倾向严重,且速度不断加快,国家粮食安全受到威胁[6]。但也有实证分析表明随着土地经营规模扩大,非粮作物种植比例明显下降,土地经营规模较大的样本更倾向于较高比例种植粮食作物,因此,在严格监管耕地用途前提下,无需过度担心非粮化问题[7]。而土地流转非粮化得成因主要有种粮成本高、比较效益低、法律对流转土地的用途不明确、管理制度和监管缺失等[8-10]。

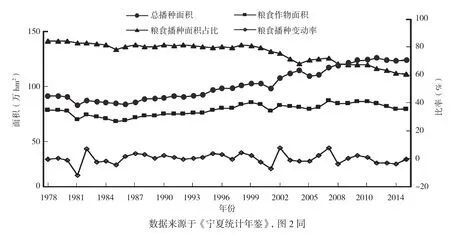

图1 宁夏粮食播种面积变动趋势

2 宁夏区域粮食供给分析

粮食供给关系到一个地区的稳定,保证区域粮食供给安全,稳定粮食产量是关键。我们用关系式Yt=At×Mt×Rt×Pt来表示宁夏粮食总产量,其中,A为耕地总面积(hm2),M为复种指数(%),R为粮食播种面积占总播种面积的比例(%),P为粮食单位面积产量(t/hm2)。可以看出,粮食总产量与耕地面积、种粮比例和单产息息相关,而单位面积产量增加是一个依靠科学技术进步循序渐进的过程,短时间内不能大幅度提高。因此粮食播种面积成为影响粮食产量的关键因素。

2.1 粮食播种面积变动分析

由图1可知,宁夏1978—2015年的农作物总播种面积、粮食播种面积、粮食播种变动率、粮食播种面积占总播种面积的变动趋势。从粮食播种面积及其变动率来看,1978—2015年宁夏粮食播种面积每年有增有减,变化不大,其中1978年76.4万hm2,2007年达到最高值85.6万hm2,2015年为77万hm2,总体上宁夏粮食播种面积呈减少趋势;粮食播种面积占总播种面积的比例总体呈下降趋势,从1978年的84.70%下降到2015年的60.87%,下降了23.83个百分点。尤其是2007年以后,总播种面积呈上升趋势,但粮食作物播种面积并无明显增加。

2.2 粮食产量与主要经济作物产量、人口变动趋势分析

从1978—2015年宁夏粮食产量及蔬菜产量变动趋势(图2)来看,两者均呈现上升趋势,但是粮食产量的上升幅度远远小于蔬菜产量的上升幅度,其中2008年及以前粮食产量高于蔬菜产量,从2009年开始蔬菜产量反超粮食产量,并呈直线上升趋势。与此同时,宁夏人口数量也呈上升趋势,1978年宁夏总人口356万人,到2015年已达668万人,人口净增长87.64%,这给保障粮食供给带来了新挑战。

图2 宁夏粮食产量与经济作物产量、人口变动趋势

随着人民生活水平的提高,对原粮的需求减少,而对以原粮为原料的食品类需求在增加,粮食需求量只会增加不会减少,保证粮食供给依旧十分重要。但在宁夏人口持续增长、农作物播种面积增加的同时,宁夏粮食播种面积却在减少。长此以往,会对宁夏粮食供给安全造成一定影响。

3 宁夏农地流转现状

3.1 宁夏农地流转基本情况

随着农业农村改革的推进,新型经营主体的兴起涌现,农地流转现象逐步出现并呈规模化发展趋势。伴随而来的是农地流转后种植结构的改变。

宁夏的土地流转现象从1997年二轮土地承包之后零星出现,初期主要是以农户之间进行流转占土地流转面积的绝大多数,随着新型经营主体的涌现壮大,逐渐形成了以家庭农场、专业大户、农业企业、农民专业合作社为主的土地流转主体,流转面积规模化。2009—2015年,宁夏农村土地流转面积呈逐年稳步扩大趋势,年均新增2.23万hm2,截至2015年底,宁夏农村土地流转总面积18.85万hm2,占家庭承包耕地总面积的25.5%,参与土地流转的农户33.7万户,占农村总户数的39.5%。农村土地流转总面积中,流转给家庭农场和专业大户7.28万hm2,占38.6%;流转给农业企业5.94万hm2,占31.5%;转入农民专业合作社4.41万hm2,占23.4%;转入其他经营主体1.22万hm2,占6.5%。

从表1可以看出,土地流转方式呈现多样化,主要有出租、转包、转让、互换、股份合作以及其他形式,2009年后出租形式流转土地的占比逐年升高,成为最普遍的流转方式。出租方式一般是经过村集体备案,以集中连片的形式流转,顺应了规模化、产业化、机械化生产的需要,2015年占比高达74.7%;其次是转包,占比逐年下降,2015年为18.2%;转让、互换、股份合作以及其他流转方式,2015年占比为7.1%。

表1 2009—2015年宁夏土地各流转方式占比(%)情况

3.2 农地流转后粮食作物种植面积比重略有下降

如图3所示,宁夏流转的农地中一半用于种植玉米、水稻、小麦、马铃薯主粮作物,其余用于种植经济作物、瓜菜、苗木等。2013—2015年,宁夏流转的农地用于种植粮食作物的面积基本稳定,呈略有下降趋势,2015年比2013年降低了5.8个百分点;用于种植经济作物的农地面积逐年增加,提高了7.2个百分点。

图3 宁夏农村土地流转用途结构

4 宁夏农地流转非粮化成因分析

4.1 经营主体内部收益差距化加剧种植结构“非粮化”趋势

土地流转的对象是各类农业经营性主体,新型经营主体更是在农地流转中发挥了主力军作用。其中,家庭农场在宁夏农地流转中发挥着第一大主力军作用,截至2016年3月,注册登记的家庭农场有1 754户,涵盖了种植、养殖、林木以及种养结合等多种产业形态;农业产业化龙头企业是农地流转第二大主体,尽管目前只有289家,在数量上仅相当于家庭农场的1/6,但农地流转面积接近土地流转总面积的1/3。

从表2可以看出,40%的家庭农场盈利,平均流转农地91.93 hm2,其中种植苗木、枸杞、蔬菜的全部盈利,传统种植水稻、玉米等粮食作物的盈利规模平均在200 hm2左右;35%的家庭农场持平,平均流转农地53.8 hm2,主要种植林果、蔬菜和100 hm2以上的水稻;25%的家庭农场亏损,平均流转土地27.6 hm2,值得注意的是处于亏损状态的全都为传统种植水稻、玉米、小麦等粮食作物且规模均在26.67 hm2以下的家庭农场,或者从事单一养殖项目。从龙头企业的收益状况看,宁夏农业龙头企业中,60%的企业盈利、40%的企业持平,无亏损企业,其中盈利的农业企业,平均流转土地709.8 hm2,主要种植枸杞、蔬菜、小杂粮、青贮玉米、有机水稻或者上万亩的水稻传统种植;持平的农业企业,平均流转土地360.87 hm2,主要种植马铃薯、中药材、油用牡丹、葵花、蔬菜,或者以传统方式大面积种植水稻。

4.2 土地流转关系不够稳定导致经营者种植经济利润较高的作物

宁夏土地流转中,一定程度上存在着“期限越签越短、价格越涨越高”的现象。对于转出户而言,他们关心的是流转土地收益最大化;对转入户而言,他们更愿意长期转入,有利于长远规划,降低投资风险,增加预期收益。但是流转土地过程中,转出户对土地收益的预期普遍过高,有的担心流转期限长受损失,宁愿选择短期多次流转;有的看到对方经营效益好,随即提出涨价,否则以中止合同相要挟。从转入户的角度看,由于签约期限短,为了能在短时间内获得最大的经营利润,保障自身利益,当耕地质量保护和经营利润发生冲突时,实行掠夺式的土地经营,同时经营者也会选择经济利润较高的作物进行种植。

表2 宁夏家庭农场、龙头企业农地流转及经营状况

4.3 工商资本“下乡”存在租赁土地非粮化隐患和风险

快速、多样化的农地流转形势下,更多的工商资本通过租赁参与农村土地流转,进入农业领域。出于逐利性,部分工商资本在大面积租赁农民土地,进入农业领域后,瞄向价值较高的蔬菜、水果等经济作物和生猪等规模养殖、特色养殖业,对粮食生产感兴趣的不多。以平罗县为例,据统计,流转土地后从事粮食生产的工商资本不到50%,一定程度上影响了国家粮食安全。

5 结论与建议

地区的粮食安全供给是国家粮食安全的重要前提,宁夏农地流转非粮化情况目前并不严重,尚未对区域粮食安全构成威胁。但是农地流转后,粮食作物种植比例正在下降,经济作物比重逐年略有增加,这无疑会影响区域粮食产量,降低粮食安全供给的保障能力。农地流转后的非粮化是在合法且增加农民收入的背景下进行的,其长久的危害往往被人们忽视。为了避免农地流转过度非粮化导致的粮食安全供给保障能力下降的风险,应该建立保障粮食安全的激励与约束机制。

5.1 鼓励引导各类经营主体进入粮食精深加工领域

面对种粮不赚钱、经营者积极性不高的现实情况,可通过对粮食种植经营主体实行减税、扶持等政策,鼓励支持新型经营主体发展种植+加工经营模式,在种植粮食作物基础上发展粮食精深或粗加工,与其他经营主体展开合作,拉长粮食产业链,提高粮食附加值,降低种植环节的市场风险,提高种粮收入。

5.2 建立土地流转价格的合理增长机制

针对林传关系不稳定的情况,要积极引导帮助转出方合理规范制定转出价格,帮助农民做好土地流转价格确定、受让方资格审核、合同签订等工作。同时也要加快建立农村土地资产评估体系,合理评价农村土地价值,提出土地流转价格指导意见,切实保障流转双方利益,在推进农村土地流转持续健康发展的同时,也对转入方的生产行为有积极影响。

5.3 明确农地流转的用途规定,加强各类经营主体的分类管理

对于工商资本进入农业行业后带来的种植结构变化,除了建立工商资本租赁农户承包地风险防范机制外,也可以在转入土地前明确流转的用途。对于农地流转后的用途,法律明确规定禁止非农化,但对种植何种作物却无明确规定。参照非农化的禁令,完善非粮化的法律法规,对于耕地流转要严格限制细分用途,只能用来种植粮食的,不允许种植其他非粮作物;对各类经营主体进行分类管理,鼓励调动种粮散户、种粮大户及家庭农场发展适度规模经营,加强市场竞争能力,通过注册的经营许可限制非粮化行为[11-12]。

[1]孟令国,余水燕.土地流转与农村劳动力转移:基于人口红利的视角[J].广东财经大学学报,2014(2):61-66.

[2]代瑞熙,蔡海龙.土地流转的现状、问题与政策建议——基于河南和山东两省的调研分析[J].农业经济,2016(5):97-99.

[3]陈利昌,李帅.农村土地流转的现状及完善对策——基于广州市的调查[J].农业经济,2012(12):90-92.

[4]李继红.湖南湘西自治州农村土地流转现状与完善对策[J].西南民族大学学报(人文社科版),2015(11):121-124.

[5]刘洪彬.农户土地利用行为特征及影响因素研究——基于沈阳市苏家屯区238户农户的调查研究[J].中国人口·资源与环境,2012,22(10):111-117.

[6]曾福生.建立农地流转保障粮食安全的激励与约束机制[J].农业经济问题,2015(1):15-22.

[7]张宗毅、杜志雄.土地流转一定会导致“非粮化”吗——基于全国1740个种植业家庭农场监测数据的实证分析[J].经济学动态,2015(9):63-69.

[8]杨瑞珍,陈印军,易小燕,等.耕地流转中过度非粮化倾向产生的原因及对策[J].中国农业资源与区划,2012,33(3):14-17.

[9]张新喜.农村土地流转后非粮化成因及对策[J].现代农业科技,2014(12):343-345.

[10]蔡瑞林,陈万明,朱雪春.成本收益:耕地流转非粮化的内因与破解关键[J].产业结构研究,2017(7):44-49.

[11]冯远香,刘光远.新疆农地流转与种植结构变化分析——基于区域粮食供给安全视角下[J].农村经济与科技,2013,24(2):30-32.

[12]曾福生.建立农地流转保障粮食安全的激励与约束机制[J].农业经济问题,2015(1):15-23.