欠发达地区农村劳动力转移对农户农业生产的影响

——基于超越对数生产函数与农户微观数据

任天驰,彭志远

(云南农业大学经济与管理学院,云南 昆明 650201)

农村劳动力大规模转移就业已经成为我国二元经济发展的一种普遍现象,据国家统计局公布的数据,2016年我国农村劳动力转移数已达28 171万人。作为既是生产者、又是农村其他生产要素拥有者的农村劳动力,如此大规模的转移势必会带动农村资源禀赋的全面调整,对农业生产产生复杂而深远的影响。目前学术界争论的焦点在于劳动力转移是否阻碍农业生产。部分学者认为劳动力转移对农业生产起促进作用:赵树凯等[1]、都阳等[2]研究表明,劳动力转移的收入效应作用显著,促进了农业生产和农村经济的发展。马忠东[3]认为劳动力转移促使农村资源实现合理配置,农业生产和农民收入也相应得到增加。蔡昉[4]认为,农村劳动力的大规模转移可以实现土地集中,促使农业生产规模化,提高农业生产效率。刘洪银[5]指出农村劳动力的流出并没有导致农户削减种植面积,其非农就业也没有对农业生产造成负面影响。张永丽等[6]基于1982—2008年的时间序列数据研究农村劳动力流动对农业生产的作用,认为新一代劳动力的大规模转移激发了农村要素结构的重新配置,促使农业生产向市场化方向转型,农业生产效率得到显著提升。

也有学者得出了相反结论,认为农村劳动力的过度转移会导致土地撂荒[7]、农业新技术推广受阻[8]等问题,制约了农村经济和农业生产的发展。石磊[9]认为农村青壮年劳动力的流出,造成的“精英流失”对农业生产存在显著的负面影响。曾邵阳[10]认为农村劳动力转移导致农业生产已不受农户重视,致使农业劳动力妇女化和老龄化,对农业生产不利。王秀芝[11]基于江西省的统计数据,通过多元线性回归模型证实,农村劳动力转移对农业产出有负向影响,其中劳动力转移数量每增加1%,会对农业产出造成 0.369%损失。郑祥江等[12]基于1992—2013年四川省统计年鉴数据,通过时间序列分析方法进行研究,认为农村劳动力转移对农业生产所带来的负面作用已经日趋严重。

学者们已从多个角度研究了农村劳动力转移对农业生产的影响,但还存在一些不足:首先是研究缺乏全面性,现有研究多集中于劳动力转移对农业生产某个方面的影响,或对某些特定农作物(如水稻、棉花等)生产的影响[13],关于劳动力转移对农业生产间接效应影响的研究不多,系统性研究还很缺乏;其次是缺乏实地调研,相关实证研究尤其集中于以各省统计年鉴时间序列数据为基础的分析,现有文献则表明农业生产较强的周期性特点会导致以时间序列数据为基础的研究结论并不准确。而以我国农村劳动力转移规模较大且农业生产也较为落后的欠发达地区为例研究该问题可能会更有意义。对此,本文以欠发达地区为研究区域,基于云南省的实地调研数据,通过超越对数生产函数就农村劳动力转移对农户农业生产的影响进行系统性实证研究,并分析其作用机理。

1 理论分析

根据程名望的劳动产出模型[14],结合本研究的实际情况,考虑如下简单模型:经济中存在两个部门(即传统农业部门和现代非农部门),产出由投入要素数量和技术水平决定。其中涉农部门投入要素为劳动力La、土地R、技术Aa;非农部门投入要素为劳动力Lu、资本K、技术Au。假设技术水平不变,农业部门中土地要素的供给不变,非农部门中资本要素的供给不变,且劳动力和资本等投入要素可以自由流动。

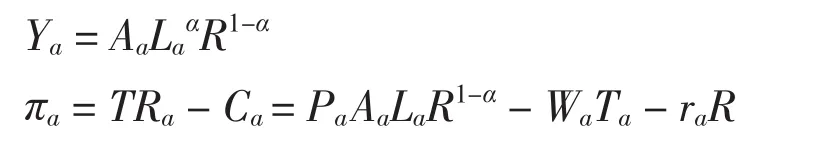

根据上述假设条件,农业部门产出函数、利润函数可以表示为:

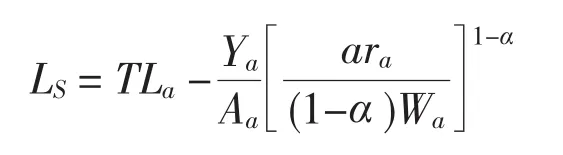

式中,TRa为农业部门总收益,Ca为农业部门总成本,Pa为外生给定的单一农产品价格。根据农业部门利润函数公式,分别对劳动投入要素La、土地投入要素R求一阶导数并令其结果为0,可以得出农业部门工资水平Wa=PaAaLa1-αR1-α、地租ra=(1-α)PaAaLaαR1-α。将两式相除得到农业部门劳动力投入数量La,TLa设为农业部门拥有的劳动力总量,TLa-La即为可以供给非农部门的劳动力数量LS:

非农部门劳动力需求量的推导与上述推导过程相同:

根据非农部门的生产函数:Yu=AuLuβR1-β,

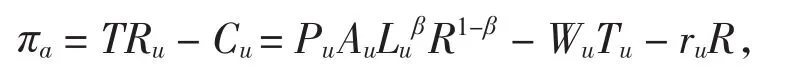

非农部门利润函数:

设TLu为非农部门拥有的劳动力总量,非农部门劳动力需求数量LD的表达式为:

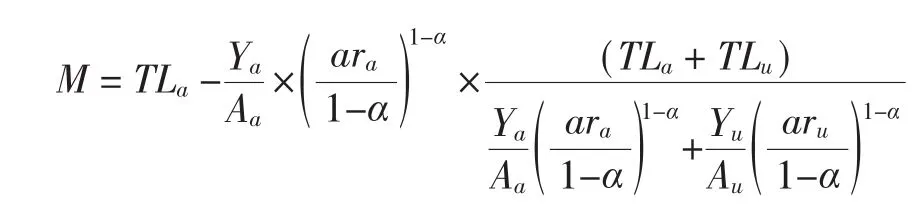

设M为农业劳动力转移数量,根据劳动力数量供求平衡关系有LS=LD,此时M可以表示为:

根据假设条件可知,ηa>0且ηu>0。

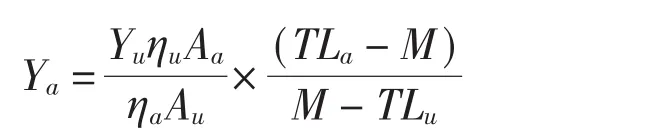

则农业部门生产函数可以表示为:

根据上述关系式可以得出如下推论:(1)M的增加Ya下降,说明劳动力转移对农业生产存在负向影响。(2)M与Aa呈正相关关系,且Aa与Ya也呈正相关关系,导致M的增加引起Aa的上升,间接导致Ya的上升。说明劳动力转移会带来农业技术水平的进步,从而间接促进农业生产。这种技术进步的作用大多来自农业生产性投资的增长,依靠外出务工带来的资金提升机械化程度和选用更优良的种植品种,从而促进农业生产[15]。

综上所述,劳动力转移对农业生产的作用机理如下:一方面劳动力转移会直接对农业生产造成负面影响;而另一方面,劳动力转移会通过增加农业生产性投资等方式间接促进农业生产。根据前文的文献分析,本文猜想这种相反的直接与间接作用也是导致目前学界产生分歧的重要原因。因此,对该问题进行系统的实证分析,不仅需要确定劳动力转移对农业生产的总体影响方向,还需就劳动力转移对农业生产影响的作用机理进行探究,本文遵循这一思路展开研究。

2 模型选择与变量说明

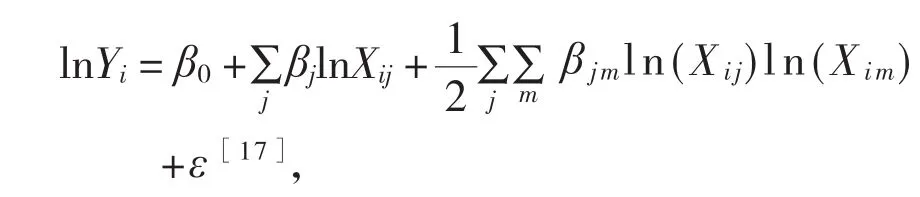

现有关于农村劳动力转移对农业生产影响的实证分析多采用C-D生产函数,但由于C-D生产函数暗含着要素替代弹性为1的前提假设[16],并不适合本研究。而超越对数生产函数则可以准确测度投入要素的产出弹性,进而计量投入要素所造成的直接与间接效应。因此,本文选择超越对数生产函数模型进行实证分析。超越对数生产函数模型最初由L.Christensen、D.Jor-genson和Lau于1973年提出,该生产函数以要素替代弹性描述为基础,通过不变替代弹性生产函数(CES)与可变替代弹性生产函数(VES)逐渐放宽C-D生产函数要素替代弹性为1的假设条件得到,函数基本形式如下:

式中,Yi表示第i个农户的农业产值;β0、βj、βjm为待估参数;Xij、Xim表示各投入要素的参数;ε为误差项。

本研究目的是测定劳动力转移对农户农业产出的影响,所以因变量为农业产出,用Y表示。农业生产的三大要素劳动力、资本和土地在本文中表示为农业劳动力投入数量、农业生产性支出和农业土地投入面积,分别用L、K、G表示。目前的处理方法大多将种苗、肥料、农药和农机等投入分项纳入回归模型中,然而由此导致的多重共线性会严重削弱模型回归的精确度和结论的正确性[18],故本文将上述各项统一纳入农业生产性支出K中。根据漆世兰等[8]对模型的处理经验,引入一个劳动力转移虚拟变量D(转移前赋值为0、转移后赋值为1),以测定劳动力转移的影响。由于本文采用的是横截面数据,可以认为农户受同样气候条件和农业生产周期性的影响,因此本文采用的超越对数生产函数方程如下:

用E表示生产要素的产出弹性,得到劳动要素的产出弹性:EL=αL+αLLlnL+αGLlnG+αKLlnK,可以得出劳动要素对农业产出的总效应:对总效应式进行分解可得直接效应土地效应资本效应AK=αKLlnK×式中,直接效应AL为劳动力要素对农业生产的直接影响作用,土地效应AG和资本效应AK为劳动要素通过影响土地的耕种与农业生产性投资而对农业生产产生的间接作用。

3 样本与数据描述性统计

3.1 数据来源

云南省是以农业为主的省份,2016年农业产值在欠发达地区排名第二,农村外出务工人数达1 061.9万,是欠发达地区的农村劳动力转移大省。因此,以云南省作为调查区域研究农村劳动力转移对农业生产的影响,可对整个欠发达地区情况有较准确的反映。

本文数据来自云南农业大学于2017年1~2月所做的问卷调查,调查地点包括昆明、昭通、文山、红河、普洱、德宏、保山和楚雄地区。上述地区都属于云南省农村劳动力外出务工人数较多且农业也相对发达的地区。为确保数据质量,在选择样本时遵循分层的随机抽样方法,并选取各生源地的学生进行集中培训后作为调查员,这样不仅可以保证样本的代表性,且由于调查员对家乡情况较为了解,可最大程度地保证调查内容的真实可靠。

3.2 数据统计性描述

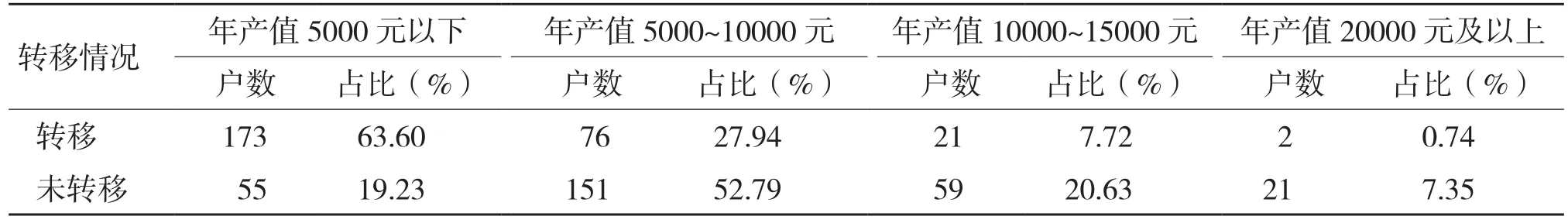

本次调查共涉及558户农户,总人口为2 334人,平均每户为4.18人。其中在校读书的青少年有290人,丧失劳动能力者和非学龄儿童在内的非劳动力255人。其中务农人数占劳动力比例为29.86%,即农业劳动力投入数量约占总家庭劳动力总数的1/3。调研中还发现,家庭中务农的劳动力多为女性(占比为64.7%)或老年人(60岁以上,占比为33.1%),说明农户家庭中务农劳动力的数量和质量都在下降。从农业生产性支出情况来看,户均年农业生产性支出为3 120元,低于全国农村的户均水平,而年农业生产性支出1 000以下的农户占比达25.90%,说明对于经济本就落后的欠发达地区的农户,农业生产相对较低的收益使其更愿意外出务工,从而减弱对农业生产的投资。从土地投入面积情况来看,投入面积0.6 hm2及以上的农户占比为48.03%,说明调查区域土地细碎化的情况并不严重,有利于土地流转和农地集约化经营的整体推进。为直观描述劳动力转移对农业产出的影响,本文将样本数据进行进一步整理,得到农户家庭劳动力转移情况与农业年产值的关系,见表1。

表1 劳动力转移情况与农业年产值的关系

其中参与劳动力转移的农户家庭共272户,占比为48.75%,未参与劳动力转移的农户家庭共286户,占比为51.25%。由表1可知,参与劳动力转移的农户家庭农业年产值相对较低,63.60%的农户农业年产值在5 000元以下,而未进行劳动力转移的农户家庭农业年产值在10 000元以上的占27.98%。直观来看,劳动力转移已对农户农业年产值产生了不利影响。

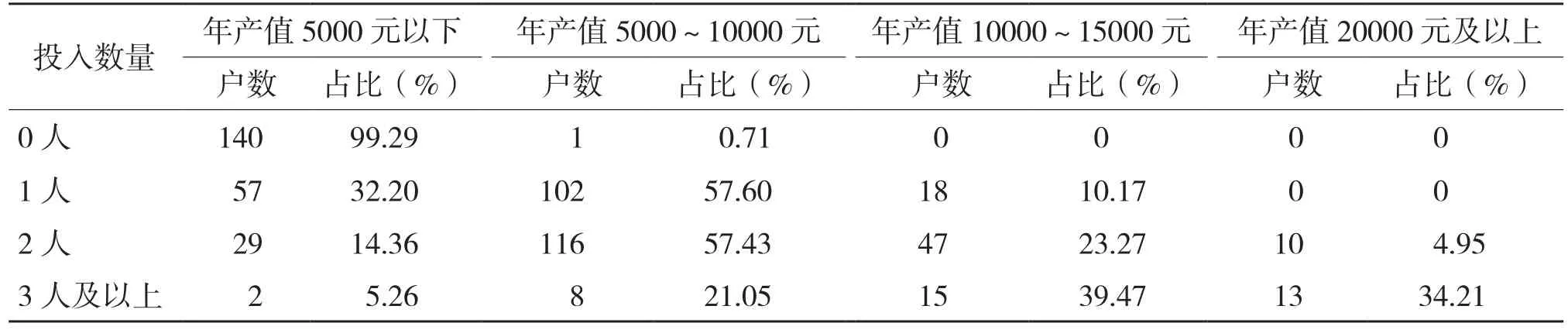

进一步整理可得到农户家庭农业劳动力投入数量与农业年产值的关系(表2)。由表2可知,无人务农或只有1人务农的农户家庭,农业年收入在10 000以下的占比为94.3%。家中有2人务农的农户家庭农业年收入10 000以上的占比为28.22%,而有3人以上务农家庭农业年收入在10 000元以上的占比达到73.59%,即随着农户家庭农业劳动力投入数量的增多,农户家庭农业年收入呈稳步上升趋势。

表2 农业劳动力投入数量与农业年产值的关系

4 模型估计结果及分析

采用软件Eviews8.0对超越对数生产函数模型进行极大似然估计,其中F= 112.890 (P=0.000<1%)说明模型在1%水平上通过了F检验,R2=0.67,模型具有较好的解释力度。回归方程如下:

劳动力转移虚拟变量D的系数为-0.311,即农村劳动力转移对农户农业生产存在负向影响。学术界普遍认为欠发达地区农村劳动力还处在富余阶段,依然可以实现劳动力的无限供给。然而通过本文的实证分析,发现农村劳动力转移带来的农业劳动力缺乏问题已经阻碍了农业生产,即当前欠发达地区的农村劳动力转移已超越了传统意义上“剩余劳动力”的转移规模,一部分“非剩余劳动力”也参与了转移,欠发达地区的“刘易斯拐点”已经到来。

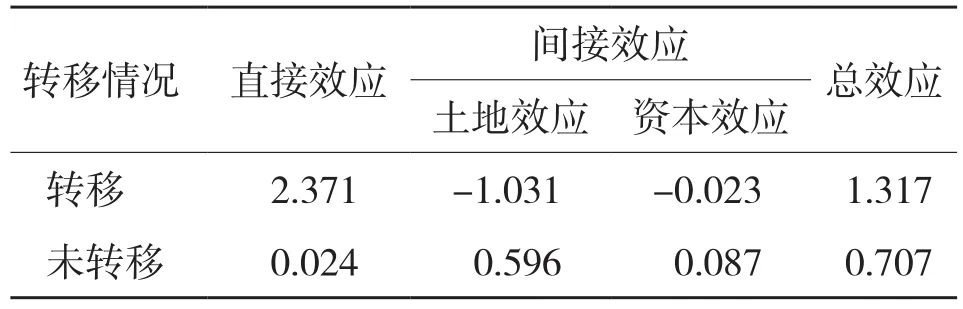

为进一步挖掘农村劳动力转移对农业生产影响的作用机理,本文将调研数据分为两部分:参与劳动力转移的农户数据和未参与劳动力转移的农户数据。根据超越对数生产函数模型的回归结果以及本文所推导的弹性计算公式,分别计量两种农户家庭劳动要素对其农业生产的影响作用。其中直接效应为AL,间接效应包括土地效应AG和资本效应AK,总效应为AM,计算结果见表3。

表3 劳动要素对农业生产的影响

结果(表3)显示,劳动要素对两种农户家庭农业生产的直接与间接效应有着不同表现。对于参与劳动力转移的农户家庭,劳动要素对农业生产有较强的正效应,说明农户家庭中劳动力流出后其务农的劳动力已明显不足,此时增加农业劳动力投入数量可以大幅提高农业生产能力。劳动要素间接效应的计算结果为负值,这与理论分析中“劳动力转移带来的直接与间接效应作用方向相反”的结论在逻辑上是吻合的。其中土地效应为负且绝对值偏高,说明家庭中劳动力外流后,留守的妇女、老人等仅能进行低强度的农业生产活动,显著降低了土地使用效率。资本效应为负值且绝对值偏低,这与“劳动力转移增加农业投资”的观点[1-2]相左,产生这一结果的原因在于:调研中发现农户通过外出务工虽然可以获得一定的资金,但非农收入的增长反而导致了农业生产在农户家庭经营中不受重视,因此来自农户的农业投资难以增长。

对于未参与劳动力转移的农户家庭,劳动要素对农业生产同样产生了正效应,但绝对值很低,说明此时农业劳动力的增加对农业生产的边际效用很弱,较多的劳动力集中在有限的土地上,对农业生产的促进作用有限。劳动要素的间接效应中,土地效应为正且绝对值也较高,说明对于劳动力未流出的家庭,土地的增加可有效促进农业生产。资本效应为正值,但绝对值较低,说明农户家庭农业生产性支出虽有所增加,但总体作用较小。

总效应的计算结果都为正值,说明总体上劳动要素的增加对于农业生产起促进作用,由此可推断劳动要素对农业生产的边际效用必然大于零,这与“剩余劳动力的边际劳动生产率为零或负数”的推论相悖,同样佐证了欠发达地区“刘易斯拐点”已经到来。

5 对策建议

本研究实证分析表明,现阶段欠发达地区的“刘易斯拐点”已经到来,农村劳动力转移对农户农业生产造成了负面影响,其作用机理体现为:农户家庭中的劳动力外出务工后,农业劳动力的数量和素质都不能满足农业生产的需要,并进一步导致土地利用效率的下降,非农收入的增加导致农业生产在农户家庭经营中不受重视,从而减弱了农业生产性投资。可以说在“刘易斯拐点”出现后,当前欠发达地区的“非剩余劳动力”的大量转移,已经背离了“为提高农业生产率,引导农村剩余劳动力转移”的初衷。因此为保证农业稳定和粮食安全,应通过提高留守劳动力素质和农业生产规模化水平等措施弥补农村劳动力流失带来的负面影响,具体对策建议如下:

5.1 提高农村留守劳动力综合素质,加强职业农民培训力度

欠发达地区广泛存在劳动力过度转移的问题,导致农村原本并不充裕的农业劳动力变得更加薄弱,应从两个方面解决这个问题:一是要对农村留守的妇女、老人等进行专门的农业生产技能培训,使之能从事力所能及的农业生产,弥补劳动力过度转移带来的农业劳动力不足问题。二是要加强对职业农民扶持力度,根据2017年中央一号文件“发展职业农民”的要求,在加强培训的基础上适当给予如免息贷款等优惠政策,这样不仅可以使未转移就业的农村劳动力能更加专业地进行农业生产,还可能通过职业农民在农村的成功致富等吸引一部分已经转移的劳动力重新回到农村从事农业生产。

5.2 引导土地集约化经营,培育新型农业经营主体

不断提高农业生产规模化水平是解决今后欠发达地区农村劳动力资源不足的重要途径之一,而土地流转是农业规模化生产的前提[19],本研究结论也显示土地投入对农业生产的正效应较为明显。因此必须通过加强土地流转,引导土地集约化经营,为农业的规模化、产业化生产创造条件。在此基础上,根据2017年中央一号文件“大力培育新型农业经营主体”的要求,对种粮大户、家庭农场、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体进行精准扶持,使之成为促进农业规模化生产发展的中坚力量。

[1]赵树凯.纵横城乡——农民流动的观察与研究[M].北京:中国农业出版社.

[2]都阳,朴之水.劳动力迁移收入转移与贫困变化[J].中国农村观察,2003(5):2-9.

[3]马忠东,张为民,梁在等.劳动力流动:中国农村收入增长的新因素[J].人口研究,2004,28(3):2-10.

[4]蔡昉.中国转轨时期劳动力流动[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[5]刘洪银.我国农村劳动力非农就业的经济增长效应[J].人口与经济,2011(2):23-27.

[6]张永丽,王宝文.农村劳动力流动对农业发展的影响——基于超越对数生产函数[J].经济与管理,2012,26(4):42-45.

[7]范东君,朱有志.二元经济、农业劳动力流动与粮食生产[J].云南财经大学学报,2012,28(1):52-58.

[8]漆世兰,杨锦秀,石川.农村劳动力转移对农业生产的负面效应分析——基于西南地区农村劳动力转移状况的调查[J].农村经济,2009(10):100-103.

[9]石磊.三农问题的终结[M].南昌:江西人民出版社,2005.

[10]曾绍阳.社会变迁中的农民流动[M].南昌:江西人民出版社,2004.

[11]王秀芝.农村劳动力转移与农业产出:一个静态均衡分析模型[J].南昌航空大学学报(社会科学版),2010,12(3):63-67.

[12]郑祥江,杨锦秀.农业劳动力转移对农业生产的影响研究[J].华南农业大学学报(社会科学版),2015,14(2):50-56.

[13]杨志海,麦尔旦,王雅鹏.劳动力转移及其分化对农业生产效率的影响——以江汉平原水稻和棉花种植为例[J].中国农业大学学报,2016,21(2):140-149.

[14]程名望.中国农村劳动力转移:机理、动因与障碍——一个理论框架与实证分析[D].上海:上海交通大学,2007.

[15]李强.农民工与中国社会分层[M].第2版.北京:社会科学文献出版社,2012.

[16]章上峰,顾文涛.超越对数生产函数的半参数变系数估计模型[J].统计与信息论坛,2011,26(8):18-23.

[17]李子奈,叶阿忠.高等计量经济学[M].北京:清华大学出版社,2000.

[18]张海鑫,杨钢桥.耕地细碎化及其对粮食生产技术效率的影响——基于超越对数随机前沿生产函数与农户微观数据[J].资源科学,2012,34(5):903-910.

[19]马晓河,崔红志.建立土地流转制度,促进区域农业生产规模化经营[J].管理世界,2002(11):63-77.