基于农业分区的陕西省现代农业发展水平评价

刘照润青

(西北农林科技大学附属中学,陕西杨凌 712100)

陕西省是我国传统农业大省,兼有我国南、北方农业类型,北部为黄土高原,南部为秦巴山地,中部为渭河平原,三大区域具有明显的农业自然资源禀赋空间异质性。立足区域持续发展需求,充分考虑区域间农业资源禀赋与结构差异,纳入不同区域现代农业特征的现代农业发展水平,是从实践上进一步凸显和实现陕西农业的高效、安全、资源节约、环境友好特征的战略需求;从理论上说,纳入不同区域资源特征的研究结果,在一定程度上实现了不同区域评估结果的可比性与兼容性。

1 文献综述

围绕现代农业内涵与特征,中外学者从科学技术[2]、要素结构[3-4]、组织管理[5-6]、产业化[7-11]和可持续发展[12-13]等多方面做出解释。黄祖辉等[14]从农业资源利用效率的视角出发,以劳动生产率、土地产出率、资源利用率为核心,分别构建了包括土地、劳动力、水等资源在内的县域层次和农户层次高效生态现代农业评价指标体系;徐祥华等[15]和韩叙等[16]以可持续发展农业目标为出发点,结合能量建设理论并借鉴DSR模型思想,从环境资源、农业经济、农村社会、农业科技和外部环境5个方面构建了可持续农业评价指标体系;辛岭等[17]、徐贻军等[18]、林正雨等[19]在借鉴国外学者、研究机构对于农业现代化的指标和衡量标准的研究,咨询各方专家建议后构建了以农业投入水平、农业产出水平、农村社会发展水平、农业可持续发展水平4项准则指标,12项个体指标为具体指标的现代农业衡量体系。

学界对现代农业的内涵理解和评价指标体系选取主要集中于农业投入产出水平、农村社会发展水平、科技支撑、可持续发展水平和农业支持保障水平等方面,总体上认识具有一致性,是该研究的重要参考。同时,现有评价指标体系尚未将农业发展的资源依赖特征,即区域农业资源禀赋、自然条件等纳入评价之中。陕西省由南到北农业资源禀赋和自然条件差异巨大,农业发展方式呈现明显的地域分布规律,在现代农业发展评价中应各有侧重。

因此,在借鉴现有研究的基础上,笔者从农业投入-产出、可持续等角度“现代化”特征出发构建陕西省现代农业评价的基本指标体系;进而,立足陕西农业资源禀赋条件的三大农业分区,采用层次分析法,分别针对陕南、陕北和关中现代农业评估指标赋权,构建具有区域特征的陕西三大区域特色的现代农业发展评价体系;最后,运用综合评价法评价三大区域现代农业发展水平。

2 陕西省现代农业发展水平评价体系构建

陕西省位于我国中部偏西,介于31°42′~39°35′N、105°29′~111°15′E。全省南北长约870 km,东西宽约200~500 km,土地面积20.56万km2。陕西处于我国从南方向北方和从东部向西部的双向过渡的交汇地带,决定了陕西农业资源和农业类型结构的多样性;加之历史和现实种种原因,形成了经济社会不同发展水平的自然经济区域。陕西北部为黄土高原,南部为秦巴山地,中部为渭河平原,呈现“两山夹一川”的大地地貌结构,分别占全省面积的45%、36%和19%。从南向北分属北亚热带、暖温带和中温3个热量带,湿润、半湿润和半干旱3个水分区。因此,陕西省具有特色鲜明的陕北半干旱农业区、关中半湿润灌溉农业区和陕南山地湿润农业三大典型的农业区域。

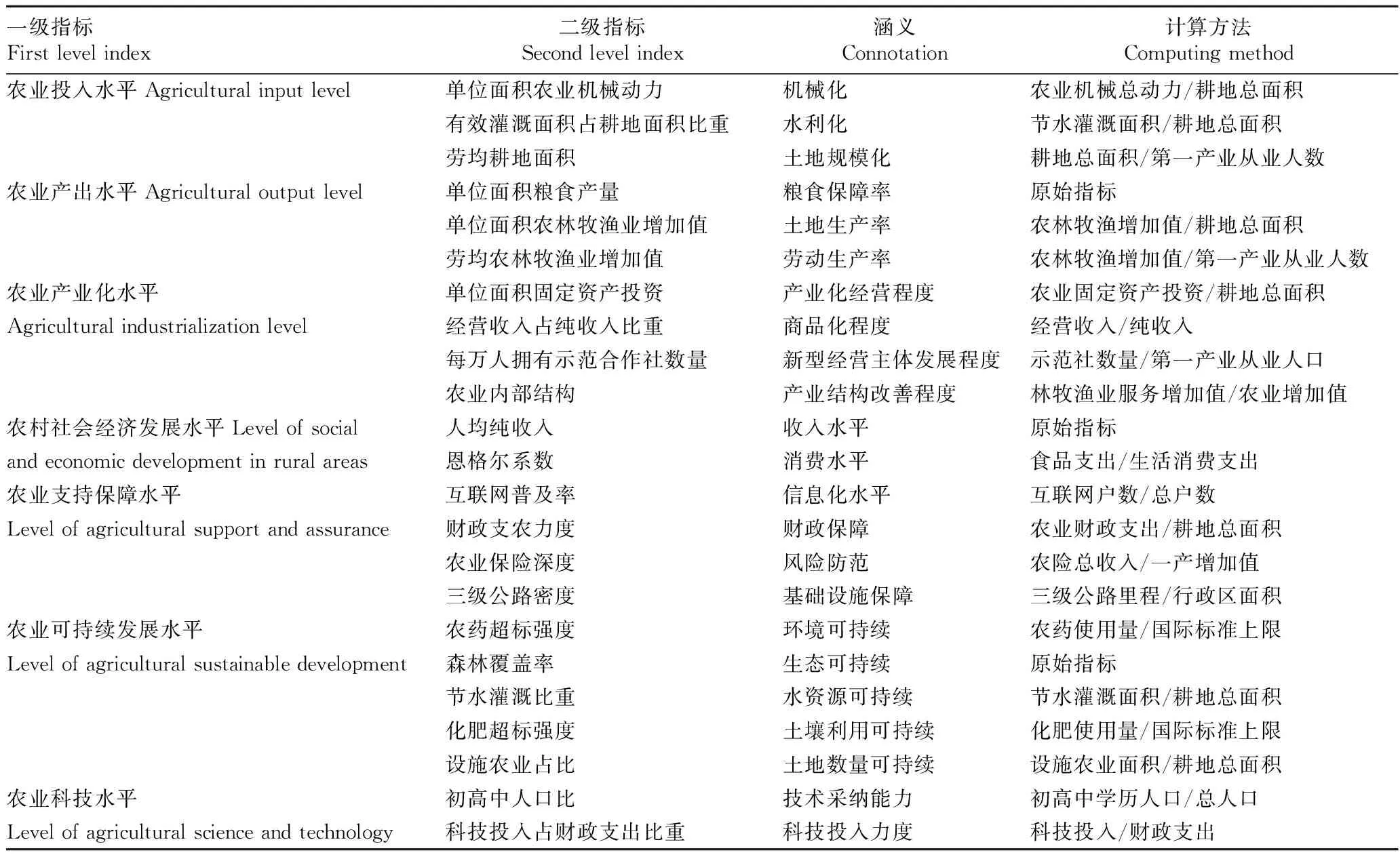

2.1评价指标体系构建基于现有文献,依据指标选取系统性、代表性、可比性、可操作性等原则[20-21],综合考虑陕西现代农业发展区域特色,采用理论分析、专家咨询、频度统计等方法,构建包括7个一级指标为基础的准则层和23个二级指标为测量层的现代农业评价指标体系及涵义(表 1)。

表1 陕西省现代农业评价指标体系

2.2评价方法及权重计算该研究采用综合评价法对陕西省现代农业发展水平进行定量测评。其基本模型如下:

(1)

式中,A为各市现代农业综合评价得分,反映当前各市现代农业总体发展水平;Bj为第j个一级指标的数值;n为一级指标的数量;fj为第j个一级指标所对应的权重;Wji为第j个一级指标中第i个二级指标的权重;Cji为第j个一级指标中第i个二级指标的数值;mj为第j个一级指标中二级指标的个数。该模型可以同时测量各地区农业现代化总体水平和各一级指标水平。由于各指标数据量纲不一致,需要对数据标准化后再代入综合评价法计算。借鉴王国敏等[22]的研究成果,笔者选用群体指标最优值为1对数据指标进行准化处理,以便更好地体现现代农业的相对性、发展不平衡性等特征。其中,正向指标标准化公式如下:

(1) 针对地质灾害风险性评价单元划分问题,在对评价区地貌成因形态进行分析的基础上,划分出侵蚀构造地形、构造剥蚀地形、侵蚀堆积地形等三大类,高山、中山、低山、深切割丘陵、中切割丘陵、浅切割丘陵、冲积扇平原、河流及阶地等八亚类共计34个单元。这种划分方法既方便提取各评价指标值,也利于有针对性的提出防治措施。

(2)

逆向指标标准化公式如下:

(3)

式(2)和式(3)中,0≤Cji≤1,MaxCji和MinCji分别代表正向指标和逆向指标的最优值,代表第j个一级指标中第i个二级指标原始数值,Cji为标准化后对应指标的数值。

采用层次分析法确定现代农业各指标权重。首先,分别向专家发放陕北、关中和陕南3个地区的现代农业评分问卷,采用专家群决策方法,分别针对每一地区现代农业指标重要性评分构造两两比较判断矩阵;其次,比较专家评分结果差异,反馈评分信息,通过反复收集专家评分结果,修正判断矩阵,最终判断矩阵通过层次单排序和层次总排序一致性检验(表2)。

2.3基于地理分区的现代农业指标权重差异分析表2显示,在一级指标层面,3个区域关键衡量指标在指标权重排序和总贡献度上均有显著差异。按照权重顺序,评价陕北现代

表2 陕西省现代农业评价指标分区权重

农业发展最重要的3个指标分别是农业科技水平、农业可持续发展水平和农业产业化水平,权重累积贡献为0.654。关中现代农业最为重要的3个指标依次是农业可持续发展水平、农业产业化水平和农业科技水平,权重累积贡献为0.591。同样,陕南现在农业最为重要的3个指标分别是农业可持续发展水平、农业科技水平和农业产业化水平,权重累积贡献为0.531。

在二级指标层面,不同区域累积贡献和权重排序上存在显著差异。陕北现代农业的关键要素分别是代表生态可持续的“森林覆盖率”、代表农业技术采纳能力的“初高中人口占比”和代表农民收入水平的“人均纯收入”。关中的关键要素是代表农业科技投入力度的“科技投入占财政支出比重”、代表农业技术采纳能力的“初高中人口占比”和代表土壤利用可持续的“化肥超标强度”。陕南则是代表农业技术采纳能力的“初高中人口占比”、代表农业科技投入力度的“科技投入占财政支出比重”和代表土壤利用可持续的“化肥超标强度”。

3 基于不同权重的陕西三大区域现代农业发展水平实证研究

3.1样本选取与数据来源该研究选取陕西十市一区(杨凌示范区,后文简称杨凌)作为研究对象,数据来源于《中国统计年鉴(2014)》《陕西统计年鉴(2014)》《陕西区域统计年鉴(2014)》《陕西省第二次全国农业普查资料汇编》《陕西省2010年人口普查资料》《陕西科技统计年鉴(2014)》、陕西省各地市年鉴、统计年鉴及2013年国民社会经济发展统计公报等。按照构建的指标体系,遵循三大区域现代农业指标权重,运用综合评价模型,各区内现代农业水平综合得分如表3。

3.2现代农业发展水平实证研究在参考国内现代农业发展实践和相关学者的评价研究基础上[22-26],该研究将现代农业划分为5个阶段,其中,综合评价指数在[0,0.3),为现代农业准备实施阶段;综合评价指数在(0.3,0.5],为现代农业起步阶段;综合评价指数在(0.5,0.7],为现代农业初步实现阶段;综合评价指数在(0.7,0.9],为现代农业基本实现阶段;综合评价指数在(0.9,1],为现代农业完全实现阶段。整体上,陕西省现代农业发展水平均值为0.538,处于现代农业初步实现阶段。只有杨凌为0.848,处于现代农业基本实现阶段;西安、宝鸡、咸阳、延安和商洛大于0.500,处于现代农业初步实现阶段;渭南、榆林、汉中和安康均介于0.300和0.500之间,处于现代农业起步阶段。十市一区中,仅有杨凌、西安、宝鸡3个市区的现代农业综合水平得分超过全省平均值,说明不同地区发展水平的差异较大。

从三大农业区域看,现代农业发展水平呈现两大特征:①区域之间现代农业发展水平不均衡,关中处于现代农业的初步实现阶段(0.593),陕北黄土高原区和陕南山地丘陵区处于现代起步阶段(分别是0.497和0.453),呈现“倒U型”。②同一区域内部现代农业发展水平差距明显。就关中地区而言,杨凌处于现代农业基本实现阶段;西安、宝鸡和咸阳处于现代农业初步实现阶段;渭南和铜川处于现代农业起步阶段。在陕北,延安处于现代农业初步实现阶段,榆林处于现代农业起步阶段。陕南地区则是商洛处于现代农业初步实现阶段,汉中和安康处于现代农业起步阶段。

表3 陕西省十市一区现代农业发展水平

注:陕北指陕北半干旱农业区,关中指关中半湿润灌溉农业区,陕南指陕南山地湿润农业区

Note:Northern Shaanxi refers to the semi-arid agricultural region in Northern Shaanxi,the semi humid irrigated agricultural area in Guanzhong Guanzhong,and the southern Shaanxi humid agricultural region in the south of Shaanxi Province

4 结论与建议

建设特色鲜明的现代农业,不仅是陕西省落实粮食安全、生态文明建设的内在需求,也是陕西省落实十三五期间“追赶超越”和 “五新战略”重要内容。该研究通过构建陕西省现代农业发展水平评价指标体系,立足资源特征分别针对陕北、关中、陕南评价指标赋权,运用综合评价法评价了各区域现代农业发展水平。结果表明,陕西省现代农业总体发展处于现代农业初步实现阶段,三大区域之间现代农业发展水平不均衡,同一农业区域内现代农业发展水平不均衡。因此,该研究提出以下建议。

(1)立足区域资源优势,找准地区农业发展定位,制定区域性现代农业发展战略。关中利用资金、技术、土地资源优势,发展高附加值的设施农业和有竞争力的外向型农业,提高资源利用效率,治理农业面源污染,推进农业适度规模化经营和专业化生产。陕北着力农业可持续发展工程建设,加速生态环境治理,发展绿色农业,打造一批知名绿色农产品品牌,走农林牧复合经营和“种养加”一体的综合开发途径。陕南地区应充分发挥丰富的农业资源和良好的生态环境优势,以发展绿色生态现代农业为突破口,因地制宜发展立体农业、循环农业、生态观光农业和特色林果业。

(2)整合区域优势资源,构建三大区域农业协同发展机制,实现优势互补。关中地区发挥其资金、科技、人才优势,为陕北、陕南两地区提供产前、产中和产后社会化服务,构建区域农业生产、流通、加工、销售和消费生产经营一体化体系,助力农业全产业链发展[16];特别是发挥杨凌示范区在现代农业中的示范带头作用,利用其政策优势和科教优势,在农技培训、科技推广、高效示范等方面服务全省,推动各地区现代农业快速发展。陕北地区和陕南地区发挥特色农业资源和农产品优势,向关中地区输送农畜产品和果蔬产品等生活消费品,提供农业休闲观光旅游等农业增值服务,改善区域居民消费结构,提高区域居民生活质量。

(3)创新产业融合机制,推进农村一二三产业融合。陕西省地形地貌多样,农业景观独特,农业历史悠久,民俗文化独具特色,具有推动三产融合的天然优势。充分运用现代农业、现代工业和现代服务业发展成果,增强农产品的特色和竞争力,以特色农产品为依托,以消费者需求为核心,推动三次产业融合;重点发展休闲农业、乡村旅游、农产品电子商务等新型业态,实现城乡之间客流、资金流、物流、信息流的深度对接,以最能适应消费需求的方式满足多种市场需要。

(4)加快土地流转和培育新型农业经营主体步伐,在适度规模下提高陕西省农业产出效益。在坚持和完善家庭联产承包责任制基础上,充分尊重农民意愿和保护农民权益,引导农户依法自愿有序流转土地经营权,解决农村土地细碎化问题,提高机械化水平、有效灌溉水平和生产效率。建立健全新型农业经营主体支持机制,鼓励和培养一批投入集约,产出高效,经营有利的种植大户、家庭农场和农民合作社,发挥新型经营主体的资金优势、技术优势、管理优势和经营优势。

(5)加大农业财政投入,完善现代农业支持保障体系,整体提升陕西农业发展水平。加大农村基础教育投资和农民职业技能培训,提高农民综合素质,增强现代农技学习和采纳能力;加快普及农业保险,提高农业保险覆盖范围和服务水准,降低农业经营风险;完善农村道路设施建设和信息化建设,提高互联网普及率和农村通车率,加快发展农产品电子商务,保障农业交易信息渠道畅通和商品流通渠道畅通;加大农林水等基础设施投资,提高农业生产效率,降低农业经营成本。

[1] 中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见[M].北京:人民出版社,2016:90-98.

[2] 西奥多·W·舒尔茨.改造传统农业[M].梁小民,译.北京:商务印书馆,2006.

[3] RUTTAN V W, HAYAMI Y.Toward a theory of induced institutional innovation[J].Journal of development studies,1984,20(4):203-223.

[4] 速水佑次郎,弗农·拉坦.农业发展的国际分析[M].郭熙保,译.北京:中国社会科学出版社,2001.

[5] 石元春.建设现代农业[J].求是,2003(7):18-20.

[6] 卢良恕.以科技为支柱 建设现代农业[J].中国科技信息,2003(10):39-40.

[7] 约翰·梅尔著.农业经济发展学[M].何宝玉,王华,译.北京:农村读物出版社,1988.

[8] 何忠伟,蒋和平,陈艳芬.我国现代农业建设的阶段定位及其发展策略[J].北京电子科技学院学报,2004,12(3):9-12.

[9] 农业部课题组.现代农业发展战略研究[M].北京:中国农业出版社,2008.

[10] 张建成,金桂英.现代农业的内涵、特点与发展动力研究[J].商场现代化,2007(31):346.

[11] 林英厦,叶春山.福建现代农业发展目标与路径研究[J].福建论坛(人文社会科学版),2009(11):139-144.

[12] 柯炳生.正确认识和处理发展现代农业中的若干问题[J].中国农村经济,2007(9):4-8.

[13] 白蕴芳,陈安存.中国农业可持续发展的现实路径[J].中国人口·资源与环境,2010,20(4):117-122.

[14] 黄祖辉,林本喜.基于资源利用效率的现代农业评价体系研究:兼论浙江高效生态现代农业评价指标构建[J].农业经济问题,2009,31(11):20-27.

[15] 徐祥华,杨贵娟.可持续农业综合评价指标体系及评价方法[J].中国农村经济,1999(9):52-55.

[16] 韩叙,石宝峰,夏显力.基于循环修正模型的陕西省现代农业发展综合评价[J].华中农业大学学报(社会科学版),2017(1):64-71.

[17] 辛岭,蒋和平.我国农业现代化发展水平评价指标体系的构建和测算[J].农业现代化研究,2010,31(6):646-650.

[18] 徐贻军,任木荣.湖南现代农业发展水平评价[J].经济地理,2009,29(7):1166-1171.

[19] 林正雨,李晓,何鹏.四川省农业现代化发展水平综合评价[J].农业现代化研究,2014,35(1):15-19.

[20] 张剑超.陕西省农业现代化发展水平评价研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2015.

[21] 高强,丁慧媛.沿海地区适度规模现代农业发展水平测算:基于多种权重计算方法[J].山西财经大学学报,2012(1):46-56.

[22] 王国敏,周庆元,卢婷婷.西部农业现代化发展水平的定量测评与实证分析[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2011(6):70-81.

[23] 苏夏琼,雷玲.广西农业现代化发展水平与对策研究[J].农机化研究,2012,34(6):49-52.

[24] 李宝玉,李刚,高春雨.环渤海现代农业指标评价体系的构建与发展水平评价[J].中国农学通报,2012,28(11):133-139.

[25] 王力.新疆兵团农业现代化的进程分析与模式选择:对农垦系统农业现代化实现路径的思考[J].农业技术经济,2013(4):93-101.

[26] 林正雨,李晓,何鹏.四川省农业现代化发展水平综合评价[J].中国人口·资源与环境,2014,35(S3):319-322.