西方学术评议会对我国高校建立学术委员会的启示

申国昌,张万红

(1.华中师范大学 教育学院,湖北 武汉 430079;2.武汉城市职业学院 学前教育学院,湖北 武汉 430071)

推进现代大学制度建设是《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的一项重要要求。对此教育部出台《高等学校学术委员会规程》,并于2014年3月1日起实施,首次明确了学术委员会在高校学术管理系统中的最高地位。规程的出台,既有助于高校探索“教授治学”的发展路径,又能为促进高校“去行政化”提供制度保障,同时,有利于将我国高校学术管理制度纳入国际轨道,进而成为世界现代大学管理制度的重要组成部分。

一、我国高校学术委员会存在的问题

我国高校学术委员会经历过一个历史探索阶段,1911年蔡元培参照德国大学起草了《大学令》,在大学设评议会,议长由大学校长担任,议长可以随时召集评议会。1917年北京大学制订《评议会简章》,组织学校最高立法机构——评议会。1926年清华大学通过《清华学校组织大纲》,学校的最高权力机关是评议会,评议会负责学校行政、财政和人事权力[1]。这是早期我国高校学术委员做出的有益尝试。当今随着高等教育内涵式发展理念的提出,探索先进大学制度的深入,构建和优化大学内部治理结构,高校学术委员会便被赋予新诉求,但是问题也日益凸显。当前我国高校学术委员会处于探索时期,在完善高校内部治理结构的前提下,存在认识有待提高、职权划分不明、具体操作失当三个方面的问题[2],使得学术决策成为难题。

(一)认知度不高:有合法身份未落地

我国《高等教育法》第42条规定:“高等学校设立学术委员会,审议学科、专业的设置,教学、科学研究计划方案,评定教学、科学研究成果等有关学术事项。”这从法律层面上确立了高校学术委员会的合法身份,拥有合法身份但并不意味着高校学术委员会就可以真正落地。第一,我国很多大学没有章程,学术委员会的活动处于无章可循的状态,只有少部分高校的学术委员会有明确章程。第二,部分大学章程对学术组织及其运行模式的规定存在着法律依据变动、条款表意含混、法定权力虚置、关系定位不清、程序衔接不严等问题[3]。这就使高校学术委员会在确立了法律地位和组织架构之后,在实施环节中造成有法依不到、有章无处循的局面,大多数情况下学术委员会形同虚设,无法履行正当权力。这种认知度使得高校委员会的学术决策在大学章程里不能落地生根,便成为难题之一。

(二)职权划分不明:行政与学术失衡

大学作为一个组织需要行政力量和学术力量平衡发展。长期以来我国高校基本沿用政府行政模式来组织机构,这种行政模式运用到高校的后果就是造成行政管理与学术管理之间的矛盾,行政力量左右着学术力量,使得行政权力与学术权力严重失衡。这种不平衡的发展倾向主要表现为:行政与学术权力交织而成,界限不清。行政权力无处不在,学术组织没有一个独立的系统。这就要求高校要学术归学术,行政归行政,行政不能干涉学术。如何处理好学术委员会、学校党委和校长办公会三者之间的沟通与协调,是当下追求学术自由、保持学术独立、实现教授治校的关键。

(三)具体操作失当:运行机制未形成

大学的本质属性是学术性,学术自由是大学的灵魂,因此学术决策制度的建立至关重要,关乎着高校学术委员会的组织运行。但是长期以来,由于我国缺乏具体的规章和完善的制度,学术委员会的运行机制未形成,被行政权力主导,学术权力弱化。主要体现在两个方面:第一,在学术委员会活动方面,大多数是不定期活动,普遍存在活动职责不清、随意性较大的现象;第二,在学术委员会成员构成方面,委员中具有教授职称的比例较大,但其中多数人以行政职务的身份被学校指定参加,没有担任行政职务的教授委员人数很少,这种“学术机构行政化”倾向使得学术管理和行使学术权力,从一开始就带上了强烈的行政色彩。

二、西方学术评议会运作机制的特点

西方学术评议会制度经历了漫长的历史演变过程,如今这一制度逐渐成为西方大学的一项普遍基本制度[4]。在“大学自治”的影响下,教授治学在不同时期、不同国家有不同的表现。中世纪欧洲的全体教师共同治校、近代德国的正教授治校以及美国大学的教师治学、参与式治校都是其具体表现形式[5]。学术评议会是西方发达国家大学治理结构中体现和保障学术权力最为重要的组织机构,发达国家普遍通过立法明确大学学术评议会的法律地位、人员构成和职责范围以保障学术权力的全面履行[1]。这些国家的大学学术评议会在组织机构、实施功能、运作方式等方面呈现出一些共同的特点。

(一)系统性的教育立法作为其根本保障

通常一项制度的健康运作需要良好的外部环境,而西方国家的教育立法为学术评议会制度提供了良好的保障。而这种法律地位的获得主要包括三个环节:一是国家法律赋予教育立法权,管理教育事业;二是高校可以根据自己的实际情况,依据高等教育法律法规,制订富有特色的大学章程;三是大学章程以具体细则条目对学术评议会在相关机构设置、职能确定、人员构成、成员权利、议事规则等方面进行规范。以联邦德国为例,高等教育管理体制实行联邦与州的分权制,各州具有高等教育的立法权和行政管理权。其中《高等教育总法》是各州高等教育管理的法律基础,联邦各州在该法颁布后可以分别制定各州的“高等学校法”。关于“学术评议会”的条款规定得非常具体明确,以德国柏林州为例,在《柏林州高等学校法》中规定,学术评议会是学校层面的组织机构之一,作为最高学术权力机构,同校长、全体成员代表大会、理事会共同构成学校组织机构,其中学术评议会的法律地位被正式确立。在大学章程层面,以《柏林工业大学章程》为例,该校章程里对于学术评议会的组织机构、人员组成、权利义务、具体职责以及运行方式都有明确的规定[1]。下设专门常设机构以便更加科学地决策,同时为了保证学术评议会能够依法履行职责,章程中对于各内设专门委员会的人员组成和工作职责作了进一步的规定。

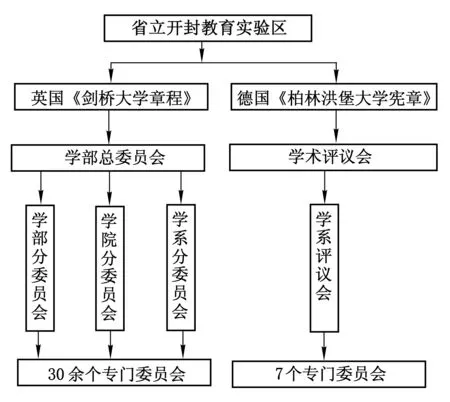

(二)规范化制度成为运作方式的指南针

大学的内部治理结构往往是一所高校保持旺盛生命力的关键,规范制度、秩序规范、和谐运作是衡量大学“软件”的标准。在西方著名高等学府,学术评议会在大学的内部治理结构中发挥着重要作用。以英国剑桥大学和德国柏林洪堡大学评议会的内部结构为例(见图1)。

图1 英国剑桥大学和德国柏林洪堡大学评议会的内部结构

英国的学术评议会是大学的最高学术权力机构;德国的学术评议会除了拥有大学全部学术事务审议决策权之外,还拥有重大行政事务审议决策权。其中英国《剑桥大学章程》规定在学校层面设立学部总委员会(相当于学术评议会),为最高学术决策咨询组织,统管学术和教学,负责对学术事务进行决策。下设学部分委员会、学院分委员会和学系分委员会,主要负责各学部、学院和学系的教学研究工作。此外,设有30余个专门委员会负责对学术事务决策提供咨询,并进行监管。德国的《柏林洪堡大学宪章》规定在学校层面设有学术评议会,为大学最高学术决策机构。其下设学系评议会,负责各学系的学术事务管理。另外,设有7个专门委员会,负责学术事项的咨询和支持。同时也可设其他委员会,或者授权工作小组就特殊问题进行调研[6]。

三、西方学术评议会对我国学术委员会的启示

大学治理结构的核心是学术力量与行政力量的定位与协调问题。新出台的《高等学校学术委员会规程》以总则、组成规则、职责权限、运行制度和附则等5章26条内容,分别对我国高校学术委员会的组成、职责及运行等方面作出规定,从而为构建以学术为中心的评价机制提供制度保障。但是当前高校学术委员会在实际运行中存在的问题不容忽视。西方学术评议会制度是大学学术权力最重要的保障制度,经由西方发达国家数百年而形成。它作为大学权力结构秩序的需要,逐渐形成权力制衡的规则和方式,最终成为学术最高权威。这些都将对我国高校学术委员会在实践层面的改革提供参考价值。

(一)法制化是学术委员会通行的前提

在推进现代大学制度建设的过程中,第一任务是改善高校内部治理结构,制订和完善大学章程,是促进高校管理法治化的切入点、着力点和生长点[7]。在学术治理体系中,学术委员会作为核心是不可或缺的内容。《高等学校学术委员会规程》对这项内容以法规形式确定下来,在第1章总则第2条中明确规定:“高等学校应当依法设立学术委员会,健全以学术委员会为核心的学术管理体系与组织架构;并以学术委员会作为校内最高学术机构,统筹行使学术事务的决策、审议、评定和咨询等职权。”*《〈高等学校学术委员会规程〉全文展示》,教育部网站,2014年3月1日。

这表明学术委员会正式获得高校“通行证”,这一规定从顶层设计上强化了学术委员会在高校组织结构中的地位和作用,同时也赋予了学术治理对高校管理的影响力,为构建以学术为中心的评价机制提供制度保障。在高校落实层面,各校依据《高等学校学术委员会规程》因地制宜制订出彰显特色的大学章程,从而使学术委员会有法可依、有章可循、以法立校,大力推进并优化了高校内部治理结构体系。在这一方面可以适当借鉴联邦德国关于大学学术评议会制度的有益经验,系统性的教育立法为学术委员会的“通行”提供了根本保障。

(二)科学性地学术委员遴选是关键

为了打破我国高校行政权力与学术权力职权划分不明这一僵局,高校学术委员会人员组成则至关重要,这不仅是关乎学术委员会能否规范运行的关键,而且会直接影响学术决策能否真正发挥作用。学术委员遴选的过程中必须遵循一条准则——科学,西方学术评议会的宗旨是以民主的方式来实现学术共同体对学术事务的有效控制,这种民主的方式在本质上体现出科学性。《高等学校学术委员会规程》在人员构成上充分体现出科学这一准则。学术委员会的人员构成上要考虑学科、专业、职称、职务、年龄结构等因素按比例组成。学术委员会人数与学校学科、专业设置相匹配,可以根据需要聘请校外专家及有关方面代表,担任专门学术事项的特邀委员。值得一提的是担任学校职能部门党政领导职务的委员,不能超过委员总人数的1/4,这从某种意义上避免了行政权力对学术权力的过多干预,从而保证了学术权力的独立性,在这一方面充分体现出科学性。这些规定体现出我国学术委员会成员遴选的民主与科学,这里的“民主与科学”不是口号,而是体现在扎扎实实的行动中,这样才可以保证学术标准得以贯彻,为实现教授治校提供可能性。

(三)规范化的学术运作制度是根本

一项规定的出色不在于它的条文有多严密,而在于它的执行力要落地,要以规范化的运作方式落地。西方学术评议会发展至今保持旺盛的生命力并成为一项普遍制度,一方面借助于大学管理体系需要的外部助推,另一方面是得益于规范化运作制度的内部动力。这给当前我国高校学术委员会以深刻启示——规范化的运作制度才是根本。《高等学校学术委员会规程》在评议、审议、决策、制度等方面作出了明确的规定。在评议上,学术委员会实行例会制度,每学期至少召开一次全体会议。在审议上,议事决策坚持少数服从多数的原则,对于重大事项,与会委员中三分之二以上同意,方可通过。根据会议议题,允许相关学校职能部门、教师及学生代表列席旁听。在制度上,学术委员会要建立年度报告制度,一方面对学校整体的学术水平、学科发展、人才培养质量等进行评价并提出改进意见;另一方面总结学术委员会的运行及履行职责的基本情况。年度报告应提交教职工代表大会审议,有关意见、建议的采纳情况,校长应当作出说明。这些规定对学术委员会的运作制度作出科学规划,这里的“规范制度”不是把蓝图描绘得多宏伟,而是要落实在学术组织发挥作用的实践中。

《高等学校学术委员会规程》为高校建立学术委员会制度提供了政策依据,同时西方评议会制度也为其提供借鉴与启示。只要善于借鉴世界和历史的宝贵经验和成功做法,我国高等教育一定会迎来科学管理和规范治理学术环境的光明前程。

[1]沈波,许为民.学术评议会:大学学术权力的制度保障与借鉴——以德国大学为例的分析[J].中国高教研究,2012(7):60-64.

[2]刘献君.在完善高校内部治理结构中加强学术委员会建设[J].江苏高教,2016(2):1-4.

[3]洪煜,钟秉林,赵应生,等.高校章程中学术机构及其运行模式——基于教育部核准的18所大学章程的文本分析[J].中国高教研究,2015(9):14-19.

[4]甘永涛.大学评议会的缘起:历史理性、合法性与认同基础[J].湖南师范大学教育科学学报,2010(1):85-88.

[5]朱宁洁.大学治理视角下的学术委员会建设[J].国家教育行政学院学报,2015(1):65-69.

[6]唐景莉.看世界一流大学如何设置学术治理组织[N].中国教育报,2014-03-03.

[7]张宁.大学章程的品性[J].徐州工程学院学报(社会科学版),2017(4):105-108.