U型板桩振动施工动力响应特性现场试验研究*

徐智刚 陈 龙 王福喜

(1.浙江水专工程建设监理有限公司,浙江 杭州 310000;2.河海大学土木与交通学院,江苏 南京 210098)

1 引 言

桩基础是支护工程中非常重要的一种型式,近年来在各类建筑的基础工程中得到广泛的应用。但是在桩基施工中其打桩过程对周围建筑的振动影响问题,日益受到人们的关注。

GorbunovM P[1]利用解析法分析了打桩振动引起土体变形;Clough等[2]用加速度来估算地面和基础沉降;Lacy等[3]把地面振动的峰值质点速度2.5mm/s作为场地发生显著沉降的临界速度;徐攸在和史玉良[4]在实验的基础上提出考虑桩身弹性变形的桩基刚度组合的新模式和考虑随振动频率变化的桩基刚度阻尼系数;许锡昌等[5]对锤击沉管灌注桩的施工振动进行了测试,给出安全阀值5mm/s;马继兵等[6]通过现场监测数据,分析了钢护筒施工振动对毗邻既有桥梁的影响;佘艳华和苏华友[7]通过展开现场微地震试验,对临近埋地管道所造成的的影响予以评估,得出相关规律。但目前几乎没有关于航道护岸工程中U型混凝土板桩的振动施工响应特性的理论研究,在城市集镇地段其对施工的安全及周边建筑是否存在安全隐患亟需进行评价。

本文通过依托工程现场试验,对U型混凝土板桩打设过程中的土压力、水平位移、沉降及加速度进行监测,分析其变化规律,得出U型混凝土板桩振动施工动力响应特性,为现场安全施工提供理论基础。

2 工程概述

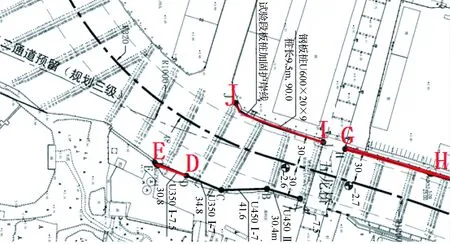

本文以位于京杭运河湖州境内的五龙桥护岸加固工程为例,工程现场平面如图1所示,目前岸坡为“九五”期间新建的直立式浆砌块石护岸,后经过“十五”期间的护岸完善工程及近几年的航道养护,护岸总体状况良好,仅局部有破损现象。在航道升级过程中,需提高航道水深,以达到高等级航道标准。为减少征迁,确保项目顺利进行,施工阶段采用大量板桩加固方案。实际工程中五龙桥南北两侧护岸共3段,分别是图1中的DE、IJ、GH段,长度共计957.76m。其中五龙桥南侧左边护岸(面向杭州方向是左、右岸),京杭运河五龙桥至博陆规划航道北侧,护岸长度246.3m,五龙桥南侧右边护岸长度89.96m,五龙桥北侧右边护岸长度621.5m。

为更好地指导下阶段的设计工作,故对三个试验段进行了打桩试验工作,本文选取了后方有老护岸的U型混凝土板桩加固护岸GH段为本次研究试验段,对U型板桩动力打设的影响机理展开研究。

图1 依托工程现场平面

3 试验方案

该次试验为探究U型混凝土板桩打设过程中桩身土压力的变化、老护岸及其后(侧)方土体振动的衰减规律及变形规律。

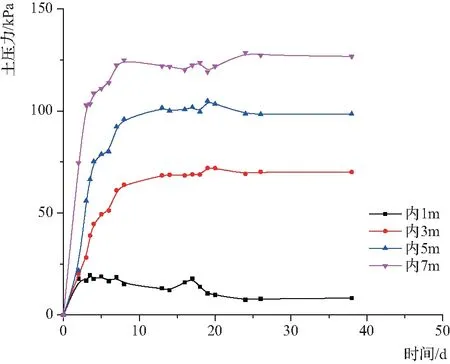

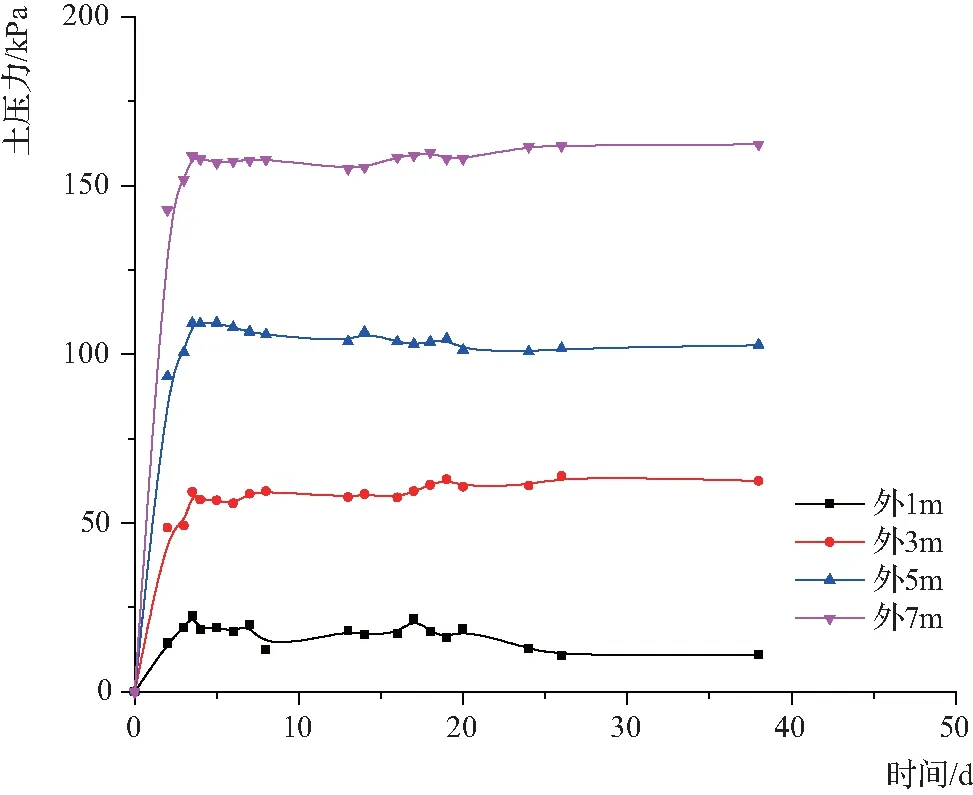

试验桩为长7.5m的350Ⅰ型U型板桩,为研究打桩期间桩身土压力的变化,在试验桩上安装土压力盒,土压力盒分别布置在图4中所示位置内侧和外侧2处,沿不同高程各布置4个土压力盒。在板桩浇筑混凝土时,将土压力盒分别放置在距板桩顶端1m、3m、5m、7m处,土压力盒受力面与板桩表面齐平,并保持土压力盒表面洁净。将土压力盒的导线沿着钢筋引至板桩上部吊孔,并从吊孔中引出。土压力盒安装在板桩预制阶段进行,现场安装如图2和图3,土压力盒的布置见图4。

图2 土压力盒安装就位

图3 导线引出

图4 桩身土压力盒布置

为检测打桩过程对桩周围土体以及老护岸的影响,研究打桩过程中地面运动衰减规律和土体变形情况,试验拟定监测方案如图5所示。在试验桩打设前布设好沉降观测点及测斜管,在试验桩后方土体距老护岸2m处打设测斜孔,安装测斜管。沿打桩水平方向和垂直方向布设沉降观测点,在老护岸后方土体与老护岸平行布设沉降观测点,研究老护岸及其后方土体的沉降规律。打设前对沉降和测斜进行初次观测,试验桩打设当天增加一次监测,打桩期间每天进行一次观测,打桩完成后适当减少观测频率。在送桩阶段进行振动测试,以测得地面最大振动加速度。

图5 现场试验方案

现场监测所用加速度传感器为DH610V型拾振器,该传感器属于磁电式振动传感器,其技术指标见表1。

表1 DH610V型拾振器技术指标

4 监测结果及规律分析

监测从试验桩打设前一天开始监测,监测值作为初始值。

4.1 桩身土压力

老护岸外侧打设U型板桩的特点为:老护岸后方荷载和底板荷载等将通过老护岸传递给新打设的U型板桩,由新建的板桩结构受力,而老护岸仅作为中间的传力结构,这种新老护岸结合的型式其传力机制及板桩两侧的土压力分布更为复杂。

为分析桩身不同位置处内外侧土压力值的大小,用土压力稳定后的值与打桩前初始值相比,得到不同深度处内外侧土压力的变化值。试验桩桩身不同深度土压力随时间变化规律曲线如图6、图7所示,分别为U型板桩内侧和外侧土压力变化曲线。

图6 桩身内侧土压力变化规律

图7 桩身外侧土压力变化规律

图中土压力急剧增长的阶段为试验桩打设前后,试验桩打设完之后土压力值又慢慢趋于稳定,但是板桩内外侧的土压力变化规律存在一定差异。板桩内侧土压力值在板桩打设完成后并未达到最大值,而是随着邻近板桩的打设慢慢达到最大值。板桩外侧土压力值则是试验桩打设完成后很快便达到最大值,说明打桩对内侧土的扰动更大,这是因为内侧土与U型板桩的接触面积较大,而且其变形受到老护岸约束,所受到的桩土间的摩阻力较大,受扰动程度较大,因此,内侧土需较长时间方能达到稳定状态。板桩内外侧1m深土压力有一些小波动,是因为距桩顶1m处是在水中,受到的是水压影响,且由于施工工艺为水上施工,施工中水压会有一定的增加,且有船经过的时候会产生船行波,船行波对桩的受力有一定的影响,因此土压力会发生一定的变化。

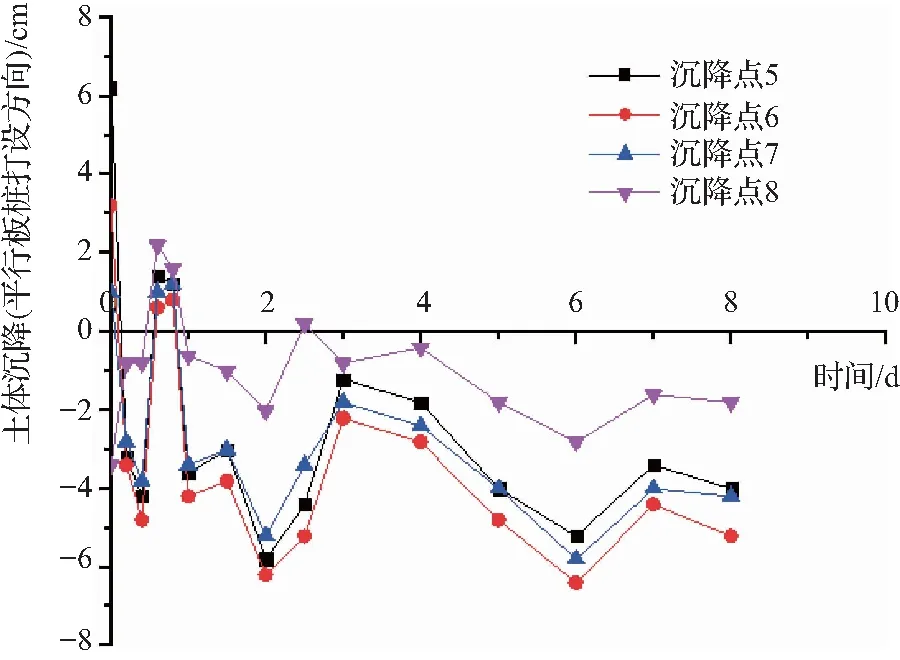

4.2 老护岸及其后方土体沉降规律

在打桩过程及打桩结束后对老护岸及其后方土体的沉降进行监测,得到各监测点的沉降变化曲线,图8~10分别为老护岸沉降观测曲线、板桩打设平行方向土体沉降观测曲线、板桩打设垂直方向土体沉降观测曲线。

图8 老护岸沉降观测曲线

图9 板桩打设平行方向土体沉降观测曲线

图10 板桩打设垂直方向土体沉降观测曲线

在试验桩打设前两小时进行一次观测,试验桩打设后每隔两小时进行一次监测,当天总共进行5次监测,第二天、第三天每天观测两次,三天以后监测频率调整为每天一次。

从图中可看出,打桩期间出现较大隆起,尤其在试验桩打设当天隆起最大,因为监测点布设在试验桩附近,图中每次出现隆起都是在打桩之后,但是隆起量会在较快时间内减小,说明打桩对周围土体的扰动较大,尤其在试验桩打设期间,由于监测频率的增加,可以更清楚的观测到隆起量与沉降量的变化,隆起和沉降的速率均较大,土体的沉降变化量随着时间的推移而变小。随着与试验桩水平距离的增加,隆起与沉降量逐渐减小。

对比老护岸及后方土体在平行方向的沉降变化量可知,随着水平位移的增加,土体的沉降变化量较老护岸稍大。因为老护岸的整体性更好,且老护岸刚度较大,变形很小,所以老护岸的沉降量主要是其下面土体的沉降量。对比试验桩打设平行和垂直方向的沉降变化量可知,板桩打设垂直方向上土体的沉降变化量较平行方向大。

因此从图中可得出以下结论:

a.打桩会造成较大的隆起量,但是一旦停止打桩,隆起量会在较短时间内减小,最后慢慢沉降,所以打桩会造成反复的隆起与沉降。

b.老护岸沉降量较周围地面小,且老护岸沉降量变化幅度较周围地面小。

c.土体沿板桩打设垂直方向的沉降变化量较平行方向大。

4.3 老护岸后方土体水平位移分析

老护岸后方土体(距老护岸2m)的水平位移变化如图 11所示。

图11 护岸后方土体水平位移

从图中可看出,打桩期间水平位移逐渐增加,试验桩打设当天水平位移增长最快,然后增长速率逐渐减缓,打桩当天的土体水平位移值为8.2mm,占整个监测周期中土体总水平位移值(16.3mm)的一半左右,打桩结束后慢慢趋于稳定。不同深度(深度范围17m)水平位移均有一定的变化。该次试验桩长度为7.5m,桩端土层为粘土,土体的粘聚力与内摩擦角较大,因此施工过程中受到影响的土层范围较大。

从桩端到桩顶方向,水平位移表现先增大后减小的趋势,在深度5m处水平位移达到最大值,而老护岸深度大约4m,说明老护岸对后方土体的水平位移发展起到了很好的限制作用。从图中还能看出,水平位移由下向上的增长速度为先增大后减小,转折点大约在深度8m处,混凝土板桩长度为7.5m,说明板桩的打设在一定程度上阻碍了土体水平位移的发展。护岸后方土体水平位移的变化规律很好的体现了新老护岸共同作用的机理,也说明了新老护岸共同作用工况的特殊性。

4.4 地面振动衰减规律

为分析板桩打设过程中地面振动衰减规律,根据现场的具体情况,在护岸及其后方土体表面布置竖直方向的加速度传感器。仪器采集频率为1000Hz。

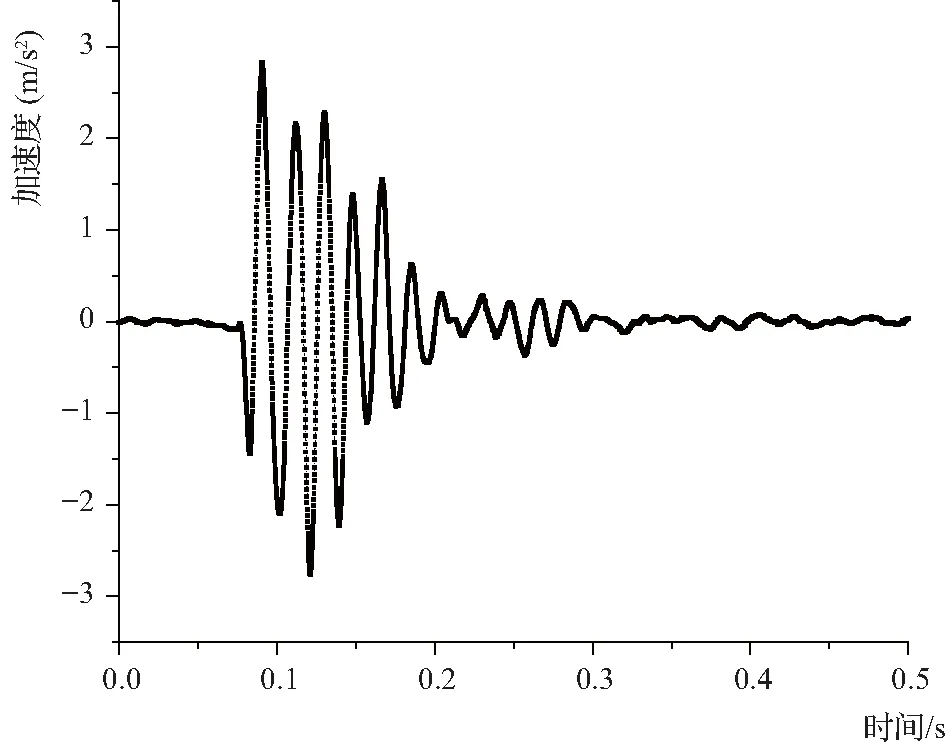

土体表面某一点处加速度随时间的衰减特征曲线如图12所示,由图可知:加速度在短时间内迅速达到最大值,然后迅速衰减,在0.2s左右以后即衰减大半,在0.3s左右之后基本趋近于0。由于打桩锤击频率大概在50~60次/min左右,因此打桩振动能量不会产生叠加效应。

图12 加速度衰减特征曲线

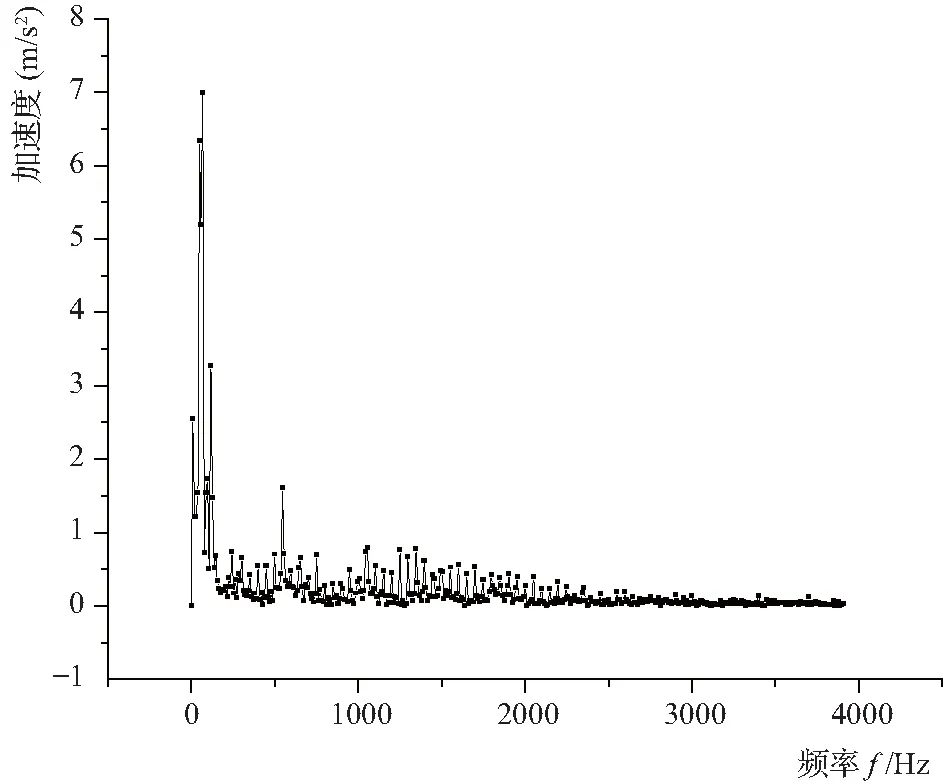

图13 振动频谱分析

图13为测试信号的频谱分析,频谱分析是把信号的幅值、能量或相位变换成以频率为横坐标轴,进而分析其频率特性的一种分析方法,对信号进行频谱分析可以获得动态信号中各频率成分的幅值及频率分布范围,从图13可以看出不同频率下的加速度幅值,振动波频率分布范围很广,介于0~4000Hz之间,加速度幅值在振动波频率68Hz附近时达到最大值7.003mm/s2,随着频率的增大急剧减小,然后呈现一定的波动性,且峰值逐渐降低。

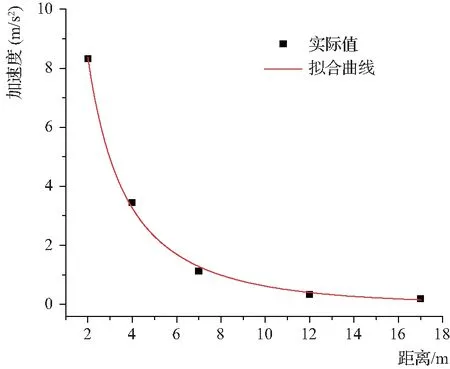

图14是距打桩点不同距离的各测点在送桩阶段的最大加速度,从图可以看出,加速度随着与打桩点距离的增大而呈指数形式衰减,这种地面振动的衰减通常用Bornitz公式来计算。即:

(1)

式中r0——距振源已知振幅点的距离,m;

rj——距振源处R波的振幅,m;

A0——距振源处R波的振幅,m/s2;

α0——衰减系数。

图14 地面振动衰减拟合曲线

将所有测试值代入上式(1),进行拟合可得出各参数值。由于该次试验是测试同一土层同一深度处的加速度,因此是一个固定值。

表2 曲线拟合参数值

通过拟合得到拟合曲线,通过对比可知实际测试值基本都靠近曲线。为了进一步论证各参数以及拟合曲线的精确度,表 2列出各参数值及其对应的标准差、曲线拟合的残差及校正决定系数,残差越接近于0,校正决定系数越接近于1,说明曲线拟合效果越好。

4.5 振害范围

本文通过振级大小来确定振害范围。根据我国《城市区域环境振动标准》的规定,振级计算方法用公式(2)表示:

(2)

式中VAL——振动加速度级,dB;

as——振动加速度,m/s2;

a0——基准加速度,一般取10-6m/s2。

取振动加速度级别达到100dB对应的加速度作为振害影响的临界振动加速度,认为大于该加速度时,建筑物可能发生轻微破坏,将该值代入式(2),可计算出该振级对应的加速度值,将该加速度代入式(1),加上通过拟合计算得到的参数,即可得到影响距离r。通过计算,本工程得到的影响距离r=25m,以打桩点为圆心,影响距离为半径画圆,取各方向影响圆的外包络线作为打桩振动影响区域。

由于打桩振动是一种持续性的冲击振动,对人体的不良影响较大,因此,考虑环境振动对人体健康的影响,研究打桩振动对人们生活区域的影响范围有重要意义。可取振级为65dB,79dB对应的加速度为振害影响的临界加速度,分别计算其振害影响距离见表3,根据计算结果,建议对距打桩点25m范围内的建筑物做好相应的防治措施,如设隔振沟等;在工程设计中,建议将打桩点的位置与居民生活区保持55m以上的距离。

表3 打桩振动影响距离

5 结 论

通过介绍了某板桩打设工程概况、设计现场试验方案、对现场试验监测数据进行总结分析,可以得到如下结论:

a.打桩过程中,桩身土压力迅速增大,且增加幅度很大。随着入土深度的增加,土压力增长幅度越大。打桩结束后,桩身土压力慢慢趋于稳定;桩身内外侧的土压力变化也有一定的差异,桩身外侧土压力稳定所需时间较短,桩身内侧土压力在打桩结束后仍有少量的增加,随着时间的增加慢慢趋于稳定。

b.监测结果显示老护岸及其后方土体的变形规律类似,在打桩过程中迅速产生了一定的隆起量,打桩结束后,隆起很快消失。在整个打桩过程中,土体沿板桩打设平行方向与垂直方向的变形规律有一定的差异性,土体沉降沿板桩打设垂直方向较大,平行方向较小,且老护岸的变形较其后方土体的小。

c.老护岸后方土体水平位移在打桩过程中迅速增大,随着打桩工作水平前进而增加距离后,其水平位移增加幅度减小,在打桩停止后水平位移发展慢慢趋于稳定。水平位移沿桩尖向桩顶方向先增大后减小,最大水平位移出现在深度5m处,说明老护岸对后方土体水平位移的发展起到了很好的限制作用。

d.打桩过程中地面振动加速度的大小随着与打桩距离的增加逐渐衰减,且衰减趋势呈指数型。用Bornitz 公式拟合得到的曲线效果较好,可用来计算该场地地面各点加速度值,同时可用来计算不同评价标准下振害影响范围。

[1] Gorbunov-Posadov M I.Displacement and compaction of soil by a driven pile[J].Soil Mechanics & Foundation Engineering,1968,5(5):313-318.

[2] CLOUGH,G.W.et al.Measured effects of vibratory sheet piledriving[J].Journal of the Geotechnical Engineering Division,ASCE,1980,106(10):1081-1099.

[3] LACY H S,et al.Settlement from pile driving in sands[M].Pro-ceedings of ASCE Symposium on Vibration Problems in Geotechni-cal Engineering.Detroit,Michigan,1985:152-173.

[4] 徐攸在,史玉良.桩基垂直振动的若干规律及其计算方法的改进[J].工业建筑,1983(1):38-44.

[5] 许锡昌,徐海滨,陈善雄.桩基施工振动对环境影响的研究与对策[J].岩土力学,2003(6):957-960.

[6] 马继兵,夏招广,蒲黔辉等.桩基钢护筒施工振动对既有桥梁影响的测试与分析[J].中外公路,2008(4):185-189.

[7] 佘艳华,苏华友.桥梁桩基施工振动对邻近埋地管道影响试验研究[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2014(2):35-39.