高职信息技术人才培养模式研究

韩秀枝+张莹

[提要] 本文基于國家、社会对应用型、创新型人才的需要,从高职信息技术类专业人才培养模式现状入手,对人才培养模式进行研究与实践,总结出基于“互联网+创新教育”的高职信息技术类专业人才培养模式,实践探索信息管理专业的课程体系构建,以期望培养出忠心服务国家建设的高质量应用型信息专业技术人才。

关键词:“互联网+”;创新教育;信息技术类专业;人才培养模式;研究

中图分类号:G71 文献标识码:A

收录日期:2017年12月26日

据权威数据显示,我国每年需要高职信息技术类专业人才约200万人,随着“大数据”、“云计算”、“物联网”、“AI人工智能”等信息产业的发展,各级各类人才就业机构对于高职信息技术类专业人才需求旺盛。但是,从高职信息技术类专业的毕业生就业与创业统计分析,高职信息技术类专业人才就业率不高、创业成功率较低。综合分析,高职信息技术类专业人才由于硕士与本科生就业期望值下降的人才环境问题、就业创业导向模糊问题、人才培养模式落于企业需求问题、实训技能与目标岗位存在距离问题、素质教育和创新教育不完善问题,致使高职信息技术类专业人才没有形成自身的专业特色、没有核心竞争力,培养出来的学生“千篇一律”、没有创新意识,毕业即是失业的现象非常严峻。致使基于“互联网+创新教育”的高职信息技术类专业人才培养模式的研究意义重大,迫在眉睫。

一、高职信息技术类专业人才培养模式现状

(一)顶层设计不清晰。从学生的就业情况来看,高职信息技术类专业人才培养模式的顶层设计不清晰,导致“进口旺、中间强、出口畅”的良性人才培养模式难以形成。专业人才培养模式与服务行业经济发展存在脱轨现象,专业定位不准确,致使学生就业端口“狭小”、毕业即是失业。

(二)课程体系不清晰。当前高职信息技术类专业人才的课程体系不清晰、课程设计不合理,在教学过程中讲授太多,实际操作太少;创新教育基本没有;还是以教师为主导,没有形成以学生为主体的“教学做一体化”教学。课程体系设置没有跟上“互联网+创新教育”的时代人才需要。

(三)实用型师资薄弱。目前,高职信息技术类专业人才的实用型师资薄弱,很大一部分教师是“学院派”、“理论派”、“从学校到学校”,没有在企业的实战经验、没有在信息技术类专业岗位上工作过。一部分学校的教师来源渠道单一,还仅限于理论教学、师资同质性极其严重,这非常不利于培养出零距离上岗就业的学生、更不利于培养出创新创业型学生。

(四)就业创业导向模糊。高职信息技术类专业学生由于本专业的核心竞争力不足,又受本科生就业期望值下降的大环境影响,就业导向模糊,不知道到什么类型的企业或组织,也不知道自己的职业生涯和岗位定位。在校期间受到的创业教育有限,不知道选择什么样的新兴信息技术领域,更不知道如何创业,创业导向极其迷茫。

(五)实训技能与目标岗位存在距离。通过调研,目前高职信息技术类专业的课程改革、实验实训及教材建设相对社会的人才需求滞后,专业课程改革依然强调理论学习,实训技能与目标岗位存在很大距离,没有做到零距离上岗,更没有体现工学结合的无缝对接。学校的专业实训技能还停留在传统的模式,没有建立“互联网+创新教育”的实训平台,没有真正的校企合作、校企互动。这就致使学生的技能水平与用人单位的目标岗位要求脱节,也是学生“毕业即失业”的原因之一。

(六)毕业学生与用人单位所求差距之大。由于高职信息技术类专业的毕业生没有形成有自身特色的应用型水平,和计算机类的本科生没有鲜明的对比,没有自身的岗位定位,这就致使毕业学生与用人单位所求差距巨大。这也是高职信息技术类专业学生与用人单位的需求信息不对称所造成的。

二、高职信息技术类专业人才培养模式研究

(一)做好有效的顶层设计。高职信息技术类专业人才是给信息技术类的企业、事业单位培养的应用型人才,是服务于计算机类行业领域的信息化人才,也是服务信息行业经济发展的科技化人才。要根据计算机类行业领域的需求、信息技术类企事业人才的需求有效地做好信息化人才的特色顶层设计,积极形成“进口旺、中间强、出口畅”的良性人才培养模式。

(二)科学的设置课程体系。按照新时代要求高职信息技术类专业人才的课程体系跟上“互联网+创新教育”的社会人才需要来设计。具体要求:首先,根据目前各种组织对高职信息技术类专业人才的核心技能需求做好系统调研。真实摸清高职信息技术类专业人才的两大教学底线,即“理论教学底线和技能应用教学底线”。通过这两个底线来设计课程体系;其次,以学生为主体,通过调动课堂教室和实验实训室的一切资源,来调动学生的学习兴趣和学习积极性;再次,通过“互联网+创新教育”的新兴教学理念,积极设计紧跟时代特点、紧跟现实需求、紧随社会热点的创新教育课程体系。争取培养一批有个性、有创新性的高素质人才;最后,课程体系的设置一定积极争取各级各类人才需求的组织的见解,认真听取用人单位及在信息技术专业创业成功人士的意见,形成科学的、主导鲜明的课程体系。

(三)加强实战型师资队伍建设。积极聘请有实战经验的教师队伍,组织专兼并进的师资队伍,要不拘一格使用人才,不要唯学历、唯职称,要积极聘请“实战派”高级技术人才,“大学之大不在于大楼之大,而在于大师之大”。同时,也要提升现有的师资队伍专业技术教学水平,制定科学的“双师型”教师考核办法,通过到企业挂职锻炼、到用人单位零距离上岗锻炼等多渠道培养现有教师教育教学与技能应用水平。

(四)构建素质教育和创新教育环节。要从高职信息技术类专业学生新生入学就要明确告知其所学专业性质、专业导向、就业导向,有条件的学校可以在其校企合作单位里进行入学专业教育,使得学生认识到自己到大学里是干什么的、学什么的、将来基本上是做什么的。这样学生就会把自己大学里的时间、精力科学地规划到自己的专业技术领域。积极构建综合素质教育和创新教育环节,通过系统的职业生涯设计、信息技术专业技能学习和自身的“软实力”提升,不断提高自身的核心竞争力。毕业之际,无论是就业还是创业都能有自己的一席之地。endprint

(五)零距离上岗培训模式。要改变高职信息技术类专业的课程设置、实验实训及教材建设相对用人单位需求滞后的现状,就要深层次调动用人单位的积极性,共同构建“互联网+创新教育”的实训平台,打造零距离上岗的培训模式。校企联动,积极培养有创新能力、创造意识的高技能、高素质的高职信息技术类专业人才。鼓励和奖励学校教师和用人单位一线技能人员一起研究高职信息技术类专业的“两个底线”(理论教学底线和技能应用教学底线)、课程改革、技能实训、教材编写,制定课程标准,使得学生的技能水平与用人单位的目标岗位要求一致、工学结合达到无缝对接,使得毕业生成为“香饽饽”。

(六)“互联网+创新教育”互动培养有效人才。通过构建“互联网+创新教育”平台,首先解决高职信息技术类专业学生与用人单位的需求信息对称问题。一定通过工学结合、定岗实习、校企互动,弄清楚用人单位对于高职信息技术类专业学生的需求点,总结归纳共性之处,通过精确岗位定位,培养有鲜明特色的高职信息技术类专业的毕业生。

三、高职信息技术类专业人才培养模式创新与实践

为了有效改变目前高职信息技术类专业人才培养模式中的系列现状及问题,就要深化产教融合,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,加强校企互动,积极把工学结合、产教融合作为专业人才培养模式的切入点。通过构建“互联网+创新教育”平台,做好校企合作的顶层设计,引导专业调整与建设,带动课程体系、课程设置、理论教学、实训教学、教学方法、综合素质教育等系列环节的改革。

(一)积极构建“互联网+创新教育”平台。构建“互联网+创新教育”平台,首先要建立大数据人才分析数据库,可以从网络信息上系统地了解全国用人单位对于高职信息技术类专业人才需求,做好人才的“供给侧”改革。其次,要依托职业教育集团和校企合作单位,切实派驻一线教师进行实地岗位调研,真正摸清用人单位需要什么样的人才?什么岗位必须具备什么样的专业知识?再次,要对创新型人才进行调研,系统汇总这类人才的共性,便于对高职信息技术类专业人才进行创新教育,培养出创新创造型人才,紧密对接国家“大众创业、万众创新”形式下对人才的需求。还要根据职位说明书和岗位技能,系统分析高职信息技术类专业人才的专业技能及专业集群,明确什么岗位方向必须具备什么技能,明晰什么专业集群需要哪些知识与技能模块构成。最后,系统地形成高职信息技术类专业人才培养模式,有效地培养应用型与创新型高职信息技术类专业人才。(图1)

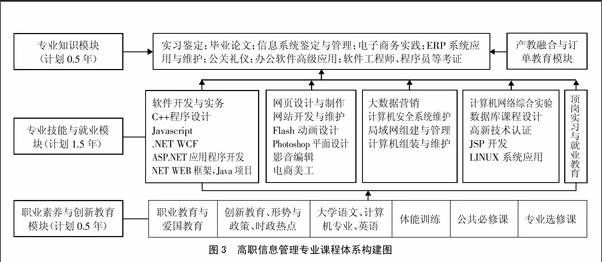

(二)高職信息技术类专业人才培养模式构建思路。在构建“互联网+创新教育”平台的基础上,在对部分高职高专院校的信息类人才模式调研的实证分析下,探索出高职信息技术类专业人才培养模式构建思路。在产教融合、校企合作的基础上,形成师资共建。通过企业的“工程师”、“技师”、“班组长”、“项目经理”等“一线师傅”和学校的“双师型”、“实战型”教师,共同从人才需求分析上形成岗位群及岗位集群;从具体的岗位任务和职位说明书上分析出该岗位的岗位知识点,进而形成理论教学底线、形成该专业方向的理论教学知识体系,同时形成技能实训底线、形成该专业方向的技能应用体系。共建师资,共同分析教学内容,形成具有理论教学底线和技能实训底线的专业课程标准。然后,要以学生为主体、调动学生学习的积极性、激发学生的创新创造性思维,必须“翻转课堂”,采用微课、慕课等现代信息教学手段,共同研究课堂设计,推行“教学做一体化”教学改革方案,向每节课要“效率”。随着时代的发展、社会环境的变革,要实时进行教材互动开发,开发出产教融合的“校本教材”,更好地服务区域经济和相关的用人单位。(图2)

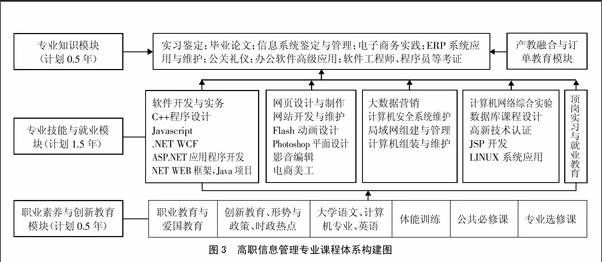

(三)以信息管理专业为例研究“课程体系”构建。在高职信息技术类专业人才培养模式构建思路下,以信息管理专业为例下研究“课程体系”构建。大致分为三个模块,分别是:专业知识模块(学制计划0.5年)、专业技能与就业模块(学制计划1.5年)、职业素养与创新教育模块(学制计划0.5年)。其中专业技能与就业模块(学制计划1.5年)是整个人才培养模式的核心。通过《软件开发与实务》、《C++程序设计》、《Javascript》、《.NET WCF》、《ASP.NET应用程序开发》、《NET WEB框架》、《Java项目》、《网页设计与制作》、《网站开发与维护》、《Flash动画设计》、《Photoshop平面设计》、《计算机安全系统维护》、《数据库课程设计》、《大数据营销》、《JSP开发》、《LINUX系统应用》、《影音编辑》、《局域网组建与管理》、《电商美工》、《计算机网络综合实验》、《计算机组装与维护》等专业技能课程学习,使得学生系统地掌握信息管理专业的岗位技能,通过高新技术认证和顶岗实习与就业教育等环节,具备就业的本领。同时,职业素养与创新教育模块(学制计划0.5年)不容忽视,首先要爱国爱党、有职业道德和健康的身体。专业知识模块(学制计划0.5年)含有产教融合与订单教育模块,便于用人单位在教学过程中和学生毕业时实时考核,及时根据企业岗位需求调整人才培养课程,最终达到“供给侧”人才的最优匹配。(图3)

四、基于“互联网+创新教育”的高职信息技术类专业人才培养模式的完善与展望

由于受教育资源、实训资源和体制机制等多种因素的影响,高职信息技术类专业人才培养“供给侧”和用人单位“需求侧”在结构、质量、水平上还没有最优匹配,“两张皮”问题仍然存在。基于“互联网+创新教育”的高职信息技术类专业人才培养模式就是应用“互联网”、“大数据”、“产教融合”等有效信息分析用人单位的“需求侧”,准确定位企业岗位的关键技能点,通过考核和建立措施调动学校一线教师和用人单位一线工程师的积极性,进而有效研究高职信息技术类专业的“两个底线”(理论教学底线和技能应用教学底线),共同进行教学模式改革、教材改革、课程改革、课堂改革、技能实训改革,采用“0.5+1.5+0.5”的动态人才培养方案,切实聚焦各种有效教学资源进而全面提升该专业人才培养质量,以求高职信息技术类专业人才培养“供给侧”和用人单位“需求侧”在结构、质量、水平上达到最优匹配。

主要参考文献:

[1]《深化产教融合的若干意见》(国办发[2017]95号)[R].北京:国务院办公厅,2017.

[2]陶再平.高职信息技术类专业人才培养模式改革的探索与实践[J].教育与职业,2010.6.

[3]孙琦.高校信息管理专业建设现状及对策[J].中国教育学刊,2015.S2.

[4]贺月华.普通地方高校信息管理专业建设的思考[J].长春理工大学学报,2012.12.

[5]高太光,陈培友,肖昆.信息管理专业学生创新能力培养方法研究[J].高教论坛,2011.1.

[6]林育曼,饶浩.信息管理专业国家精品课程现状分析与建议[J].中国远程教育,2012.4.endprint