杜鹃三节叶蜂羽化与生殖行为节律观察

史先慧,杨森,张瑜,马涛,贾彩娟,温秀军

(1.华南农业大学林学与风景园林学院,广东 广州 510642; 2. 深圳市梧桐山风景区管理处,广东 深圳 518000)

杜鹃三节叶蜂Argesimilis(Vollenhoven,1860)属膜翅目Hymenoptera,三节叶蜂科Argidae,三节叶蜂属Arge,主要危害杜鹃科Ericaceae植物,如锦绣杜鹃Rhododendronpulchrum、华丽杜鹃R.eudoxum等[1-2]。该虫在青海、四川、广东、广西、香港以及日本、韩国、印度等地区和国家有分布[3-7],在广州和香港等地1 a可发生8代[8],以幼虫取食叶片危害,严重时叶片只剩叶脉和部分叶尖,影响杜鹃的生长发育,降低其观赏性。

目前国内外关于杜鹃三节叶蜂的研究相对较少,主要包括其生物学特性、卵空间分布、发生与防治等[1,2,9],关于其生殖节律如羽化、求偶、产卵等相关研究未见报道。探究杜鹃三节叶蜂相关的生殖行为节律可以更好地了解其危害机制,为制定更加合理有效的防治措施提供数据支撑与理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况 试验地位于深圳市梧桐山风景区杜鹃十里长廊 (E 113°17'~114°18’,N 22°23’~22°43’),地处亚热带,属南亚热带海洋性季风气候,温暖湿润,年均温22.4 ℃,年均降雨量1 926.8 mm。春夏季空气相对湿度较大,道路两侧栽培品种以杜鹃科植物为主,有毛棉杜鹃R.moulmainense、华丽杜鹃和锦绣杜鹃等[9],为杜鹃三节叶蜂大规模暴发提供了适宜的环境条件和食物来源。2010—2014年,杜鹃三节叶蜂在试验地连续大暴发,严重影响了杜鹃的生长与观赏[10]。

1.2 杜鹃三节叶蜂生殖行为观察 2017年5月31日至6月30日、2018年6月15日分别在梧桐山景区采集杜鹃三节叶蜂3龄及以上老熟幼虫或茧带回实验室,采摘新鲜杜鹃叶片进行室内饲养观察,同时每天提供新鲜的蜂蜜含量20%的蘸水棉花球。室内观察条件为光期:暗期=14 h∶10 h,相对湿度75%±10%,温度25 ℃±1℃。

羽化观察:将杜鹃三节叶蜂茧(30头/盒)放入一次性塑料盒(高8.9 cm,底部直径10.1 cm,盖直径15.0 cm,上有通气小孔),盒底铺有3 cm厚的湿度适宜土壤,设置10组重复。记录每小时羽化的雌雄成虫数量,观察到连续5 d不再出现新的成虫羽化为止。将新羽化的雌雄成虫分开放入一次性塑料盒内。

求偶行为观察:预实验观察发现雌成虫在暗期不出现求偶行为,因此,选择初羽化(<1 h)的杜鹃三节叶蜂雌成虫单头放入一次性培养皿内,在光期每隔0.5 h观察一次雌成虫求偶情况,直至所有雌成虫死亡。以雌成虫前足摩擦触角,腹部收缩作为求偶行为标准。每10头雌成虫为1组,设置10组重复,共计100头。

交尾行为观察:将初羽化(<1 h)的雌雄成虫配对放入白色尼龙纱网(40 cm×40 cm×60 cm,200目)养虫笼中,每笼放置10对成虫,设置3组重复。每隔15 min观察是否发生交尾,如发现交尾则开始计时,持续观察至交尾结束,记录交尾持续时间。

产卵观察:将单头当日交尾后雌成虫(5头为1组)放入套有白色尼龙纱网(25 cm×40 cm,200目)的健康锦绣杜鹃植株(高度约40 cm,冠幅约20 cm×20 cm)上观察统计产卵量。设置3次重复。

1.4 数据处理 使用Excel、SPSS 16.0统计分析数据,采用Duncan多重法分别比较不同日龄成虫交尾率之间、交尾持续时间之间的差异。

2 结果与分析

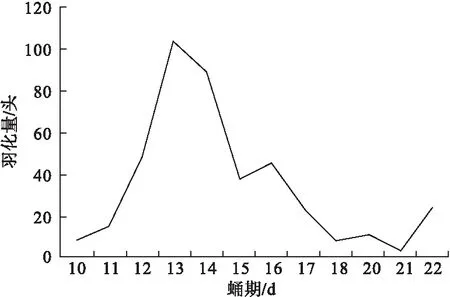

2.1 羽化节律 共观察300头杜鹃三节叶蜂茧,成功羽化294头,其中雌虫251头,雄虫43头,雌虫较雄虫先羽化,雌雄性比为5.84∶1。杜鹃三节叶蜂结茧10 d后即可羽化,主要集中在蛹期12~16 d的光期,13 d为羽化高峰(图1)。

图1 杜鹃三节叶蜂羽化历期

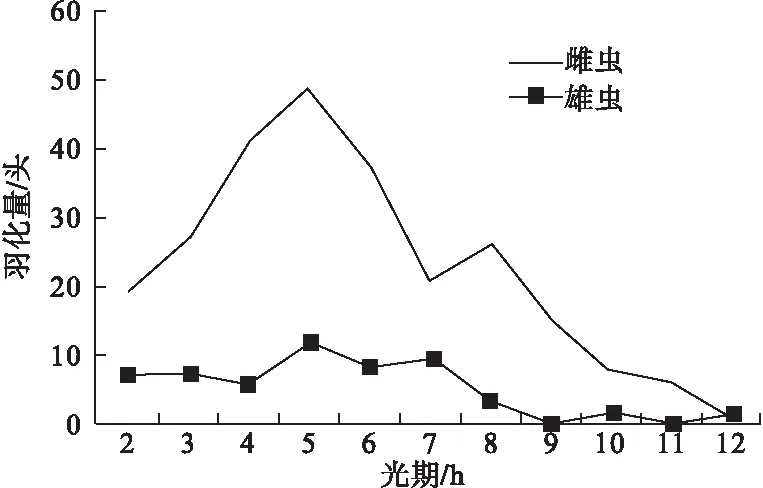

光期1 h(7∶00)开始出现羽化,雌雄成虫羽化节律相似,羽化时期主要集中在光期3~7 h(9∶00—13∶00),光期5 h(11∶00)为其羽化高峰期,高峰期之后羽化量逐渐降低,光期12 h(18∶00)之后基本不再出现新的羽化(图2)。

图2 杜鹃三节叶蜂日羽化动态

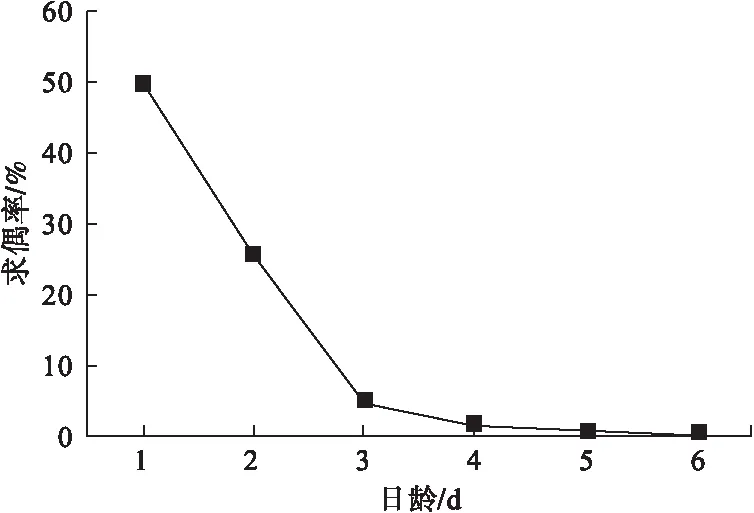

2.2 求偶节律 杜鹃三节叶蜂各日龄雌成虫主要在光期活动,多数静伏于塑料盒底部。进入光期后陆续开始出现飞行、补充营养、求偶、交尾、产卵等明显行为。杜鹃三节叶蜂的求偶行为表现出明显的动态节律,且求偶节律与雌成虫日龄关系密切(图3)。

图3 不同日龄杜鹃三节叶蜂雌虫求偶率变化

雌成虫的求偶行为开始于光期5 h左右,并且具有明显的阶段性,求偶行为随着光期先增多后减少,在光期11 h(17∶00)之后几乎不再出现求偶行为。雌成虫出现求偶行为之前会在培养皿内四处爬动,然后在某一地点停下,开始用前足交替摩擦触角,腹部做收缩动作。初羽化雌成虫当日即可求偶。求偶主要发生在1~3日龄,其中1日龄最为活跃,求偶率和求偶次数都随日龄的增加而降低。1日龄雌成虫求偶率为50%,主要发生在13∶30—15∶00(光期7.5~9 h),高峰期为14∶30(光期8.5 h);2日龄雌成虫求偶率降为26%,求偶主要发生在13∶30—15∶00(光期7.5~9 h),高峰期为14∶00—14∶30(光期8~8.5 h);3日龄雌成虫求偶率降为5%,表现出求偶行为的雌成虫较少,求偶主要发生在12∶30(光期6.5 h)。3日龄之后的雌虫几乎不表现出求偶行为。

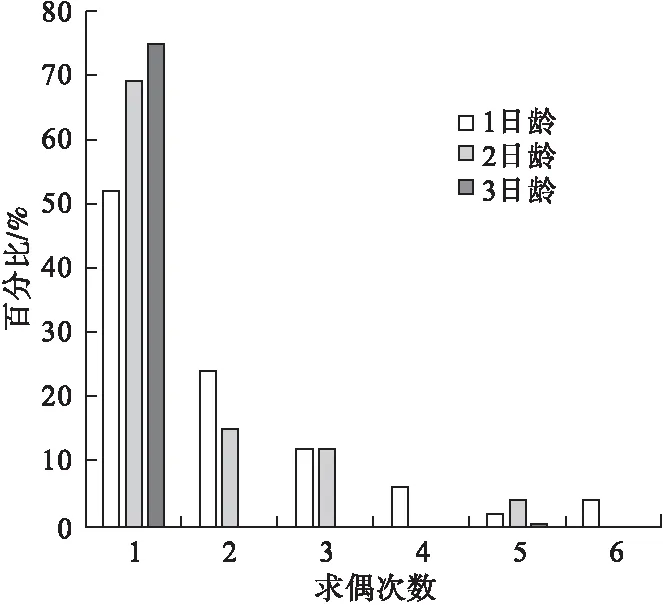

不同日龄的杜鹃三节叶蜂雌成虫求偶次数出现的比例不同,求偶次数从1次到6次不等。各日龄雌成虫求偶1次所占比例最大,求偶次数多的雌成虫比例较少。1日龄和2日龄雌成虫都出现了多次求偶,而3日龄雌成虫几乎只求偶1次(图4)。

图4 不同日龄杜鹃三节叶蜂雌虫求偶次数

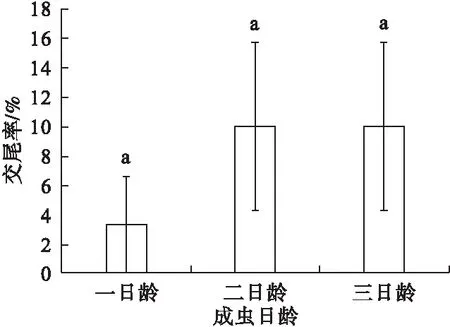

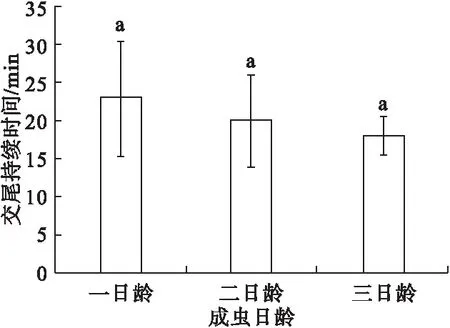

2.3 交尾、产卵观察结果 杜鹃三节叶蜂初羽化(<1 h)即可交尾,交尾主要集中在前3日龄,一日龄成虫交尾率较低。交尾时雌雄成虫多数呈现“一字型”处于养虫笼角落,避免其它成虫对其干扰。3个日龄成虫的交尾率相互之间无显著性差异(图5)。交尾持续时间随着日龄的增加而降低,3个日龄成虫的交尾持续时间相互之间无显著性差异(图6)。雌虫产卵时先用产卵器沿叶片边缘切开一个小口,将产卵瓣伸入,在叶片内部移动,待内部空间足够时将卵产入,收回产卵瓣,寻找下一产卵地点。交尾后雌虫平均产卵量约为25粒。

3 结论与讨论

杜鹃三节叶蜂的生殖节律与扁叶蜂科楚雄腮扁叶蜂Cephalicachuxiongnica[11]、松叶蜂科靖远松叶蜂Diprion.jingyuanensis[12]相似,都是在光期陆续出现羽化、求偶等行为,光期结束后不再出现羽化。杜鹃三节叶蜂在进入光期约1 h(7∶00)开始羽化,一天内羽化约持续11 h,主要发生在光期3~7 h(9∶00—13∶00),进入光期5 h(11∶00)是羽化高峰期,求偶行为主要发生在羽化后前3 d,与楚雄腮扁叶蜂(羽化后前4 d)[13]相似,主要发生在光期7.5~9 h(13∶30—15∶00),光期8.5 h(14∶30)为高峰期。杜鹃三节叶蜂雌成虫求偶率和求偶次数随着光期延长和日龄增大而降低,成虫初羽化(<1 h)即可交尾,交尾节律与求偶节律相似,主要发生在前3日龄成虫,交尾率随着日龄的增加先增加后不变,交尾持续时间则下降,这可能与成虫活力有关。

注:相同字母表示组间无显著性差异(P>0.05)。图5 不同日龄杜鹃三节叶蜂交尾率

注:相同字母表示组间无显著性差异(P>0.05)。图6 不同日龄杜鹃三节叶蜂交尾持续时间

杜鹃三节叶蜂羽化、求偶都具有一定的时辰节律性,建议在羽化第1天或第2天的14∶30左右提取杜鹃三节叶蜂性信息素,对其防治应在羽化高峰期(即9∶00)之前,引诱宜选择在雌虫求偶高峰期即14∶30之前进行。

志谢:深圳市梧桐山风景区贾彩娟博士提供虫源,深表感谢!

——侧斑钩瓣叶蜂